Читать книгу Elbschlosskeller - Daniel Schmidt - Страница 6

Mein Leben ist eine Acht

ОглавлениеSo extrem, wie es bei vielen meiner Gäste zugeht, ist es auch bei mir oft im Leben gewesen. Mein Leben ist wie eine Acht. Mal geht’s hoch und mal geht’s runter. Egal, was ich mache: Nichts ist normal. Mal lebe ich wie ein kleiner Mönch, lese ohne Ende spirituelle Bücher, bin im Einklang mit mir und stehe morgens pünktlich auf. Jeden, den ich treffe, den berühre ich, bekehre ich auf die eine oder andere Art und Weise. Ich bete zu Gott, und abends geht’s um acht ins Bett. Alles, was ich anfasse, funktioniert, wenn ich so drauf bin.

Zumindest war das immer so. Und dann kommt die andere Phase. In der verliere ich mich, bin unausgeglichen und gemein, ernähre mich schlecht, distanziere mich von mir selbst, und weil mir das alles bewusst ist, werde ich noch unzufriedener mit mir. So sind wir alle in unserer Familie. Einfach sehr extrem.

Mit Kiez und Kneipen hatten wir ursprünglich gar nichts am Hut. Der Erste aus meiner Familie, der seinen Fuß in den Elbschlosskeller setzte, war mein Großvater Henning, der Vater meiner Mutter Katja. Er saß regelmäßig am Kellertresen und trank sein Bier. Von Beruf war er Bäckermeister, er hatte einen eigenen kleinen Betrieb, der ganz gut lief. Und trotzdem litt er zeitlebens, so erzählte man, unter seinen familiären Verhältnissen. Seine Geschwister hatten studiert und bekamen tolle Jobs, sie waren Akademiker, hohe Tiere, und Henning war eben „nur“ der Bäcker. Er galt als der Dümmling der Sippe und bekam von zu Hause immer nur Druck. Ob das der Grund dafür war, wer weiß es, jedenfalls griff er schon früh zur Flasche, trank sehr viel und tauchte immer häufiger im Elbschlosskeller auf.

Eines Tages versuchte er, sich das Leben zu nehmen. Schlitzte sich in der Bäckerei nach Geschäftsschluss die Pulsadern auf. Meine Oma fand ihn gerade noch rechtzeitig. An der Hand hielt sie meine Mutter, auf dem Arm meinen Onkel Kolja. Alles war voller Blut, wie nach einem Massaker soll es in der Bäckerei ausgehen haben. Ein Bild, das meine Mutter nie mehr aus dem Kopf bekam, dieses Erlebnis hat sie sicherlich sehr geprägt. Opa Henning überlebte den Selbstmordversuch. Vor zehn Jahren starb er an Altersschwäche. Vielleicht auch, weil er seine Leber kaputt gesoffen hatte. Der tote Opa war die erste Leiche, die ich gesehen habe, ein krasses Erlebnis. Ich erinnere mich an ihn als einen weisen, robusten Mann. Wenn ich ihn traf, hatte er immer eine Dose Bier bei sich, die hielt er in der Hand oder hatte sie in der Innentasche seiner Jacke versteckt. Wenn er nachts aus dem Elbschlosskeller nach Hause getorkelt kam, gab es häufig Streit mit meiner Oma. Die beiden haben sich ihr ganzes Leben lang gegenseitig bis aufs Blut gereizt und oftmals eskalierte die Situation. So sah die Welt aus, in der meine Mutter aufwuchs. Vieles, was sie heute durchmacht, ihre Psychosen, ihre Krankheiten, haben, davon bin ich überzeugt, damit zu tun, was sie in ihrer Kindheit erlebte.

Opa Hennings Hang zum Elbschlosskeller ist es zu verdanken, dass ich auf der Welt bin. Meine Eltern lernten sich hier kennen. Mein Vater Lothar arbeitete damals schon in der Kneipe. Über Umwege kam er in den Siebzigern nach Hamburg. Anfangs war er Kellner, später übernahm er den Laden gemeinsam mit meiner Mutter und wurde der Wirt. Mein Vater war der Elbschlosskeller. Ursprünglich stammte er aus Pommern, genauer gesagt aus dem Landkreis Schlawe. Nach Kriegsende musste er mit seiner Mutter in den Westen flüchten, sie kamen nach Solingen, wo er aufwuchs. Er wurde schikaniert. Als Bastard beschimpft. Weil er ein uneheliches Kind war. Mein Vater hatte eine knüppelharte Kindheit. Er, der ohne Vater aufwuchs, hat nie erfahren, wie Vaterliebe funktioniert. Vielleicht gab’s die von ihm deswegen auch nicht so viel, wie ich es mir als Kind gewünscht hätte. Doch im Grunde war er ein guter Papa, der alles gab, was er geben konnte. Als ich 18 war, sagte er zu mir besoffen am Telefon zum ersten Mal die Worte, die ich oft vermisst hatte: „Ich liebe dich“. Ein Moment, den ich nie vergessen werde. War einfach ein geiles Gefühl, das endlich zu hören und auch zu spüren. Im Nachhinein wäre mir vielleicht vieles erspart geblieben, wenn sich meine Eltern nicht getrennt und ich gelernt hätte, von Vater zu Sohn, wie das Leben, wie die Liebe funktioniert. Ich nehme ihm das aber nicht übel, er wusste es nicht besser.

Bevor er nach Hamburg kam und Wirt wurde, machte er eine Ausbildung zum Schlosser. Er zog nach München, bekam zwei Töchter, meine Halbschwestern Marion und Melanie. Marion, die Ältere, arbeitete später auch an der Theke im Elbschlosskeller. In den Siebzigerjahren zog mein Vater nach Hamburg. Die Stadt reizte und faszinierte ihn. Und damit fing alles an. Der Elbschlosskeller war damals ein behütetes Stübchen, nicht mal eine Seemannskneipe, geschweige denn eine Suffspelunke wie heute. Stattdessen lagen weiße Deckchen auf den Tischen, überall standen Teelichter, es war gediegen, sehr gesittet. Aber schon ein Jahr, nachdem mein Vater als Tischkellner angefangen hatte, ging hier die Post ab. Jeden Abend war die Hütte voll – seinetwegen. Wer im Keller arbeiten wollte, musste sich erst als Tischkellner beweisen, bevor er an die Theke durfte. Das war Gesetz, solange mein Vater Chef war. Da machte er auch bei mir keine Ausnahme. Den Job am Tresen musstest du dir hart erarbeiten, musstest dich als würdig erweisen und zeigen, dass du die Kohle verdient hattest. Als Tischkellner nahmst du wesentlich weniger Geld ein als an der Theke. Als ich mit 18 im Keller anfing, unterhielt ich mich manchmal mit Sascha, dessen Familie der Goldene Handschuh gehört. Er sagte zu mir: „Wenn ich früher zu euch reinkam, ist mir die Kinnlade runtergefallen: Wie dein Vater die Leute animiert und dirigiert hat, wie der mit denen umgesprungen ist. Da ist mir die Spucke weggeblieben. So was hatte ich noch nicht erlebt.“ Ähnliches habe ich von vielen anderen gehört – dass mein Vater es so richtig draufhatte. Manchmal brachte er nach Schichtende ein paar Gäste aus dem Elbschlosskeller mit zu uns nach Hause. Die Party sollte nicht enden. Als kleiner Steppke bekam ich mit, wie in unserem Wohnzimmer weitergetrunken wurde. Heimlich beobachtete ich die Erwachsenen, mittendrin mein Papa, der Reden schwang, der Anführer der Meute, der Lauteste mit der lautesten Lache von allen, und auch wenn er nicht der Längste war: Er war eine echte Erscheinung. Ich war mächtig stolz auf ihn. Mein Vater wusste einfach, wie man mit Menschen umzugehen hat. Und das habe ich von ihm mitbekommen. Das steckt in mir drin. Wenn du lächelst, das zieht bei den Leuten, egal ob’s eine alte Frau ist, ein junger Mann, ein Dicker, ein Dünner, ein Armer, ein Reicher. Mit einem Lächeln setzt du bei anderen etwas frei. Was du ausstrahlst, ziehst du an. Setz dich an eine Bar und sei voller Wut, Angst und Aggressionen, und du wirst jemandem begegnen, der eine genauso schwarze Aura hat, eine böse Schwingung, der vielleicht sogar ein Messer in der Hand hat. Setz dich in die Bar, lächle und strahle Glück und Liebe aus, und es wird einer auf dich zukommen, der dir guttun wird. Das erlebe ich selbst tagtäglich im Elbschlosskeller, wo so viele kaputte Seelen zusammenkommen. Alle haben was zu heulen, zu beklagen. Aber wenn einer reinkommt, mit einem Strahlen und einem Lächeln über beide Ohren, dann dauert es nicht lange und der ganze Raum lächelt und strahlt. Jeder will etwas von der positiven Energie abhaben, weil alle wissen, das macht sie ein Stück heiler, ein Stück gesünder. Und genau darin lag auch das große Talent meines Vaters. Er konnte dafür sorgen, dass sich die Menschen in seiner Gegenwart besser fühlten. Auch das habe ich von ihm geerbt. Wobei ich nicht in der Lage bin, dieses Gefühl künstlich herzustellen. Ich bin ein schlechter Schauspieler. Wenn ich am Tresen stehe und es mir mies geht, kann ich nicht so tun, als sei ich gut drauf. Ich kann nicht lachen, nur um den Umsatz anzukurbeln. So ein Mensch bin ich nicht. Dafür ist der Elbschlosskeller aber auch heute das, was er ist. Die Leute wissen: Wenn ich lächle, dann lächle ich von Herzen. Und wenn ich kacke drauf bin, dann pöbele ich rum, und wenn mir nach Weinen zu Mute ist, heule ich eben.

In der Beziehung war mein Vater anders. Nach außen hin war er immer gut drauf und hat über dreißig Jahre lang im Elbschlosskeller Party gemacht. Der Elbschlosskeller war schon bald die vollste und angesagteste Kneipe auf dem Kiez, und mein Vater war der Barmann schlechthin. Der King of Kiez. Ich kenne Gäste aus dieser früheren Zeit, die, wenn ich am Tresen stehe, hinten aus einer Ecke rufen, „Lothar Schmidt war ein Hit“, und dann ruft der nächste „Wodka-Lothaaaar“. Das war Papas Spitzname. Mein Vater konnte aus dem Stand zwei Flaschen Wodka trinken und trotzdem nach Hause gehen, schlafen und am nächsten Tag wieder arbeiten. Wenn ich eine Flasche Wodka trinke, bin ich danach im Arsch.

Wenn du hinterm Tresen stehst, bist du dafür verantwortlich, was im Laden passiert. Du hast die Leute im Auge, passt auf das Geld in der Kasse auf, bist ständig in Bewegung, schaust, wer reinkommt. Du musst aufpassen, dass die Gäste nicht von Taschendieben beklaut werden, dass die weiblichen Gäste nicht von Besoffenen belästigt oder befummelt werden. Du darfst selbst niemals so voll sein, dass du die Kontrolle verlierst. Damals in den Siebzigern kamen jeden Abend noch die Barleute aus anderen Kneipen im Keller vorbei, um sich anzuschauen, was mein Vater mal wieder für eine Show abzog. Er hatte ein ganzes Repertoire an Gags und Tricks im Repertoire. Zum Beispiel das Eiswürfelschmeißen, das habe ich von ihm übernommen. Mit Eiswürfeln auf Leute schmeißen, um Aufmerksamkeit zu erregen oder eine heikle Situation aufzulockern. Wenn Taschendiebe in den Elbschlosskeller wollten, bekamen die gerade mal einen Fuß in den Laden, ehe mein Vater sie erkannte. Dann stellte er die Musik ab und brüllte durch die volle Hütte: „Vorsicht, Taschendieb!“ Der ganze Laden drehte sich um und guckte auf den Typen, der sofort abhaute, und das Ding war gegessen.

Seitdem hat sich viel verändert. Kriminalität, Brutalität, das gab’s immer. Aber es ging bei Weitem nicht so skrupellos zu wie heute. Früher kannte man die Gauner und Betrüger, und auf gewisse Weise schätzte man sich gegenseitig, manchmal soff man sogar mal einen zusammen.

Einer von diesen Typen aus der alten Garde war ein echter Charakter, ein Trickbetrüger, den ich selbst noch kennenlernte.

FUZI, DER BETRÜGER

So wurde er genannt. Seinen richtigen Namen habe ich nie erfahren. Den Spitznamen verdankte er seiner Körpergröße. Fuzi war klein, hatte immer ein verschmitztes Grinsen im Gesicht, leicht braun gegerbte Haut und einen dunkelgrauen Mecki. Ein lustiger Mann, Fuzi halt. Ich kannte ihn schon als kleiner Junge, eigentlich seitdem ich denken kann. Natürlich habe ich ihn in seinem „Job“ nie selbst erlebt, dazu war ich zu jung. Aus Erzählungen weiß ich aber, dass er die Leute am liebsten beim Würfelspielen beschissen hat, auch als Taschendieb hatte er ein gutes Auskommen. Fuzi hat mich als Kind fasziniert, weil er für mich so was wie der Gauner aus einem Hollywoodfilm war. Mit meinen Eltern war er befreundet. Wir hatten früher einen Wohnwagen auf einem Campingplatz bei Zeven, das liegt zwischen Bremen und Hamburg. Dort verbrachten wir oft die Wochenenden und Schulferien. Einfach ins Grüne raus, das war für uns Kiddies das Größte. Wir bauten Baumhäuser, unterirdische Höhlen und schlichen uns auf die Felder, klauten Mais und Kartoffeln, die wir dann in unserem Baumhaus aßen. Dieser Campingplatz war ein wichtiger Ort meiner Kindheit, prägende und auch dramatische Erlebnisse verbinde ich mit ihm.

Fuzis Gaunereien liefen so gut, dass er sich ebenfalls einen Wohnwagen leisten konnte. Ein Auto war allerdings nicht drin, vielleicht hatte er auch gar keinen Führerschein. Stattdessen raste der kleine Mann mit seinem aufgemotzten Mofa über die Autobahn nach Zeven. Ein witziges Bild. Meine Schwester Jana und ich liebten es, zu Fuzi zu gehen und in seinem Wohnwagen zu spielen. Für uns Kinder ein kleines Abenteuerland. Fuzi sammelte zum Beispiel Hula-Wackelfiguren, aber nicht die normalen, sondern die versaute Version. Wenn die sich drehten, sah man unter den Röckchen die Geschlechtsteile rumwackeln. Das war ´was Verbotenes und für uns Kinder nur noch spannender. Als ich von meinem Vater mal wissen wollte, was Fuzi eigentlich arbeitet, bekam ich keine Antwort. Später erzählte mir meine Mutter, Fuzi sei ein Trickbetrüger, mit Karten und Würfeln, und wohl auch sehr gut. Ein paar Mal wurde er erwischt. Der ist im Knast, der war im Knast, der kommt wieder in den Knast, das sagte man über Fuzi. Es gibt alte Zeitungsartikel, in denen von Hausdurchsuchungen bei Fuzi berichtet wird. Die Polizei fand massenhaft gefälschte Dokumente, Führerscheine, Pässe und so weiter. Das konnte er also auch.

Ganz am Anfang war mein Vater gar nicht gut auf Fuzi zu sprechen. Er erwischte ihn dabei, wie er im Elbschlosskeller die Gäste beklaute. Da warf er ihn raus und erteilte ihm Hausverbot. Im Laufe der Zeit entwickelte sich aber eine Freundschaft. Meine Eltern duldeten Fuzis Lebenseinstellung bzw. seinen Job, aber nur solange er sich vom Keller fernhielt. Er war halt einfach ein liebenswerter Zeitgenosse, der eigentlich keinem was Böses wollte. Aber er betrog eben gerne. Fuzi ist schon alt, lebt aber noch, hat Gicht in den Fingern. Kann seine Klaufinger also nicht mehr bewegen. So spielt das Leben.

Ein anderer Gast, der in den Siebzigern regelmäßig im Elbschlosskeller verkehrte, war Fritz Honka, der Frauenmörder. Die meisten denken, Honka sei immer nur in den Goldenen Handschuh, gleich gegenüber, gegangen. Tatsache ist, dass er auch Stammgast im Keller war. Manchmal saß er neben Opa Henning an der Theke. Keine Ahnung, worüber die beiden wohl geredet haben. Ich habe meinen Vater mal gefragt, was Honka für ein Typ gewesen sei. Ich wollte von ihm wissen, ob er Honka auch selbst bedient habe und wie er sich an ihn erinnere. Mein Vater sagte, ja, er habe ihn bedient. Und ich: „Wie abgefahren. Erzähl mal, wie war der so, war er auffällig? Sah man dem an, wie verrückt er war, wie sieht ein Serienkiller aus?“ Ich hatte krasse Bilder im Kopf. Mein Vater schüttelte den Kopf und sagte, Honka sei ganz anders gewesen, nämlich unauffällig, unscheinbar, kein bisschen anders als andere Gäste. Er habe meistens allein am Tresen gesessen, während um ihn herum Party war.

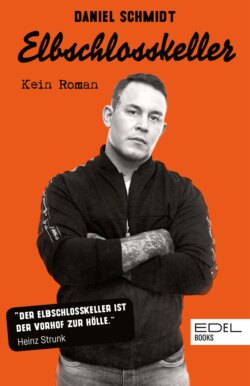

Heinz Strunk, der Honkas Geschichte in seinem Roman aufgeschrieben hat, kam während der Recherchen für das Buch auch gelegentlich in den Elbschlosskeller. Ich habe ihn in meiner Schicht einige Male in der Ecke sitzen sehen, wenn man reinkommt gleich rechts am Fenster. Von da hat man einen guten Blick auf das Geschehen am Hamburger Berg. Ein Gast meinte zu mir: „Hey, das ist doch der Typ von ‚Fleisch ist mein Gemüse‘“. Ich habe Strunk irgendwann selbst bedient, er war zurückhaltend, höflich. Später erfuhr ich, dass er seit ein paar Jahren am zweiten Weihnachtstag zu uns kommt und hier feiert. Das habe ich selbst bewusst noch nicht mitbekommen, obwohl ich Weihnachten immer kurz reinkomme. Dann verteilen wir kleine Geschenke an unsere Stammgäste. Aber ich bleibe nie lange, weil ich selbst Familie habe, und nach zwei Stunden wieder abhaue. Wenn Strunk um Mitternacht auftaucht, liege ich schon längst mit meinem Sohn im Arm auf der Couch und schlafe.

Viele der Gäste, die in den Siebzigern in den Elbschlosskeller kamen, waren Arbeiter und Seemänner. Die hatten in der Regel ganz gut Kohle. Auch andere Wirte vom Kiez, aus St. Georg oder anderen Stadtteilen saßen Abend für Abend nach Schichtende bei uns und versoffen ihre Einnahmen. Alle goldbehangen, fette Goldketten um den Hals, dicke Uhren, ihre goldenen Dupont-Feuerzeuge nebeneinander aufgereiht auf dem Tresen liegend. Und das Geld saß lockerer als heute, viele der Gäste waren, wie gesagt, echte Seeleute, einige von denen gibt es noch, aber nur sehr wenige.

ARMIN, DER SEEMANN

Das ist er: Ein SeeMANN. So nennt er sich, so sieht er sich selbst. Armin ist einer von zwei alten Seefahrern, die ich selbst noch kenne, beide sind längst in Rente. Armin hat in seinem Leben so viele Seile um Boote geknotet, dass seine Arme völlig im Arsch sind. Er sitzt gebeugt auf den Tresen gelehnt, mit rundem Rücken, und raucht Reval. Aber sonst ist er immer noch ziemlich fit. Susanna hat ihn mal dazu animiert, Liegestützwettbewerbe mit anderen Gästen zu machen. Auf dem Boden im Elbschlosskeller. Armin hat jedes Mal gewonnen. 50 bis 70 Liegestütze, die schafft er immer noch. Er will es allen beweisen, zeigen, dass er ein ganzer Kerl ist. Wir haben ihn dabei gefilmt und die Videos ins Netz gestellt. Wenn ich mit ihm zusammensitze, erzählt er von früher. Von seiner großen Zeit. Wenn er mit anderen Seeleuten auf dem Kiez unterwegs war, jeder mit zigtausend Mark in der Tasche. Die Kohle haben sie an einem Wochenende auf den Kopf gehauen. Er redet gern von der Seefahrt, von seinem Leben als Seemann. Richtige Haudegen müssen die gewesen sein, haben immer hart gearbeitet. Er versteht die heutige Jugend nicht, sagt Armin. Du merkst diesen Opas an, dass sie immer noch gerader sind als viele der jungen Leute, auch wenn sie wackelig auf Beinen sind. Sie haben früher mal richtig was gerissen, werden aber in der heutigen Gesellschaft gar nicht mehr richtig wahrgenommen. Aus dem Grund kommt Armin in den Elbschlosskeller. Weil er hier respektiert wird. Er macht auch optisch was her und trägt seinen ganz eigenen wilden Look auf dem Kopf. Er geht nämlich nur einmal im Jahr zum Friseur. Immer dann, wenn er nach Mallorca fliegt. Da lässt er sich die Haare schneiden, kommt braun gebrannt und kurz geschoren zurück. Und dann hat er diese Musikmacke, er will bei uns immer nur Freddy Quinn hören. Der ist sein Idol. Wenn er an die Jukebox geht, weiß jeder Gast, der Armin kennt: Die nächsten drei Stunden läuft jetzt nur Freddy Quinn. Junge, komm bald wieder. Seemannsklassiker halt.

Ganz wichtig ist die Jukebox im Elbschlosskeller. Wenn Vicky Leandros’ „Ich liebe das Leben“ läuft, wird aus dem härtesten Kerl ein zahmes Lamm. Alle liegen sich schunkelnd in den Armen und singen gemeinsam den Refrain. Der Song „Die immer lacht“ von Kerstin Ott wurde bei uns über Monate mehrmals die Stunde rauf und runter gespielt. Weil der Großteil unserer Stammgäste sich stark damit identifizieren kann. Sie stehen mit geballten Fäusten auf der Tanzfläche, die Augen geschlossen, Tränen laufen ihnen über die Wangen. Davon überzeugt, dass dieses Lied nur für sie geschrieben wurde. Mein persönlicher Favorit aber ist „Wünsch dir was“ von den Toten Hosen. Egal, wie gefrustet oder enttäuscht du bist, wenn du dieses Lied hörst, steigt in dir Hoffnung auf: „Ich glaube, dass die Welt sich noch mal ändern wird und dann Gut über Böse siegt…“