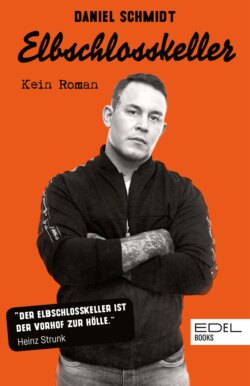

Читать книгу Elbschlosskeller - Daniel Schmidt - Страница 7

Eine schrecklich nette Familie

ОглавлениеDarüber, ob ich im Elbschlosskeller hinterm Tresen gezeugt wurde oder nicht, scheiden sich die Geister. Besser gesagt: Meine Mutter ist sich da nicht sicher. Tatsache ist, meine Eltern lernten sich kennen, weil Opa Henning mal wieder besoffen war und nicht nach Hause fand. Meine Mutter wurde von ihrer Mutter mit dem Auftrag losgeschickt, Henning aus dem Elbschlosskeller nach Hause zu holen. Sie musste ihren Vater an den Ohren aus dem Laden ziehen. Das hatte sie schon öfters tun müssen, aber in dieser Nacht nahm sie zum ersten Mal meinen Vater bewusst wahr. Sie erlebte, wie er – der Zampano, der Dompteur – das Zepter im Elbschlosskeller schwang. Die junge Katja war von ihm, seinem Anblick, seiner Art sofort angetan. „Was für ein Hüne, ein Mann wie ein Baum!“, erzählt sie heute noch. Genauso wirkte er auf sie, die gerade mal 18-Jährige. Meine Statur habe ich von meinem Vater, er hatte auch diese kräftigen Arme, muskulöse Schultern, machte viel Sport und stemmte Gewichte. Das Geheimnis aber, weshalb er so besonders imposant wirkte, waren die 20 Zentimeter, die dich der Elbschlosskeller größer macht – solange du hinter der Theke stehst. Hier ist der Boden nämlich 20 Zentimeter höher als im übrigen Laden. Nimmt man als Gast gar nicht wahr, verschafft dir als Wirt aber einen guten Überblick, vor allem wenn die Hütte richtig voll ist und du bis in die letzte Ecke gucken musst, damit dir nichts entgeht.

Meine Mutter jedenfalls war so beeindruckt von meinem Vater, dass sie wenige Abende später wiederkam. Dieses Mal ohne den Auftrag, Opa Henning rauszutragen. Sie setzte sich an die Theke, um ein paar Biere zu trinken. Es wurde geflirtet, die beiden kamen sich näher und meine Mutter war von da an ein regelmäßiger Gast im Elbschlosskeller. Bald schon waren sie ein Paar. Als mein Vater zum ersten Mal hinter den Tresen nach vorne zu ihr kam, dachte sie für einen kurzen Moment: „Oh, der ist ja doch nicht so groß.“ Aber da war es längst um sie geschehen.

Aus der Zeit des Sichannäherns gibt es aberwitzige Storys. Mein Vater ging einmal, selbst schon leicht angeduselt, rüber zu Schuh Messmer. Das war der älteste Schuhladen von Hamburg, an der Reeperbahn. Leider hat er vor kurzem geschlossen, nach 175 Jahren. Alle haben sie hier eingekauft: die Luden, die Promis, ganz normale Leute und eben auch mein Vater. Während meine Mutter im Elbschlosskeller blieb, rannte mein Vater in den Schuhladen und ließ sich alles zeigen, was an Damenstiefeln vorrätig war. Das teuerste Paar kaufte er. Damit marschierte er zurück. Meine Mutter wartete geduldig auf ihrem Stammplatz an der Theke, ganz rechts in der Ecke, auf einem leicht erhöhten Platz, so was wie unser Ehrenplatz im Laden, mit direktem Blick zum Wirt, wo du die ganze Show mitkriegst. Mein Vater packte einen der beiden Stiefel aus und füllte Sekt rein, eine ganze Flasche. Und gab dann den Stiefel dem Gast am entgegengesetzten Ende, wo meine Mutter saß. Jeder an der Theke musste – oder durfte, wie man’s nimmt – einen Schluck aus dem Stiefel trinken. Als er leer war, überreichte mein Vater die Stiefel feierlich meiner Mutter. Solche Sachen machte er öfters, er war ein Typ, der Frauen beeindrucken konnte und ihnen seine Welt zu Füßen legte. Wenn du als 18-jähriges Mädchen erlebst, wie dieser Kerl nur mit den Fingern schnippen muss und alle am Tresen tun das, was er sagt, dann ist es um dich geschehen. Der Altersunterschied war groß. Mein Vater war schon Ende dreißig, ein reifer Mann, weltgewandt. Meine Mutter hatte vom Leben bis dahin nicht viel mitbekommen. Sie hatte eine Ausbildung zur Bäckereifachverkäuferin gemacht, sattelte aber auf Altenpflegerin um. Das war ihr Ding. Das Helfende, das Mitfühlende. Menschen etwas Gutes tun, das zieht sich wie ein roter Faden durch die Berufswahl in meiner Familie. Weil sie meinen Vater so jung kennenlernte und heiratete, hat sie den Job dann aber nie ausgeübt. Sie war von Beruf Mutter und bis zu dem Zeitpunkt, da die Krankheiten ausbrachen, die beste Mama, die man sich vorstellen kann. Und das, obwohl sie in ihrer eigenen Kindheit und Jugend so viel Scheiße erfahren hat. Ich habe mich häufig gefragt, warum sich meine Mutter für einen so viel älteren Partner entschieden hat. Sicherlich spielte es eine Rolle, dass sie irgendwie nach einem Vaterersatz suchte. Und dieser Mann, mein Vater, war in ihren Augen nicht nur ein toller Mann, er konnte diese Rolle auch übernehmen. Er nahm sie an die Hand, zeigte ihr die Welt und gab ihr das Gefühl, dass alles schon glattgehen werde. Sie konnte sich in sein Nest setzen. Und das alles tat er, so gut er es konnte oder wusste. Nach der Hochzeit meiner Eltern dauerte es nicht lange, bis die beiden den Elbschlosskeller als Pächter übernahmen. Ihre Vorgänger, auch ein Ehepaar, hatten den Laden zehn Jahre lang geführt, gaben ihn aber auf, weil sie ein behindertes Kind hatten, um das sie sich intensiver kümmern wollten. Offizielle Mieterin wurde meine Mutter, weshalb sie später in der Lage war, meinen Vater rauszuschmeißen. Obwohl sie die Mieterin war, sah die Arbeitsteilung aber so aus: Papa leitete den Elbschlosskeller, Mama blieb zu Hause und kümmerte sich um die Kinder.

Ich kam 1984 zur Welt. Meine Schwester Jana wurde vier Jahre später geboren. Es kursieren zwei Versionen darüber, wo und wie ich gezeugt wurde. Entweder im Elbschlosskeller oder auf einer Karnevalsfeier in Düsseldorf. Die Keller-Version wäre die coolere Variante, finde ich. Habe ich auch gerne oft so erzählt. Aber mittlerweile tendiert meine Mutter mehr zu der anderen Variante. Meine Eltern fuhren gerne zum Karneval nach Düsseldorf, wo sie andere Wirte kannten, von denen sie eingeladen wurden. Auf einer dieser Karnevalspartys könnte ich also auch gezeugt worden sein. Auch als Familie sind wir oft zum Karneval ins Rheinland gefahren und waren bei Bekannten, die eine völlig abgefahrene Kneipe hatten. Für uns Kids war das Allerbeste am Karneval diese Kneipe. Wenn man dort auf Toilette war und sich nicht die Hände gewaschen hatte, leuchtete beim Rausgehen über der Tür ein grelles Licht auf, das dich für alle anderen Gäste sichtbar outete. Im Flur zur Toilette stand eine Figur, ein Schotte mit Schottenrock. Daneben ein Schild: „Wenn du wissen willst, was der Schotte unter seinem Rock trägt…“ Und dann eine Aufforderung, den Rock zu lüften. Wenn du das gemacht hast, ertönte in der Kneipe ein lautes Geräusch, so dass jeder wusste, aha, da ist mal wieder ein Spanner am Werk. Für mich war das alles ein Riesenspaß. Es waren schöne Kindheitsjahre im Familienkreis. Zumindest so lange, bis alles auseinanderbrach.

Mit meiner Mutter Katja

Ich kann mich daran erinnern, dass jeden Tag, komme was wolle, um Punkt 18 Uhr das Essen auf dem Tisch stand. So wie der Elbschlosskeller seinen unverwechselbaren Geruch hat, so roch es immer köstlich, wenn unsere Mama kochte. Das gemeinsame Essen war ein Familienritual, es war gleichzeitig das Mittag- und das Abendessen. Für meinen Vater war es die erste Mahlzeit des Tages, weil er nach seinen Nachtschichten tagsüber schlief. Er war ja ein Bär von einem Mann, mit dem schon erwähnten megadicken Bizeps, der mich als Kind tierisch beeindruckt hat. Wenn er drei Tage im Keller gearbeitet hatte und völlig am Ende nach Hause kam, wurde das Schichtende mit einem gemeinsamen opulenten Frühstück gefeiert. Das war das andere Ritual neben den 18-Uhr-Mahlzeiten. Um ihn sich mal vorzustellen: offenes Hemd, die behaarte Brust zu sehen, Schnauzer, also so ein Pornobalken, wie er seit den Siebzigern üblich war, graubrauner Vokuhila, lockige Haare bis in den Nacken, um den Hals eine dicke Goldkette mit einem goldenen Boxhandschuh dran, immer eine Rolex oder Wempe ums Armgelenk. Dazu trug er meistens Boxerschuhe, Bomberjacke mit Jeans oder eine dieser Bodybuilderplatinhosen, die aussehen wie Karottenhosen, dazu ein übergroßes T-Shirt, aber nur, wenn er privat unterwegs war, beim Sport oder auf dem Campingplatz. So stand er vor uns am Frühstückstisch, und meine Schwester und ich waren beeindruckt: „Papa, du bist so ein starker Typ, zeig doch mal deinen Arm!“ Und er spannte seinen Bizeps an, das war für mich die größte Muskelkugel, die ich je gesehen hatte. Ich sprang hoch und hängte mich mit meinem kleinen Körper an ihn dran. Diese und ähnliche Momentaufnahmen meiner Kindheit sind mir noch sehr präsent. Wie alles bei uns war auch das Frühstück extrem. Der Tisch war so reich gedeckt, als gäbe es kein Morgen mehr. Mit zehn verschiedenen Käsesorten, zehn verschiedenen Wurstsorten, sechs, sieben Brotsorten. Mein Vater wollte nach drei Tagen Schicht frühstücken wie ein Kaiser. Er sagte immer: „Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagsessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettelmann“, und ließ es sich nicht nehmen, den Tag mit uns zu beginnen. An den nächsten drei Tagen, die er freihatte, war er voll und ganz für uns da. Aus Erziehungsfragen hielt er sich dennoch weitestgehend heraus. Darum kümmerte sich meine Mutter, das war die Abmachung unter den beiden. Er brachte das Geld ran und sie erzog die Kinder. Wenn ich mich am Esstisch wie ein Schwein benahm, alle Regeln missachtete und aufmüpfig war, weil ich meine Grenzen austesten wollte – zum Beispiel mussten wir immer gerade sitzen, Hände auf dem Tisch, durften nicht schmatzen und so weiter –, dann war mein Vater kurz vorm Platzen. Aber er hielt sich zurück, schaute nur meine Mutter kurz an und überließ es ihr, mich zu maßregeln. Ich kann mich auch an viele lustige Momente mit meinem Vater erinnern. Einmal waren wir allein zu Hause, meine Mutter war irgendwo unterwegs. Mein Vater nahm mich an die Hand und sagte: „Pass auf, wir erschrecken gleich mal deine Mama.“ Dann gingen wir ins Badezimmer, er gab mir einen Bleistift, und gemeinsam zeichneten wir Linien aufs Porzellan des Waschbeckens, die wie Risse aussahen. Mein Vater lachte sich halbtot.

Ich habe mich in solchen Momenten geborgen gefühlt, wir waren eine Einheit, wir beide gegen den Rest der Welt. Ich konnte es nicht erwarten, die Reaktion meiner Mutter zu sehen. Dann kam sie nach Hause und schlug erschrocken die Hände über dem Kopf zusammen. Unser Streich war geglückt. Das ist nur ein Beispiel von den vielen Verrücktheiten, mit denen Papa uns Kindern eine Freude machte, wenn er mal nicht arbeitete.

Wir wohnten damals in einem Hamburger Vorort, in Sasel, gutbürgerlich, ein bisschen spießig. Unsere Nachbarn waren Anwälte, Ärzte, Lehrer, die in großen Häusern lebten und dicke Autos fuhren. Migranten gab es hier nur wenige, und erst recht keine Leute, die vom Staat lebten. Und wir, die Kiezfamilie, mittendrin. Warum mein Vater ausgerechnet in eine solche Gegend ziehen wollte, weiß ich nicht. Von Sasel bis zur Reeperbahn brauchte er mit dem Wagen eine halbe Stunde. Dass wir in dem Vorort die absoluten Außenseiter waren, die schief angeguckt wurden, war mir als Kind lange nicht klar. Du entwickelst ein solches Bewusstsein ja erst, wenn du älter wirst. Dass die anderen Kinder nicht mit mir spielen durften, habe ich nicht hinterfragt. Das war halt so. Auf unsere spießigen Nachbarn wirkten wir verrucht, unanständig, möglicherweise gefährlich. Die junge Mutter, der wesentlich ältere Vater, der auf dem Kiez arbeitet. Da brauchte es nicht viel Phantasie, um zu ahnen, was über uns getuschelt wurde: Der Lude, eine seiner Nutten und ich, das Ludenkind.

Gespürt und gehört habe ich das zum ersten Mal am Tag meiner Einschulung. Ein schräges Ereignis. In der Nacht zuvor hatte mein Vater im Elbschlosskeller gearbeitet. Normalerweise wäre er nach der Schicht nach Hause gekommen, hätte sich geduscht, frische Sachen angezogen, und dann wären wir zu dritt zur Grundschule gefahren. Nun war Folgendes passiert: Als mein Vater den Keller verlassen wollte und die vier Stufen nach oben ging, trat ihn ein besoffener, raufwütiger Gast von hinten in den Rücken. Mein Vater fiel mit dem Gesicht in einen Scherbenhaufen, der vorm Eingang lag. Er schnitt sich sein Gesicht auf und musste sofort ins Krankenhaus. Blut überall. Die Wunde zog sich vom Mundwinkel bis zum Ohr und musste mit mehreren Stichen genäht werden. Dazu bekam er eine Augenklappe, weil ein Auge verletzt war. In dieser Aufmachung erschien er – mit Verspätung – bei meiner Einschulung, natürlich in seinem üblichen Outfit. Boxerschuhe, Karottenjeans, Bomberjacke, das Hemd offen, Rolex, Goldkette, mit Augenklappe und einer Furcht einflößenden Naht im Gesicht. Und ich glaube, um die Augenklappe zu verdecken, trug er noch eine getönte Porsche-Sonnenbrille. Was nichts kaschierte, sondern alles nur noch schlimmer machte. Nach zwölf Stunden im Elbschlosskeller roch er wie zwölf Stunden Elbschlosskeller. Dazu das Kontrastbild meiner Mutter: jung, blond, bildhübsch. Vom ersten Tag an war allen klar: „Dieser Daniel, das ist doch der Sohn vom Kiez-Luden.“ Nicht nur bei meinen Mitschülern, auch bei den Lehrern hatte ich diesen Ruf weg. Vom ersten Tag an gab es nur Stress. Ein kleines Beispiel dafür, wie die Klassenlehrerin das Ludenkind piesackte: In der ersten Klasse mussten wir die Aufgaben von der Tafel in ein Heft schreiben. Das Heft bekamen wir von der Lehrerin, aber als mein altes voll war, weigerte sie sich, mir ein neues zu geben, sodass ich tagelang keine Hausaufgaben eintragen und sie auch nicht machen konnte. Stattdessen bekam ich eine schlechte Note. Reine Schikane. Die mochte mich nicht, die fand, ich passte nicht an ihre Schule, nicht in ihre heile Welt, und das ließ sie mich jeden Tag spüren. Generell war ich immer der Letzte, und die Lehrerin zeigte jedes Mal Schadenfreude, wenn ich scheiterte. Meine Mutter hat im Laufe der Jahre viele Kämpfe mit Schulleitern und Lehrern ausfechten müssen, ich wechselte mehrfach die Schule, fünfmal insgesamt, auch weil wir häufig umzogen.