Читать книгу Elbschlosskeller - Daniel Schmidt - Страница 8

Ich war ein Arschlochkind

ОглавлениеWas die Mitschüler angeht, war die erste Klasse eigentlich noch ganz okay, hier gab zwar auch immer welche, die nicht mit mir spielen durften, aber das galt nicht für alle. Kleine Kinder sind noch nicht voller Vorurteile. Ich verstand mich ganz gut mit drei Schwedinnen – Jenny, Marie und Luise – die mit ihren Eltern gerade erst nach Deutschland gekommen waren und selbst Anschluss suchten. Die nahmen, wen sie kriegen konnten – und das war ich. Doch lange ging das nicht gut, weil ich in der zweiten Klasse von der Schule flog, oder besser gesagt: geschmissen wurde. Ich kann heute nicht mehr beurteilen, ob es wirklich an mir lag, weil ich einfach ein rebellischer Flegel war, oder daran, dass ich mich gegen das Mobbing gewehrt habe. Auf jeden Fall entwickelte ich mich zu einem echten Arschlochkind. Ich kannte keine Grenzen. Hatte vor nichts und niemandem Respekt. Und ich hatte eine Mutter, die alles, was ich tat, auch ungestraft zuließ. Dadurch hatte ich auch nie gelernt, mich unterzuordnen. Und auf einmal kam ich in ein System, die Schule, wo es Grenzen gab, wo es ein Stoppschild gab, wo jemand auch „Nein“ zu mir sagte. Mein Sportlehrer flippte mal wahnsinnig aus, weil ich es auf die Spitze getrieben hatte. Ich hatte schon immer die Gabe, bei anderen den wunden Punkt zu finden, um dann so lange darauf rumzureiten, bis es völlig eskalierte. Besagter Sportlehrer zog mir nach einer Auseinandersetzung so fest am Ohr, dass er mir den Ohrring rausriss. Ich machte sofort einen auf armes Kind, ganz in der Opferrolle. Es blutete, ich heulte rum und machte einen Riesenaufstand. Dabei empfand ich das alles als gar nicht so schlimm. Der Lehrer aber bekam einen richtigen Anschiss von oben.

Von klein auf hatte ich dieses Talent, andere zur Weißglut treiben. Das gefiel mir und ich habe das gerne gemacht, bekam dann immer so ein Kitzeln in der Brust, wenn ich spürte, dass der andere kurz vorm Ausrasten war. Das meine ich mit Arschlochkind. Auch optisch stach ich in der Schule hervor: Schon mit vier Jahren trug ich einen Ohrring. Den hatte mir meine Mutter stechen lassen, nicht gerade typisch in dem Alter. Aber typisch für meine Familie. Ich trug, wie mein Vater, eine Vokuhila-Frisur, zerrissene Jeans, immer nur teure Klamotten. Rein äußerlich entsprach ich vermutlich dem Klischeebild eines Ludenkindes. Ich habe es anderen nicht leicht gemacht, mich gern zu haben. Ich hatte weder Respekt vor den Lehrern noch vor älteren Mitschülern. In der zweiten Klasse habe ich mich auch schon mal mit den Achtklässlern geprügelt, habe sie angegriffen, geboxt und getreten. Einmal, das war auch in der zweiten Klasse, drückte ich den Feueralarmknopf und alle mussten raus auf den Schulhof. Man hat mich aber nicht erwischt. Trotzdem musste ich bald danach die Schule verlassen, weil keiner mit mir klarkam.

Auf der nächsten Schule änderte sich daran nichts. Meine Mutter musste den Lehrern ständig Rede und Antwort stehen, wenn ich mal wieder was ausgefressen hatte. Einmal wurde sie mit den Worten in die Schule gerufen: „Holen Sie sofort Ihren Sohn ab, der ist eine Gefahr für die ganze Schule!“ Ein Junge hatte mich einen Nazi genannt. Ich hatte gar keine Verbindung zu dem Wort und wusste nur durch Gespräche mit meiner Mutter, dass das was Schlechtes war, also habe mich mit dem anderen geprügelt. Wir haben uns so hart gehauen, mit Fäusten ins Gesicht, dass ich aus der Schule abgeholt werden musste. In meiner Erinnerung war der Kampf ausgeglichen, wir standen uns gegenüber, ich schlug ihm ins Gesicht und er tat es bei mir genauso. Dachte ich. Zu Hause sagte meine Mutter, das Gesicht meines Gegners sei total geschwollen und blau, bei mir sah man kaum was.

Vielen war ich regelrecht unheimlich. Eine Lehrerin bat meine Mutter zu einem Einzelgespräch und beklagte sich, ich würde die anderen Schüler manipulieren. Damals, ich ging mittlerweile in die fünfte Klasse, hatte ich gerade in dem Buch von Joseph Murphy über die Macht des Unterbewusstseins gelesen. Ich hatte gelernt, dass sich Dinge, die man häufig genug wiederholte, im Unterbewusstsein festsetzten und Verhaltensweisen veränderten. Obwohl ich bei den anderen Schülern nicht sonderlich beliebt war, gelang es mir, sie zu irgendwelchem Mist anzustacheln. Ich hetzte sie gegen die Lehrer auf, mein erklärtes Feindbild, und sorgte zum Beispiel dafür, dass sich alle auf mein Kommando hin mitten im Unterricht auf den Boden warfen und wild herumzappelten. Die Lehrer waren hilflos. Einer war irgendwann so fertig, dass er sich an eine andere Schule versetzen ließ, der ist regelrecht vor mir geflüchtet. Mein Talent war es, andere dazu zu bringen, Chaos zu veranstalten und dabei selbst den Unschuldigen zu geben. Ich brachte den Ball ins Rollen, die anderen führten aus. Nicht immer ging dieses Spiel auf.

Dann kam ich auf eine Gesamtschule, wieder war ich der Neue in einer schon bestehenden Gruppe, alle anderen kannten sich schon. An einem der ersten Tage forderte mich Stefan, der Anführer, zum Kampf auf. Ich musste mich prügeln, um mir meine Position zu erobern. Wir standen uns in einer Sandkiste auf dem Schulhof gegenüber, alle anderen sahen vom Rand aus zu und feuerten Stefan an. Ich war besser als er, aber als er aufgab, war der Kampf nicht vorbei, denn dann kam der Nächste, mit dem ich mich prügeln musste und dann wieder einer und wieder einer. Irgendwann war ich völlig am Arsch, konnte mich gar nicht mehr wehren. Ein Typ saß auf mir drauf, ich hatte Sand in den Augen, mein Gesicht war zerkratzt, die Tränen liefen mir herunter. Dann läutete die Schulglocke und alle gingen geschlossen weg. Ich blieb in der Sandkiste zurück. Dieses Gefühl werde ich nie vergessen. Kein Wunder, dass ich auch an dieser Schule Außenseiter blieb, ein Rabauke, der sich nicht unterordnete. Der lieber der King sein will und sein Ding durchzieht. Damals habe ich das erste Mal das Gefühl von Einsamkeit erlebt, das war richtig schlimm. Ich hatte niemanden.

Tief in mir drin spürte ich eine große Aggression. Vielleicht weil ich als kleiner Junge hautnah miterlebt hatte, was Gewalt und Brutalität bedeuten. Dazu muss ich ein paar Jahre weiter zurückgehen. Zu jener Nacht, als eine Gruppe von Rechtsradikalen durch unsere Wohngegend zog. Junge Typen mit Bomberjacken und Glatzen, sie liefen durch unsere Straße und schmissen Steine in die Fensterscheiben. Mein Vater, mein Patenonkel Kai-Uwe und zwei, drei Freunde saßen an dem Abend auf unserer Terrasse, waren am Saufen. Plötzlich flog der erste Stein auf unser Haus zu, und meine Leute sind los, sprangen über den Zaun, auf die Straße und dann wurden die Skinheads tierisch auseinandergenommen. Obwohl es nicht eine Sekunde lang für meinen Vater gefährlich wurde, hatte ich unglaubliche Angst um ihn. Ich beobachtete das Ganze, war völlig aufgelöst und stand da zitternd und innerlich zerrissen, Emotionen, die ich bislang so nicht kannte. Ich hatte Todesangst. Mag sein, dass damals etwas in mir kaputt gegangen ist, dass der Anblick roher Gewalt etwas freisetzte. Vielleicht war ich deswegen ein Arschlochkind.

Eine andere brutale Szene erlebte ich auch mit meiner Mutter. Sie fuhr regelmäßig mit mir nach Berne Farmsen. Hier war der Migrantenanteil sehr hoch, viele lebten von Sozialhilfe. Berne Farmsen ist das, was Leute aus besseren Gegenden ein Ghetto nennen. Ein falscher Begriff, wenn man mal im Ausland war und gesehen hat, was ein wirkliches Ghetto ist. Meine Mutter ist hier großgeworden, das war eine härtere Gegend als unser beschauliches Sasel. Sie hatte hier noch ein paar Freundinnen. Und weil ich in der Schule keinen Anschluss fand, sollte ich auf dem großen Spielplatz von Berne Farmsen Kontakte knüpfen, als Ausgleich, um kindliche Zugehörigkeit zu erleben. Während ich spielte, saß Mama mit anderen Müttern auf den Parkbänken und tratschte über Gott und die Welt. Die verstanden sich, alle vom gleichen Schlag, weil sie in dieser Gegend ihre Kindheit verbracht hatten. Und dann passierte Folgendes: Eine ihrer Freundinnen haute meiner Mutter plötzlich aufs Maul. Eine Szene wie aus „Little Britain“, wenn die eine Trashtante der anderen eine reinhaut. Die beiden saßen auf der Bank, sabbelten belanglose Scheiße und fingen auf einmal einen Streit an. Und dann schlug die eine Frau meiner Mutter die Faust ins Gesicht. Als wäre das was völlig Normales. Ich fühlte mich so hilflos, schockiert, festgewachsen, Schweiß lief mir den Rücken runter. Voller Panik bin ich auf das Baugerüst in der Mitte des Spielplatzes geklettert. Meine Mutter musste eine Stunde lang auf mich einreden, damit ich runterkam. Ich hockte zusammengekauert da, sieben Jahre alt, nur am Weinen. Meine Mutter hatte von dem Faustschlag noch wochenlang ein blaues Auge, die eine Gesichtshälfte war dick und geschwollen. Aber mit der Freundin saß sie kurze Zeit später wieder auf der Parkbank, als wäre nichts gewesen. Die beiden sind heute noch dicke miteinander. Auch das habe ich oft erlebt, nicht nur in meiner Familie: Wie Leute sich aufs Maul hauen und anschließend wieder vertragen, als sei nichts geschehen. Aber so was ist doch nicht normal!

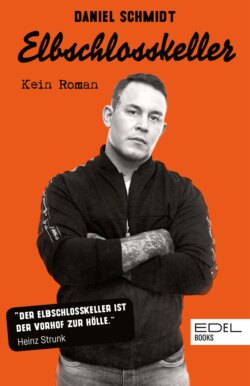

In Berne Farmsen, gleich am Spielplatz, wohnte auch Kai-Uwe, der von der Skinhead-Prügelei. Er war der beste Freund meines Vaters und mein Patenonkel. Auch er ist ein Gesicht des Elbschlosskellers, hat eine Zeit lang für meinen Vater gearbeitet und mich sehr geprägt.

KAI-UWE, DER BÜRGERMEISTER VON BERNE

Zu ihm schaute ich auf, nicht nur wegen seiner Körpergröße. Kai-Uwe war ein Hüne von Mann, neben meinem Vater der stärkste Typ, den ich kannte. Er spielte Fußball bei TuS Berne und war trotz seiner äußerlich robusten Art ein echter Herzensmensch. Er hatte noch elf weitere Geschwister. Auch die Frauen in seiner Familie waren riesig, alle mindestens 1,85 Meter groß, mit Riesenbrüsten und breitem Kreuz. Geprügelt haben die sich alle gern. Es gibt Geschichten von meiner Tante Astrid, wie die mit ihrem Gipsbein Leute verprügelt hat, unglaublich. Weil bei Kai-Uwe zu Hause immer ein großer Eimer Chips stand, habe ich ihn als kleiner Junge Onkel Fipse genannt. Von ihm habe ich gelernt, was Härte bedeutet, vor allem hart zu sein gegen sich selbst. Das war er nämlich. Härte kannte ich von zu Hause nicht, mein Vater hat zwar mal geschimpft, aber für die Erziehung war ja Mama da, und die hat immer nur getröstet. Mit drei Jahren knallte ich bei Onkel Uwe mit dem Kopf gegen eine Heizung, ich heulte gleich los, obwohl es gar nicht sehr wehtat. Kleine Beule, mehr nicht, aber ich kannte es nicht anders, als bei jedem Pups getröstet zu werden. „Deutschen-Herz kennt kein Schmerz“, sagte mein Patenonkel nur und brachte mich damit zum Schweigen. Er war gelernter Einzelhandelskaufmann, aber als er später keinen Job hatte und Geld brauchte, fing er im Elbschlosskeller an, allerdings nur für ein paar Monate. Wenn er gut drauf war, machte er mit den Gästen seine Späße, prahlte vor versammelter Mannschaft, dass er „der Bürgermeister von Berne“ sei, was absurd ist, weil das nur der Stadtteil ist, wo er aufgewachsen war. War also Quatsch, er liebte es einfach, die Leute zu verarschen.

Früher war er mal eine große Nummer in Berne. Alle wussten: Mit dem legst du dich besser nicht an. Wenn ich an ihn denke, dann sehe ich dieses für ihn so typische Bild: Er steht auf seinem Balkon in Berne mit Blick über den Platz, trägt seine geliebten Adidas-Badelatschen, eine kurze Fußballglanzhose und ein weißes Unterhemd oder ein T-Shirt von TuS Berne. Aus seiner Wohnung dröhnt Musik, immer nur Oldies aus den Fünfzigern und Sechzigern, aber so laut, dass sie durch die ganze Siedlung schallen. Er hörte am liebsten Doo Wop und kannte sich gut aus, er wusste genau, wer welchen Titel in welchem Jahr gesungen hatte. In seinem Standard-Outfit schlenderte er jede Woche Richtung Markt, kaufte seinen scharfen Tilsiter und andere Leckereien. Er war bekannt wie ein bunter Hund. 2010 ist er gestorben. Manche sagen, er sei an dem vielen Alkohol zugrunde gegangen, andere sagen, an gebrochenem Herzen. Denn kurz zuvor waren drei seiner Brüder, Nils, Thorsten und Henry, und auch sein Neffe Ricardo verstorben. Vielleicht war das alles zu viel, der Verlust gepaart mit hartem Alkoholkonsum. Über Jahrzehnte saufen. Eine Flasche Baccardi am Tag – das war für ihn normal. Nach außen hin gab er immer den Harten, dabei hatte er viel im Kopf und ein großes Herz. Er hat mich geprägt. Durch ihn weiß ich, wie wichtig es ist, sich gerade zu machen, für etwas einzustehen. Eigenschaften, die mir so wichtig sind, dass ich versuche, sie auch an unseren Sohn weiterzugeben.

Ich will nicht, dass mein Sohn jene Brutalität erlebt, wie ich sie als Kind erlebt habe. Ich will meinen Eltern nicht vorwerfen, dass sie mich besser hätten beschützen müssen. Aber ich zeige meinem Sohn Grenzen auf, die es für mich nicht gab. Das hätte mir bestimmt gutgetan. Wenn mein Sohn weint, nur weil er etwas damit erreichen möchte, ohne aber Schmerzen zu haben, dann sage ich ihm: „Schau mir in die Augen. Du musst nicht weinen, nur weil du was von mir möchtest, sag es mir stattdessen.“ Wenn er weint, weil er Schmerzen hat, körperliche oder seelische, dann lass ich ihn. Er soll seine Emotionen nicht unterdrücken, das wäre falsch. Eine falsche Härte.

Mit meinem Patenonkel Kai-Uwe