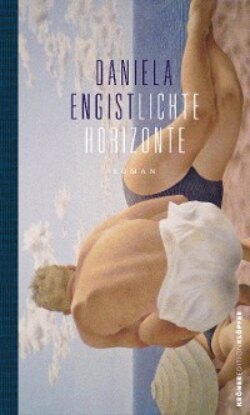

Читать книгу Lichte Horizonte - Daniela Engist - Страница 8

2

ОглавлениеZu Hause lege ich die CDs auf die Kommode, wo alles landet, was von draußen kommt und keinen richtigen Platz im Haus hat. Oft bleiben die Dinge dort ewig liegen. Ich nehme mir die Tageszeitung und blättere lustlos darin herum. Kurz vor Weihnachten gibt es kaum Berichtenswertes mehr. Als ob gegen Ende des Jahres alles zum Erliegen käme.

Zum ersten Mal seit langer Zeit taucht das Bild von Jo in meinem Kopf auf, wie er von oben bis unten in Jeans und mit Cowboystiefeln am ersten Weihnachtsfeiertag ins Münster schlappt, das turmlose Münster der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Er hat die Kamera über der Schulter, der Chor singt Hosianna. Hochamt. Ich bin nur wegen Friedrich hier, und der ist nur wegen seiner gut katholischen Mutter hier. Das hat sich so ergeben. Es war in den ersten Jahren die einzige Möglichkeit gewesen, Friedrich über Weihnachten zu sehen, weil seine Eltern eine ganz eigene Vorstellung davon hatten, wie die Feiertage abzulaufen hätten. Wer nicht zur Familie gehörte, war nicht erwünscht. Ich drehe den Kopf, will, dass Jo mich sieht. Aber wie üblich hat er den Fokus auf Unendlich gestellt und bewegt sich unter seiner Fotografentarnkappe. Ich habe das immer bewundert, wie man so unsichtbar bleiben und den Dingen doch so nahekommen kann.

Auch in der Redaktion war er meist nicht zu sehen gewesen, verschwunden in seiner Dunkelkammer. Zutritt nur nach Klopfzeichen, gefolgt von einem deutlichen »Ja, bitte«, das sich anhörte wie ein »Wenn’s denn unbedingt sein muss«. Nach und nach fand ich heraus, dass er nicht die ganze Zeit mit Bilderentwickeln beschäftig war, sondern einfach seine Ruhe wollte. Und als ich herausfand, dass er ganz und gar nichts dagegen hatte, wenn ich seine Ruhe störte, fand ich das aufregend. Anfangs kam ich nur, um Bilder für meine Artikel auszuwählen. In der kleinen Kammer ging es eng zu, man kam nicht aneinander vorbei, ohne sich zu berühren. Wir lachten viel über unvorteilhafte Aufnahmen von Menschen, die sich wichtig nahmen.

Zu gemeinsamen Terminen fuhren wir in seinem himmelblauen Mercedes, in dem es nach Rauch und Leder roch. Im Kassettendeck steckten sorgsam zusammengestellte Sampler mit Siebzigerjahre-Rockmusik, und auf der Rückbank türmte sich die Fotoausrüstung. Während ich meine Recherchearbeit machte oder Interviews führte, ging er herum wie ein Schatten und suchte nach Motiven. Manchmal stand er auch nur in einer Ecke und rauchte und schaute. Ich weiß nicht, wann es angefangen hat, aber eines Tages entdeckte ich unter den Bildern, die er von unseren Terminen mitbrachte, immer mehr Fotos von mir, lebendige Schnappschüsse einer engagierten Jungjournalistin, mit dem Stift im Mund, mit dem Finger auf der Nasenspitze, mit der Hand die Augen abschattend, Bilder von einer jungen Frau, die mit übereinandergeschlagenen Beinen zwischen Honoratioren sitzt. Er schenkte mir Abzüge davon.

Kurz vor Ende der Semesterferien und kurz bevor ich wieder in meine Uni-Stadt zurückkehren musste, fragte er mich, ob ich ein Shooting mit ihm machen wolle. Angezogen natürlich, fügte er schnell hinzu. Irgendwo draußen. Ich lachte verlegen und meinte, das werde bestimmt peinlich. Von mir könne man keine guten Bilder machen, wenn ich wüsste, dass ich fotografiert werde. Aber ich sagte zu, und so fuhren wir mit dem himmelblauen Mercedes in die Natur. Ich hatte lange überlegt, was ich anziehen sollte, hatte mich sorgfältiger geschminkt und rutschte nervöser auf dem Ledersitz herum als sonst.

Nach dem Shooting fuhren wir in die Redaktion, es muss ein Samstag gewesen sein, denn ich kann mich an niemand anderen erinnern. Sonntags wären wir nicht allein gewesen, da hätte zumindest der Sonntagsdienst an seinem Schreibtisch gesessen, um die Zeitung für Montag zu bauen. Wir ließen uns einen Kaffee aus dem Automaten, er verschwand in der Dunkelkammer, und ich setzte mich an den leer geräumten Platz, der in den vergangenen Wochen mein Arbeitsplatz gewesen war. Ich wartete. Morgen würde ich in den Zug nach Freiburg steigen. Konnte ich nicht einfach dableiben? Aber ohne Studienabschluss würden sie mir kein Volontariat anbieten, egal wie gut ich war. Und Friedrich war in Freiburg. Schon paradox. Endlich war er nach Freiburg gezogen, und nun wollte ich nicht mehr zurück.

Als nächstes erinnere ich mich an Jos Hände über meinen Augen, warm und trocken und rauchig. Augen zu, befahl er, und ich ließ die roten Lichtschlitze zwischen seinen Fingern verschwinden. Und dann verschwanden auch seine Hände von meinem Gesicht, um die Abzüge vor mir auszubreiten. Ich vermisste sie sofort, diese Hände. Die Bilder waren sehr schön, aber auch ein wenig fremd. War das wirklich ich? War das, wie er mich sah? Da bemerkte ich, dass er mich unverwandt anschaute. Er ist viel zu alt. Und er hat eine Freundin. Und ich habe Friedrich, schoss es mir durch den Kopf. Aber wenn ich doch diese Hände noch einmal spüren könnte. Ich war Anfang zwanzig, er Anfang dreißig. Uns trennte ein halbes Leben. Mehr als zwanzig Jahre später fällt das nicht mehr so ins Gewicht, denke ich und muss lächeln.

Ich stecke die CD ins Abspielgerät und fange an, Wäsche zu machen. Heute Wäsche, gestern Wäsche, morgen Wäsche! Noch während des ersten Liedes muss ich mich hinsetzen und zuhören. Ich fummle das Booklet mit dem Text aus der Hülle und drücke nochmal auf Start. Soweit ich verstehe, singt er von Menschen, die sich nach Liebe sehnen. Was sonst? Seine Figuren treiben einsam und gleichgültig durch die Welt, werden wie beiläufig intim und gehen dann ihrer Wege. Oft lässt er ihnen einen Moment der Nähe und Geborgenheit und nimmt dann alles wieder zurück. Ständig ist jemand unterwegs, nie scheint jemand anzukommen. Seine Worte sind klar und einfach und kühl. Er begleitet sich selbst am Klavier, und manchmal widerspricht die Musik den Worten und entlarvt sie als Lüge. Ich sehe, wie er es macht, aber trotzdem tut es weh, und ich fürchte, es ist nur gut, weil es wehtut.

Seine Singstimme klingt höher als seine Sprechstimme. Ich versuche, mich genau an den Klang seiner Stimme zu erinnern, an den Klang unseres Gesprächs am Samstagmorgen. Er singt auf Französisch, aber gesprochen haben wir deutsch. Sein Deutsch ist nahezu perfekt, nur ab und zu spitzt er die Vokale kaum merklich an. Er sei praktisch bei seiner Großmutter aufgewachsen, ihre elsässische Mundart sei seine erste Sprache, erzählte er mir. In welcher Sprache er wohl träumt? Nach ein paar Wochen in Bath damals begann ich auf Englisch zu träumen. Noch seltsamer aber war, dass ich, wenn ich mit meinen Eltern in Deutschland telefonierte, nur noch den Dialekt herausbrachte, den ich seit vielen Jahren nicht mehr gesprochen hatte. Es scheint, als gäbe es eine unterste Sprachschicht, eine Art Sprache im Rückenmark, die dann zum Tragen kommt, wenn alle höheren Kontrollinstanzen versagen. Fliehen oder bleiben? Fangen oder gefangen werden? Ich frage mich, ob die Sprache, die ihm am nächsten ist, nicht die Mundart seiner Großmutter sein müsste und ob sich seine französischen Liebeslieder für ihn nicht falsch anfühlen, wenn er sie singt. Aber vielleicht hilft ihm gerade das bei der Trennung des Persönlichen vom Biografischen, auf die er so vehement besteht.

Es ist ein komisches Spiel, das die Künstler treiben! Sie geben sich ganz in ihre Kunst, und hinterher behaupten sie, dass das alles nichts mit ihrem Leben zu tun habe. Abgesehen vielleicht von ein paar Verrückten, die keine Angst davor haben, Freunde und Familie zu verletzen und zu verlieren und die ganze Welt vor den Kopf zu stoßen.

Ich habe ihn mir oft vorgestellt, diesen Moment, als Thomas Mann in seinem Gartenstuhl in Pacific Palisades den Kopf hob und in die schweigenden Gesichter seiner Familie sah. Wie er auf dem sonnigen Rasen sitzt, im weißen Anzug, mit übereinandergeschlagenen Beinen, auf dem Schoß das Manuskript. Michaels gesenkter Kopf, die Hände in die Armlehnen gekrallt, zum Sprung bereit, und Katja mit der Empörung der Großmutter in den Augen, und dieses fassungslose Schweigen in der Luft, die Fassungslosigkeit darüber, dass er es getan hat, dass er seinen Enkel, seinen geliebten Enkel, sein Engelskind, an einer Hirnhautentzündung hat sterben, nein, nicht nur sterben, sondern qualvoll zugrunde gehen lassen. Ja, Echo war eine literarische Figur. Aber eben nicht nur. Der Schriftsteller hatte sich Michaels Sohn vorgenommen und war diesem Gefühl nachgegangen, dem Gefühl, zu dem er Zugang brauchte für seinen Leverkühn, dem Gefühl des schlimmsten Verlustes. Rücksichtslos, man muss es sagen, ohne Rücksicht auf irgendjemanden, auch nicht auf sich selbst. Wie lautet des Teufels Bedingung für wahre Kunst? Du darfst nicht lieben! Ganz schön pathetisch. Und wenn es stimmt?

Ich habe das Album in einem Rutsch durchgehört. Jetzt kann ich ihn schon nicht mehr so gut leiden. Zum Glück. Und doch spüre ich Panik aufsteigen, dass alles so unversehens endet, wie es angefangen hat, und ich dann wieder dem ewig gleichen Alltag ausgeliefert sein werde, der mich so unendlich müde macht.

Stéphane schreibt: Ich habe dein Buch gelesen. Aber ich habe dich nicht darin gefunden.

Ich schreibe: Warst es nicht du, der sagte, die Wirklichkeit hat in einer Geschichte nichts zu suchen?

Stéphane schreibt: Wahrheit und Wirklichkeit sind keine Synonyme. Du willst dich also nicht fangen lassen?

Ich schreibe: Was würdest du tun, wenn du mich fingest?

Stéphane schreibt: Wenn ich dich fangen würde, müsste ich dich wohl festhalten, damit du mir nicht wieder entkommst. Und dann würde ich versuchen, dich zu küssen. Et puis …?

Ich muss Theresa anrufen. Ich suche nach dem Telefon, verräume die Wäsche im Kinderzimmer, setze mich aufs Bett meines Sohnes und drücke die Kurzwahltaste. Wir sehen uns selten, meistens bleibt es bei Absichtsbeteuerungen, weil wieder was dazwischengekommen ist, krankes Kind, kranker Mann, Arbeit, Urlaub. Aber schlimm ist das nicht. Wir können, ohne uns zu treffen oder ständig zu telefonieren, jederzeit dort anknüpfen, wo wir immer waren. Anders als ich, ist sie nach dem Studium von einer Stadt in die nächste gezogen und schließlich in Offenburg gelandet. Als sie hört, wie meine Stimme am Telefon klingt, sagt sie nur: Komm! Komm sofort! Also fahre ich am Freitag zu Theresa und werde ihr erzählen und die Ohren vollheulen.

Wir kennen uns seit über dreißig Jahren. In der achten Klasse waren wir in denselben Jungen verschossen. Er war süß und ein völliger Idiot. Am Ende ist er mit einer Dritten davongezogen. Danach begann, was wir für unsere wilden Jahre hielten. Mit roten Ohren umpflügten wir das Schulhaus in der großen Pause und drehten die Köpfe nach den Oberstuflern. Friedrich wollte ich unbedingt. Ich war nicht besonders verliebt, aber ich wollte ihn unbedingt. Es war auf der Studienfahrt nach Rom, und wir waren siebzehn, bald achtzehn. Wir fuhren zusammen mit der Parallelklasse aus dem altsprachlichen Zug. Es waren nur etwa zehn Schülerinnen und Schüler, lauter Bildungsbürgerkinder, darunter Friedrich und Marcus. Und am Ende der Woche knutschte Theresa mit Marcus und ich mit Friedrich.

Wie konnte man nur siebzehn sein und Friedrich heißen? In den Achtzigerjahren. Er kam aus einer anderen Welt. Sein Vater stammte aus einer Frankfurter Professorenfamilie, war Mediziner und wohnte als Privatdozent drei Tage die Woche getrennt von seiner Familie in Stuttgart. Seine Mutter war Malerin. Das Haus in bester Hanglage der kleinen Stadt, in der wir zur Schule gingen, war voller Kunst und Bücher, und der Bechstein-Flügel im Wohnzimmer war kein Ausstellungsstück, sondern das Trainingsgerät des musikalisch hochbegabten älteren Bruders. Friedrich hatte Geigenunterricht, Leichtathletiktraining, Tennisstunden und war Ministrant im Münster.

Besonders quälte mich die Vorstellung vom Leichtathletiktraining, wo er zweimal in der Woche auf das Mädchen traf, von dem er sich nach der Studienfahrt getrennt hatte. Ganze zehn Tage hatte er dafür gebraucht. In der ersten Zeit sahen wir uns außerhalb der Schule praktisch nie. Direkt nach dem Unterricht wurde er mit seinem Bruder von der Mutter im Auto abgeholt. Und ich schlug mich mit der Frage herum, warum er vor ihr verheimlichte, dass er eine neue Freundin hatte.

Friedrich war riesig, und es genügte nicht, mich auf die Zehenspitzen zu stellen, wenn ich ihn küssen wollte. Im Grunde küsste immer nur er mich, von oben herab. In der großen Pause gingen wir Hand in Hand zu einer der Bänke im hinteren Bereich des Schulareals. Auf seinem Schoß sitzend war ich auf Augenhöhe mit ihm. Seine Küsse fand ich nie besonders aufregend, aber wenn niemand in der Nähe war, schob er seine Hand unter mein Oberteil und streichelte meine Brüste. Konzentriert, mit offenen Augen, die ins Unendliche blickten, liefen seine Finger ihre Form ab, von außen nach innen, immer und immer wieder.

Ich glaube, es dauerte ein halbes Jahr, bis ich zum ersten Mal bei Friedrich zu Hause war. Obwohl sie eine große Villa hatten, musste er sich das Zimmer mit seinem Bruder teilen, der jedes Recht hatte, hereinzuplatzen, wann immer es ihm einfiel. Zum Glück befand sich der Flügel zwei Halbgeschosse vom Zimmer der Brüder entfernt, sodass meist genügend Zeit blieb zwischen dem Verstummen der Musik und dem Öffnen der Tür.

Als wir den Führerschein hatten, fingen wir an, uns mit den Zweitwagen der Mütter regelmäßig zu besuchen. Das war im Herbst neunundachtzig, und in Berlin überschlugen sich die Ereignisse. Seit Jahrzehnten war im Westen klar, was im Fall des Mauerfalls zu denken und zu fühlen sei. Ohne kollektiven Freudentaumel in ganz Deutschland würde es nicht gehen, mit abnehmender Intensität von Nordosten nach Südwesten. Während sich in Berlin wildfremde Menschen um den Hals fielen, saßen Friedrich und ich am entgegengesetzten Ende des Landes unter einer Autobahnbrücke, das Autoradio aus, die Scheiben des Wagens beschlagen, seine Hand unter meinem Pulli, meine Hand in seiner Hose. Weiter weg vom Weltgeschehen konnte man nicht sein, und in meinem Kopf kreiste die Frage, was er wohl empfand und was ich wohl empfinden sollte.

Später begleitete ich ihn auf dem Bechstein, wenn er für die Vorspiele seines Musikleistungskurses übte. Der Bruder war inzwischen nach Freiburg gezogen, wo er Musik studierte. Er hatte das Instrument zurückgelassen, weil er in seinem Studentenzimmer nur für ein Klavier Platz hatte. Friedrichs Geigenspiel war technisch sauber, aber brutal, das Instrument erschien unterdimensioniert in seinen großen Händen. Vor jeder praktischen Prüfung mussten wir als Generalprobe seinem Vater vorspielen, den ich ansonsten selten zu Gesicht bekam und der sich in meiner Erinnerung fast nur aus von Friedrich erzählten Episoden zusammensetzt. Von dem jovialen, unterhaltsamen Mann, den mir sein Sohn beschrieb, bekam ich kaum eine Kostprobe. Ich sehe ihn nur mit hochrotem Gesicht und zusammengekniffenen Augenbrauen vor mir, wie die Speicheltropfen fliegen, und er mit heiserer Stimme schreit und schilt. Es galt nie mir, und doch fühlte ich mich schuldig, weil es mir nicht gelungen war, Friedrichs gefühlloses Spiel mit meiner Klavierbegleitung zu retten, obwohl ich alles gegeben hatte.

Ich werde also Theresa in Offenburg erzählen, wie sich unsere Blicke trafen, und ich werde ihr von den verpassten Momenten des Wochenendes erzählen. Da war dieses Festival für Literatur und Musik, werde ich sagen.

Schon am Freitagabend sah ich ihn im anderen Raum des Hotel-Restaurants sitzen. Ich hatte mich vorher über die Künstler, die mit mir auftreten würden, informiert, und mich gut gefühlt, weil ich mit ein paar bekannten Autoren das Podium teilen würde. Die Musiker sagten mir alle nichts, aber eine Internetabfrage später wusste ich dies und das. Das ist so ein Chanson-Sänger, der ist recht bekannt in Frankreich, sagte ich zu Alexander. Gut sieht der aus, dachte ich. Und neben ihm sitzt seine schöne junge Frau, dachte ich. Klar. Aber es war nur eine der Veranstalterinnen.

Nach dem Essen trafen sich Musiker und Autoren und Moderatoren in einem Nebenraum. Es gab nur einen Platz, auf den ich wirklich Lust gehabt hätte. Aber da saß schon der alte Kulturredakteur, der vor einiger Zeit eine meiner Lesungen moderiert hatte, und nahm den gutaussehenden Chansonnier in Beschlag. Höflich und geduldig sprach er mit dem Redakteur. Ich setzte mich zu irgendeinem Menschen, der mich nicht interessierte, und machte Konversation. Aber ab und zu fing ich einen Blick von meinem Sänger auf und wünschte mir, dass er sich wegwünschte vom Redakteur und hinwünschte auf die andere Seite des Tisches zu mir.

Ich muss Theresa auch erzählen, dass ich in manchen Momenten des Festival-Wochenendes meinen Mann und meine Kinder, die mich begleiteten, wegwünschte, und wie sehr ich mich dafür schämte, dass ich das tat.

Ich schreibe: Ich hätte schon am Freitagabend mit dir nach draußen gehen sollen. Aber ich rauche nicht. Und du hast mich nicht gefragt. Und zum Nachlaufen bin ich zu stolz. Und am Samstagmorgen hätte ich dich gerne geküsst. In einem anderen Leben. Aber so blieb’s im Ungefähren und Ungenauen, und jegliche körperliche Annäherung blieb innerhalb der Norm der französischen Umgangsformen. Wenigstens küsst man sich zum Abschied zweimal fast und hält nicht den anderen eine Armeslänge von sich weg.

Ich höre das Schloss in der Haustür, gleich darauf Trampeln und Geschrei im Treppenhaus. Der Große singt mit krächzender Stimme einen Spottgesang, begleitet vom immer schriller werdenden »Hör auf!« seines Bruders. Alexanders Stimme hallt ärgerlich im Gang. Die Tür zum Wohnzimmer wird aufgestoßen. Vor Empörung schluchzend läuft der Kleine auf mich zu, quer über den frisch geputzten Boden mit seinen Stiefeln voller Schneematsch. »Mama, der Matti hat …!« Ich verdrehe die Augen, nehme ihn in den Arm und sage nichts. »Ausziehen!«, ruft Alexander noch von der Tür. Er trägt den Christbaum quer durchs Zimmer nach draußen auf die Terrasse und erklärt dabei wortreich, dass er den schönsten Baum ausgesucht hätte, und ich dieses Mal bestimmt nichts daran auszusetzen fände, und dass es gar nicht so einfach gewesen sei, weil alle Bäume eben immer irgendwelche Fehler hätten, man könne ihn ja so stellen, dass man den fehlenden Ast auf der einen Seite gar nicht sehe. Die Kinder sind inzwischen in ihren Zimmern verschwunden, und Alexander verschwindet in seinem Büro. Ich gehe den Staubsauger und einen Eimer holen. Im Flur liegen Mattis Stiefel, Jacke und Mütze auf dem Boden. Als ich heißes Wasser in den Eimer fülle, verbrenne ich mich am Hahn und fluche. Ich sauge die Tannennadelspur bis zur Terrassentür auf, wo Alexanders Schuhe stehen. Dann scheuche ich die Besuchskatze aus dem Haus, die immer sofort da ist, wenn die Tür aufgeschoben wird. So wie sie aussieht, hat sie ein Zuhause, aber wir wissen nicht, wem sie gehört. Schließlich wische ich Jonas’ Dreckspur weg. »Vielen Dank!«, murmle ich. »Vielen, vielen Dank!«

Ich habe Stéphane geschrieben, dass ich am Freitag zu meiner Freundin nach Offenburg fahre. Das ist nicht weit von der französischen Grenze. Aber er hat nicht darauf reagiert und nur belangloses Zeug zurückgeschrieben. Ist er einer von denen, die sich dreimal bitten lassen? Herein, herein! Du musst es dreimal sagen! Du musst es sagen, und wenn sich dann der Teufel deine Seele nimmt, dann war’s doch auch deine Schuld.

Stéphane schreibt: Nichts ist mir mehr zuwider, als mich jemandem aufzudrängen, der nichts von mir wissen will.

Gleichzeitig schickt er mir Phantasien, die immer einen Schritt weiter gehen als meine.