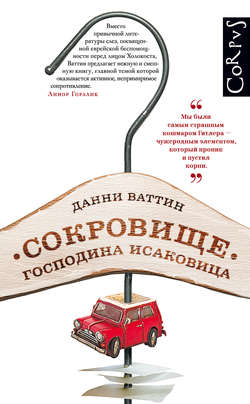

Читать книгу Сокровище господина Исаковица - Данни Ваттин - Страница 3

На сайте Литреса книга снята с продажи.

2. Еврей из пригорода

ОглавлениеЯ просыпаюсь на матрасе на полу, в бывшей девичьей комнате сестры, рядом на диван-кровати спит мой сын. Снизу, из кухни, доносятся бульканье кофеварки и робкий лай родительской собаки, который в свою очередь сопровождается грубым одергиванием отца и ворчливыми комментариями матери. Однако сын ничего этого не замечает. Он продолжает спокойно спать и кажется настолько обессиленным, что мне не хочется его будить. Несмотря на то, что уже седьмой час и мы рискуем немного нарушить великолепный план отца.

Я выскальзываю из комнаты, выхожу на балкон и смотрю на улицу, где играл мальчишкой. Она, похоже, мало изменилась. Почти одинаковые кирпичные дома стоят аккуратными рядами, машины свежевымыты, газоны подстрижены. В детстве я не понимал, насколько гомогенен городок, где я вырос, или что все его дома и улицы так похожи друг на друга. Не осознавал я и того, что большинство людей, которые подобно моим родителям переехали сюда в начале семидесятых, когда район только застраивался, были приблизительно ровесниками, имели детей одного возраста и принадлежали к общей культуре. Были, правда, и отдельные исключения: например, у нас в школе учились усыновленные дети из Индии и Чили. Но если не считать этих редких залетных птиц, более однородного жилого района просто не найти. О местах такого рода, похоже, как раз мечтают современные европейские экстремистские партии. Маленький, хорошо организованный пригород, где взрослые исправно ездят на работу в город, а их здоровые арийские потомки ходят в муниципальный детский сад. Район был настолько шведским, что, ходи в мой класс Гитлер, ему бы крепко доставалось за то, что он выглядел как иммигрант.

И здесь, посреди этой арийской мечты, жили мы. Самые ассимилированные из всех израильских племен: евреи, живущие в пригородах. Мы ели на семейных ужинах свиные шницели, стригли в шаббат газоны и, как только нам представлялся случай, мешали молочные продукты с мясом. Думаю, стать еще большими шведами было бы невозможно. У нас были собака и яхта, и мы ходили в лес собирать лисички. Мы распевали детские песни из самого популярного шведского сборника и танцевали в день летнего солнцестояния вокруг майского дерева, а наши родители мыли свои машины и стригли газоны с тем же исступлением, что и все остальные.

Короче говоря, мы были самым страшным кошмаром Гитлера – чужеродным элементом, который проник и пустил корни. Мы настолько ассимилировались, что никто не мог заподозрить, что мы не такие, как остальные. Такое хамелеонство очень устраивало нас с сестрой, поскольку нам не хотелось выделяться или чтобы люди узнали, что мы другие. Нашим единственным желанием было вписываться.

Поэтому нас огорчало, что стоило лишь немного поскрести, и обнаруживалось, что многое все-таки отличало нас от окружения. Ведь, несмотря на обманчивость внешних проявлений, мы принадлежали к культуре, где, в отличие от традиций шведской культуры, было принято не уклоняться от конфликтов, а активно к ним стремиться и потом изо всех сил не давать им стихать. Если вдуматься, не существовало такой мелочи, из-за которой мои родственники не сумели бы поругаться. Любое гармоничное согласие легко нарушалось при помощи парочки метких комментариев, любая приятная тишина приобретала напряженность от нескольких непрошеных добрых советов. Результатом была постоянная ругань – занятие, которому, как я рано заметил, вроде бы совсем не предавались дома у моих шведских приятелей. Там всегда бывало спокойно и приятно. К тому же родители держались на заднем плане и не вмешивались в дела детей. Родители в крайнем случае здоровались, когда ты приходил, а вообще им, казалось, вполне хватало общества друг друга. Они даже не смеялись над своими детьми!

Поэтому ничего удивительного, что мы с сестрой завидовали друзьям-неевреям и мечтали о том, чтобы наша семья чуть больше походила на их семьи. Наибольшую зависть у нас, пожалуй, вызывало Рождество. Оно представлялось нам идеальным торжеством, на грани фантастики. Представляете, иметь ежегодную традицию, благодаря которой ты, без всяких заслуг, получаешь горы подарков, ешь сладкое и смотришь мультики! Мой отец, не испытывавший аналогичного восторга, обычно говорил, что христиане празднуют “день рождения Калле Анки[1] ”. Впрочем, его ирония на нас не действовала. Нам приходилось праздновать Хануку – торжество, когда зажигают свечи в память о еще одной победе в еще одной еврейской освободительной войне, а также о не слишком захватывающем чуде, что старого лампадного масла хватило более чем на неделю. Конечно, все восемь дней праздника мы получали подарки, но по сравнению с горами рождественских подарков наших друзей это воспринималось как лотерейный билет без выигрыша. У евреев даже Деда Мороза не было.

Кроме того, само празднование Хануки сильно отличалось от мирного и спокойного торжества, каковым я в то время представлял себе Рождество. Ведь когда собиралась наша семья, поднимался настоящий шум и гам. Шумела в основном мамина родня, родственники с папиной стороны вели себя чуть более сдержанно. В моем детстве, когда поколение всех бабушек и дедушек еще было живо, эти праздники в основном устраивались в доме маминых родителей в Хессельбю и проходили примерно одинаково. На втором этаже накрывали длинный стол, вокруг которого сидели мои родители, их родные и двоюродные братья и сестры и компания безумных стариков и старух. Стоял невероятный гвалт. Все наперебой кричали, читали что-то на древнееврейском, чего никто не понимал, и оскорбляли друг друга как по-шведски и по-немецки, так и на идише. То тут, то там раздавалось meshuggah и Dummkopf[2]. Пахнущие чесноком мужчины говорили, перебивая друг друга, а маленькие истеричные женщины, подобно встревоженным курам, метались между кухней и столовой с порциями одна больше другой. На этих сборищах было безумно много еды. Десятки литров куриного бульона с кнедлями, фаршированная рыба, мясной рулет, халы, шницели, картошка и красная капуста – это лишь часть того, что со скоростью молнии метали на стол под постоянное заклинание: “ешь больше”. Подобное заклинание было совершенно излишним в нашей семье, где приготовление пищи являлось любовным действом, которое могло компенсироваться лишь поеданием оной в огромных количествах.

На эти торжества всегда собирались одни и те же родственники. Приходили тетя Хильда, которая жульничала, играя в карты, и Гюнтер, который так и не женился и, по словам бабушки, вечно ее объедал. Обязательно присутствовали весельчак Киве, добрый толстый дедушка Эрнст, дедушкин брат Хайнц и его розовощекая жена Рут. Ну и, естественно, бабушка Хельга, которая, скажем, стоя под кухонной вытяжкой и покуривая “Пэлл-Мэлл” без фильтра, помешивала в кастрюле и спрашивала кого-нибудь из не подозревавших подвоха родственников: “Кто, черт возьми, приготовил этот омерзительный рис?”

Я был первым правнуком в семье и мало что понимал из происходящего. Не знал даже, в каком родстве я с ними со всеми состою и почему они себя так странно ведут. Правда, задумываться над этим я стал только много позже. В детстве я лишь изо всех сил старался доесть как можно быстрее, чтобы ускользнуть на первый этаж и спокойно почитать дядину старую книжку “Калле Анка” (чтобы хоть немного проникнуться христианским рождественским чувством).

Но это было очень давно – теперь старшее поколение, с которым я обычно проводил такие праздники, за исключением бабушки, умерло. Тем самым семья утратила часть своей боевитости и стала более шведской по характеру. Думаю, мы с сестрой в конце концов получили то, о чем мечтали. Со всеми вытекающими плюсами и минусами.

* * *

Закрыв балконную дверь, я спускаюсь на кухню. Там стоит отец и делает бутерброды – в промышленных количествах. Перед ним аккуратными парами разложены шестнадцать кусков хлеба в ожидании превращения в восемь двойных бутербродов. Потенциальная начинка лежит рядом. Колбаса из сетевого магазина “Лидл” (стопроцентно некошерная), сыр и нарезанные овощи.

– Сколько вам понадобится? – спрашивает отец, размазывая масло на одном из кусков хлеба так, чтобы оно доходило до краев.

– Я могу сам себе намазать, – отвечаю я. – Мы ведь никуда не опаздываем?

– Сколько тебе надо бутербродов?

– Не знаю. Пожалуй, три.

Отец смотрит на меня скептическим взглядом.

– Неужели тебе этого хватит? Ты ведь всегда так много ешь.

– Хватит, – отвечаю я.

– А сколько сделать для Лео? – спрашивает он.

– Не знаю.

– Где он, кстати?

– Спит.

– По-прежнему? И сколько этот парень еще будет спать?

– Он вчера довольно поздно лег, так что наверняка часов до восьми.

– Не пойдет, – говорит отец. – Мы ведь меньше чем через час должны выехать.

Я несколько раз моргаю, словно пытаясь окончательно проснуться.

– А мы не можем поехать чуть позже? – предлагаю я. – Чтобы он еще немного поспал.

– Я уже сказал, что не хочу выезжать слишком поздно. Я сейчас пойду гулять с собакой, а ты пока можешь разбудить сына.

Я наблюдаю за тем, как отец бредет по улице со своей любимой собакой. В отличие от нас с сестрой, он, похоже, всегда чувствовал себя в этом пригороде как дома. У нас же этого ощущения так и не возникло. Вероятно, потому что чисто шведское окружение напоминало нам о том, насколько наша семья, на самом деле, отличается от остальных. Разумеется, мы изо всех сил старались не выделяться. Особенно сестра, чье безудержное стремление отмечать христианские праздники выходило за рамки моего понимания. Ведь ей хотелось не просто праздновать Рождество, а непременно с елкой. Когда сестра каждый год в конце осени излагала это свое желание остальным членам семьи, нельзя сказать, чтобы оно находило живой отклик.

– Ни за что, – категорично заявлял отец.

– Ни в коем случае, – столь же категорично отказы вала мама.

Судя по всему, вопрос о рождественской елке был почему-то особенно щекотливым. Ведь, как уже говорилось, ортодоксальными евреями мы не были. Мы ели свинину, когда ее нам давали, красили яйца на Пасху и ходили в церковь по случаю окончания учебного года. Но елка явно знаменовала собой для родителей ту невидимую границу, дальше которой ассимиляция для них оказывалась невозможной. Впрочем, моя сестра, надо отдать ей должное, была не из тех, кто сдается после первой попытки.

– Ну пожалуйста, – продолжала канючить она. – Почему мне нельзя поставить елку? Ведь у всех осталь ных она будет.

– Мы евреи, – многозначительно возражал отец. – Мы елок не ставим.

– Ну совсем маленькую, – приставала сестра.

– Елка у нас в доме появится только через мой труп, – говорила мама.

– Она сможет стоять на балконе, – не унималась сестра.

– Даже речи быть не может, – не сдавалась мама. – Никаких елок. Это мое последнее слово.

Дискуссия обычно заканчивалась тем, что сестра выкрикивала что-нибудь злобное и хлопала дверью к себе в комнату с такой силой, что казалось, дверь сорвется с петель. Независимый сторонний наблюдатель мог бы сделать вывод, что переговоры тем самым окончены. Однако ничего подобного, ибо сразу после этого происходило следующее:

1. Любезный сосед (возможно, по просьбе моих родителей) срубал у себя на загородном участке маленькую елочку и дарил сестре.

2. Сестра ставила елочку у себя в комнате, наряжала ее на христианский манер и клала под нее свои подарки.

Оставалось только восхищаться сестрой. Но даже выиграв битву за Рождество, что она проделывала ежегодно, сестра не удовлетворялась достигнутым. Нет, теперь ей хотелось, чтобы мы еще водили хоровод вокруг елки.

– Через мой труп, – заявляла мама.

– Мы евреи, – говорил отец. – Мы не пляшем вокруг хвойных деревьев.

– Ну пожалуйста, – пыталась уговорить сестра. – Всего один разочек.

Но тут уж граница была непреодолимой. Да, мы не были верующими, не ходили в синагогу и не носили пейсов, но хоровод вокруг деревьев мы не водили. В результате все заканчивалось всегда одним и тем же печальным образом: моя любимая сестренка танцевала вокруг елки в полном одиночестве, круг за кругом, распевая песни о счастливом Рождестве.

* * *

Сейчас, чуть более тридцати лет спустя, я поднимаюсь в ту комнату, где происходила нескончаемая борьба за Рождество, и бужу сына. Он совершенно без сил, но после долгих препирательств умудряется спуститься по лестнице и добраться до кухни. Там стоит отец, вернувшийся после рекордно короткой прогулки, и поспешно сгружает приготовленные бутерброды на три тарелки.

– Сколько тебе дать, Лео? – спрашивает он. Сын пожимает плечами. Он, похоже, еще не до конца проснулся.

– Я положу три, – предлагает отец. – Лучше по есть как следует.

Лео берет бутерброд и начинает потихоньку грызть с угла.

– Что это с ним? – озабоченно спрашивает отец. – Он заболел?

– Он просто устал, – отвечаю я.

– Лео, ты болен? – беспокоится отец.

– Нет, – отвечает сын, зевая.

– Отлично, – говорит отец. – Тогда доедай бутерброды. Нам скоро пора ехать.

Пока мы сидим, насильно запихивая в себя завтрак, на кухню по пути на работу заглядывает мама. Отец, пользуясь случаем, сразу начинает ей жаловаться.

– Твои сын и внук плохо едят, – сообщает он.

– Правда? Тогда вам придется взять еду с собой, – говорит мама.

– Мы съели не меньше трех двойных бутербродов каждый, – возражаю я.

– Попытайтесь запихнуть в себя еще немного, – советует отец. – Неизвестно, когда удастся поесть в следующий раз.

На самом деле, это известно, поскольку в нашем роду тебя кормят почти все время. Если внимательно вслушиваться, то тренированное ухо способно даже уловить, когда и каким образом это будет происходить. Важно только научиться читать между строк. Вот несколько простых примеров:

И, конечно, еще часто повторяющаяся фраза: "Правда, немного пересолено?", на которую отец обычно отвечает высказыванием типа: "Да, вчера, пожалуй, было вкуснее", после чего мама обижается, поскольку правильный ответ, как всем известно: "Очень вкусно" (зачем, в свою очередь, следует еще один призыв есть больше).

Впрочем, эти коды касаются только родни с маминой стороны. Коды отца я, несмотря на попытки в течение почти сорока лет, до конца пока так и не сумел раскусить. Предпочитая не рисковать, я съедаю еще немного, после чего благодарю за королевский завтрак и даю честное слово, что я сыт, не болен и считаю, что лучше бутербродов в жизни не пробовал. Потом наступает время отъезда, мы прощаемся с мамой, идем и садимся в машину.

– Ну, поехали, – говорит отец. – В Польшу.

1

День рождения утки. Калле Анка – шведский вариант Дональда Дака. – Здесь и далее – прим. перев.

2

Meshuggah – чокнутый (идиш); Dummkopf – болван (нем.).