Читать книгу Ein Schloss im Meer - Gästebuch der Familie von Hütterott - Detlef Gaastra - Страница 9

Auswertung des Gästebuches

ОглавлениеZur Vervollständigung der Geschichte der Familie Hütterott greife ich hier auf den bisher nur teilweise bearbeiteten Archivbestand zurück. Bisher wurden ca. 800 Briefe und Dokumente erfasst und übertragen. Größten Teils handelt es sich dabei um den handschriftlichen deutschen Schriftverkehr. Leider sind nur wenige italienische Schriftstücke in Übersetzung vorhanden. Dabei wäre gerade dieser Teil in Bezug auf die Bevölkerung in Rovinj aufschlussreich.

Obwohl nur wenige Zeugnisse aus dieser Zeit vorliegen, beginne ich mit den Jahren, bevor die Inseln von Georg Hütterott erworben wurden. Die Kenntnis der Familiengeschichte der Hütterotts erleichtert das Verständnis zu dem Leben auf S. Andrea. Ebenfalls eingeflossen sind die Informationen aus den drei Fotoalben mit Bildern aus den Jahren 1893 bis 1913, die von Hanna vermutlich in den zwanziger Jahren zusammengestellt wurden. Die ältesten Unterlagen (beginnend mit dem Jahre 1822) sind im Original nicht im Archiv in Rovinj erhalten, sondern wurden mir von der Bremer Linie zur Verfügung gestellt.

1822

Bei dem ältesten Dokument handelt es sich um einen Brief, den Rosalie Küchler am 13. Juni 1822 aus Hannoversch Münden an ihre Tochter Rosalie Noll schrieb. Bei ihr handelt es sich um Georgs Urgroßmutter der mütterlichen Seite. Der Großvater war nach dem Tode seiner Frau Amalie mit deren Schwester Charlotte Küchler in zweiter Ehe verheiratet. Nach den Schwestern Küchler wurden vermutlich Georgs Schwestern Amalie und Carlotta benannt. Mit seinem Vetter Küchler gründete Georgs Vater in Triest ein Handelshaus. Georg verkaufte den eigenen Anteil nach dem Tode seines Vaters an seinen Vetter Küchler, was vermutlich zum Streit mit seinen Schwestern führte. Die Familie Küchler ist noch heute in Triest nachweisbar.

1843

Einziges Dokument aus diesem Jahr ist eine Abschrift aus dem Taufbuch der Gemeinde zu Kassel aus dem Jahre 1793, in dem die Taufe des Georg Hütterott, erster Sohn des Kauf- und Handelsmannes George Hütterott und seiner Frau Marie, geborener Schaumberg am 8. September 1793 bestätigt wird. Zu welchem Zweck diese amtlich beglaubigte Abschrift 1843 ausgefertigt wurde, ist nicht bekannt. Sie könnte anlässlich des fünfzigsten Geburtstages des Täuflings entstanden sein. sein. Bei dem Täufling handelt es sich um Georgs Großvater (1793-1865). In der ebenfalls vorliegenden, gedruckten Todesanzeige wird Georg Hütterott als „Junior“ aufgeführt.

1845

Für dieses Jahr liegt von der Universität in Göttingen ein Zeugnis in naturwissenschaftlichen Fächern (besonders Chemie) für einen „Georg Hütterott aus Cassel“ für die Semester 1843 bis 1845 vor. Leider lässt sich wegen des fehlenden Geburtsjahres nicht feststellen, um welchen Hütterott es sich handelte, da alle drei Brüder den Vornamen „Georg“ trugen. Mit größter Wahrscheinlichkeit war es der Vater von Georg Hütterott, Georg Carl Hütterott (1821-1889) Interessant ist der Hinweis, dass sich der Student nicht an verbotenen studentischen Verbindungen beteiligt hat. Die Familie Hütterott hat sich demnach wohl schon immer von der Politik zurückgehalten.

1854

Für fast ein Jahrzehnt fehlen Unterlagen. Erst für dieses Jahr liegt ein Brief von Betty Küchler, der Stiefmutter von Georgs Vater vor. Für die Familiengeschichte ist der Briefinhalt belanglos, außer vielleicht der Hinweis, dass anlässlich der Geburt der Tochter Amalie „Tante Hannchen“ (von der sich aus späterer Zeit noch Briefe erhalten haben) der Wöchnerin beigestanden hat.

1856/1857

Im Archiv befinden sich für diese beiden Jahre wieder zwei Briefe zum Geburtstag von Theodor Hütterott in Bremen (dem jüngsten Bruder von Georgs Vater). Auch sie enthalten keine für den Triester Zweig interessanten Informationen und sind nur aus Gründen der Vollständigkeit dem Archiv beigefügt.

1860

Aus diesem Jahr existiert ein Dokument, das Marie Keyl, die spätere Frau von Georg Hütterott betrifft. Es handelt sich um einen vom Bürgermeister ausgestellten Auszug aus dem Geburts- oder Taufregister in Bordeaux. Es lässt sich nicht klären, ob diese Kopie für die Eheschließung von Marie und Georg in Frankfurt oder zur amtlichen Vorlage in Triest erstellt wurde.

1862

Die ältesten Dokumente, Georg Hütterott betreffend, sind Briefe Georgs vom 11. Juli und ein undatierter dieses Jahres an seinen Vater. Georg war 10 Jahre alt und schreibt aus Triest. Da der Inhalt des Briefes belanglos ist, wurde er sicherlich nur aus Sentimentalität und Erinnerung an die Kinderzeit aufbewahrt.

1863

Aus diesem Jahr hat sich ein Brief erhalten, den Georg Seybel aus Stuttgart an Georg schreibt. Da der Verfasser Georg das „Du“ anbietet, ist davon auszugehen, dass noch keine enge Freundschaft bestand. Der erwähnte Bruder Otto ist mehrfach mit seiner Ehefrau und Tochter auf S. Andrea gewesen. Da der Brief in Stuttgart verfasst wurde, Otto von seinem Vater nach Wien gebracht wurde, aber von Weihnachtsferien bei den Großeltern in Berlin gesprochen wird, dürfte es sich nicht um eine Familie aus Triest handeln. Soweit bekannt lebte die Familie Seybel vorwiegend in Wien. Aufschlussreich ist die Frage nach der schulischen Situation, ob Georg bereits in die Schule in Triest geht. Demnach ist Georg bis zum 10. Lebensjahr von Hauslehrern unterrichtet worden und erst mit 11 Jahren in eine öffentliche Schule, vermutlich Gymnasium, eingeschult worden. Es gibt auch einen ersten Hinweis auf Georgs Hobby des Briefmarkensammelns. Ein „Onkel Julius“ aus Hamburg verspricht ihm die Zusendung Hamburger Briefmarken. Zu diesem Onkel scheint aber kein Verwandschaftsverhältnis bestanden zu haben, da ein Familienmitglied dieses Namens aus der Chronik nicht bekannt ist.

1864

Das interessanteste Dokument dieses Jahres ist ein Brief von Otto Seybel aus Wien. Darin wird ein Brief erwähnt, den seine Mutter an Georgs Schwester Carlotta schreibt, vermutlich zu deren zehnten Geburtstag. Im Auftrage des Vaters bedankt sich Otto Seybel für die freundliche Bewirtung der Eheleute Siemens aus Berlin, die eine Reise nach Triest und Venedig unternommen hatten. Vielleicht lässt sich klären, ob es sich dabei um den Industriepionier Werner von Siemens handelte, der zwei Jahre vorher die Dynamomaschine erfunden hatte.

Von Georgs Mutter Rosalie sind aus diesem Jahr zwei Briefe erhalten, die sie von einer Reise über Mailand, Zürich, Baden-Baden nach Frankfurt schreibt. In Kassel werden die Großeltern besucht. Außer der Reisebeschreibung erfahren wir, dass Eva (vermutlich die Köchin) einen schönen Hummer kaufen und an Gustav Schoeller nach Wien senden soll. Dabei könnte es sich bereits um die Familie Schoeller handeln, zu der später ein reger Kontakt besteht und der Hanna noch bis in die Zeit des 2. Weltkrieges verbunden war. Eine Verbindung über drei Generationen!

1865

Am 11. Dezember dieses Jahres verstarb nach einem langen Leiden Georgs Mutter. Die gedruckte Grabrede des Pfarrers Dr. E. Buschbeck hat sich in einem gedruckten Exemplar in der Königlichen Bibliothek Berlin erhalten.

Georg hat den Brief eines Freundes erhalten, der in einer Kadettenanstalt in Marburg ausgebildet wird. Georg scheint sich für diese Ausbildung zu interessieren, da sein Freund ihn ausführlich über den Lehrplan informiert. In den Briefen von 1863 erfahren wir, dass Georg Briefmarken sammelt und mit dem Briefpartner tauscht. In diesem Brief erfahren wir, dass er eine Pflanzensammlung anlegt. Dies scheint der früheste Hinweis auf seine späteren Aktivitäten zu sein. Nach seiner Weltreise verfasst er ein Büchlein über den Tee- und Baumwollanbau. In Triest fördert er intensiv die Fischzucht und die Fischereiwirtschaft. In Rovinj legt er den Naturpark mit fremdländischen Gewächsen an, einen kleinen botanischen Garten, der sicherlich auch eine Attraktion in der geplanten Ferienanlage werden sollte.

Der größte Teil der aus diesem Jahr vorhandenen Briefe stammt aus der Zeit eines Kuraufenthaltes Georgs mit seiner Mutter in Bad Gleichenberg (Steiermark). Seine Mutter scheint an einer ernsthaften Lungenerkrankung (Tbc?) zu leiden, an der sie vermutlich im darauf folgenden Jahr auch verstirbt. Aber auch Georg selber scheint eine medizinische Betreuung benötigt zu haben, wie einigen Briefpassagen zu entnehmen ist.

Aus den Beständen des Familienarchivs der Bremer Linie wurde die Kopie der Todesanzeige von Georgs Großvater in Kassel dem Rovinjer Archiv beigefügt. In der gedruckten Anzeige werden nach der Witwe Georgs Eltern und Georg mit dem Zusatz „junior“ aufgeführt. Nicht genannt werden Georgs Schwestern Amalie und Carlotta. Es hat den Anschein, dass Georg bereits für die Rolle des Familienoberhauptes vorgesehen ist, die ihm aber auf dem Familientag in Berlin (1899) von der Kasseler Linie (vermutlich wegen des Fehlens männlicher Nachkommen) streitig gemacht wird.

Es liegt auch ein „Liebesbrief“ von einer Ellen Jones vor, die sich für Haare von Georg bedankt und auch gerne von ihm am Abend nach Hause gebracht werden möchte. Der Brief ist mit dem Nachsatz versehen „Zeige Niemanden diesen Brief u. zerreiße ihn sobald Du es gelesen hast“. Das ist aber nicht geschehen. Von fremder Hand wurde 21/Dec. 65. auf dem Brief notiert. Vermutlich wurde dieser Brief als eine Erinnerung an seine „erste Liebe“ von Georg aufbewahrt.

1866

In diesem Jahr starb nach langem Leiden Georgs Mutter. Die von dem Pfarrer der Helvetischen Gemeinde gehaltene Grabrede wurde in gedruckter Form veröffentlicht. Aus diesem auch für die deutschösterreichische Beziehung schicksalhaften Jahr berichtet Graf Kielmansegg. Der Graf scheint ein Freund des Vaters gewesen zu sein (sich vielleicht auch nach dem Tode der Mutter besonders um Georg gekümmert zu haben). Die Situation scheint für die Familie Hütterott zwiespältig gewesen zu sein, da sie aus Deutschland stammt, aber in Österreich lebt. Georg möchte, dass die Italiener tüchtig „verhauen“ werden sollen, obwohl gleichzeitig die Niederlage der Österreicher in der Schlacht von Königgrätz bejammert wird. Die Familie scheint aber immer mehr der deutschen Seite zugeneigt gewesen zu sein. Selbst Hanna, die mit einem österreichischen Ministerialbeamten verheiratet war, begrüßte den Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Zu der Familie des Grafen Kielmansegg hat mindestens bis 1911 Kontakt bestanden, da in den Alben Fotos von einem Besuch in der Villa Kielmansegg in Hohe Warte vorhanden sind.

1867

Am 3. November schreiben die beiden jüngeren Schwestern Amalia und Carlotta einen Brief an ihren Bruder. Georg hat sich in dieser Zeit in Braunschweig aufgehalten, wo er das „Günthersche Institut“ besuchte. Es hat den Anschein, dass es sich um ein „Pflichtschreiben“ an den Bruder handelte, denn die Briefe sind mit wenig Anteilnahme geschrieben. Sie enthalten auch keine Neuigkeiten, die für den abwesenden Bruder von besonderem Interesse gewesen wären. Vermutlich wurden sie von der Familie als ein Relikt aus der Jugendzeit des Vaters aufbewahrt. Amalie redet den Bruder mit „Süßes Görgchen“ an, eine Verniedlichung von Georg, während Carlotta ihn „Lieber Schneck“ tituliert, vermutlich ein kindlicher Spitzname. Über das Verhältnis Georgs zu seinen beiden Schwestern habe ich nichts in Erfahrung bringen können. Es scheint aber nicht ganz spannungsfrei gewesen zu sein.

Es scheint angebracht, hier einen Exkurs über die Schule in Braunschweig einzufügen, da sie eine Sonderstellung in der deutschen Schullandschaft einnahm.

Das 19. Jahrhundert kann als ein „Jahrhundert der Schulen“ bezeichnet werden, mit einer Abkehr von der alten „Lateinschule“ zur „neuhumanistischen Bildung“ mit besonderer Ausrichtung auf Mathematik und Fremdsprachen. Ziel war ein erreichbarer Abschluss, ähnlich der „mittleren Reife“ für etwa 16-jährige bis zur Hochschulreife.

Hermann Günther, Sohn eines Landpfarrers, der Gründer des „Instituts“ war schon als Schüler und Theologiestudent Anhänger der Revolutionspartei und floh 1833 vor den „Demagogen Verfolgungen“ in die Schweiz. Dort lernte er als Lehrer ein Schulwesen kennen, das in Europa einzigartig war und zum Pilgerziel vieler Pädagogen wurde. Seine politische Vergangenheit belegte ihn noch nach seiner Rückkehr nach Deutschland 1849 praktisch mit einem „Berufsverbot“. Ausgeschlossen von einer Anstellung im öffentlichen Schulwesen blieb ihm nur die Stellung als Privatlehrer. Seine schnell anwachsende Familie, er hatte inzwischen 6 Kinder, veranlasste ihn eine Privatschule zu gründen da die Bezahlung als Privatlehrer kein ausreichendes Einkommen ermöglichte.

In den Gymnasien waren in den ersten Schuljahren 20 von 35 Unterrichtsstunden dem Erlernen alter Sprachen (Latein und Griechisch) gewidmet. Von den Römern und Athenern sollten die Schüler „Bürgertugenden“ erlernen. Mathematik und Naturwissenschaften wurden vernachlässigt.

Hermann Günther gründete bereits in seiner Schulzeit in Wolfenbüttel die Turngemeinde, die nach den Regeln des Turnvaters Jahn die Körperertüchtigung, Freiheit und Gleichheit fördern sollte. Zu dieser Zeit wurden die Turnvereine in Preußen verboten, weil „das Turnen dem Körper mehr schade als nütze, und weil es ein wildes und aufrührerisches Geschlecht ausbilde“. 1830 begann Günter in Göttingen das Theologiestudium, in einer Zeit politischer Spannungen und Aufruhr. 1830 wurden die Bourbonen in Frankreich endgültig vom Thron vertrieben, 1831 wurde das konstitutionelle Königreich Belgien nach einem Aufstand in den südlichen Niederlanden errichte. Auch fing 1830 der große Freiheitskampf der Polen gegen den russischen Zaren an, der in ganz Europa mit lebhafter Anteilnahme verfolgt wurde. In seinem Heimatland Braunschweig wurde der regierende Herzog gestürzt. Ihm folgte der praktisch vom Volk gewählte Herzog Wilhelm, der mit seinen Untertanen eine für die damalige Zeit sehr liberale Verfassung vereinbarte. Auch Aufstände in Sachsen und Kurhessen führten in diesen Ländern 1830 zu Verfassungen. Eine nationale Revolution in Mittelitalien wurde in diesem Jahr von österreichischen Truppen niedergeschlagen. Politische Schwierigkeiten als Burschenschaftler und Anhänger des Turnvaters Jahn ließen Günther nach 2 Semestern an die Universität Jena wechseln, der Geburtsstätte der Burschenschaften. Weitere Stationen seines Theologiestudiums waren die Universitäten von Marburg und Heidelberg. An all diesen Universitäten war er Mitglied von Burschenschaften. Gegen ihn eingeleitete Untersuchungen veranlassten Günther 1833 in die Schweiz zu flüchten und dort um Asyl nachzusuchen, damals das beliebteste Asylland Europas. Er nahm das Theologiestudium zwar wieder auf, zweifelte aber, ob der Beruf des Pfarrers wohl der richtige für ihn sei. In der Züricher Universität traf er auf ein viel weiter gestecktes Studium als an den deutschen Universitäten. Er entschloss sich, sich der Pädagogik zuzuwenden. Nach Beendigung der Ausbildung fand er auch eine Anstellung als Lehrer.

1849 kehrte Günter nach Braunschweig zurück, um dort Lehrer zu werden, mit dem Wunsch, an der Verbesserung des bürgerlichen Bildungswesens mitzuarbeiten. Noch im Jahre seiner Rückkehr legte er das Examen als Gymnasiallehrer ab. Er erhielt wegen seiner politischen Vergangenheit aber nur eine befristete Anstellung, die Beförderungen ausschloss. Fast 10 Jahre dauerte dieser Lebensabschnitt als Gymnasiallehrer. 1861 promovierte er, was ihm aber keine finanziellen Vorteile brachte, derer er wegen seiner großen Familie so dringend bedurft hätte. Da er keine Verbesserung seiner wirtschaftlichen Lage sah, beschloss er die Gründung einer eigenen Schule.

Anfang des Jahres 1861 veröffentlichte Hermann Günther in den „Braunschweigischen Anzeigen“ seinen „Prospect seiner privaten Lehranstalt“, die zu Ostern eröffnet werden sollte. Als Lehrplan wurden aufgeführt: Deutsch, englische und französische Sprache, Rechnen, Mathematik, Physik, Naturgeschichte, Geographie, Geschichte, Buchführung, Kalligraphie, Hand- und Planzeichen. Die Besonderheit dieses Lehrangebotes war nicht nur die Vielfalt der Unterrichtsfächer, sondern die Möglichkeit für die Schüler, die Fächer nach Neigung frei zu wählen.

Es ist zwar nicht bekannt, für welche Fächer Georg sich entschieden hat, jedenfalls hatte er die Möglichkeit, eine Bildung zu erlangen, die weit über das seinerzeit Übliche hinausging. Heute würden wir sagen, dass er eine „internationale Managerschule“ besuchte. Die Wahl dieser außergewöhnlichen Schule zeigt die Weitsicht des Vaters, seinem Sohn das zu geben, was für die Weiterführung des väterlichen Geschäftes und dessen Ausbau zu einem internationalen Handelshaus, wie es derer einige in Triest gab, erforderlich war. An die Schulzeit in Braunschweig schloss sich eine kaufmännische Lehre in Antwerpen an, der sich dann bei einem kurzen Aufenthalt in Triest, bei dem er das Gelernte im väterlichen Geschäft in die Praxis umsetzen konnte, eine Weltreise anschloss. Als Georg 1876 endgültig nach Triest zurückkehrte, kann in ihm ein außergewöhnlich umfangreich ausgebildeter Kaufmann gesehen werden. Es zeigt sich dann aber, dass ihm das Geschäft des Vaters zu eng ist und er größere Aufgaben anstrebte, was er letztendlich nach dem Tode des Vaters auch tat, indem er das väterliche Handelshaus an seine Vettern Küchler verkaufte und in die Direktion des Stabilimento Tecnico eintrat, des damals größten Unternehmens in Triest, und es dort bis zum Vorsitzenden des Direktoriums brachte. Wie erfolgreich er letztendlich war, ist nicht bekannt. Dazu müsste die Geschichte der Werft unter der Leitung von Georg von Hütterott untersucht werden.

Es liegen mehrere Briefe von Freunden vor, bei denen sich leider nicht feststellen lässt, wohin sie an Georg adressiert wurden. Der Freundeskreis scheint sich zu diesem Zeitpunkt aufgelöst zu haben, denn die Verfasser schreiben aus verschiedenen Orten. Die wohl gleichaltrigen Freunde besuchten genau wie er auswärtige Schulen, wobei nicht geklärt ist, ob es sich dabei um eine Modeerscheinung handelte, oder ob das weiterführende Bildungsangebot in Triest so schlecht war, dass externen Schulen der Vorzug gegeben wurde Eine Möglichkeit wäre auch, dass er als Protestant vom katholischen Bildungsangebot in der der Stadt ausgeschlossen war und darum wie auch seine nichtkatholischen Freunde im Ausland seine Ausbildung fortsetzte. Im Januar hat Georg noch die „Realclasse“ in Triest besucht. Im September schreibt ihm seine Tante Amalie Coester aus Frankfurt, dass er sich melden soll, wenn er in Braunschweig eingetroffen ist. Aus den Briefen erfahren wir aber einiges über Georgs Beschäftigungen. So scheint er in einem Ruderclub gewesen zu sein, hat Käfer gesammelt und Cello gespielt. Das Musizieren scheint er später aber gänzlich eingestellt zu haben, denn es liegen keine Mitteilungen über ein musikalisches Interesse vor.

1872

Im März dieses Jahres schreibt ein „getreuer Johann“ an Georg. Leider lässt sich aus dem Brieftext aber nicht ersehen, wo sich Georg aufhielt. Der Familienchronik können wir entnehmen, dass Georg 1869 von seinem Vater zur weiteren Ausbildung zu einem Geschäftsfreund namens Schmidt nach Antwerpen geschickt wird. Von dort beobachtet er den deutsch-französischen Krieg. Wer sich hinter dem Namen „Johann“ verbirgt, kann nicht festgestellt werden. Dem Inhalt des Briefes nach muss es sich um einen Verwandten handeln, vielleicht einen Küchler, der Partner seines Vaters war und dessen Söhnen er das väterliche Geschäft überträgt. Jedenfalls erhält Georg genaue Anweisungen, wie er seine Rückreise nach Triest zu gestalten hat und welche Familienmitglieder er besuchen soll. Auch bekommt er Adressen, wo er sich Geld für die Weiterfahrt leihen kann. Zu einer Zeit, als die Kreditkarte das Reisen noch nicht vereinfachte, war das eine sehr wichtige Information. Es zeigt aber auch die Strukturen innerhalb der Familie. Hilfe wurde geboten und es gab Möglichkeiten der Verrechnung. Erinnern wir uns, dass es zu dieser Zeit in Deutschland noch keine einheitliche Währung gab. Diese Rückreise wird aber auch zur Festigung bestehender Geschäftsverbindungen genutzt. So soll Georg Herrn Eichhoff in Essen besuchen, der Direktor bei Krupp ist. Vielleicht wurde bei dieser Gelegenheit die Verbindung zu Arthur Krupp geknüpft, dem Leiter der österreichischen Kruppniederlassungen. Am 1. Februar erhält er durch Vermittlung einer Frau E. Königs eine Einladung zum Ball bei den „Eheleuten Lynen“. Da Begleitschreiben ist von Frau Königs mit dem Zusatz „geb. Günther“ versehen. Es könnte sich somit um eine Tochter seines Schuldirektors handeln, womit auch belegt wäre, dass die Ausbildung in Braunschweig auch Türen im Ausland öffnete.

Von den nachfolgenden Jahren sind bisher noch keine Dokumente aufgefunden worden. Besonders Unterlagen über die Weltreise Georg Hütterotts würden sicherlich eine Menge Informationen zu seinem späteren Lebensweg und seiner beruflichen Entwicklung geben.

1879/1880

Aus diesem Jahr liegen uns die ältesten Dokumente des Ehepaares Marie und Georg Hütterott vor, nämlich zwei Rechnungen, die die Ausstattung des jungen Hausstandes betreffen. Das Ehepaar heiratete im September 1879 in Frankfurt/M. Am 20. November dieses Jahres wurde von der Hof- und Kunsttischlerei Alexander Albert in Wien eine Rechnung über die Lieferung eines Speisezimmers, das u.a. aus einem Tisch, ausziehbar für 18 Personen und 12 Speisesesseln bestand, ausgestellt. Die Firma Anton Fix aus Wien stellte im Januar 1880 eine Rechnung für die Lieferung des Schlafzimmers, Ergänzungen zum Speisezimmer, Wohnzimmer, Salon und Fremdenzimmer aus. Wie aus der Familienchronik bekannt ist, bezog das junge Paar kein eigenes Haus in Triest, sondern zog zum verwitweten Vater in die „Villa Adele“. Es ist erstaunlich, dass die neuen Möbel in Wien gekauft werden, und nicht in Triest, obwohl die Stadt zu dieser Zeit schon zu den größten und vornehmsten Städten der Donaumonarchie gehörte und sicherlich auch über entsprechende Handwerksbetriebe verfügte.

Marie von Hütterott hat diese Rechnungen wahrscheinlich aus Sentimentalität aufgehoben.

Das bedeutendste Ereignis für die Familie Hütterott war sicherlich die Ernennung Georgs zum ersten (und auch jüngsten) Konsul Japans in Europa. Auf seiner Weltreise hatte er sich auch längere Zeit in Japan aufgehalten und dort in Kontakt zu Wirtschafts- und Regierungskreisen gestanden. Georgs Vater war in Triest Konsul von Peru.

1882

Für dieses Jahr liegt ein von Hanna kopierter Brief ihres Großvaters Albert Keyl vor. Er hat Tochter und Schwiegersohn in Triest besucht und das neue Heim (gemeint sind wohl die Wohnräume des Ehepaares in der „Villa Adele“) inspiziert und nach der Enkeltochter Hanna gesehen. Auf der Rückreise über Wien (nicht ungewöhnlich, denn es gab eine direkte und sehr bequeme Eisenbahnverbindung Triest-Wien) besucht er Baron von Sigmundt und Otto und Paul Seybel. Diese Namen tauchen später auch im Gästebuch auf. Seybels scheinen Freunde gewesen zu sein, während Georgs Schwester Amalie mit Eduard von Sigmundt verheiratet war. Da Eduard als Kaufmann in Triest genannt wird, könnte der im Brief erwähnte Baron Sigmundt dessen Vater sein. Auch Vater Keyl scheint auf die Verbindungen der Hütterotts in Triest zurückgegriffen zu haben. Da er ein international tätiger Kaufmann war, sah er in solchen Verbindungen sicherlich auch geschäftliche Vorteile.

Hochzeit Georgs Schwester Amalia mit Edmund von Sigmundt

1885

Ein größeres Konvolut an Briefen liegt für dieses Jahr vor, die Monate Januar bis September umfassend. Von den drei fehlenden Jahren verbrachte das Ehepaar zwei Jahre auf einer Fernostreise. Aus Gesundheitsgründen hatte ein Schweizer Spezialist Georg eine längere Reise in südlichere Gefilde empfohlen. Ich bezweifele den medizinischen Sinn dieser Reise, sondern vermute eher, dass Georg einen Grund suchte, noch einmal eine große Reise nach China und Japan zu unternehmen, Länder, die schon bei der Weltreise sein besonderes Interesse fanden.

Er konnte sicher sein, dass der Vater für den Fortgang der Geschäfte sorgen würde, die er später immer noch übernehmen könnte. Es verwundert allerdings, dass die Eltern ihre erst zwei Jahre alte Tochter in der Obhut des Großvaters zurücklassen. Sicherlich war der Großvater im Umgang mit Kindern nicht ungeübt, hatte er doch seine Frau verloren, als Georg erst 12 Jahre und die jüngste Tochter 7 Jahre alt waren.

Einige Korrespondenz stammt von Freunden, die auf der Reise in Japan und Hong Kong gewonnen wurden. Diese Briefe sind sowohl in Deutsch wie auch in Englisch verfasst. Die Bekanntschaften haben sich demnach nicht nur auf die Deutsche Kolonie beschränkt. Mit Ausnahme von Curt Netto wurden diese Kontakte aber nicht über einen längeren Zeitraum fortgesetzt. Diese Briefe sind aber informativ, was das Leben der Deutschen im Fernen Osten betrifft.

Den Briefen der Familienangehörigen ist zu entnehmen, dass besonders Marie wohl einen sehr intensiven Briefwechsel geführt hat. Neben viel Familienklatsch erfahren wir aber auch, dass Hanna bereits 1885 von ihrer Mutter Klavierunterricht erteilt bekam. Besonderes musisches Interesse scheint dabei aber wohl nicht geweckt worden zu sein, denn spätere Beschäftigung mit Musik lässt sich den Briefen nicht entnehmen. Die Großmutter in Frankfurt, wie auch die dort wohnenden Carlotta und Clara berichten ausführlich über Opern- und Konzertbesuche. Bei einigen Briefen handelt es sich auch um Glückwünsche zu Maries Geburtstag. Auffallend ist, dass sehr viele Briefe zu den Geburtstagen Marie Hütterotts am 5. Juni erhalten geblieben sind. In diesem Jahr ist das Hauptthema natürlich die Rückkehr nach Triest und die gemeinsame Feier mit der inzwischen fünfjährigen Hanna. Aus dem Mai dieses Jahres liegt auch der erste Brief von Elsie Metzler, der späteren Frau von Wendland vor, die die interessantesten Briefe schreibt und eine sehr genaue Beobachterin der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in Europa ist. Leider haben sich von ihr nur wenige Schreiben erhalten. 1895 heiratet auch die Schwester Emma, von der sich im Archiv eine große Zahl von Briefen erhalten hat.

1886

Die ersten Briefe dieses Jahres stammen aus Hong Kong von verschiedenen Absendern. Aber alle bedanken sich für Weihnachtsgeschenke. Demnach haben Hütterotts ihre Freunde dort mit ausgefallenen Gaben bedacht. Nur in einem Brief wird das Geschenk erwähnt, nämlich ein Kissen für das Sofa. Die anderen Beschenkten hüllen sich in Schweigen. Diese Dankesbriefe bieten dann für die Verfasser die Gelegenheit, über das Leben in der Kronkolonie zu berichten. Wir erhalten dadurch einen Einblick, womit sich die deutsche Kolonie beschäftigte und die Zeit vertrieb. Der letzte Brief aus dem Fernen Osten datiert aus dem Oktober 1886. Die Kontakte scheinen eingeschlafen zu sein. Es besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass viele Briefe aus dieser Zeit zu den Verlusten zählen. Jedenfalls ist keiner der Briefpartner im Gästebuch vermerkt. Im Januar 1888 meldet sich ein Herr Schönberger noch einmal, allerdings aus Wien, um den Hütterotts seine Rückkehr nach Europa mitzuteilen.

Die Briefe der Familienmitglieder, hauptsächlich von der Mutter in Frankfurt, sowie den Schwestern Emma und Clara, befassen sich mit den häuslichen Problemen, dem Nachwuchs, Krankheiten und dem Ärger mit dem Personal. Clara lebte in Frankfurt, wo ihr Mann Teilhaber des Bankhauses Metzler & Cie. war. Emma war mit ihrem Mann nach Trieb bei Lichtenfels in Oberfranken gezogen, wo vom ihm das Gut „Berghof“ bewirtschaftet wurde. Walter Benecke, der Schwager, hatte Landwirtschaft studiert und übernahm dieses Gut von seinem Vater, einem in England tätigen Kaufmann, der es schon Jahre vorher erworben hatte. In den Briefen der Mutter wurde dieses Anwesen immer als „Schloss“ bezeichnet, eine vielleicht nicht ganz zutreffende Bezeichnung, wenn mit Schloss der Sitz eines Herrschers gemeint ist. Es handelte sich aber um ein sehr stattliches Gebäude, das auch über entsprechende Gesellschaftsräume verfügte. Louise Keyl war jedenfalls sehr beeindruckt und verhehlt in den Briefen auch nicht ihren Stolz über diesen Besitz ihrer jüngsten Tochter. Vielleicht war Berghof ein Ansporn für Georg Hütterott, sich mit dem Erwerb von Obersontheim und S. Andrea ein entsprechendes Ansehen in der Familie zu erkaufen. Die Nobilitierung des Triester Familienzweiges scheint die engeren Familienmitglieder aber nicht besonders beeindruckt zu haben. Immer wieder wird auf Georgs Gesundheit Bezug genommen, der sich wohl ein chronisches Lungenleiden zugezogen hat. In den Wintermonaten war er vermutlich längere Zeit an das Haus gefesselt. Da Triest mit seiner Buchtlage und den umgebenden Bergen, die das feuchte Klima regelrecht speichern, für eine Erkrankung der Atemwege ein ungünstiger Platz ist, könnte der Kauf der Cissa-Inseln und die Pläne des Baues einer mondänen Ferienanlage mit den gesundheitlichen Problemen in Verbindung stehen.

Mit den Briefen scheinen auch immer Fotos der Kinder ausgetauscht worden zu sein, denn immer wieder wird darauf Bezug genommen. Alle vier (Marie und ihre beiden Schwestern Clara und Emma, sowie auch Georgs in Frankfurt lebende Schwester Carlotta) hatten inzwischen Kinder in annähernd gleichem Alter. Dadurch nehmen die Berichte über das Gedeihen der Sprösslinge, wie auch die Widrigkeiten des Zahnens und der üblichen Kinderkrankheiten einen breiten Raum ein. Unter den Geburtstagsgrüßen für Marie befindet sich auch einer von Röschen Hütterott. Bei ihr handelt es sich um eine Cousine Georgs, die mit ihren Eltern in Kassel lebt. Marie hat demnach auch Kontakte zu der übrigen Familie ihres Mannes gehalten. Aus späteren Jahren sind keine Briefe mehr vorhanden. Entweder handelt es sich wieder um Kriegsverluste, oder die Verbindungen wurden abgebrochen. Ich vermute Letzteres.

Besonders interessant sind die Briefe, die über die Hochzeit Elsie Metzlers berichten. Sie zeigen uns heute, wie die Frankfurter Gesellschaft zu dieser Zeit lebte und ihre Feste feierte. Marie konnte an diesem Fest nicht teilnehmen, was von der Braut sehr bedauert wurde. Leider können wir nicht feststellen, was diesmal einer Reise nach Frankfurt im Wege stand, da häufiger Besuche bei der Familie in Deutschland unternommen wurden.

In diesem Jahr ist auch Curt Netto nach Deutschland zurückgekehrt und meldet sich von nun an regelmäßig mit Briefen aus den verschiedensten Orten. Er scheint einer der langjährigen Freunde zu sein und besucht S. Andrea jedes Jahr bis 1907, zwei Jahre vor seinem Tode.

1887

Aus diesem Jahr liegen 25 Briefe vor. Nach dem Aufenthalt in Japan hat sich die Familie Hütterott wieder in Triest eingelebt. Der Kontakt (mit Ausnahme von Curt Netto und Richard Schönberger) zu den Freunden aus der Zeit des Fernostaufenthaltes scheint abgebrochen zu sein. Bei den vorhandenen Briefen handelt es sich um Nachrichten der Familie, die aber wenige Informationen über das Leben der Hütterotts in Triest verraten. In Bezug auf das Gästebuch ist ein Brief von Röschen Hütterott aus Bremen interessant. Sie besucht, vermutlich in Verbindung mit der Familie Vietor, Bekannte, Freunde oder vielleicht auch entfernte Familienmitglieder in England. Dabei wird von ihr auch Capt. Drury und seine Frau erwähnt. Der Captain wird später Admiral der britischen Mittelmeerflotte und besucht S. Andrea zusammen mit seiner Frau 1908. Es handelte sich bei diesem Besuch nicht um einen Zufall, sondern es war die Fortsetzung einer bereits über zwanzig Jahre vorher begonnenen Verbindung. Vielleicht war auch Hanna bei ihrem Aufenthalt in Bedford bei Drurys zu Gast gewesen.

Hervorzuheben ist ein in Englisch verfasster Brief. Vermutlich wurde er von der Tochter des Tiermalers Friedrich Wilhelm Keyl (1823 Kassel – 1871 London) an Marie geschrieben. Sie ist eine Cousine. Die beiden Frauen haben einander vielleicht bei dem Aufenthalt in London persönlich kennen gelernt. Die Familie Keyl war von Bordeaux nach London gezogen, vielleicht auf Vermittlung des genannten Tiermalers. Das Bürgerregister von Frankfurt vermerkt für Keyls „zugezogen aus London“. Spätere Treffen der beiden Cousinen sind nicht belegt. Auch scheint Hanna sie bei ihrem Aufenthalt in Bedford (1899) nicht besucht zu haben, da sonst sicherlich Fotos in den Alben vorhanden wären.

1888

Auch aus dem so genannten „Dreikaiserjahr“ haben sich viele Briefe erhalten, wobei der größte Teil auf die Korrespondenz mit der Familie entfällt. Der erste Brief stammt vom 6. Januar, und der letzte wurde am 29. Dezember geschrieben. Georgs Cousine „Röschen“ aus Bremen bedankt sich bei Marie für eine Geschenksendung von Wild, das sie mit weiteren Familienmitgliedern gegessen hat. Georg Hütterott sen. hat demnach seinen Bruder zu Weihnachten bedacht. Leider lässt sich nicht klären, ob es sich um erlegte Tiere aus der eigenen Jagd, oder um in Bremen gekauftes Wild handelte. Marie von Schwerzenbach schreibt einen Brief aus Algier, wo sie mit ihrem Mann die Wintermonate verbracht hat. Sie erwähnt dabei, dass Georg und ihr Mann so gute Korrespondenten seien und sie darum nicht so viel schreiben müsste. Das ist insofern erstaunlich, da sich im Archiv keine Briefe von Georg, oder ganz wenige an Georg erhalten haben. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Ehepaare ihren Schriftverkehr trennten und die Briefe des Hausherrn nicht mit nach S. Andrea genommen wurden. Durch die Bilder von der „Villa Adele“ wissen wir, dass Marie dort über ein „Schreibzimmer“ verfügte. Georg könnte seinen Schriftverkehr in seinem Büro abgewickelt haben. Dafür spricht z.B., dass die Samariterstiftung in Stuttgart einen mit Schreibmaschine geschriebenen Brief anlässlich der Verleihung des „Olga-Ordens“ erhalten hat. Vielleicht war, wie bei vielen, auch bei Georg Tradition, am Jahresende die Korrespondenz noch einmal zu sichten und dann zu vernichten. Das würde das Fehlen erklären.

Die Briefe scheinen innerhalb der Familie rege ausgetauscht worden zu sein, denn die Mutter Keyl, Emma, Clara, Carlotta und die Großmutter Hoffmann (die Mutter von Louise Keyl) nehmen regelmäßig Bezug auf die Schreiben aus Triest an die anderen Familienmitglieder.

Zwei Briefe haben sich erhalten, die in Italienisch verfasst und an Georgs Vater gerichtet sind. Inhaltlich geht es um sein Ausscheiden aus der Parlamentsarbeit. Demnach war auch er, wie später sein Sohn politisch im Wiener Parlament tätig und vertrat dort die Provinz Triest. Georg scheint einige dieser Ämter „geerbt“ zu haben. Sicherlich hat Georg Hütterott sen. viele Türen für seinen Sohn geöffnet.

Clara erwähnt in ihrem Brief vom 9. Juni 1888 eine kleine Bootsfahrt, die Hütterotts mit ihrem Segelboot unternommen haben. Dabei dürfte es sich um den Kutter „Nippone“ handeln, den Georg nach seiner Rückkehr aus Japan erworben hatte (daher sicherlich auch der Name). Marie berichtet nie über Reisen mit dem eigenen Boot. Im Gästebuch wird später die „Suzume“ erwähnt, meistens mit An- und Abreise von der Insel. Der Name „Suzume“ ist japanisch und bedeutet „Spatz“. Georg scheint seinen Booten immer japanische Namen gegeben zu haben, womit er vielleicht seine Bedeutung als Konsul dieses Landes unterstreichen wollte. Überhaupt wird selten von Reisen berichtet. Durch die zwei aufgetauchten Fotoalben sind wir aber über eine rege Reisetätigkeit in den Jahren von 1893 bis 1914 unterrichtet.

Im Privatbereich erfahren wir, dass Hanna keine öffentliche Schule besucht, sondern von ihrer Mutter privat unterrichtet wird. Sicherlich hätten Hütterotts sich einen Hauslehrer leisten können. Es hat aber den Anschein, dass Hanna nicht besonders „helle“ war. Auffallend ist, dass das Thema „Ausbildung“ in den Briefen vermieden wird. Wenn Hanna Erwähnung findet, dann meistens wegen ihres netten Aussehens, wie sie wieder gewachsen ist und dass sie vortrefflich mit ihren Vettern spielen könnte. In einem Brief vom 22. Dezember dieses Jahres erwähnt Emma Benecke, eine Schwester von Marie Hütterott, die Erkrankung des Vaters von Georg, der vier Wochen später verstarb.

Ronald Keyl, der später die Weinhandlung von Maries Vater in Bordeaux übernahm, besuchte das Ehepaar Hütterott in Triest. Es scheint sich aber keine engere Beziehung gebildet zu haben, denn spätere Kontakte sind nicht bekannt. Das ist erstaunlich, denn der Vetter hat die Mutter, Luise Keyl, regelmäßig in Frankfurt besucht und auch Emma Benecke auf Berghof. Es hat den Anschein, dass familiäre Kontakte nicht gepflegt wurden. Vielleicht weil Teile der Familie nicht als nicht mehr „ebenbürtig“ angesehen wurden

1889

Für dieses Jahr liegen nur fünf Briefe vor. Den interessantesten hat Curt Netto aus London geschrieben. Dort hatte er sich schon im Vorjahr, aus Essen kommend, wo er Kontakt zur Firma Krupp aufgenommen hatte, niedergelassen, um eine Unternehmung im Bereich der Aluminiumherstellung oder -veredlung zu gründen. Aus dem Bestand des Bremer Archivs wurde die gedruckte Trauerrede auf Carl Hütterott, vom evangelischen Pfarrer in Triest am 26. Januar am Sarge des Verstorben gehalten, dem Bestand in Rovinj beigefügt. Aus dem Inhalt können wir einige Informationen über den Lebensweg und Charakter des Verstorbenen erfahren. Da es sich aber um eine Trauerrede handelt, ist eine gewisse Skepsis angebracht. Interessant ist, dass diese Trauerrede vom Österr.-ungar. Lloyd herausgegeben und auch in dessen Druckerei hergestellt wurde. Damit ist belegt, dass bereits der Vater von Georg starke Verbindungen zur Seefahrt in der Adria hatte und diese nicht erst durch seinen Sohn aufgenommen wurden. Die Verbindung zum Freiherrn von Lutteroth, einem der Gründer des Lloyd, stammte sicherlich von Carl Hütterott. Der Tod des Vaters hat Georgs Leben einschneidend verändert. Er behält zwar das Haus in Triest bei, die „Villa Adele“, trennt sich aber vom Handelsgeschäft seines Vaters und überträgt es an seinen Vetter Küchler, um sich vorwiegend seiner Tätigkeit im Stabilimento Tecnico zuzuwenden. In der Phase dieser Neuorientierung scheint es auch zum Zerwürfnis mit seinen Schwestern gekommen zu sein. Nicht auszuschließen ist eine Auseinandersetzung um das Erbe.

1890

Aus diesem Jahr hat sich nur eine Unterlage erhalten. Dabei handelt es sich um einen Brief vom 10. August, verfasst von Alfred Escher, dem Verkäufer der Inseln. Es handelt sich um ein sehr kurzes und distanziertes Schreiben, in dem es um die Räumung von Produktionsanlagen geht. Im August hatte Georg die „Cissa-Inseln“ von Escher erworben und vermutlich sofort mit der Wiederherstellung der Klosteranlage begonnen. Wie weit er in den Baubestand eingegriffen hat, ist nicht bekannt. Die Struktur der Klosteranlage ist in der Anordnung der Gebäude noch zu erkennen. Die Veränderungen im Inneren sind nicht nachvollziehbar.

1891

Ab jetzt wird das Gästebuch von S. Andrea der „Rote Faden“ sein, die Unterlagen des Hütterott-Archivs werden erklärend hinzugezogen.

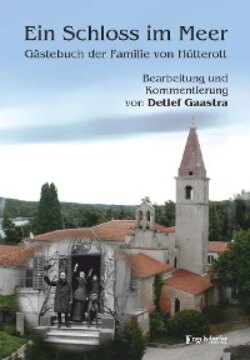

Der Titel -„CISSA INSEL“- in verblasster Goldprägung auf dem Buchdeckel, von Arabesken umgeben, ist irreführend und auch ungebräuchlich, denn es handelt sich nicht um eine Insel, sondern um eine Inselgruppe, die zum Archipel von Rovinj gehört. Eine dieser Inseln ist „Sankt Andrea“, die ihren Namen von einem Benediktiner-Kloster erhielt, welches dort seit dem 9. Jahrhundert bestanden hat. „Cissa“ war der Name einer sagenhaften Stadt des Altertums, die vom Meer verschlungen wurde und deren Hügel nun als Inseln aus dem Wasser herausragen. Angeblich sollten auf dem Meeresgrunde noch die Überreste der Stadt zu erkennen sein. 1890, also im Jahre des Erwerbs durch Hütterott, stieg im Auftrage der Marine der „Staatstaucher“ in die Tiefe hinab und berichtete von Mauerresten. Leider behinderte ihn seine altmodische Ausrüstung an großflächigen Erkundungen und daran, in größere Tiefen hinab zu steigen. Dieser „amtliche“ Bericht führte sicherlich zu der Beschriftung des Buches.

Im Juli 1955 wurde unter Leitung eines Zagreber Instituts erneut eine Untersuchung durch inzwischen besser ausgestattete Taucher durchgeführt. Das Ergebnis lautete: „Es gibt in diesem Gebiet auf dem Meeresboden beeindruckende Felsformationen, aber keine Spuren von durch Menschen errichtete Bauwerke“. Eindeutig handelt es sich bei „Cissa“ um die adriatische Version der Atlantislegende.

Dass dieser Name den Umschlag des Gästebuches ziert, ist vermutlich eine literarische Rangerhöhung. Hütterotts verwenden diesen Namen im Gästebuch nie, sondern schreiben immer nur von „S.Andrea“. Unter dieser Bezeichnung ist die Insel auch auf den österreichischen Seekarten des vorigen Jahrhunderts eingezeichnet. Über der Eingangstür des Schlosses befindet sich in einer Bleiverglasung die Bezeichnung „S. Andrea di Rovigno“ in Verbindung mit einem reifen Granatapfel, unter anderem eines der Wappenbilder von Rovinj. Der Granatapfel ist aber auch in der christlichen Ikonographie von großer Bedeutung. Als Schmuck der Priester des Alten Testaments könnte er auch auf S. Andrea Verwendung gefunden haben.

Aus 1891 haben sich diverse Schreiben der Firma „Kärntner Holzindustrie Villach“ erhalten. Hauptsächlicher Inhalt ist die Herstellung von Fenstern, aber auch anderer Holzarbeiten, wie z.B. die Renovierung der Fußböden. Da allein über 70 (!) Fenster angefertigt wurden, lässt sich vermuten, dass es sich bei dem Klostergebäude nur noch um eine Ruine handelte, die aus den steinernen Wänden und einem Dach bestanden hat. Die Schriftstücke umfassen den Zeitraum vom 15. Januar bis zum 30. Mai und belegen eine zügige Instandsetzung. Es liegen auch eine Vielzahl von Rechnungen einheimischer Handwerker vor, die aber alle in Italienisch verfasst sind und sich daher für mich noch einer Bearbeitung entziehen. Ein Ritter Alfred von Purschkay, der im Gästebuch mit zwei Eintragungen vertreten ist, reicht eine Rechnung für diverse Besuche und Leistungen ein. Aufgeführt werden unter anderem Sprengungen und unterseeische Sprengungen auf S. Giovanni. Was gesprengt wurde, ist leider nicht vermerkt und heute lassen sich keine Spuren mehr feststellen. Es ist möglich, dass es sich um die Verbreiterung der Fahrrinne und der Anlage des kleinen Hafens auf S. Giovanni handelte. Aus den Unterlagen geht nicht hervor, dass die Insel durch Hütterott regelmäßig genutzt wurde. In Briefen aus dem Jahre 1907 wird ein Besuch auf der Insel genannt. Belegt sind unter Einbeziehung des kleinen Klosters gelesene Messen für die Sardellenfischer. Für diese kirchlichen Handlungen hat sich Georg aber seine ausdrückliche Genehmigung vorbehalten.

Im Archiv befinden sich auch zwei Zeitungsausschnitte von Anzeigen aus „deutschen landwirtschaftlichen Blättern“ vom August 1891. Darin wird für S. Andrea ein Aufseher gesucht. Die Insel wird beschrieben mit „kleine Besitzung in südlicher Gegend mit italienischer Landessprache“. Gesucht wir in dauernder Stellung ein junger, möglichst verheirateter Mann, dem seine Frau den Haushalt führen soll. Italienische Sprachkenntnisse werden nicht verlangt. Diesem Stellengesuch ist zu entnehmen, dass Georg von vorne herein die landwirtschaftliche Nutzung seiner neuen Besitzung im Auge hatte. Sicherlich trug er sich auch schon zu diesem Zeitpunkt mit dem Ankauf größerer Flächen auf dem Festland. In dem Fotoalbum von 1904 befindet sich eine Panoramaansicht der Insel, aufgenommen durch Hanna vom Turm auf dem Belvedere, die einige landwirtschaftlich genutzte Flächen erkennen lässt. Letztendlich wurde aber wohl kein deutscher Verwalter gefunden, sondern der aus Piran stammende Giacomo Fonda übernimmt diese Aufgabe für über dreißig Jahre. Bei einer Bremer Handelsgärtnerei werden im November diverse Pflanzen bestellt, die einen Rückschluss auf die ursprüngliche Gestaltung des Gartens zulassen. Es handelte sich unter anderem um verschiedene Arten von Koniferen, Azaleen, Kamelien, Oleander, Zitronen, Orangen und Magnolien.

Georg Hütterott kaufte im August 1890 die Inseln „S. Andrea“ und „Mascin“, die zum Archipel von Rovinj gehören. Seinen Besitz markierte er mit einem Stein, der sich noch heute direkt an der Treppe zum Säulenhof des Schlosses befindet und in den „H 1890“ eingemeißelt ist. Über die genauen Umstände des Kaufes ist mir nichts bekannt, auch nicht über den Zustand der Gebäude. Es heißt, dass die Klostergebäude sich in einem schlechten Zustand befanden und eine Zeitlang als Zementfabrik gedient haben. Der Turm der Kirche, die in wesentlichen Teilen dem 9. Jahrhundert entstammen soll, wurde als Schornstein zweckentfremdet.

Als einzige Eintragung befindet sich auf dem Blatt 1 die Signatur des Erzherzogs Karl Stefan (in den Kommentaren immer mit „C“ geschrieben; laut Habsburger-Lexikon ist aber die Schreibweise mit „K“ richtig und wird darum von mir benutzt). Neben seinem Rang (L. Capit.) vermerkt er auch seine Yacht „Christa“.

In den Jahren bis zum 1. Weltkrieg wechselt er die Schiffe laufend und führt sie Hütterott in S. Andrea vor, der die Namen der Yachten im Gästebuch erwähnt.

Hinsichtlich des hervorgehobenen Eintrags vermute ich, dass es sich bei dem vorliegenden Buch um ein Geschenk des Erzherzogs an Hütterott zur Erwerbung der Inseln handelt. Es scheint bei der Einweihung aber noch kein Gebäude vorhanden gewesen zu sein, welches zur Unterkunft hochrangiger Gäste geeignet gewesen wäre. Auch war der Januar nicht die Zeit, um auf der Insel Ferientage zu verbringen.

Blatt 2 verzeichnet zu Anfang neben dem Erzherzog auch noch den Konteradmiral Hermann Freiherr von Spaun, der an dem Aufbau der k.u.k.-Flotte maßgeblich beteiligt war. Außerdem war noch L.S.Capt. Oscar Cassini dabei, der bis in die zwanziger Jahre die Insel regelmäßig besucht.

Es folgen dann in regelmäßigen Abständen Besuche des Erzherzogs von März bis Oktober 1891. Es ist anzunehmen, dass bei seinen Fahrten in der Adria, die sicherlich auch den Charakter von Inspektionsreisen haben, S. Andrea als Zwischenstation diente. Bei den Besuchen ergab sich für ihn auch die Gelegenheit, mit Hütterott wirtschaftliche und technische Belange der Flottenaufrüstung zu besprechen.

Am 20. Juli kommt eine Gruppe Besucher mit dem Dampfer „Pelagosa“, die sich aus Deutschen und Italienern zusammenzusetzen scheint. Neben Adligen fallen auch einige Professoren auf.

Am 17. September 1891 bezieht die Familie die Insel und scheint dort nun über geeignete Räumlichkeiten verfügt zu haben. Alle drei Familienmitglieder unterschreiben mit der Eintragung: Georg, Marie und Hanna.

Erst am 1. Dezember findet die Rückreise nach Triest statt. Es ist auffallend, dass die Insel immer recht spät im Jahr bezogen wird. Wie weit das mit gesellschaftlichen und geschäftlichen Verpflichtungen in Triest verbunden ist, muss noch geklärt werden.

1892

Blatt 3–6

Die Eintragungen beginnen im Juni mit dem Bezug der Insel durch die Familie. Neben den Besuchen des Erzherzogs scheinen die Gäste Verwandte und Freunde zu sein, die aber meistens nur einen Tag bleiben. Auffallend ist die große Zahl der Adligen unter den Besuchern. Hervorzuheben ist der Besuch des Direktors des Berliner Aquariums (das alte „Unter den Linden“ gelegene, nicht das heute noch vorhandene im Berliner Zoo). Es belegt, dass Georg Hütterott Verbindung zu der entsprechenden Einrichtung in Berlin und deren Ableger in Rovinj hatte.

Auch ein japanischer Marineleutnant hat sich eingetragen. Vermutlich ist das mit dem Amt des Hausherrn als japanischer Konsul in Triest in Verbindung zu bringen. Für die Entschlüsselung der japanischen Eintragungen habe ich die Botschaften in Wien und Berlin bemüht. Leider verfügt das Archiv der Botschaft in Wien nicht mehr über Unterlagen aus der Vorkriegszeit. Biographische Angaben über die japanischen Besucher sind vermutlich nur über das Archiv des Außenministeriums in Tokio zu erhalten. Ein anderes Problem, mit dem ich die Japanische Botschaft in Berlin bemüht habe, ist, die Schriftzeichen zu entziffern. Genau wie bei uns sind die Eintragungen in einer Form verfasst, die in der heutigen Zeit schwer verständlich ist und nur unzureichend in unsere Umgangssprache übertragen werden kann. Die Eintragungen beziehen sich aber nur auf den Namen und den Rang des Gastes, wobei die Nennung des Ranges schon wieder viele Möglichkeiten offen lässt, wie z.B. bei zwei Personen „Direktor des kaiserlichen Hofes“ angegeben ist. Rangmäßig ist das für japanische Verhältnisse ein sehr hoher Rang, kann aber in der Hierarchie des Diplomatischen Corps auch wenig bedeuten. Aber nur einer der vier genannten Japaner ist im Marinewesen tätig.

Im Archiv haben sich 4 Briefe erhalten, die von dem Notar Alvise Rismondo und Dr. Benussi-Moro stammen. Dabei geht es um Kreditangelegenheiten. Der Notar hat wohl erhebliche Außenstände und bittet Georg um einen Kredit zu Überbrückung. Dr. Benussi-Moro (der in späteren Jahren auch Bürgermeister von Rovinj ist) wird als Vermittler eingeschaltet. Aus den ersten Jahren in Rovinj liegen einige Briefe in Italienisch vor, die aber noch nicht übersetzt sind. Georg hat sich aber bereits ein hohes Ansehen in der Stadt erworben und wird von den Behörden um Ratschläge gebeten.

Am 20. Mai wurde auf Schloss Pöls ein Brief an Georg Hütterott geschrieben (angeredet wurde er mit „Herr Consul“), dessen Absender leider nicht ermittelt werden konnte. Der Verfasser bedankt sich für eine Körbchen mit „Produkten von den Cissa Inseln“. Dabei handelte es sich um Artischocken. Er bedankt sich aber auch für einen „Erlaubnisschein“ und die Bemühungen zum Bezug von „Seewasser“. Vermutlich litt der Herr unter Schuppenflechte und durfte von der Insel aus Seebäder nehmen. Unter Umständen wurde für ihn mit Georgs Hilfe auch Wasser in Fässer abgefüllt und nach Schloss Pöls transportiert. Das wäre ein erster Hinweis auf Georgs Plan, Rovinj zum Kurort umzuwandeln. Auch heute noch ist die Wasserqualität an den Stränden der Inseln eine Hauptattraktion für die Touristen und vielen Festlandorten überlegen.

Von Professor J. Bolle von der k.k. Landwirtschaftlich-Chemischen Versuchsstation in Görz liegt ein Schreiben vor, das sich hauptsächlich mit der Beschaffung einer landwirtschaftlichen Fachkraft befasst. Demnach war die Suche per Zeitungsanzeige nicht erfolgreich. Beigefügt ist dem Brief der Entwurf eines Arbeitsvertrages eines Italieners. Es hat sich also auch kein Deutscher für diesen Job gefunden. Der Brief belegt aber auch, dass Georg staatliche Institute in die Kultivierung seiner neuen Besitzung einbezieht. Ich vermute, es ging Georg bei seinen Bemühungen um eine landwirtschaftliche Nutzung auch darum, seinem Schwager Walter Benecke, der auf Berghof eine erfolgreiche Landwirtschaft betrieb, zu beweisen, dass einem Georg Hütterott alles möglich war. Bei der geringen Ackerfläche und dem kargen Boden dürfte es aber nur zur Selbstversorgung gereicht haben. Barbelis hat in späteren Jahren eine Kaninchenzucht betrieben und darüber in Verona auch einen Vortrag gehalten. Ob diese aber wirtschaftlich und erfolgreich war, ist nicht überliefert.

Aus Rovinj liegt ein Bettelbrief der Franziskanermönche vor, deren Kirchturmglocke beschädigt ist und der dringenden Reparatur bedarf. Der Klostervorsteher redet Georg von Hütterott auch mit seinem Konsultitel an und bittet devot um Unterstützung. Pater Paolo bedauert, ihn nicht persönlich zu kennen, hat aber von seiner Großzügigkeit gehört. Die bei solchen Bettelbriefen üblichen Floskeln beiseite lassend, ist interessant, dass die Hütterotts sich wohl nicht bei allen Organisationen des Ortes vorgestellt, oder deren Repräsentanten auf der Insel empfangen haben. Das Franziskanerkloster ist im Stadtbild der Neustadt von Rovinj unübersehbar und dürfte auch in der gesellschaftlichen Struktur der Stadt eine entsprechende Rolle gespielt haben. Dass dazu auch zwei Jahre nach der Besitznahme der Insel noch kein Kontakt gesucht wurde, erstaunt.

1893

Blatt 7–9

Das Jahr 1893 beginnt auf der Insel im April mit dem sicherlich ranghöchsten Besuch während der Ära Hütterott, nämlich der Witwe des Kronprinzen Rudolf, Stephanie von Belgien. Begleitet wurde Stephanie u.a. von der Erzherzogin Caroline Marie, der Schwester von Karl Stefans Frau Marie Therese. Dieser Besuch war kein Zufall, sondern ist demnach durch die Vermittlung des Erzherzogs zustande gekommen.

Diesem Besuch wurde der größte Gedenkstein der Insel errichtet (er befindet sich jetzt an den Tennisplätzen). Ich vermute aber, dass dies nicht der ursprüngliche Platz des Steines ist; er müsste sich an einer auffälligeren Stelle befunden haben, um alle Besucher sofort zu beeindrucken. Es wäre aber auch eine Erklärung, dass der Stein auf dem höchsten Punkt der Insel aufgestellt wurde und sich somit fast noch an seinem ursprünglichen Ort befände.

Kleinere Gedenksteine dieser Art finden sich an mehreren Stellen auf der Insel, tragen aber meistens nur Titel, Namen und Jahreszahl; teilweise auch in Verbindung mit einem vermutlich vom oder für den Gast gepflanzten Baum. Alle Steine stammen aus den ersten Jahren der Insel, Der letzte wurde 1904 errichtet. Eine von mir erstellte Bestandsaufnahme der Gedenksteine ist nach Jahreszahlen geordnet dem Personenregister angefügt.

Es ist anzunehmen, dass in diesem Jahr das Schloss vollständig eingerichtet und somit auch repräsentativ bewohnbar war. Leider ist aus den Eintragungen nicht ersichtlich, ob die Gäste auch über Nacht blieben oder ob es sich nur um Tagesbesuche handelte. Jedenfalls dürften An- und Abreise, Aufenthalt und Essen mit entsprechendem Aufwand durchgeführt worden sein. Auch für die Sicherheit so hoher Persönlichkeiten müssten entsprechenden Vorkehrungen getroffen worden sein. Ich persönlich erinnere mich daran, welch „hohe Wellen“ es jedes Mal schlug, wenn Marschall Tito mit seiner Yacht und entsprechender Begleitung zwischen Mascin und Sturago entlang fuhr.

Es wäre interessant, zu überprüfen, ob bei solchen Besuchen auch ein offizieller Besuch in der Stadt Rovinj gemacht wurde, oder ob es sich nur um „private Besuche“ bei Hütterotts handelte.

Wegen einer Reise nach Deutschland, über deren Zweck wir nichts erfahren, kann die Insel erst im September bezogen werden, einem Zeitpunkt, zu welchem sich in heutiger Zeit die Tourismussaison bereits dem Ende zuneigt. Erst Mitte November kehrt die Familie nach Triest zurück.

Neben diversen Gästen, die uns auch in den nächsten Jahren begegnen werden, fällt eine Persönlichkeit auf, der auch ein Gedenkstein gewidmet wurde (den ich aber leider nicht mehr gefunden habe): Prof. Dr. Virchow aus Berlin (biographische Angaben zu ihm im Personenregister). Es gibt verschiedene Gründe, die Virchow nach Rovinj geführt haben könnten. Er war befreundet mit Prof. Dr. Theodor Billroth aus Wien, der den Sommer regelmäßig in Opatija verbrachte und vermutlich auch mit dem Krankenhaus in Rovinj in Verbindung stand. Außerdem war Virchow naturwissenschaftlich interessiert und hatte sicher auch Kontakt zum Aquarium (vielleicht gibt dort noch vorhandenes Archivmaterial entsprechende Auskunft), und letztlich war er auch ein Experte der frühgeschichtlichen Forschung und Archäologie, womit auch die zu dieser Zeit einsetzenden Ausgrabungen sein Interesse an den Illyrern erregt haben dürfte. Ein zusätzlicher gesellschaftlicher Gewinn dürfte gewesen sein (genau wie es Kupelwieser auf Brioni tat), sich mit einem bedeutenden Wissenschaftler zu schmücken. In dem kleinen Museum in der Kirche auf S. Andrea befand sich eine Gipsbüste von Virchow, die durch Feuchtigkeit allerdings stark beschädigt war. Zwischenzeitlich ist sie aber durch eine Neuanfertigung der Staatlichen Gipsformerei Berlin ersetzt worden.

Erstmalig tauchen im Gästebuch Bürger aus Rovinj auf, nämlich Matteo Guiseppe Campitelli, der Gründer der Tabakfabrik des Ortes und Dr. Benussi-Moro, ein Mitglied des Gemeinderates und späterer Bürgermeister.

Am 2. Dezember beschließt Erzherzog Karl Stefan den Reigen der Gäste für 1893.

1894

Blatt 10–13

Am 27. Januar ist der Erzherzog wieder der erste Gast auf der Insel. Eine Zeit, die nicht unbedingt als die günstigste zu bezeichnen ist. Hier stellt sich die Frage, ob das Schloss immer bewohnt wurde, also ob Personal, Verwalter, Gärtner etc. immer anwesend waren und einen so hohen Gast entsprechend bedienen konnten oder ob ein Familienmitglied extra aus Triest anreiste. Vielleicht gibt der noch zu erforschende Schriftwechsel darauf eine Antwort.

Von geschichtlichem Interesse sind die den Erzherzog begleitenden Personen, nämlich K. Banfield, Gustav Ritter von Brosch und Maximilian von Sterneck. Diese drei hatten alle an der Seeschlacht von Lissa teilgenommen. Die beiden letztgenannten waren sogar in den Admiralsrang aufgestiegen und maßgeblich am Aufbau der k.u.k. Kriegsmarine beteiligt. Banfield war sicherlich der älteste und wegen seiner Abstammung (er kam aus Irland und war bereits als Kapitän in den österreichischen Dienst getreten) nicht in höhere Ränge aufgestiegen. Er war der Vater von Gottfried Banfield, dem „Adler von Triest“. Es hat den Anschein, dass die „Seehelden von Lissa“ einen Betriebsausflug nach S. Andrea unternehmen. Für Georg Hütterott war in der Phase der Aufrüstung, an der Admiral Sterneck maßgeblichen Anteil hatte, der Kontakt zu dieser Gruppe von höchstem Interesse. Beflügelte doch der Sieg von Lissa wesentlich das Interesse an der Marine, die für den Binnenstaat Österreich bis zu diesem Zeitpunkt nur eine untergeordnete Rolle gespielt hatte.

Im April, vermutlich zu Ostern, kommt wieder japanischer Besuch aus Wien. Am 8. Oktober trägt sich eine Gruppe Akademiker ein, die aus verschiedenen deutschen Universitätsstädten kommen. Bei diesen Gästen könnte es sich auch wieder um eine Verbindung zum Aquarium handeln.

Erstmalig wird hier eines der Schiffe Hütterotts genannt, die Dampfyacht „Suzume“. Nach den zugänglichen Unterlagen hat er zwei Schiffe besessen, die „Tornado“ und die „Suzume“. Die „Tornado“ taucht in dem Gästebuch nicht auf und es scheint sich um ein kleineres Schiff gehandelt zu haben. Die „Suzume“ muss erheblich größer und luxuriöser gewesen sein. Der Name kommt aus dem Japanischen und bedeutet in der Übersetzung „Spatz“. Eine Bezeichnung, die für ein größeres Seeschiff ungewöhnlich ist.

Im Oktober-November ist ein 10-tägiger Besuch der Emma Freifrau von Lutteroth vermerkt. Diese Dame muss für die österreichische Marine von Bedeutung gewesen sein, denn der Seeheld Admiral v. Tegetthoff hat mit ihr einen umfangreichen Schriftwechsel unterhalten. Ich hoffe, nähere Angaben vom Marinearchiv zu erhalten. Frau von Lutteroth macht in den nachfolgenden Jahren regelmäßige Besuche auf S. Andrea.

Im November kommt der Erzherzog mit einem Teil seiner Familie, nämlich der Erzherzogin Marie Therese und seinen Kindern Eleonora, Renata und Carl. Außerdem befindet sich in seiner Begleitung das Prinzenpaar von Sachsen-Coburg, verwandtschaftlich verbunden mit dem englischen Königshaus.

Bei den letzten Gästen der Insel handelt es sich um eine 10-köpfige Delegation aus Rovinj. Ab diesem Jahr bis 1907 bildet eine solche Delegation aus den Honoratioren der Stadt die letzten Besucher auf der Insel.

Da nach 1910 keine solchen Besuche mehr verzeichnet sind, ist anzunehmen, dass sie ausschließlich dem Hausherrn gegolten haben, obwohl belegt ist, dass Marie von Hütterott als Wohltäterin in der Stadt auch weiterhin höchstes Ansehen genossen hat.

Erst kurz vor Weihnachten kehrt die Familie nach Triest zurück. Georg Hütterott war in dieser Zeit erkrankt. Leider ist über die Art des Leidens nicht bekannt. In den folgenden Jahren werden aber Krankheiten und Kuren erwähnt, aber auch dann nicht genau benannt.

1895

Blatt 14–16

Auf Einladung des Erzherzogs darf Georg an der Einweihung des „Nord-Ostsee-Kanals“ teilnehmen. Dort vertritt sein Gastgeber Erzherzog Karl Stefan Kaiser Franz Joseph persönlich. Für das Deutsche Kaiserreich war diese Kanaleröffnung von großer nationaler Bedeutung und entsprechend ist auch die Teilnahme Hütterotts zu bewerten. In dem Bremer Familienarchiv hat sich ein Brief erhalten, den Georg an seine Tante (Hannchen) geschrieben hat. Unter Umständen wurde dieser Brief als eine „Familienreliquie“ betrachtet, belegte er doch, dass ein Mitglied der Familie Hütterott Seiner Majestät, Kaiser Wilhelm II. einmal ganz nahe gewesen ist. Da Briefe von der Hand Georgs sehr selten sind, dieser Brief aber einen sehr interessanten und auch amüsanten Inhalt hat, soll er hier vollständig wiedergegeben werden:

An Bord S. M. S. „Kaiserin Königin Maria Theresia“

Nordsee, 25 Juni 1895

Meine liebe, liebe Tante!

Längst schon war es mein Wunsch Dir mal wieder zu schreiben und dennoch bin ich schon lange nicht mehr dazu gekommen und musste, mit allerlei Angelegenheiten überhäuft, die ganze Privat – Correspondenz meiner lieben Marie überlassen. Von ihr weißt Du denn auch, wie es uns ergangen ist. Aber jetzt, wo ich die Nordsee durchkreuze u. so nah u. doch so weit an Euch vorüberfahre, benutze ich gerne ein freies Stündchen, um Dir, liebste Tante u. Euch lieben Bremern Allen recht herzliche Grüße zu senden u. bitte nur gleich ob meiner schlechten Schrift um Entschuldigung. Aber bei eiskaltem Nordwind u. hoher See, rollen wir ganz gehörig u. bei dem fortwährenden Balanciren geht das Schreiben schlecht.

Noch habe ich Dir nicht selbst gesagt, welch innige Freude Du auch mir mit des lieben Onkels, des Unvergeßlichen, Photos gemacht hast. Georg's Aufnahme ganz besonders ist so lieb u. lebenswahr, (2) dass ich sie immer wieder ansehen muß. Es scheint mir immer noch kaum wahr dass wir den geliebten Mann verloren haben, der mir ein zweiter Vater gewesen ist. Und wie schwer mußt erst Du, geliebte Tante, seinen Verlust alltäglich empfinden. Mein Gedanken u. treuen Wünsche weilen gar oft bei Dir und ich habe mich sehr gefreut, dass Du mit dem glücklichen jungen Paar schöne Wochen im Süden zubringen konntest, wie es uns ebenso eine große Freude gewesen ist, von der Besserung in Léon's Gesundheit zu hören.

Uns ist es seit letztem Herbst, mit Ausnahme einiger leichter Influenza, immer recht gut gegangen. Das Frühjahr brachte uns mancherlei Unruhe u. die Regatta Woche in Pola, welcher ich mit Marie auf unserer „Suzume“ beiwohnte. Dann waren wir 10 Tage in Venedig, auch auf der „Suzume“ u. augenblicklich befinde ich mich als Gast Sr. Kais. Hoheit des Erzherzogs Karl Stefan, der als Admiral die oesterr. Escadre commandirt, auf seinem Flaggschiff auf der Rückreise von Kiel nach Pola. Se. Kais. Hoheit ist so gütig gewesen mich (3) einzuladen die Feste zur Eröffnung des Nordostseecanals mit ihm mitzumachen u. mit größter Freude habe ich dies gethan, denn Ähnliches wird man so bald wohl nicht wieder erleben. Se. Kais. Hoheit hat mich aber nicht nur eingeladen, sondern war so lieb mir auch alle offiziellen Einladungen von Berlin zu verschaffen, sodaß ich überall mit dabei sein konnte.

Am 12 Juni bin ich von Triest abgereist, hatte 2 Tage in Wien zu thun, begrüßte dann meine Schwiegereltern in Marienbad, war 2 Tage in Berlin u. traf am Abend des 18ten in Hamburg ein, wo ich am 19ten Rendezvous mit Sr. Kais. Hoheit hatte. Gerne hätte ich in Hamburg Frau Rittershausen besucht; aber es war ein solches Menschengewühl dort, dass ich mit einigen nothwendigen Besorgungen am Morgen des 19ten nicht rechtzeitig dazu fertig geworden bin u. zu Mittag mußte ich auf dem Bahnhof sein, wo Se. Kais. Hoheit mit Prinz Heinrich u. dem Herzog von Sachsen Coburg u. Gotha mittelst Sonderzuge eintraf u. offiziell empfangen wurde. Von da an, bin ich mit wenig Ausnahmen stets bei Sr. Kais. Hoheit gewesen u. habe all die ganz unbeschreiblich großartigen Feste (4) in Hamburg u. Kiel mit gemacht u. höchst Interessantes gesehen u. erlebt.

Des Kaisers Einzug in Hamburg sah ich mit Sr. Kais. Hoheit aus dessen Fenstern in der Wohnung mit an, die ihm vom Senat zur Verfügung gestellt worden war. Es war ein schöner, feierlicher Moment.

Nachmittags gabs leider Regen, welcher das Fest auf der Alster zum Theil störte. Dennoch verlief es großartig. Tausende u. Abertausende von Menschen besetzten die Straßen, die Fenster, die Dächer der Häuser, die schwimmenden Tribünen, welche rings auf dem Alsterbassin errichtet waren. Die Illumination war unbeschreiblich schön. Ich war auf der neu geschaffenen Alsterinsel, wohin der Kaiser mit allen Fürstlichkeiten vom Rathhaus kam u. da verhältnismäßig nur wenig Einladungen für die Insel ausgegeben worden waren, gabs dort kein Gedränge u. ich konnte – nach reichlicher Bewirthung – mir sehr behaglich u. eingehend all die vielen Fürstlichkeiten betrachten, die im Fürstenpavillon versammelt waren. Nach des Kaisers Fortgang fuhr ich mit meinem Erzherzog u. dem Herzog von Coburg-Gotha nach dem „Trabant“ unserem zur Canaldurchfahrt bestimmten oesterr. Kriegsschiff, u. diese Fahrt durch die (5) illuminirten Straßen, in welchen eine unzählbare Menschenmenge ununterbrochenes Spalier bis zum Hafen bildete u. den Wagen mit Hurrarufen u. Tücher- u. Mützenschwenken zujubelte, wird mir unvergeßlich bleiben.

Um Mitternacht liefen wir auf dem „Trabant“ von Hamburg aus u. konnten uns vom Anblick der ganz herrlich illuminirten Elbeufer nicht trennen. Von 2–4 Uhr gönnten wir uns Ruhe. Um 5 Uhr begann für uns die Canaldurchfahrt. Und diese Durchfahrt – an u. für sich sehr interessant – gestaltete sich, durch den Jubel der Bevölkerung, welche sich in unzähligen Massen an den Ufern versammelt hatte, zu einer erhebenden Feier; eine festlich mit Flaggen, Ghuirlanden (Schreibweise des Originals), Inschriften geschmückte Stelle folgte der anderen, zu beiden Seiten des Canals; alle Schüler der nächstliegenden Orte, Knaben u. Mädchen, festlich gekleidet, mit tausenden von kleinen Fähnchen, waren in Reihen aufgestellt; überall Musiken, die uns stets mit unsrer Volkshymne empfingen – zum Theil schauerliche Dorfmusikanten, aber schon der gute Wille war rührend. Und all diese vieltausendköpfige Menge empfing die vorbeifahrenden Schiffe, und unseres ganz besonders begeistert, mit nicht enden(6)wollendem Jubel, den wir von Bord aus eifrigst erwiderten – und dies durch 12 Stunden hindurch, denn so lange dauerte die Durchfahrt. Etwas Ähnliches kann man wohl nie wieder erleben. Es war eine ganz unbeschreiblich großartige Freudenkundgebung, u. eine spontane, keine bestellte, das fühlte man durch, die mich tief ergriffen hat.

In Kiel war auch alles sehr großartig – ich finde kein anderes Wort dafür – allein schon der Anblick der schönen Bucht, mit ihren bis ans Meeresufer reichenden Buchenwäldern, voller prächtiger Kriegsschiffe aller Flaggen, Yachten u. Dampfern. Und auch dort habe ich alles mitgemacht, den Ball in der Marine-Akademie mit allen Majestäten, die Schlußsteinlegung, die Flottenrevue, das Kaiseressen u. was es sonst noch alles gegeben hat. – Das Kaiseressen war ein herrliches Fest, das Lokal dazu ein gebautes Linienschiff an Land, imposant, sehr schön decorirt, die Speisen u. besonders die Weine ausgezeichnet. Mich hat es wieder sehr interessiert all die Fürstlichkeiten aus nächster Nähe, die vielerlei hohen Uniformen zu beobachten, ganz besonders aber die Rede des Kaisers mit (7) anzuhören; Wort für Wort habe ich verstanden; Se. Majestät spricht hinreißend – das war wieder ein schöner, erhebender Moment u. die Denkmünze, welche jeder der 1000 Eingeladenen bekommen hat u. welche sonst nicht erhältlich sein wird, wird mir ein interessantes Andenken bleiben.

Ein Erlebnis aber unter all dem Schönen was ich mit gemacht, ist mir eine speziell liebe Erinnerung u. ich muß es Dir auch erzählen:

Nach der Kanaldurchfahrt am Abend des 20ten hatten wir uns in Kiel von dem „Trabant“ auf die „Maria Theresia“ überschifft, dann schleunigst Toilette für den Ball in der Marineakademie gemacht u. als wir spät davon an Bord zurückkehrten, war meine Unterkunft noch nicht bereit u. ich wurde deshalb für diese Nacht im Eßzimmer des Admirales, also Sr. Kaiserl. Hoheit untergebracht, durch welches, aus dem Empfangszimmer kommend, der Zutritt zu seinem Schlafzimmer führt. Weil wir die Nacht vorher wegen der Canaldurchfahrt kaum geschlafen hatten, u. müde waren, gab Se. K. Hoheit Auftrag, uns am nächsten Morgen nicht vor 9 Uhr zu wecken. Ich war aber schon gegen 8 Uhr wach, stand auf, packte meine Siebensachen aus dem (8) Koffer u. stand am Waschtisch, nur mit Hose u. Unterhemd bekleidet, mir die Hände waschend, da klopft es – auf geht die Thüre u. herein tritt ganz allein, in Gala-Uniform eines Admirales – der Kaiser! Die Thüre schließt sich wieder hinter ihm u. da stehe ich mit eingeseiften Händen vor Sr. Majestät! Wir haben uns beide jedenfalls sehr erstaunt angeschaut. „Wo ist mein Vetter, der Erzherzog?“ fragte mich – übrigens sehr freundlich, der Kaiser. Ich weise auf die nächste Thüre, der Kaiser spaziert hinein, weckt Se. Kais. Hoheit, der natürlich gleich aus dem Bette springt, u. weil es bei ihm im Zimmer noch dunkel ist, führt er den Kaiser wieder ins Eßzimmer zurück, wo ich gerade nur Zeit gehabt hatte, mir den Seifenschaum von den Händen zu wischen, stellt – er im Nachthemd – mich – im Unterhemd – dem Kaiser vor, verschwindet wieder in seiner Cabine, um sich anzuziehen u. ich stehe wieder mit dem Kaiser allein. Davonlaufen konnte u. mochte ich nicht; mich in Gegenwart des Kaisers anziehen ging auch nicht; so pflanzte ich mich denn direkt vor ihm auf u. sagte ihm: „Majestät, ich möchte lieber in den Boden versinken, als in diesem Aufzug vor Euer Majestät zu stehen, aber (9) es öffnet sich keine Fallthüre“. „Oh, es schadet auch gar nichts“, antwortete der Kaiser, sichtlich belustigt über die Situation u. unterhielt sich nun außerordentlich liebenswürdig u. gnädig, ganz ungezwungen mit mir, bis Se. Kais. Hoheit angezogen aus seiner Cabine kam! – ist das nicht köstlich!? – Um 8 Uhr war der Kaiser ohne Standarte am Boot, unangemeldet zu uns an Bord gefahren, nicht gleich erkannt u. deshalb auch nicht offiziell empfangen worden; er wollte den Erzherzog besuchen u. als er gehört, dass dieser noch schlafe, erklärt, er selber wolle ihn wecken u. ließ sich den Weg zu seiner Cabine zeigen, welcher durch mein provisorisches Nachtquartier führte. Ich freue mich natürlich sehr über dies merkwürdige Erlebniß, welches mir zeitlebens eine sehr interessante Erinnerung sein wird.

So ist in Kiel denn Alles herrlich verlaufen.

Am Morgen des 23ten sind wir dort ausgelaufen, treffen am 27ten in Plymouth ein, wo dieser Brief zur Post soll u. berühren dann nur noch Gibraltar, ehe wir am 16ten Juli in Triest eintreffen. Ein Besuch des spanischen Hofes in Gibraltar San Sebastian (10) muß wegen Erkrankung der einen Prinzessin in Madrid leider unterbleiben.

Gleich nach meiner Ankunft in Triest werden Marie u. Hanna auf 4 Wochen zu den Schwiegereltern nach Frankfurt fahren u. ich unterdessen eine Cur in Marienbad gebrauchen, welche mir die Aerzte wegen meines Blinddarmes verordnet haben. Nur mit Schrecken denke ich daran, denn solche Badecur, besonders wenn man ganz allein sie durchmachen soll, ist recht unerfreulich. Ende August treffe ich dann die Meinen wieder u. dann soll schleunigst unsere liebe Insel bezogen werden, worauf wir alle Drei uns schon jetzt sehr freuen. Wie gerne möchte ich auch Dich liebe Tante wiedersehen – ich sehne mich sehr danach; aber in diesem Sommer wird es sich kaum machen lassen. Hoffentlich also recht bald später einmal.

Wahrscheinlich seid Ihr noch in Badenweiler; da ich es aber nicht sicher weiß, auch Deine Adresse dort nicht kenne, schicke ich diesen Brief nach Bremen, von wo aus er Dir gewiß (11) nachgeschickt wird. Hoffentlich langweilt es Dich nicht, dass ich Dir so viel von Kiel erzählt habe, aber ich bin noch ganz erfüllt davon u. denke auch dass es Dich u. Röschen u. Léon vielleicht auch andere, interessiren wird, von mir als Augenzeugen, diese kleine Schilderung der großartigen Feste zu bekommen.

Von Carl (Carl Theodor Hütterott, 1867–1933) hatten wir kürzlich einen lieben Brief aus Iquique u. freuen uns dass es ihm gut geht. Grüße den lieben Menschen von mir vielmals, wenn Du ihm schreibst. Auch an Georg (Georg Theodor Hütterott, 1861–1917) viele Grüße. Roeschen u. Léon grüße ich ebenso innigst und Dich liebe, liebe Tante umarme ich ganz von Herzen als Dein

Dich sehr liebender,

stets getreuer Neffe Georg

Wenn Du mein Gekritzel nur lesen kannst; bei der bewegten See gings nicht besser. –

Die Empfängerin dieses Briefes ist Johanna Susanne Emilie Hütterott (1833–1914). Mit dem „lieben Onkel, dem unvergeßlichen“ ist ihr am 10.01.1895 verstorbener Mann Theodor Georg Balthasar Hütterott gemeint, *1825. Das glückliche junge Paar sind ihre Tochter Rosalie Johanna (1863–1944 „Röschen“) und ihr Mann Léon Adolph Mathias Petry (1859–1915). Die beiden heirateten 1894.

Briefe des Georg von Hütterott sind im Archiv äußerst wenige vorhanden. Dieser Brief wurde uns von Herrn Carl Th. Hütterott in Gütersloh zur Verfügung gestellt. Vermutlich wegen der geschilderten Begegnung mit Kaiser Wilhelm II. hat er sich in den Unterlagen der Familie erhalten. Sicherlich war er der einzige Hütterott, dem es vergönnt war, Seiner Majestät, wenn auch in unziemlicher Kleidung, gegenüber gestanden zu haben. Ich könnte mir denken, dass er diese Anekdote gerne im Kreis seiner maritimen Freunde erzählt hat. Soweit sich aus den vorhandenen Unterlagen seine Charakteristik herauslesen lässt, war er der typische Parvenü, der es genoss, die „Allerhöchsten Herrschaften“ aus der Nähe sehen zu können. Dieser Brief an seine Tante ist ein beredtes Zeugnis. Die Königin von Spanien, mit der leider kein Treffen zustande kam, war die Schwester des Erzherzogs Karl Stefan. Bei dem erwähnten Herzog von Sachsen, Coburg und Gotha handelte es sich um den österreichischen (katholischen) Zweig dieses Fürstenhauses. Es handelt sich um den Schwager von Karl Stefan, der in der österreichischen Marine den Rang eines Linienschiffskapitäns bekleidete. Der Herzog vertrat Karl Stefan 1910 bei der Beerdigung Georgs. Zur Familie Coburg unterhielt Marie bis in die dreißiger Jahre Kontakt.

Der kaiserliche „Überfall“ auf ein Kriegsschiff einer fremden, wenn auch befreundete Macht wirft ein bezeichnendes Licht auf die Aufmerksamkeit der österreichischen Matrosen und Seeoffiziere, aber auch auf deren Organisationsgeschick bei der Unterbringung kaiserlicher Gäste im „Esszimmer“, also der „Pantry“. Dass eine Barkasse der kaiserlichen Marine mit dem Kaiser selbst an Bord ohne Admiralsstander fuhr, war in dieser Marine schlicht undenkbar! Im Übrigen war Wilhelm II. durch solche Eskapaden berüchtigt. Die Komik der Situation wirkt allerdings belustigend. Die Begeisterung Georg Hütterotts für die kaiserliche Rede in Kiel dürfte dem Zeitgeist entsprechen; Zeitgenossen schildern Wilhelms Ansprachen als hochfahrend, bramarbasierend und oberflächlich.

Es hat sich für dieses Jahr aber auch noch ein anderes Schriftstück von Georg erhalten, ein Briefentwurf an den Hafenkapitän von Rovinj. In diesem Schreiben vom 9. November verlangt er von der Obrigkeit die Bestrafung von zwei Fischern, die mit ihren Booten in die zu seinem Besitz gehörenden Gewässer ihre Netze ausgelegt hatten. Die Fischereirechte, auf die Georg sich beruft, sind vermutlich erst durch den Kauf der Inseln durch eine Privatperson zum Tragen gekommen. Es ist vorstellbar, dass in der Zeit der industriellen Nutzung als Ölmühle und Zementfabrik niemand auf die Einhaltung entsprechender Rechte geachtet hat und die Gewässer in Inselnähe als Gemeingut angesehen wurden. Vermutlich hatte das Kloster entsprechende Rechte besessen, die von den Mönchen (sofern sie den Fischfang nicht selber ausübten) gegen Naturalienlieferung (einen Teil des Fanges) an die Fischer abgetreten haben. Diese Rechte dürften aber mit der Errichtung der „Illyrischen Republik“ (1805-1817) erloschen sein. Nach drei Generationen waren solche zurückliegenden Beschränkungen bei der Bevölkerung in Vergessenheit geraten. Georg Hütterotts Auftreten in dieser Angelegenheit lässt ihn als Feudalherren erscheinen. Anderseits fühlte er sich den Fischern durchaus verbunden, denn in seiner Zeit als Abgeordneter in Wien setzte er sich für die sozialen Belange dieser Berufsgruppe ein und bemühte sich um die Errichtung einer Kranken- und Altersversicherung.

Unter den Inselgästen sind besonders zu erwähnen der Erzherzog Ludwig Salvator mit seiner Yacht „Nixe“ (Näheres zu ihm im Personenregister) sowie die Familie Minutillo. Franz Freiherr von Minutillo war der Hafenadmiral und Kriegshafenkommandant von Pula und somit auch geschäftlich für Hütterott interessant.

Erstmalig taucht auch ein Fritz Küchler auf, dessen persönliche Entwicklung im Gäste-Buch zu verfolgen ist: vom Theologie- und Philosophiestudenten zum Kandidaten der Theologie. Nachdem er sein Studium, vermutlich 1898, beendet hat, kommt er nicht mehr nach Rovinj. Als einer der wenigen Besucher bleibt er meistens ein bis zwei Wochen auf der Insel.

In diesem Jahr wird auch zum ersten Male erwähnt, dass die Familie in der See badet. Ein Vergnügen, das zu dieser Zeit nicht unbedingt als „gesellschaftsfähig“ bezeichnet werden kann. Hinsichtlich der Bauten auf der Insel wäre zu überprüfen, ob die steinernen Kabinen an dem Steg zu Mascin zu dieser Zeit errichtet wurden und somit schon ein richtiges „Seebad“ vorhanden war. Mit diesen Bauten könnten auch die Pläne Hütterotts, Rovinj zu einem Seebad auszubauen, ihren Anfang genommen haben.

Die noch heute vorhanden Badekabinen

Zu den erwähnenswerten Archivalien gehört ein Brief von Carla Attems, der „Oberhofmeisterin der k.u k Hoheit Durchlauchtigster Frau Erzherzogin Maria Josepha“, der Mutter des letzten österreichischen Kaisers. Da sie Marie Hütterott duzt, ist ein freundschaftliches Verhältnis der beiden Damen anzunehmen. Da es der einzige erhaltene Brief der Verfasserin ist, lässt sich die spätere Entwicklung dieser Verbindung leider nicht verfolgen. Gandussi-Giardo bedankt sich äußerst devot für eine Einladung zum Essen in der „Villa Adele“ in Triest. 1906 wird er als Bürgermeister von Rovinj genannt. Die christliche Vereinigung „Töchter Marias“ bittet Georg um eine Spende für die Erneuerung ihrer Versammlungsräume. Leider wissen wir nicht, ob er dieser Anfrage nachgekommen ist, aber er wird sich solchen Anfragen wohl nicht haben entziehen können und entsprechende Großzügigkeit an den Tag gelegt haben. Durch entsprechende Zuwendungen soll sich die Familie Hütterott in Rovinj aber ein hohes Ansehen erworben haben.

1896

Blatt 16

Nur eine Texteintragung, die von Georgs Kur in Marienbad und einer Reise nach Salzburg berichtet. Und als einziger Gast Erzherzog Ludwig Salvator. Nicht einmal der „Dauergast“ Karl Stefan scheint der Insel einen Besuch abgestattet zu haben. Das kann mit der Krankheit und Kur von Georg Hütterott in Verbindung stehen. Aber die Ereignisse sind eigenartig, und es drängt sich ein Verdacht auf, den ich hier kurz wiedergeben möchte. Ich bin mir aber auch bewusst, einer Spekulation Tür und Tor zu öffnen.