Читать книгу Lew Jaschin - Dietrich Schulze-Marmeling - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеProlog

Auf den Spuren einer Legende

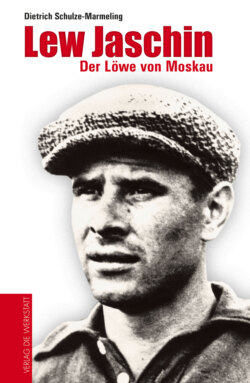

Lew Jaschin war einer der ganz Großen des Weltfußballs. 1963 war er der erste (und bis heute auch letzte) Torwart, der den Ballon d’Or gewann, mit dem damals der beste Fußballer Europas ausgezeichnet wurde. Und 1999 kürte ihn die FIFA zum Torwart des 20. Jahrhunderts. Jaschin ist nicht nur der berühmteste Fußballer in der Geschichte der Sowjetunion, sondern der berühmteste Sowjetathlet überhaupt. Denkmäler wurden ihm nicht nur im eigenen Land errichtet, wie in Moskau vor dem Stadion von Dynamo und dem Olympiastadion Luschniki, sondern beispielsweise auch in Rio de Janeiro.

2014 tauchte Jaschins Name wieder auf den Sportseiten unserer Zeitungen auf. Der Grund hieß Manuel Neuer, dem Chancen ausgerechnet wurden, als nach Jaschin zweiter Torwart den Ballon d’Or zu gewinnen, um den nun allerdings Spieler aus der ganzen Welt konkurrierten. Seit 2009 durfte sich der Gewinner des Ballon d’Or Weltfußballer des Jahres nennen. Neuers Pech war es, dass auch Cristiano Ronaldo und Lionel Messi im Rennen waren, die die Konkurrenz seit 2009 dominierten. So wurde der frischgebackene Fußballweltmeister Neuer „nur“ Dritter.

Einige fanden das ganz in Ordnung, weil doch nicht sein könne, dass ein Torhüter zum besten Fußballspieler der Welt gekürt wird. Schließlich sei ein Torhüter nur ein Torhüter und kein richtiger Fußballspieler. Bundestrainer Joachim Löw war anderer Meinung: „Ich glaube, dass Manuel für einen Wandel im Weltfußball steht. Er ist hinten der Erste, der das Spiel eröffnet und die anderen dirigiert. Das ist die Zukunft des Fußballs. Wir hatten mit ihm bei der WM einen elften Feldspieler. Er hat eine neue Dimension des Spiels geprägt.“

Auch Lew Jaschin war als Torhüter seiner Zeit voraus. Für viele war er der erste moderne Torhüter und gewissermaßen ein Vorläufer von Edwin van der Sar und Manuel Neuer. In den 1950ern beschrieb ihn ein französischer Journalist als einen „entsklavten Torhüter“ und „Schlussmann ganz neuen Stils“, der aus dem engen Tor in den breiten Strafraum hinausgetreten sei. Kein Torhüter vor ihm habe sich so bemüht, „Aktions- und Raumfreiheit zu gewinnen“. Jaschin ließ sich nicht auf seiner Torlinie festnageln, sondern überraschte immer wieder durch weite Ausflüge aus seinem Kasten. Und kaum ein anderer Keeper seiner Generation beteiligte sich so intensiv und gekonnt am Spielaufbau seiner Mannschaft wie Jaschin.

Lew Jaschin hat seine Auszeichnung als Torwart des 20. Jahrhunderts nicht mehr miterlebt. Jaschin war schon seit früher Jugend ein starker Raucher. Im März 1990 erlag er 60-jährig einem Krebsleiden. Zuvor waren ihm bereits beide Beine amputiert worden. In vielen Erzählungen ist Jaschin deshalb nicht nur der größte Torhüter aller Zeiten, sondern auch der größte Quarzer unter den Helden des Spiels. Kein Gespräch über Lew Jaschin, in dem es nicht auch um seinen Zigarettenkonsum und amputierte Beine geht.

* * *

Meine erste „Begegnung“ mit Lew Jaschin datiert aus dem Frühjahr 1966. Im Vorfeld der WM berichteten die Zeitungen über die möglichen Stars des Turniers. So auch über Lew Jaschin, den Torwart der Sowjetunion.

Damals war ich in Sachen Fußball noch ziemlich unbeleckt. Die Kinder, die in den Bergarbeitersiedlungen meiner Heimatstadt aufwuchsen, hatten mir eine Menge Wissen voraus. Man raunte, dieser „Russe“ sei der beste Torhüter der Welt. Ein Phänomen, nahezu unbezwingbar. Er habe Arme wie eine Krake, mit denen er in jeden Winkel des Tores gelangen würde. Wie ein Panther würde er nach dem Ball hechten. Aber nicht nur das Tor, nein, der gesamte Strafraum sei sein Revier.

Fortan wollte ich beim Straßenfußball nicht mehr nur Hans Tilkowski sein, damals die Nummer eins der deutschen Nationalmannschaft und meines Lieblingsklubs Borussia Dortmund, sondern auch Jaschin. Auch wenn dieser „ein Russe“ (und somit „Kommunist“) war.

Wegen Jaschin zog ich mir im Tor (genauer: zwischen zwei Hügeln von zusammengefalteten und aufeinandergelegten Jacken oder zwei in den Boden gerammten Stöckern) Handschuhe an, denn dieser Keeper war einer der Ersten, die mit Handschuhen spielten. Meine waren wattierte Fäustlinge, eben meine Winterhandschuhe, die das Fangen des Balles fast unmöglich machten. Aber Hauptsache Handschuhe. Und immerhin ließ sich mit ihnen eine Spezialität Jaschins imitieren: das weite Wegfausten des Balles.

* * *

Meine Kindheit war stark vom Kalten Krieg geprägt. Ich erinnere mich noch heute an Mauerbau und Kuba-Krise. Wie meine Eltern mit besorgter Miene in unserem Wohnzimmer vor dem Radio saßen; wie die Erwachsenen in unserem Haus von der Möglichkeit eines neuen Krieges redeten – weil sich die Russen und die Amerikaner nicht verstehen würden, weil die Russen jederzeit bei uns einfallen könnten. (Weshalb ich anfangs dachte, die Mauer sei gebaut worden, um die Russen bei ihrem Vormarsch auf meine Heimatstadt aufzuhalten.)

Unser Kindermädchen hieß Regina und war mit einem Bergarbeiter verheiratet, der sie einmal dermaßen verprügelte, dass sie bei uns Unterschlupf suchte. Meine Großeltern stellten ihr im Waschkeller einen Liegestuhl auf. Das schien ihnen erstens standesgemäß, und zweitens war Regina damit nah bei der Waschmaschine, deren Bedienung schließlich zu ihrem Job gehörte. Regina und ihr Mann lebten in einer Zechensiedlung, Welten entfernt von unserer bürgerlichen Straße. Aber sie besaßen etwas, was es in unserem Bildungsbürgerhaushalt noch nicht gab: einen Fernseher. Bevor Regina von ihrem Mann vermöbelt wurde, durften wir Kinder dort unsere erste TV-Sendung sehen: Peterchens Mondfahrt, in Schwarz-Weiß.

Regina schaute nicht nur, dass wir Kinder keinen Unsinn veranstalteten, sondern vermittelte uns auch ethnologisches und anthropologisches Basiswissen. Meine Vorliebe für das Nagen an Apfelsinenschalen fand ein jähes Ende, als sie mich darüber aufklärte, wie unsauber diese seien. Diese Früchte wuchsen nämlich nicht in unserem Garten, sondern stammten aus Afrika. Und bevor sie in Europa eintrafen, hatte sie „der Neger angefasst!“.

„Der Neger“ war aber wenigstens weit weg. Unsere Alarmbereitschaft galt deshalb mehr dem Russen, der direkt vor unserer Tür stand. Auf meine Frage, was am Russen so gefährlich sei, wusste unser Kindermädchen eine ähnlich überzeugende Antwort wie im Falle der Apfelsine: „Der Russe hat vier Augen – zwei vorne, zwei hinten. Der sieht alles!!!“

Zu meinen Lieblingsspielen gehörte die Befreiung der Brüder und Schwestern in der DDR, für die wir an jedem Heiligabend nach der Bescherung ein Lichtlein in die beiden großen, zur Straße gerichteten Fenster stellten. Weihnachten stand vor der Tür, wenn man eine Mark zur Schule mitnehmen musste, um Kerze samt Untersatz zu erwerben. Aus meinen Bilderbüchern baute ich die Berliner Mauer. Dahinter rebellierte das Volk gegen diese Männer mit den vier Augen. Das Volk der Geknechteten bestand aus etwa 30 „Zweier-Legosteinen“. (Später schafften es diese rüber in den Westen – sie wurden zu Zuschauern in meinen Lego-Stadien.) Vorne ließ ich meinen einzigen Spielzeugpanzer auffahren. Damit der vieräugige und überall lauernde Russe das nicht sah, kippte ich den Tisch in meinem Zimmer um und benutzte ihn als Sichtschutz. Denn „der Russe“ war längst in unserer Straße. Eines Tages hatte ich aus meinem Fenster auf dem gegenüberliegenden Bürgersteig einen Mann gesehen, der eine Pelzmütze trug, wie sie nur Russen tragen konnten.

* * *

Es kam die WM 1966. Und mit ihr die Erkenntnis, dass der Russe zwar keine vier Augen besaß, wohl aber unendlich viele Arme. Jedenfalls, wenn er ein Fußballtorwart war und Lew Jaschin hieß. Jaschins Karriere befand sich bereits auf der Zielgeraden. Knapp drei Monate nach der WM wurde er 37.

Die WM in England war die erste, die ich intensiv verfolgte. Mittlerweile besaßen wir einen eigenen Fernseher (genauer: meine Großeltern besaßen und hüteten ihn), nachdem unser Hausarzt, Dr. Funke, meine Eltern davon überzeugt hatte, dass der Konsum von Fernsehsendungen nicht grundsätzlich schädlich sei – jedenfalls nicht, wenn dieser in vernünftigen Maßen erfolgen würde. Und auf das „vernünftige Maß“ achtete man in unserem Haus penibel.

Die WM 1966 war für mich überhaupt die erste Gelegenheit, Fußballspiele im Fernsehen zu verfolgen. Das deutsche Auftaktspiel gegen die Schweiz (5:0) verpasste ich noch, da ich nicht wusste, dass auch unser Gerät dieses zeigen würde. Das zweite Gruppenspiel gegen Argentinien (0:0) sah ich zufällig auf einem Kindergeburtstag, zu dem ich im Schlepptau von Schwester und Kusine Einlass gefunden hatte. (Und zu dem ich eigentlich nicht wollte.) Der Vater des Gastgebers war Schulleiter, wie mein eigener Vater, aber im Gegensatz zu meinem ein Fußball- und Sportfan. Dass ich bei ihm die Übertragung sehen konnte, machte mir klar: Zumindest bestand technisch die Möglichkeit, diese Fußballspiele auch in unserem Milieu zu verfolgen, dass wir also keine anderen Geräte hatten als die Menschen in den Zechensiedlungen. Vom Rest der deutschen Auftritte verpasste ich nicht eine Sekunde.

In Erinnerung blieb mir insbesondere das Halbfinale gegen die Sowjetunion. Wegen dieses fantastischen „russischen Torwarts“ Lew Jaschin, optisch der präsenteste Akteur im Goodison Park von Liverpool, noch heute Heimstatt des FC Everton. Eigentlich war es eine Begegnung Bundesrepublik Deutschland gegen Jaschin. Denn die Elf von Bundestrainer Helmut Schön war die deutlich bessere. Dass es am Ende nur 2:1 für Uwe Seeler und Co. hieß und die Deutschen sogar noch einige Minuten um den Einzug ins Finale zittern mussten, verdankte das „CCCP-Team“ allein Lew Jaschin.

Dank meiner vom Kalten Krieg geprägten Frühsozialisation und den Erzählungen von den vieräugigen Menschen hatte dieser große und ganz in Schwarz gekleidete Torwart für mich noch immer etwas Unheimliches. Aber da war auch noch etwas anderes. Etwas, das darauf hindeutete, dass die Deutschen, sofern sie Fußballer waren oder sich zumindest für das Spiel interessierten, zu diesem Russen eine Beziehung hatten, die nicht von Angst und Hass geprägt war, sondern von Respekt, ja großer Bewunderung. Trotz der Eiszeit des Kalten Krieges war Jaschin auch im Westen enorm beliebt. Nicht nur, weil er der unbestritten weltbeste Torwart war. Auch seine Bescheidenheit, Fairness und menschliche Wärme wurden gepriesen. Uwe Seeler nannte ihn einen „ungemein sympathischen Sowjetrussen“. Als Sportler wie als Mensch wurde Jaschin anders wahrgenommen als andere sowjetische Athleten, die auf grimmige Soldaten eines vor Westlern hermetisch abgeschirmten Kollektivs reduziert wurden.

* * *

Anfang November 2016 traf ich Uwe Seeler zu einem Gespräch über Lew Jaschin. Wir verabredeten uns im Ristorante la Veranda in Norderstedt, wo die Veteranen des HSV ihre eigene Ecke haben, die einem kleinen Museum ähnelt. Seeler erzählte von seinem unmittelbar bevorstehenden 80. Geburtstag und dass er diesen mit seiner Familie in einem Nebenraum des Restaurants feiern würde. Jaschin hatte er in allerbester Erinnerung. Nicht nur als Torhüter, sondern auch als Mensch. Die beiden waren sich wiederholt begegnet, u. a. in der Europaauswahl und bei der WM in England, woraus ein regelmäßiger Austausch entstand, der auch die Frauen der beiden Fußballhelden, Ilka und Walentina, einbezog. Auch nach dem Tod des Torhüters wurde der Kontakt zunächst noch weitergepflegt. Uwe Seeler: „Aber dann hat sich das irgendwie verlaufen.“

Im Gespräch drückte Seeler, im Übrigen ebenfalls ein ungemein sympathischer Mensch, sein Erstaunen darüber aus, dass Jaschin bei den internationalen Zusammenkünften ein besonderes Interesse an den deutschen Kollegen gezeigt habe. Obwohl der Krieg doch noch gar nicht so lange her gewesen sei und die Bundesrepublik und die UdSSR eigentlich „verfeindete Nationen“ gewesen seien. Seeler: „Jaschin war immer sehr deutschfreundlich. Er hat uns ja fast geliebt. Wir haben Politik und Fußball völlig getrennt – und die auch. [Gemeint sind die sowjetischen Spieler in den internationalen Auswahlmannschaften. Anm. d.A.] Die wussten sicherlich auch, dass wir anders ticken als die Politiker.“

Ich erzählte ihm, dass ich in einigen Wochen nach Moskau fahren würde, um Walentina Jaschina zu treffen. Als wir uns verabschiedeten, gab mir Seeler mit auf den Weg: „Bitte grüßen Sie Walentina ganz herzlich von mir und meiner Frau!“ Seeler bat darum nicht einmal, sondern dreimal. Es war ihm ganz offensichtlich ein Herzensanliegen.

* * *

Anfang Februar 2017 war es dann so weit. Dank der Hilfe von Lothar Szych, zu dieser Zeit noch Leiter des Referats für Arbeit, Soziales und Gesundheit an der Deutschen Botschaft in Moskau, und Oxana Grischenko, die in Moskau für die Friedrich-Ebert-Stiftung arbeitet. Oxanas Vater hatte in den 1970ern selber für Jaschins Klub Dynamo Moskau gespielt.

Den Flug hatte ich bereits im Dezember gebucht, das Visum im selben Monat beantragt. Aber grünes Licht kam erst 24 Stunden vor meinem Abflug. Zuvor gab es gewisse Bedenken, ob das Treffen zustande kommen würde. Schließlich sei Walentina Jaschina bereits 87.

Jaschina schlug als Ort des Treffens das „7 Element“ in der Novopeschanaja Ulitza 10 vor. Ein kleines nettes Café und Restaurant am Eingang eines Parks, fußläufig zur Metro-Station Sokol an der Ausfallstraße Leningradski Prospect. Zwei Stationen weiter südwestlich befindet sich das Stadion von Jaschins Klub Dynamo Moskau, das über eine eigene Metro-Station verfügt. Es ist eine der wenigen U-Bahn-Stationen, die nach einem Fußballverein benannt sind. (In Europa ist mir nur noch die U-Bahn-Station „Arsenal“ im Londoner Norden bekannt.)

Lothar als Moskau-Kenner und Freund des Fußballs sowie Oxana als Übersetzerin begleiteten mich ins „7 Element“. Bedenken bezüglich Jaschinas Alter waren schnell zerstreut. Wir begrüßten eine hellwache Dame, die deutlich jünger wirkte als 87 – vor allem geistig. Ihr Erinnerungsvermögen war phänomenal, ihre Antworten präzise. Und wie ihr Mann ist sie eine große Persönlichkeit.

Jaschina entschuldigte sich zunächst dafür, dass sie kaum Deutsch sprechen würde: „In der Schule war ich eine der besten Schülerinnen“, was wir ihr ohne Umschweife abnahmen. „Wir haben auch Deutsch gelernt. Aber ich habe wenig behalten. Mir fehlte die Praxis.“ Lew, ihr Mann, habe überhaupt keinen formalen Schulabschluss besessen und keine Fremdsprache gelernt – bedingt durch den Krieg. Aber er habe sich trotzdem problemlos mit allen Menschen verständigen können. Obwohl er eigentlich ein zurückhaltender Mann gewesen sei. „Jemand hat mal gesagt, Lew spräche die Sprache des Fußballs.“

Anschließend wurden wir gefragt, ob wir etwas essen möchten. „Nein, alles in Ordnung. Nur eine Tasse Kaffee. Aber was ist mit Ihnen?“ „Ich möchte nichts essen. Aber möchten Sie wirklich nichts essen?“ „Nein danke, wirklich nicht, wir haben noch keinen Hunger.“ Es war erst zwölf Uhr Mittag, das Frühstück lag gerade zwei Stunden zurück. Erst später wurde ich gewahr, dass unser höflich und bescheiden gemeintes „Nein“ vermutlich unhöflich war. Denn Jaschina wollte uns einladen. Verrückt, wo doch wir etwas von ihr wollten und nicht umgekehrt – russische Gastfreundschaft.

Jaschina hatte uns etwas mitgebracht. Eine Broschüre von Dynamo über Lew und Postkarten mit seinem Porträt. Als Lothar bemerkte, dass ihr Lew nicht nur ein großartiger Torwart gewesen sei, sondern auch gut ausgesehen hätte, schaute Walentina uns etwas ungläubig an: „Na ja, später vielleicht …“

Ich zeigte ihr ein Foto, das man von Seeler und mir im Restaurant in Norderstedt aufgenommen hatte. Ob Sie den Mann neben mir erkennen würde. Über Jaschinas Gesicht huschte ein Lächeln: „Seeeeler!“ Nach dem Tod ihres Mannes hätte sie noch einige Zeit in Kontakt mit den Seelers gestanden. Aber irgendwann habe sich dieser dann verlaufen …

Wir redeten nicht nur über Lew, sondern auch über ihr Leben. Walentina Jaschina arbeitete beim staatlichen Rundfunk, wo sie drei Sendungen moderierte. Die erste widmete sich politischen und wirtschaftspolitischen Themen aus der Region Moskau. Die zweite Menschen, die in ihrem Beruf große Erfolge feiern konnten. Bei der dritten zögerte sie: „Darf ich das sagen? Die Sendung hieß Partei-Tribüne. Es ging um Nachrichten aus der Partei. Moskauer Parteifunktionäre kommentierten aktuelle Ereignisse.“

Nach einer guten Stunde bat Walentina um eine Zigarettenpause – nachdem sie sich vorher noch über das „schrecklich viele Rauchen“ ihres Mannes beklagt hatte. Ich beneidete in diesem Moment Lothar darum, dass er noch immer rauchte, während meine letzte Zigarette nun schon 20 Jahre zurücklag. Was wäre das für eine Geschichte gewesen! Gut 50 Jahre nach der WM in England, als ich Jaschin erstmals in Aktion sah, bewunderte und ihn zu imitieren versuchte, stehe ich mit der Witwe des Torwarts des 20. Jahrhunderts auf einer Moskauer Straße und rauche mit ihr bei zehn Grad minus eine Zigarette. Wie Frau Jaschina vor dem Restaurant in ihrem eleganten Pelzmantel stand und sich von Lothar eine Zigarette anstecken ließ, erinnerte ich mich daran, dass Rauchen in meiner Kindheit ein Ausweis von Modernität und bei Frauen auch von Emanzipation war. Und dass ich als Kind bedauerte, dass meine Mutter nicht rauchte. (Meine Mutter spielte auch nicht Tennis. Wir wohnten auch in keinem Flachdach-Bungalow und hatten auch keine Hollywoodschaukel auf unserer Terrasse.)

Ich fragte Jaschina nach Lews Verhältnis zu den deutschen Nationalspielern – zu Seeler, Beckenbauer, Schnellinger und Schulz. Ja, Schnellinger, den habe ihr Mann gemocht. „Der hatte einen guten Humor.“ Beckenbauer sei damals für sein Buch über seine Freunde und seine Gegner bei ihnen zu Hause gewesen. Als ich ihr erzählte, dass ich nicht verstehen könnte, warum ihrem Mann bei den Spielen mit der Europaund Weltauswahl besonders an einem guten Verhältnis mit den deutschen Spielern gelegen war, trotz des Überfalls der Deutschen auf die Sowjetunion, trotz der Millionen Toten, antwortete Jaschina mit einem sehr gerade auf mich gerichteten Blick: „Wir betrachteten die Deutschen nicht als Feinde, sondern als Freunde. Wir haben Deutschland nicht als ein Land gesehen, gegen das wir Krieg geführt haben.“ Die Klarheit und Bestimmtheit, in der sie dies aussprach, war beeindruckend, aber auch irritierend. So richtig werde ich diesen generösen Umgang mit der Geschichte und den Verbrechen meiner Vorfahren nie begreifen.

Wir haben dann doch noch gegessen. Das von Jaschina empfohlene „Business-Menü“. Preiswert und exzellent. Dabei erzählte sie uns, dass sie dieses Restaurant öfters besuchen würde. Es liege in der Nähe ihrer Wohnung, in der sie bereits seit über 50 Jahren lebe. Im Übrigen habe sie in diesem Restaurant auch ihren 80. Geburtstag gefeiert …

Nach gut zweieinhalb Stunden verabschiedeten wir uns von Jaschina, auf die ihre vier Urenkel warteten. Zum Abschied sagte sie uns: „Lew wusste die Aufmerksamkeit seiner internationalen Freunde sehr zu schätzen. Ich sende hiermit den Deutschen meine herzlichen Grüße!“

Für Lothar, diesen qualmenden Glückspilz, gab es dann noch eine Verlängerung. Eine weitere Zigarette mit Frau Jaschina draußen vor der Tür – bei klirrender Kälte, aber unter einem wolkenfreien blauen Himmel und bei strahlender Sonne.

* * *

Kaum zurück in Deutschland, erhielt ich aus Moskau eine E-Mail von Lothar, der wie ich aus dem Ruhrgebiet stammt, aber aus völlig anderen sozialen Verhältnissen. „Gestern Abend ging mir noch einmal das Treffen mit Frau Jaschina durch den Kopf. Als ich um die zehn Jahre alt war und wir auf der Wiese in unserer Wohnanlage Fußball spielten, hatte jeder eine bestimmte Rolle, der eine war Pelé, der andere Seeler, wieder ein anderer war Gento. Wenn ich im Tor stand, war es überhaupt keine Frage, dass ich Lew Jaschin war. Hätte mir damals jemand erzählt: ‚Du wirst mal in gut 50 Jahren in Moskau vor einem Café stehen und gemeinsam mit Lew Jaschins Frau eine Zigarette rauchen‘, ich hätte ihn nicht verstanden. Erstens waren die Jaschins für mich schon richtig alt, ich hätte nicht geglaubt, dass einer von beiden so lange leben würde, zweitens wusste ich gar nicht, wo Moskau liegt, drittens habe ich damals noch gar nicht geraucht, und zu guter Letzt war die Idee, dass ich als damals Zehnjähriger jemals über 60 Jahre alt werden würde, so weit weg von meiner empfundenen Realität, dass ich wahrscheinlich nur gesagt hätte: ‚Du spinnst.‘ Ist schon echt unglaublich, wie das Leben manchmal so spielt. Völlig unberechenbar, zumindest mein Leben.“ Ja, völlig unberechenbar, und nicht nur seins.

* * *

Bei folgenden Personen, die mir in irgendeiner Weise bei diesem Buch geholfen haben, möchte ich mich ganz herzlich bedanken: Bernd Beyer, Oxana Grischenko, Hardy Grüne, Rainer Holzschuh, Ulrich Matheja, Willi Schulz, Uwe Seeler, Gottfried Weise, Manfred Zeller sowie Birgit Althoff und Lothar Szych, die in Moskau fantastische Gastgeber waren. Vor allem die Abendessen (einschließlich „Russen-Disco“) werden meine Frau Lisa und ich nicht so schnell vergessen. Moskau ist keine Stadt, in die man sich auf Anhieb verliebt. Aber eine sehr interessante Stadt. Sie wird uns wiedersehen.

Dietrich Schulze-Marmeling Februar 2017