Читать книгу Источник - Джеймс А. Миченер - Страница 6

Уровень XIV

О смерти и жизни

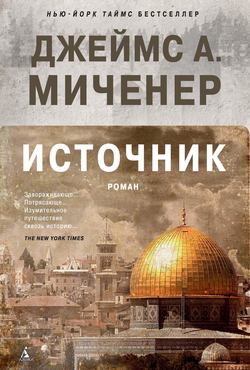

ОглавлениеГлиняная фигурка хананейской богини плодородия Астарты, или Аштарт, известной евреям как Ашторет (мн. число Аштарот), вавилонянам как Иштар, а грекам – под именем Афродиты. Эта богиня раз за разом появляется в Ветхом Завете, постоянно искушая евреев. Фигурка была обожжена в изложнице из двух частей при температуре 750 градусов. Обжиг состоялся в морском порту Акко примерно в 2204 г. до н. э. Была закопана с определенной целью у стены Макора после наступления сумерек осенним вечером 2202 г. до н. э.

Высоко в небе над пустыней парил стервятник, высматривая добычу в густых зарослях кустарника, возникших там, где подвижные пески встречались с плодородной почвой. Восходящие потоки воздуха держали широкие крылья птицы, и она, казалось, бессмысленно описывала огромные круги. Но ее зоркие глаза отслеживали любое мельчайшее движение внизу, и для замеченного живого существа наступал момент между смертью и жизнью. Стервятник, похоже, не проявлял ни малейших признаков нетерпения. Если жертва будет обречена на смерть, хищник стремительно спикирует вниз, а пока он продолжал ровный неторопливый полет.

Но тут что-то изменилось. Смерть дала о себе знать, и птица, сложив крылья, круто пошла к земле. С теплого восходящего потока, который держал ее в воздухе, стервятник соскользнул в прохладные нижние слои и, сделав крутой вираж, устремил взгляд на существо, которое, похоже, только что скончалось. Хищник быстро и решительно спускался к нему, ибо не пройдет много времени, и к безжизненному телу слетятся другие любители падали, но пока роль ангела смерти выпала на долю этого одинокого стервятника, которого несли вниз бесшумные крылья.

На земле лежал ослик, задняя нога которого попала в развилку жестких ветвей пустынного кустарника, и отчаянные попытки высвободиться окончательно обессилили его. Он громко вопил, дергался и пытался освободить ногу, но сейчас у него уже ни на что не было сил. Смерть стояла рядом, потому что из пустыни дул горячий ветер, и ослика сильно мучила жажда. Он прекратил сопротивляться, его неподвижность стервятник принял за смерть. И теперь животное затуманенным взором видело, как огромная птица описывает последние витки над его телом. И тот и другой, каждый по-своему, были готовы к смерти.

И в это мгновение в зарослях кустарника на краю пустыни появился кочевник, в сандалиях, ремешки которых обматывали лодыжки; за правым плечом болтался желтый плащ, украшенный красным полумесяцем. Лицо кочевника заросло бородой, а в руке он держал изогнутый посох, которым раздвигал упрямый кустарник. Время от времени он останавливался, прислушиваясь, не подаст ли голос отбившийся от его каравана осел. Кочевник ничего не слышал, но, увидев, как спускается стервятник, припомнил уроки отца, который тоже кочевал по пустыне, и прикинул, где может быть его осел. При виде крылатого хищника у кочевника возникли опасения, что его животное уже погибло, однако он прибавил шагу и, когда посохом отодвинул последние ветки, увидел под ними своего осла. Тот был на грани смерти, но сейчас она отступила.

Стервятник, в последний момент лишившийся добычи, издал хриплый гневный клекот и, поймав восходящий поток, широкими кругами начал подниматься в вышину, пока не стал для пастуха, стоявшего в кустах на краю пустыни, неразличимой точкой. Припомнив прошлые удачные охоты, он без усилий развернулся и полетел на запад. Под ним простиралась зеленая земля, на которой он часто пировал. Наконец под ним возник холм Макор, и в расположенном на нем поселении вот-вот должна была состояться другая встреча между жизнью и смертью. Она обещала куда более богатую добычу, чем заблудившийся осел, и в ней предстояло участвовать совсем иным силам, чем голодный стервятник и кочевник в желтом плаще со знаком полумесяца.

Стояло раннее лето 2202 года до нашей эры, и за более чем семь тысяч лет, что прошли с того дня, когда семья Ура установила менгир на скале, эти места претерпели разительные изменения. Одна цивилизация, не оставившая по себе следов, сменяла другую, пережив краткий период своего расцвета, – самой удачливой из них удалось просуществовать тысячу лет, а неудачникам – не более двухсот-трехсот, – но каждая оставляла после себя груды развалин после того, как ее здания превращались в кучи обломков, а их обитателей угоняли в рабство. Над руинами поднимались другие руины, пока скала не скрылась под двадцатью футами отбросов. Исчезла даже память о ней, если не считать, что на самом высоком месте из скопления напластований все же торчали несколько футов верхушки менгира. В этих местах он считался самым святым местом, и предания гласили, что сами боги воздвигли его.

Все остальное исчезло. Свод пещеры рухнул, а вход, через который за минувшие тысячелетия прошло неисчислимое множество ее обитателей, оказался завален, так что даже козы не могли спасаться от жары в ее прохладном укрытии, служившем им много лет. Но, как и прежде, жизнь в этих местах концентрировалась вокруг источника. Наносы земли продолжали расти, и теперь до воды было не менее тридцати футов. Скалы же, нависавшие над родником, были прорезаны глубокими бороздками, по которым можно было определить места, где девушки из Макора спускали веревки с сосудами, чтобы набрать воды.

На холме теперь располагался городок из сотни домов из глинобитных кирпичей, которые тянулись вдоль извилистых улиц. В этих домах обитали примерно семьсот человек, которые занимались торговлей, разводили скот и возделывали земли к югу от городка. Тем не менее самым заметным изменением в облике Макора была высокая стена вокруг поселения, и эта стена останавливала даже самых решительных захватчиков. Она была воздвигнута около 3500 года до нашей эры, когда племя, названия которого ныне уже никто не помнил, решило, что оно должно защитить себя, чтобы не погибнуть. И возвели массивную стену девяти футов высотой и четырех толщиной. При строительстве не пользовались известковым раствором, а наваливали друг на друга огромные валуны и угловатые куски скал. Издали казалось, что эту стену легко проломить в любом месте, но, когда захватчики приближались, они замечали, что за каменной оградой высится вторая стена из плотной земли, восьми футов толщиной, а над ней – еще два фута камней, так что любому, кто хотел преодолеть эту оборону, пришлось бы пробиваться сквозь четырнадцать футов камней, земли и снова камней. Сделать это было непросто.

За тринадцать веков существования стены ее штурмовали шестьдесят восемь раз – в среднем каждые девятнадцать лет – хетты и амориты с севера, шумеры и аккадцы из Двуречья, которое потом стало известно как Месопотамия, и египтяне из долины Нила. Даже предки «народов моря» после налета на Акко попытались захватить Макор, но из бесчисленных осад только девять завершились успехом. За прошедшие столетия город был полностью уничтожен лишь дважды, то есть его дважды сожгли и сровняли с землей, но можно считать, что ему повезло куда больше, чем его более крупным соседям, таким как Хацор и Мегиддо.

На первых порах Макор был земледельческим поселением, и его плодородные поля давали избыток продовольствия, которое можно было выменивать на другие товары. В течение нескольких последних столетий через Макор шли караваны, направлявшиеся из Акко в далекий Дамаск. Благодаря этому жители Макора познакомились с экзотическими товарами: обсидиановыми ножами из Египта, сушеной рыбой с Крита и Кипра, строевым лесом из Тира, тканями, изготовленными к востоку от Дамаска. Богатством Макора распоряжался в основном царь, но это слово нуждается в уточнении. О размерах города и его значении в делах мира лучше всего даст представление то, что случилось в 2280 году до нашей эры, когда соседний город Хацор оказался в беде и воззвал о помощи. Царь Макора откликнулся на призыв и послал на помощь соседям армию из девяти человек.

Наверное, странно, что в Макоре с населением всего семьсот человек был свой царь, поскольку в те времена такое количество жителей не считалось значительным, но если взять общую площадь окружающих угодий и незащищенных жилищ, то можно сделать вывод о том, что мы имеем дело с достаточно крупным экономическим сообществом. Подобные образования характерны и для других народностей. От столетия к столетию они возникали в Египте, в Месопотамии, а также в Хацоре, Акко и Дамаске. Подобные образования в основном имели тот же статус, что и крупные общины, а города, вокруг которых они возникали, то появлялись, то исчезали под натиском безжалостных исторических процессов.

Во времена крутых и жестоких изменений, когда пытались утвердиться могучие империи, Макору было позволено существовать лишь потому, что он был маленьким поселением, лежавшим в стороне от главных торговых путей в Египет, который давно уже возвел свои пирамиды, и в Месопотамию, которая только строила свои зиккураты. Он никогда не представлял собой важной военной цели, но после решающих сражений, которые могли состояться в любом месте, победившие обычно посылали несколько отрядов дать знать Макору, в чьем подчинении он сейчас находится.

В тех случаях, когда Макор подвергался нападению, его обитателей ждала печальная судьба: всех мужчин, которых удавалось поймать, убивали, их жен насиловали и отправляли в гаремы, а детей уводили в рабство. Позже, когда наступал мир, сюда снова стекались люди и заново отстраивали город. Поэтому в Макоре можно было встретить кого угодно. Тут были высокие, стройные, опаленные солнцем хананеи с голубыми глазами, маленьким носом и резкими чертами лица; чернокожие пришельцы из Африки; коренастые и мускулистые, с крупными крючковатыми носами хетты с севера и обитатели южных пустынь, отличавшиеся худобой и хищными чертами лица. Они называли себя хоритами. Даже кое-кто из «народов моря» решил осесть на берегу – крепкие, широкогрудые люди, предшественники финикийцев. Все жили бок о бок, смешивались друг с другом, и каждый в этих местах устраивался, как ему было удобнее.

Времена стояли смутные и неопределенные, и только одно не подлежало сомнению: споров из-за религии не возникало. Тогда было принято считать, что миром правят три великодушных божества – буря, вода, солнце – и всех их представляет менгир, воздвигнутый на самом высоком месте в центре города. Конечно, тут были и другие камни, всего четыре, которые в торжественном строю стояли перед храмом, но все преклонялись именно перед патриархом. Эрозия округлила его верхушку и заставила чуть ли не полностью уйти в землю, накопившуюся за эти столетия. Поскольку он напоминал человеческий пенис, его считали отцом всех богов и называли Эль. Из земли он выдавался всего на несколько футов, хотя другие были внушительными монументами, словно бог, которому принадлежал пенис, одряхлел и устал. Но тем не менее все считали, что в нем таилась скрытая сила, что он, бог Эль, – источник всепобеждающего могущества.

За этими главными богами следовали мириады других. Им не ставили памятники на высоких местах, но молящиеся ежедневно обращались к ним: к богам деревьев, рек, вади, созревающего зерна, но особенно – к богам окружающих мест, которые извечно пребывали здесь. Так, холм за Макором имел своего бога, гора, что высилась за ним, – своего. Называли их баалами, были маленькие баалы и баалы побольше, и перед каждым преклонялись по-своему, но одно особое божество все граждане Макора любили всем сердцем – это Астарта, соблазнительная полногрудая богиня плодородия. Именно она заставляла наливаться зерно, коров – телиться, женщин – рожать детей, а кур – нести яйца. В сельскохозяйственной общине улыбающаяся маленькая Астарта, конечно, была важнейшей из всех богов, ибо без нее круговращение жизни замерло бы.

В общем и целом баалы хорошо относились к Макору, и хотя город разрушали дважды, он снова возрождался к жизни, а под оком Астарты поля приносили новые урожаи. Но в нем почти не осталось семей, которые могли бы сказать: «Мы живем в Макоре вот уже много поколений». Большинство обитавших в нем горожан были пришельцами со стороны, но вот в большом, беспорядочно построенном из глинобитного кирпича доме, расположенном к западу от главных ворот и примыкавшем к крепостной стене, жил человек, предкам которого каким-то чудом удалось пережить и войну, и захват города. Когда храбрецов призывали к бою, мужчины этой отважной семьи, вооружившись копьями, взбирались на крепостные стены, но когда поражение становилось неизбежным, они первыми покидали их и прятались в каких-нибудь потаенных местечках, дожидаясь, пока не закончится резня и не потухнут пожары. И едва только в очередной раз воцарялся мир, они возвращались к своим раскидистым оливковым рощам и пшеничным полям.

Отпрыском этого находчивого клана был земледелец Урбаал, тридцати шести лет, по прямой линии потомок великого Ура, семья которого начала возделывать земли у Макора и который воздвиг на вершине холма монолит, прозванный позднее богом Элем. Урбаал был крепок, силен и коренаст, с большими зубами, которые блестели, когда он улыбался. Не в пример своим сверстникам, он сохранил волосы на голове и не имел склонности к полноте. На войне он был хорошим солдатом, а в мирные дни – преуспевающим земледельцем. Он был добр со своими женами, весело возился с детьми и хорошо относился к своим рабам. Он мог, если бы захотел, без труда стать царем или верховным жрецом, но Урбаал любил возиться с землей, заставляя ее плодоносить, и любил женщин. Однако сейчас его снедала тревога, и, торопливо следуя от своего дома на возвышенность, где перед храмом стояли менгиры, он морщил лоб и напряженно думал: «Хорошо ли сложится у меня год, зависит от того, правильно ли я сейчас поступаю».

Улица, на которой находился дом Урбаала, не вела прямиком от главных ворот к храму, ведь в те времена города не строили по плану. В действительности она петляла и виляла самым непредсказуемым образом, словно протоптанная наугад сельская тропа, да так, собственно, оно и было. Когда Урбаал шел по неровно вымощенной улице, горожане вежливо кланялись ему, но он не обращал на них внимания. Он был занят серьезными размышлениями. Взобравшись на холм, он обратился к самому дальнему из менгиров, вершина которого едва пробивалась из земли. Склонившись перед ним, Урбаал осыпал его поцелуями, не переставая бормотать: «Пусть этот год, великий Эль, будет моим». Затем, посетив остальные три менгира, он перед каждым произнес то же моление: «Баал бури, пусть этот год будет моим. Баал солнца, баал вод, я прошу вас о такой малости».

Затем он пересек площадь и зашел в тесную лавчонку хетта. Тот торговал товарами из самых разных краев. Урбаал обратился к бородатому мужчине, который стоял у полки с тканями:

– В этом году я должен быть избран. Что мне для этого сделать?

– Почему бы не посоветоваться со жрецами? – уклонился от ответа хетт.

– От них я уже узнал все, что мог, – сообщил Урбаал, делая вид, что рассматривает большой глиняный кувшин из Тира.

– Я могу тебе сказать лишь одно: расти свои оливки, – ответил хетт, но, бросив взгляд на взволнованного мужчину, неторопливо добавил: – И купи себе лучшую Астарту, которую только сможешь найти.

Именно этого совета Урбаал и ждал. Отойдя от полки с глиняной посудой, он вплотную приблизился к хетту и спросил бородатого торговца:

– А это поможет?

– Помогло же Амалеку победить в прошлом году, – заверил его торговец.

– У меня уже есть три фигурки, – возразил Урбаал.

– Всего три? И их хватает? Неужто? – Лукавый купец погладил бороду и посмотрел на богатого земледельца.

– Я и сам сомневаюсь, – признался Урбаал.

Отвернувшись от хетта, он стал бродить по тесной лавчонке, бормоча себе под нос. Затем, словно ребенок, который хочет что-то вымолить, он схватил хетта за руку:

– Ты и в самом деле думаешь, что поможет?

Хетт промолчал, но потом из какого-то угла извлек маленькую глиняную фигурку богини. Она была высотой в шесть дюймов, обнаженной и женственной, с широкими бедрами; руками она поддерживала округлые груди. Ее полнота была соблазнительна, ее было приятно рассматривать и держать при себе. Купец нескрываемо гордился ею и собирался взять за нее хорошую цену.

Урбаал внимательно присмотрелся к статуэтке. Для него она не была ни куском умело обожженной глины, ни абстрактным теологическим символом. Это была настоящая богиня Астарта, которая оплодотворяла землю, женщин, оливковые деревья. Без ее помощи он был бессилен. Он может возносить молитву баалу вод и баалу солнца, и они пошлют ему вдоволь тепла и влаги, но если Астарта нахмурится, оливки не будут давать масла, а если она не одарит его улыбкой, ему не видать победы в этом году.

Астарту Урбаал обожал. Другие боялись ее непостоянства – за голодным годом следовало изобилие, – но он приспособился к ее изменчивому поведению. Он искренне преклонялся перед ней, и в ответ она дарила его благосклонностью, так же как и его отца. Если поля и ульи Урбаала приносили изобилие, пусть даже у остальных его не было, то лишь потому, что они с Астартой понимали друг друга.

– Та фигурка, что ты мне продал в прошлом году, сработала, – сообщил Урбаал, рассматривая новую богиню.

– Вот уже три года как твоя Тимна не может понести, – заметил хетт, – а с правильной статуей…

– Беру! – решился Урбаал. – Сколько?

– Семь мер ячменя, семь – пшеницы, – ответил хетт.

Урбаал понимал, что цена будет высока, но ему пришлось пуститься в подсчеты.

– Это больше четырнадцати мер серебра, – сказал он. – В прошлом году было всего восемь.

– Да, четырнадцать, – согласился торговец, – но это особая Астарта. Ее не делали руками, как других, что живут у тебя. Ее нашли у новой дороги в Акко, поэтому она столько и стоит.

– Я беру ее. – Урбаал взял маленькую богиню, поднес ее к губам и через площадь пошел к монолитам.

Секрет успехов Урбаала заключался в том, что он сейчас собирался сделать. Он понимал: если Астарта – богиня плодородия, то она должна обожать совокупление как источник ее силы, поэтому он никогда не обрекал своих богинь на одиночество, а искренне заботился, чтобы в изобилии обеспечивать их мужскими богами. Поднеся свою новую покровительницу к древнему монолиту, он представил ее ушедшему в землю божеству:

– Сегодня ночью, великий Эль, ты можешь взойти в дом Урбаала, где тебя будет ждать богиня. – Затем он поднес ее к другим баалам, показал богиню в самой соблазнительной позе, потер фигурку о камень и прошептал: – Сегодня ночью, когда закатится луна, приходите в дом Урбаала, где вас будет ждать Астарта.

Нежно держа маленькую богиню в чаше ладоней, он поклонился четырем монолитам и собрался двинуться в сторону дома, но едва он повернулся, как на ступени храма вышла высокая стройная девушка лет шестнадцати. На ней было одеяние из груботканой материи и позолоченные сандалии. При каждом ее шаге сквозь одежду были видны длинные голые ноги; черные волосы, падавшие ниже плеч, блестели на солнце. Лицо девушки отличалось изумительной красотой: темные, широко расставленные глаза, прямой нос, высокие скулы и нежная шелковая кожа. Она шла с подчеркнутой грациозностью и отлично знала, какое впечатление производит на мужчин.

Стоило только этой рабыне, захваченной во время похода на север, появиться в Макоре, Урбаал потерял покой. В своих снах он не раз видел, как она идет. Он встречал ее в оливковых рощах, а когда девушки Макора топтали виноградные гроздья, она тоже была среди них, и ее длинные ноги были в пятнах красного виноградного сока. Даже когда Тимна, его вторая жена, носила ребенка, Урбаал мог думать только о высокой рабыне, и именно из-за нее он решил купить четвертую Астарту. Прижимая богиню к сердцу, он неотрывно смотрел на девушку, пока она не исчезла в другой части храма, но все же ему не давали покоя и другие мысли. Поднеся богиню к губам, он поцеловал ее и тихо сказал: «Астарта! Мои поля должны плодоносить. Помоги мне! Помоги мне!»

Какое-то время Урбаал еще постоял в тени, надеясь, что высокая рабыня вернется, но она не появилась, и он, расстроенный, побрел к главным воротам. К ним вел зигзагообразный проход, похожий на лабиринт. С башен на стене за этим проходом наблюдали лучники. Давным-давно Макор понял, что если ворота широкие и распахнутые, да к тому же ведут прямо к сердцу города, то стоит врагу прорваться сквозь них, город обречен. Но проход в Макор такой возможности не предоставлял. Как только захватчики оказывались за воротами, им тут же приходилось резко сворачивать налево, но прежде, чем они кидались вперед, нужно было так же резко поворачивать направо. В узком проходе враг был беззащитен перед копьями и стрелами засевших наверху защитников. В этом месте и располагался дом Урбаала.

В центре его с давних пор размещался двор странной формы. Он и был сердцем дома, крылья которого расходились в разные стороны. В той его стороне, что была ближе к воротам, жили две его жены и пятеро их детей: четверо от первой и новорожденный мальчик от второй. Противоположное крыло вмещало в себя амбары, бочки с вином, кухню и помещение для рабов, включая двух симпатичных девушек, уже успевших одарить его детьми, к которым он испытывал привязанность. Под крышей дома Урбаала обитали примерно двадцать человек. Дом был полон жизнью и любовью, и в нем всегда стоял гул голосов. Крестьяне предпочитали работать на этого громогласного и вспыльчивого человека, чем гнуть спину на полях, принадлежащих храму. Хотя трудиться на Урбаала было труднее, чем на жрецов, он нравился им, потому что и сам был такой же, как они. Он так же жадно ел и пил вино, как и они, работал в поле, и его широкая грудь блестела от пота.

Войдя в дом, Урбаал пересек двор и сразу же прошествовал в богато убранное святилище, где на маленькой полке стояли три Астарты, а рядом с каждой – продолговатый камень, напоминавший об одном из менгиров у храма. Урбаал бережно установил четвертую Астарту и вынул из укромного уголка кусок базальта, который берег именно для этой цели. У него была подчеркнуто фаллическая форма, символ мужской мощи, и Урбаал пристроил его поближе к богине, прошептав: «Ночью, когда зайдет луна, баал бури придет и возляжет с тобой». Он давно знал: если будет радовать своих богинь, они ответят ему взаимностью, но сейчас его желание было особым. Он хотел, чтобы новая покровительница поняла смысл сделки, которую он ей предлагал: «Да будет у тебя радость и в эту ночь, и во все другие. Я прошу тебя лишь об одном: чтобы мне было воздано по заслугам».

Ему помешало появление Тимны, второй жены, которая обычно не заходила в святилище, но на этот раз она была чем-то расстроена. У нее был классический облик жены, который мужчина за прошедшие восемь тысяч лет запечатлел в статуях: воплощение материнства, заботы и понимания. Ее темные глаза были вытаращены от страха, и, прежде чем она открыла рот, Урбаал догадался, что могло случиться. Несколько лет назад он видел то же испуганное выражение на лице своей первой жены, когда она так же не могла понять, что происходит. В этом сказывались женские слабости. И Урбаал приготовился к потоку слез.

– В чем дело? – мягко спросил он.

Тимна была не совсем обычной девушкой. Родом из Акко, она появилась тут вместе с отцом, который навестил Урбаала по торговым делам. Она завоевала уважение Урбаала той вежливостью, с которой отнеслась к Матред, его первой жене, хозяйничавшей в доме. Вместо стычек и споров Тимна принесла в дом атмосферу любви. С ее стороны это было совершенно правильно, ибо первые три года жизни с Урбаалом она оставалась бездетной, что и вызывало презрение со стороны Матред. Но с недавним появлением ее первенца в доме установились более ровные отношения. Став матерью, Тимна могла требовать от Матред уважительного отношения. Но сейчас, потеряв все присущее ей спокойствие, она сообщила мужу:

– Пришел жрец Молоха.

Урбаал ждал его появления. Жрец не мог не прийти. Урбаал хотел хоть чем-нибудь успокоить свою подавленную жену, но знал, что тут уже ничего не сделать.

– У нас будут и другие дети, – пообещал он. Тимна начала всхлипывать, и ему пришла в голову умная ложь. – Тимна, – сладко прошептал он, – гляди, что я тебе принес. Новую Астарту.

Она посмотрела на улыбающуюся богиню, лучащуюся плодовитостью, и закрыла лицо руками.

– А мы не можем убежать? – взмолилась она.

– Тимна!

Сама идея была богохульной, потому что Урбаал являлся неотъемлемой частью этой земли… этих полей… этих оливковых деревьев у источника.

– Я не отдам своего сына, – твердо сказала она.

– Все будет в порядке, – мягко успокоил он ее и притянул к себе на ложе, откуда она видела уверенную Астарту, обещающую, что год за годом ее чрево будет плодоносить. Обняв Тимну, Урбаал постарался внушить ей уверенность, рассказывая, как Матред, столкнувшись с той же проблемой, обрела мужество. – Сначала она чуть не скончалась от горя, – признался он, и Тимна удивилась, каким образом эта суровая женщина могла горевать. – Но потом она родила еще четверых детей и как-то ночью призналась мне: «Мы поступили правильно». У тебя еще будут другие дети, и ты будешь чувствовать то же самое.

Тимна внимательно выслушала его, но, когда он замолчал, всхлипнула:

– Я не могу.

Ему захотелось дать выход своему раздражению, но Тимна была такой трогательной, что он сдержался. Вместо этого он объяснил:

– Ведь именно Молох дает нам защиту. Великий Эль нужен, и мы преклоняемся перед ним, но во время войны только Молох защищает нас.

– Но почему он так жесток? – взмолилась Тимна.

– Он многое делает для нас, – объяснил Урбаал. – А взамен требует только наших первенцев.

Для Урбаала эта логика была неоспоримой. Он поднялся, собираясь навестить свои оливковые рощи, но Тимна с мольбой ухватила его за руки, пока он не осознал, что пора ей узнать грубую правду.

– Сколько существует Макор, – хрипло сказал он, – мы отдавали Молоху наших перворожденных сыновей. Матред сделала это. И девушки-рабыни тоже. Сделаешь и ты.

Он покинул помещение, но, проходя через двор, увидел своего последнего сына, который ворковал, лежа в тени. Урбаал оцепенел от горя, которое он боялся разделить с Тимной, но она последовала за ним и теперь, стоя в дверях, увидела, как он невольно содрогнулся. «Три раза он отдавал своих первенцев, – подумала она. – И от Матред, и от девушек-рабынь. Его боль сильнее моей, но он ее не показывает».

Тимна была права. Ее простодушного мужа разрывали противоречивые чувства, которые ставили в тупик людей той эпохи. Они не могли разрешить конфликт между жизнью и смертью – Молох требовал смерти, а Астарта дарила жизнь. Урбаал покинул свой дом, дышащий весельем, где девушки-рабыни щебетали с детьми, и в поисках успокоения направился в оливковую рощу. Пока он бродил мимо радующих глаз серо-зеленых деревьев, чья листва, поблескивая, как драгоценные камни, тянулась к солнцу, Урбаал пытался забыть о смерти, вызывая в памяти облик соблазнительной девушки-рабыни из храма. Урбаал вспомнил тот день, когда в первый раз увидел ее. Воины Макора отправились в небольшой поход – малые города вечно враждовали друг с другом. Однако Урбаал не принял в нем участия, но, когда войска возвращались, вышел из дому встречать их. Воины, горланя песни, шествовали по зигзагообразному проходу и среди пленников вели с собой эту очаровательную девушку. Ей было всего пятнадцать лет, и она не была жительницей завоеванного городка – она была рабыней, которая попала в тот город из каких-то мест ближе к северу. Поскольку никто из воинов не претендовал на нее, девушку отдали жрецам, а те уже сочли ее символом, который будет служить во благо городу. Они заперли ее в храме, и показывалась она лишь изредка. Ходили слухи, что ее готовят к какой-то высокой цели. Их план сработал. Мужчины Макора восторгались ею и, как никогда раньше, старательно возделывали свои поля и отлаживали прессы для оливок. И теперь Урбаал, осматривая свои деревья, не мог отделаться от ее волнующего облика.

По традиции он первым делом направился в центр рощи, где из земли дюймов на шесть торчал округлый камень, он служил пристанищем баалу, которому подчинялись оливковые деревья. Отдав ему дань уважения, Урбаал подозвал надсмотрщика. Тот, весь в поту, подбежал.

– Урожай все так же хорош? – спросил Урбаал.

– Посмотри сам, – сказал надсмотрщик.

Он подвел хозяина к склону скалы, где древнее устройство исправно обеспечивало немалую часть благосостояния Макора. На самом верху в твердом камне была выдолблена глубокая квадратная яма со сторонами в десять футов. Потребовалось немало терпения и стараний, чтобы выдолбить такую основательную яму, а вот как использовать ее, придумал уже настоящий гений. В середине ямы стоял деревянный стол с высокими бортиками, на который грузили спелые оливки. Над ним нависала тяжелая деревянная плита, которая опускалась на груду оливок, и специальный рычаг с силой прижимал ее. Поскольку мужчин в Макоре было не так уж много и они не могли часами давить на рычаг, к дальнему концу шеста на ремнях был привешен огромный камень, так что круглые сутки давление оставалось постоянным. Так выглядел один из первых в мире механизмов, и он работал.

Но другая часть изобретения заключалась в том, что под первой емкостью была вторая, а еще ниже – третья. Чтобы соединить их уровни, искусные мастера пробурили в твердом камне небольшие отверстия, и тяжелое оливковое масло перетекало из-под пресса во вторую яму, а потом и в третью. По пути оно фильтровалось, избавляясь от осадков и обретая прозрачность. Весь процесс представлял собой довольно сложную систему и последующие четыре тысячи лет оставался в том же виде.

Урбаал, макнув палец в содержимое последней ямы, облизал его и сказал надсмотрщику:

– Отлично.

– На этот раз ты обязательно победишь, – подмигнул тот.

Урбаал поделился опасениями, которые тревожили его:

– Как у Амалека дела с его коровами?

– Говорят, очень хорошо, – сообщил надсмотрщик.

– У него всегда все хорошо. – Урбаал и не пытался скрыть свое беспокойство.

Надсмотрщик придвинулся:

– Мы можем пустить псов разогнать его телят.

– Нам такие фокусы не нужны, – покачал Урбаал головой, – но на тот случай, если и у него бродят такие мысли, надеюсь, у тебя надежная охрана.

Надсмотрщик показал на сторожку, которую он недавно построил. Четыре вкопанных в землю столба поддерживали в двух футах над землей площадку с навесом из веток.

– До конца сбора урожая я буду спать в ней, – сказал надсмотрщик.

Вознеся молитву баалу давильного пресса, Урбаал, полный уверенности, покинул оливковую рощу. Но по дороге домой он встретил единственного человека, который мог лишить его этого чувства, – пастуха Амалека, сильного жилистого мужчину, выше и моложе его, с мощными мышцами ног. На его загорелом добродушном лице играла самоуверенная улыбка. Он не испытывал неприязни к сопернику, потому что ему уже доводилось выигрывать у него, и он явно собирался повторить свой успех. Амалек приветствовал Урбаала дружелюбным кивком и длинными легкими шагами покинул пределы города.

Дома Урбаал узнал то ужасное известие, которого так страшилась Тимна. Жрецы Молоха вернулись с известием: «Звезды говорят, что на нас нападут с севера. И врагов будет куда больше, чем раньше. Поэтому важно опередить их, и завтра будут сожжены первенцы». Багровой краской, доставленной с морского побережья, они поставили знаки на ладошках сына Урбаала и сказали, что его жена не должна плакать. Полные неколебимой уверенности, что никто не посмеет оспорить их решение, они покинули этот дом и пошли к семи остальным, где так же окрасили ладошки детей из семи самых известных семей Макора.

В эти минуты Урбаал не хотел слышать стенания Тимны и ушел из дому. На улице он столкнулся с Амалеком. Увидев встревоженное лицо пастуха, Урбаал понял, что и сына Амалека тоже отобрали для жертвоприношения. Оба они не обменялись ни словом, потому что, стуит выразить неудовольствие решением жрецов, и на дом и на хозяйство может обрушиться несчастье.

Жрецы Макора были непреклонны, но не жестоки. Им было чуждо чрезмерное варварство, и они делали лишь то, что необходимо для защиты общины. Они единственные владели письменностью и отсылали в Месопотамию глиняные таблички, испещренные клинописью, а в Египет – иероглифические послания. Они знали числа, разбирались в астрономии и могли предсказывать, будет ли год урожайным. Без их знаний Макор не выжил бы, ведь жрецы были и врачами, и судьями. Они управляли обширными угодьями правителей, присматривали за их рабами и отвечали за хранилища, куда свозили запасы зерна на случай голода. Только жрецы знали тайну Эля, безмолвно вздымавшегося из земли, и жаркой яростной глотки Молоха, и, если они решили, что угрозу войны может предотвратить только очередное жертвоприношение, с их решением необходимо было согласиться. Ибо они обладали справедливостью и рассудительностью. Когда Макор был в последний раз уничтожен, выживший жрец объяснил тем, кто вернулся на его развалины: «Несчастье пришло, потому что в прошлые годы вы жертвовали Молоху лишь детей бедняков или уродов». Вину за уничтожение города жрецы возложили на отсутствие преданности божеству, и они были правы. «Если уважаемые семьи Макора отказывались жертвовать Молоху своих первенцев, чего ради он будет защищать их?» Логика была неопровержимой. Теперь в заново отстроенном городе божеству посвящали детей лишь из богатых семей, и стоило появиться на свет первенцу Тимны, Урбаал знал, что мальчика ждет огонь.

Эту ночь Урбаал провел в одиночестве в помещении, где обитали четыре Астарты, и, размышляя о жизни и смерти, пришел в полное отчаяние, потому что в углу в колыбельке спал его сын и ладошки его были окрашены пурпуром. Малыш посапывал, не подозревая о торжественном обряде, который утром освятит город. Смерть уже маячила за спиной сына. Но над ребенком, улыбаясь, стояла новая Астарта, и с ее появлением давильня в оливковой роще стала захлебываться от обилия масла. С ее появлением дом наполнился новой жизнью, обещавшей прилив плодородия, и вполне возможно, что с ее помощью в доме появится высокая девушка-рабыня. Урбаалом владела какая-то странная смесь эротизма и размышлений о смерти, что вообще было свойственно мышлению той эпохи. Он лежал на кушетке, прислушиваясь к ровному дыханию своего сына, а потом стал мечтать о девушке-рабыне, которую он жаждал с такой страстью. И в мыслях его, и в этом помещении, и во всем Макоре причудливо смешивались смерть и жизнь.

Сразу же после рассвета по улицам, под грохот барабанов и завывание труб, двинулась группа жрецов в красных капюшонах, и Урбаал растерянно засуетился. Несмотря на грызущую его печаль от неминуемой потери сына, он тем не менее заторопился к дверям посмотреть, не шествует ли вместе со жрецами высокая девушка-рабыня. Ее не было.

Когда процессия несколько раз обошла город, барабаны смолкли и жрецы разделились. Матери застыли в смертном страхе. Наконец постучали и в дверь дома Урбаала. Явившийся жрец потребовал первенца Тимны. Та зарыдала, но муж зажал ей рот ладонью, и жрец, уносивший ребенка из дома, одобрительно кивнул. Снова возобновился барабанный бой и лязг цимбал. Взвыли трубы. Над городом висел гул возбужденных разговоров.

– Мы должны идти, – сказал Урбаал, беря Тимну за руку, ибо если мать не присутствует на жертвоприношении, то окружающие могут подумать, что она без большой охоты отдает божеству своего сына.

Но Тимна, которая была родом не из Макора, не могла заставить себя присутствовать на этом жутком ритуале.

– Спрячь меня где-нибудь, – взмолилась она.

Урбаал терпеливо отвел жену в святилище и показал ей улыбающуюся Астарту.

– Прошлой ночью, – заверил он ее, – приходил баал бури и развлекался с богиней. Теперь она понесла. Понесешь и ты. Я обещаю.

Он потащил ее к дверям, но Тимна в отчаянии цеплялась за колонны у входа. Наконец Урбаал потерял терпение и отпустил ей звонкую оплеуху.

– Для чего вообще нужны сыновья? – спросил он. – Перестань плакать!

Но когда они оказались на улице, он пожалел Тимну и вытер ей слезы. Матред, его первая жена, которая уже пережила такой день, лишь молча смотрела им вслед.

– Пусть она тоже узнает горе, – пробормотала она про себя.

Перебарывая режущую боль в груди, Урбаал по узким улочкам провел своих двух жен до храмовой площади, но прежде, чем подойти к святому месту, он сделал глубокий вдох, повел плечами и постарался справиться с одолевавшей его паникой.

– Мы должны хорошо выглядеть, – прошептал он, – потому что многие будут за нами наблюдать.

Но им повезло: первый, на кого он наткнулся в святом месте, был Амалек, тоже пытавшийся справиться с беспокойством, и двое мужчин, которым в этот день предстояло потерять своих сыновей, скрывая молчаливую боль, уставились друг на друга. Никто из них не выказывал признаков страха, и они прошествовали к менгирам, которые должны были придать ритуалу силу и достоинство.

На пространство между храмом и четырьмя менгирами, посвященными добрым богам, подкатили камни и на них воздвигли платформу, под которой уже ревел и бесновался мощный огонь. На платформе стояло каменное изображение бога необычной конструкции: его две вскинутые руки от кончиков каменных пальцев до тела образовывали широкую наклонную плоскость, а в том месте, где они соединялись с телом, зиял огромный разинутый рот – что бы ни клали на руки, скатывалось вниз и рушилось в пламя. Это был бог Молох, новый защитник Макора.

Рабы подкладывали под статую все новые вязанки дров. И когда изо рта божества стали вырываться языки пламени, два жреца схватили первого из восьми детей – шустрого девятимесячного малыша – и высоко подняли его. Бормоча заклинания, они подошли к воздетым рукам, положили на них ребенка и c силой толкнули его вниз – кувыркнувшись по каменным рукам, он свалился в огонь. Когда бог принял жертву, выбросив столб дыма, раздался протестующий вскрик матери ребенка, а потом ее слабый плач. Быстро оглянувшись, Урбаал увидел, что плачет одна из жен Амалека, и с горькой радостью ухмыльнулся. Жрецы тоже заметили это нарушение торжественности ритуала, и Урбаал подумал: «Они запомнят, что Амалек не cмог справиться со своей женой. В этом году они выберут меня».

Заботясь, чтобы и на его семью не пал такой же позор, который может лишить его благоволения жрецов, из-за чего он потеряет все преимущество, обретенное из-за оплошности Амалека, он схватил Тимну за руку и прошептал:

– Молчи!

Но в пламя уже были кинуты четверо других мальчиков, пока наконец в воздух не взлетел плачущий сынишка Тимны – к жадно распростертым рукам. От резкого толчка малыш мячиком улетел в огонь. Из огненной глотки с шипением поднялся столб едкого дыма, и у Тимны вырвался стон, но Урбаал свободной рукой схватил ее за горло и спас величие обряда. Он видел, что жрецы заметили его поступок и одобрительно улыбнулись. Он с особенной остротой почувствовал, что приметы говорят в его пользу и именно его объявят победителем года.

Последнему ребенку было около трех лет – родители молились и верили, что прошли годы, когда жрецы могли его забрать, – и он уже был в том возрасте, когда все понимал. С испуганными глазами мальчик отпрянул от жрецов, а когда они поднесли его к пасти божества, завопил, пытаясь ухватиться за каменные пальцы и спастись, но жрец разжал его маленькие скрюченные пальчики и сильным толчком послал в огненное жерло.

Едва вопль ребенка смолк в густом дыму, настроение на площади у храма изменилось. Бог Молох был забыт; пламени было позволено затухать, и жрецы обратились к другим важным делам. Снова загрохотали барабаны – теперь в более живом ритме – и запели трубы. Люди Макора, довольные тем, что новое божество теперь защитит их, оставили его куриться дымом, а сами потянулись к ступеням храма, полные радости, которая сменила недавнее чувство ужаса, витавшее над толпой. Даже матери восьмерых детей, онемевшие от страданий, двинулись к храму. И хотя они должны были мечтать поскорее покинуть эту площадь и предаться скорби, им были отведены почетные места, на которых они предстали в роли жриц, порадовавших бога своими первенцами. Они не имели права ни говорить, ни смотреть по сторонам, ибо таковы были традиции их общества – и такими они останутся навсегда.

Когда такая община, как Макор, поклоняется и богу смерти Молоху, и богине жизни Астарте, то верующие, сами того не подозревая, разрываются между двумя крутыми путями, которые ведут или вверх, или вниз, а точнее, к обрядам, которые не могут не становиться все причудливее и загадочнее. Например, в течение тех долгих веков, когда город поклонялся Элю, жрецов устраивало, что жители выражали свое преклонение возлияниями масла или едой, которую приносили на деревянных подносах, ибо сдержанную натуру Эля устраивали и такие скромные подношения. Даже когда тут появились еще три менгира, для них не потребовалось никаких особых чествований. Что же касается безмолвных баалов оливковых рощ и давилен, их устраивали совершенно простые обряды: поцелуй, венок из цветов или коленопреклонение.

Но когда сюда из прибрежных северных городов явился бог Молох, возникла новая проблема. Горожане были готовы принять нового бога – частично потому, что суровость его требований как бы доказывала его силу, а частично потому, что к своим богам они относились с легким презрением: ведь они от них ничего не требовали. Жестокие обряды Молоха не подавили город, тот сам принял их, поскольку они отвечали назревшей необходимости, и чем более требовательным становился бог, тем больше жители уважали его. После разрушения города никакие правила, по которым еще недавно жил Макор, не были столь убедительными, как слова жрецов: «Вы согласны отдавать своих сыновей Молоху, а взамен он дарует вам защиту». Не вызвал возражений и рост аппетитов Молоха. Если раньше его устраивала голубиная кровь и сжигание трупов баранов, то с каждым новым требованием он становился все могущественнее, и это все больше радовало людей, которые были в его тиранической власти. Никто не мог предугадать, какие новые жертвы он потребует, и менее всего сами жрецы. Новые требования божества рождались не под давлением жрецов: народ сам требовал новых обрядов, без размышлений принимая любых богов, которых только мог себе представить.

Более того, культ человеческих жертвоприношений не нес в себе ничего отвратительного и не способствовал ожесточению общества: в любом случае с жизнью приходилось расстаться, а тут она шла на пользу обществу, спасая его от множества насильственных смертей, так что подобные обряды не развращали людей. На деле в облике отца, ради спасения сообщества приносившего в жертву своего первенца, было нечто высокое и торжественное, и спустя много лет, когда недалеко от Макора родилась одна из величайших мировых религий, в ее основу легла духовная идеализация такого жертвоприношения, как главного кульминационного акта веры. Макор боялся не смерти, а жизни.

А вот что касается Астарты, все было по-другому. Начать хотя бы с того, что как божество она была куда старше свирепого Молоха и, может, даже самого Эля. Едва только первый земледелец догадался бросить в землю зерно, он оказался рабски зависим от плодородия земли. Без помощи какого-нибудь божества, властвующего над земными плодами, он был бессилен. Как бы он ни старался обеспечить свое процветание, выбор был за богом. И стоило лишь чуть-чуть поразмыслить, как не оставалось никаких сомнений, что божество плодородия носит женский облик. Даже в самом грубом и примитивном изображении женских форм читался символ плодородия: ступни ее росли из земли, между ног таилось вместилище семени, округлый живот напоминал о том, что растет и зреет в темноте под землей, ее груди были дождем, что питает поля, сияющая улыбка – солнцем, которое согревает мир, а вьющиеся волосы – прохладным ветерком, спасающим от засухи. Едва только человек серьезно взялся за обработку земли, поклонение такой богине стало неизбежным. По сути своей, оно формировалось как мягкая и добрая религия, в основе которой лежал приобретаемый опыт и мистерия секса. Концепция мужчины и богини, которые трудятся рука об руку, чтобы увеличить население земли и прокормить его, – одно из самых серьезных философских открытий. В нем есть и благородство, и глубина. Мало какие религиозные воззрения заслуживают таких слов.

Но органической частью этой очаровательной концепции был тот же путь требований, которым шли и почитатели Молоха, бога смерти, только более пологий. Поклонение, которого требовала Астарта, было столь убедительным, столь понятным в своей простоте, что его все принимали. Так как богиня обеспечивала процветание города, стали неизбежными обязательные обряды: перед ней возлагали опыленные бутоны цветов, перед ней отпускали на волю белых голубей и ягнят, только что отлученных от матери. Красивые женщины, которые хотели детей, но никак не могли забеременеть, просили ее помощи, а девушки, собиравшиеся замуж, извивались перед богиней в призывных танцах. Ее обряды были привлекательны еще и тем, что в них участвовали самые известные жители города и самые сильные земледельцы. Богине возносили самые красивые молитвы, ее взор ласкали самые большие гроздья винограда, самые золотые колосья пшеницы, и барабанный бой, воздававший ей хвалу, не призывал к войне. Спираль Астарты состояла из самых приятных вещей, известных людям, хотя любой толковый человек видел, чем это должно кончиться, ибо если Макор преклонялся перед принципом плодовитости, то из этого с неизбежностью вытекал единственный логический вывод, какими обрядами это завершится. И рано или поздно горожане станут настаивать на том, что это должно совершаться публично. Ни жрецы, ни девушки, ни мужчины, вовлеченные в этот обряд, не требовали публичности этого унизительного обряда. Об этом говорили все остальные, и неизбежность такого поворота событий должна была представить в новом свете личность Урбаала, который только что позволил бросить в огонь своего первенца, и в данный момент он, как и его жена, должен был нести на себе груз тяжкой скорби.

Но в Макоре Урбаал с легкостью, едва ли не с радостью, перешел от смерти к жизни. Его ждало очередное торжество, которое для этой цели продуманно организовали жрецы. С растущим возбуждением он слушал призывный грохот барабанов, сопровождаемый завыванием труб. Музыка все крепла, предвещая радостные события. Ее остановил жрец, который, выйдя из храма, вскинул над головой руки и крикнул:

– После смерти приходит жизнь! После скорби – радость!

Группа певцов, в которую входили и пожилые мужчины, и молодые девушки, завела радостную песню о временах года. Ее слова говорили, как колосятся поля, как животные кормятся на зеленых пастбищах. Эта песня пришла из давних времен и воспевала то главное, из чего складывается плодородие: человек может жить, лишь пока земля одаривает его своими плодами, и все, что способствует ее процветанию, автоматически считается благим.

Теперь жрец обратился к родителям, чьи дети погибли ради спасения города:

– Не важно, в каком возрасте мужчина погибает ради спасения своей общины. Ребенка, которому минуло лишь несколько месяцев, – и тут он посмотрел на Урбаала и его жену, – надо чтить так же, как героя сорока лет. Мужчины рождаются, чтобы умирать со славой, и те, кого еще в детстве постигает такая судьба, обретают величие раньше, чем мы, которые живут до старости. И не надо скорбеть о них. Они выполнили свое предназначение мужчины, и их матери должны гордиться ими.

Это была возвышенная теория, и она успокоила многих, но только не упрямую Тимну, которая инстинктивно чувствовала, что свершилось зло: ее шестимесячного сына ждала большая жизнь, и она не могла понять, почему ради блага города ее надо было прерывать.

– Но и в час смерти, даже геройской смерти, – продолжил жрец, – надо обязательно помнить о жизни. О тех, чьи дети умерли, чтобы спасти город. Астарта, богиня плодородия и жизни, даст новую жизнь, новых детей и новые поля, на которых будут пастись новые животные. И в час смерти жизнь возрождается заново!

Снова грохнули барабаны, и песнь вознеслась к небесам, когда два жреца вывели из глубины храма жрицу, закутанную в белое одеяние. Настал тот момент, которого так ждал Урбаал: перед ними предстала девушка-рабыня, от которой исходило сияние красоты. Она стояла на ступенях храма со сложенными руками и потупленными глазами. Дав музыке сигнал замолчать, жрец благоговейно стал снимать с нее один предмет одежды за другим. Они спадали с нее, как цветочные лепестки, и наконец под одобрительный гул горожан она предстала перед ними обнаженной.

Девушка была законченным совершенством, воплощением богини Астарты. И каждый мужчина, который смотрел на ее соблазнительные формы, видел в них безукоризненный символ плодородия. Эта девушка была предназначена для того, чтобы ее любили и оплодотворяли, дабы она, производя на свет такое же совершенство, каким была сама, благословляла землю. Не веря своим глазам, Урбаал смотрел, как обнаженная девушка позволяет толпе рассматривать себя. Она была куда прекраснее, чем он себе представлял, куда более желанной, чем он догадывался, когда жадными глазами следил за ней в редкие минуты ее появления на людях. Жрецы были правы, предсказывая, что стоит им представить новую рабыню, как толпа придет в неописуемое возбуждение.

– Ее зовут Либама, – объявил главный жрец. – Она служительница Астарты и скоро, в месяц сбора урожая, достанется тому мужчине, у которого в этом году будет урожай лучше всех, будь то ячмень, или оливки, или скот, или другие плоды земли.

– Пусть это буду я! – хрипло прошептал Урбаал. Сжав кулаки, он молился всем своим Астартам. – Пусть это буду я!

Его вторая жена Тимна, которую даже в эти минуты не покинула рассудительность, была поражена: мужчина, только что потерявший сына, мгновенно преисполнился похоти по отношению к девушке-рабыне. Она подумала, что Урбаал потерял рассудок. Тимна видела, как шевелятся его губы, повторяя молитву: «Пусть это буду я», и испытала стыд за него, за мужчину со столь искаженным представлением о жизни.

Жрец вскинул руки, даруя благословение обнаженной девушке, а затем медленно опустил их, давая понять, что сейчас зазвучит песня. Музыканты негромко заиграли мелодию, под которую рабыня стала кружиться в медленном танце. Голову она держала опущенной, но ее колени и руки двигались в зазывном ритме, и темп ее движений все убыстрялся, по мере того как усиливался барабанный бой. Разводя ноги, она так дразняще кружилась, что всем мужчинам не оставалось ничего другого, как в голодном порыве закусывать губы. Урбаал, с детским восторгом таращась на нее, заметил, что девушка так и не открыла глаз. Она танцевала как спящая богиня, не имеющая отношения к этой церемонии, но чувственность ее девичьего тела воплощала для Урбаала дух земли. Ему хотелось взбежать на ступени храма, схватить ее, заставить открыть глаза и унести в этот мир.

– В месяц урожая она будет принадлежать одному из вас! – крикнул жрец толпе.

Его помощники тут же набросили на девушку одеяния и увели ее. Толпа застонала – даже женщины, – потому что они надеялись увидеть более полную церемонию. Но ступени храма недолго оставались пустыми: на них появились четыре хорошо известные жрицы – многие мужчины уже познали эту четверку, – которые тоже обнажились. У них были далеко не столь соблазнительные тела, как у Либамы, но тем не менее и они могли быть символами плодородия. Жрецы без промедления назвали четырех горожан, получивших право совокупиться со жрицами. И те, радостные или огорченные – как посмотреть, – оставив жен, взбежали по ступеням. Каждый взял предназначенную ему женщину и отвел во внутренние помещения, отведенные для этих обрядов.

– Через них снова возродится жизнь! – запел хор, которому эхом откликнулись барабаны, и их дробь рокотала в воздухе, пока в дверях храма снова не появились мужчины.

Все дни, предшествующие формальному оповещению о ритуальной передаче Либамы тому мужчине, у которого будет наилучший урожай, Урбаал почти все время проводил у давильных прессов. Он часто приходил еще до того, как надсмотрщик вылезал из своей сторожки. Прежде чем поговорить с ним или ознакомиться с результатами предыдущего дня, Урбаал подходил к скале, где были выдолблены чаны, и возлагал на нее куски камня, отдавая дань уважения баалу масляного пресса, благодаря за вчерашние труды и прося его помощи на сегодня. Затем он возносил моления баалу чанов и баалу бочек, где хранилось масло, чтобы оно не испортилось. Только после этого он советовался с надсмотрщиком и шел к баалу рощи и к небольшой каменной колонне, представлявшей бога той дороги, по которой предстояло везти его бочки, и с каждым из этих баалов он беседовал, как с живым существом, ибо тот мир, в котором существовал Урбаал, был заполнен бесконечным множеством богов.

Занимаясь этими делами, Урбаал испытывал глубокую уверенность в существовании баалов, поскольку, если он надеялся выиграть соревнование за обладание соблазнительной Либамой, ему была нужна их помощь. Урбаала радовала мысль, что на его земле обитают столь могущественные существа – например, бог масляного пресса, способного производить столь чудесную вещь, как оливковое масло. В масло можно макать хлеб, на нем можно готовить, класть горячие компрессы на ногу или руку или же прохладные на голову. Маслом можно было умасливать богов, его можно заливать в глиняные светильники, чтобы они горели по ночам. Не подлежало сомнению, что только бог мог создать такую субстанцию, и того, кто это сделал, следовало почитать. Такие взаимоотношения влекли за собой психологическую уверенность, которой не знали люди последующих веков. Боги были тут же, под рукой, и с ними можно было торговаться и договариваться. Всю жизнь они были друзьями, и если по какой-то причине они выступали против человека, то лишь потому, что тот сделал нечто неподобающее и теперь должен был испросить прощения: «Возложи эту ношу на меня, великий Эль, и да обретут боги свободу. Да будет согбенной моя спина, а их выпрямлены».

Так распевал Урбаал, обливаясь путом над своими прессами, чтобы выжать все масло до последней капли.

Жрецы, наблюдая, как трудятся свободные земледельцы, были довольны той хитростью, которую тысячу лет назад придумали их предшественники: давая возможность свободным людям трудиться с полной отдачей, храм получал возможность устанавливать те нормы, которым должны были следовать рабы. Но в то же время жрецы были достаточно умны, и, хотя они заставляли своих рабов следовать примерам, которые показывали Урбаал и Амалек, они понимали, что такой труд для рабов недостижим, и даже не пытались этого добиться. С одной стороны, храмовые рабы не владели землей, а с другой – у них не было мощного стимула в лице живой богини, такой как Либама, как бы они ее ни вожделели. Стоит обратить внимание, отмечали жрецы, наблюдая, как Урбаал обливается путом, чего может добиться человек, если ему пообещать соответствующую приманку, и было видно, как его пример действовал на всю общину, хотя мало кто мог сравниться с ним.

В середине лета, когда был назначен день cбора урожая, Тимне пришлось пересмотреть принципы, по которым она жила. Ей минуло двадцать четыре года, но она продолжала оставаться чужой для Макора, поскольку некоторые его обычаи она так и не смогла понять. Но она никогда не считала, что в ее родном городе Акко жизнь может быть лучше. Правда, в Акко огненная пасть Молоха не пожрала бы ее первенца, но другие боги требовали иных подношений. У нее не было никаких иллюзий. В общем, жизнь в Макоре была не хуже, чем она могла бы быть в любой из соседних общин. Правда, время от времени до нее доносились слухи, ходившие в торговых городах, о совершенно другой жизни в таких далеких местах, как Египет и Месопотамия. Как-то египетский военачальник, прославившийся своими опустошительными налетами, остановился в Макоре и три дня гостил у его правителя. Он был человеком, который видел необозримые дали, простиравшиеся за стенами города. Проходя мимо дома Урбаала, он, полный естественного любопытства, остановился и, решив осмотреть владения Урбаала, стал задавать через переводчика умные вопросы. Именно благодаря им Тимна впервые осознала, что за Макором лежит другой мир, а за ним – еще один, и она задумалась, властвует ли и в них жестокий Молох или там почитают наполовину погребенного в земле Эля. Наблюдая за тем, как ее муж общается с баалами своих угодий, переходя от одного к другому, – оливковой рощи, давильного пресса, чанов с маслом, бочек, дороги, ульев, делянок ячменя и пшеницы, – она пришла к выводу, что в самом деле существуют маленькие и безобидные боги, которые ничем не лучше людей, и, если кто-нибудь из них исчезает, это ровно ничего не значит. И теперь, осознав, что она снова забеременела, Тимна испытывала радость от мысли, что кто-то появится вместо ее потерянного сына. Но когда она пришла вознести благодарность новой глиняной Астарте и увидела ее соблазнительное тело и лукавую улыбку, то серьезно растерялась: да, ее беременность совпала с появлением этой обаятельной маленькой богини. Вполне возможно, что Астарта имеет к этому прямое отношение. Но с другой стороны, почему надо считать, что Астарта пользуется большей властью в своих владениях, чем те маленькие скромные баалы, которых почитает ее муж, – в своих? Вопрос был сложный, но в тот день, когда она сообщила мужу, что снова беременна, Урбаал неподдельно обрадовался. Он привел Тимну в святилище, нежно уложил на свое ложе и вскричал:

– Я знал, что Астарта принесет нам ребенка!

Тимна подавила свой скептицизм и согласилась:

– Это сделала Астарта.

Однако при этом Тимна посмотрела на своего глупого мужа и сказала себе: «Он рад, что я беременна, но рад не из-за меня. И не из-за моего будущего сына. А лишь потому, что моя беременность доказала силу новой Астарты. Он думает, она даст ему право получить Либаму». Так в Тимне родилось презрение к своему супругу, которое потом она никогда не скрывала.

В месяц сбора урожая стало ясно, что Астарта благословила не только Урбаала и его жену, но и весь город. Пастухи сообщали, что их коровы приносят одного теленка за другим, ткачи нагрузили полки рулонами сотканного ими сукна, и урожай зерна обещал быть более чем обильным. Оливковая роща Урбаала приумножала его богатства, и он уже отправлял караваны ослов с оливковым маслом и медом в Акко, где их ждали корабли из Тира и Египта. Угрозы войны с севера стихли, как и предсказывал Молох, и воздух был полон предчувствием преуспеяния.

На землях вокруг Макора возникла традиция, которая потом появилась у многих народов: возносить благодарения за такой удачный год. Когда сбор урожая подходил к концу, стала звучать музыка и люди начали готовиться к предстоящим торжествам. Мужчины, которые считали, что Либама может достаться им, испытывали нервное напряжение, пока жрецы готовились оценивать их успехи в этом году, а Урбаал не без сокрушения ловил слухи, что в стаде Амалека творились буквально чудеса. В пределах дома Урбаал не скрывал своего раздражения, и Тимна, занятая только своей беременностью, смотрела на него с мягкой снисходительностью. Ей казалось смешным, что мужчина, обладающий двумя женами и послушными рабынями, может довести себя до нервного расстройства желанием провести какое-то время с девушкой. Ведь та, послужив несколько месяцев главной достопримечательностью храма, постепенно поблекнет и станет одной из обыкновенных проституток, которые по завершении празднеств обслуживают компании из трех или четырех человек. Закончит она тем, что превратится в никому не нужную постаревшую женщину, которую отдадут рабам в надежде, что ее изношенное чрево, может, и родит одного-другого ребенка. Тимна ни в коем случае не презирала Либаму; девушка в самом деле была хорошенькой, и Тимна могла понять, почему мужчины хотят ее, но Урбаал настолько серьезно воспринимал эту ситуацию, что вызывал отвращение. Более того, умная жена могла догадаться, что мучает ее мужа: случалось, что избранник испытывал такое нервное и радостное возбуждение, что проявлял себя самым жалким образом, комкая весь ритуал и навлекая позор на Макор. Астарта гневалась и отказывалась дарить городу богатый урожай. Как-то вечером, когда Тимна, погруженная в раздумья, сидела во дворе, она слышала, как ее муж молился Астарте, чтобы он стал избранником, а потом он вознес молитву, чтобы, если его выберут, он оказался достоин этой чести, ибо это смешно, если мужчина, неспособный оплодотворить женщину, будет праздновать обряд плодородия.

Жрецы все это учитывали по мере приближения дня, когда будет выбран представитель года. И Урбаал, и Амалек – оба были могучими мужчинами, и оба доказали свои способности, произведя на свет много детей. Беременность Тимны говорила в пользу Урбаала, но необыкновенная плодовитость коров Амалека тоже производила сильное впечатление, и жрецы колебались между этими двумя кандидатами.

Вершина праздника благодарения началась тремя днями пиршества, когда жрецы храма накрыли народу богатые столы, пустив в ход запасы, собранные храмовыми рабами в предыдущем году. Забивали коров, и из храма все время подносили новые кувшины с вином. Народ танцевал, кружась и притопывая. Музыканты играли всю ночь, а идущие мимо города торговцы останавливали свои караваны и присоединялись к торжеству.

Наконец на четвертый день весь город и его соседи – всего более тысячи человек – собрались у храма. Жар толпы распалила одна из самых красивых давних проституток храма. Она обнаженной танцевала на его ступенях, после чего ее увел во внутренние помещения шестнадцатилетний юноша, который, готовясь к обряду, подкрепился вином. Один за другим к храму выходили симпатичные мужчины и женщины, сплетаясь в фигурах эротических танцев, и наконец перед толпой предстала юная жрица Либама. И снова жрец совершил церемониальный обряд ее раздевания. Сдавленный гул пронесся над толпой, и, когда эта очаровательная девушка начала свой последний танец года, мужчины, которые могли стать ее избранниками, начали проталкиваться вперед. Ее танец был полон куда большей страсти, чем предыдущий, но вот он завершался, и все мужчины уже были полны острого желания стать ее партнерами, однако жрецы сгрудились вокруг нее, и старший из них крикнул:

– Избран Урбаал!

Тот взбежал по ступеням и, расставив ноги, остановился, глядя на Либаму. Она повернулась, готовая принять его, пока жрецы торопливо срывали с него одежду. Он стоял перед всеми, могучий, крепкий мужчина, и толпа восторженно заорала, когда он сделал шаг вперед, поднял жрицу на руки и унес в зал Астарты, где ему предстояло возлежать с ней семь дней.

Все еще полная печали по своему сыну, Тимна, бесстрастно глядя на это представление, пробормотала:

– Какой дурак! Плодородие таится в земле. И во мне.

Пока остальные остались праздновать, она медленно побрела домой. Жизнь предстала перед ней с новой, болезненной ясностью: с каждым из разных богов ее муж Урбаал ведет себя по-разному. Тимна вошла в святилище, с отвращением посмотрела на четырех Астарт и аккуратно, одну за другой, расколотила первые три вместе с их фаллическими спутниками. Взявшись за четвертую Астарту, она была готова расколотить и ее, но тут Тимну посетило странное подозрение, что, может, именно эта Астарта и обеспечила ей беременность и, если она разобьет ее, та прекратится. Уверенности в этом у Тимны не было, а потому она отнесла фигурку и остальные обломки к стене и глубоко закопала их. Утаптывая землю, она посмеивалась и над богиней, и над мужчиной, который так пошло посвятил ей свою жизнь.