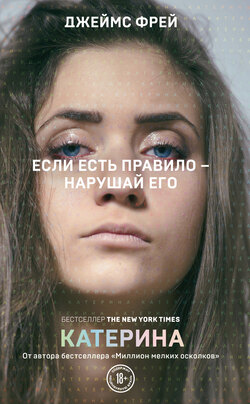

Читать книгу Катерина - Джеймс Фрей, Nils Johnson-Shelton - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Мои любимые места в Париже после того, как я прожил здесь два месяца

ОглавлениеLe Polly Maggoo, улица Пти-Пон. Говенный бар, где вконец опустившихся алкашей столько, что продавать абсент из-под полы уже нет смысла. На некоторых столах шахматные доски, сортиры устроены по-турецки, то есть с большой дырой в полу. Никогда не видел там ни салфетки, ни клочка туалетной бумаги, выпивка крепкая и дешевая, и всем плевать, хоть ты ори, хоть падай. Если приспичило подраться, просят выйти на тротуар, и бар всегда пустеет с началом драки: все выходят, смотрят, улюлюкают, а те, кто дрался, потом обычно обнимаются и идут выпить вместе. Большинство посетителей – турки и алжирцы, которые к выпивке пристрастились, а в их районах на это дело смотрят косо, и старики-американцы, которые зачем-то приперлись сюда, но уже не помнят зачем, потому и пьют целыми днями. Девчонки здесь так себе, не красотки, но им замуж не нужно, а после десяти порций выпивки уже не важно, какие они с виду.

Кинозал в Музее Пикассо, на улице Ториньи. Сидишь себе и смотришь кино о том, как Пикассо писал картины. Я еще зеленый и наивный, потому верю, что когда-нибудь в чем-нибудь прославлюсь. И уже настолько старый и мудрый, что знаю: таким великим, как Пикассо в живописи, мне не быть никогда.

Гробница Александра Дюма. Пантеон. Сукин сын написал «Графа Монте-Кристо». Уважуха.

Cactus Charlie, улица Понтье. Вроде как у них лучшие чизбургеры в Европе. Съел три. Каждый последующий был хуже предыдущего, и хоть я всю жизнь жру чизбургеры, мне никогда не попадалось такой гадости, как Cactus Charlie Burger – этот комок мяса, сыра, чили, бекона и соуса барбекю надо было назвать «дряньбургером». Зато напитки у них дешевые, а порции гигантские, за пять франков в счастливые часы дают стопку «Южного комфорта», вдобавок бухие американки и англичанки часто не прочь поебаться в сортире.

Музей Оранжери, сад Тюильри. Мне всегда казалось, что Моне с «Водяными лилиями» – это охренеть как скучно. Так и есть – почти всегда. В музеях Америки я насмотрелся на них, и они всегда напоминали мне засохшую блевотину. Но однажды я болтался по музею и забрел в две большие овальные комнаты, а там восемь здоровенных картин, которые Моне написал перед самой смертью. Хотел создать что-то такое, чтобы заставить людей забыть, что внешний мир существует. И создал. Они офигенные. Потрясающие. Безмятежные. Видение реального мира, только какое-то еще более прекрасное, более ошеломляющее. Вот только другие посетители в том же зале – это отстой. Почему-то им обязательно надо трепать языками, чтобы все остальные на сотню ярдов вокруг знали, в каком восторге они от «Водяных лилий». Заткнулись бы лучше на хуй, посмотрели, прониклись и съебались. Заткнулись. На хуй. И съебались.

Texas Star, площадь Эдмон-Мишле. Тупой американский бар с техасским флагом у входа. Здесь, похоже, бывают все, кто родом из Техаса, когда заявляются в Париж. Выходят из Центра Помпиду, а тут и он. В баре наливают пиво Lone Star и делают съедобные тако, которых вообще-то больше нигде во Франции не сыщешь, насколько мне известно. Здесь я однажды вечером познакомился, бухал и блевал с племянницей бывшего президента США. Мы пили текилу стопками: пока я две – она одну. Бухать она умела по-черному, мне поплохело, и я облевал весь стол вместе с нашими стопками и ее колени. Через пару часов мы перепихнулись, и на следующее утро я проснулся у нее на полу без штанов. Ее самой там не было, и больше я ее не видел, но всякий раз, когда мне хочется послушать, как вокруг базарят про оружие, нефть, футбол и как это круто – носить ковбойские сапоги, хотя, по-моему, нисколько, я иду в Texas Star.

Maison de Gyro, улица Юшетт. Целая улица заведений с греческой кухней. Есть и шикарные, и так себе, и дерьмовые фастфудные забегаловки. И в каждой витрине крутятся нанизанные на вертелы куски баранины для гиро. Maison D рядом с Le Polly Maggoo, где я часто надираюсь в хлам, – за ближайшим углом. Открыто допоздна. Дешево, что пипец. Я наткнулся на это место однажды ночью, пока болтался по округе пьяный в жопу, купил их фирменное блюдо – треть багета с зеленым салатом, помидорами, кучей обалденно ароматного мяса гиро с красным и белым соусами и картошкой фри сверху. Сытная, вкусная и чертовски вредная для здоровья жрачка. Теперь у меня Maison D (так я зову и ресторан, и тамошние сэндвичи) случается довольно часто, хотя помню я об этом редко. С целыми и надкусанными сэндвичами Maison D в карманах мне где только не доводилось просыпаться: у себя в постели, повсюду на полу, в незнакомых комнатах и на лавках в парке.

Пигаль. Секс. Секс секс секс секс. Секс мне нравится. Вообще-то я его люблю. Хоть нежный и ласковый, хоть быстрый, грубый и грязный, хоть что-то среднее между ними или вперемешку – я на все согласен. Если к нему прилагается любовь, та самая сумасшедшая бешеная любовь, тем лучше, но это редкость. Что есть, то и беру. А в Пигале секс есть. Секс-шопы, стрип-бары, шоу для взрослых (там трахаются), бурлески, проститутки и проституты, свингеры, случайный народ в поисках ебли. Одни хотят за нее денег, у других деньги есть, и они готовы платить, а некоторые просто хотят. На бульваре Клиши – один за другим шоп бар кабак варьете пип-шоу незаметная дверь в какой-нибудь роскошный изврат. Я брожу по Пигаль бухой, трезвый, навеселе, днем, ночью, утром, всякий раз, когда мне надо кончить, и хочу, чтобы потом мне стало хоть немного стыдно. От стыда я не прячусь. Он идет в комплекте с моей жизнью. Порой я тоскую по нему, ищу его, нуждаюсь в нем, должен получить его на хуй. Острую слепящую радость взрывного оргазма, чтобы потом не было сил смотреть в гребаное зеркало, потому что я позорный мешок с говном и стыдом. Ну и пусть. Я знаю, куда идти за ним. И иду.

Люксембургский сад, несколько входов, 6-й округ. Здоровенный шикарный дворец, а вокруг – огроменный шикарный сад. Самые роскошные газоны в мире. Куда ни глянь, старые мраморные статуи покойных королей, королев, принцев и принцесс. Пара детских площадок (их я обхожу стороной), несколько фонтанов, скамейки, есть тихие тенистые уголки, где старичье читает книжки и вязнет в липких воспоминаниях и сожалениях. Я часто прихожу сюда поспать с отходосов, почитать, когда трезвый, поваляться на траве, попивая винцо, помечтать о каком-нибудь дурацком будущем с безумием, славой, спорами и шумихой. В саду парочки и семьи часто устраивают пикники. А я наблюдаю. Представляю, о чем они думают и вправду ли они такие счастливые и довольные, как кажется. Их я уважаю. Они сделали другой выбор, не такой, как я. Но все мы исполняем мечту каким-нибудь способом, не одним, так другим.

Le Bar Dix, улица Одеон. Сраный старый бар в подвале сраного старого дома. Тесный, футов двадцать в ширину и сорок в длину. Стены каменные, выгнутый потолок тоже, всюду сраные старые картины. Темно, орет музыка, тут крутят только французскую, так что я без понятия, о чем они там поют, но точно знаю, что не о том, как быть почтенным обывателем и платить налоги. Вдоль стен мягкие банкетки, перед ними столы и стулья. Все в чем-то липком. Не знаю в чем и знать не хочу. Но липкое тут все – и столы, и стулья, и банкетки, и стены, и стаканы, и бутылки, и кувшины. Единственное, что я пью в Le Bar Dix, – сангрию из кувшина. Крепкая, дешевая, на вкус ничего, хоть и резковата. Что-то вроде французского Mad Dog или Thunderbird. Я сижу с дневником и пишу и бухаю и глазею на девчонок, они тоже часто сидят одни, обычно во всем черном, с грустными глазами, строчат в дневнички и пьют в одиночку. Так себе, но сойдет.

Могила Виктора Гюго. Пантеон. Сукин сын написал «Собор Парижской богоматери» и «Отверженных» – паршивые мюзиклы, а книги классные. Большая уважуха.

Berthillon, улица Сен-Луи-ан-Лиль. Во Франции магазины, где продают мороженое, называются glaciers. Красивое слово. «Глясье». В нем, как и во многих французских словах, есть изящество. «Глясье». Люблю мороженое, и глясье тоже люблю. В этом глясье – лучшее мороженое в Европе, так все говорят. Находится оно на шикарном таком островке за Нотр-Дам. Мороженое вкусное, особенно когда глотаешь – приятное, прохладное и сладкое. Сразу вспоминаю, как в детстве жизнь была простой, все вокруг – большим, важным и невероятным, а я постоянно удивлялся и восторгался. Так что я часто ем мороженое, потому что от него становится хорошо и вспоминаются простые счастливые дни. Глясье.

Shakespeare and Co, улица Бюшри. Этих книжных магазинов было два. Первый, где тусовались и Хемингуэй, и Фицджеральд, и Гертруда Стайн, и Джеймс Джойс, закрыли нацисты в 1941 году. Убивать евреев нацистам нравилось, а крутые книжные магазины – нет. Второй, в который я хожу, открыл в 1951 году американский военный Джордж Уитмен, который на Второй мировой войне надрал задницу нацистам, позакрывавшим книжные магазины. У него бывали Аллен Гинзберг, Уильям Берроуз, Анаис Нин и Джеймс Болдуин и еще Сартр и Лоренс Даррелл. Сам магазин – симпатичная халупа. Прямо у воды, напротив Нотр-Дам. С маленькой каменной площадкой спереди. Снаружи ярко-зеленый, с обшарпанной вывеской. Внутри набит книгами, прекрасными книгами на английском, на котором я умею читать. От них ломятся полки, они стопками высятся на столах, все эти лабиринты слов, занимающие каждую щель и нишу. Макулатуры здесь почти нет, никаких там дешевых триллеров или знойных романов. Только великие книги, классика или хрень поновее, с солидной репутацией. Это скорее литературный, чем книжный магазин. Все здесь живо интересуются чтением, словами, их историей и будущим. Наверху жилые комнаты, и почти все, кто работает в магазине, там же и живут. Здесь находят приют изгои и скитальцы, их пускают сюда провести ночь-другую или один-два месяца. Смазливые девчонки здесь попадаются всегда, или в магазине, или на площадке перед ним. Здесь я трачу больше денег, чем где-либо еще в Париже. Это лучшая прикольная улетная книжная лавчонка в мире.

Stolly’s, улица Клош-Персэ. Бар в тесной хибарке. В Марэ. Со столиками и стульями перед входом. Подают английское пиво, французское пиво и всякое-разное бухло. Публика здесь смешанная, в отличие от других парижских кабаков, где бывают или только французы, или только американцы, или только еще кто-нибудь. Я всегда сажусь снаружи, в любую погоду, и смотрю, как люди проходят мимо, читаю, пишу, думаю и мечтаю. Обычно среди посетителей полно интересных чуваков, писателей, художников или ученых. Здесь бухают умники.

Базилика Сакре-Кёр на Монмартре. Церковь. На вершине Монмартра, в самой высокой точке Парижа. Вообще-то я по церквям не фанатею, но эта что-то. Я тащусь. Лестницы вверх тянутся бесконечно, кажется, будто взбираешься на Эверест. Я раза три останавливаюсь на перекур. А вид сверху невероятный. Там есть пятачки с травой, где можно сидеть, смотреть, курить или бухать. Прямо по курсу каменная смотровая площадка. Туристы с фотоаппаратами, у парочек место встречи, верующие спешат на службу, иногда какие-то африканцы впаривают сувениры, иногда полиция гоняет африканцев. Обычно я прихватываю с собой наверх бутылку дешевого красного и пачку курева, подхожу поближе к краю, смотрю на город, на самый прекрасный и цивилизованный город на земле. Вид великолепный. Он успокаивает меня, заставляет умолкнуть, рассказывает истории, забирает из головы мысли или дает сосредоточиться на каких-нибудь из них. Я сижу, смотрю, пишу в блокнотах, иногда читаю, пью, курю. Часто вижу там одного старика. Ему лет восемьдесят, хорошо одет, обычно в черный костюм и рубашку с галстуком, белые волосы старательно расчесаны, лицо в глубоких морщинах. Он всегда на одном и том же месте, у края площадки, чуть сбоку, смотрит на город. Выглядит грустным и одиноким, тяжело вздыхает, иногда опускает голову и смотрит на каменные плиты. Хотел бы я знать, что у него в голове, на душе, в памяти. Что он потерял и когда, сколько у него отняли, какие раны потери оставили в его душе. Знать бы, какую боль он чувствует, как он когда-то радовался, сложилась ли его жизнь так, как ему хотелось, или нет, стоила ли она того, чтобы ее прожить. Кого он любил и чьи сердца он разбил, и кто и что разбило его сердце. Интересно, изменил бы он что-нибудь, если бы вернулся в прошлое, какие ошибки совершил и значат ли они что-нибудь до сих пор. Я никогда не заговариваю с ним, не знакомлюсь, не тревожу его. Ему уже не долго осталось. Надеюсь, он уйдет мирно. Надеюсь, как и я, когда придет мое время.

Le Refuge des Fondus, улица Труа-Фрер. Фондю – это круто. Тебе дают посудину с булькающим сыром и всякую еду, которую можно макать в него. Или посудину с кипящим маслом и тарелку с сырыми стейками, и готовь их, как пожелаешь. Здесь только одно фондю и подают. Просто, приятно и вкусно. Фондю и вино, которое приносят в детских бутылочках, так что чувствуешь себя и по-дурацки, и в то же время классно, когда пьешь. Заведение совсем крошечное. Музыка громкая. Посетители шумные. Однажды я пришел туда один. Съел оба вида фондю, напился вусмерть. Думал про бывшую, которая сейчас где-то в Америке. Мы вместе учились в школе. Я всегда думал, что любовь с первого взгляда – чушь собачья, пока не увидел ее. И влюбился. Всем сердцем, сильно и сразу. Год я не разговаривал с ней. Только глазел всякий раз, когда видел. А когда она отвечала мне взглядом, отводил глаза. Смотреть на нее было больно. Сердце колотилось так, словно сейчас взорвется. Руки тряслись. Если она пыталась заговорить со мной, я был не в состоянии отвечать. Она казалась ненастоящей. И самому себе я казался ненастоящим, когда видел ее. Когда мы случайно сталкивались в компании где-нибудь в баре, я делал вид, будто не замечаю ее. Но не потому, что цену себе набивал, а потому что боялся ее. Мы виделись еще и еще, и наконец я смог заговорить с ней, стал рассказывать всякую чушь, смешить, смущать, и она влюбилась в меня, и на какое-то время жизнь стала ненастоящей. Но она всегда возвращается – холодная и суровая реальность. Так что теперь я ел фондю один. И думал о ней. И наблюдал за парочками на свидании в Refuge. И надеялся, что у них все закончится не так, как у нас. Что они так и будут улыбаться. Вот и надрался. А когда ушел, купил еще три бутылки вина в первой же лавке, какая попалась по дороге. И проснулся на следующий день поздно утром на тротуаре.

«Врата ада», Музей Родена, улица Варенн. Роден был величайшим скульптором мира. Единственным в истории, стоящим на одном уровне с Микеланджело. Музей – его прежний дом, где он работал, пил, злился и трахался и где создал прекраснейшие скульптуры на земле. Это огромный французский особняк на большом участке, окруженный садами. Повсюду в доме рисунки и статуи, как и в саду возле дома: «Поцелуй», «Бальзак», «Мыслитель», «Три тени», «Граждане Кале», «Тайна» и самая великолепная из них – «Врата ада». Наша с Луи квартира минутах в десяти ходьбы. Я прихожу сюда почти каждый день. В какой-то момент меня тянет к ней, и я иду. Бреду через сад перед домом по дорожке, которая ведет к «Вратам». Пока шагаешь вдоль зеленых живых изгородей, «Врата» вырастают впереди, двадцать футов в высоту, пятнадцать в ширину, сто восемьдесят фигур вокруг массивных двустворчатых дверей и прямо на них, дверей, которые ведут в геенну огненную, к вечным мукам. Они из бронзы, состарившейся за восемьдесят лет под открытым небом, на ступенчатом пьедестале, у большой каменной стены. В основе замысла – начало «Ада» Данте, такими Роден видел красоту, и любовь, и ужас, и вечность, мужчины и женщины кричат, тянутся, целуются, молят, плачут, умирают, мучаются, страдают от любви и боли, сожалений и скорби, при мысли о том, что будут вечно гореть в аду. Каждый раз, когда я вижу их, это волнует меня, пугает, приводит в трепет, смиряет, заставляет почувствовать себя ничтожеством и вдохновляет. Представить себе не могу разум, который вообразил себе такое, руку, которая все это изваяла, безумное ужасное чудесное состояние, в котором был Роден, весь этот труд, полную сосредоточенность, виртуозность, с которой изваяна каждая фигура и каждый ее фрагмент. Перед «Вратами» две простые деревянные скамьи. Каждая рассчитана на двоих или на троих, если они не прочь потесниться. Обычно обе свободны. Посетители смотрят на «Врата», но недолго. Вид у них тревожный, беспокойный, угрожающий, а в Музее Родена столько других скульптур – более жизнерадостных, приятных глазу и душе. А я люблю «Врата». Почему-то они успокаивают меня, заземляют, поддерживают. Я всегда сажусь на одну из скамей. Читаю, пишу в блокноте, смотрю в небо, дремлю, говорю с Богом, хоть и не верю в него. А во «Врата ада» – в них я верю. В редких случаях, когда кто-то сидит рядом или на другой скамье, я не обращаю на них внимания и не заговариваю с ними. Продолжаю читать, или писать, или заниматься тем, чем я занят. Это моя ниша. «Врата ада». Одно из немногих мест в жизни, где мне спокойно. Не знаю, что это означает – но «Врата ада» успокаивают меня, и не хочу знать. Я принимаю все, что могу, и не важно, откуда оно исходит.

La Closerie des Lilas, бульвар Монпарнас. Шикарное кафе. Или только для меня шикарное. На углу. Увитое виноградом так, что внутрь не заглянешь. Говорят, здесь на табурете у барной стойки Хемингуэй написал почти все «И восходит солнце». Пикассо, Ф. Скотт Фицджеральд, Модильяни, Бретон, Сартр, Андре Жид, Оскар Уайльд, Сэмюэл Беккет, Ман Рэй, Эзра Паунд и Генри Миллер, мой обожаемый Генри Миллер – все зависали здесь. Вход – арка, увитая зелеными лозами, рядом с ней меню под стеклом. Внутри я ни разу не бывал. Никогда не проходил под аркой, не садился у стойки, не заказывал выпивку. Я не достоин переступать этот порог. Может, когда-нибудь, но не сейчас. А пока буду стоять снаружи и воображать будущее, в котором я смогу сесть среди отголосков эха своих кумиров и знать, что это место принадлежит мне по праву. А пока читаю меню, заглядываю одним глазком в арку входа и мечтаю.

Мона Лиза, Лувр. Вообще-то это херня какая-то. В том же зале висит сотня картин намного интереснее. Но я все-таки подошел, сделал фотку и постоял рядом вместе с толпой других кретинов и делал такой вид, словно восторгался. И я верю в теорию заговора, что картина на стене будто бы даже не настоящая. Просто хорошая копия, а настоящая где-нибудь в подвале под брезентом, вдали от света, вспышек, глазеющих на нее идиотов, в том числе меня, вдали от мира и под защитой. Но сам Лувр удивительный. Самое величественное здание из всех, какие только есть. Думать о том, что это был чей-то дом, нелепо. Все равно что заявить, что Эмпайр-стейт-билдинг или Сирс-тауэр – чей-то дом. Даже вроде как понятно, почему случилась революция. Если бы мне пришлось каждый день жрать крыс и глину и видеть, как кто-то живет в таком просторном и красивом здании, как Лувр, я бы тоже захотел снести им гребаную башку.

Могила Шарля Бодлера. Кладбище Монпарнас. Алкаш, опиоман, блядун и шлюхолюб, маньяк. Написал «Цветы зла». Написал «Парижский сплин», от которого меня плющит каждый раз, когда я его читаю. Написал «Поэт современной жизни». Всемерная уважуха.