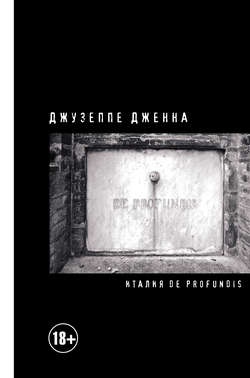

Читать книгу Италия De Profundis - Джузеппе Дженна - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть первая

Повествование

2. Конец есть начало

ОглавлениеПредставьте себе…

Новогодняя ночь. Наступает 2006 год. Преамбула к трупно-смердящему 2007 году.

Представьте себе отца, который вот уже три года как еле тянет лямку жизни: у него опухоль. Его страдания – мое призвание любить, его призвание любить, но мы оба молчим, окаменелые; мы словно два Орфея, оглянувшиеся и навсегда потерявшие Эвридику. Навсегда, навсегда.

Химиотерапия. ПЭТ. АКТ[3].

Чтобы онкологи согласились лгать, я должен выглядеть достаточно ученым. Сам я тоже лгу отцу, который и так уже все понял.

После операции на кишечнике, три года подряд – метастазирующие везикулы, тягучие слова и депрессивное молчание. Молчание ради человека, который выплеснул тот самый победоносный сперматозоид, принявший участие в лихорадочной олимпийской гонке за проникновение в яйцеклетку моей матери, пока к плоти не протянулась та ниточка сознания, что получила имя Джузеппе Дженна.

К тому времени как катапультировался победоносный сперматозоид, отец уже утратил любовь и благоволение принявшего его лона. Он проникал в него, чтобы хоть куда-то забиться.

Брошенный отец, которого постепенно, в течение тридцати восьми лет, бросали. Который бросал сам себя.

Отец, который 31 декабря 2005 года в 19:48 звонит и говорит: «А мне плевать на новый год. Я ложусь спать. Я уже постелил. Все кричат и громыхают, но я ложусь спать. Все просто отлично…» Сам позвонил. Мой отец никогда не звонит.

Он взывает о любви всю свою жизнь, но не позволяет вырваться этому крику. И поскольку он не может крикнуть, он молча просит помощи у сына, который только и умеет, что кричать.

У сына, который унаследовал от него потерю Эвридики.

Представьте, что все было не так.

Первое января 2006 года. Я весь день набираю номер отца, но тщетно. Все телефоны молчат: домашний, серый, с пластмассовым крутящимся диском, и мобильный, который до смерти его раздражает, поскольку отец не дружит с современными технологиями.

У отца редкие и мягкие волосы. Это из-за химии.

Звоню, а он не берет трубку.

Жду такси на углу моей маленькой улочки и окружной дороги. Асфальт покрыт паутиной блевотного цвета и разорванными телами картонных цилиндров, петард и ракет: торжественные останки бессмысленного предновогоднего вечера. Такое чувство, что в давние времена последний день года был абсолютно бесполезным и оттого оказался свалкой для сброса памяти (за тридцать шесть прожитых мною январей я не помню ни единого первого числа). А теперь мне кажется бессмысленным и вечер, что предшествует этому безвестному дню: дню все более неохотных и все более поспешных встреч. Праздник лицемерия. Так оно и есть.

Я курю, как и мой отец. Это у него, когда мне было тринадцать, я стащил свою первую сигарету. Только я курю куда больше. Город пуст. Небо лилового цвета, синюшное, рваное.

Может, он с кем-то из друзей. После того, как вчера все напраздновались вволю, решил провести вечер с друзьями…

В последнее время у него не было друзей. Так, несколько сверстников, с которыми он встречался в молочном баре. Из-за смены владельца (прежний владелец неожиданно умер от инфаркта) и из-за того, что местный мафиозный босс-наркоторговец вышел из тюрьмы, бар превратился в логово ширяльщиков, персонажей, что курсировали в тюрьму Сан-Витторе и обратно, и мелких пушеров. Однажды они спросили у отца, не хочет ли он скрутить косячок.

Есть ли предел прусскому коммунизму, который мой отец исповедовал всю свою искалеченную, суровую, недожитую жизнь?

И все же он выходил из дома. Сидел у бара с этими наркоманами, «чтобы рассеять одиночество и усталость от очередной химии», как он говорил. Часами сидел с этим человекообразным быдлом, с этими обезьянами из постъядерного мира, если сравнивать с мирами, в которых когда-то жил мой отец и его истинные друзья, гниющие ныне в могилах. Вечерами он шел к ним, к наркоманам. Порой они даже ходили есть запеченного сардинского поросенка в какой-нибудь совершенно не сардинский ресторан, и отец первым уходил домой. Он любил поесть. Неделю назад, на Рождество, я подарил ему паштет, за который отдал сто пятьдесят евро.

– Нет, он никуда не пошел.

В такси, на улице Греппи, перед дверью отца: темная квартира, где я вырос, где со стен на меня смотрели портреты коммунистов-теософов. Где в длинном коридоре меня преследовал призрак дяди Джино, партизана, предтечи боевиков.

Надо долго звонить, вперив палец в клавишу нового видеодомофона. Обычно отец смотрит в потрескавшийся черно-белый маленький монитор и, узнав гостя, впускает. Никто не открывает. Ключей у меня нет. Звоню консьержу, хотя всего лишь восемь вечера и выходной.

Консьерж – сардинец, и хотя его рост всего метр шестьдесят, из-за невероятной мускулатуры он кажется настоящим колоссом. Его жена знала нас еще детьми. Я объясняю, в чем дело, спрашиваю, есть ли у них запасные ключи. Ключи есть. Жена оборачивается к мужу, который смотрит на меня, словно испуганный ягненок. «Иди, помоги», – говорит она, и он, побледнев, молча встает, – все мы понимаем, чем кончится эта история, все мы сознаем, что сейчас начнется. Перепуганный консьерж встает, огромные руки торчат из дурацкой майки.

Молча поднимаемся на третий этаж.

Вот и она, жуткая дверь из крашеного дерева.

Отец так и не сменил надпись, даже после развода, рядом с его фамилией – фамилия моей матери.

Жму на кнопку, раздается тяжелый звонок. Внутри ни звука.

Открываю жуткую дверь, за которой вторая, чуть легче, деревянная, с матовым стеклом, дергаю за ручку, но дверь закрыта, сквозь стекло видно, что свет горит. Он там.

Я выбиваю дверь. Темный туннель коридора, в конце – слабый свет. Бегу. Еще одна, стеклянно-матовая дверь его спальни. Спальни, где горит свет. Кричу, кричу на каждом шагу, в темном коридоре: «Папа!»

Когда я открываю стеклянную дверь в спальню, там никого нет. Кровь отливает от лица.

На мне нет лица. Его здесь нет. Куда он мог деться?

Кровать постелена, все готово ко сну, край одеяла аккуратно покоится на простыне, постель нетронута, а его нет.

Пока с другой стороны, в метре от тумбочки, я не замечаю нечто…

Нечто…

Маленькое, округлое, гладкое, синее, синюшное: его пятку.

Вхожу в комнату, вот и он. Лежит на полу, в пижаме, умер в одно мгновенье: инфаркт. Ступни синюшно-черные, руки синюшно-черные, правая щека на паркетном полу, а лицо спящего, не страдающего отца. Он лежит на полу, почти вплотную, в детской пижаме. Вплотную, кроме левой руки. Она приподнята, а кисть сжата в сине-черный кулак: окоченелый, опершийся об основание кровати, на которой лежит матрас. Нога по инерции соскользнула и, приподнявшись, уперлась в стену, той самой синюшной пяткой, которую я и заметил. Это rigor mortis, трупное окоченение. Отец умер вчера вечером, перед тем, как лечь. Всего через несколько минут после того, как мы говорили по телефону. Двадцать четыре часа совершенно один, мертвый, и что все мои звонки – бессмысленный трезвон телефона, который верещал, пока он, один-одинешенек, лежал у кровати и коченел. Принюхиваюсь: трупного запаха нет, хотя батарея совсем близко. Лицо отца спокойно. Я не осмеливаюсь дотронуться до него: должно быть, испытываю святой ужас перед мертвым телом.

Так вот он. Опустевшая хризалида моего отца.

Звоню в «Скорую». Возвращаюсь взглянуть на труп. Я бы должен бояться его, но не боюсь. Я наклоняюсь к лицу отца, не трогая его. При виде согнутого под прямым углом локтя у меня внутри все обрывается. Бедный, бедный папа, ты умер в полном одиночестве. Тусклый, грязный свет. Я вспоминаю Тибетскую книгу мертвых: то, что я вычитал о людях, близких к смерти или пребывающих в коме. Душа отлетает, поднимается вверх на северо-запад относительно головы, и тогда я смотрю в угол, где встречаются стены и потолок, в угол с отваливающейся штукатуркой, и, приложив указательный палец к прикрытым губам, велю пустоте молчать, потому что все хорошо.

Душераздирающая картина. Rigor mortis, к такому мы не привыкли. Я думаю – не раздулась ли, не почернела ли щека, прижатая к паркетному полу, не образовался ли отек?

Приехала «Скорая». Санитары больше похожи на пожарников: в оранжевых комбинезонах, тела вытянуты вверх, в то время как тело моего отца растянуто горизонтально. Теперь это всего лишь тело. Они смотрят на него и констатируют смерть. Они стыдятся сказать мне о rigor mortis, о том, что он уже сутки, как умер. Словно я в чем-то виноват, словно я о нем забыл.

Меня попросили выйти из комнаты, потом снова войти, и вот отец уже на кровати, лежит на спине. Лицо расслаблено, щеки не посинели, кажется, он просто спит, если не смотреть на эти синие, черно-коричневые конечности и согнутую под прямым углом руку со сжатым кулаком, которая теперь торчит почти вертикально. Парадоксально, что он делает какой-то жест. Кажется, он что-то показывает, и в то же время он труп. Я спрашиваю у главного санитара, не могли бы они проявить любезность и опустить ему руку. Жуткий жест. Словно отец указывает куда-то в потолок, словно рука взлетает в коряво вышедшем жесте коммунистического приветствия. Жуть. В нем такая нарочитость, напряженность, одеревенелость, и это – его последний жест? Но санитар отвечает, что опустить руку они не могут, что это rigor mortis. Даже если они навалятся вчетвером, кость просто сломается. Однако для подобных случаев есть специальные препараты, в похоронном бюро все сделают. Они даже не собираются везти его в морг, как я было подумал. Может, мне, наконец, пора заорать нечеловеческим криком? Мне говорят, что нужно срочно звонить в похоронное бюро, иначе труп пролежит здесь всю ночь. А если он будет лежать всю ночь, то надо бы открыть окна, потому что уже пошел сладковатый душок испорченного печенья и тухлых ананасов, и я закрываю за ними дверь.

Человек из похоронного бюро – южанин, в чертах его лица читается покорное смирение, рожденное мудростью, которой он набрался, постоянно созерцая покойников. Он очень любезен. Меня поражает его прическа: плотные, седые волосы. Глаза – две узенькие щелочки, окруженные морщинами, которые рождают в тебе чувство уюта. Этот человек знает, как себя вести. Отец лежит под покрывалом из одноразовой бумажной ткани, которую оставили работники «Скорой помощи». Из-за поднятой руки он словно в индейском вигваме. Жуть. Мне не хочется поднимать эту ткань.

Я устраиваюсь в гостиной, напротив отцовской спальни, в моей бывшей детской. Сажусь за стол, где я готовил уроки, вместе с работником похоронного бюро, который тем временем уже умудрился найти свободную медсестру. Она должна привести в порядок тело отца, опустить гранитную синюшную руку со сжатым кулаком, указывающим вверх.

О папа, милый папа.

Человек из похоронного бюро говорит, что нужно вызвать врача для официальной констатации смерти, иначе они не смогут увести тело в морг, и оно будет лежать в квартире до приезда врача. В таком случае, мне будет лучше открыть окна, ведь ясно, что с телом останусь именно я.

Ночь. Целая ночь наедине с трупом. С трупом моего отца.

Я вдруг вспоминаю о том немецком инженере, что целую ночь провел закрытым в египетской пирамиде, один, готовя самоходного робота к исследованию тоннеля. Он думал, что там, за стеной, находится потайная комната, но там ничего не оказалось. Целую ночь. Немец. В священной гробнице, в космическом корабле Фараонов.

Человек из похоронного бюро обращает мое внимание на то, что сегодня первое января: найти врача, готового выехать для констатации смерти, не так-то просто. Но у него есть список врачей, готовых помочь. Они выезжают даже в чужую смену, стоимость услуги – сто евро за выезд. Я молча киваю, мне дела нет до того, сколько придется заплатить. Увезите же его в морг, заморозьте, поместите в жидкий азот, оставьте там, опустите уже эту руку, разожмите кулак, сотрите этот отчаянный жест бессилия и боли, его последний жест, застывший в rigor mortis.

Врачей нет. В день, знаменующий вступление в 2006 год, ни один врач не хочет приехать и выдать справку, что мой отец мертв.

Пора подсуетиться.

Обзваниваю знакомых врачей.

Все разъехались.

Наконец, остается одна-единственная врачиха, которой лучше бы не звонить: из той самой клиники, где я прохожу нейропсихиатрическую терапию. Чтобы без помощи слов, в движении, растопить травмы, нанесенные мне в раннем возрасте собственными родителями. Movement therapy.

Звоню, объясняю, в чем дело, она приезжает.

Войдя в квартиру, она осторожно оглядывается. Она знает меня уже много лет. Недоверчиво оглядывает декорации, в которых вырос ее пациент, гнетущую мебель, мрачные и подозрительные картины, темноту, которую я перевел на язык разрозненных психосоматических проявлений: неукротимую рвоту, невыносимые мигрени, бесконечные простуды и вечную чесотку. И вот он, враг, он же друг, отеческий, сверхлегкий, точно небесное тело. Я думаю об отце, который, согласно верованиям, в эту самую минуту уже облекся в эфирное тело, но до сих пор не верит, что умер. Он кричит изо всех сил, надеясь быть услышанным, да только мы не хотим его слышать. Ничего нового, все так же, как оно и было в той обыденной жизни, которую мы прожили вместе, верно, папа?

Врачиха просит меня выйти из комнаты: «Зрелище не из приятных».

Когда она выходит из комнаты вместе с типом из похоронной конторы, остается невероятное количество всевозможных бумаг, которые нужно подписать: документы, свидетельства, диагноз. Диагноз – ОИМ: «острый инфаркт миокарда». Врачиха ошиблась датой, но этого никто не заметил, отныне и впредь будет считаться, что мой отец умер первого января 2006 года, а не тридцать первого декабря.

Я провожаю ее до двери подъезда, дверь в квартиру открыта, врачиха спускается по лестнице, обнимает меня. Обнимает меня. Я спрашиваю, долго ли страдал мой отец. «Секунд пятнадцать-двадцать. Джузеппе, поверь мне. Лучше уж так, чем от рака».

Лучше уж так. Чем наблюдать, как ты медленно угасаешь, как твоя кожа постепенно желтеет, точно неисписанный пергамент, словно мы древние римляне или египетские писцы. Чем видеть слезящееся воловье око, в которое капилляры гонят гной и кровь, чем видеть твой нос, проваливающийся все глубже и глубже, день за днем, чем видеть тонюсенькие плечи, на которых разрастаются синяки от иглы. Потому что тебе нужно вводить глюкозу, ведь есть ты уже не в состоянии, и силы в тебе не больше, чем в маленькой, умирающей от истощения птичке. Ты бормочешь невнятные фразы, скрепленные воедино зловонным дыханием, твой лоб покрывается болезненным ледяным потом, который нужно все время промокать. Ты жалобно просишь пить, из последних сил приподнимаешь страшную костлявую руку, чтобы тебе передали стакан и воткнули соломинку меж потрескавшихся и израненных губ. Я вынужден смотреть на пролежни с зудящими краями и открывшейся плотью, переворачивать твое птичье тельце на той самой кровати, что так тебя мучит; видеть распахнутую на спине больничную робу, голые ягодицы, такие худые и дряблые; следить за словом, что не может сорваться с губ, чтобы облечься в звук. Наблюдать, как твой взгляд становится пустым, как постепенно закрываются веки, как запечатываются губы, как ты остываешь и каменеешь, хотя все еще жив, и так, пока ты не впадешь в кому. А потом мне придется часами ждать за дверью палаты, ждать, пока ты не умрешь, совершенно опустошенный. Таким могло бы стать мое последнее воспоминание о тебе, которому бы противились другие, поблекшие воспоминания о нашей ушедшей жизни, о прошлом, которое умерло вместе с тобой…

О папа, сколько достоинства в тех немногих секундах, пронзивших тебя невыразимой болью, в твоей поднятой руке, в этом сжатом кулаке, последнем невольном проявлении твоего прусского коммунизма, в твоем вытянутом на полу, заснувшем, застывшем теле!

Приехали родственники, кузены и кузины, брат отца, сноха, весьма преклонного возраста. Приехал и санитар, которого вызвал человек из похоронной конторы, откровенный гей с нечесаными кудрями, худой, как щепка, цианозно-бледный, спокойный и тихий. Он прикрыл двери с матовыми стеклами, а тетя выбрала одежду для похорон. Придать тебе лоска, в последний раз.

В гостиной я занялся поиском завещания. Не может же быть, чтобы его не было. Три опухоли, две операции, тяжелейшие сеансы химиотерапии, – как мог отец не написать завещания? Я ищу завещание. Надо же определиться с похоронами: кремация или обычная процедура.

В гостиной, в книжном шкафу, набитом разными коробочками, самодельными открытками и различными документами, я нахожу платежки за свет и квартиру аж восемьдесят четвертого года. Его прусская любовь к порядку зашла далеко за пределы коммунизма и психопатологии.

Его кремируют.

Никаких письменных распоряжений на этот счет, кстати, так и не удалось обнаружить.

Я выбираю гроб за полторы тысячи евро, специальный гроб для кремации. Листаю каталог. Человек из похоронной конторы предлагает составить список всего, что нужно, и рассчитать соответствующую сумму.

Разумеется, никакого отпевания не будет. Он ведь не верил в бога. Не крестил собственных детей.

Пока человек из похоронного бюро записывает, какой венок, какие цветы, сколько украшений, я рассматриваю книги на полках: те, что сформировали культуру, личность отца: культура, обращенная в материю. Отсюда его любовь к классической древности, к немецким романтикам. Вот полка с томиками Брехта, вот ряд разноформатных изданий Павезе, а за ним второй, все они так и стоят, нетронутые, с тех пор как я, будучи ребенком, стащил у отца «Мотылька» Шарье, и вот он передо мною, моя первая книга, «Papillon», для друзей просто «Papi».

Папи. Папа…

Когда санитар закончил работу, я удаляюсь в комнату отца и закрываю за собой дверь. Он лежит на кровати, руку бережно опустили: она застыла, слегка приподнятая над кроватью, но, по крайней мере, уже не вытянута вперед, а кулак разжался. Женоподобный муж применил то самое средство, о котором мне не дано узнать.

Я смотрю на тебя, папа.

Это ты и не ты.

Тело твое, но тебя здесь нет. Твой добротный пиджак, твоя рубашка, светлые брюки. Кажется, что ты спишь. Обувь покойникам не надевают. И если бы не руки, коричневато-черные, посиневшие, пока твое тело коченело, ты бы спал.

Я подхожу: ближе. И еще один шаг.

Твое лицо спокойно, оно выражает достоинство.

Воздух в комнате свежий, весенний, как такое может быть?

Я дотрагиваюсь до твоего лба.

Ну же, дотронься! Попрощайся, долой остатки страха, разбей преграду, как разбилось его сердце, когда он покинул мир. Я кладу ладонь тебе на лоб, думаю, что коснусь огрубелой, окаменелой кожи. Но она неожиданно мягкая, как когда я тебя целовал, чтобы отблагодарить за карманные деньги. Как когда я редко тебя обнимал, когда я делал тебе уколы, прокалывая иглой твою плоть и закачивая в тебя лекарства, как когда ты прижимался ко мне сразу после сеанса химии, как когда мы выходили из стационара, окутанные облаком света и зноя, и ты дрожал, и едва держался на ногах, и опирался о мою руку.

Твоя кожа бесконечно холодна. Словно из морозилки.

Ничего удивительного.

Я не знаю, где ты. Хотел бы я знать, где то, что осталось от твоей оболочки, где та форма, что выходит за пределы моего восприятия. Я верю, что ты где-то есть, но на самом деле я ничего не чувствую и ничего не знаю.

Папа.

Родственники уходят, и тут возникает новая проблема. О ней мне сообщает человек из похоронного бюро: «С сегодняшнего дня, с первого января 2006 года, вступил в силу новый закон».

«Что за закон?»

«Закон о скончавшихся вне медицинских учреждений». Теперь тело должен осматривать врач с новыми полномочиями, врач-патологоанатом. Без его согласия в морг тело не примут, вам придется провести еще одну ночь рядом с покойным».

Еще одна ночь с трупом. Наблюдать первые признаки разложения. Одна из буддийских практик предполагает, что новичка закрывают в пещере с трупом и он несколько месяцев созерцает, как разлагается плоть.

Я говорю: «Так позвоните патологоанатому».

Он отвечает: «Их нигде не найти».

Пока мы ищем врача, обзваниваем все местные клиники, проходит несколько часов. Нигде ничего не знают о новом законе. Правительство Берлусконе загнало меня в тупик.

Вот я нашел последний отцовский партбилет: пластиковую карточку, где в вакууме томится малюсенькая золотая медалька с изображением секретаря компартии Энрико Берлингуэра. Засовываю две фотографии и билет во внутренний карман пиджака отца, который уже не мой отец и никогда больше им не будет.

Я захожу в свою бывшую детскую, открываю шкаф, роюсь в его недрах, нахожу нетронутые издания газеты «Унита» того самого времени, когда Энрико Берлингуэр бился в агонии. В 1984 году, в Падуе, во время собрания по поводу выборов в Европарламент, у него вдруг случился инсульт. Затем он впал в кому, пока не умер. Даже неофашист Джорджио Альмиранте приехал к нему в больницу, а потом и на похороны. А Ренато Гуттузо подновил свою картину «Похороны Тольятти», заменив одного секретаря на другого. Постер с этой картины годами висел на стене рядом с моей кроватью.

Последнее издание, специальный выпуск, заголовок выведен огромными буквами, всего-то и сказано: «ОН УМЕР».

Когда я сижу на кухне, я невольно жду, что сейчас отец выйдет из комнаты недовоскресшим Лазарем: опухший, одеревенелый, он молча посмотрит на меня.

Мне страшно находиться в квартире.

Отчего?

Пока я стою у раковины и умываюсь, до меня доносятся мольбы и проклятия человека из похоронной конторы. Он все еще ищет врача. Я приподнимаю мокрое лицо. На стене – зеркало, и я снова на мгновение боюсь увидеть в нем отца: синюшного, одеревенелого, неподвижного, уставившегося прямо на меня.

Я вытираюсь его полотенцем и чувствую едкий запах его тела, живого.

Тело его в двадцати сантиметрах отсюда, за этой стенкой, там его облысевшая от химии голова, нас разделяет лишь тонкая перегородка.

Над раковиной, в стеклянной вазочке для конфет, в затхлой воде, плотной от пузырьков, лежит его вставная челюсть.

Искусственная челюсть моего отца.

Розовая, дугообразная, пластиковая. Из тех, что приклеивают к деснам.

Редкое мгновение, когда он улыбается. Его улыбка, вырвавшаяся изо рта, отделившаяся от него.

Звоню Федерике. Она тут же начинает рыдать, почти кричать, захлебывается плачем, поддавшись своему горю.

На кровати возлежит прекрасно одетый труп моего отца, но я не плачу.

Наконец-то удается найти врача-патологоанатома.

Уже почти полночь, роковое время.

Ждем.

Я снова в комнате, снова перед манекеном, призраком, готовым вот-вот растаять, перерождение которого будет прервано обрядом сжигания плоти. Выбрал бы он кремацию?

История наших отношений мгновенно обнуляется. Я уже все забыл. Произошедшее пробудило во мне чувство тихой нежности, она поселилось на уровне груди.

Мы все и всё друг другу простили.

Никаких душевных травм больше нет.

Я обескуражен.

Все, что мы пережили вместе, обнулилось, очистилось.

Между нами была стеклянная стена, но теперь она рухнула: преграды больше нет.

Ты – светящаяся точка, которую я вижу внутри себя. Во мне темнота, ты же завис на уровне груди: абсолютная нежность, нежность с привкусом грусти и благодати.

Ты квинтэссенция человека.

Ты тот, кто.

Нет никакого призрака.

Твой лоб холоден, но от твоего присутствия тепло, ты отделяешься от оболочки из кожи, жира и древоподобных костей, которая не есть ты.

Ты.

В час ночи звонят в домофон, я вижу в маленький черно-белый монитор санитара, похожего на пожарного, вроде тех, что приезжали на «Скорой», но врача не видно. Из трубки раздается простуженный женский голос, хриплый и скорбный: «Это врач-патологоанатом».

Когда они входят в страшную выбитую дверь, я понимаю, почему я ее не заметил: врач – карлица. Она говорит таким тоном, как лицемерные священники или верующие, выпячивающие свою праведность: льстивым, вкрадчивым, менторским. «Потушите сигарету, я очень простыла и не выношу дыма».

Я в ужасе. Но мой ужас не связан с покойным отцом. Очевидно, что эта врачиха-карлица злобная, хоть и говорит апостольским тоном. У карлицы высокий лоб: карлица как карлица. Как все неугомонные карлики, что ездят на скутерах, работают, подходят к банковскому окошку без очереди, как будто так и надо, бахвалясь своей очевидной и неоспоримой физической неполноценностью.

Усаживаемся на кухне, друг напротив друга, за белым столом. Санитар и человек из похоронной конторы тоже здесь. Если злобная карлица не выдаст нужную бумагу, придется оставить труп отца дома еще на одну ночь, провести еще одну ночь с трупом.

«Сложно представить, что я выдам разрешение и труп заберут в морг. Так не принято. Придется оставить его здесь», – неожиданно заявляет врачиха-карлица. Почему она не может выдать разрешение? «В любом случае, мне нужно на него взглянуть. Осмотреть. Проверить, умер ли он собственной смертью, или вы ему помогли, так сказать», – с этими словами они кивает в мою сторону и сморкается. Она простужена, и, хотя мой отец мертв и лежит всего в четырех метрах от меня, я боюсь заразиться от карлицы.

«Мне нужно задать вам несколько вопросов», – говорит она. Зачем это? Что значит – задать несколько вопросов о покойнике?

Обычно врачи такие вопросы не задают. Ее не интересуют личные данные отца, болезни, которые он перенес. Цель этих вопросов – составить общий портрет новопреставленного Вито Антонио Дженны. Мы с карлицей сидим за кухонным столом, друг напротив друга. Двое других, прижавшись плечами к стене, притихли.

А я – нет.

Я – писатель Джузеппе Дженна.

Я тот, кто, завидев риф, берет штурвал в свои руки и направляет корабль к вожделенному брегу.

Я вру.

Придумываю на ходу: «Знаете, как он был одинок? Он был воспитан в неверующей семье. Всю жизнь он ненавидел собственный материализм. Воспитание не позволяло ему распахнуть двери навстречу благодати, которую он так жадно искал, терзаемый тайной болью».

Краем глаза я замечаю, что карлица задумалась. Взгляд ее выражает неуверенность и сочувствие.

Я продолжаю врать, ощущая в груди приятное тепло от собственного вранья. Я вру взахлеб, а мой покойный отец лежит всего в нескольких метрах от нас.

«Его скрытая боль разрослась, пока не превратилась в страшную болезнь. С разводом его состояние ухудшилось, ему столько пришлось пережить».

Я вру, перевираю все: факты, даты.

«Вы знаете, после развода он пытался покончить с собой. В той самой кровати, где лежит теперь его тело. Свою жизнь из-за непреходящего чувства вины он заливал алкоголем. Чтобы побороть привычку пить, он стал общаться с одним священником, человеком исключительно добрым, благочестивым. Отец постоянно спрашивал у него, отчего опухоли разрастаются, одна за другой. За пять лет у него образовалось три опухоли. За время лечения он прошел все круги ада, и все это пережил в одиночестве, хоть я всякий раз сопровождал его в больницу на процедуры. Он с гневом смотрел в себя, и взгляд его, устремленный вовнутрь, терялся в казенных стенах. До последнего момента он верил, что на него снизойдет благодать, что свыше существует некая сила, что придаст его неописуемым мучениям смысл. Один, он всегда был один. После развода с матерью за двадцать лет он не сблизился ни с одной женщиной. Вот почему я не хотел бы, чтобы он оставался здесь, всеми покинутый, еще на одну ночь. Одинокий, как и в момент своей одинокой смерти. Когда вы будете осматривать его, обратите внимание на вопросительное выражение его лица: в нем сквозит удивление. Будто в последнюю минуту жизни он все же получил откровение свыше, ту самую благодать, которую всю жизнь так стойко искал».

Писатель, когда он не занят кропанием строк, – это мистификатор, лгущий во спасение. Писатель стоит в авангарде человеческой расы, он расправляет лопатки, чтобы человечество могло всадить нож ему в спину.

Образцово верующая карлица онемела, застыла. Она вот-вот расплачется, потому что я специально говорил «in calando», постепенно замедляясь и затихая. Мой отец мертв, а я тут разродился спектаклем.

Карлица сдается. Она кивает огромной головой санитару и направляется в спальню отца.

«Хоть бы пронесло», – думаю я.

Выйдя из комнаты, она говорит: «Труп уже на продвинутой стадии. Я хотела сказать, на продвинутой стадии разложения. Его нужно отвезти в морг».

Литература могла бы мною гордиться!

Теперь осталось переждать полтора часа, пока приедут из морга.

За это время я успеваю разглядеть, что лицо отца действительно выражает удивление, оно кажется довольным, спокойным, расслабленным. В его не-присутствии есть некая благость. Кто знает, быть может, это знак высшей, не христианской благодати…

Снова звонят в домофон. На этот раз в мониторе виднеются колоссы с картин соцреализма. Люди в черном.

Это работники морга.

Они пришли впятером. Действиями остальных руководит огромный албанец (о том свидетельствует его бейдж, прикрепленный на отвороте пиджака). Они похожи на членов Штази. Гигантский албанец выражает мне соболезнования, он чрезмерно вежлив, как и положено офицерам Штази, работающим за рубежом. Он просит меня выйти из комнаты. Я спрашиваю, где носилки.

Носилок нет. Отца запихивают в мешок из гортекса: огромный черный мешок.

Я вижу, как они маршируют к выходу, как, задыхаясь, тащат огромный черный мешок, в котором лежит то, что осталось от моего отца.

Человек из похоронного бюро раскланивается и сообщает, что завтра перезвонит. И что прощание послезавтра. А кремация еще через два дня. Выставляет счет на несколько тысяч евро, но сулит скидку, если я частично оплачу наличными и разрешу указать меньшую сумму в счет-фактуре.

Темный, опустевший дом.

Здесь я вырос, отсюда я когда-то ушел, а теперь и все ушли отсюда.

Темный коридор, кишащий привидениями: вечные страхи моего детства. Картины, подаренные отцовскими друзьями, художниками-теософами, собратьями по партии. Мрачные призраки, превратившие мои детские годы в невыносимую пытку.

Перед тем, как навсегда покинуть страшный дом, шагнуть из него, чтобы уже никогда не вернуться, я смотрю в темный коридор, по которому только что пронесли гортексный мешок с безжизненным телом моего отца.

Вставляю в петли выбитую дверь, и мне кажется, что я силюсь расправить окоченевшую руку мертвеца.

Почти три часа ночи.

Я выхожу на улицу своего детства, виа Креппи.

Поворачиваюсь спиной к двери, той самой, которой на протяжении тридцати лет, входя и выходя, пользовался мужчина, запаянный в капсулу глубокого одиночества, – мой отец. Дверь моего детства. Порог, который он переступал бессчетное число раз, еще до того, как заболел, переступал, отправляясь со мной на футбол: игры, о которых я давно позабыл.

Я все забываю.

Погружаюсь в сладкую пустоту. Сладчайшую пустоту, в которой забываю себя.

Справа: темные деревья площади Мартини, сквер, который он видел каждый день, дорожки которого вылизывал, как улитка, плетущимся шагом ракового больного. Сквер, где я вырос, где играл в мяч, где позже поджидал отца по воскресеньям, еженедельно, перед тем как отправиться вместе обедать. Эти обеды должны были сгладить побочные эффекты непроговоренной вины, которая состояла в том, что любовь его была страшной, дикой, озлобленной. Любовью порабощающей.

Я иду через площадь.

Выхожу на площадку, где детьми мы играли в мяч.

Красноватый дом моего отца, бывшего отца, остается у меня за спиной. Отец умер, а значит, теперь он далеко впереди.

В центре поля на десятиметровом металлическом столбе вздымается прожектор наподобие летающей тарелки, – плоский диск, освещающий половину площади оранжевыми лучами.

Я здесь.

Я ощущаю чье-то присутствие.

3

ПЭТ – Позитронно-эмиссионная томография. АКТ – Аксиальная компьютерная томография.