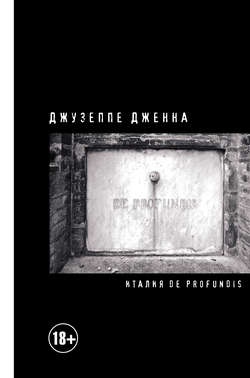

Читать книгу Италия De Profundis - Джузеппе Дженна - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Часть первая

Повествование

3. Травма и шаман

ОглавлениеИтак, стояло трудное, непродуктивное лето 2007 года, но плохо мне было уже за два года до того.

Так я никогда не начну. Вот уже два года, как мне очень плохо.

Как писал Эзра Паунд: «Идеальным представлением этой главы служили бы чужие цитаты без каких-либо комментариев. Однако боюсь, что такой подход сочтут слишком революционным. Мой жизненный опыт научил меня тому, что несовершенное состояние, в каком пребывает наш мир, подразумевает, что автор обязан вести за собой читателя». Так утверждает Паунд. Я говорю: не так.

Вот уже два года, как я мучился и страдал, прострадав всю прошлую жизнь в силу различных материальных и моральных причин, и вот мне исполнилось тридцать семь.

Два года меня мучит чудовищная, изматывающая, немыслимая чесотка. Я прекрасно помню, как два года назад в четыре утра альбедо коснулось затемненного полотнища огромной спальни новой миланской квартиры на Порте Виджентина. В темноте я в первый раз ощутил невыносимый зуд чуть ниже икры, там, где проходит сухожилие. Ткань сна всколыхнулась и порвалась, и вот я уже чешу правой пяткой невыносимо зудящую кожу. Однажды, несколько лет назад, на Сицилии, где я гостил в огромном старом доме хорошего друга, я уже испытал нечто подобное. В полдень я зашел в туалет и подставил лицо и руки под известково-белую воду, отдававшую хлором. Я чувствовал на сомкнутых губах сладковатый привкус мыла, который резко превращался в горечь просящейся наружу блевотины, как вдруг ощутил слабый зуд в области ступней и икр. Я перевел взгляд вниз, на пол: плитка была покрыта муравьями, точно ковром. Они появлялись из стока ванной, и тесной колонной поднимались по моим ногам вверх, все выше и выше, покусывая мои колени, впрыскивая муравьиную кислоту и раня плоть. Я подскочил, как ошпаренный, уничтожив добрую сотню из миллиона скучившихся муравьев, схватил полотенце и принялся стряхивать с себя ядовитую насекомомассу. С криком я вылетел из ванной. Подобная сцена свела бы с ума любого: сначала слив, изрыгающий миллионы муравьев, а теперь еще и раковина. Я позвал остальных. Мы часами разбрызгивали спрей от насекомых – один из друзей бросился в магазин и купил двадцать баллончиков, но и этого не хватило, через десять минут туалет напоминал газовую камеру. Мы закрыли дверь, но несколько муравьев уже разлетелись по квартире, выплывая плотным спиральным облаком из вытяжного отверстия под потолком. Весь день к туалету никто не приближался. Когда мы, наконец, открыли дверь, в помещении почти не осталось следов бойни, которую мы устроили поутру: на стене кое-где виднелись высохшие полосы спрея, вот, собственно, и все – миллионы мутировавших муравьев вылились наружу через маленькое высокое отверстие вытяжки. Мы снова принялись за уборку.

Два года назад я лежал в кровати, как вдруг чудовищный зуд разлился по телу, точно нефть, образующая огромное битумное пятно посреди моря в самом том месте, где тонет мигающий прощальными огнями танкер. Какая чудовищная сцена. Тело раздулось, кожа покрылась зудящими красными пятнами, но чем больше я чесал их, тем хуже мне было. Пятна становились все больше. Они напоминали медуз или примитивные формы жизни, существовавшие на нашей планете задолго до появления человека. Мое тело до самой шеи превратилось в гудящий улей.

Ноги раздуло так, что ступни уже не влезали в разношенные ботинки, и в таком состоянии я заявился в травмпункт отделения «Скорой помощи», в ужасе от мысли, что чесотка вот-вот доберется до горла, перекинется на слизистые, раздует их до невероятных размеров, и я задохнусь. Мне ввели кортизон, поставили полулитровую капельницу. Пока прозрачная жидкость капала по трубке, тело расслаблялось, красные пятна уменьшались, изрезанные линии неизвестных континентов и следы разлившейся лавы разглаживались, и беспокойство отступало.

Я излучал его.

Дочь-Злоба, ей бы впору выплеснуться из моей плоти и воплотиться самой: взрослой, в рыцарском шлеме, вооруженной щитом, – это из-за нее я чувствую себя ребенком.

Чудовищный зуд, после которого укусы тысячи муравьев тем сицилийским летом казались ерундой, – откуда он взялся и почему? Мне и без него было нелегко, уже больше года я выплескивал раздражение, уныние и наплывы агрессии в квадратной комнате, где практиковали новейшую технику невербальной терапии. Последний шанс, чтобы исторгнуть и изжить отчаяние, гнев, раздражительность, неудовлетворенность, презрение к себе и к другим, растущие и зреющие во мне, точно зачатки яиц, с тех самых пор, как я появился на свет. Танцевально-двигательно-ментальная терапия, которую я проходил под руководством посвященной в таинство, не зная ровным счетом ничего об основополагающих составляющих самого действа, двигаясь вслепую под ритмичную музыку или в полной тишине, один или в паре, под неподвижным взглядом видеокамеры, записывающей каждый мой шаг, чтобы куратор (психиатр, к которой я ходил вот уже двенадцать лет) могла посмотреть и оценить происходящее во мне, пока я готовился выплеснуть разрушающие последствия погружения и подавления вечной травмы, природа которой оставалась никому неизвестна. Терапия возымела неожиданный эффект. Тело мое сводило судорогой, казалось, внутри угнездилась огромная анаконда, которая по собственной прихоти выворачивала мои члены. Нервно-мышечная система застывала и рвалась, точно веленевая бумага (в детстве, почуяв сильный и немного печальный запах цитрусовых, я разворачивал апельсины и складывал пополам шероховатую разноцветную бумагу, в которую были завернуты ароматные плоды; я сворачивал ее в конус, а потом папа брал зажигалку и поджигал ее снизу, и из конуса вырывался горящий хвост, точно то была ракета, стартовавшая с космодрома, конус с трудом взмывал под потолок светлой кухни, где мы так часто молча поглощали тяжелый ужин, и пьяный отец смотрел на меня коровьими глазами. Он страдал от геморроя и запивал его игристым вином, чтобы стать другим, как муравей, у которого появляются крылья, – он мутирует устрашающе, молча, ему видна цель, и он знает, как до нее добраться, эта цель известна лишь ему одному, она известна лишь такому же мутанту, как он…

В иной раз я не мог пошевелиться: экспериментальная танцевальная терапия, которую я проходил, сразу же выявила одеревенение в сакральной зоне, в области поясницы. Я пытался нагнуться, но чувствовал себя столетней ведьмой, словно эта ведьма и впрямь приросла ко мне, впившись когтями чуть ниже спины до самых костей. Я почувствовал глухую, парализующую боль, и взмолился куратору, чтобы хоть как-то ее притупить. «Это невозможно, – ответила она, – Хотя можем попробовать вколоть бензодиазепин непосредственно в мышечное волокно». И добавила, что боль – свидетельство проявления неизвестной внутренней травмы, своего рода таяние ледников моей внутренней Антарктиды, которую я, в оборонительной маниакальности, осажденный окружающим миром, взрастил в глубинах подсознания между двумя «я»: тем, что я знаю о себе и тем, о чем даже не догадываюсь, и так продолжалось год за годом, с тех пор, как я появился на свет. Однажды одеревенелость в пояснице исчезла, я попытался сделать несколько свободных движений; представляя, что стою в центре огромного обруча, я двигал корпусом взад-вперед. И вот через неделю я вдруг почувствовал, как мое дыхание прерывается и на меня обрушивается приступ апноэ, резкая боль чуть ниже лопатки и блок в спине, по всей длине позвоночника; и снова я становлюсь моральным калекой, и вновь вырастают грозные жрицы тьмы, которых надо пройти, если ты – это я, жертва, шествующая на костер, обернутая в саван Чумы, ибо тот кто желает, но не действует – плодит чуму.

Так значит, последний, унизительный симптом – чесотка, которая вконец меня извела. Я находился уже в четвертой больнице, куда приехал с утра пораньше, на сей раз – в «Фатебенефрателли», публичной клинике, над отрицательным имиджем которой уже несколько лет трудится католическое движение «Общение и освобождение», и как следствие – министерство здравоохранения региона Ломбардия.

Дерматолог проверил меня на все виды аллергии и прописал кортизон. Орально. Это не помогло.

Так я никогда не начну. Точнее, никогда не закончу, потому что так и не начну. Я стал чесоткой.

Кортизон, подобно одиночеству, меняет мировосприятие человека. У него есть побочное действие. Изменяется восприятие вкуса. Безобидный кусочек сыра вызывает рвотный позыв и горький привкус рвоты. Стоит сладостно затянуться сигаретой – чувствуешь тошноту и вкус ржавчины. Все, что кажется сладким, становится манной небесной, крупицей благословения для твоего рта.

Тело, уже изуродованное болезнью, кортизон уродует еще больше. Есть и другие побочные эффекты. Ты начинаешь раздражаться: раздражение возникает без причины и с каждой секундой растет. Кто вчера был другом, становится врагом. Огрызается в ответ. Бессмысленные приступы разрушения и злости обрушиваются на имущество, милосердие, дружбу.

Способность показать истинного себя, без примеси шлаков и узлов, в которых погрязло внутреннее «я», – добродетель, которая в человеке совершенствуется постепенно.

Но кортизон искореняет эту добродетель, он защищает тело, а значит, защищает и внутреннее «я». Побочные эффекты кортизона – враги Будды, Христа и Шанкары. Значит, они враждебны и внутреннему «я», «я» для них – враг, но враг этот слаб.

Кортизон становится жидким рассудком. Мой рассудок становится кортизоном. При контакте с внешним миром он встает в оборонительную позицию, озлобляется, отравленный, отравляет других.

Рассудок – болезнь, говорящая о здоровье.

Исключите его.

Тот, кто принимает кортизон, – слаб.

Черты моего тела и души мутировали под воздействием кортизона, но чудовищная чесотка не отступала. От кортизона не было никакого толка. Каждое утро я просыпался жертвой, страшная сыпь, порой искажавшая даже черты моего лица, производила сильное впечатление на друзей. В отличие от Иова – этого прародителя человека я ненавижу с тех самых пор, как узнал о его существовании – я не жаловался Господу, дабы избавиться от последствий непрекращавшегося, целиком охватившего меня зуда, который разрывал мое тело изнутри и снаружи. Я молчал, и мой глаз дергался и закрывался сам собой, как у боксера. Я медитировал в тишине, освоив искусство не дотрагиваться до тела руками. Поначалу я соскребал ногтями собственную кожу, заметно видоизменившуюся после появления сыпи. Результата стресса. Или аллергии.

В больнице Сакко, одном из лучших вирусологических центров Милана, наблюдают безмерную мудрость и молчаливую гениальность пассивной адаптации тела. Помнится, всего несколько лет назад люди старались держаться подальше от этой больницы, Сакко считалась опасным местом, вокруг которого витал призрак нерассчитываемого эпидемиологического риска: туда помещали больных ВИЧ на финальной стадии заболевания. Там они умирали. Десятками.

Приехать в Сакко с утра пораньше после бесконечных и бессмысленных осмотров, вследствие которых мое тело стало почти прозрачным и так легко читаемым, означало прикоснуться к вершине Милана, проникнуть в самую северную его точку, утонуть в криминогенном лабиринте Кварто Оджаро и окунуться в его перестроенные улицы, кардинальным образом изменившие лицо района.

Я с трудом поднимаюсь в горку, у скутера не хватает тяги, все новые и новые повороты закручиваются вверх по спирали, дорога – явный провал архитектора-подражателя Калатравы; погружаюсь в артерию автомагистрали, по которой проносятся пыльные машины, буравящие город, и правда, ограждение порой изгибается в самых неожиданных местах, отмеченных и омраченных авариями со смертельным исходом, где матери оставляют поблекшие букеты (иные цветы усохли до размеров ягоды ежевики) и фотографию погибшего, заламинированную на случай дождя, и все же фотография блекнет от солнца, – нещадно палящего солнца, бьющего в душный купол воздуха, повисший над асфальтом; три вспухшие полосы вздымаются в невыносимой духоте, зыбкая поверхность гранулята – истинная природа новых миланских дорог, при подъеме в нем вязнешь, при спуске же словно несешься в адово пекло, мимо серых деревьев, протянувшихся вдоль бесконечной стены больничного комплекса Сакко, мимо конечной остановки трамвая – дребезжащей по старым рельсам проржавелой оранжевой развалюхи, в которой пахнет пóтом и кладбищенскими цветами.

Сакко представляет собой несколько зданий, куда провинциально одетое местное население стекается ради бессмысленного лечения.

Социальные классы, редуцировавшиеся до каст. Здесь за двадцать лет представители класса превратились в представителей касты. Это и есть Италия в движении, мир, пришедший в движение.

Сначала ждешь перед окошком приемной, как в банке или на почте, оторвав грязный билетик с блеклыми цифрами, и посматриваешь, когда он загорится красным на цифровом табло. Оплачиваешь прием. Старики стоят с непроницаемыми лицами-масками и смотрят куда-то невидящим взглядом. Перед надвигающимся концом их личность, их память сжались и проявили двойную природу: осталась лишь пригоршня воспоминаний, лишь отчаянный жест; они помнят, что двадцать лет проработали там-то и там-то, но память их умещается в несколько секунд обрывочного разговора, – жизнь прошла и рассыпалась в пыль, от нее осталась лишь тень, липкая жижа. Кровососущее бытие. Месмерическое бытие. Бытие-вера.

Эти блюстители, в доисторические времена бывшие мудрецами, сегодня – не более чем окаменелости вселенской изжоги. Они уже выделили кислород, дабы спалить свою вселенную до высшей степени забвения, до последней крошки сознания, которая приводит их в ужас. Они напуганы. Растеряны. Недоверчивы.

Молодые стекаются в это странное, противоестественное место, где царствует болезнь, потому что думают, что сотканы из вечной юности. Их жизненный путь зависит от принадлежности к касте, их мечты предопределены излишней ограниченностью воображения. Охотники до сплетен, в лучшем случае они оказались здесь из-за ерундовой сыпи, но гораздо чаще, узнав диагноз, они мгновенно теряют желание отпускать гнусные шуточки; эти сорокалетние маменькины сынки принадлежат не к народу, которым все привыкли восторгаться, а к нации, пущенной с молотка: сделать карьеру, перешагнуть барьер, срубить бабла, чтобы освободиться, но от чего? Демонстрировать свое превосходство, лететь на модном автомобиле по взлетным полосам развязок, нависших над районом Кватро Оджаро, под глазом телекамеры, воспевающей их отсутствующий талант. Родившиеся бесталанными, они противятся бесталанному существованию, противятся миру, сжавшему нас до размеров сомы, превратившему истинного мечтателя в животное, охваченное отчаянием.

Наша эпоха не терпит существования мечты, она уничтожает, поглощает и пожирает любую мечту. Наша эпоха подменяет мечту колеблющимися тенями однообразного несуществования.

Они, как и я, выросли неподалеку, в желтых бараках с облупленной штукатуркой, в моем же квартале, засиженном голубями. Генетические отклонения, вроде косоглазия, им не чужды: с патологией они на короткой ноге. Аборигены северной столицы.

Они копят в себе иллюзии желания, изуродованного журнальными статейками, появляющимися где ни попадя, и даже в самых престижных изданиях. Они негодуют, когда выясняется, что мотогонщик Валентино Росси не платит налоги, и в то же время завидуют ему, в том числе потому, что он не платит налоги. Они понимают, а значит, оправдывают логику, согласно которой депутата от католической партии застают в римской гостинице с двумя проститутками за употреблением кокаина, хотя совсем недавно в День семьи он выступал с трибуны в защиту семейных ценностей вместе с другими политиками правых партий, которые все, как один, изменяют женам или давно разведены и периодически появляются в газетах на очередных скандальных снимках. Они любят проституток, потому что понимают, что благодаря им перенеслись из небытия в ауратическую сферу телеэкрана, ставящего с ног на голову все на свете. И начинает казаться, что, несмотря на свое люмпен-пролетарское сердце, они из нее и вышли. Нет, это не кажимость, они вышли именно оттуда, так оно и есть. Я наблюдаю их, скучающих в нестройной очереди в регистратуру, они постоянно фыркают и каждую секунду отправляют эсэмэски. Они подтверждают справедливость навешанных на них ярлыков. Они воскрешают laudator temporis acti[4]. Их брюки не то чтобы неприличны, а просто вульгарны: низко свисают, приоткрывая ягодицы, ослабленный ремень сползает чуть не до причинного места, где виднеются вызывающие наколки. Они мечтают о своей истине, которую и отстаивают без устали, что требует от них публичного высказывания, проявления желания и эмоций. Желания и эмоций, к которым апеллируют их прежде времени потрепанные жизни, как и жизни их ровесников, принадлежащих к высшей касте – это обман, иллюзия, которую длишь, пока ждешь своей очереди стать окаменелым полутрупом, стариком, превратившимся в равнодушную статую без доли духовности.

Наша эпоха изгнала дух из спектра человеческих возможностей.

Главным врагом юного человечества стала скука, ее вечной предвестницей всегда оказывается наивысшая точка праздника жизни, который быстро наскучит и останется на лице шрамами дальнейшего притворства, новым слоем студнеобразного тонального крема, маской, которая так не вяжется с еще юными лицами, совсем не готовыми постареть.

Галоша впереди стоящего старика смещается на несколько сантиметров вперед.

Инвалид видит на табло свой номер, радостно подскакивает и кричит, точно футболист, открывший счет.

В кишках отделений, корпуса которых напоминают комиксы-ужастики, пациенты стоят уже не так кучно. Игнорируя зуд и стыдясь своих расчесанных, добела раскаленных конечностей, я пытаюсь читать, я уже добрался до последних страниц «Возможности острова» Мишеля Уэльбека.

Я мечтаю о ядерной вспышке.

Итальянская нация – безвестная дарохранительница, плывущая по волнам захороненной памяти в ожидании новых умов, которые ее обнаружат.

Хаос и пустота таятся за гранью галактик, за гранью последней галактики, глядящей на призрачных и темных сыновей того вещества, из которого родилась колышущаяся и переливающаяся, таинственно расширяющаяся материя.

О чем я мечтаю? Ответа нет, ибо я не познал свое я; мозг не шкатулка, однажды закрыв которую можно просто подобрать ключ; и вот теперь пламя, бушующее во влажных глубинах моих внутренних гротов, не нанесенных на карту, выплеснулось наружу, сыпью на коже.

Ни один осмотр еще не дал результатов. Это повторяется раз за разом. В моем случае беспомощность врачей только помогает, ибо никаких иллюзий не остается: крапивница – результат давней травмы, глубочайшей травмы, пронизавшей всю мою сущность, травмы, о которой ни я, ни мои лечащие врачи не догадывались. Танцевально-двигательная терапия вытолкнула на поверхность глубинную травму.

Болезнь есть исцеление. Никакой болезни нет: есть только забвение, бельмо, не позволяющее увидеть, что болезни нет.

Лекарства здесь не помогут.

Я не знаю, что делать.

Мне страшно.

Наконец-то я – это я. И когда я стал наконец собой, я не узнаю себя.

Человек, о котором я пишу эти строки, – шаман, есть конкретная причина, позволяющая так его называть. Он лечит, общаясь с мертвыми. Накладывая руки и двигая ими по телу, он прокладывает невидимые каналы благословенной энергии: он судит о болезни, слушая мертвых. У нас нет глаз, чтобы увидеть, нет ушей, чтобы услышать. У него есть.

Списки желающих попасть на первый прием в его миланский офис огромны. Нужно ждать не меньше двух лет. За редким исключением, когда речь идет о болезнях, требующих немедленного вмешательства: рака, рассеянного склероза.

Этот человек известен и осторожен. Выздоровления не часты, но впечатляющи. Сотням пациентов, неделями толпящихся в коридоре, он не оставляет ни малейшей зацепки, пресекая любое проявление поклонения. Как любой шаман, этот человек избавляет от притворства. Его научный метод – требовательность, с которой он относится к себе, своего рода аскетическое упражнение, хотя никакого повода, чтобы изображать аскета, у него нет. Его большой, удобный, скромно обставленный кабинет находится в самом центре Милана. Шаман всегда одет в костюм – безупречные пиджаки и галстуки, он видит и слышит мертвых. Мертвые являются ему с семи лет. Они нашептывают разные медицинские термины, которых шаман не знает. Шаман обладает такой сильной энергией, что может разогреть мясо голыми руками. С семи лет этот человек видит рядом с людьми их покойных родственников. Умерев, люди не уходят в ничто, это вранье, о котором я хочу прокричать, отчаянно колотя молотком по сталагмиту притворства, глумления и скептицизма, характерного нашей нации в эпоху, где мне суждено жить. Мертвые – это мерцающие формы, которые выныривают из перцептивного спектра человека и вибрируют с бешеной скоростью, гораздо большей, чем та материя, свойства которой известны людям; мертвые тоже являются одним из уровней Майи, Великой иллюзии. Существует бесконечное количество слоев материи, которые вибрируют с разной степенью интенсивности.

Падает слово.

Падает образ.

Мертвые говорят. Они помогают ему, когда он накладывает руки. Они рассказывают ему обо всех экзистенциальных трещинах каждого пациента. Три шага по кабинету – и он уже услышал все, что нужно.

Я попал к нему по рекомендации очень известного человека, к которому бы шаман не прислушался, если бы не мое тяжелое состояние.

«У вас страшная сыпь. Стресс здесь ни при чем. Это не аллергия, что подтверждают и многочисленные исследования. Это травма, вырвавшаяся наружу. Эта болезнь – выплеск здоровья. Вашей травме миллион лет. Я не могу очертить ее контуры. Словно я жил с Ней с момента рождения. Своего рода вирус, паразит. Но на самом деле это Она. Ее душа. Я не могу лечить то, что само по себе является исцелением. Но я могу приглушить ее, уменьшить до такой степени, чтобы вы могли с ней мириться. Нам придется серьезно поработать. Травма очень сильна. Потребуется немало времени, потом она рассосется. Я вижу, что двое уже работают над вашей травмой. Что это за терапия? Мне она не известна. Вы танцуете, двигаетесь».

Я ничего ему не говорил. Я просто сидел в кресле напротив него, шаман ни о чем меня не спрашивал, глядя куда-то позади меня.

«Вы пишете книги, писать которые не хотите. Но это лишь вопрос времени, проблема скоро разрешится без вашего участия. Ваша бабушка покончила с собой, выпрыгнув в пустоту с восьмого этажа здания в районе Корветто, едва вашей матери исполнилось восемнадцать. Вам часто приходилось работать в группе, у вас был непростой опыт работы в парламенте. Вам нравится сотрудничать с определенными людьми, но потом вы разочаровываетесь. У вас проблемы с женщинами, потому что вы не хотите постоянно быть с одной из них, вот откуда берет начало травма, явившаяся причиной чесотки. В двадцать один год вы чуть было не женились, но отвертелись; вашей подруге это далось очень тяжело. Вы сильно любили женщину намного старше себя и хотели жениться на ней любой ценой, завести от нее детей. Она – преподаватель, желанная беременность далась ей нелегко и не сразу. После этой женщины я вижу сильнейший срыв. Вы занимаетесь психологией, геополитикой, литература – не единственная ваша профессия. Вы работали в интернет-компании, но все развалилось, и вы остались сильно разочарованы. Вы очень независимая личность, не терпящая никаких ограничений своей свободы. Вы не приемлете собственное тело, воспринимая его как нечто уродливое, непривлекательное, лишенное и тени сексуальности. Вы не осознаете, что не способны соблазнить женщину лишь потому, что не хотите никого соблазнять. В Вас очень много злобы, целые горы злобы, и танцевальная терапия, к которой Вы прибегаете, выносит на поверхность эту безграничную злобу. У Вашего отца рак, но смиритесь, я не смогу ему помочь. Ваша мать внешне очень хрупка, она постоянно нуждается в вашей защите, и вас это изнуряет, но скоро все примет неожиданный оборот – мать станет для вас спасением, которого вы не ждали. У вас мало друзей. Издательский мир вызывает в вас отвращение. В семнадцать лет вы ушли из семьи, это далось вам нелегко, в девятнадцать лет вы пережили некую серьезную травму, подумайте, что это может быть, я не могу разобрать. Вам свойственно делать и думать быстро. Ваша сестра привыкла обороняться, притворяясь холодной, вес прошлого навалился на нее невыносимым грузом. Вы изучали философию, но не получили диплома, однако это стало для вас лишь поводом для гордости. Скорость создает вам проблемы. Складывается ощущение, что ваши голова и тело существуют раздельно, и это увеличивает травму, которая проявилась в обширной сыпи. Это психосоматическая проблема, скоро Вы избавитесь от ипохондрии, которая является для вас источником непрерывного страдания. У вас нет склонности к мистицизму, скорее, вы следуете пути, ведущему к трансценденции «я». Вы много лет изучаете оккультизм и эзотерику, но практиковать их начали совсем недавно. Вы пытаетесь говорить об этом – не стоит. Ваши книги никогда не будут хорошо продаваться, но вас это не волнует. Свою важнейшую книгу вы создадите в 2009–2010 годах: не знаю, будет ли она написана или опубликована, но именно тогда вы напишете текст, ради которого вы здесь. Любое призвание со временем угасает. Желание трансцендентного подразумевает, что поначалу ты познаешь о себе все сполна, для этого и нужна ваша сыпь. Перешагнуть неиспытанное – невозможно. Желание трансцендентности становится проблемой, поскольку из-за него вы окружены жестким панцирем принципов и не способны любить ни себя, ни других. Например, из-за этого возникает нелепая идея, что другие тоже должны пройти по вашему пути и понять его. Есть вещи, о которых вам не стоит говорить. Вижу, что ни власть, ни деньги вас не интересуют. С детства вас преследует видение о том, что человек высадится на Марсе или что человеческая раса прибыла с Марса в те времена, когда наша планета еще находилась на стадии формирования. Мне жаль, что вы так недоверчиво относитесь к факту присутствия мертвых в жизни людей, но если они не растворились, на то есть причина, вы должны понять и принять, что они здесь. В этом месте я снова чувствую, что вам не хватает любви. Проблемы, которые вы пережили в детстве и отрочестве, ваши мучения в родительской семье, не являются причинами травм, обозначивших ваше сегодняшнее существование. Они разрослись и вылились в беспокойство. Как бы то ни было, проблема прошлого скоро исчезнет сама собой: это неизбежно, и произойдет в тот самый миг, когда ваш отец испустит последний вздох. Вы не проживете долгую жизнь, но это вас не пугает. Всему свое время, но то, что занимает вас сейчас – безденежье, отсутствие постоянной работы, ее вечный и безрезультатный поиск – все это лишь суррогат счастья, обретение которого не даст вам уверенности и спокойствия. Вы можете вернуться к своему духовному пути или к тому, что считаете таковым, едва сойдет сыпь: когда вы преодолеете свою врожденную травму. Вы не осознаете, что ваша сыпь, внешнее проявление вашей травмы – тоже своего рода духовный путь. Когда вам было восемнадцать, вы жили в муниципальном доме, где не было даже душа. Квартиру выделили вашим бабушке и дедушке, оба умерли, когда им было за девяносто. Во время пребывания в Риме вы много узнали, вам приходилось общаться с секретными службами. Вы были еще слишком молоды, вам с трудом удавалось держать под контролем двойственную ситуацию, столь нетипичную для человека, которому едва исполнилось… Сколько вам было? Двадцать четыре, двадцать пять? Ваша мать до сих пор не смогла прийти в себя после самоубийства бабушки, в честь которой назвали вашу сестру, но очень скоро эта травма разрешится прощением – ваша мать способна на великую любовь, но сама не знает об этом. Вы очень привязаны к сестре, на то есть свои причины, и ваша сестра ощущает эту привязанность. Она, как и вы, склонна к изучению эзотерики и к эзотерическим практикам. Страдание дарит нам внутреннее и внешнее прозрение: вам это известно. Вы думаете, что сегодняшний человек – не больше чем марионетка, – что ж, вы правы. На то чтобы унять вашу сыпь, уйдет три года, потом она отступит. Вам нужно набраться терпения. Вам нужно научиться терпению, вы совершенно лишены этого дара. Ваша нетерпеливость – постоянная дрожь. Вы одиноки, у вас мало близких друзей, одиночество доставляет вам много страданий, которые выбивают вас из колеи, хотя вы сами их призываете. Для того чтобы научиться терпению, вам нужна тишина, а ее у вас нет. У вас немного желаний, но они глубоки. Когда наконец вы удовлетворите их и приобретете новый опыт, само собой окажется, что они бренны. Вы очиститесь, но придется подождать. Вас вечно окружают люди, которые вас не понимают. Вот и все. Вам нужно появляться у меня раз в неделю. Сеанс продлится недолго. До встречи через неделю».

Я не сказал ни слова.

Человек-шаман повторил мне то, что рассказал ему мертвый, присутствующий за моей спиной в жидкой транссубстанциальной форме. Я мгновенно чувствую к шаману глубокую симпатию, схожую с уважением к его познаниям. Я впечатлен тем, что услышал о себе столько правды от человека, видящего меня впервые. Все, что он сказал, – правда, кроме, разве, того, чего я сам еще не знаю. Но я полностью доверяю всему, что он предрек.

Мертвые стоят рядом с нами, за нашей спиной, не растворенные. Их конечностей не видно. Легкие мерцающие сгустки, перемещающиеся со скоростью, превышающей скорость света. Свет, вышедший за пределы света. Существует смысл «я» вне тела. Когда шаману было семь, он вместе с матерью поднимался по лестнице в больнице города Комо, как вдруг увидел женщину, выходящую из покоя. Он увидел за ее спиной прозрачную фигуру, которая что-то говорила и спросил: «Мама, а что такое глиобластома?»

Он узнал от мертвых названия многих болезней, которых не слышал прежде.

Картезианские диагнозы, которые ему нашептали.

Он точно знает, когда и как умрет каждый из нас.

Все детство он провел в одиночестве, но никогда не оставался один: годами он вел разговоры с вестниками, существующими за пределами существования. Ему известна множественность вселенных, среди которых находится и наша грубая свинцовая вселенная, которую мы воспринимаем в состоянии бодрствования.

Женщина, выходившая из больницы, страдала глиобластомой, неизлечимой формой раковой опухоли, о чем и сообщила матери мальчика.

Он видит комету и хвост кометы уже сейчас, поутру: ту самую комету, которую мы увидим позже, гораздо позже, когда будет уже слишком поздно, увидим, и обомлеем, как дети, впервые увидевшие безбрежное море.

Он живет у озера, улавливая мерцание зари.

Годами шаман делал вид, что он простой пранотерапевт и растрачивал энергию на поджаривание между ладонями сырого мяса, печени и внутренностей животных.

Не факт, что он вообще понимает, что повторяет, ибо он лишь повторяет.

Известные физики исследуют его шкалу восприятия, которая во много раз превышает шкалу среднего человека.

Он профессионально и холодно улыбается, без малейшей тени притворства. Поскольку притворства в нем нет, он отсекает любую возможность притворства. Пред ним вы голы. Его веки ровно моргают. Считает ли он свой дар – даром? Он об этом молчит, но помогает ежемесячно тысячам. К нему нужно приходить как минимум за час до открытия кабинета, потому что потом образуется огромная очередь. Он работает каждый день, включая субботу и воскресенье. Если он видит черноту, он произносит прощальные слова: это означает не только то, что он не в силах помочь, но и то, что любое лечение бессмысленно. Нежное и темное дыхание смерти. Оно уже здесь, здесь и сейчас. Когда люди входят к нему в кабинет, им страшно.

Крайнее проявление иллюзии, (мы воспринимаем переход как предел, хотя это не так) – это иллюзия физической смерти. Речь не о физической боли, о покидании тела.

Человек удивляется, недоумевает.

Перед смертью и правда есть свет в конце туннеля.

Мертвые почти никогда не растворяются в ничто.

Сначала проходишь состояние летаргического сна, а затем невидимые энергетические тела, из которых мы, не зная того, состоим, растворяются в эфире, где находятся тени, судьбу которых мы вскоре разделим.

Летаргический сон длится месяца три, после чего, если на земле остались долги, если так предначертано, мертвый может снова обрести форму. Тогда шаман видит нас, и мы приходим на помощь родным. И слышит, как мы шепчем «глиобластома».

Такие шаманы были всегда, их было мало, но вполне достаточно в различные эпохи истории человечества.

Человечества, которое сначала мечтает, а затем уничтожает мечты суевериями эры металла, из которого оно, согласно пророчествам, выковано. Так пророчества сбываются.

В практике самоотчуждения итальянцы стоят на шаг впереди. Они не чувствуют, воспринимая иллюзию как полноценное чувство. Они не говорят, а лишь изрыгают фонемы. Они не обнимают: они лишь сжимают плоть, но не могут согреть мясо ладонями.

Глубоководные недра Фантазии.

И огромная брешь, оставшаяся после спуска. Теперь я вижу.

Теперь линии человеческой почвы для меня яснее любой другой.

Звездные грани. Эпохи энергии и силы, в прошлом, в будущем этого вида. Облако, зависшее над тропическими лесами. Последние представители вида, мы выныриваем из воды и проваливаемся в пространство, где нет ни звука, ни кислорода, где вечный холод.

Все будет куда проще.

Любить чередованье.

Излучать милосердие.

Омывать и молча сострадать.

Покориться смерти.

Сыпь и чесотка держатся вот уже два года. Разлившиеся реки превратились в маленькие пятнышки-горошки.

Шаман накладывает руки, проводит по плечам и концентрируется, чтобы расслышать слова моих мертвых, после чего нажимает большими пальцами под диафрагмой. Он медлит, но все же выпускает сумрачное сокровище, хранившееся в темной пучине моей оболочки несколько десятилетий: почти сорок лет.

Я умру, не дожив до шестидесяти.

Так что же сказать? Прощай…

Мне еще предстоит начать книгу, что выйдет в две тысячи седьмом, не ту, которая обозначит мой мгновенный и единственный успех, другую, мне еще предстоит пропахать ручкой огромную целину.

4

Хвалитель былых времен (лат).