Читать книгу "Euch zeig ich's!" - Dorothee Degen-Zimmermann - Страница 6

На сайте Литреса книга снята с продажи.

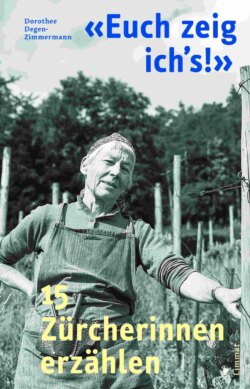

ОглавлениеMadlonne-Beatrix Goldschmid, 1934

Modellbauerin, Winterthur

«Den roten Faden nicht verlieren»

Im Obergeschoss des schönen alten Winterthurer Rathauses steht in einer Glasvitrine das Modell der Altstadt aus Ahorn- und Ulmenholz, drei auf eineinhalb Meter. Die Häuserreihen werden überragt von den Zwillingstürmen der Stadtkirche mit ihren barocken Hauben. Jedes Fenster, jede Dachgaube ist akribisch genau wiedergegeben.

Die Marktgasse – die Hauptader, die das Städtchen in westöstlicher Richtung erschliesst – hilft mir bei der Orientierung. Im Modell verfolge ich den Weg vom Untertor her, den ich soeben gekommen bin, und finde das Rathaus, das mit seinem klassizistischen Dreiecksgiebel leicht zu identifizieren ist. Ich stelle mir vor, dass im ersten Stock dieses kleinen Holzhäuschens ein winziges Modell der Winterthurer Altstadt aufgestellt sein müsste. Die Matrjoschka fällt mir ein, die russische Holzpuppe, in deren Innerem sich ihr kleineres Abbild befindet, das wiederum ein kleineres Püppchen enthält …

«Modellbauatelier Madelon Goldschmid», steht auf einer kleinen Plakette. Das Altstadtmodell, von der Stadt Winterthur in Auftrag gegeben, ist von 1966 bis 1972 in Tausenden von Arbeitsstunden entstanden. Es ist das Lebenswerk, das Paradestück unter allen Modellen, die aus Madelon Goldschmids Atelier hervorgegangen sind.

Eine geborene Hand-Werkerin

Immer finden Madis kleine Hände Material, aus dem sich etwas machen lässt: Holzstücke, Rinde, Karton, Schnur, Stoffreste, Äste, Steine, Moos … Ein Stück Rindenholz, ein Loch dreingebohrt, einen Stecken hineingesteckt, das Taschentuch drangebunden, schon ist das Segelschiff fertig. Ein Zwergenhäuschen im Wald mit Steintisch, Holzbank und Moosbetten, später Pfahlbauten, Burgen, Modellflugzeuge, Schiffe. Im Keller, in Vaters Bastelwerkstatt, gibt es alles Werkzeug, das man sich wünschen kann.

Madi nennt man sie zu Hause. Nach ihrer Mutter Madlon getauft, wird sie sich später französisch Madelon und schliesslich Madlonne schreiben. In der Pfadi heisst die kleine, agile Schwatzbase «Bäsi». Klar, dass dieses Naturkind bei den Pfadfinderinnen glücklich ist, schon als Bienli, später als Führerin. Waldspiele, Seilbrücken, Zeltromantik, Pfadfinderrituale sind ganz nach ihrem Geschmack. Und wenn sie mit geübten Hammerschlägen Nagel um Nagel versenkt, ist sie sich der Bewunderung der Buben sicher.

Einmal im Jahr darf Madi mit dem Vater an die Gewerbemesse im Casino Winterthur, dort bietet seine Firma an einem Stand die neuesten Holzbearbeitungsmaschinen an. Stolz demonstriert die Zweitklässlerin in Pfadiuniform die elektrische Laubsägemaschine, sägt kleine Holztiere aus und verschenkt sie mit dem Charme einer Messehostess an die Besucher. Am Mittag darf sie mit dem Vater im Casino-Restaurant Spaghetti essen wie eine Grosse.

«Wir sind rein arisch»

Vaters Eisenwarenhandlung befindet sich mitten in der Winterthurer Altstadt, ein traditionsreiches Familienunternehmen seit 1780. «Goldschmid & Co.» steht an der Fassade des alten Hauses. «Nur mit i, ohne e», betonen die Eltern, wenn sie den Namen buchstabieren, «wir sind rein arisch.» Als Kind hat Madi keine Ahnung, was das bedeutet.

Die Mutter, als Deutsche in der Schweiz aufgewachsen und durch die Heirat Schweizerin geworden, bleibt in ihrem Herzen Deutsche. Madi weiss, dass es in Mutters Verwandtschaft einen General gibt und dass der Onkel, Mutters Bruder, in Kriegsgefangenschaft ist. Fasziniert betrachtet sie zusammen mit dem kleinen Bruder die Bilder im «Signal», der Nazi-Propagandazeitschrift, grossformatige Fotos von Militärparaden, Kanonen, Panzern und Flugzeugen.

Madi Goldschmid, achtjährig.

Von den Gräueln des Zweiten Weltkriegs hört sie viel später, auch dass es in der Schweiz Sympathisanten des Nazi-Regimes gab. Sie ist schockiert, als sie im Stadtarchiv in einem Buch auf den Namen ihres Vaters stösst. Er und die Mutter waren engagierte Winterthurer Fröntler, wie auch fast alle Bekannten, mit denen sie damals verkehrten. Als Madlonne danach fragt, stösst sie auf eine Mauer des Schweigens. «Das ist Geschichte» oder «das verstehst du nicht», sagt die Mutter.

Rückblickend bekommen Erinnerungen eine neue Bedeutung. «Da gab es doch einmal einen Riesenkrach mit meinem alten Primarlehrer, der wie wir am Brühlberg wohnte. Ein strenger alter Herr mit weissem Ziegenbärtchen. Er kam aufgebracht und rot vor Zorn zu den Eltern und wollte, dass sie sofort die Fahne von der Stange entfernten. Erst viel später begriff ich: Es war die Fröntlerfahne. – Mir gegenüber blieb der Lehrer der Gleiche, er liess mich nie etwas spüren von seinem Ärger gegen meine Eltern, und ich durfte weiterhin an seiner Hand von der Schule heimgehen.»

Eigentlich will die nazistische Ideologie gar nicht zum Wesen von Eugen Goldschmid passen. Madlonne Goldschmid schildert ihren Vater als friedliebenden Menschen. «Er sagte immer, er wolle keinen Streit, wenn er heimkomme. Er war weicher als die Mutter, das haben wir weidlich ausgenützt.» Als Geschäftsmann ist er nicht sonderlich erfolgreich, wahrscheinlich zu gutmütig. Bereitwillig drückt er ein Auge zu, wenn ein Kunde nicht sofort zahlen kann. Bei seiner Pensionierung wird die Firma notgedrungen mit einem Konkurrenten fusionieren müssen. Dass dabei der Firmenname «Goldschmid» nach fast zweihundert Jahren aus dem Winterthurer Gewerbe verschwindet, wird ihn bitter schmerzen.

Mutter, die tüchtige Hausfrau, «hatte feste Vorstellungen, wie das Leben sein sollte». Sie ist streng, und Madi, das älteste von drei Geschwistern, hat einen eigensinnigen Kopf. Das setzt manchmal Schläge mit dem Teppichklopfer ab. «Du bist ein wüstes Kind, du kannst dir jetzt dann andere Eltern suchen», pflegt die enervierte Mutter zu sagen. Madi würde weglaufen, wenn sie wüsste, zu wem. Aber da ist niemand. So bleibt sie, wo sie ist, mutlos und traurig. Der drei Jahre jüngere Bruder dagegen ist Mutters Liebling, «mein Otti», sagt sie ihr Leben lang, wenn sie von ihm spricht. «Er konnte einfach machen, was er wollte. Wenn die Mutter in Hörweite war, ärgerte er mich, bis ich ihm eins herunterputzte. Dann brüllte er wie am Spiess, und schon kam sie gelaufen. Dieses Spiel beherrschte er. Abgesehen davon kamen wir Geschwister aber gut aus miteinander, mit der kleinen Schwester sowieso, mit neun Jahren Abstand zu mir war sie ausser Konkurrenz.»

Beim Vater ist Madi besser angeschrieben. Sie teilen miteinander die Freude am Handwerklichen, und später wird er ihr in seinem Geschäftshaus Räume für ihr Atelier zur Verfügung stellen. «Aber weil er ein so verschlossener Mensch war, fand ich auch zu ihm kein wirklich warmes Verhältnis.»

Wie wird man Modellbauerin?

1944 zügelt die Familie nach Oberwinterthur in ein Haus mit Garten, da ist Madi zehnjährig. Nach der Sekundarschule besucht sie die Höhere Töchterschule in Winterthur. Madis Berufsweg sehen die Eltern fraglos ins eigene Geschäft münden. Der Vater hofft, dass der Familienbetrieb auch in der nächsten Generation weitergeht, und in Mutters Augen ist eine Bürolehre das höchste der Gefühle. Werkzeug und Maschinen zu verkaufen, kann sich Madlonne aber beim besten Willen nicht vorstellen. Seit langem weiss sie, was sie will: Modelle bauen. Schon als Kind, als sie noch keine Ahnung von Architekturmodellen hat, bleibt sie vor den Auslagen der Spielwarengeschäfte stehen und bewundert die Landschaften, in denen kleine Eisenbahnen herumkurven. In Vaters Geschäft gezwungen wird sie nicht, das rechnet sie ihm hoch an.

Wie wird man Modellbauerin? In Zürich gibt es zwei ältere Ateliers, aber die bilden keine Lehrlinge aus. Auf eigene Faust geht Madlonne zur Berufsberatung. Dort wird sie in ihrem Berufswunsch bestärkt und zur Kunstgewerbeschule verwiesen. Mutter hört nur «Kunst» und hat null Verständnis: «Kommt nicht in Frage, damit wirst du nie dein Leben verdienen können. Künstler sind brotlos, und überhaupt, dieses Milieu!»

Aber Madlonne setzt sich durch. «Ich machte immer alles, was die Eltern nicht wollten. Ich war immer ein bisschen quer in der Familie.» 1952 besucht sie den einjährigen Vorkurs der Kunstgewerbeschule in Zürich und schreibt sich danach für die Fachklasse Angewandte Malerei und freies Kunstgewerbe ein. «Ich hatte das Glück, auf einen grossartigen Lehrer zu treffen, den Konstruktiven Maler und Grafiker Gottfried Honegger-Lavater. Als ich ihm erklärte, dass ich Modelle bauen wolle, sagte er: ‹Überlegen Sie, welche Fertigkeiten Sie dafür brauchen.› So besuchte ich Kurse mit den Silberschmieden, Bildhauern, Innenarchitekten. Grafik und Malerei gehörten sowieso dazu. Ich habe meinen Beruf eigentlich erfunden. Wo immer sich die Gelegenheit bot, schaute ich den Handwerkern auf die Finger und eignete mir alles an. Erst später habe ich festgestellt, dass ich vermutlich weit und breit die erste Frau in diesem Beruf war.»

Madlonne Goldschmid arbeitet jetzt oft zu Hause, wo ihr geeigneteres Werkzeug und Maschinen zur Verfügung stehen als an der Schule, baut als Semesterarbeit für die Kunstgewerbeschule das massstabgetreue Modell eines Weidlings. Dann kommt eine Anfrage von den Eltern einer Freundin. Sie planen ein Ferienhaus im Tessin als Weihnachtsgeschenk für ihre Kinder. Da man dieses nicht unter den Weihnachtsbaum stellen kann, bestellen sie bei Madlonne das Modell dazu, gefertigt nach den Plänen des Architekten.

Ratlose Ärzte

Wann hat das eigentlich angefangen mit den Gleichgewichtsstörungen, mit Kraftlosigkeit im Arm, mit tauben Füssen und Ameisen in den Beinen? Schon in der Töchterschule? Oder erst im Vorkurs der Kunstgewerbeschule? Da bestimmt, Madlonne Goldschmid erinnert sich, wie sie Mühe hatte, die grosse Zeichenmappe zu tragen. Wegen zunehmender Beschwerden bricht sie den Fachkurs an der Kunstgewerbeschule schon Ende 1953 nach weniger als einem Jahr ab. Sie kann ja zu Hause weiter arbeiten, soweit es ihr Gesundheitszustand zulässt.

Die Eltern machen sich Sorgen. «Meine Mutter hat ja alles für mich gemacht. Aber sie hat es mir auch vorgehalten und mich mit Vorwürfen überhäuft: Hättest du auf mich gehört, dann wärst du nicht krank geworden. In ihren Augen war ich scheint’s selber schuld.»

Die Ärzte verstehen nicht, was der jungen Frau fehlt. Rheuma? Wärme könnte ihr guttun, es wäre jedenfalls einen Versuch wert. Mutters Schwester lebt in der Türkei, in einer tollen Villa am Rand von Istanbul. Bei ihr und ihrem Mann, einem bekannten türkischen Architekten, darf Madlonne sieben Monate vom Mai bis Dezember 1954 wohnen. Das Milieu sagt ihr nicht so zu, sie interessiert sich nicht für die gesellschaftlichen Anlässe im grossen Bekanntenkreis der Tante. Diese wiederum ist gar nicht erfreut, wenn Madlonne ihre soziale Ader auslebt, sich mit dem Küchenpersonal anfreundet oder gar Zigeuner nach Hause bringt. Vor dem Onkel, dem aufdringlichen Frauenhelden, wird sie gewarnt und geht auf Distanz.

Dann lernt Madlonne eine junge Frau und deren Familie in der Nachbarvilla kennen, Meral, die in Lausanne Architektur studiert hat. Unter deren Studienfreunden, die dort ein und aus gehen, fühlt sie sich bedeutend wohler als bei der Tante. Als Meral beim Bau des Modells für die Diplomarbeit Hilfe braucht, ist Madlonne natürlich sofort dabei. Meral wird später mit ihrer Familie in die Romandie ziehen, die beiden Frauen bleiben lebenslang befreundet.

Tiefe Eindrücke hinterlässt ein vom Militär organisiertes zweiwöchiges Pfadilager mit zwanzig jungen Türkinnen. Sie sind in Militärzelten am Marmarameer untergebracht, alles Material wird von der Armee zur Verfügung gestellt. Militärisch sind auch einige der Übungen wie Morsen, Reiten, Schiessen, der Fahrunterricht im Jeep und als Höhepunkt der Flugunterricht in einer Piper. Die Filzläuse sind eine unerwünschte Zugabe aus den Militärwolldecken. Ziemlich verrückt, das alles.

Gesund ist sie nicht, als sie heimkommt. Eine Zeit lang arbeitet sie im Büro des Vaters, aber nun kommen zu den andern Beschwerden plötzlich noch Sehstörungen, der Blickwinkel nach links ist verzerrt. Besonders schlimm sind die Gleichgewichtsstörungen. «Es schlug mich immer so auf die linke Seite hin. Darum ging ich am Stock» – eine junge Frau von zwanzig Jahren! Je ratloser die Ärzte, umso zahlreicher die Tipps und Ratschläge gutmeinender Freunde. Die Mutter schleppt sie zu Homöopathen, Kräuterärzten, Naturheilern, «insgesamt war ich bei weit über zwanzig verschiedenen Ärzten und Heilern».

Schliesslich schickt der Hausarzt die Patientin zum Neurologieprofessor Grossmann nach Zürich. Und dieser stellt nun endlich eine klare Diagnose: ms, Multiple Sklerose. Das Wissen über diese heimtückische Krankheit, die sich in vielen Symptomen äussern kann, ist in den Fünfzigerjahren noch wenig verbreitet. Verlässliche diagnostische Methoden wie die Rückenmarkuntersuchung stehen noch nicht zur Verfügung.

Professor Grossmann gibt der Krankheit nicht nur einen Namen, er erklärt, was dabei im Körper geschieht. Die Nerven seien wie elektrische Drähte, deren Isolation von der Krankheit angegriffen würden, deshalb komme es zu Störungen. Eine Heilung könne er ihr nicht in Aussicht stellen, es gebe keine wirksamen Mittel gegen ms. «Schauen Sie gut zu sich», empfiehlt ihr der Arzt, «meiden Sie Kälte, überarbeiten Sie sich nicht! Und vor allem: Lassen Sie sich nicht Angst machen. Die Leute werden Sie überhäufen mit guten Ratschlägen. Hören Sie nicht darauf, lassen Sie sich auf keine Experimente ein.»

Seine Kompetenz, sein Verständnis für sie als Person sind Balsam für Madlonne Goldschmids Seele. Trotz der schlechten Prognose ist sie erleichtert: «Endlich verstand jemand, was mit mir los war, und konnte es mir erklären. Ich musste mir nicht mehr als Simulantin vorkommen.»

Was heisst das nun, gut zu sich selbst schauen? Der Hausarzt empfiehlt ihr Dr. Joseph Evers, einen in Deutschland damals sehr bekannten MS-Spezialisten, der eine besondere Diät entwickelt hat. Er betreibt eine Klinik in Norddeutschland und betreut auch eine ganze Reihe von Schweizer Patienten. Für diese hält er jährlich einmal Sprechstunde in Lörrach. «Er war ein kleiner, alter Herr mit randloser Brille, sehr streng, sehr autoritär. Bevor er uns einzeln untersuchte, hielt er uns einen Vortrag, er schwor uns auf die Evers-Diät ein. Wir waren vielleicht zwei Dutzend Leute, ergeben zu seinen Füssen. Die Diät war wie er: streng und stur, Rohkost, grobe Haferflocken, die er zu Anschauungszwecken herumreichte, gekeimter Weizen – gar nicht meine Linie. Man musste sich genau an seine Vorgaben halten, Tabellen ausfüllen und Rechenschaft ablegen. Gut, ich machte also diese Evers-Diät, wie es eben ging. In der Küche hatte ich oft eine Wiese, weil ich den Weizen zu lange keimen liess, es sah aus wie Katzengras. Aber ich fühlte mich wohler mit dieser Ernährung.»

Bauboom im Atelier

Die junge Frau lässt sich durch die Krankheit nicht von ihren Berufsplänen abhalten. Mutig geht sie zu den Winterthurer Architekten, stellt sich vor und sagt, sie baue jetzt Modelle. Sie stösst damit in eine Marktlücke, denn in Winterthur gibt es eine ganze Reihe von guten Architekten, aber kein einziges Modellbauatelier. Der erste Auftrag kommt 1955 von der Metallbaufirma Geilinger, das Modell der Weinlandbrücke in Andelfingen für einen Wettbewerb. «Man bekommt ein vorgefertigtes Gipsrelief und muss das Modell einfügen, teilweise auch mit Gips, damit hatte ich noch wenig Erfahrung. Ich arbeitete am Tisch in meinem Schlafzimmer, das war eine staubige und schmutzige Sache – Horror für meine pingelige Mutter.»

Geilinger bezahlt das Honorar statt mit Geld mit einer gebrauchten Baubaracke, zwei auf vier Meter, die Madi im Garten hinter dem Elternhaus aufstellen darf, die elektrische Leitung legt sie von Mutters Küche aus, ihr erstes Atelier. Laufend weitet Madlonne Goldschmid ihr Können aus, macht sich mit immer neuen Materialien vertraut, besorgt sich zum Beispiel vom Zahnarzt gebrauchte Instrumente.

Bei den Architekturbüros sind ihre Dienste begehrt, sie hat mehr als genug Aufträge. Bald fragt ein Architekt, ob seine Lehrtochter im Modellbauatelier ein Praktikum machen könne, und Madlonne Goldschmid sagt gerne zu. «Aber zu zweit in der kleinen Bude, das war schon sehr eng.» Der Vater freut sich über ihren Erfolg und bietet ihr an, dass sie in seinem Geschäftshaus am Bosshardengässchen im Estrich ein Atelier einrichten darf. Da ist nun wesentlich mehr Platz. Aber die klimatischen Bedingungen sind extrem. Im Sommer, wenn die Sonne auf das Blechdach brennt, wird es unerträglich heiss, und im Winter gefrieren die Farben. Das ist ihrer Gesundheit nicht zuträglich.

Trotzdem, sie ist in ihrem Element. Sie arbeitet viel und braucht dringend Mitarbeiter. Und weil sie eine soziale Ader hat und immer offen ist für neue Menschen, fliegen ihr allerlei junge Leute mit ungelösten Problemen zu, manche hoch motiviert, andere weniger. Marcel, der einen schwierigen Start ins Leben hatte, will unbedingt Modellbauer werden. Wer könnte dafür mehr Verständnis aufbringen als Madlonne Goldschmid? So kommt sie zu ihrem ersten Stift. Wenig später fragen Rolands Eltern nach einer Lehrstelle. Roland ist nicht so talentiert wie Marcel und gesundheitlich geschwächt. Das ist kein Hinderungsgrund für Madlonne Goldschmid. «Momoll, der darf auch kommen», sagt sie. Da sie selbst weder eine Lehre absolviert noch eine Meisterprüfung abgelegt hat, ersucht sie bei den Behörden um die Berechtigung zum Lehrbetrieb. «Sie holten Referenzen ein und schauten meine Arbeiten an und waren damit zufrieden, also durfte ich Stifte ausbilden. Mit Willi und Claude waren es insgesamt vier.»

Madlonne Goldschmid im Modellbauatelier (1958).

Immer wieder stellt sie für kürzere oder längere Zeit auch Volontäre ein. Sie ist befreundet mit Elsbeth Kriesi von der städtischen Berufsberatung. Wenn diese einen Jungen in problematischer Situation irgendwo platzieren muss, wendet sie sich an Madlonne: «Du, ich hätte wieder einen, er hat den Pfarrer in den Schrank gesperrt und ist aus der Schule geflogen. Könntest du den nicht für ein paar Wochen nehmen?» Und was sagt diese? «Momoll, der kann schon kommen.»

Hätte sie nicht bewährte, verlässliche Angestellte unter ihren Leuten, wäre die viele Arbeit nicht zu bewältigen. Bei Architekturwettbewerben, die termingerecht eingereicht werden müssen, ist der Druck riesig. Das Modell wird nach den fertigen Plänen gebaut, ist also das letzte Glied in der Kette. Ist der Architekt im Verzug mit den Plänen, geht es im Modellbauatelier hektisch zu und her. «Wir haben manchmal Tag und Nacht durchgearbeitet, damit ein Projekt rechtzeitig fertig wurde.» Insgesamt entstehen in dreissig Jahren bis in die Achtzigerjahre rund 550 Modelle: Wohnhäuser, Schulhäuser, Kirchen, Industrieanlagen und als Höhepunkt das Altstadtmodell.

Erstaunlich, dass sie mit ihrer angeschlagenen Gesundheit neben dem Geschäft noch die Kraft findet für anderes. Selber begeisterte Pfadiführerin, weiss sie inzwischen auch, was es heisst, mit körperlichen Einschränkungen zu leben. Die Idee der PTA, «Pfadi trotz allem» für behinderte Kinder, entspricht zutiefst ihrer sozialen Gesinnung. 1956 gründet sie eine PTA-Gruppe für Mädchen in Winterthur. Zehn Jahre lang leitet sie die wöchentlichen Übungen und organisiert an Pfingsten das beliebte Ritterlager im Schloss Hegi. Eine Führerin, die selber am Stock geht, das passt. Die «Pfadi trotz allem» gibt es heute noch in Winterthur, inzwischen längst für Buben und Mädchen gemeinsam.

Anfang 1958 erhält sie einen besonders schönen Auftrag. Sie darf für die SAFFA, die zweite Schweizerische Ausstellung für Frauenarbeit, nach vorliegenden Plänen das «Modell einer modernen Stadt» bauen. Aber es geht ihr gesundheitlich gar nicht gut. Die durchgearbeiteten Nächte, die extremen Temperaturen im Atelier setzen ihr zu. Sie fängt an zu husten und hört trotzdem nicht auf zu rauchen, stellt auf Pfeife um, weil sie denkt, das schade weniger als Zigaretten. «So etwas Dummes», findet sie hinterher, «als ob das einen Unterschied macht. Und der Aschenbecher, die Tabakkrümel, das war so unordentlich, dabei mussten wir peinlich genau und sauber arbeiten.»

Sie ist nicht die Einzige, die hustet im Atelier. Es stellt sich heraus, dass ein Mitarbeiter an offener Tuberkulose leidet. Und dass sie sich angesteckt hat.

Am Tiefpunkt

Schluss, aus, fertig. Sie muss alles stehen und liegen lassen. Am 16. Mai 1958 fahren die Eltern mit ihr nach Wald im Zürcher Oberland ins Sanatorium. In ihrem Tagebuch notiert sie: «Schwach, unsäglich schwach und elend fühle ich mich jetzt, nach einem kurzen Abschied von zu Hause. Alles ist mir gleichgültig, nur müde bin ich, entsetzlich müde.»

Da verbringt sie ihre Tage nun vor allem liegend, tagsüber oft auf der Terrasse. Die Klinik rühmt sich der nebelarmen Höhenlage, der längsten Sonnenscheindauer im Kanton und der prächtigen Aussicht auf die Alpen und den Zürichsee. Aber die Sorge um die Arbeit lässt sie nicht los. Am 17. Juni 1958, einen Monat vor der Eröffnung der SAFFA schreibt sie: «Im Bett lässt sich schlecht arbeiten. Mit Mühe zeichne ich an den Plänen fürs SAFFA-Modell, während zu Hause gebaut wird. Ferngesteuert. Ein Kränzchen meinen Freunden, die mir mit Wort und Tat beistehen!» Es wird tatsächlich rechtzeitig fertig. Im Sani aber steht die Zeit still, «der Mensch steht sich selbst leer gegenüber».

In den Fünfzigerjahren ist Tuberkulose behandelbar, die Antibiotika zeigen Wirkung: «Nach den neuesten Untersuchungen hat meine Gesundung Fortschritte gemacht. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt», jubelt Madlonne Goldschmid Ende Juli im Tagebuch.

Das Glück hält nicht lange an, denn nun meldet sich mit neuer Heftigkeit die Multiple Sklerose. Unerträgliche Schmerzen, Lähmungen, Gleichgewichtsstörungen machen ihr das Leben zur Hölle. Wahrscheinlich werden sie durch die Medikamente ausgelöst. «Nachts wanderte ich durch die Gänge, weil ich vor Schmerzen nicht schlafen konnte, immer am Stock, wegen des Gleichgewichts. Wenn ich Esther Hofstetter nicht gehabt hätte …» Die fürsorgliche Krankenschwester, die am Sonntag die Tracht mit der Heilsarmeeuniform vertauscht, hat früher selber eine TB durchgemacht. Sie strahlt heitere Zuversicht und Wärme aus und wird zur Freundin in dieser trostlosen Zeit.

Madlonne Goldschmid schreibt die Beschwerden auch der Krankenhauskost zu. Sie möchte sich wieder an die Evers-Diät halten, mit der sie bis dahin so gute Erfahrungen gemacht hat. Sie spricht mit dem Chefarzt, bietet an, die Spezialkost selbst zu besorgen und zu bezahlen, aber sie beisst auf Granit. Das komme nicht in Frage, im Sani seien sie auf die TB spezialisiert, die könne man heilen. Die MS könne man nicht heilen, damit müsse sie sich abfinden. Darauf bittet sie Dr. Evers um Rat. Die Antwort kommt postwendend. Wenn sie weiterhin mit diesen Medikamenten vollgestopft werde, sei das ihr Tod. Sie müsse sofort das Sanatorium verlassen.

Madlonne Goldschmid steht zwischen den Fronten, ratlos. «Was mache ich jetzt?» Sie bespricht sich mit ihrer Freundin Esther. «Wenn der Chefarzt dir deine Diät nicht erlaubt, trittst du aus. Und ich kündige und komme dich pflegen», schlägt diese vor und meint, was sie sagt. «Das hat mir wahnsinnig Eindruck gemacht!» Innert fünf Tagen wird die Patientin regelrecht aus dem Sanatorium geworfen, mit einer Erklärung des Chefarztes, dass sie auf eigene Verantwortung austrete und dass mit grosser Wahrscheinlichkeit ein Rückfall zu erwarten sei. Sie ist sehr krank und schwach, mit zwei offenen Kavernen in der Lunge, aber nicht mehr ansteckend. Den Monat bis zum Ablauf von Esther Hofstetters Kündigungsfrist verbringt sie bei einer Freundin im Berner Oberland, im April 1959 richten sich die beiden Frauen im Neckertal SG im Ferienhaus der Familie Goldschmid ein.

Wunder über Wunder

Welche Erleichterung, das Sanatorium hinter sich zu lassen! Die ländliche Umgebung eignet sich hervorragend für die naturnahe Evers-Diät. Esther Hofstetter hält viel von Dr. Vogels Naturheilkunde und schwört auf dessen Schneckensirup-Rezept «gegen Geschwüre, Magengeschwüre, Lungenleiden, alle Bronchialkatarrhe». Die Zutaten: rote Nacktschnecken, Zucker und Malaga. Wie man die Schnecken an der Flucht aus dem Einmachglas hindert, steht nicht im Rezept. Esther trinkt solidarisch mit ihrer Patientin das tägliche Gläschen, ohne mit der Wimper zu zucken. «Wenn man sich nicht vorstellt, was man trinkt, schmeckt es recht gut, wie Likör.»

Madlonne, nominell reformiert, aber ohne religiöse Bindung aufgewachsen, beginnt in der Krankheitszeit nach Leben und Tod zu fragen. Esthers schlichter Glaube und tätige Nächstenliebe beeindrucken sie tief. «Sie hat nie missioniert. Aber natürlich wollte ich wissen, woher sie diese unerschütterliche Glaubensgewissheit hatte, und löcherte sie mit Fragen. Manchmal neckte ich sie auch wegen ihrer Heilsarmeeuniform, das liess sie sich gleichmütig gefallen.» Madlonne erholt sich zusehends. Täglich macht sie kleine Wanderungen, weiterhin am Stock. Drei Monate nach dem Austritt aus dem Sanatorium wird sie zur Röntgen-Kontrolle ins Kantonsspital Winterthur aufgeboten. Den Bericht kann sie kaum fassen: «Vollständig abgeheilt, man sieht nur noch Narben.» Ende Juli kehren die beiden Frauen dem Ferienhaus den Rücken, Esther Hofstetter sucht sich eine neue Stelle in Zürich, Madlonne Goldschmid nimmt im Atelier, wenn auch mit reduzierten Kräften, ihre Arbeit auf.

An einem sonnigen Septembersonntag findet oberhalb Stäfa im Freien ein Heilsarmeefamilientag mit Evangelisation statt. Neugierig geworden, aber mit etwas mulmigem Gefühl fährt sie hin. Die Botschaft geht ihr zu Herzen. Wie bei der Heilsarmee üblich, wird zur Bekehrung aufgerufen. «Ich mag eigentlich das Wort nicht, aber ich fand, es sei Zeit, meinem Leben eine andere Richtung zu geben. Ich müsse jetzt einfach mal ein Zeichen der Dankbarkeit setzen und nach vorn gehen.»

Die Bekehrung wird sofort ins Heilsarmeekorps Winterthur gemeldet. «Das wird registriert! Dann wirst du besucht, die lassen dich nicht aus den Augen.» So steht nach wenigen Tagen ein offizieller Vertreter der Heilsarmee vor der Tür. Wer das gewesen sei, wollen die Eltern wissen, nachdem sich der Gast verabschiedet hat – Madlonne Goldschmid wohnt noch im Elternhaus. «Das gab ein Riesentheater! Ich bringe Schande über die Familie, warfen sie mir vor. Einmal mehr hatte ich einen Weg gewählt, mit dem sie absolut nicht einverstanden waren.» Klar, dass sie sich dadurch nicht von ihrem Entschluss abbringen lässt, Salutistin zu werden. «Esther versuchte mich zu bremsen: Ich solle mir das gut überlegen. Aber ich wusste, dass die Heilsarmee mit allem Drum und Dran jetzt mein Weg war, inklusive Uniform.»

Die Lunge ist geheilt, die Multiple Sklerose aber bereitet ihr nach wie vor heftige Schmerzen. Seit sieben Jahren schon und mehr denn je. Esther Hofstetter kennt einen charismatischen Heilsarmeeoffizier, Oberst Nigg, und schlägt vor, dass Madlonne für sich beten lasse. Bei Esthers Eltern begegnet Madlonne diesem bemerkenswerten Mann. In einem kleinen Kreis von Gläubigen betet er für sie: «Er hat mir nach seiner Art die Hand aufgelegt und gebetet, leidenschaftlich, engagiert und ganz echt. Du hast gespürt, das ist ein Mann Gottes. – Weil es schon spät war, übernachtete ich bei Esther, ich schlief wunderbar tief. Am Morgen, als ich aufwachte, war etwas anders mit meinen Beinen, ein anderes Gefühl, ich verstand nicht, was es war. Dann rief Esther, ich solle mich beeilen, der Zug fahre bald. Ich stand auf und spürte meine Beine und konnte richtig laufen – ich hatte ganz vergessen, wie sich das anfühlt! Und dann bin ich auf den Zug gerannt.» Auch heute noch, nach mehr als fünfzig Jahren, staunt Madlonne Goldschmid über das, was damals geschah. «Die Heilung war von Dauer, bis heute. Ich hatte noch zweimal einen Rückfall, wohl als Folge von Impfungen, das ist schon viele Jahre her.»

Auf der Suche nach einem kontemplativen Leben

1963/64 lässt Eugen Goldschmid das baufälligen Haus am Bosshardengässchen abreissen und ein neues Geschäftshaus bauen, das «Zentrum am Neumarkt Winterthur». In den beiden obersten Stockwerken darf Madlonne nach eigenen Plänen ihr Atelier einrichten. Damit stehen ihr und ihrem Team endlich zweckmässige Räume zur Verfügung.

Allmählich finden sich die Eltern damit ab, dass ihre Tochter aktive Salutistin ist. Mutter hat ihre Meinung ein bisschen revidiert, seit eine Nachbarin zu ihr sagte: «Schön, dass das Madi bei der Heilsarmee ist! Da können Sie stolz sein!» Bald übernimmt Madlonne Goldschmid den Besuchsdienst bei kranken Heilsarmeemitgliedern im Kantonsspital. Oberschwester Dora Jost staunt nicht schlecht, als die junge Frau in der Heilsarmeeuniform sich ihr vorstellt. «Was machen denn Sie hier?!», lacht sie. Es ist eine Liebe auf den ersten Blick. Von da an sind die beiden Frauen Partnerinnen. Die dreizehn Jahre ältere Dora wird Madlonne auf ihren verschlungenen Lebenswegen begleiten und ihr ein Gegenüber sein, ohne einzuengen.

Fragen an das Leben stellt sie nach wie vor. Das soziale Engagement der Salutisten ist ganz in ihrem Sinn. Aber sie sucht noch etwas anderes, mehr Kontemplation statt Aktivität, mehr Ökumene auch. Die Spiritualität der Communauté de Taizé, einer evangelischen Bruderschaft im Burgund, spricht sie an. Es bildet sich in Winterthur ein Kreis von Gleichgesinnten, der sich zu Abendgebeten nach der Liturgie von Taizé trifft, zunächst an der Werkbank im Atelier. Dann baut Madlonne mit eigener Hand den Dachboden des väterlichen Geschäftshauses zu einer kleinen Kapelle aus, während die Eltern in den Ferien sind. «Jänu», sagt der Vater mit schiefem Lächeln, als er das fertige Werk sieht, «jetzt ist das Haus aufgewertet.»

Madlonne Goldschmid, immer auf der Suche, lernt die evangelischen Schwestern von Grandchamps bei Neuenburg kennen, das weibliche Pendant zu Taizé. Ihnen fühlt sie sich sehr verbunden. Dann macht sie jemand auf die Fraternität der Kleinen Schwestern Jesu in Einsiedeln aufmerksam. Als sie die vier oder fünf Frauen besucht, ist sie tief beeindruckt. In diesem katholischen Orden leben die Frauen in kleinen Gruppen an vielen Orten auf der Welt ein ganz einfaches Leben. Solidarisch mit den Armen und Randständigen, verdienen sie sich ihren Lebensunterhalt mit gering geschätzter Arbeit wie Putzen oder Fliessbandarbeit und haben ihre Gebetszeiten. Ja, so stellt sie sich ein kommunitäres Leben vor. Ja, das könnte ihr Weg sein. Von da an besucht sie die Fraternität in Einsiedeln regelmässig.

Da flattert ihr ein Brief mit deutscher Marke ins Haus. Der Name des Absenders, Friedrich P., sagt ihr nichts. Er habe sie auf der Tagung in G. gesehen, schreibt er, und er möchte sie gerne kennen lernen. Er habe das Gefühl, sie beide würden zusammenpassen. Madlonne Goldschmid ist konsterniert. «Ich dachte, gopf, ich befasse mich mit dem Kloster und dem Zölibat – und jetzt das!» An einen Friedrich P. erinnert sie sich nicht, «aber es war wirklich ein schöner Brief».

Friedrich, der auf der deutschen Seite des Bodensees wohnt, schlägt vor, dass sie sich in Konstanz treffen. «Ich war mit meinen Zukunftsplänen ganz woanders, aber einen solchen Antrag muss man doch ernstnehmen. Ich hatte mir immer vorgestellt, wenn ich je heirate, dann will ich einen rechten Mann, der auch einen Nagel einschlagen kann und dies und das, und fromm müsste er auch sein. Jetzt war ich wahnsinnig aufgeregt und fragte meine Freundin Dora, was ich anziehen solle, wie ein Backfisch, der zum ersten Rendez-vous geht. Ich entschied mich für einen grauen Flanelljupe, eine weisse Bluse mit rot-blauen Streifen am Kragen und einen dunkelblauen Blazer. Ich wartete total gespannt am Landungssteg der Fähre. Da kommt doch ein grosser, gut aussehender Mann auf mich zu, der trägt sage und schreibe eine graue Flanellhose, ein weisses Hemd, eine blau-rot gestreifte Krawatte und einen dunkelblauen Blazer! Wir verbrachten einen schönen Tag miteinander, ruderten auf die Insel Mainau hinüber und hatten gute Gespräche. Da hat wirklich viel gepasst, nicht nur die Kleidung. Ich dachte, wenn ich heiraten will, wäre das der Mann!»

Aber will sie das? Was bedeutet das alles? Madlonne Goldschmid ringt mit sich und schreibt ihm schliesslich, sie habe sich eben doch für das zölibatäre, kommunitäre Leben entschieden. «Er konnte es fast nicht glauben. Ich bin froh, dass er später eine gute Frau fand, die zu ihm passte. Für mich war es wie eine Prüfung, ob ich wirklich diesen kommunitären Weg gehen will. Es war gut zu wissen, dass ich hätte heiraten können.»

Petit groupe de l’unité

1969 reist sie erstmals nach Tre Fontane bei Rom. Dort, im Zentrum des Ordens der Kleinen Schwestern Jesu, lernt sie die Gründerin kennen, von der man ihr viel erzählt hat. Petite Sœur Magdeleine de Jésus, eine kleine, alte Französin mit charismatischem Feuer und kindlichem Gemüt, träumt seit langem davon, dass in den Fraternitäten Frauen verschiedener Konfessionen zusammenleben. Madlonne Goldschmid versteht und fühlt sich verstanden: Genau das sucht sie ja auch. Kann es sein, dass sich die Vision erfüllt? Eine evangelische Salutistin in einem katholischen Orden, geht das? Könnte das ein Modell der andern Art sein?

Im nächsten Jahr weilt Madlonne Goldschmid gleich für mehrere Monate in Tre Fontane und teilt «auf Probe» das Leben mit den Kleinen Schwestern. Sie kennen die Reformierten wenig, und von der Heilsarmee haben sie kaum je gehört. Begeistert lauschen sie Madlonnes Erzählungen von William Booth, dem Heilsarmeegründer, der sich im 19. Jahrhundert um die Slumbewohner im Londoner East End kümmerte. «Er ist ja wie unser Kleiner Bruder Karl!», freuen sie sich, wie Charles de Foucauld, der als Eremit unter den verarmten Tuareg in der Wüste Algeriens lebte. Sonntag für Sonntag besuchen einige von ihnen mit Madlonne den Heilsarmeegottesdienst in Rom, es wächst eine Freundschaft zwischen diesen beiden so verschiedenen Organisationen, die bis heute besteht.

Im Frühling 1971 nimmt die Vision Gestalt an: Zuerst in einem alten Bauernhaus, später in den Räumen ihres Ateliers baut Madlonne mit drei Kleinen Schwestern eine ökumenische Fraternität auf mit dem Ziel der gelebten Einheit. Sie ist die einzige Reformierte unter weltweit 1200 katholischen Kleinen Schwestern. Die Heilsarmee unterstützt sie in diesem Schritt. Sowohl der Schweizer Kommissär in Bern wie auch der Verantwortliche in Rom geben ihr ihren Segen.

Vater dagegen hält gar nichts von der klösterlichen Lebensweise: «Die beten ja nur! Da ist die Heilsarmee immer noch besser, die tun wenigstens etwas.» Einmal mehr liegt seine älteste Tochter völlig quer. Im Dezember 1971 reist Madlonne Goldschmid wieder nach Rom. An Weihnachten beginnt ihr Noviziat mit der feierlichen Einkleidung. Das kommt beim Vater schlecht an. Heiligabend verbringt man in der Familie, punktum! Wütend telefoniert er nach Rom und fordert die 37-jährige Tochter ultimativ auf heimzukommen. «Wenn sie nicht kommt, enterbe ich sie!», wettert er. Dora versucht, die Wogen zu glätten. Ihr ist es zu verdanken, dass er es beim Drohen belässt.

Madlonne Goldschmid lässt sich nicht beirren. Auf der Schulter der blauen Tracht trägt sie das «S» der Heilsarmeeuniform, sie bleibt auch als Kleine Schwester Madlonne-Beatrix explizit Salutistin. Gleich nach Weihnachten reist sie für die ersten drei Monate des Noviziats in die algerische Wüste, wo einst Kleiner Bruder Karl gelebt hat. «Es gibt dort eine Fraternität in der Oase Béni Abbès, mitten unter den Nomaden und einheimischen Moslems. Wir hatten einen sehr schönen Gemüsegarten, den wir mit einem Kanalsystem bewässerten. Wir Novizinnen verbrachten ganze Tage in der Stille der Wüste, jede für sich allein. Ich buddelte mich irgendwo in einer Höhle in den warmen Sand. Wir trugen eine Trillerpfeife in der Rocktasche, damit wir uns nicht verloren, dazu ein paar Datteln und eine Zitrone. Unvergleichlich ist die Nacht in der Wüste, wenn man fast die Sterne vom Himmel pflücken kann.»

Weitere Aufenthalte in Italien folgen. Dazwischen und danach kehrt Kleine Schwester Madlonne-Beatrix nach Winterthur zu ihren drei Kleinen Schwestern zurück. «Wir hatten ein sehr glückliches Miteinander. Auf der menschlichen Ebene hatten wir gar keine Probleme.» Aber die konfessionellen Grenzen erweisen sich als viel undurchdringlicher als erwartet. Die Kleinen Schwestern Jesu sind als anerkannter katholischer Orden dem Büro für Kongregationen in Rom unterstellt und haben sich zum Gehorsam verpflichtet. Der römische Klerus bestimmt, was geht und was nicht geht. Gilt das auch für die Nichtkatholikin? Sie tut sich schwer mit dem hierarchischen Denken. «Sie wollten nie eine Katholikin aus mir machen, sie haben mich vollkommen respektiert», anerkennt sie. «Das hiess aber auch, dass ich von der Kommunion ausgeschlossen war und dass sie ihrerseits beim reformierten Abendmahl nie Brot und Wein mit mir teilten. Letztlich sind wir an der konfessionellen Schranke zerbrochen. Ich spürte, dass meine Berufung in dieser Form nicht weiter möglich war.» Im Oktober 1973, noch bevor sie ein Gelübde ablegt, tritt sie aus dem Orden aus. «Das hiess aber auch, dass meine Schwestern, die hier mit mir lebten, eine nach der andern zurückgezogen wurden. Es war für alle ganz, ganz traurig. Aber wir mussten unser Scheitern eingestehen. Und ich war wieder allein.»

Kleine Schwester Magdeleine de Jésus teilt der Kongregation den Austritt von Madlonne-Beatrix mit. Sie begründet ihn mit «Überforderung». «Das war nicht ganz ehrlich», findet Madlonne Goldschmid, «sie verschwieg, dass wir zusammen am katholischen Gehorsamsgerüst gescheitert sind. Sie hat immer gehofft, dass ich zurückkomme. Wir wären aber am genau gleichen Punkt wieder aufgelaufen.»

Ein Ort der Stille und Begegnung

Der Austritt fühlt sich an wie eine Scheidung. Eine schmerzhafte Leere breitet sich aus, umso mehr, als Madlonne Goldschmid die Modellbautätigkeit allmählich reduziert hat, als Termindruck und Stress zu gross wurden. Sie beschäftigt keine Angestellten mehr, verlegt sich mehr auf gestalterische Aufträge: Innenräume, kunsthandwerkliche Gegenstände, Grafik, Design, alles, was ihr zufällt und sich mit ihrem kontemplativen Leben vereinen lässt.

Gut, dass sie Dora Jost hat, die Konstante in ihrem wechselvollen Leben. «Sie ist ein wunderbarer Mensch, treu, grosszügig, nie eifersüchtig. Wir hatten und haben eine sehr innige Beziehung.» Dora wird später, im Alter und mit zunehmender Demenz, die Fürsorge der jüngeren Freundin brauchen.

Mit der Heilsarmee verbinden Madlonne Goldschmid freundschaftliche Kontakte. Am Gemeindeleben nimmt sie aber seit langem nicht mehr teil. Sie findet, unterstützt von Dora, neue Formen für ihre Anliegen. «Meine ökumenische Leidenschaft blieb, ebenso das offene ‹Haus zum Zentrum›. Es wurde mehr und mehr zum Ort der Stille und Begegnung.» Nun geschieht etwas, womit sie nicht gerechnet hat: Verschiedene Frauen in Übergangssituationen, vor allem Ordensleute, bitten sie um kürzere oder längere Aufnahme in ihren «Ein-Frauen-Konvent». Eine Diakonisse in einer schweren Lebenskrise braucht einen geschützten Ort. Eine Karmelitin, die aus dem Kloster austreten will, weiss nicht, wie es weitergehen soll. Eine Benediktinerin im Sabbatjahr sucht etwas Abstand zu ihrer Kongregation. Das Zusammenleben ist manchmal anspruchsvoll, aber auch sehr bereichernd. «Ich lernte eher die Aufmüpfigen kennen und die, die sich schwer taten. Aber auch die Ordensfamilien, aus denen sie kamen. Das öffnete mir eine grosse Weite.»

Auch in den Menschen, die sich in der kleinen Kapelle im «Zentrum am Neumarkt» einfinden, spiegelt sich die neu gewonnene Weite. Zweimal muss die Kapelle vergrössert werden. Der Freundeskreis formiert sich zum Verein «Zentrum am Neumarkt – Ort der Stille und Begegnung». Die Angebote werden vielfältiger, entsprechend den Anliegen und Erfahrungen, die die Mitglieder einbringen: Friedensgebete, Meditation, politische Gebete, Abendmahlsfeiern, Homosexuelle-und-Kirche-Gottesdienste, Feste, offenes Singen, Lesungen, Märchenabende. Verbindend ist die Suche nach Spiritualität. «Für viele von uns waren und sind das wichtige, prägende Erfahrungen. Es gab ja so vieles in meinem Leben. Und irgendwie wuchs eines aus dem andern, das Atelier, meine Krankheiten und die Genesung, die Heilsarmee. Sogar das Scheitern mit den Kleinen Schwestern, das neue Wege öffnete. Das erfüllt mich mit Staunen und Dankbarkeit. Aber man darf den roten Faden nicht aus den Augen verlieren.» Madlonne Goldschmid empfindet das Haus zum Zentrum als anvertrautes Gut. Sie ist glücklich, dass es diesen Ort der Stille und Begegnung gibt. Wieder braucht sie das Wort «Modell», «mitten in der Altstadt, das ist wichtig in dieser wirren Zeit».

Im Altstadtmodell im Rathaus suche ich das kurze Bosshardengässchen, das in einem schmalen Bogen von der Marktgasse abzweigt. Ich erkenne das «Haus zum Zentrum» mit dem winzigen Giebelchen, unter dem sich die Kapelle befindet, unscheinbar klein im Häusermeer. «Wenn uns die Kirche vielleicht ein bisschen belächelt mit unseren kleinen Beiträgen, dann stört mich das nicht. Ich habe wirklich Nahrung bekommen von dem, was hier gelebt wird», sagt Madlonne Goldschmid.