Читать книгу Raúl Alfonsín - Eduardo Zanini - Страница 8

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеCapítulo I

La víspera

Mi esperanza, simplemente, consiste en mantener el régimen democrático y para mantenerlo debemos hacerlo fuerte, capaz de reprimir con fuerza a los siempre posibles asaltantes.

−Ernesto Sabato

Con medio cuerpo inclinándose levemente hacia adelante, los brazos laxos a los costados, Raúl Alfonsín saludó, dio media vuelta sobre sí mismo y se escabulló por una de las puertas laterales de la suite principal del último piso del hotel. Eran las diez de la noche del 9 de diciembre de 1983.

Unas pocas horas después, ese hombre, cuyo documento de identidad registraba que había nacido el 12 de marzo de 1927 en Chascomús (provincia de Buenos Aires), iba a ser el nuevo presidente constitucional de la Argentina.

Unas veinte personas que conversaban allí, dispersas, en grupos de dos o tres, interpretaron el gesto de despedida y entendieron que debían irse, sin demasiada excusa, de ese salón.

Los últimos pisos del hotel Panamericano, ubicado en Pellegrini y Lavalle, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, eran el lugar más seguro y cercano a todos lados, fue lo que evaluaron los responsables del Gobierno electo.

Durante casi un mes hubo cientos de reuniones, discusiones interminables y arreglos para resolver cómo sería ese Gobierno que abriría nuevamente las puertas de la democracia en la Argentina. La primera línea del gabinete había quedado conformada pocos días después del triunfo de octubre en una quinta de las afueras de Chascomús, “La Encarnación”, cedida por uno de los amigos de Alfonsín, el Gordo Alfredo Bigatti, a fin de evitar situaciones incómodas.

Aunque entonces los Alfonsín ya eran una familia numerosa, todos los días, a la mañana y a la tarde, aparecían primos, tíos lejanos y parientes desconocidos. Del mismo modo, los vecinos del pueblo que se atribuían contacto o conocimiento querían una reunión, saludo o audiencia.

En esa chacra, Alfonsín mantenía reuniones todo el día. En algún momento libre salía a caminar. Una semana más tarde, se mudó a otra quinta, pero ahora en el Gran Buenos Aires, para intentar descansar y definir otros asuntos de su futuro mandato. El lugar era incómodo. Un amigo empresario le sugirió que el hotel Panamericano era el mejor lugar para terminar de definir el nuevo mapa del gobierno y allí se instalaron.

Desde las elecciones de octubre de ese año 1983, en las que la Unión Cívica Radical obtuvo el 51,7 % de los votos contra 41 % del peronismo, la dictadura intentaba recoger los últimos escombros de su naufragio, y el Panamericano, a partir de mediados de noviembre, era el centro del poder político en la Argentina.

El lugar se había convertido en una interminable caravana de gente que entraba y salía, de dirigentes y militantes de todos los colores que querían ver y hablar con el presidente electo. Sindicalistas, dirigentes deportivos, representantes de organismos de derechos humanos y flamantes parlamentarios formaban parte de la lista de visitantes.

Periodistas locales y extranjeros se instalaron en uno de los salones del entrepiso y se arreglaban para transmitir con cuatro líneas de la empresa estatal de teléfonos, con operadora si querían comunicarse con el interior, una media docena de máquinas de escribir mecánicas Remington y los cables de los canales de televisión cruzados por todos lados.

Pero también transitaban por allí discretos servicios de inteligencia disfrazados de civiles de saco y corbata. Muchos llevaban alguna demanda encarpetada que, decían, debía ser atendida de urgencia por alguna futura autoridad de la nación.

O personajes insólitos, como aquella mujer que apareció de la nada una tarde de conferencia de prensa con el futuro equipo de energía y planteó con un desborde de palabras que el Gobierno debía ocuparse en forma prioritaria de la canalización y el cuidado del río Bermejo.

En los pisos dieciocho y diecinueve el presidente se había instalado con su equipo e improvisaron como oficinas varias habitaciones. Un salón más grande servía para reuniones de muchas personas y pocos resultados concretos.

Desde temprano transitaba una ronda de gente sin fin, todo el tiempo y a toda hora. En definitiva, el lugar era un verdadero desorden, una kermesse de colegio, y resultaba difícil desarrollar una reunión sin que nadie interrumpiese una conversación por una llamada de teléfono o hiciese alguna consulta, discreta, al oído.

Alfonsín estaba ahora en un cuarto donde transcurría la vigilia más importante de su vida. Eran las 10.20 de la noche de ese 9 de diciembre.

En Buenos Aires un persistente clima cálido, que alcanzaba los 24 grados, anticipaba el infierno de calor del día siguiente como un aviso del verano que vendría. Ese viernes, los cines, que estrenaban Star Wars. El regreso del Jedi, y los restaurantes del centro estaban repletos.

Los teatros se llenaban de espectadores con obras como el musical Calígula y el clásico argentino La lección de anatomía.

El tema de todas las conversaciones de sobremesa y de los cafés de la avenida Corrientes estaba vinculado, obviamente, a lo que ocurriría unas horas después.

El legendario café La Paz, de Montevideo y Corrientes, y que entonces estaba abierto las 24 horas, desbordaba de discusiones. Alfonsinistas de último momento, peronistas de todas las latitudes y militantes de izquierda estaban trenzados esa noche en discusiones feroces, como tantas otras madrugadas en las que ese lugar parecía un foro de la resistencia francesa de la Segunda Guerra Mundial y que convertía a cada soldado en un pretendido revolucionario parlante.

En esas mesas también se acodaban grupos de militantes, escritores y periodistas que habían regresado del exilio desde diferentes lugares y también de sus propios encierros y que, de igual a igual, defendían y detractaban cualquier asunto político que se les pusiese por delante.

A seis cuadras de ese bar, en dirección al bajo porteño, el presidente de la nación electo se disponía a descansar. Ignoró la pila de libros que uno de sus asistentes le había llevado hasta allí unos días antes para que, al menos, tuviese un rato de recreo literario. Proust, Goethe y Chesterton quedarían para otro momento.

En uno de los rincones del cuarto un televisor de imágenes en color, pero en silencio, reproducía por uno de los canales del Estado las secuencias de la película norteamericana Nunca te prometí un jardín de rosas.

Encima de un escritorio pequeño un té, una botella de agua mineral y unas galletas sin sal esperaban a que el huésped de honor estuviera con ganas de comer o tomar algo.

Las indicaciones de su médico eran taxativas con los cuidados que debía tener en cuenta. Durante meses había llevado una vida extremadamente sedentaria por los horarios desordenados y la variedad sin control de sus comidas.

El doctor José “Pepe” Astigueta, su médico personal, estaba preocupado por dos cuestiones. Una vinculada al sobrepeso de un paciente que le gustaba desde siempre comer bien y abundante. La otra preocupación estaba referida a una tendencia marcada de Alfonsín a sufrir presión alta.

Cuando se recostó en la cama doble de esa habitación en suite del último piso del hotel Panamericano, un edificio de dos torres y casi trescientas habitaciones, a muy pocos metros del Obelisco porteño, leyó por encima, como un ejercicio casi automático, los párrafos principales del discurso que debía exponer ante el Congreso de la Nación a la mañana siguiente.

Su secretaria, en otra habitación, ordenaba unos papeles, corroboraba que desde los calzoncillos hasta las camisas estuviesen en perfecto estado y revisaba los documentos personales que debía llevar consigo al otro día a cada lugar donde fueran.

Margarita Ronco, la secretaria, concentraba el manejo de la agenda y de esa forma era la persona con la que casi todos querían quedar bien y evitarse algún disgusto que los dejara fuera del área principal de decisiones.

Ella había llegado hacía unos años a relacionarse con Alfonsín cuando buscaba trabajo en Buenos Aires y de a poco había consolidado confianza, intimidad y afecto.

Los pasillos estaban vacíos, con sus luces de sombras tenues que se proyectaban sobre el piso alfombrado remarcado cada dos metros con rombos, y resonaba por allí un “Viva la Patria”, que en tono firme Jorge Luis Borges le había regalado a Alfonsín cuando fue a visitarlo junto a otros escritores.

Julio Cortázar, otro emblema de la literatura argentina, no tuvo la misma suerte. Había estado en Buenos Aires varios días durante aquella primavera, y no lo recibieron. Margarita, la secretaria, se lamentó, lloró y dijo que la reunión se le había traspapelado.

“Alfonsín no lo quería”, corroboró mucho después uno de sus familiares.

Le achacaban a Cortázar un papel poco significativo, o poco comprometido, cuando desde su residencia en Francia se desentendía de los pedidos de cientos de exiliados que llegaban hasta allí en busca de refugio, comida y trabajo para poder subsistir después del golpe de 1976.

En el hotel, varios custodios comunicados por un aparato portátil de frecuencia policial se distribuían con discreción por las escaleras y los accesos para franquear el eventual paso de cualquier curioso o desconocido.

El protocolo de seguridad se cumplía a rajatabla, aunque para los expertos y los buscadores de desperfectos el sistema podía tener fallas.

Una tarde de fines de noviembre de ese 1983, el sistema de seguridad fue puesto a prueba. Un hombre abordó los ascensores hasta el último piso sin que nadie lo detuviera en la planta baja. Cuando llegó arriba, saludó sonriente, de traje impecable, bien puesto. La custodia no sospechó que el individuo era un colado que solo quería husmear y ver personalmente cómo era el lugar donde se entretejía el futuro poder de la Argentina.

Después de un rato, varios se preguntaron quién era. Nadie lo conocía y un custodio lo interceptó para que se identificara. El hombre, más amable que antes, mostró una credencial cualquiera y lo dejaron ir.

Uno de los testigos se preguntaba, después, sin creer demasiado en las teorías conspirativas, si el asunto había sido una prueba interna para los encargados de la seguridad o una señal de los servicios de inteligencia que avisaban así que todavía podían moverse con impunidad.

Pero la percepción esa noche de vigilia del propio Alfonsín era mucho más inquietante.

−Todavía tenía la sensación −dijo, diez años después, ante dos periodistas que lo visitaban en su casa porteña de la avenida Santa Fe al 1500− de que los militares no nos iban a dejar asumir, de que algo podía pasar. Lo pensé varias veces recurrentemente la misma noche del nueve [de diciembre], que todavía alguna jugada sucia nos podían hacer a último momento.

Ni siquiera lo tranquilizaban las consultas preliminares que sus hombres de confianza habían establecido con la dictadura unas semanas antes para planificar y asegurar los principales puntos de la transición democrática. La fecha que habían elegido los radicales para el traspaso del mando no era casual. El 10 de diciembre era el día de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Los resquemores militares estaban centrados, fundamentalmente, en cómo encararía el Gobierno democrático la revisión de los actos de la represión a partir de 1976.

El propio Alfonsín, como miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, había denunciado la desaparición forzosa y la tortura de miles de personas y había dejado en claro que iba a enjuiciar a los autores de la represión ilegal “según el nivel de responsabilidad”. La cifra de 30 000 desaparecidos hablaba por sí sola de la atrocidad del terrorismo de Estado y lo convertía en un genocidio.

La misma tarde del 9 de diciembre había quedado saldada una discusión interna de cuarenta días. Un grupo que encabezaba Raúl Borrás sostenía, sin más trámite, que debían enjuiciar a la cúpula de las Fuerzas Armadas.

Otros, entre los que se destacaban notables juristas como Carlos Nino y Juan Carlos Portantiero, impulsaban la idea de que la Justicia debía establecer los delitos y que ese orden debía hacerse en forma natural.

Todos, sin embargo, incluían en el futuro trabajo judicial a los jefes guerrilleros, a los que, en otro grado, los consideraban partícipes necesarios del desastre institucional de los 70 y funcionales al golpe de Estado de 1976. Las fuentes militares contaban que entre 1976 y 1983 registraban 687 muertes en manos de las fuerzas insurgentes de izquierda.

Unos días antes de ese 9 de diciembre un hombre de civil llegó hasta el Panamericano con un maletín de cuero, y de forma sigilosa pidió hablar con alguno de los hombres del staff presidencial.

En una oficina pequeña el desconocido, que se presentó como un colaborador de uno de los jefes intermedios del Ejército con disidencias internas frente a sus superiores, desplegó una docena de sobres que, según dijo, describían los movimientos de uno de los centros de inteligencia militares. El asesor alfonsinista lo interrumpió porque quería saber quién era la persona que le mostraba en ese momento esos papeles. El visitante dijo que solo iba a identificarse como Juan, dejó los escritos sobre la mesa de reunión, saludó cortésmente y se fue.

Cada sobre tenía supuestas precisiones de los movimientos de varios grupos de inteligencia militar desplegados en los meses de campaña de 1983. Seguimientos de candidatos, infiltrados en organizaciones políticas y de derechos humanos y acciones en los centros de estudiantes universitarios.

En ese entresueño bamboleante de la medianoche de vigilia, Alfonsín repasaba, con el vértigo de la velocidad del sonido, las dificultades que imaginaba iban a tener que atravesar durante sus seis años de mandato constitucional.

La cuestión económica era su principal desvelo desde que había ganado las elecciones. Pensaba que, a pesar de que los economistas radicales habían accedido a cierta información técnica, los militares dejaban en sus manos una verdadera bomba de tiempo. La inflación anual, contados once meses de 1983, se acercaba al 430 %.

El desastre de la guerra de Malvinas, a la que él mismo había calificado como “una aventura”, y la deuda externa enorme de casi 30 000 millones de dólares cargaban en sus espaldas un peso difícil de sostener.

En una de las reuniones que Raúl “el Flaco” Borrás y otro de los operadores del radicalismo, Antonio Tróccoli, mantuvieron con representantes de las Fuerzas Armadas para fijar los puntos de la transición, un ex legislador con protagonismo político en los 70 los abordó en los pasillos de uno de los edificios castrenses y les pidió que discretamente le alcanzaran al presidente electo un informe que él mismo portaba en un sobre clasificado como “confidencial” acerca de cómo habían decidido el desembarco en Malvinas, cuánto habían gastado en la contienda y varias operaciones militares de la guerra que hasta entonces se desconocían.

La maniobra, claramente, buscaba separar a los comandantes de la operación del resto de los militares que habían actuado en la guerra, elucubraron, rápidos, los hombres del presidente.

Los dos asesores radicales volvieron al hotel, pero se confabularon, por ese momento al menos, a no dejar trascender “a nadie” el contenido de ese documento. Lo depositaron en una de las cajas fuertes del hotel y se lo llevaron un día antes de la asunción presidencial.

En ese hotel, ahora Alfonsín estaba por dormirse. Recordaba cientos de pueblos, ciudades, actos, encuentros y camas desconocidas por los que había pasado los treinta años anteriores para construir esa carrera que ahora iba a coronar en forma inminente.

El propio Alfonsín contabilizaba haber recorrido la Argentina completa tres veces, de punta a punta, durante dos décadas con escasos recursos para financiarse. Desde el llano, repetía.

Con dos mangos con cincuenta y una valija de mano con un par de zapatos de repuesto, una camisa y un conjunto de ropa interior, caía a dormir a la casa de los amigos como un militante universitario, y comía donde lo invitasen en cada circunstancia.

Él mismo contó, cuando le preguntaron sobre esa noche de vigilia extraordinaria de diciembre de 1983, que había dormido apenas dos o tres horas y de a ratos, pero sin sobresaltos, y que no recordaba si había tenido algún sueño.

Muy temprano, apenas unos minutos antes de las seis de la mañana, estaba de pie. Descorrió la pesada cortina moderna que cubría todo el ventanal de la habitación como si quisiera ver si el día llegaba a tiempo, sin retrasos.

En el baño de mesada de mármol y espejo grande de su suite comenzó a afeitarse como lo hacía siempre con una y con otra mano antes de meterse en la ducha.

La tarde anterior un peluquero contratado por su secretaria le emprolijó el bigote, le tapó esas canas que lo seguían desde joven y le dejó una base de peinado para darle un toque final cuando se levantara.

Antes de terminar de vestirse llamó a uno de sus asistentes para repasar todo el protocolo que tenían por delante ese día.

La extensa jornada incluía el juramento en el Congreso de la Nación con su respectivo discurso ante senadores y diputados y una marcha en auto descapotado hacia la Casa de Gobierno, por Avenida de Mayo.

Las actividades protocolares continuaban con el traspaso de los atributos del poder en la Casa Rosada, con un discurso como en la campaña desde los balcones del Cabildo frente a la Casa Rosada, con la jura de sus ministros, con una recepción para los presidentes y los representantes extranjeros en la Cancillería y, finalmente, con una velada de gala, a la noche, en el Teatro Colón.

Sobre la plazoleta de la avenida 9 de Julio y Lavalle, antes de que la luz de la mañana estuviese a pleno, los termómetros registraban 20 grados centígrados. Ya se habían instalado grupos de militantes que se identificaban con banderas rojiblancas de sectores juveniles del radicalismo y de otras agrupaciones políticas. Estaban a pocos metros de la Plaza de la República, donde el 26 de octubre de 1983 Alfonsín había cerrado su larga marcha con un discurso que culminó con el Preámbulo de la Constitución Nacional y que disparó emociones en cada uno de los que lo escucharon por la intensidad que imprimía a sus palabras el candidato radical.

Un rezo laico, una oración patriótica, dijo del preámbulo, y remató aquel acto con el deseo de “constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad…”.

Esos mismos jóvenes sentían que algo había cambiado. Lo habían acompañado días y noches por las grandes ciudades y los pueblos de la Argentina.

Ahora hacían el aguante desde la calle y percibían que desde el momento en que el líder radical había ganado las elecciones el contacto personal con él era una distancia que solo podía acortarse con alguien de su entorno. Cada mañana o cada tarde, pibes y pibas de cualquier lado y distancia insistían con tener algún contacto con el hombre más requerido de la Argentina, pero les resultaba difícil o imposible lograrlo.

De todos modos, las autoridades de la Juventud Radical, agrupados en la Junta Coordinadora y en el Movimiento de Renovación y Cambio, habían mantenido varias reuniones con Alfonsín. En ellas habían quedado notificados de que podían ocupar algunos puestos en la segunda línea del nuevo gobierno, pero que tenían que esperar. Primero acumular y desarrollar experiencia, y después ver si podían jugar en primera.

En el búnker, cerca de las seis y media de la mañana, Alfonsín terminó de acomodarse los zapatos negros con cordones, la camisa y la corbata de seda a rayas, se colocó unas gotas de su perfume preferido de marca nacional Crandall y pidió hablar por teléfono con alguno de sus asesores. Había escuchado hacía segundos el sonido remoto de las campanas que se propagaba desde varias iglesias del centro con un repiqueteo que parecía distinto esta vez.

El Flaco Borrás, su mano derecha, le hizo un parte muy escueto, impreciso. Le dijo que todo marchaba según lo previsto y que la hoja de ruta que habían planificado se presentaba sin modificaciones.

En otro cuarto del hotel, las mujeres de la familia también se preparaban para el acontecimiento.

Una modista y un peluquero se encargaban del atuendo con sombrero y vestido claro de María Lorenza Barreneche de Alfonsín, su esposa desde 1949, y de los detalles, también, de la vestimenta de Marcela, Ana María e Inés Alfonsín, las tres hijas mujeres, y de la nieta mayor Rocío Alconada Alfonsín, de doce años: uno de sus abuelos estaba por convertirse en presidente de la nación y el otro en ministro de Educación y Justicia.

Los diarios porteños habían anticipado sus ediciones matutinas y desde las dos de la mañana se agotaban en los kioscos. Sus principales títulos referían a ese acontecimiento histórico y a la figura que representaba el inminente cambio institucional.

“Asume Alfonsín”, tituló escuetamente, pero de forma contundente, Clarín. La revista La Semana asumió que éramos “Libres”, el diario La Nación resumió con su estilo formal que “El doctor Raúl Alfonsín asume hoy la presidencia de la nación” y el primer número de diciembre del quincenario Humor, la revista que encabezó la resistencia mediática a la dictadura, destacaba que “Empezó el baile popular”.

The Washington Post editorializó que “hoy es un día espléndido para el continente. La democracia vuelve a la Argentina con la asunción de Alfonsín como presidente”. La revista estadounidense Time publicó en su tapa un dibujo de Alfonsín con un sol naciente detrás y resaltó en su principal título que había un nuevo comienzo, que nacía una nueva estrella (“A fresh start”).

A las 7.30 de la mañana de aquel sábado 10 de diciembre de 1983, Alfonsín se despidió de sus familiares que irían a la ceremonia del Congreso por su cuenta.

Junto al jefe de su custodia, Oscar Tirelli, su secretaria Margarita Ronco y dos colaboradores más, bajaron hasta el subsuelo del hotel Panamericano y se subieron a los automóviles que les habían asignado para los traslados.

Los móviles que trasladaban a los hombres del presidente eran autos civiles de la Policía Federal. Los mismos Ford Falcon que la dictadura había usado para los operativos de represión clandestinos durante años.

Alfonsín se subió a un viejo Rambler Ambassador, negro, sin patente, solo con su chofer, su edecán militar y el jefe de la custodia presidencial, y empezaron a andar hacia el Congreso junto con la guardia del Regimiento de Granaderos a Caballo y media docena del cuerpo motorizado de la Policía Federal.

El hotel que había sido testigo de cientos de reuniones quedaba atrás como un barco anclado ya sin pasajeros a bordo.

“No estaba nervioso, pero empezaba a sentir la responsabilidad de lo que iba a venir”, dijo Alfonsín de ese momento.

Pero, aunque quisiera desmentirlo, mientras la caravana avanzaba por la avenida Corrientes y doblaba luego por Callao hacia el Sur, se secaba recurrentemente con un pañuelo de tela blanca la transpiración que le surcaba ambos lados de la cara.

A los costados del camino que lo llevaba a la Asamblea Legislativa miles de personas lo saludaban. Desde los balcones de las calles céntricas de Buenos Aires se repetían los gestos de apoyo con papeles al aire, banderas y manos levantadas.

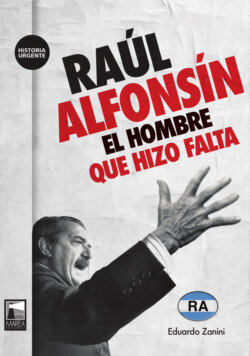

Algunos carteles que se meneaban en esa bienvenida recordaban las consignas que el equipo del publicista David Ratto había desparramado por los medios de comunicación y que según los especialistas “permearon la voluntad de la clase media argentina”. “Ahora Alfonsín, el hombre que hace falta”, se leía en una de esas pancartas.

En los oídos de los manifestantes todavía repicaban las palabras que con “la democracia, se come, se cura y se educa”, que Alfonsín desplegaba como un concepto imprescindible en sus discursos de 1983.

También sonaba en uno de los parlantes, que el Gordo Julio había colocado precariamente en una esquina conectado a una batería de auto, junto a una mesa donde se ofrecían escudos, libros y boinas radicales, la canción convertida en himno, Venceremos, de María Elena Walsh. “Quiero que mi país sea feliz, con amor y libertad”, rezaba la letra de esperanza de la poetisa.

El Rambler Ambassador, de vidrios polarizados y blindados, ascendió unos pocos minutos antes de las ocho de la mañana por la rampa de la avenida Entre Ríos y se estacionó en la puerta principal de seis columnas altas del palacio legislativo, de estilo grecorromano y construidas con piedra de granito.

Alfonsín asomó la cabeza, dio un giro de vista y saludó con el brazo en alto hacia la Plaza de los Dos Congresos apenas se bajó del auto.

Una comisión de legisladores de todas las representaciones parlamentarias lo recibió en las escalinatas en medio de un tumulto de fotógrafos, periodistas y policías que se empujaban entre todos.

Desde la calle las consignas celebraban que se había terminado la dictadura militar: “Se van, se van y nunca volverán”, atronaba la Plaza del Congreso.

El gesto reconcentrado de un hombre que viaja solo hacia el poder se convirtió en una sonrisa sostenida cuando empezó a saludar a todo el que pudiera acercarse a la escalinata principal del edificio legislativo. Su talante se había transformado, de nuevo, en ese rostro seguro, sereno y soberbio de los afiches y de los actos de la campaña.

Subió unos cuantos escalones, atravesó los veinte metros del hall de entrada del Parlamento nacional y se detuvo en el Salón Azul del Senado de la Nación para saludar a otro grupo de senadores y diputados.

En el mismo lugar donde casi diez años atrás, en julio de 1974, fue la despedida multitudinaria del presidente Juan Domingo Perón y, en enero de 1983, la del ex presidente Arturo IIlia.

Illia no estaba ahora allí, pero le había regalado como herencia una frase a su hija mayor antes de partir en el verano de 1983, cuando recién arrancaba la campaña electoral. “Alfonsín no está preparado para gobernar” –le dijo a su hija el ex presidente, depuesto en 1966 por la dictadura de Juan Carlos Onganía. Tal vez aún ansiaba ser el elegido para presidir una transición acordada entre militares y civiles antes de convocar a elecciones generales. La interna del radicalismo no tenía descanso.

El acceso hasta el recinto donde debía desarrollarse la ceremonia principal era un infierno de gente que quería inmortalizar con su presencia ese momento histórico. Una formación de cadetes de la Policía Federal había desplegado un pasillo a lo largo de una extensa alfombra roja, pero todo el mundo lo ignoraba.

Cuando se asomó al estrado del hemiciclo de la Cámara de Diputados de la Nación, el griterío era unánime, ensordecedor. “Al-fon-sín, Al-fon-sín, Al-fon-sín” se escuchaba de fondo, de frente y de costado.

En los palcos bandeja, a un lado y otro del estrado principal, se ubicaban los mandatarios extranjeros, los representantes de la Iglesia, los gobernadores, las delegaciones de la diplomacia, el futuro gabinete de ministros y los eternos invitados especiales.

El socialista Pierre Mauroy, primer ministro de Francia y un gran colaborador con los exiliados argentinos, declaró, mientras esperaba el acto, que en su vida tuvo “tres grandes emociones”.

“Una en 1944 con la liberación de París, otra en 1981 cuando [François] Mitterrand ganó las elecciones de Francia y la tercera es hoy al palpar este fervor de los argentinos al entrar en la democracia”.

Más allá de sus declaraciones, Mauroy jugaba un papel importante. Se había reunido con los asesores económicos del nuevo Gobierno y se comprometía a ablandar las relaciones con los organismos internacionales monetarios.

Pero había avanzado un poco más y junto con otros mandatarios de extracción socialista presentes le transmitieron al equipo económico que flexibilizarían las deudas bilaterales, de país a país. El acuerdo era de palabra y de buena voluntad.

La diplomacia francesa estaba dispuesta a actuar, también, ante el Fondo Monetario, el Banco Mundial y el Club de París.

Benedetto “Bettino” Craxi, el premier italiano de origen socialista, pidió “que el pueblo argentino use con éxito y sagacidad el arma de la democracia reconquistada”. También el italiano mostró que su país iba a ayudar en materia económica y se lo dijo personalmente en esas horas al presidente electo de la nación.

Felipe González, el presidente español, con la mano gastada de firmar autógrafos, su antecesor, el conservador y padre de la transición española, Adolfo Suárez, y el portugués Mário Soares desparramaban sonrisas.

Felipe, que gozaba en España de altos índices de popularidad, pensaba que la ayuda bilateral era importante y habló con Alfonsín, todavía en las horas previas a la asunción, de un tratado de integración económica entre los dos países como una señal para los mercados europeos.

Daniel Ortega, el comandante revolucionario sandinista de Nicaragua, era otro de los invitados con alto rating de preferencias de esa jornada, perseguido por jóvenes argentinos ávidos de relatos de aventuras guerrilleras en la selva centroamericana.

Ortega, además de sentirse reconfortado por el reconocimiento, lograba la primera ayuda económica concreta de un país latinoamericano. Aunque fuese mal visto por los Estados Unidos, Argentina iba a desembolsar 60 millones de dólares en forma directa e inmediata para los nicaragüenses.

La contrafigura era el vicepresidente de los Estados Unidos, George Bush, recibido con algún insulto y rodeado de un colosal aparato de seguridad propio.

Las delegaciones de dirigentes opositores de Chile, Uruguay, Brasil y Paraguay rescataban la recuperación institucional y, de esa forma, dejaban certificado que las dictaduras latinoamericanas ya no eran bien vistas.

El uruguayo, dirigente del Partido Blanco, Wilson Ferreira Aldunate utilizaba toda su habilidad discursiva para contar cómo Alfonsín los había protegido cuando la dictadura uruguaya los perseguía y los obligaba al destierro.

En las reuniones previas con el Gobierno electo los chilenos recibieron una promesa que ellos consideraban fundamental. Ayuda logística y fondos económicos para trabajar por la vuelta de la democracia en ese país que gobernaba el dictador Augusto Pinochet desde septiembre de 1973.

En la ceremonia de juramento, en dos sillas, delante de todos y distinguidos del resto, ubicaron a los ex presidentes de la nación Arturo Frondizi, de gesto adusto, traje oscuro y corbata al tono, y María Estela Martínez de Perón, con un atuendo impecable a cuadros blancos y negros.

Frondizi, de 75 años, celebró de pie y con aplausos la entrada de Alfonsín al recinto, un gesto con el que parecía que dejaba atrás los viejos rencores entre radicales intransigentes y radicales del pueblo.

La viuda de Perón, que había viajado especialmente desde su residencia en España, estaba estratégicamente ubicada. La mayoría de la bancada peronista no tuvo alternativa. Debieron regalarle, sonrientes, un beso o un apretón de manos cuando pasaban por allí.

“No traigo quejas ni agravios en este día feliz”, dijo Isabel Perón despojada de cualquier resabio que le recordara el desalojo en 1976 por parte de los militares y su prisión de cinco años en el Sur.

Víctor Hipólito Martínez Martinoli, el vicepresidente de la nación electo, también a punto de jurar su cargo, estaba allí sin que se le notara ningún gesto nervioso, salvo un tic que lo acompañaba desde siempre por el cual fruncía levemente uno de los costados de su cara.

Martínez, un abogado nacido en Córdoba, había ocupado el segundo lugar en la fórmula de la UCR como producto de un acuerdo entre el sector alfonsinista de Renovación y Cambio y la Línea Córdoba. Sin embargo, era un candidato que no despertaba el entusiasmo de sus comprovincianos cordobeses.

El presidente provisional del Senado, un alfonsinista de Avellaneda de pura cepa, cardiólogo y fumador de cuatro atados de cigarrillos por día, Edison Otero, y el presidente de la Cámara de Diputados, el abogado tandilense Juan Carlos Pugliese, también esperaban en el estrado principal el momento de la jura.

Un diputado cordobés y un hermano del futuro ministro de Economía se empujaban sin vergüenza para ver quién quedaba más cerca del lugar donde se iba a ubicar la figura principal.

El Salón de los Pasos Perdidos, la antesala de recinto, estaba atestado de invitados que habían llegado tarde, de periodistas y de empleados legislativos que debían resignarse a seguir la ceremonia en directo desde allí por los altoparlantes y unos pocos televisores, todavía en blanco y negro, con imágenes defectuosas.

En las bancas del hemiciclo se sentaron adelante los senadores nacionales, a la izquierda la bancada radical con sus jóvenes diputados espartanos de la Coordinadora y de Renovación y Cambio comandados por el entrerriano César “el Chacho” Jaroslavsky, al centro los bloques del Partido Intransigente y de la Unión de Centro Democrático, y a la derecha la bancada del peronismo con sus diferentes vertientes.

Los palcos superiores estaban colmados de militantes radicales.

Desde uno de ellos asomaba la pulcra figura de María Lorenza Barreneche de Alfonsín, la presencia distinguida de Ana María Foulkes, la mamá casi octogenaria del presidente de la nación, y las hijas mujeres Ana María (1950), Marcela (1953) y María Inés (1954).

Entre la multitud de los pasillos del Parlamento caminaban sus hijos varones Raúl Felipe (1949), Ricardo (1951) y Javier (1957) y varios de su docena de nietos. “Los chicos”, tal como definía Alfonsín a sus hijos, aunque ya todos fuesen mayores de edad.

En otro de los palcos del primer piso estaba el abogado peronista Ítalo Luder, el perdedor de las elecciones del 30 de octubre de 1983.

Luder, 24 horas después de la elección general, recibió la oferta de presidir la Corte Suprema de Justicia de la Nación como un gesto de unidad nacional, dijeron los radicales. El dirigente peronista lo rechazó y de esa forma puso sobre la mesa que su sector iba a ocupar, sin dudas, el lugar de la oposición.

A las 8.07 de la mañana, Alfonsín se aprestaba a jurar como el trigésimo tercer presidente constitucional de la Argentina. Extendió su mano derecha sobre una Biblia azul con el escudo nacional.

“Yo, Raúl Ricardo Alfonsín, juro por Dios Nuestro Señor y estos Santos Evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, Dios y la nación me lo demanden”.

Después, sacó sus anteojos, se sentó en el sillón de cuero de respaldo alto, pidió insistentemente un vaso de agua y empezó a pronunciar un discurso de casi una hora. Luego dejó por escrito un anexo para insertar en el Diario de Sesiones: el trabajo que sus asesores habían elaborado, área por área, sobre cuál sería su plan de gobierno para los próximos seis años.

Ese hombre de traje de sastre a medida, siempre de bigote frondoso, pelo con algunas canas disimuladas, peinado prolijamente con fijador y hacia el costado izquierdo, ojeras profundas y anteojos preparados para leer, un metro setenta y dos de estatura, nariz prominente y algunos kilos de sobrepeso, era la figura mirada por todo el mundo cuando unos segundos después, por cadena nacional de radio y televisión, comenzó a dirigirse al “Honorable Congreso de la Nación”.

El mensaje difería de sus encendidos discursos de campaña. De modo atildado, casi sin gestos voluptuosos, volcaba, con pausa y sin sobresaltos, todo lo que pensaba que podía hacer como gobernante.

Los primeros aplausos aparecieron cuando anunció sin dudar que procuraría “hacer un Gobierno decente” y subrayó su voluntad de “luchar por un Estado independiente”

De manera explícita rechazó los métodos violentos para la toma del poder “de derecha o de izquierda” y pronosticó las dificultades que tenía que resolver. “Pero vamos a salir adelante”, dijo.

El país que recibía era “catastrófico” y “deplorable”, calificó el presidente de la nación.

Reivindicó el estado de derecho como herramienta principal de la vida institucional y subrayó, después de condenar el terrorismo de Estado, que “el Gobierno democrático se empeñará en esclarecer la situación de las personas desaparecidas”.

Ahí mismo anunció la derogación de la ley de autoamnistía, que los militares habían decretado unas semanas antes para intentar cubrirse de los crímenes que habían cometido.

Al final, Alfonsín anunció que los ciudadanos entenderían “de la mañana a la noche” cuál era la diferencia entre el autoritarismo y la democracia, y renovó por vigésima vez un aplauso sostenido y gritos que bajaban desde los palcos.

Uno de los encargados del sonido luchaba contra sus propios nervios. Había traspapelado el disco con los acordes del Himno Nacional. El problema quedó espontáneamente solucionado. A las 9.10 de la mañana todos los presentes en la Asamblea Legislativa, de pie, entonaron a capella el himno nacional y clausuraron, así, la ceremonia de asunción.

Alfonsín pidió un tiempo para ir al baño, ponerse en condiciones para su próximo destino y saludar a los mandatarios extranjeros con su flamante investidura de presidente constitucional de la nación.

Casi a las diez de la mañana, bajo un sol que rajaba el asfalto, el Cadillac negro descapotado, en el que viajaron varios presidentes argentinos, parecía que no quería arrancar.

El veterano chofer de bigotes, canoso y pelado, intentaba darle arranque al auto, pero no había caso. Todos transpiraron hasta que el viejo motor dio dos ronquidos y un corcoveo y quedó en condiciones de trasladar a la pareja presidencial hasta la próxima parada.

Ahora sí, rodeado por los integrantes del Regimiento de Granaderos a Caballo y un anillo de hombres de custodia a pie, la comitiva presidencial ponía rumbo a Casa de Gobierno. Allí esperaban el bastón de mando y la banda presidencial y el último grupo de militares de la dictadura.

Primero rodearon por derecha la Plaza del Congreso y tomaron por Avenida de Mayo en sentido contrario al tránsito.

Cada hombre y cada mujer, cada familia con sus niños, saludaban el paso de la caravana que se movía a paso de hombre lento y con el presidente de la nación de pie durante todo el trayecto.

Media hora después, en medio de un tumulto con sofocones y desmayos, Alfonsín llegaba a la explanada de Rivadavia y Balcarce con la flamante primera dama, Lorenza Barreneche, quien tuvo que sentarse varias veces extenuada por el calor.

Mientras tanto, legisladores, mandatarios extranjeros y decenas de invitados abordaban una formación especial del subte A desde el Congreso hasta la Plaza de Mayo para estar presentes en la ceremonia de la Casa Rosada.

A las 10.45 del 10 de diciembre de 1983, el último dictador, Reynaldo Bignone, vestido sin uniforme militar, como si disimulara el paso del asalto al poder en 1976, entregaba los atributos del poder, la banda celeste y blanca y el bastón de mando tallado en madera de urunday y plata por el orfebre Juan Carlos Pallarols y se marchó por una puerta lateral para evitar inconvenientes.

En el Salón Blanco del primer piso de la Casa Rosada, uno a uno, los ministros designados y varios secretarios de Estado prestaron juramento con el fondo irreductible del Busto de la Patria esculpido en mármol de Carrara.

Uno de los hombres del radicalismo histórico y antiguo opositor interno, Antonio Tróccoli, abogado y ex diputado nacional, se convirtió en ministro del Interior.

Con el imparable ascenso de Alfonsín durante las internas radicales, los sectores balbinistas y conservadores de la UCR se volcaron en masa al alfonsinismo bajo la vieja premisa de que, aunque perdieran, todos debían ayudar en la campaña. Tróccoli fue uno de los que esperó hasta último momento. Varios de sus correligionarios amigos desertaron antes.

Como ministro de Economía juró Bernardo Grinspun, un economista de carácter explosivo que hacía años trabajaba en las comisiones técnicas del radicalismo y que se las iba a tener que ver con las duras condiciones de negociación que ya anticipaban los organismos financieros internacionales.

Raúl “el Flaco” Borrás quedaba a cargo de un área sensible e importante. Se iba a ocupar de la relación con los militares, nada menos, desde la cartera de Defensa Nacional.

El Flaco, de gruesos anteojos culo de botella, muy canoso y de un metro noventa de estatura, había arrancado políticamente en Pergamino (provincia de Buenos Aires) y desde la fundación del Movimiento de Renovación y Cambio en 1972 era el lugarteniente principal de Alfonsín.

Pero, además, la impronta de Alfonsín estaba presente en la figura de quien juraba como canciller, el licenciado en Ciencia Política Dante Caputo, un joven de 39 años con muchos años de residencia y estudios en Francia, desconocido para los veteranos radicales que aspiraban a un equipo homogéneamente partidario.

Carlos Alconada Aramburú, su consuegro, iba a estar a cargo del Ministerio de Educación y Justicia por sugerencia de sectores de la Iglesia, dijeron entonces.

En tanto el sanitarista Aldo Neri se ocuparía de la cartera de Salud, el sindicalista gráfico de origen socialista Antonio Mucci, de Trabajo, y el ingeniero Roque Carranza, un furioso militante antiperonista de la década de los 50, del Ministerio de Obras Públicas.

Germán López, otro de los integrantes de la mesa chica alfonsinista, iba a ocupar la estratégica Secretaría General de la Presidencia, Juan Vital Sourrouille, un extrapartidario, la Secretaría de Planificación, y el periodista José Ignacio López se iba a encargar de la relación con los medios de comunicación.

En la Plaza de Mayo una manifestación aclamaba el acto democrático en medio de una temperatura que superaba los treinta grados poco después del mediodía del 10 de diciembre de 1983. “El pueblo unido jamás será vencido”, cantaban convencidos miles de jóvenes militantes.

Las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo ocupaban un lugar en uno de los laterales del Cabildo. Una bandera pedía por “la aparición con vida de nuestros hijos”.

El presidente de la nación, que a esa hora también sentía el rigor del clima y la intensidad de su agenda, se trasladó al Cabildo y desde el balcón central hizo su primer discurso como mandatario constitucional con la banda presidencial cruzada de derecha a izquierda sobre su traje.

“Iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina”, arrancó a las 12.55 con su discurso de cerca de diez minutos, y pidió “asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre”.

“Soy el servidor de todos, el más humilde de los argentinos”, dijo, para comprometerse “otra vez a trabajar junto con todos ustedes”.

La democracia estaba en marcha después de 7 años, 8 meses y 16 días de dictadura.

Alfonsín seguramente representaba, para la mayoría de los argentinos, los valores republicanos, la visibilidad de la figura de un hombre nuevo y un carácter seductor y firme como pocos.

Unos meses antes, el 30 de octubre de 1983, el radicalismo había vencido por primera vez al peronismo en elecciones libres, con 51,7 % de los votos contra 40,1 % del Partido Justicialista.

El peronismo, sin líderes excluyentes, se había convertido por primera vez en su historia desde 1945 en la principal fuerza opositora. Tenía por delante varios desafíos cargados de recelos hacia el nuevo Gobierno y una guerra política interna encarnizada, que ya ubicaba a sus mariscales de la derrota en una posición insostenible.

En cambio, para el radicalismo, era la primavera alfonsinista que, según pensaban y difundían por todos lados, había llegado para quedarse durante décadas.

Los radicales sostenían que el liderazgo de Alfonsín inauguraba el tercer movimiento histórico, detrás de los ciclos políticos de Hipólito Yrigoyen y Juan Domingo Perón.

Para la mayoría de los argentinos arrancaba una esperanza.

Con 58 años, varios mandatos como legislador y ninguna experiencia en cargos ejecutivos, la carrera política de Raúl Ricardo Alfonsín escalaba hasta su punto superior. Llevaba siempre ese recuerdo imborrable de cómo y cuándo había empezado a caminar desde el llano hasta la cumbre casi treinta años antes, desde Chascomús, ese pueblo de vascos y gallegos inmigrantes, en el corazón de la cuenca lechera de la provincia de Buenos Aires.