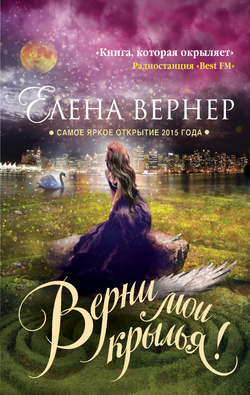

Читать книгу Верни мои крылья! - Елена Вернер - Страница 5

Явление третье

Рисунок роли

Оглавление– Даня, я тебя сейчас прибью. Вот честное слово!

Римма схватила пакетик из фольги, лежащий на столе перед Трифоновым, рядом с которым высилась горка подсолнечной лузги: Даня щелкал семечки.

– Эй! – запротестовал он. Но Римма не мешкая одним броском закинула пачку семечек в мусорное ведро. Даня огорченно проводил ее глазами в последний полет. – Ну вот… Вредительница.

– Семечки в театре – плохая примета. Ты что, не знаешь? В «Ленкоме» за это вообще… сажают!

– Так то «Ленком»! – возмутился Даня. – Римм, ты как суеверная бабка, вот ей-богу!

Липатова, заваривавшая себе большую чашку кофе, отрезала безапелляционно:

– То, что мы не «Ленком», еще не дает нам права опускаться до уровня деревенского балагана. Риммочка права.

Даня проглотил упрек молча и только вздохнул: ссориться с владычицей театра «На бульваре» он не собирался, как и с ее любимицей. Тем более что последние несколько дней Липатова пребывала в крайне мрачном расположении духа.

Ника взирала на все это из дальнего угла, где тихонько попивала чай. Эта комната, соединенная с главным фойе высоким арочным проемом, в антрактах выполняла роль театрального буфета, а во все остальное время служила общей кухней, наподобие тех, что встречаются в офисах. С несколькими столиками, кулером с питьевой водой, стойкой с расположившимся под ней шкафом и холодильником, в котором в свертках, кульках и пластиковых лоточках соседствовали обеды, принесенные из дома актерами и другими обитателями театра.

Мила Кифаренко примостилась рядом с братом Пашей и, как всегда, хрустела – на сей раз яблоком. Она постоянно сидела на какой-нибудь диете, хотя, от природы субтильная, с мальчишеской фигурой и тонким голоском, совершенно в этом не нуждалась. Ника не раз становилась свидетелем того, как Паша, нежно обожающий сестру, пытался втолковать, что диеты ей ни к чему, но Мила проявляла недюжинное упорство: она свято верила, что станет знаменитой, и тогда худоба ой как понадобится. Сейчас ей что-то вполголоса бубнил Валера Зуев, и Паша, как и Липатова, поглядывал на них с ревностью. Подвижный долговязый Паша, с движениями расхлябанными и неточными, будто суставы у него совсем разболтались, как шарниры у куклы, славился своей неловкостью. Вот и сейчас он уронил бутерброд с колбасой и плавленым сыром прямо на льняные брюки и, чертыхаясь вполголоса, размазывал сыр по штанине, пытаясь оттереть. Они с Милой были братом и сестрой только по матери, актрисе захудалой музкомедии, и родительница, в полной мере не реализовавшись в профессии, направила сюда своих детей, а сама продолжала искать себя – теперь уже как женщина, находясь каждый раз с новым мужчиной.

В отдалении от всех остальных обедала Светлана Зимина. Она, как и Ника, сторонилась шумливых коллег, но по другой причине. Год назад Светлана похоронила единственного сына-студента, разбившегося на машине, и с тех пор сильно сдала. Ника помнила разговоры годичной давности в курилке, когда кто-нибудь то и дело высказывал опасения: не выдержит Света горя. Но сейчас Зимина немного оправилась, по крайней мере насколько вообще можно оправиться от смерти своего взрослого ребенка. Страдание оставило на ней свой след, за минувший год плечи ее ссутулились, фигура оплыла, а лицо, наоборот, осунулось, отчего нос, который и раньше был длинноват, заострился и перевесил все остальные довольно мелкие черты. Только волосы остались прежними, роскошными, с тяжелым отливом, всегда сплетенные в косу и уложенные вокруг головы спелым пшеничным колосом.

Липатова допила кофе, не дожидаясь, пока тот остынет, и обвела подопечных воинственным взглядом.

– Что, дорогие мои, готовы? Давайте-ка пошустрее. Прогоним еще раз.

Все зашевелились, доедая и допивая.

– Кстати, у меня для вас сюрприз. Но вы узнаете об этом только… завтра у нас выходной, значит, послезавтра!

Актеры переглянулись.

– Вот опять. Хорошенькое дело, двое суток изнывать от любопытства! – простонал Даня довольно наигранно. Липатова хмыкнула понимающе:

– Ничего, потерпите. Чем больше ждешь сюрприз, тем больше радуешься.

– Это значит, что, раскрой вы карты сегодня, эффект был бы неоднозначным? – продолжил Даня.

Леля Сафина отвернулась к окну, тая улыбку.

– Данька, я тебя все-таки прибью, – пообещала Римма и весело тряхнула черной гривой.

Все возвращались на репетицию, и кухня пустела. Воровато оглянувшись по сторонам и увидев, что, кроме него, здесь остались лишь Ника и Леля, Трифонов, делая по-мультяшному широкие и нарочито осторожные шаги, подкрался к мусорному ведру, выудил оттуда пачку семечек и пересыпал их из пакетика в карман. Сунул обертку обратно, приложил палец к губам, переводя плутоватые глаза с Лели на Нику и обратно, – и испарился.

После репетиции Липатова заглянула в каморку к Нике.

– Ник… Тут пьеса… Можешь роли для каждого распечатать?

– Да, конечно, Лариса Юрьевна, – Ника взяла протянутую флешку. – Новый спектакль?

– Он самый.

И так раз за разом. Наиболее неприметная и по статусу стоящая ниже всех, за исключением разве что уборщицы, Ника узнала секрет Липатовой первой: сюрприз – это новый спектакль. А скоро она даже узнает, какой именно.

Вечером дома девушка не утерпела и проболталась Кириллу:

– А еще на работе, кажется, назревает новый… проект.

– Ммм… В какой области? – поинтересовался он. И ощущая ее заминку, подколол: – Да ладно, Вика, такая ты скрытная!

Она отделалась общими туманными фразами. От нее Кирилл слышал о театре «На бульваре» многое – за исключением того, что это театр. Ника не уточняла специфики своей работы. Она рассказывала о характерах коллег, о начальнице, своеобразной, но довольно неплохой, о ее любимице, лучшей сотруднице «на работе». Делилась собственными мыслями и эмоциями, описывала собственную нужность и при этом незаметность для окружающих. Никаких откровений о репетициях, спектаклях, актерах: Ника следила за своими словами, чтобы не проболтаться, и это было довольно сложной задачей. Она боялась, что если он узнает о месте ее работы, то найдет способ прийти, на спектакль или просто так, ведь название театра – все равно что ее домашний адрес, все равно что приглашение. Она страшилась этого и хотела этого. И страшилась того, что хочет…

Сон о пире

Ника стояла у окна, с пустотой в мыслях устремляя глаза вперед, прямо перед собой. За окном непрерывно лил дождь – вверх. Его струи не падали, а шли, строго вертикально, споласкивая огромные ровные стекла, занимавшие всю эту стену от пола до потолка, и капли, вырастая на внешнем карнизе, как сталагмиты в пещере, срывались и летели куда-то еще выше, хотя Нике и казалось, что ничего выше уже просто не существует.

Тьма за окном делала ночной пейзаж черно-белым. Где-то очень далеко внизу, через прорези облаков, то и дело пробитых яркими стрелами молний, виднелся огромный человеческий город, переливаясь огнями оживленных шоссе, подсвеченных улиц и площадей, и только этот город добавлял красок в общую довольно мрачную картину. Отсюда, с высоты, он лежал весь как на ладони, отсюда становился виден весь замысел его строителей и планировщиков, создававших его годами и, возможно, веками, поколение за поколением. Центр – вероятнее всего, площадь, от которой лучами расходятся главные проспекты, то и дело пересекающиеся очередным кольцом бульваров. Лучей к окраинам все больше, они раздваиваются, беспорядочно расходятся, и в общем город напоминает искрящуюся кляксу. Кляксу, населенную огромным числом людей, словно бактерий, до которых никому здесь, наверху, нет никакого дела. Конечно, нет никакого дела, ведь этот холл и Землю разделяет несколько тысяч этажей. Жителям пентхауса безразличны обитатели подвалов.

Ника на мгновение обернулась, оглядев пустынный холл, заполненный тусклым сероватым свечением, ровным оттого, что никакого определенного источника у него, конечно, не было – пространство холла освещало само себя. Светло-серый мягкий ковер, длинный и узкий, как язык, вел по полированным плитам мраморного пола от окна через холл в коридор, но другого конца коридора было не разглядеть в рассеянном сумраке. Алые махровые пионы в вазе беззвучно осыпались, роняя кровавые лепестки на гладкое стекло журнального столика, у которого стеклянными были даже ножки, из-за чего он казался призрачным, едва видимым. В левой стене холла располагались высокие двустворчатые двери, покрытые серебряными пластинами с замысловатой резьбой, настолько тонкой и искусной, что ее блеск невольно рождал в голове Ники смутную память о драгоценных камнях. Ника чуть улыбнулась: вряд ли кто-то из сестер или других здешних обитателей сравнил бы серебряную резьбу с инкрустацией, нет, все они слишком хорошо знают разницу между серебром и самоцветами. И дело даже не в этом, просто они придают слишком большое значение этой разнице.

Из-за дверей, створки которых были плотно прикрыты, в холл все-таки доносился ровный гул застолья, веселые голоса и позвякивание приборов о тарелки. Ника знала, что пора возвращаться, но вместо этого снова уставилась в окно. Молнии далеко внизу осветили все белым электрическим сполохом, тучи сомкнулись, и город на время пропал из виду.

Ника скорее почувствовала, чем услышала, легкий шелест. Ей не надо было поворачивать голову, чтобы узнать легкокрылого брата Гермеса.

– Наша Ника снова о чем-то размышляет. Это становится плохой привычкой. От нее морщины на лбу.

Ника светло улыбнулась ему. Она единственная из большой семьи никогда не становилась мишенью для шуток и проказ этого хитрюги с совершенно невинными глазами и вечно топорщившимся надо лбом чубчиком: между ними издавна существовало молчаливое взаимопонимание.

Гермес выудил из нагрудного кармана рубашки губную гармонику и наиграл что-то очень знакомое, приставучее, но Ника не сообразила, что именно. Потом он сунул гармошку обратно и протянул сестре руку:

– Пойдем. Все веселье пропустишь.

– Уверена, ты не смог бы этого допустить.

– Точно, – подмигнул он.

При их приближении двери сами собой распахнулись, и на Нику обрушился свет и жар залы, наполненной десятком голосов, терпким запахом вина и воскуряемых на алтарях благовоний. Ярко пылали факелы, укрепленные в скобах по всему периметру залы, и их сияние смешивалось с огнем свечей в настольных канделябрах. За столом ели и смеялись, и при появлении Ники и Гермеса все повернули к ним головы и приветственно загудели. Зевс, глава стола, хозяин, отец, господин, с подмороженными сединой висками, в рубашке, расстегнутой на одну пуговицу у горла, источал привычный шарм и ласково махнул вошедшим рукой.

Ника прошла к свободному месту, Гермес в мгновение ока очутился рядом и принялся наполнять вином ее бокал.

– Наконец-то! Мы заждались, – шепнул Аполлон с другой стороны, наклонившись к ней так, что его кудри коснулись ее щеки. Непоседливая Артемида, сидящая от него по другую руку, в этот момент случайно толкнула брата под локоть, и капля жирного соуса сорвалась с его ложки и, минуя стол, плюхнулась ему на колено, обтянутое кремовым льном штанов.

– Ой, – пискнула Артемида и прихватила ровными зубками нижнюю губу, ожидая кары.

– Вот тебе и «ой», – отозвался Аполлон и стряхнул жирное пятно ладонью, так что оно пропало без следа, словно было хлебной крошкой.

Ника пригубила вино, пытаясь уловить суть разговора, идущего за столом. Все о чем-то спорили. Отец, как это всегда бывало в семейных спорах, снисходительно усмехался, потирая щетинистый подбородок, а вот мачеха была настроена решительно и без юмора, так что Ника навострила уши, стремясь не пропустить ни слова.

– Вот Ника вернулась, пусть и рассудит! – вдруг звонко воскликнула Афродита, сидевшая прямо напротив нее. Все снова обернулись к Нике.

– Эй, дайте ей поесть толком, – возмутился Гермес. Но его слова никого не убедили.

Ника легко вздохнула:

– Знаю я вас. Сначала вы спорите, а потом спускаете всех собак на того, кто рассудил спор не в вашу пользу. А в споре кто-то в любом случае проигрывает. К счастью, я только Победа, судить – не моя забота. А главный судья у нас там, – Ника показала на Зевса. – Отец? И вообще, мне кто-нибудь объяснит, из-за чего весь сыр-бор?

Афина тут же кинула ей через весь стол яблоко. Ника ловко поймала и, все еще не понимая сути, вопросительно оглядела присутствующих, а потом принялась рассматривать плод. Желтое яблоко хранило далекий запах полуденного солнца, и здесь, в черно-белом мире, оно казалось чересчур ярким. Через розоватый румяный бок вилась надпись, будто вышитая по лоснящейся кожуре стебельчатым швом:

«Прекраснейшей».

Ника еще раз обвела глазами присутствующих, уже внимательнее. Она искала только одно лицо. И, конечно, не нашла.

– Это все проделки Эриды. Кинула яблоко и сбежала, коза… – процедила она сквозь зубы, так что расслышать это мог только Гермес. Тот кивнул, полностью согласный с ее догадкой.

– И вы тут же решили организовать конкурс «Мисс Вселенная»? – спросила она громче, обращаясь ко всем. – Очень умно, ничего не скажешь. Спорщики…

– Не все, – отозвался Зевс. – Только моя прекрасная супруга и две очаровательные дочери.

Нику не обманули милые улыбки, которыми обменялись при этом Гера, Афина и Афродита.

– Артемида, а ты?

Миниатюрная и юная, еще хранящая в движениях детскую, даже мальчишескую, порывистость, Артемида фыркнула:

– О нет, я пас. Я и так знаю, что прекраснейшая!

Сидящие за столом добродушно засмеялись, и Аполлон приобнял сестру за плечи.

– Так рассуди их сам, – предложила Ника и прямым броском отправила яблоко отцу. Она знала, что он не согласится. Влезть в столкновение трех богинь, которые из очаровательных существ легко превращаются в мегер, да еще и состоять при этом в близком родстве со всеми тремя, – это чересчур даже для Зевса.

– А давайте пригласим кого-нибудь из смертных? – предложил Зевс. – Гермес, сгоняй-ка вниз.

– Нет-нет, это плохая идея! – живо возразила Ника и попыталась схватить брата за рукав, но вместо мягкой клетчатой фланели поймала пальцами воздух: на свете нет никого быстрее Гермеса, особенно когда он исполнял роль небесного посланника.

– Прошу меня извинить, надо попудрить носик, – встала из-за стола Афродита. Гера и Афина тотчас поднялись со своих кресел, и втроем богини прошествовали к выходу. Аполлон, отодвинувшись от стола, взял в руки любимую белую гитару, и как-то незаметно в ужине возникла музыкальная пауза. Пользуясь тем, что голоса стали громче, а внимание рассеяннее, Ника тоже выскользнула в прохладный холл.

И не напрасно. Пока Гермес выжидал у окна, всем видом показывая непричастность к происходящему, перед Афиной трясся и потел от благоговения смертный мужчина. Опаленное солнцем и загрубевшее от ветра лицо, ладная, хоть и простая холщовая, туника, сандалии, крепкие ноги, запах оливкового масла, моря и овчин. Ника узнала Париса, троянского принца, – и посочувствовала ему от всей души. Воительница Афина, тонкая и прямая, как струна, с почти солдатской выправкой, одетая в лиловый брючный костюм и пепельную блузку, в стального цвета туфлях-лодочках с металлическими каблуками, являла собой зрелище одновременно и грозное, и притягательное.

– Я понимаю, что не могу повлиять на твой выбор. Он твой и только твой. Но если бы ты отдал яблоко мне… – мягко убеждала она Париса. – Ты бы всегда выходил победителем из любой схватки. Состязания, война, спор, пари… Всю жизнь. Правда, Ника?

Афина обернулась к ней, но Ника предостерегающе подняла руки, мол, вот не надо еще и меня сюда приплетать. Снова.

Гермес едва слышно хмыкнул. Рядом с Афиной возникла Гера, и Ника невольно залюбовалась ее прической, волосок к волоску, лежащей в идеальном каре, словно вырезанной из эбенового дерева. Ее ярко-алые губы довершали драматичный образ. Метнув в соперницу недобрый взгляд, Гера озвучила Парису свое деловое предложение:

– Парис, милый… Твой дом и твое семейство ни в чем не будут нуждаться, обещаю. Почет, достаток, благоденствие. Стоит тебе только принять правильное решение – и род твой прославится в веках. Что скажешь? По рукам?

Парис нервно сглотнул, переводя взгляд с одной богини на другую. Ника ощущала, как в нем нарастает паника пропорционально тому, как растет его понимание, что красота не способна сравниваться в принципе, красота богинь тем более, а любое решение выйдет боком. Ника ему искренне сочувствовала.

Издалека раздался цокот каблучков по мрамору полов. Афродита любила эффектные выходы, и ее явно не устраивало внезапное появление или ковыляние на шпильках по густому ворсу ковра, так что она шла вдоль него, возле самой кромки, позволяя Парису оглядеть ее без спешки, с каждым шагом, ближе и ближе, и отдать должное ее фигуре, подчеркнутой платьем густо-винного оттенка. На запястьях богини от каждого движения звенели хрупкие тоненькие браслеты. Подойдя вплотную, она отбросила за спину черные волосы, и в воздухе сгустился душный, как июльская полночь, аромат болгарской розы.

– Парис… – Афродита жарко взглянула на мужчину из-под ресниц. Гермес выразительно закатил глаза, но никто, кроме Ники, этого не заметил. А Парис и вовсе забыл, как дышать. Кровь отхлынула от его лица. «Вероятно, куда-то ниже», – цинично подумала Ника. Губы Афродиты чуть приоткрылись, источая неприкрытый соблазн.

– Ммм, я не ожидала, что ты такой славный. Жаль, что я богиня, – почти правдоподобно огорчилась она, наконец. – В любом случае тебе надо что-то решить. Кстати, у вас там на земле живет одна женщина… И если я в чем-то и уверена, то в том, что она прекраснейшая из смертных. Если бы вы встретились, уверена, она была бы о тебе того же мнения, что и я. И любила бы тебя до самой смерти.

Так что…

Не договорив, она выразительно, как заговорщица, заглянула Парису прямо в глаза, добираясь до самого донышка. Потом кивнула и, точно подгадав подходящий момент, удалилась. Афина и Гера, в последний раз посмотрев на Париса, тоже вернулись в залу, потеряв к мужчине всякий интерес, и двери за ними сомкнулись.

– Мне кажется или стало легче дышать? – Гермес подал голос от окна, которое продолжал умывать черно-белый дождь. – Ох уж эти дамы. Было занятно!

Парис стоял опустив голову, и Ника терпеливо замерла. Наконец, мужчина глубоко вздохнул и встретился с ней взглядом.

– Вы тоже очень красивая, – тихо, но твердо проговорил он по-гречески. Его голос, как гибкий вьюнок, мгновенно оплел ее душу.

Ей стало хорошо, горько и грустно. Ника уже знала его решение без слов, как всегда безошибочно чуяла чью-нибудь победу. Она кивнула сначала Парису, успокаивая его смятение своей улыбкой и стараясь не выглядеть встревоженной, а потом Гермесу, давая понять, что он может отнести Париса восвояси: смертным не стоит задерживаться на Олимпе больше необходимого. Еще минута-другая, и он тут окочурится, и тогда придется сразу спускать его в Аид, а это уже перебор.

При появлении Ники в обеденной зале все голоса стихли в ожидании.

– Решение принято! – возвестила Ника, стараясь не обращать внимания на неприятный комок, свившийся в животе. Такова была ее священная обязанность – возвещать победу, будь то спор или война. Но сейчас все ее существо протестовало. – Лови!

И Ника перебросила проклятое яблоко прямо в руки Афродиты. Та сцапала его ловко, по-змеиному резко, звякнув браслетами, и тут же ослепительно улыбнулась. Все захлопали и заговорили разом. Поздравляли Афродиту, поднимали тосты, снова спорили, хохотали, обсуждали награды, обещанные каждой из богинь Парису, и история уже начинала обрастать домыслами, слухами и сплетнями. Все это отчаянно веселило каждого из присутствующих, и даже Гера, кажется, не выглядела оскорбленной. Положив унизанную массивными перстнями руку на плечо супругу, она что-то обстоятельно ему рассказывала вполголоса.

Даже слугам, обязанным быть незаметными, передалось всеобщее облегчение и ликование. Только не Нике. Она сидела за столом, и кусок не лез ей в горло. Всем на Олимпе – и она не исключение – доподлинно известно, кто из смертных прекраснейшая. Елена, жена спартанского царя Менелая. И чутье подсказывало, что добром тут не кончится, Менелай не из тех, кто спускает такое с рук, тем более принцу Трои. Да и жену он любит.

Наконец, Ника не выдержала.

– Меня одну смущает исход дела? – громко и рассерженно спросила она, вскакивая. Гермес предостерегающе зашипел на нее, но она жестом заставила его замолчать. Звяканье вилок и ложек, звон бокалов прекратились. Олимпийцы притихли, глядя на Нику с неудовольствием и недоумением. Нарушать правила небесного приличия, прерывать праздник, вот так просто, да и было бы из-за чего! А то всего-навсего какой-то смертный… Это казалось неслыханной наглостью. Но, поскольку Зевс молчал, никто не посмел одернуть Нику.

Ножки отодвигаемого Зевсом кресла скрипнули, и этот звук был единственным в нависшей тишине. Все взгляды обратились к нему, и Ника тоже посмотрела на отца.

Зевс добродушно улыбнулся:

– Я оставлю вас на некоторое время. Надо дать несколько распоряжений. Веселитесь, не скучайте.

Ника догнала Зевса уже в дверях. Правда, поймать его за рукав рубашки, как обычно ловила Гермеса, она не осмелилась.

– Отец, подожди. Неужели… неужели ты думаешь, что это справедливо? Вся эта история? Очень похоже на повод к войне между Спартой и Троей. Ведь цари не поделят женщину. Не рубить же ее напополам! Люди будут сражаться и погибать из-за того, что три богини поспорили, какая красивее? Или что Эриду не пригласили на попойку?

– Выбирай выражения, Ника, – нахмурился Зевс, пропуская ее в дверях и легонько подталкивая в спину. Серебряные створки захлопнулись позади них, и гул застолья вновь начал нарастать. – Нет, люди будут сражаться, потому что троянский принц уведет жену у царя Спарты.

– Ой, да ладно! – поморщилась Ника. – Еще бы, это ведь Афродита внушит ему и чужой жене божественную любовь друг к другу! Куда ему устоять!

– Что поделать, – картинно вздохнул Зевс, поглаживая подбородок. – Так предопределено.

– Кем?

– А вот тут ты обозначила серьезную философскую проблему, – усмехнулся Зевс. – Ника, девочка моя, не забивай голову пустяками. Возвращайся за стол, пей, ешь и веселись. Все будет как будет.

– И как же будет? – не сдалась Ника.

Зевс прищурился, и взгляд у него стал отсутствующий, странствующий в бесплотных дебрях грядущего, сокрытого от глаз всех иных существ:

– Будет большая война. Многие погибнут, наши мальчики и девочки передерутся, я имею в виду Афину, Артемиду, Ареса, Аполлона. Что с них взять, дети неразумные. Хоть Гера не станет ввязываться, и то славно.

– А люди, люди? – нетерпеливо воскликнула Ника: божественные разборки давно стояли ей поперек горла. Зевс пожал плечами:

– А что люди? Троя падет. Победят ахейцы. Ты сама возвестишь их победу.

– Но, отец, – попробовала возразить Ника. Она нервно кусала губы. – Разве у них нет права самим решать, воевать или нет? Какой смысл в войне, если все заранее решено? А как же свобода воли?

Зевс смерил ее веселым, хмельным взглядом:

– Опять упрямишься… Наивная девочка ты, Ника, даром что богиня. И строптива не в меру. Какая свобода, о чем ты? Они всего лишь люди. И над ними, как надо всем на Земле, – он кивнул на распростертый за окном, на самом дне пропасти, искрящийся город – рок. Судьба. Предопределение. Называй как хочешь, сути это не меняет. Истории обречены разыгрываться снова и снова, на небе и на земле. Даже у богов есть судьба, и от нее не отделаться. Все будет так, как предначертано, ничего не переломить. Если уж мы от этого не свободны, то что говорить о каких-то букашках, что ползают по земле. Они ведь даже не знают, как обстоят дела в действительности. Они даже не могут представить себе наше жилище таким, какое оно есть на самом деле. Скажешь, это настоящий Олимп? Как он есть? Этот небоскреб из стекла и бетона, который ты видишь, что – Олимп? Действительно?

Он громогласно расхохотался. Ника растерянно оглядела холл с глянцевитыми полами, залитое дождем окно в отблесках нижней грозы, раскидистую пальму в кадке в дальнем углу, черно-белую передовицу свернутой газеты на столике.

– Что ты имеешь в виду? – помедлив, решила прояснить она, но он все смеялся, чуть не до слез. Ника чувствовала, как внутри ее поднимающаяся волной злость смешивается с вязкой безнадежностью. Мысли путались и мельтешили.

Наконец Зевс перевел дух и покачал головой:

– Откуда тебе знать, как все устроено на самом деле? Ведь даже тебе все это только чудится.

Он протянул руку и коснулся ладонью ее лба, стремясь то ли погладить, то ли потрепать.

Ника проснулась.

Она сразу поняла, что проспала. В голове царила сумятица. Роились какие-то ощущения от прервавшегося сна, беспорядочные, подобно березовой бело-черной ряби за окном поезда, они проносились быстрее, чем превращались в осознанный образ или воспоминание. Думать об этом было некогда, Ника не успела даже позавтракать и, быстро почистив зубы, напялила на себя свитер под горло, джинсы и пуховик и выскочила на улицу. У метро она купила слойку с сыром и всухомятку сжевала на эскалаторе, обсыпав грудь пластинчатыми крошками.

Вприпрыжку добежав до здания театра, вся взмыленная, с противным зудом от шерстяной вязки, натирающей потную кожу на груди, и еще большим, чем после пробуждения, сумбуром в голове, она впустила в театр уже переминающуюся у входа уборщицу и рухнула на свое рабочее место. Как раз вовремя – через минуту на пороге появилась Липатова, чернее тучи. Царским движением сбросив с плеч шубу (обычно Стародумов успевал подхватить, но сегодня он где-то запропастился, и эффект был уже не тот), Липатова сразу прошла в Никину каморку.

– Где новые роли? Распечатала? – вместо приветствия.

– Да, – девушка торопливо подала начальнице стопку бумаг. Та принялась сердито перебирать их. Наткнулась на экземпляр для Валеры Зуева, схватила из стаканчика возле клавиатуры простой карандаш и стала зачеркивать его имя на верхнем крае страницы. Она штриховала буквы, взяв их в рамочку, настолько усердно, что грифель не выдержал и щелкнул, как раздавленная ногтем блоха.

– Черт… Замазка есть?

Ника молча подала жидкий корректор. Она догадалась, что произошло за вчерашний выходной.

– Зуев ушел, – отозвалась на ее мысли Лариса Юрьевна и не сдержалась: – Сволочь. Посреди сезона…

Закрасив белым имя незадачливого подчиненного и, вероятнее всего, уже бывшего возлюбленного, Липатова долго дула на лист, периодически трогая краску подушечкой указательного пальца, украшенного увесистым перстнем с бирюзой. Перстни и кольца Лариса Юрьевна любила и на каждый день подбирала разные. От взгляда на руки худрука Нику вдруг пронзило назойливое, до холодинки в солнечном сплетении, ощущение дежавю. Тревожное чувство, льнущее и ускользающее, которое никак не ухватить крепче.

Постучав по листу еще раз, Липатова размашисто вписала поверх белого слоя: «Мечников». Кто такой этот Мечников, Ника понятия не имела.

Липатова задержалась. Она посмотрела, сколько билетов продано на ближайшие спектакли, проверила с Никиного компьютера почту, подолгу отвлекаясь на выскакивающие ссылки и баннеры, и девушка поняла, что Лариса Юрьевна кого-то поджидает. Ей не к лицу торчать в фойе, а так вид вполне пристойный, и вход отсюда видно.

Ровно в десять дверь скрипнула и впустила в театр молодого мужчину. Липатова встрепенулась, буркнула: «Наконец-то!» – и вышла из каморки. Ника из-за стекла с интересом оглядела байронического незнакомца.

Мужчина был довольно высокий, в дорогом черном пальто, распахнутом, но с поднятым до подбородка воротником. Он сделал всего четыре или пять шагов, а Ника уже ощутила, насколько он спокоен и уверен в себе: ни бестолкового озирания по сторонам, ни сутулости в осанке. Войдя в помещение, длиннопалой рукой он машинально отбросил с лица растрепанные волнистые волосы, обнажая высоченный умный лоб. Орлиный нос, крупные четко очерченные губы и вздернутые скулы довершали бритвенно-резкое впечатление, которое производило его лицо. Оно совершенно очевидно не был красивым в общепринятом смысле, но с первого взгляда вцеплялось в память всеми шипами своей неудобной уникальности. А вот на Нику гость даже не взглянул, тем более что к нему уже приблизилась Липатова.

– День добрый! – она протянула ему руку, и мужчина, с готовностью пожав, задержал ее ладонь в своей чуть дольше, чем полагалось.

– Лариса Юрьевна, очень рад. Кирилл.

Первым делом Ника оцепенела. Потом решила, что – показалось. И лишь после этого вгляделась в Кирилла по-настоящему. Это без сомнения был он. Совсем не такой, каким она его себе представляла, но голос, голос был прежний, незабываемый и ни с чем не спутываемый. И внутри все тут же всколыхнулось и заколотилось.

«Как он меня отыскал?» – кольнуло в мозгу. Кирилл и Липатова уже двинулись в сторону кабинета, и Ника, не в силах усидеть на месте, выскользнула из своей каморки. Она следовала за ними на почтительном расстоянии, совершенно не задумываясь, как объяснит это, если спросят. И когда за Кириллом закрылась кабинетная дверь, Ника знала: он ее вовсе не нашел. Он оказался актером и пришел устраиваться к ним в театр. Что за немыслимое, противоестественное совпадение! Или все-таки он знает о ней и скоро обозначит это? Нику трясло от волнения. Больше всего на свете она не любила, когда чего-то не понимала.

Разговор затягивался. Вернувшись в кассу, она видела, почти не осознавая, как собирается труппа: сегодня актеры напоминали ей бестелесные тени, а речь их звучала откуда-то издалека, журчание родника под сочным лопухом в овраге, не более. «Кирилл, Кирилл здесь!» – настукивала кровь свою бесконечную морзянку. А ведь вчера по телефону он упоминал, что наутро ему рано вставать… Ника ни с того ни с сего улыбнулась, счастливо и широко.

Через полчаса актеры расположились в танцевальном классе. Всеми владело оживление: слух о новом спектакле уже родился и витал в воздухе.

Обычно у Ники всегда екало сердце, когда она оказывалась здесь. Танцклассы, такие одинаковые, во всем мире одни и те же, и лишь пейзаж за окном разнится. Из города в город, из страны в страну, те же прямоугольные амальгамные озера зеркал, холодные, если коснуться голым локтем, те же узкие трубы балетного станка, вмонтированные в стены по периметру. Несть числа минутам, проведенным Никой в таких классах, ученицей, учительницей. Но сейчас она с ходу отмела привычную ностальгию – сегодня все было иначе. Присутствие Кирилла перекраивало реальность на другой лад. Танцкласс превратился в репетиционную комнату, посередине стояло несколько столов, десятка два стульев, актеры болтали, переглядывались, пересмеивались и лопотали, бубнили и шептались. С озабоченным видом сновал Ребров.

Кирилл, еще до официального представления, уже успел кое с кем познакомиться, подсев в кружок к Миле, Паше, Светлане Зиминой и Римме Корсаковой. Ника, стоя у окна, наполовину скрытая ниспадающей складками портьерой, разбирала его голос среди десятка других, потому что на его низкие тона, такие густые и чарующие, ее тело уже привыкло отзываться негой. Она ощущала, как по позвоночнику течет дрожь, и даже на мгновение прикрыла глаза.

– Всем доброе утро. Сегодня у нас много новостей и много дел, так что быстро и по существу, – Липатова прошлась вдоль зеркала, как полководец, заложив руки за спину. – Валера Зуев нас покинул. Удачи ему. Дальше. В нашей труппе новое лицо, кое-кто уже успел с ним познакомиться, это хорошо… Кирилл Мечников, прошу любить и жаловать.

Кирилл огляделся по сторонам с дружелюбной улыбкой.

– Я верю, что появление Кирилла откроет новую страницу в нашей истории… И еще одно…

Дверь приоткрылась, и Даня Трифонов засунул в щель свою рыжую голову.

– И тебе здравствуй, – миролюбиво вздохнула Лариса Юрьевна.

– Что я пропустил? – спросил радостно Трифонов, плюхаясь на стул с краю.

– Троянской войны не будет! – торжественно объявила Липатова и сощурилась, словно ожидая возражений.

– Ну слава богу, а то я уж начал бояться, – с облегчением выдохнул Даня. Присутствующие засмеялись. – Что, мирные переговоры прошли удачно?

– Смешно, – кивнула Липатова. – Ладно, шутки в сторону. Так называется наш новый спектакль по одноименной пьесе Жана Жироду. Надеюсь, все в студенчестве проходили?

– Проходили, – тут же отозвался Даня. – Мы когда мимо забора проходили, по улице Сельскохозяйственной, там и не такое писали.

– Даня, – предостерегающе пробормотала Леля Сафина, видя, что Липатова не склонна веселиться и вот-вот Трифонову достанется по полной. Тот серьезно кивнул и затих. Липатова повернулась к Нике:

– Раздай текст, пожалуйста, сейчас расскажу о пьесе, и устроим первую читку.

Подавая Кириллу роль, Ника заметила, что ее руки дрожат. Он на мгновение поднял на нее речные, бледно-бирюзовые глаза:

– Спасибо, – и тут же принялся за текст.

Она впервые видела его так близко. Как-то не укладывалось в голове, что это именно он, тот самый, что рассказывал о батоне, съеденном на морозе в одиночестве. Ничто в нем не намекало на перенесенные бедствия: выдержанный и спокойный человек, открытый взгляд, широченная улыбка, мужественная и морская нотка парфюма, дразнящая обоняние. И все-таки это был он. Кирилл.

К обеду уже были окончательно распределены роли. У Ники, сидящей в кассе вдалеке от происходящей читки, не возникало и сомнения, что Зевсом станет Стародумов, и эта мысль ворочалась и щекотала у нее в голове, силясь сообщить что-то очень важное. Ника чувствовала, что должна вспомнить, но вот что именно, в каком ключе – и кому должна? Откуда она вообще взяла роль Зевса, ведь пьесу никогда в жизни не читала…

Мимо нее на улицу проскользнули Мила и Леля. Ника знала, что Мила «стреляет» у Лели сигареты, покуривая втайне от брата, – довольно комично, учитывая, что из них двоих именно Мила была старшей. Через поставленное на режим проветривания окно до Ники доносилось каждое слово из их разговора. Предметом был, конечно, новенький.

– А с ногами у него явно что-то не так, – размышляла вслух Сафина. – Заметила походку?

– Он не хромой.

– Я и не говорю, что хромой, я говорю, что-то не так. Интересно, это с детства или?.. Если б с детства, вряд ли его бы в театральное приняли…

– С другой стороны, помнишь того актера? – не согласилась Мила. – У которого нет руки. И он все равно актер.

– Он француз. Там все иначе, отношение другое совершенно. Но! Зато какой голос. Ты слышала, как он говорит? Ох… Мне кажется, можно даже не вслушиваться в слова, просто звука его голоса уже достаточно, чтобы кончить, – усмехнулась Леля. – Может, мне его захомутать?

– Ого, какие планы! – засмеялась Мила и вдруг проявила неожиданную осведомленность: – Говорят, он подрабатывает на переозвучании фильмов. В русском дубляже текст читает за Брэда Питта с Томом Крузом… Может, и мне податься?

– Что он забыл в нашем курятнике… – Леля покачала головой, туша окурок в жестяной банке из-под кофе, стоящей на внешнем подоконнике.

– А у тебя, я смотрю, сегодня особенно радужное настроение…

– Зато замыслы наполеоновские!

Встревоженную Лелиными словами Нику отвлекло появление зрительницы, пришедшей за билетами. Они были знакомы: Катя видела все спектакли, и не по одному разу. Эта невзрачная женщина лет тридцати трех, но выглядевшая значительно старше, с суетливыми движениями, зализанным пучком на затылке и вечно съезжающими на кончик носа очками в совиной оправе, довольно точно отражала термин «старая дева». В театр «На бульваре» она ходила как на работу, будучи одной из самых верных его поклонниц.

В обеденный перерыв все собрались в буфете. Ника по своему обыкновению тихо примостилась в уголке. Сегодня для этого была еще одна веская причина: она не сомневалась, что рано или поздно Кирилл узнает ее, но не хотела, чтобы это произошло у всех на глазах.

Римма открыла выключившуюся микроволновку, и по комнате поплыл теплый съестной дух.

– Фу, народ, кто приволок котлеты с чесноком? – потрясла Корсакова лоточком.

Подлетев, Даня Трифонов тут же выхватил лоток из ее рук:

– Мамуля делала. Вкуснятина. Кто хочет?

Все дружно замотали головами.

– А давай! – вдруг решилась Леля Сафина. У Ники закралось подозрение, что она сделала это специально, чтобы досадить Корсаковой – между ними явно набирало обороты противостояние. – Только потом побежишь в магазин за жвачкой!

Мечников, присев на подоконник, жевал шоколадный батончик. «А кое-кто сладкоежка», – с нежностью подумала Ника.

Корсакова направилась к нему, плавно покачивая бедрами.

– Кирилл… – Римма жарко взглянула на мужчину из-под ресниц. Трифонов выразительно закатил глаза, но никто, кроме Ники, этого не заметил. Ее снова скрутило тревожное чувство дежавю, и мгновение она раздумывала, не случалось ли чего-то подобного прежде. Может быть, Римма охмуряла кого-то из коллег? Наверняка – с нее станется. – Кирилл, а почему ты пришел именно к нам в театр?

– Хм… Во-первых, это моя профессия, я, как и все здесь, театральное заканчивал. Потом, правда, больше работал на телевидении, на детском канале. Еще время от времени подрабатываю переозвучанием, дубляжом.

– Так и знала! Слышу же, голос знакомый, – вклинилась вдруг Липатова с небывало сердечным оживлением. Ее губы блестели свежей помадой, и Ника невольно задумалась о том, что перед обедом подправлять макияж было довольно бессмысленно и ранее начальница не была в этом замечена.

Кирилл кивнул:

– И в какой-то момент понял, что… хочется на сцену! Это ощущение отдачи, зрительного зала, взглядов. В какой-то момент это стало зудом, заветной мечтой…. Уверен, что ты, Римма, меня понимаешь.

– Да все понимают, – отозвалась Корсакова, но ей было приятно, что Кирилл обращается именно к ней.

Вдруг под столом раздалось мяуканье.

– Эй, это кто у нас тут? – наклонилась Мила. Трехцветная кошка, облезлая и худющая, пугливо отскочила в сторону.

– Мил, не трогай. Вдруг она лишайная… – предостерег сестру Паша. Обликом он напоминал высокого золотистого ретривера, а собаки кошек недолюбливают, развеселилась про себя Ника.

– Сам ты лишайный, – легкомысленно отозвалась Мила.

– Нет-нет-нет, надо ее прогнать. Вы что, не знаете, что кошки в театре не к добру? – Корсакова замахала руками, не на шутку встревоженная.

– Римма, да не будь ты такой суеверной, от этого дамы стареют, – ухмыльнулся Трифонов. – Уж если про приметы говорить, то не нам точно. Я имею в виду – не актерам! Мы вообще порождение ада, а театр создал демон Азазель, один из самых грозных и пугающих, прямиком из преисподней. Он же, кстати, изобрел грим, косметику и музыкальные инструменты. По крайней мере так считают иудеи.

– Ты и их приплел? Ловкач, – хмыкнула Леля Сафина, длинными ногтями с серебристым лаком отщипывая кусок докторской колбасы и кидая кошке.

– Даня, актеры всегда суеверны, как старые знахарки. – Лизавета Александровна Рокотская, дождавшись, пока кошка дожует кусочек колбасы, усадила ее на колени, и та затарахтела от удовольствия. – Ласковая какая… Мы же пограничные существа. Кошки тоже, так что мы похожи. А актеры… Не зря их даже на кладбищах не хоронили. Мы превращаемся в других людей, говорим и действуем от их имени. Это и есть проявление зла. Мистика. Римма, девочка, не обращай внимания! Бродячие кошки в театре не к добру, только если пробегают по сцене. А эта еще и трехцветная, принесет удачу. Можешь мне поверить, я ходячая энциклопедия примет.

– Вот только как ее не пускать на сцену… – озабоченно вздохнула Римма. Слова Рокотской всегда имели для нее особый вес.

– А правда, что это здание раньше было церковью, до революции? – подал голос Кирилл. – Настоящей, а вокруг нее кладбище. Я читал на сайте, кто-то из поклонников вашего театра поделился. Там целый фан-клуб. После революции купола сняли и сделали Дворцом пионеров.

Римма побледнела:

– Просто отлично…

– Если так, то это прямо ирония судьбы, самое богомерзкое учреждение, – Даня широким жестом обвел помещение, имея в виду театр целиком, – обосновалось в бывшей церкви…

– А вокруг кладбище? – уточнила Римма негромко.

– Первый раз слышу, – нахмурилась Липатова.

Развивать тему не стали. Леля Сафина вытерла руки салфеткой:

– Так что будем делать с кошкой?

– Оставьте животное в покое, – велела Лариса Юрьевна непререкаемо. – Слышали Лизавету Александровну? Пусть живет, будет нашим талисманом. На удачу.

– Точно, как кроличья лапка! – мягко улыбнулся ей Кирилл, и Липатова от одного взгляда на него вспыхнула и похорошела. – Кошка ведь почти кролик.

– Да и лапок целых четыре, – игриво отозвалась на его слова Леля и сверкнула глазами. Видит небо, она умела быть волнующей, когда желала этого.

Ника беспокоилась. Увиденное на обеде заставляло ее снова и снова прокручивать в памяти каждое слово, каждый взгляд, обращенный другими на Кирилла. Привыкнув, как антиматерия, ни с кем не взаимодействовать, она развила в себе способность улавливать изменения в окружающих ее людях. И сейчас она была уверена на все сто, что появление Кирилла взбудоражило как минимум трех женщин: Римму, Лелю и Липатову. И если за Риммой склонность к флирту замечалась постоянно, как неотъемлемая часть ее характера, привычка, к тому же подкрепленная внешней привлекательностью, то уж замужней Липатовой, особенно после расставания с Зуевым, это было совсем не к лицу. А Леля Сафина вообще не склонна к кокетству, однако свое намерение во время перекура с Милой обозначила вполне четко, а теперь подкрепила и парой улыбок, обращенных прямиком Кириллу. Ника волновалась, злилась, ревновала – и не знала, что ей делать.

В половине седьмого в театре остались немногие. Последними к выходу шли, обсуждая новую постановку, Стародумов с Липатовой, Кирилл, Леля, Римма и Трифонов, сзади плелся Ребров, успевший напялить лисью шапку, наследие номенклатурного прошлого. У дверей к нему обратилась Липатова, заматывая шею пуховым платком:

– Владимир Сергеевич, повесьте на сайте объявление об отмене завтрашнего «Марата». Наш-то «свинтил»… Марат…

Липатова поморщилась, но у Ники сложилось впечатление, что все ее раздражение улетучилось и она лишь для проформы разыгрывает неудовольствие: появление Кирилла взбудоражило театр и Валера Зуев казался давно перевернутой страницей.

– Зачем отменять? Что, некого на замену поставить? – нахмурился Кирилл. Липатова покачала головой. – Так давайте меня! Речь ведь о «Моем бедном Марате» по Арбузову? Текст я знаю.

Лариса Юрьевна задумалась, оценивая его. Покосилась на Римму, и та весело и горячо закивала, всем видом показывая восторг от этой идеи – только что в ладоши не захлопала. Глаза Лели Сафиной недобро сузились.

– А что? – Липатова хмыкнула. – Очень даже… Размер у вас один и тот же, только ты повыше чуток. Костюм подойдет. Значит так. Даня, Римма, дуйте на сцену, пройдемся разок, введем тебя, Кирюш, в курс дела! А остальные тогда на сегодня свободны!

Римма взглянула на Лелю с торжествующим видом, очевидно, ее попытки обратить на себя внимание Кирилла не остались незамеченными. Леля вздернула подбородок и, быстро попрощавшись, вышла на мороз.

Если бы вечером, после того как в театре затихли голоса, а фойе и галереи погрузились во мрак, в пустоте Никиной квартирки раздалась привычная трель звонка, если бы Ника подняла трубку и услышала там голос, который сегодня слышала много раз без предохранителей телефонных сетей, она бы не удержалась. Расхохоталась бы, как от удачной шутки, и сообщила ему, что он был рядом и не заметил ее, а ведь она все время путалась под ногами! Он бы тоже посмеялся, они вместе вспомнили бы женские уловки, которыми пользовались Липатова, Сафина и Корсакова… И назавтра в театре они встретились бы совершенно иначе, интимно, связанные своим знакомством, как обещанием, как тайной. Раскрывать тайну другим или нет – они решили бы позже. Это зависело от того, в какую плоскость хлынули бы их отношения, освобожденные ото всех плотин.

Но этим вечером, впервые за долгое время, он просто не позвонил.