Читать книгу Auf den Spuren deutscher Dichter - Ernst Müller - Страница 10

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Thomas Mann (1875–1955) und Heinrich Mann (1871–1950) Die schwierigen Brüder im Buddenbrookhaus zu Lübeck

ОглавлениеDie freundliche Dame an der Hotelrezeption zieht einen Stadtplan hervor und empfiehlt dem Neuankömmling eine romantische Schiffstour auf der Trave und die Besteigung des über 50 Meter hohen Aussichtsturmes der St.-Petri-Kirche: „Von dort oben haben Sie einen herrlichen Blick über Lübeck.“ Sie empfiehlt außerdem das berühmte Holstentor, das im 15. Jahrhundert erbaut wurde und zu D-Mark-Zeiten den 50er-Schein zierte. Das Buddenbrookhaus kommt allerdings nicht zur Sprache, was doch ziemlich verwundert. Denn Lübeck hat sich mit diesem Namen in die Literaturgeschichte eingeschrieben. Und so geht mit dem „Buddenbrookhaus“ eine Sehenswürdigkeit Lübecks auf eine literarische Erfindung zurück, auf Thomas Manns 1901 veröffentlichten Roman über die Lübecker Familie Buddenbrook.

Die Geschichte der großbürgerlichen Kaufmannsfamilie umfasst im Roman vier Generationen und erzählt von ihrem wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und biologischen Verfall. Thomas Mann hat die Schauplätze des Romangeschehens sorgfältig auf dem realen Stadtplan Lübecks eingetragen. Das prächtige Wohnhaus mit Geschäftskontor der Buddenbrooks hat er an der Lübecker Mengstraße angesiedelt. Thomas Buddenbrook ist das letzte Oberhaupt der Dynastie und ihres Speditionsgeschäfts. Als Senator nimmt er auch politische Aufgaben wahr, im Lübecker Rathaus, nicht weit von der Mengstraße entfernt. Nach seiner Heirat mit der musischen Niederländerin Gerda bezieht Thomas Buddenbrook ein Haus in der benachbarten Breiten Straße, die heute eine Einkaufsmeile ist. Später erbaut sich Thomas Buddenbrook ein neues, repräsentatives Haus an der Fischergrube, in der Nähe des Hafens. Buddenbrooks Sohn Hanno, ein lebensuntüchtiges Kind, das als Nachfolger im Chefsessel der Firma nicht infrage kommt, lauscht gern dem Spiel des Kirchenorganisten in der mächtigen Marienkirche aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Er geht auf das Katharineum, ein Gymnasium in der Königstraße, die parallel zur Breiten Straße verläuft, und das noch heute in Funktion ist. Im Buch wird die Firma nach dem Tod von Thomas Buddenbrook aufgelöst. Seine Witwe Gerda verlässt schließlich Lübeck, als ihr Sohn Hanno ebenfalls stirbt.

Die genannten und noch viele andere Orte des Romangeschehens lassen sich in der Lübecker Altstadt erlaufen. Doch kann man bei einem solchen Rundgang nicht nur versuchen, sich die fiktive Geschichte der Buddenbrooks vorzustellen, sondern auch die reale Geschichte der Familie Mann – wenn auch manches im Krieg zerstört wurde. Denn in der genauen Lagebeschreibung des Romans spiegelte Thomas Mann die Orte seiner eigenen Familie, an deren Geschichte er sich bei der Abfassung seines Romans stark angelehnt hat. In der Mengstraße 4 stand einst wirklich das Wohnhaus der Familie des Autors. Die Fassade davon ist erhalten geblieben. Auch seine Vorfahren waren Kaufleute und betrieben in der Mengstraße ihr Geschäft. Thomas Mann selber ist allerdings in einem Haus in der Breiten Straße geboren, das sein Vater einige Jahre zuvor gekauft hatte. Das Geburtshaus steht heute nicht mehr, nur eine beschriftete Stele erinnert noch an den einstigen Standort. Wie im Roman, so kaufte der Vater, Oberhaupt der Firma und Senator der Stadt, später ein weiteres Grundstück in der Nähe dazu und ließ darauf 1881 ein neues, repräsentatives Haus für die Familie bauen – allerdings nicht in der Fischergrube wie im Buch, sondern in der parallelen Beckergrube. Auch dieses Haus der Manns steht nicht mehr, es fiel 1942 einem Bombenangriff zum Opfer. Im Stammhaus der Familie Mann in der Mengstraße wohnte zur Kinderzeit von Thomas Mann nur noch seine Großmutter. Nach dem plötzlichen Tod seines Vaters 1891 wurde die Firma liquidiert. Die Mutter zog mit den jüngeren Kindern nach München. Nur Thomas blieb noch zwei Jahre, um weiter das Katharineum zu besuchen.

In der Marienkirche gleich gegenüber dem Buddenbrookhaus wurde Thomas Mann getauft und konfirmiert. Wie sein Geschöpf Hanno stieg er als Junge gern zur Orgelempore hoch, um dem Organisten beim Spiel zuzuschauen. Die Musik hat im Leben von Thomas Mann stets eine herausragende Rolle gespielt. Seine Erzählweise ist später oft mit Mehrstimmigkeit und Kontrapunkt in der Musik verglichen worden. Die Marienkirche birgt noch ein weiteres Thema, das im Werk Thomas Manns eine zentrale Rolle einnimmt: den Tod. An den Wänden des Gotteshauses fallen die vielen barocken Fresken mit Todessymbolen ins Auge. Und in der Beichtkapelle hing – bis zur Bombardierung im Zweiten Weltkrieg, bei der viele Kunstwerke verbrannten – das 26 Meter lange Wandgemälde des „Lübecker Totentanzes“ von 1463 in alter Kopie. Es zeigte, wie Menschen unterschiedlichen Standes und Alters von Skeletten gnadenlos weggeführt werden. Im Hintergrund war die Stadt Lübeck zu sehen. Heute sind in der Kirche fotografische Vergrößerungen des verbrannten Gemäldes angebracht, und der Künstler Alfred Mahlau schuf 1955 Fenster mit Motiven des „Totentanzes“. Tod und Vergehen bleiben ein durchgängiges Thema seiner Romane. In seinem Kapitalroman „Der Zauberberg“, der in einem Lungensanatorium spielt, ist der Tod allgegenwärtig und in seiner bekanntesten Novelle, dem „Tod in Venedig“, wird das Ende der Geschichte schon im Titel vorweggenommen. Und im Roman über die Kaufmannsfamilie Buddenbrook wird ihr Verfall und nicht ihr Aufstieg geschildert. Ein weiteres Lebensthema Thomas Manns war die Geschichte, Kritik und Verteidigung der Welt, der er entstammte, das Bürgertum.

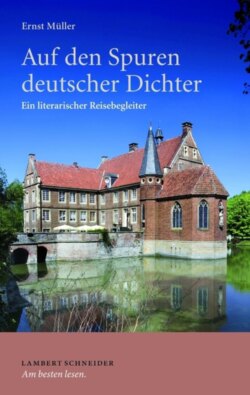

Im Haus in der Mengstraße mit der alten Fassade befindet sich heute das Literaturmuseum „Buddenbrookhaus“. Der Verzahnung von historischer Wirklichkeit und literarischer Fiktion folgend, bietet es im Erdgeschoss eine Ausstellung über die Entwicklung der Familie Mann und im Obergeschoss eine Schau zum Buddenbrook-Roman. Beim Letzteren verspricht das Thomas-und-Heinrich-Mann-Zentrum, das die Schau verantwortet, einem „begehbaren Roman.“ Und tatsächlich zieht das Arrangement zweier Zimmer nach Romanbeschreibungen den Besucher in das fiktive Geschehen hinein: Möbel und Gemälde sind mit weißen Laken bedeckt. Die Szene stellt jenen Moment dar, als das Haus an den stärksten geschäftlichen Konkurrenten verkauft worden ist und die Buddenbrooks ausziehen. Im Hintergrund erklingt Pferdegetrappel der Möbelpacker auf der Straße. Eine ähnlich starke Wirkung üben die Ausschnitte aus vier Buddenbrook-Verfilmungen aus, die auf verschiedenen Monitoren gezeigt werden. Die erste ist ein Stummfilm des Jahres 1923 und die – bisher – letzte die Heinrich-Breloer-Fassung von 2008. Von allen vier Filmen wird die gleiche Romanszene vorgeführt: die erste Vorstellung des betrügerischen späteren Schwiegersohns im Hause Buddenbrook. Eine gelungene Idee, die dem Besucher die unterschiedlichen Interpretationen dieser Szene vor Augen führt.

Auch die nüchterne Information kommt nicht zu kurz. Auf Wandtafeln sowie in Vitrinen und Schubfächern sind viele interessante Angaben rund um den Roman abrufbar. In einem Brief forderte der Verleger Samuel Fischer den zu diesem Zeitpunkt noch unbekannten Thomas Mann auf, sein Manuskript um die Hälfte zu kürzen, was dieser aber ablehnte. Die erste Buchausgabe von 1901 in zwei Bänden schien die Skepsis des Verlegers zu bestätigen. Sie lief nicht gut. Doch die Ausgabe von 1903 in einem Band geriet zum Bestseller, der Thomas Mann ebenso berühmt wie wohlhabend machte. 1929 erhielt der inzwischen arrivierte Autor für die Buddenbrooks den Literaturnobelpreis. Bis heute hat sich der Roman rund vier Millionen Mal verkauft. Der Besucher erfährt auch, welche realen Personen Thomas Mann als Vorbilder für die Romanfiguren herangezogen hat. Sein Onkel Friedel, der sich in der Figur des hypochondrischen Christian Buddenbrook wenig schmeichelhaft karikiert fand, bezichtigte den Neffen 1913 in einer Annonce des Lübecker Generalanzeigers der Nestbeschmutzung.

Will sich der Besucher dieser realen Familiengeschichte näher zuwenden, so wird er im Erdgeschoss über die traditionsreiche und weitverzweigte Mann-Familie ausgiebig informiert. Es wird der Weg vom Kaufmann Johann Siegmund Mann, der 1790 seine Speditionsfirma in Lübeck gründete, über die Kinderzeit Thomas’ und Heinrichs, seines älteren Bruders, in der Mengstraße bis zur Zeit, als sie Lübeck verlassen haben, nachgezeichnet. Die Ausstellung endet mit den Kindern und Enkeln des Starautors Thomas Mann, die ihrerseits zum Teil bedeutende Schriftsteller und Gelehrte wurden, wie etwa sein Sohn, der Historiker Golo Mann (1909–1994). Zwischen diesen Generationen liegen zwei bewegte Jahrhunderte. Bis zu den Eltern des späteren Nobelpreisträgers waren die Manns Geschäftsleute. Seit der Generation von Heinrich und Thomas Mann sind sie vielfach Künstler und Wissenschaftler. Möglich, dass Thomas Manns Mutter an dieser Veränderung nicht unbeteiligt war. Die Tochter eines deutschen Überseekaufmanns wurde in Brasilien geboren und brachte einen exotischen und leichtlebigen Einschlag in die strenge hanseatische Familie ein. Ihre Person diente auch als Vorlage für die Ehefrau von Thomas Buddenbrook. Im Roman beschäftigt sich dessen musische Frau Gerda lieber mit dem Geigenspiel und Opernbesuchen, als ihrem Mann eine Stütze im harten Geschäftsleben zu sein. Der gemeinsame Sohn Hanno schlägt zum Leidwesen des Firmenchefs nur allzu deutlich nach ihr. Im Roman wirken Künstlertum und wachsende Verfeinerung des Lebensstils als Wegbereiter des Verfalls einer ehemals tüchtigen und zupackenden Familie. Thomas Mann hat diese Entwicklung seiner fiktiven Buddenbrooks im eigenen Hause erlebt: Sein Vater hielt ihn und seinen älteren Bruder Heinrich, beide Schulversager und vor allem an Kunst interessiert, für unfähig, nach seinem Tod das Unternehmen weiterzuführen. Den schriftstellerischen Erfolg seiner beiden Söhne hat der Vater nicht mehr erlebt.

Heinrich Mann steht nicht weniger im Mittelpunkt der Ausstellung als sein Bruder Thomas. Man kann den weiteren Lebensweg der beiden Schriftsteller gut anhand ihrer Unterschiede und Gemeinsamkeiten verfolgen. Heinrich Mann ist vor allem für seinen Roman „Der Untertan“ bekannt, mit dem er die wilhelminische Gesellschaft karikierend entlarvte. Nach dem Ersten Weltkrieg geriet das kritische Buch zum sensationellen Bestseller. Auch seine böse Satire „Professor Unrat“ von 1905 ist im Gedächtnis geblieben, vor allem durch die Verfilmung von 1929 unter dem Titel „Der blaue Engel“ mit Marlene Dietrich. Heinrich war der erste der beiden Brüder, der als Schriftsteller an die Öffentlichkeit trat. Beherzt emanzipierte er sich von den beruflichen Vorstellungen seines Vaters und knüpfte Kontakte zu Verlagen. Erst im Windschatten seiner Entwicklung gewann der junge Thomas erste Publikationsmöglichkeiten.

Im Jahr 1903 kam es zu einem ersten Konflikt zwischen den Brüdern. Thomas, der großen Wert auf eine tiefgründige, mit Ironie und leichter Melancholie angereicherte Menschenzeichnung legte, machte Heinrich heftige Vorwürfe wegen dessen zugespitzter, zuweilen greller und kolportageartiger Darstellungen. Der kommerzielle Erfolg der „Buddenbrooks“ mag Thomas zu dem Ausfall beflügelt haben. Beide Autoren hatten unterschiedliche Arbeitsweisen, die Thomas wohl als eine Ursache für die geringere literarische Qualität der Werke seines Bruders ansah: Zwischen 1900 und 1910 schrieb er mit seiner langsamen und bedächtigen Schreibweise gerade einmal zwei Romane, „Buddenbrooks“ und „Königliche Hoheit“, während Heinrich Mann es auf sechs brachte. Und tatsächlich erscheint angesichts der verzaubernden, musikalisch anmutenden Sprachkunst Thomas Manns sein Bruder zwar als ein solider Romancier, aber Stilistik und Sprachkraft bleiben eher durchschnittlich. Nur wenige seiner zahlreichen Romane hatten Nachwirkung. Sein Roman „Die kleine Stadt“ (1909) etwa behält durch die ungewöhnliche Form bis heute einen eigenständigen Reiz. Denn statt eines Helden beansprucht das Kollektiv einer italienischen Ortschaft gemeinsam die Hauptrolle. Man kann in dieser ungewöhnlichen literarischen Anlage ein Plädoyer für die Demokratie erkennen. Eine ähnliche Stoßrichtung wurde schon in Heinrichs Erstling „Im Schlaraffenland“ (1900) deutlich. In diesem Roman karikierte er Gier und unmoralische Auswüchse der höheren Gesellschaft, die er aus seiner eigenen Geschichte gut kannte.

Die Themenwahl deutet schon auf die politischen Unterschiede zwischen den Brüdern hin, die mitten im Ersten Weltkrieg eskalierten: Thomas sprach sich für die Monarchie aus, Heinrich setzte sich für eine Demokratie ein. Thomas deutete den Weltkrieg als Selbstbehauptung deutscher Kultur, Heinrich sah im Krieg eine Barbarei und lehnte ihn ab. Thomas verortete die Stellung des Künstlers außerhalb des politischen Lebens, Heinrich vertrat die Position eines politisch engagierten Schriftstellers. Der Streit, den die Brüder öffentlich in ihren Schriften austrugen, führte zum Bruch. Obgleich sie beide mittlerweile in München lebten, verkehrten sie gut sechs Jahre nicht mehr miteinander. Versöhnung brachte erst eine lebensbedrohliche Krankheit Heinrichs im Jahr 1922 und ein Wandel in Thomas Manns politischer Haltung: Er sprach sich nun nachdrücklich für die Republik aus. Dennoch blieb er ein konservativ gesinnter, bürgerlicher Mensch, während sein Bruder mit sozialistischen Ideen sympathisierte. Unterschiede bestanden auch im Privatleben der beiden. Thomas heiratete eine hochgebildete Tochter aus reicher Familie und lebte mit ihr und den sechs Kindern stets im Wohlstand. Heinrich heiratete zweimal Frauen aus dem Künstler- und Bohèmemilieu und litt wegen des kommerziellen Misserfolgs vieler seiner Bücher oft unter Geldknappheit. Auch in dieser Unterschiedlichkeit galten die beiden Brüder in den 20er und Anfang der 30er-Jahre als Repräsentanten des geistigen Deutschlands. Nachdem Thomas Mann 1929 den Nobelpreis bekommen hatte, wurde Heinrich Mann 1931 Präsident der Sektion Literatur der Akademie der Künste.

Mit dem „Zauberberg“ (1924) hat Thomas Mann Maßstäbe für die sprachliche und philosophische Durchdringung eines Stoffs gesetzt. Die Handlung des Romans spiegelt den europäischen Geist vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs und behandelt wie nebenbei das grundlegende Phänomen der Zeit. Mit diesem Meilenstein der Romanliteratur festigte Thomas seinen Weltruhm. Heinrich Mann erhielt schließlich mit seinem zweibändigen Historienepos „Henri Quatre“ (1935–38) doch noch die Anerkennung seines Bruders, die dieser ihm so oft verweigert hatte. Vor der Kulisse des frühneuzeitlichen Frankreichs wirft das Werk die Frage nach guter Regierung auf und spielt auf die demagogischen und verbrecherischen Verhältnisse in Nazi-Deutschland an.

Auch wenn Thomas Mann sich erst 1936/37 eindeutig öffentlich äußerte, waren sich die Brüder in der Ablehnung Hitlers einig. Heinrich ging gleich nach der Machtergreifung der Nazis 1933 nach Frankreich, Thomas kehrte von einer Vortragsreise im Ausland nicht mehr zurück. Nach einer abenteuerlichen Flucht vor der heranrückenden Wehrmacht im Krieg traf Heinrich schließlich in den USA ein, wo Thomas mit seiner Familie bereits Aufnahme gefunden hatte. Doch während der berühmte Thomas Mann dort das Leben eines wohlhabenden Autors führte, sogar vom US-Präsidenten empfangen wurde, blieb sein Bruder, in Amerika unbekannt, fast ohne Einnahmen und so auf die Unterstützung seines Bruders angewiesen.

Beide kehrten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nicht nach Deutschland zurück. Heinrich Mann, der 1949 zum Präsidenten der Akademie der Künste in Ost-Berlin gewählt wurde, zögerte und verstarb 1950 noch in den USA. Thomas Mann zog 1952 aus Amerika in die Schweiz. Ein Jahr später besuchte er seine Heimatstadt zusammen mit seiner Frau Katja. In der Ausstellung des Museums sind Fotos zu sehen: Thomas und Katja Mann vor dem ausgebrannten „Buddenbrookhaus“. Das Paar besichtigte auch die Marienkirche, deren Glocken am Boden zerschellt waren. Sie sind übrigens bis heute in diesem Zustand belassen worden, als Mahnmal gegen den Krieg. 1955 erhielt Thomas Mann im Bürgerschaftssaal des Lübecker Rathauses die Ehrenbürgerwürde und reiste nochmals nach Lübeck. In seiner Dankesrede erinnerte er an seinen Vater, den Senator, der nicht mehr erleben konnte, wie der scheinbar missratene Sohn nun doch noch an dem früheren Arbeitsplatz des Vaters im historischen Audienzsaal hatte Platz nehmen dürfen.

In dem reich mit Gemälden und altem Mobiliar ausgestatteten Rathaus mittelalterlichen Ursprungs, das in öffentlichen Führungen besichtigt werden kann, hängt heute das Bild Thomas Manns gleich neben einem Foto von Willy Brandt. Der ehemalige Bundeskanzler wurde ebenfalls in Lübeck geboren und erhielt wie der Schriftsteller die Ehrenbürgerurkunde und später den Nobelpreis. Wer sich mit diesem Lübecker näher beschäftigen will, der findet an der Königstraße, nur wenige Gehminuten vom Buddenbrookhaus, das Willy-Brandt-Haus, in dem zahlreiche Erinnerungsstücke an den Politiker aufbewahrt werden. Bei kostenlosem Eintritt führt die lebendig gestaltete Ausstellung den Besucher durch den Lebensweg und das politische Wirken des prominenten Sozialdemokraten.

An den Garten des Willy-Brandt-Hauses grenzt das Museum des dritten Nobelpreisträgers: Günter Grass. Seiner Doppelbegabung als Schriftsteller und bildender Künstler ist das Günter-Grass-Haus an der Glockengießergasse gewidmet. Grass wurde 1959 durch seinen Roman „Die Blechtrommel“ auf einen Schlag weltberühmt. In der überwiegend nüchternen Sprache der Nachkriegsliteratur erregte seine überbordende Erzählweise großes literarisches Aufsehen. Seitdem schrieb Grass in jedem Jahrzehnt einen dickleibigen Roman. Breiter Raum ist im Museum auch dem grafischen Werk von Günter Grass gewidmet. Die gegenständlichen, meist in kräftigen Strichen gehaltenen Arbeiten verweben realistische und fantastische Elemente miteinander. Eine besonders beeindruckende Arbeit ist außerhalb des Museums, in einer Kapelle der Lübecker Marienkirche, zu sehen: Gegenüber einem lebensgroßen Kruzifix hängt eine großformatige, dreiteilige Zeichnung, die in Anspielung auf die Kreuzigungsszene das Waldsterben thematisiert.

Sicher nicht zufällig sind das Grasshaus und das Brandthaus über einen gemeinsamen Hof miteinander verbunden. Der Schriftsteller Günter Grass hatte in den 60er und 70er Jahren den Politiker Willy Brandt öffentlich unterstützt. Mit seiner grundlegenden Auffassung, dass ein Schriftsteller auch politisch Flagge zeigen sollte, steht Grass in der Tradition von Heinrich Mann. Mit beiden Manns verbindet die beiden jüngeren Nobelpreisträger Brandt und Grass die Ablehnung bzw. Aufarbeitung der Hitlerdiktatur. In diesem Sinne lässt sich zwischen den drei Museen ein geistiges Band denken.

Der historisch interessierte Besucher Lübecks sollte unbedingt auch das Museum Behnhaus aufsuchen, das nur wenige Meter neben dem Willy-Brandt-Haus an der Königstraße liegt. Denn dieses klassizistische Bürgerhaus demonstriert den Architektur gewordenen Stolz und Wohlstand des hanseatischen Großbürgertums. Der einstige Lebensstil Lübecker Kaufmannsfamilien wie den Manns lässt sich an den verzierten Aufgängen und den kunstvoll gestalteten Zimmern mit prachtvoll bemalten Tapeten und schweren Möbeln ablesen. Dies ist ein Eindruck, den das Buddenbrookhaus wegen der Kriegszerstörung nicht mehr zu vermitteln vermag. Überdies versammeln das Behnhaus und das mit ihm verbundene Nachbargebäude einige Gemälde großer Meister wie Caspar David Friedrich, Edvard Munch oder Ernst Ludwig Kirchner. Wenn sich der Besucher in Richtung Hafen wendet, verlässt er die einst reichen Viertel der Großkaufleute und betritt die engen Gassen der einstigen Handwerker. Über einem Haus in Hafennähe prangt in großen Lettern der Schriftzug „Blauer Engel“, in Anspielung auf das Lokal in Heinrich Manns Roman „Professor Unrat“. Hier erliegt der strenge Professor den Reizen einer betörenden Tingeltangelsängerin. Heinrich Mann hat in dem Roman Lübeck nicht erwähnt. Doch besteht wenig Zweifel daran, dass er bei dem steifen Gymnasiallehrer wohl die Pädagogen des ungeliebten Katharineums vor Augen hatte und die Spelunke, in der dieser zum Gespött der Stadt wird, im Lübecker Hafen ansiedelte. Zu Fuß erreicht man von dort übrigens auch das Holstentor, in dem das Hansemuseum untergebracht ist.

Nach so vielen Museen sollte man sich aber an den Rat der freundlichen Concierge des Hotels erinnern und noch zu der empfohlenen Schiffstour auf der Trave aufbrechen, wo einem der Ostseewind ins Gesicht weht.