Читать книгу Kaiser Karl - Eva Demmerle - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Einleitung

ОглавлениеIm Jahr 2016 jährt sich die Regierungsübernahme von Kaiser Karl zum 100. Mal. Dies ist ein Anlass, sich erneut mit seiner Persönlichkeit auseinanderzusetzen. Das Bild seines Vorgängers Kaiser Franz Joseph überstrahlt den jungen Nachfolger, der ausschließlich mit dem Niedergang zu kämpfen hatte und schließlich im Exil auf Madeira mit kaum 35 Jahren verstarb. Knappe acht Jahre währte das politische Leben des Kaisers. Nach der Ermordung von Erzherzog Franz Ferdinand rückte Karl als Thronfolger in die erste Reihe und wurde erstmals in der Öffentlichkeit wahrgenommen. Als er im Herbst 1916 den Thron übernahm, hatte er ausschließlich mit Kräften zu kämpfen, die gegen ihn arbeiteten, sowohl im Inneren der Donaumonarchie als auch in den Reihen des verbündeten Deutschland wie auch in der gegnerischen Entente.

Der Blick der Öffentlichkeit hat sich das letzte Mal anlässlich seiner Seligsprechung im Jahr 2004 auf ihn gerichtet. Die Kirche würdigte Karl als Christ, Familienvater und Staatsmann. War für die einen die Seligsprechung wie ein später Triumph nach all den Jahren der negativen Propaganda und des Vergessens, reagierten andere mit völligem Unverständnis. Und obwohl in religiösen Angelegenheiten rein weltliche Deutungen in den seltensten Fällen angebracht sind, stürzten sich etliche säkulare Medien, Journalisten, Politiker und auch Historiker mit Verachtung und Häme auf den Kaiser und auf die Seligsprechung. Er hatte kaum eine Chance auf eine gerechte Beurteilung.

Auch heute fällt in vielen Diskussionen auf, dass Kaiser Karl immer noch starke Emotionen entstehen lässt. Auf ihm liegen Mythen und Antimythen, teilweise belegt mit Ressentiments gegen die Monarchie im Allgemeinen und die Habsburger im Besonderen. Und damit wird man dieser Persönlichkeit nicht gerecht. Die Vorwürfe und Antimythen sind schon längst entkräftet.

Der Fehler, der bei vielen – nicht nur über Kaiser Karl – historischen Diskussionen gemacht wird, ist die Vergegenwärtigung von Geschichte. Dabei aber darf historisches Geschehen nicht aus unserer heutigen Sicht mit unseren gegenwärtigen ethischen, moralischen und politischen Vorstellungen betrachtet werden. Die gesellschaftlichen, politischen und ethischen Gegebenheiten der Zeit, die untersucht wird, müssen verstanden und berücksichtigt werden. Was für seriöse Historiker eine Selbstverständlichkeit ist, droht in der allgemeinen Diskussion unterzugehen. Aber es gilt nicht nur für Historiker, sondern für alle, die sich mit geschichtlichen Ereignissen beschäftigen. Wir alle unterliegen der Gefahr der Vergegenwärtigung. Und dabei sollten wir uns hüten, historische Ereignisse unter den Bedingungen der Gegenwart zu betrachten. Erst dann erschließt sich uns die Bedeutung des Geschehenen. Und erst danach können wir die Geschichte kommentieren und für unsere Zeit interpretieren und einordnen.

Kaiser Karl hat sich mit seiner Politik gegen den Zeitgeist gestellt, und er tat das bewusst.

Es war durchaus keine Selbstverständlichkeit, während des Ersten Weltkrieges den Krieg zu verurteilen und den Frieden zu suchen. Alle waren kriegsbegeistert, auch Christen waren davon nicht ausgenommen. Der verblendete Glaube an einen Siegfrieden hatte die Eliten voll erfasst, und nur wenige hatten die politische Fantasie, sich auszumalen, was nach einem verlorenen Krieg geschehen würde. Karl ergriff jede Möglichkeit, die sich ihm bot, um mit der Entente ins Gespräch zu kommen. Und wenn Kritiker behaupten, seine Friedensversuche seien ungeschickt gewesen, so bleiben sie doch den Beweis schuldig, wie er es besser hätte machen können. Keine einzige andere Friedensinitiative ist so weit gekommen wie die von Kaiser Karl.

Die Waffenbrüderschaft mit den Deutschen hatte eine gesellschaftlich breite Akzeptanz, doch in Wirklichkeit war sie verheerend für Österreich und den mitteleuropäischen Raum. Im deutschen Oberkommando träumte man von Österreich als eine Satrapie, eine Art zweites Bayern der Hegemonialmacht Deutschland. Auch nach dem Krieg war dieser Traum nicht ausgeträumt, und als Adolf Hitler ihn verwirklichte, stürzte Europa in eine Katastrophe. Karl hat dies vorhergesehen und versucht, sich aus der vertikalen Allianz mit Deutschland zu befreien und ein horizontales Bündnis mit Frankreich (und England) vorzubereiten. Spielt man die Konsequenz dieses Planes durch, so straft das alle Lügen, die von seiner angeblichen politischen Talentlosigkeit sprechen. Nur wenige, David Lloyd George, Aristide Briand und auch Papst Benedikt XV., haben damals erkannt, welche Möglichkeiten sich in Europa mit einem unabhängigen Österreich ergeben hätten.

Und schließlich Karls Modell für Mitteleuropa – eine weitgehende Föderalisierung mit Selbstbestimmung und Gleichberechtigung der Völker mit gemeinsamer Wirtschafts- und Außenpolitik. Er warnte vor einem aufgesplitterten Donauraum mit zahlreichen Kleinstaaten, die als Hort von Instabilität ein politisches Vakuum bilden würden. Auch dafür fehlte seiner Zeit das Verständnis. Es brauchte erst einen zweiten Krieg, weitere Zigmillionen Tote und Vertriebene, bis Europa einen Weg jenseits der Nationalstaaterei gefunden hatte. Und erst 1989 konnte sich Mittel- und Osteuropa aus der Unfreiheit lösen, die auch mit ein Ergebnis der geopolitischen Situation war, die der Erste Weltkrieg und die Friedensverträge der Pariser Vororte hinterlassen haben. Insofern hat die Auseinandersetzung mit Kaiser Karl auch eine politische Dimension, die bis in die Gegenwart reicht.

Die Voraussicht des Kaisers auf die politische Entwicklung der nächsten 20 Jahre war klug und weise, was niemand berücksichtigte. Seine Politik musste er größtenteils als Einzelkämpfer verfolgen. Er prallte an der Verständnislosigkeit und am Kleinmut seiner Umgebung ab. Es war ausgerechnet sein Außenminister Czernin, der anfangs den Friedenswillen zu teilen schien, der mit seiner ungeschickten Politik eine der größten außenpolitischen Katastrophen der Donaumonarchie verursachte.

Am Ende wurde Karl, der Einzige, der versucht hatte, den Krieg zu beenden, von den Alliierten am schäbigsten behandelt. Verschmäht und verleumdet wurden er und seine Familie auf die Insel Madeira verbannt, wo er schließlich völlig entkräftet starb.

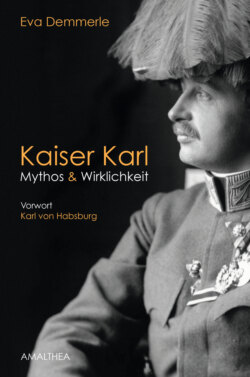

Im Rückblick auf Kaiser Karl und die kurze Zeit seines politischen Wirkens sollten wir nun, 100 Jahre später, zu einer Betrachtung jenseits billiger Klischees kommen. Dieses Buch soll nicht die Aufgabe einer detaillierten Biografie erfüllen. Bereits im Jahr 2004 konnte ich bei Amalthea ein ausführlicheres Werk »Kaiser Karl I. Selig, die Frieden stiften …« veröffentlichen. Auch haben andere Autoren sich dieser Aufgabe gewidmet, herauszustellen wäre hier besonders Prof. Elisabeth Kovács mit ihrem zweibändigen Werk »Die österreichische Frage«, mit einem umfangreichen und detaillierten Dokumentationsteil.

Mit diesem Buch möchte ich einige Schwerpunkte setzen, aber auch den vielen Vorwürfen gegen Kaiser Karl entgegentreten. Teilweise wirkt die Propaganda aus dem Ersten Weltkrieg bis heute. Besonderes Augenmerk richte ich auf die Friedensversuche Karls, auch zusammen mit Papst Benedikt XV., dessen Rolle im Ersten Weltkrieg lange nicht gewürdigt wurde. Nicht zuletzt habe ich nach dem Motto »Das Wasser ist an der Quelle am klarsten« im letzten Teil einige Ausschnitte aus Kaiser Karls persönlichen Aufzeichnungen dokumentiert. Zu vielem könnte mehr gesagt werden, vor allem auch zu Ungarn, allerdings ist dies auch immer eine Frage des verfügbaren Rahmens.

Angemerkt sei, dass die korrekte Bezeichnung der Doppelmonarchie »Österreich-Ungarn« lautet. Es ist der einfacheren Lesbarkeit geschuldet, und nicht der Geringschätzung gegenüber den Ungarn, wenn ich mehrheitlich den Begriff »Österreich« beziehungsweise »österreichisch« verwende, wobei selbstverständlich immer Österreich-Ungarn gemeint ist.

Eva Demmerle

Feldafing, im August 2016