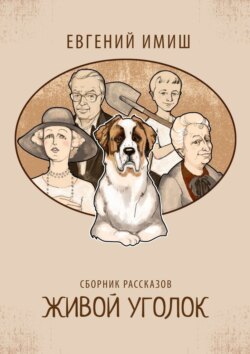

Читать книгу Живой уголок. Сборник рассказов - Евгений Имиш - Страница 3

Живой уголок

сборник рассказов

Житие отца Гермогена

ОглавлениеКоротко расскажу об обстоятельствах моего появления в больнице. Был период, когда я впадал в долгие запои. Протекали они в скандальной атмосфере, с битьём посуды, выбрасыванием из окна бытовой техники, прочими безобразиями и заканчивались в разных угодьях и частных клиниках, под неадекватно дорогими капельницами. Это до поры до времени. Однажды я допился до суицидальной попытки и очутился в совершено обыкновенной больнице, в отделении психосоматики и мои женщины, мои неизменные няньки, мама и жена, ничего не предпринимали, чтобы меня оттуда достать. Со мной конечно, пробовали разговаривать, я имею ввиду врачей, приходил психиатр, надо было решать, что же со мной делать, но я не шёл на контакт. Все их прозрения на мой счёт я проигнорировал. Они отстали, перевели мою весьма разумную с виду персону в разряд заурядных психов и, подлечив мои раны, преспокойненько отправили в психушку, как это и принято делать в случае суицида. Таким образом, одним весенним утром я и проснулся в этой самой психиатрической больнице. Вернее, был разбужен церковными песнопениями, так как на соседней койке кто-то молился…

– От сна восстав благодарю ти, преславная вольнонравица, яко многия ради твоих вольностей и долготерпения не прогневалась на мя, лениваго, рыхлаго, ниже погубила мя с нищенством моим, но мужелюбствовала еси обычно и в нечаянии лежащего воздвигла мя утреневати и славословити вольницу твою….

Перевозили меня ближе к вечеру, на машине Скорой помощи. Я был расстроен, подавлен, а главное напичкан таким количеством успокаивающих, что так толком и не осмотревшись, провалился в глубокий наркотический сон. И вот выходило, что заснув накануне ещё до темна, я проспал до утреней литургии.

– Восставши от сна припадаю к беспрекладному благолепию твоему. Ум мой просвети, устне мои отверзи, уд мой вздыбь крепостию сугубой к лепоте твоей владычица…

Напротив меня сидел толстый дядька в безразмерной женской ночнушке в зелёный цветочек. На его гигантском брюхе лежала окладистая борода и из бороды исходила молитва. Дядька едва шевелил губами, однако вся наша палата, с ещё тремя пустующими кроватями, наполнялась вибрациями его поставленного баса.

Во-первых, конечно, язык. Церковный, со всеми этими старославянскими предлогами и окончаниями, из-за которых я почти всегда не понимал смысл происходящего в церкви. И во-вторых – картинная торжественность, чопорность его тучного образа. Всё это сразу позволило понять, что передо мной священник, несмотря на полное отсутствие какой бы то не было атрибутики. Что касается последней, то тут как раз, выражаясь на вольный одесский манер: даже и наоборот. На спинке кровати молящегося на проволочках и шнурочках и в окладе лоскутков и тряпочек висел плакат Моники Белуччи, а тумбочка вся была оклеена изображениями других, не менее прекрасных актрис и манекенщиц. К тому же спустя какое-то время, когда в моей голове молитвенные интонации перешли на второй план и я, продираясь сквозь непривычные обороты, стал различать слова, до меня дошёл и странный смысл этих молитв.

– Внезапно она придёт и коегождо хвори и доходы обнажатся, но со страхом зовём в полунощи: Лепота, Лепота, Лепота еси, владычица, человекородица помилуй нас.

Батюшка закончил молиться и бросил на меня угрюмый взгляд. Я по-соседски кивнул:

– Здрасте.

Дядька ещё раз на меня зыркнул, теперь уже злобно и насторожено, затем встал с кровати, расправил бороду и важно заходил из угла в угол. Так и ходил, шлёпая босиком по деревянному полу и выпячивая пузо так, что ночнушка, над его ногами, образовывала абажур.

Вскоре пришла медсестра, и я стал свидетелем ещё одной замечательной сцены. Священник, подобрав полы ночнушки, сделал что-то вроде реверанса, то есть подобострастно присел и стал пятиться. Его маленькие глазки испугано и почтительно округлились, а пухлые ладошки простёрлись к белому халату и замерли над ним, как будто ощупывая ауру улыбающейся девушки. В такой позе батюшка басисто запричитал:

– Кто сия, во врата Сестринской толкущая, ея же ризы белы, лице же сияет паче солнца; откуду приходит и яковых требует; сия есть Алёна Благоутробная, страсти сосуд избранный, к нам яко странница пришельствовавшая. Со тщанием убо сей двери отверзите и сретайте ю с веселием…

Медсестра, миловидная девушка лет двадцати пяти, с интересом поглядывала на меня, и словно представляя своего питомца, обращалась к дядьке по имени: – Тише, тише, батюшка Гермоген. А вы новенький? – она протянула мне таблетку – Это наш батюшка, он нас очень любит, в смысле женщин. Да, отец святой? Любите нас? – Девушка, несмотря на то, что выглядела совсем юной, говорила с грубой снисходительностью. Она даже упёрлась одной рукой в бок и разве что не погладила по голове своего подопечного. В это же время отец Гермоген, преданно заглядывая в её накрашенное лицо, осмелился прикоснуться к халату.

– О мужелюбица, рамена кованы, длани яко пух лебяжий, яви, снемь ризы белые, Душегубица, припадающи к наготе твоей рабам, жизнедарица…

– Так, Сидоров! – вдруг гаркнула Алёна. – Опять!? А ну, поп, давай задирай свою рясу! Снова будешь руки распускать, смотри, позову Виктора Николаича. – Алёна полезла в свою тележку, загремела лотками, набрала шприц и подступилась к батюшке. На бугристом лбу отца Гермогена вспучилась скорбная морщина, пунцовые мешки под глазами затряслись, и он испугано втянул голову в плечи.

– Не серчай, многоблагоутробная.

Задирая подол, неуклюже и трогательно, словно здоровенная бородатая баба, батюшка взгромоздился на кровать и встал на четвереньки.

– Не имамы иныя помощи, не имамы иные надежды, разве тебе владычице. Ты нам помози, на тебя надеемся и тобою хвалимся. Твои бо есмы раби, да не постыдимся.

Алена, глядя на румяные ягодицы отца Гермогена и на его странную манеру подставляться под укол, насмешливо хмыкнула: – Не имамы, не имамы. Ох, горе с вами, Отец святой. Нашли бы себе попадью какую, и имамы бы её на здоровье…

Я смотрел на всё это как завороженный. Когда Алёна закончила с процедурами, я догнал её в коридоре и, позабыв о своих вселенских обидах, попытался наладить общение, а заодно и расспросить о батюшке. Получилось не очень.

– Как я понимаю, вас Алёна зовут. Скажите, он что, настоящий священник? Такой удивительный! И молитвы его. Они какие-то странные. Это он кому поклоняется?

В коридоре паслись такие пациенты, что я сразу понял насколько наивен мой интерес к соседу. Алёна едва на меня взглянула. Выйдя за пределы палаты, она превратилась в маленького беспощадного охранника, ежесекундно вынужденного отражать безумные взгляды и выходки этого сброда. И я в её глазах был не исключение. – Настоящий, —отрезала она. Помолчала и ещё раз отчеканила уже с брезгливой суровостью:

– Женщин очень любит.

– А! А я подумал священник, ну знаете, в смысле Наполеон – пошутил я и был удостоен подозрительным взглядом. Взглядом, имеющим ввиду, что вопрос о моём бредовом отождествлении в голове этой девушки, остаётся открытым. – Нет, ну я, как бы… – я неловко рассмеялся, не оставляя надежд пробиться сквозь эту кучку напудренных доспехов. – Я не псих. Я тут по недоразумению. Я скорее алкоголик, – развел я руками и вновь не получил ответа. Медсестра задрала голову, и, бряцая лотками в тележке, ускорила шаг. Так, ни с чем, я вернулся в палату.

Вечером, когда во всём отделении погас свет, под потолком забрезжил ночник и из-за того, что в палате отсутствовала дверь, можно было любоваться отблесками лампы на сестринском посту, я лежал под одеялом и устало наблюдал, как отец Гермоген ложится спать. Целый день батюшка проводил в служении неизвестно чему. Я понял так, что тут дело обстояло в обожествлении женщины, абстрактного её образа, собирательного, я не разобрался, но от целого дня молитвенных бормотаний и елейного вожделения, совсем очумел.

Теперь он голый стоял на коленях перед Моникой Белуччи.

– И даждь нам владычица на сон грядущим всякаго нощнаго сладострастия. Распали стремление страстей и направь разжженыя стрелы, яже на ны сладко движимыя…

Широко раскрыв глаза, я смотрел на сумеречный образ батюшки. Его приглушённый бас волшебно окутывал палату и иногда перемежался громким скрипом кровати, когда священник, отдавая поклоны, падал на четвереньки.

– Соблюди нощнаго плоти восстания. И даруй нам владычица, быстрый ум, пылкий помысел, сердце бражное, сон полон всякаго хотения и мечтания. Восстави же нас во время молитвы, утверждены в желаниях твоих и память перемен твоих в себе тверду имуща.

Испросив у Владычицы такой беспокойный сон, отец Гермоген долго смотрел на фотографию. Его бородатый профиль на вытянутой шее, замер перед Моникой, и весь батюшка стал похож на медведя, пытающегося просунуть свою морду в узкий просвет кормушки. Наконец он благоговейно потрогал изображение, укрылся с головой и, превратившись в волнующуюся матерчатую кучу, принялся кряхтеть и стонать.

Полночи длилось его утробное урчание.

Сон отца Гермогена был полон страстей и «всякаго нощнаго сладострастия».

Надо сказать, тогда я находился под странным впечатлением. Специфический бред священника, свихнувшегося на сексуальной почве, живая гипербола на известную тему и в образе пациента дурдома, (дома богатого на такие гиперболы) – эти рассудочные ипостаси соседствовали во мне с непосредственным восприятием человека. Тут конечно ещё и молитвы-перевёртыши, архаичные словеса, всё это на меня возымело должное действие, и я не только стал понимать смысл молитв, я постепенно начал понимать самого священника. Находил соответствие его тирадам и можно сказать сочувствовал ему.

Вот, например, на следующий день, заступила новая медсестра и, явившись к нам с лекарствами, поразила меня своей внешностью. Это была пышущая здоровьем красотка, на которой куцый халатик тщетно пытался заглушить сигналы, идущие от её прелестей. От неё, как говорят, «пёрло сексом», и отец Гермоген не преминул найти надлежащую форму общему настроению:

– Хотяще творити, не содеваем, хотения ведущие небрежем, помози нам немощным, оборотись, окорми чада малые… – пропел батюшка вполголоса, напряжённо глядя, как девушка давала мне таблетку. Она повернулась к нему, и тогда он всплеснул руками и завыл: – Печали отлежше, восклонимся и воззрим, братие, и узрим в покровах светоносных Оксану, Круглобедрицу, хозяйку нашу Красно Лонышко. Уврачуй наши раны, домогательства наши дерзновеныя услыши, умири нашу плоть и на помощь нам поспешай, владычица сластолюбивая.

Оксана выглядела старше предыдущей Алёны, однако смутилась и неуверенным голосом заговорила: – Приготовьте пожалуйста ягодицу, я укол вам сделаю. – Батюшка с готовностью подставил свой зад и, искоса глядя на руки медсестры, и, как мне показалось, кокетливо ёрзая и переминаясь на коленях, выдал ещё одно воззвание:

– Алчем и жаждем и наготуем телом, пищу сладкую твою милость даждь убо нам Лилейная, прохлади чресла наша росою ласк твоих ради нас убогих, яко отдалече тя, себя балуем.

Оксана зарделась, обиженно выпятила алые губки и испуганным движением накрыла место укола ваткой: – Подержите немного. – Пока священник оправлялся, она, не давая ему опомниться, собрала свою тележку и выбежала из палаты.

Мы жадными взглядами проводили амплитудно подпрыгивающую под халатом попку и я, на мгновение забывшись и перепутав скинию отца Гермогена с забегаловкой, развязно заметил: – Ничего себе дивчина! Это вы, верно, заметили, батюшка: и Лилейная и Красно Лонышко. – но дурашливость с меня тут же сошла. Священник не удостоил меня ответа и вновь окатил диким, настороженным взглядом.

К счастью ли, не знаю, но мне довелось недолго пребывать в его обществе. Дня через два мне уже было известно, что моя жена, пытаясь избавиться от неприятных последствий моего попадания в психушку, общается с главным врачом. Последний послушно принимает подношения, и готов меня выписать без всяких постановок на учёт, диспансеров и тому подобного. Я учинил отчаянную трагедию, она рассасывалась тривиальнейшим образом, и мне было стыдно.

Жена приходила под окна туалета, где мы, душевнобольные, курили. За окном солнышко, слякоть, ветер, голос жены едва долетает до нас, но она как антилопа втыкает в грязь каблуки, трясёт рыжими волосами и кричит: – Сигааа- еееты- еееда-лааа —нааа слеее-дуу-юющей не-еедее-ле – выыы-пиии-шууут! – Её хрупкая фигурка забавно подпрыгивает на месте, и у меня на глаза наворачиваются слёзы. Я чувствую себя полным кретином, она кажется мне наивной дурочкой, а мы вдвоём парочкой, сбежавшей из сиротского приюта.

Это было на третий день. В сентиментальном порыве я театрально выкурил ещё одну сигарету и, вернувшись в палату, застал батюшку голым. Он сидел на кровати, двумя руками приподнимал себе живот, заглядывал в пах и читал туда молитву: – Поводырь, единоутробный каждому и вселенский учитель единовременно еси, яко всяк возраст и всяко звание от тебя поучается… Се бо отроком нетерпения образ явился еси…

К тому времени я вёл себя как сказочник в детских фильмах, который невидимо сопутствует своим персонажам и даёт пояснения зрителю. Я привык, что на меня не обращают внимания, не отвечают на мои реплики и поэтому бесцеремонно расположился напротив и в упор уставился на священника.

– …юным дерзновения светило, мужем трудолюбия наставник, старым лукавия учитель, мудрости ищущим ума просветитель, витиям слова живаго источник неисчерпаемый…

К моему удивлению тот, кому был посвящён этот панегирик, откликнулся сонным подергиванием и стал медленно приподниматься. Это было похоже на трюк заклинателя змей. Отец Гермоген, закрепляя результат, победоносно повысил голос:

– Над всеми же сими стяжал еси уважение. Приими убо, ублажаемый угодниче владычев, и в час сей незанятости служению Белопупице, вдохни твоим многосилием велия в мя веру… – на этих словах батюшка грузно встал и с торжествующей эрекцией направился к выходу. Я, открыв рот, смотрел на пузатого волшебника. По-прежнему поддерживая живот и видимо, чтобы не потерять намоленные формы, двигаясь медленно и осторожно, он подошёл к дверному косяку и затаился.

– Аминь, – собираясь с духом, пробормотал батюшка и опасливо выставил себя на полкорпуса в коридор.

Через мгновение из глубины отделения послышался крик санитара Вити, которого медсёстры, почему то уважительно называли Виктором Николаевичем. – Э! Э! Сидоров! Как тебя? Гематоген. Чёрт бы тебя побрал! Опять за своё!? А ну сгинь. Живо одевайся, поп проклятый. Я тебя щас быстро привяжу, отродье пузатое.

Батюшка вздрогнул, сжался весь от испуга, и, с красным лицом, послушно побежал к кровати. Все его многочисленные складки мелко сотрясались, сиськи потешно подпрыгивали на брюхе, а «угодниче» упал как подкошенный и жалкой тряпочкой хлестал батюшку по ляшкам.

– Облачили в срачицу демоны, яко связеня окоянного, – плачущим голосом говорил священник, напяливая на себя ночнушку. – Несть окрест дщери яже пещися буде. Отриновен юрод.

Он забрался с головой под одеяло и ещё долго оттуда всхлипывал и стенал.

– Отриновен юрод! Доколи взывати ми, Владычица!? Али навыкнуть на одре студнем… Несть окрест дщери… Обыдоша демоны…

Передо мной разворачивалась печальная картина жития отца Гермогена.

До вечерней молитвы перед образом Моники Белуччи, батюшка провалялся под одеялом, прячась от санитара Вити. При свете ночника любовался девушками с тумбочки, а затем особенно проникновенно лобызал глянцевую мордашку Моники. Ночь провёл в беспокойстве, а утром снова отличился.

Обход делала ещё одна медсестра: Ира. Эта была женщина уже в возрасте, с жёлтой шевелюрой, синюшными щиколотками, рябым декольте и огромной бородавкой, прыгающей по лицу в зависимости от ракурса. От Иры пахло геранью, веяло непобедимым самомнением, и в подобранных батюшкой эпитетах не было ничего удивительного. Однако, услышав его молитву, я испугался

– Предстательствуй за нас, Мымра Неискусобрачная, пред велелепием своим тайным, просяще нам прощение промедлений наших.

Отец Гермоген выглядел уставшим и лишь слегка привстал, обращаясь к медсестре. Ира, копаясь в тележке, остановилась и её крупная, раскрашенная физиономия исказилась от злости. – Нехристь проклятый! Ты, Сидоров, совсем заигрался! Больного из себя корчишь? Извращенец. Ишь, он тут! Боров жирный! – Ира явно не находила слов выразить своё раздражение, а батюшка, с неизвестно откуда взявшейся дерзостью, поднял голову и продолжал прямо ей в лицо:

– Предстательствуй за нас пред красой не явленной, просяще нам присноздравия мужескаго во время Страшного Суда на ложе твоём…

Ира задохнулась от возмущения, оттолкнула тележку и выкрикивая угрозы, пошла прочь из палаты. – Сейчас. Тебе покажут… Скотина…

– И в час грозного посещения не устраши нас и яви лик благолепия твоего и державное вспоможение пред ложоснами твоими…

– Виктор Николаич! – послышалось в коридоре. – Ну что это такое!? Ну, сделайте с ним что-нибудь! Ну да, опять это Сидоров. Поп липовый. Все нервы мне истрепал. Эдуард Валентинович уже пришёл?

В палату вошли Ира и санитар Витя. Витя, маленький заскорузлый мужичек, с коричневым лицом и большими мозолистыми ладонями. Он стремительно подошёл к понуро сидящему отцу Гермогену и схватил его за бороду. – Ну ты что, тварь? Сколько тебе можно повторять? Ещё раз, что-нибудь вякнешь, я с тебя шкуру спущу. Понял? —голова батюшки висела на бороде, а тело, гигантской каплей в зелёный цветочек, медленно стекало с кровати. Священник молчал, веки его как-то сразу опухли и слёзы размыли глаза в бессмысленные лужицы. – Вы уже сделали укол? – спросил Витя медсестру, и, получив отрицательный ответ, дернул бороду в сторону койки. – Давай заголяйся. И смотри. Ещё слово…

Отец Гермоген покорно снёс небрежную инъекцию и полез под одеяло.

К обеду отца Гермогена извлекли из под одеяла и повели к нашему глав врачу Эдуарду Валентиновичу. Батюшка почти никогда не выходил из палаты, а тут прошёл под «конвоем» через всё отделение, босиком, с заплаканным лицом, и, с сановной важностью, держа руки на пузе. Я в это время пасся в коридоре с другими больными, и после того, как мученический образ священника повторил своё шествие в обратном направлении, меня неожиданно вызвали туда же, к Эдуарду Валентиновичу, который сообщил мне о завтрашней выписке. Незапланированный визит в дурдом был сокращён до минимума, экскурс, по скорбным местам носил туристический характер, а все безобразия и чудачества, мне, как знатному путешественнику сошли с рук. Исполненный стыдливой радости, я решил до вечера не заходить в палату.

В последний раз я видел священника за утреней молитвой. В этот день мы ожидали Оксану, ту самую красотку, «Красно Лонышко». А пришла снова Ира. И напуганный батюшка молча, стерпел грубые манипуляции Мымры Неискусобрачной. Когда Ира ушла, батюшка стал громко скучать по Оксане.

– Егда утрию процедуры твоя благолепно творящи, на простыни колена твоя преклоняла и бёдра твоя паче снега убеляшиеся еси, лилейная: длани же от теплоты сердечные зад мой согревахо, немощь спящая бдением твоим спасашеся.

Он сидел, обхватив плечи руками, раскачивался и в соответствии молитве, всячески показывал как ему зябко и нехорошо.

– Ныне убо тебе от дел сих отошедшей, бедствую люте: утро несветла наста, огусте тьма, сон лености и нерадения зеницы смежи: потщися убо на процедуру и на помощь поспешай, спасительница дерзновением велия…

Меня уже несколько раз вызывали и я, окинув прощальным взглядом тучного мученика в зелёный цветочек и расчувствовавшись до драматического тремора в голосе, сказал:

– Прощайте отец Гермоген. Держитесь!