Читать книгу Dásele licencia y privilegio - Fernando Bouza - Страница 7

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеI

EL EXPEDIENTE DE APROBACIÓN DEL QUIJOTE EN LAS ESCRIBANÍAS DE CÁMARA DEL CONSEJO DE CASTILLA

Pocos libros le deben tanto a un solo documento como lo hace éste. Su escritura se justifica, acaso únicamente, por el afortunado hallazgo del expediente abierto por el Consejo Real de Castilla para la tramitación de la licencia y el privilegio de impresión pedidos para «un libro llamado El yngenioso hidalgo de la mancha compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra»[1].

El expediente del Quijote, que, repárese, todavía no se llamaba así, se encuentra hoy en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, formando parte de las series de escribanías de cámara del Consejo Real, como tantos otros «pleitos y expedientes fenecidos» que habían sido tramitados por sus distintos escribanos[2]. Su contenido es tan sencillo en su formalizada materialidad documental como relevante, sin duda, para la historiografía y la crítica. Su texto es éste:

[r.] [cruz] Muy poderoso señor. Miguel de çervantes digo que yo e conpuesto vn libro intitulado el ingenioso hildalgo de la mancha del qual hago presentaçión. A V. Alteza pido y suplico sea servido de darme liçençia y previlejio para inprimirle por veinte años atento al mucho estudio y trabajo quen conponer el dicho libro e gastado y ser de letura apaçible, curiosa y de gran ingenio quen ello reçeviré gran bien y merçed y para ello &c. Miguel de Cerbantes [rubricado].

[v.] Secretario Gallo. / En Valladolid a xx de julio de 1604. / Véase. / Señor Ramírez de Arellano. / Véale Antonio de herrera cronista de su Magestad. / Dásele licencia y priuilegio por diez años. / Pide liçençia para inprimir un libro y previlejio.

/ /

[cruz] Por mandado de V. Altª he visto un libro llamado El yngenioso hidalgo de la mancha compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra y me pareçe, siendo dello V. Altª seruido, que se le podrá dar licencia para imprimille porque será de gusto y entretenimiento al pueblo a lo qual en regla de buen gobierno se deue de tener atención, aliende de que no hallo en él cosa contra policía y buenas costumbres y lo firmé de mi nombre. En Valladolid, a xi de setiembre 1604. Antonio de Herrera [rubricado].

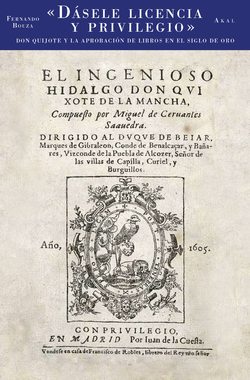

Además de ofrecer el memorial original por el que se solicitaba licencia y privilegio de impresión para la novela, firmado por su autor [véase imagen 1], el expediente conserva la censura que de ella había realizado Antonio de Herrera Tordesillas por encargo del Consejo [véase imagen 2]. El cronista real la firmó en Valladolid a 11 de septiembre de 1604, pero, como se sabe, no apareció en la princeps cervantina ni en sus posteriores ediciones.

Junto a esto, el expediente revela distintas circunstancias de la tramitación de «El yngenioso hidalgo de la mancha», entre las que cabe destacar la crucial actuación que en ella tuvo el licenciado Gil Ramírez de Arellano[3], a quien le había correspondido la encomienda de la aprobación o no de la obra.

Este libro está dedicado a la presentación de esta singular documentación, tanto mediante el análisis del expediente en sí mismo como en la comparación con los otros muchos que en materia de impresión de libros se tramitaban en esas mismas escribanías. Sólo realizando ese doble análisis parece posible comprender su específica materialidad documental y, como veremos, responder a nuevas y viejas preguntas sobre la llegada a las prensas de la novela cervantina[4].

En especial, por no entrar ahora en la inusual circunstancia de la no inclusión en la edición impresa de la censura de Herrera, merece la pena destacar el énfasis puesto en realzar la figura de los encomenderos de la aprobación. Estos consejeros fueron agentes, a todas luces fundamentales, en el proceso de censura civil de libros durante el Siglo de Oro y su papel había pasado prácticamente inadvertido en los estudios sobre dicho proceso, quizá porque su existencia no se recogía en su amplia y compleja normativa[5].

De hecho, tomando como punto de partida el expediente cervantino y los otros muchos con los que se confronta, en Dásele licencia y privilegio viene a proponerse una reconstrucción del proceso de petición y concesión de los permisos que esa normativa había terminado por hacer preceptivos para la impresión de un libro en tiempos del Quijote. Dicha reconstrucción se fundamenta, por tanto, sobre las prácticas concretas del Consejo en materias de licencia, privilegio, corrección de originales o tasa, tal como éstas se testimonian en los expedientes de escribanías de cámara que hoy se encuentran en el Archivo Histórico Nacional[6].

Ni que decir tiene que estas series que ahora se empiezan a analizar complementan otras fuentes y registros documentales ya conocidos y que, con todo rigor y criterio, son empleados habitualmente en la historia del libro y de la lectura: de la normativa que regulaba el proceso a los propios impresos o manuscritos para la imprenta conservados, pasando por los libros de cédulas en los que asentaban las licencias, las copias sueltas de éstas o la suma de testimonios sobre la impresión que cabe encontrar en la literatura de la época y que han sido recogidos por la crítica especializada[7].

Aquel 11 de septiembre de 1604, Antonio de Herrera abonó la concesión de la licencia y el privilegio solicitados de una forma sumamente somera[8]. Apenas le dedicó unas pocas líneas escritas al dorso de la petición que había dado inicio al proceso de su aprobación, de igual manera, por cierto, que el historiógrafo real hará años más tarde en el caso de una obra de género bien distinto, la Historia de la religión de San Juan del licenciado Diego de Yepes[9].

La argumentación de Herrera a favor de la concesión de lo solicitado se sostenía en dos razones. Una era que no hallaba en «El yngenioso hidalgo de la mancha» nada «contra policía y buenas costumbres». El otro argumento esgrimido era que su lectura «será de gusto y entretenimiento al pueblo a lo qual en regla de buen gobierno se deue de tener atención».

El calado de este juicio es, sin duda, mucho mayor que la algo anodina apreciación de que no había en la novela cosa contra policía y buenas costumbres. De un lado, revela una primerísima recepción de la obra como «de gusto y entretenimiento al pueblo» y, además, da a entender que cabía comprender que buscar precisamente eso, dar gusto y entretenimiento al pueblo, era uno de los objetivos del buen gobierno. Por ello, en suma, el Consejo de Castilla no debía impedir que «El yngenioso hidalgo de la mancha» pudiera llegar a las prensas y, de ellas, a manos de los lectores o, con Antonio de Herrera, al pueblo[10].

Además de interrogarse por el papel concreto y decisivo de Gil Ramírez de Arellano en el proceso de aprobación de El ingenioso hidalgo de la Mancha, así como de otras circunstancias de su tramitación que pueden ayudar a esclarecer la particular historia editorial de la obra, una parte de este libro también hace referencia a ese juicio de Antonio de Herrera.

Para ello, en lo particular, parte de una propuesta de reformulación del papel del Consejo Real como árbitro principal de la impresión de obras en la Corona de Castilla durante el Siglo de Oro, ante todo, a la luz, de un lado, del paso por sus escribanías de un buen número de piezas de la llamada literatura popular impresa y, de otro, de su negativa a conceder las licencias que resultaban preceptivas a tal efecto y que, como veremos, ahora es posible conocer en mayor medida. Y, en lo general, querría avanzar en el análisis de las políticas de publicación en ese periodo a través de testimonios de autores, cesionarios y del propio Consejo. En último término, se integra en una investigación más amplia que analiza cuál es la intencionalidad que, más allá de la tópica defensa de la religión, la Monarquía y las buenas costumbres, puede atribuirse al Consejo Real de Castilla en su política de aprobaciones de libros impresos como un instrumento de gobierno[11].

Por supuesto, los expedientes de escribanías de cámara también suponen una suerte de privilegiada atalaya desde la que enfrentarse a la construcción de la república de las letras hispana. Esto es así porque ofrecen nuevas e interesantes informaciones sobre las estrategias editoriales de los autores, escritores de sus propias obras y, también, censores de las ajenas, en sus relaciones, a veces disputadas, con las autoridades del Consejo, sus colegas de letras y los otros agentes de la edición, cesionarios o no de los derechos sobre los frutos de su ingenio.

Antes de avanzar más en estas materias, convendría presentar, aunque sea de forma muy somera, el contenido de estas series de las escribanías de cámara del Archivo Histórico Nacional[12]. Desordenadas y algo caóticas en su estado actual, constituyen, sin duda, una fuente de enorme relieve para los estudios de la historia del libro y de la lectura en España no sólo porque revelan las prácticas administrativas de la aprobación y, también, de la censura negativa, sino también porque dan cuenta del dinamismo y las dificultades que los numerosos agentes de la publicación impresa desarrollaron y padecieron en el complejo mundo editorial del Siglo de Oro.

El ámbito cronológico de los expedientes de imprenta que han sido allí localizados va de 1548, con un precioso memorial latino de Cristóbal de Cabrera para sus Meditatiunculae vallisoletanas, cuya censura se cometió a Juan Ginés de Sepúlveda[13], y se extiende hasta bien entrado el reinado de Carlos II. En total, se ha localizado más de un millar de documentos relacionados con la tramitación de obras destinadas a las prensas, de los cuales más de la cuarta parte corresponden a la última década del siglo XVI y primer tercio de la centuria siguiente.

El análisis de estos expedientes de las escribanías de cámara del Consejo Real permite, en primer lugar y como ya se ha adelantado, conocer con mayor detalle el proceso de concesión de licencias, privilegios, erratas y tasas, ofreciendo información sobre la práctica cotidiana de la aprobación en la que se hacía realidad la normativa legal, bien conocida por otra parte[14], pero que ahora se puede analizar en sus cómos, es decir, en el concreto procedimiento de su despacho y diligencias de gobierno.

En segundo lugar, los expedientes ayudan a aclarar la historia editorial de un conjunto importante de obras que felizmente llegaron a imprimirse, con piezas de autores que van desde el antes mencionado Miguel de Cervantes y Lope de Vega o Quevedo a Calderón de la Barca y a Baltasar Gracián, pasando por fray Luis de León, Teresa de Jesús, Tirso de Molina o san Juan de la Cruz y un largo etcétera en el que se suceden obras de Jerónimo de Alcalá, Bocángel, Cairasco de Figueroa, Cascales, Castillo Solórzano, Cubillo de Aragón, Espinosa, Jiménez Patón, Moreto, Mosquera Barnuevo, Paravicino, Pérez de Montalbán, Ramírez de Prado, Remón, Rojas Villandrando, Ruiz de Alarcón, Salas Barbadillo o José de Valdivielso, entre otros muchos[15]. Sin duda, es Lope de Vega el autor mejor representado en estas series, llegándose a contabilizar más de una quincena de expedientes relacionados de una u otra forma con obras suyas, de las Rimas Sacras de 1614 a la póstuma Vega del Parnaso de 1637, pasando por varias partes de sus comedias (Dozena, Catorze y Décima séptima, además de dos contrahechas en Cádiz por Juan de Borja[16]), la Filomena, la Circe, los Soliloquios o varias reediciones de su Arcadia.

Mención especial merece la existencia de expedientes en los que se tasan obras de las que no parece haberse conservado ningún ejemplar o, siquiera, noticia de su edición. Su paso por las prensas es, sin embargo, indudable, pues el Consejo fijó el precio al que se podían vender, circunstancia que exigía su previa impresión. Es el caso de un número no pequeño de pronósticos, almanaques, relaciones y coplas, como la Relación de las fiestas que la ciudad de Badajoz celebró al nacimiento del serenísimo Príncipe Baltasar Carlos de Francisco Mascareñas que fue tasada en 1630[17]. Pero también de algunas reediciones de obras de enorme fortuna editorial, así como de libros de obra nueva, como, por ejemplo, una Práctica del arrepentimiento de los pecados que, en 1612, Alonso de Arboleda y Cárdenas presentó «coregido por el corector nombrado por V.Alteça i las eratas que ai en él están inpresas como consta deste testimonio que ago presentación juntamente con el original del dicho libro»[18].

Algunos de esos expedientes también corresponden a obras que, habiéndoseles concedido los preceptivos permisos de licencia y privilegio, no llegaron entonces a imprimirse o, que sepamos, no lo han hecho nunca. Entre las primeras, a título de ejemplo, pueden señalarse El culto sevillano de Juan de Robles, cuyo manuscrito se presentó en 1631 y en cuyo expediente se conserva la censura de Francisco de Quevedo, o la Historia de la recuperación del Brasil de Eugenio de Narbona y Zúñiga, que pasó por el Consejo en 1626[19]. Entre las que permanecieron inéditas y que cabe considerar perdidas, se encuentran la antes mencionada Historia de la religión de San Juan de Diego de Yepes[20], la Primera y segunda parte del Príncipe Fenisbel y cercados del desacuerdo de Antonio Prieto de Zabala, con una singular censura de Lope de Vega firmada en julio de 1633[21], y una traducción de la Civil conversatione de Stefano Guazzo hecha por Diego de Ágreda y Vargas, a la que se concedió licencia en 1621[22].

Esta posibilidad de testimoniar documentalmente la existencia de nuevos títulos parece relevante para el mejor conocimiento de las letras hispanas del Siglo de Oro, pues los expedientes de escribanías de cámara revelan algunos capítulos ignorados de su producción. Entre ellos, mencionaremos unos enigmáticos Naipes espirituales de mucha devoción para religiosos y personas de todos estados, obra presentada por Juan Márquez de Mansilla y aprobada en 1618[23]; un De ludo et spectaculo taurorum apud Hispanos usitato del presbítero Diego de Cisneros que empezó a tramitarse en 1636[24] [véase imagen 3]; o una Minerva arquitectónica del monje bernardo Pedro García, de 1648[25].

Por último, entre los mencionados expedientes figuran también los de obras que el Consejo Real consideró inoportuno que llegasen a editarse, negándose a conceder la licencia solicitada, como, entre otras, el Huerto del celestial esposo de Constanza de Acuña, cuyo manuscrito pugnaba por recuperar la autora en 1616 [véase imagen 22]. Al no haber sido beneficiadas con la licencia que pedían, su paso por este organismo de gobierno de la Monarquía no ha dejado huella en los libros de cédulas del Consejo Real, donde, recuérdese, sí se registraban las licencias de las obras autorizadas que no llegarían a imprimirse más tarde y cuya importancia para la historia del libro y la lectura ha sido destacada, entre otros, por el magistral Jaime Moll[26].

De la riqueza de esos fondos se irá dando cuenta en las páginas siguientes, intentando ofrecer ejemplos –los cómos del Consejo– que sirvan para demostrar la importancia de los expedientes de cámara para la historia del libro y de la lectura en la cultura escrita del Siglo de Oro. Quedémonos ahora con la imagen de un autor que espera, con mayor o menor paciencia, que se le permitiera llegar a las prensas.

[1] La primera noticia del hallazgo se dio en Bouza 2008c, donde se reproducían tanto la petición original por la que se solicitaba licencia y privilegio de impresión para la obra como la censura de Antonio de Herrera. Véanse también Rico 2008a y Bouza y Rico 2009. El original del expediente se encuentra en Archivo Histórico Nacional [AHN], Consejos suprimidos, legajo 44826-1.

[2] Sobre el uso del término expediente para los asuntos cuya causa se determinaba en las escribanías de cámara del Consejo, véase el clásico Santiago Agustín de Riol citado en Álvarez-Coca González 1992. El pasaje de Riol se transcribe infra en nota 6. Algunos de los legajos a los que se pasa revista en estas páginas van rotulados «espidientes», como el AHN Consejos suprimidos, legajo 47050, de 1623.

[3] Sobre su carrera en el Consejo, Pelorson 1980. Don Gil prefería firmarse Remírez de Arellano.

[4] Véase Rico 2005.

[5] Sobre esta normativa, remitimos al completísimo Reyes 2000 y a García Martín 2003, quien hace referencia a los señores de la encomienda como antecedentes de los jueces de imprentas.

[6] Para la historia de los archivos de las escribanías de cámara, que «siempre mantuvieron una trayectoria independiente del resto de los archivos del Consejo de Castilla», véase Álvarez-Coca González 1992 (lo citado, en p. 19). En este magnífico estudio se describe la situación en la que se encontraban originalmente los archivos de cada oficio de escribanía, llamando la atención sobre un expresivo pasaje del clásico Santiago Agustín de Riol que explicaba el triste estado en el que quedaron cuando las escribanías se enajenaron, papeles incluidos. Escribía Riol: «Estos tenientes o arrendadores [de las escribanías de cámara del Consejo] procuran tener sus oficios en las calles del comercio, donde cuestan mucho los alquileres de las casas y necesitándolas grandes para la multitud de papeles y escritos, no sólo los ponían en cuebas y desvanes, donde la humedad, el polvo y los ratones los consumían o los hurtaban para tiendas o coheteros, sino que llevaban los pleitos y expedientes fenecidos a casas de los arrabales, donde, mudando de mano, o se olvidaban o perdían» (cito por Álvarez-Coca González 1992, pp. 19-20).

[7] Con carácter general, véase Cayuela 1996.

[8] Lo ha observado Rico 2008.

[9] AHN Consejos suprimidos, legajo 45219.

[10] Es sumamente interesante el uso del término «pueblo», así como de «popular», en la documentación relativa a imprentas durante el Siglo de Oro, incluso sorprendente para una historiografía que, convenientemente alerta contra el vicio del actualismo, suele recelar de su empleo para esta época. Así, las palabras de Herrera y Tordesillas no desentonarían de este otro testimonio de 1654. En julio de ese año, Jerónimo Silvestre de Salazar censuró el manuscrito de la Primera parte de comedias de Agustín Moreto (Madrid: Diego Díaz de la Carrera, 1654), señalando que «ha observado [el poeta] el intento con que se permiten [comedias] que es dar una lícita y apacible recreación y entretenimiento a el pueblo». AHN Consejos suprimidos, legajo 46790.

[11] Remitimos al marco general en Bouza 2008a.

[12] Sobre otros fondos del AHN, véase Martínez Bara 1988.

[13] AHN Consejos suprimidos, legajo 47130. Pese a esporádicas apariciones de cronología quinientista en las series madrileñas de escribanías de cámara, el grueso de las peticiones de licencias de impresión anteriores a los años finales del reinado de Felipe II han de buscarse en el Archivo General de Simancas, que, por supuesto, también atesora documentación relativa a la imprenta del siglo XVII (García Oro 1995).

[14] Reyes 2000.

[15] Las obras de estos autores y las fechas de los expedientes (concesión de licencia o prorrogación, tasa, etc.) en la documentación son, entre otras, las siguientes: Miguel de Cervantes, 1604, Don Quijote de la Mancha; Francisco de Quevedo, 1638, De los remedios de cualquier fortuna; Pedro Calderón de la Barca, 1637, Segunda parte de las comedias; Baltasar Gracián, 1641, El político, y 1657, El Criticón. Tercera parte; fray Luis de León, 1621, Exposición del salmo Miserere mei; Teresa de Jesús, 1635, Los libros de la santa madre; Tirso de Molina, 1621, Cigarrales de Toledo; Juan de la Cruz, 1618, Obras espirituales que encaminan a una alma a la perfecta unión con Dios; Jerónimo de Alcalá Yáñez y Ribera, 1621, Verdades para la vida christiana; y 1625, Segunda parte de Alonso mozo de muchos amos; Gabriel Bocángel, 1634, Declamaciones castellanas; Bartolomé Cairasco de Figueroa, 1602, Templo militante; Francisco Cascales, 1626, Cartas filológicas; Alonso de Castillo Solórzano, 1623, Donaires del Parnaso, y 1627, Escarmientos de amor moralizados y Tiempo de regocijo; Álvaro Cubillo de Aragón, 1652, Enano de las musas; Pedro de Espinosa, 1636, Espejo de cristal fino; Bartolomé Jiménez Patón, 1619 y 1621, Mercurius trimegistus, y 1635, Decente colocación de la santa cruz; Agustín Moreto, 1654, Primera parte de comedias; Francisco Mosquera de Barnuevo, 1611, La Numantina; Hortensio Félix Paravicino, 1624, Oración fúnebre que a la memoria perpetua del muy venerable Padre... Fray Simón de Roxas; Juan Pérez de Montalbán, 1638, Segundo tomo de las Comedias; Lorenzo Ramírez de Prado, 1615, Consejo i consejero de príncipes; Alonso Remón, 1620, La casa de la razón y el desengaño, y 1621, Entretenimientos y juegos honestos, y recreaciones christianas; Agustín de Rojas Villandrando, 1603, El viaje entretenido; José de Valdivielso, 1616-1622-1626, Romancero espiritual; 1626, Vida, excelencias y muerte del gloriosísimo patriarca San José; y un memorial sobre unos Milagros que no acierto a localizar y que había escrito «a instancia de los cofrades de nuestra señora del Buen Sucesso de Toledo» para los que le fue concedido una licencia por seis años. Para Lope de Vega y Salas Barbadillo véase infra, pp. 19-20, 64 passim; pp. 56, 65, passim.

[16] Nos ocupamos de este expediente de las comedias contrahechas en Cádiz en Bouza 2011.

[17] AHN Consejos suprimidos, legajo 46636. Se tasó a cuatro maravedíes. Sobre las fiestas pacenses y la Relación, de la que no parecen conservarse ejemplares, véase Marcos Álvarez 1997, p. 70.

[18] AHN Consejos suprimidos, legajo 45795. No alcanzo a localizar ninguna referencia a la impresión en 1612 de una obra de este título del canónigo de Belmonte antes de su paso a Indias. Quizá se trate de un impreso menor de carácter pastoral en materias de confesión que guarde relación con su Práctica de sacramentos (Cuenca: 1603). Fue tasado a cuatro maravedíes el pliego y en su tramitación ante el Consejo intervino Cristiano Bernabé.

[19] La censura le fue encomendada a Gil González Dávila. AHN Consejos suprimidos, legajo 40600. La obra se publicó como «Historia de la Recuperación del Brasil hecha por España y Portugal el año de 1623 (sic) por el Doctor Eugenio de Narbona y Zúñiga» en Anais da Biblioteca Nacional 69 (1950), pp. 160-231. La no impresión en la época de esta obra guarda relación con el decreto real de Felipe IV (Barcelona, 3 de mayo de 1626) por la que se ordenaba «que nadie escriva la historia del Brasil, sino don Manuel de Meneses», sabiendo que otros trataban de imprimir una se mandaba que «será bien que se den las órdenes necesarias para que no se deje imprimir, sino la que hiciere el dicho don Manuel» [AHN Consejos suprimidos, legajo 51379 (Decretos y consultas del Consejo)]. Cfr. Camenietzki y Grassia Pastore 2005.

[20] Esta obra parece condenada a desaparecer desde un principio, pues, tras haber conseguido licencia de impresión en 1616, su autor volvió a solicitarla en 1622 porque se le había perdido.

[21] AHN Consejos suprimidos, legajo 45109.

[22] AHN Consejos suprimidos, legajo 44822. El expediente conserva la censura de Zalduerna y Navarrete.

[23] Estos naipes a lo divino se jugaban cada ocho días y la virtud que sacaba en suerte cada jugador debía procurar guardarla hasta el próximo día de juego. AHN Consejos suprimidos, legajo 43782.

[24] AHN Consejos suprimidos, legajo 45056, con la censura de Juan de Osorio y Guadalfaxara (Madrid, 15 de febrero de 1637). Cisneros abonaba su examen diciendo que «es muy útil y probechoso para las costumbres». Por su parte, el censor decía que el tratado «está docta e ingeniosamente escrito y discurrido sobre la materia con buena orden y claridad». Fue concedida licencia y privilegio por diez años por orden de Gregorio López Madera. Se puede conjeturar que este clérigo presbítero residente en Madrid sea el mismo personaje que por estos años traducía los Essais de Michel de Montaigne.

[25] AHN Consejos suprimidos, legajo 47366. «MPS Fray Pedro García religioso de la orden de San Bernardo hijo del ymperial monasterio de Moreruela en el obispado de Zamora dice: que ha compuesto un libro yntitulado Minerva arquitectónica, el qual dessea sacar a luz y tiene para executarlo licencia del ordenario de aquel obispado por la parte que le pertenece y de sus superiores. A VA suplica sea servido mandar se le dé privilegio para poderlo ynprimir que en ello recivirá mucha merced». Fue concedida licencia tras obtener aprobación de Julio César Ferrufino. El título completo del tratado arquitectónico de García era Minerva arquitectónica que es escuela de todas artes liberales que sirven a la arquitectura como a su reyna y señora. Roberto Muñiz, Biblioteca cisterciense española. Burgos: Joseph de Navas, 1793, p. 150.

[26] Valga de ejemplo, Moll 1990.