Читать книгу Dásele licencia y privilegio - Fernando Bouza - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

Оглавление1

Memoriales de petición. Qué, quién, cuándo, cómo, por qué

Las diligencias del procedimiento para obtener una licencia y/o un privilegio de impresión arrancaban con la presentación de un memorial de petición encaminado al Rey en su Consejo Real y que se encabezada con un Muy poderoso señor (MPS) como ordenaba la Pragmática de los tratamientos y cortesías de 1586[1]. Dichos memoriales de pedimento eran similares a los que se empleaban para solicitar la concesión de cualquier otra clase de licencias o privilegios reales, esa concreta forma de expresión de la liberal gracia regia altomoderna[2].

Por ello, las peticiones de licencia y privilegio para imprimir libros pueden encontrarse junto a otros memoriales de la más variopinta condición. Van éstos de licencias para pedir limosna o pescar con redes y en ríos públicos a permisos para poner compañía de comedias, como el presentado sin éxito por Hernán Sánchez en 1609, o para que se permitiese entrar en la de Antonio de Villegas a una hija suya de ocho años en 1612, pasando por la licencia que requirió al Consejo poco después un saludador santanderino, mostrándose dispuesto a «hacer las esperiencias que se mandaren»[3].

Los solicitantes de estas y otras peticiones semejantes –vender curativos aceites medicinales, por ejemplo– debían, en efecto, demostrar la utilidad común que redundaría si se concedía lo que suplicaban, sin importar si se trataba de un libro nuevo o, como en el caso del saludador, del ejercicio de una particular gracia natural. La semejanza mayor la presentan, no obstante, con las peticiones relativas a nuevos ingenios mecánicos que, a la manera de las posteriores patentes, sufrían un proceso de aprobación similar al que deberían superar los libros, pues junto a la licencia también se podía pedir la extensión de un privilegio real de exclusividad.

Así, por poner sólo dos ejemplos, en 1610 un tal Sarran du Tausin pidió que se le concediese licencia y privilegio por diez años para utilizar una «nueva invención de hornos para cocer pan, bizcocho, pasteles, empanadas y cualquier suerte de viandas», asegurando en el memorial que «bendrán a comer el pan y otras cosas más barato y limpio y perfeçionado»[4]. Siete años antes, en 1603, el arquero Juan Rameo había hecho lo propio para construir un ingenio hidráulico para subir agua, cuya vista y examen fue cometido a Andrés García de Céspedes y a Julio Ferrufino, quienes aprobaron la máquina porque, después de haberla visto, «nos pareció muy a propósito para la economía y policía destos reynos, pues servirá para fuentes y regar jardines y dará agua para los más servicios». A la luz de estas probanzas, el Consejo concedió licencia y privilegio por diez años al solicitante[5].

En buena medida, el procedimiento en su práctica parece remitir, a la postre, al modelo de examen –vista y examen– por el que los particulares pedían ser examinados para poder practicar una determinada actividad en público y de cuyo ejercicio cabría la obtención de un beneficio económico. El caso mejor conocido, sin duda, es el de los maestros de primeras letras, quienes, como se sabe, tenían que demostrar su capacidad a través de muestras de su arte[6].

En 1613, Pedro Díaz Morante suplicó al Consejo Real que su examen para enseñar en la corte se realizase en presencia de un miembro de dicho consejo, una vez que algunos maestros madrileños pidieron que se le revocase la licencia que para ello había concedido el corregidor de Madrid. Con su habitual pericia documental, Emilio Cotarelo publicó el auto por el que:

En la villa de Madrid, a veintitrés días del mes de Marzo de mil y seiscientos y trece años. El licenciado Gil Ramírez de Arellano, del Consejo de S.M., a quien por los señores del dicho Consejo se ha cometido el examen de Pedro Díaz Morante, maestro de enseñar a leer, escribir y contar, habiendo visto las letras que hace el dicho Pedro Díaz Morante e informándose de su suficiencia y habilidad, vida y costumbres de personas peritas en el dicho arte, dijo: Que le había por hábil y suficiente para enseñar el dicho arte de leher, escrevir y contar, y mandó que se guarde el auto proveído por D. Pedro de Guzmán, corregidor desta villa, por el qual le dio licencia para que por término de seis meses pueda poner en ella escuela y enseñar en ella a leher, escreuir y contar, para que en este tiempo se vea su suficiencia y habilidad, y ansí lo mandó y firmón y que Navarro le visite y vea cómo enseña e informe. El licenciado Gil Ramírez de Arellano[7].

Como se ve, Ramírez de Arellano, a quien Morante dedicó su Nueva arte de 1616, vino a sentenciar favorablemente sobre la suficiencia del calígrafo después de haber examinado sus letras y en atención a informaciones recabadas de peritos en la materia. También Cotarelo da cuenta de cómo Morante hizo entonces presentación ante el Consejo de una serie de informaciones que vendrían a aprobar su capacidad[8].

Es cierto que la entrada del Consejo Real en este asunto se debió a la súplica del interesado ante la enemiga que le mostraron sus nuevos colegas de la corte poco después de llegar a Madrid desde Toledo, en un gesto característico de gremialismo local. No obstante, interesa recalcar que los pasos del examen responden en lo fundamental a la mecánica propia de la concesión de licencias de imprenta, es decir, petición y entrega de informaciones probatorias por parte del interesado sobre las que se realiza un juicio o consideración de un miembro del Consejo, quien, a su vez, se asesora de peritos tenidos por inteligentes en la materia. Sin olvidar la voluntad de la Monarquía de reclamar para sí la autoridad en materias de imprenta como una regalía, tanto frente a Roma como en consecuencia de su condición de garante superior del bien comunitario –para entonces hondamente teñido de confesionalidad[9]–, si cambiamos la escala del estricto ejercicio local a la general difusión en el Reino se puede concluir que las licencias de impresión eran una suerte de examen real con vista.

Tras superarlo, autores y obras quedaban, así, examinados, pero no para un ejercicio gremial, sino para que se hiciesen públicos de forma masiva y general en los territorios del Reino y pudiesen hacerse comunes. La responsabilidad que de ello le cabía a la Monarquía en lo que, en consecuencia, se daba a leer u oír leer sale a relucir en la voz del ventero cervantino quien, en un pasaje justamente célebre, no podía admitir que se tuviese por disparate lo que estaba «impreso con licencia de los señores del Consejo Real, como si ellos fuesen gente que habían de dejar imprimir tanta mentira junta» (Quijote I, 32).

Dejando a un lado, por supuesto, las ediciones contrahechas y otras piezas de similar linaje bibliográfico, existe, sin embargo, algún caso en el que una obra fue eximida oficialmente del procedimiento de concesión de licencia. Por ejemplo, el tratado sobre la peste de Luis de Mercado de 1599 no hubo de pasar por aprobación alguna en atención a que la necesidad imperiosa del avance del contagio hizo que el rey Felipe III encargase a su médico de cámara la composición de la obra para que pudiera ser distribuida con urgencia «sin que aya dilación ni sea necessaria otra diligencia» para que la llevara a la imprenta[10].

Los expedientes de escribanías de cámara del Consejo dan buena cuenta de las que eran diligencias habituales y ciñéndonos a los memoriales de petición relacionados con la imprenta, lo conservado en ellas respondería al siguiente esquema:

• licencias y privilegios de impresión de una o varias obras nuevas;

• licencias para las adiciones al texto de obras que ya han sido aprobadas, pero que todavía no han sido impresas;

• licencias para desmembrar una parte de una obra cuyo privilegio está en vigor y llevarla a la imprenta;

• licencias para la reimpresión de una obra cuyo privilegio aún está vigente y cuyo texto se quiere modificar con añadidos en su nuevo paso por la imprenta;

• licencias para la impresión de varias obras ya aprobadas que se quiere publicar de forma conjunta;

• copias de licencias y privilegios en vigor que se han extraviado;

• prorrogación a favor de sus beneficiarios de licencias y privilegios antiguos, que suelen calificarse de pasados;

• licencias nuevas para traducciones;

• licencias nuevas para reeditar obras ya impresas con anterioridad, pero cuyo privilegio no posee nadie;

• privilegios para introducir en Castilla libros impresos en otros reinos de la Monarquía;

• licencias para imprimir obras de autores naturales en imprentas foráneas;

• petición de recogida y embargo de impresiones contrahechas en vulneración del privilegio;

• petición de recogida y embargo de obras impresas en otros reinos de la Monarquía que contravienen un privilegio concedido en Castilla y que se pretende introducir en esta Corona;

• solicitud de intervención real para impedir la entrada de libros extranjeros en detrimento de autores naturales;

• solicitud de intervención real para impedir la impresión de una obra como lesiva a intereses de comunidades o particulares;

• petición de concesión de una ayuda de costa para imprimir una obra a la que se concede licencia o para dedicar rentas públicas con el mismo efecto;

• revocación de la duración del privilegio concedido por considerarlo corto;

• revocación de la no aprobación de obras por parte del Consejo;

• solicitud de desistimiento de una petición de licencia y privilegio, apartándose de la súplica;

• solicitud de devolución de originales no aprobados;

• tasas de obras impresas;

• copias de decretos de tasa que se han perdido;

• compromiso de entrega de ejemplares de la obra tasada a los distintos miembros del Consejo;

• revocación de tasas concedidas por considerarlas bajas.

Por su parte, la presentación de estas peticiones de licencia/privilegio o tasa corría por cuenta de:

• autores como particulares propietarios de su obra;

• procuradores o prelados de una orden o de una comunidad religiosa a la que pertenecen o pertenecían los autores;

• apoderados de autores particulares actuando en su nombre;

• herederos de autores que habían recibido licencia y privilegio anteriormente;

• libreros o impresores que solicitan permiso para imprimir obras cuyas licencias y privilegios han expirado;

• quienes han adquirido la licencia y el privilegio concedidos a un autor y que, por tanto, se han convertido en sus cesionarios, que es como se llama a sí mismo Francisco de Robles en el caso de una petición de tasa en 1616[11].

Como norma general, los pedimentos son presentados por una sola persona. Que, en 1638, Alonso Pérez de Montalbán y Francisco de Robles tramitasen conjuntamente una solicitud para el oratorio y los ejercicios de fray Luis de Granada se explica porque actuaban como mayordomos de la Hermandad de San Jerónimo[12]. Y los peticionarios eran, ni que decir tiene, mayoritariamente hombres, aunque también cabe hallar mujeres entre quienes se dirigen al Consejo presentando un memorial en materias de imprenta.

La única autora que encontramos es Francisca de los Ríos con un memorial de tasa para su traducción de la Vida de santa Ángela de Foligno, de 1618[13] [véase imagen 4]. En el caso de Constanza Osorio no se ha conservado por desgracia el memorial sobre su Huerto del celestial esposo, aunque sí el de petición de devolución del original manuscrito de la obra (1616) que, sin embargo, no fue presentado por la monja, sino por Pedro de Toro en su nombre[14] [véase imagen 22]. Sí son, sin embargo, numerosas las impresoras y libreras –Antonia Ramírez, Lucía Muñoz, Esperanza Francisca Torrellas, María del Ribero, Magdalena Bernabé, Francisca Rodríguez– que en primera persona o a través de un poderhabiente se presentan ante el Consejo, al que también acuden herederas de los autores como, en 1614, Ana de la Hera solicitando prorrogación de la licencia del Mundo mayor (Madrid: 1584) de su hermano Pedro de la Hera y de la Varra[15].

Aunque cabría imaginar que la práctica del Consejo estaba dominada por un estricto y riguroso orden burocrático, las consabidas figuras que son propias de la autoría y la edición altomodernas encuentran literario acomodo en estos expedientes de imprenta. Así, sin que esto haya impedido su tramitación, el Consejo se ocupó de la solicitud de licencia y privilegio para una obra titulada Don Félix de Luna que Nicolás Antonio pone bajo la autoría de Eugenio Narbona, pero cuyo memorial fue presentado a todas luces por una persona ficta.

El libro, «que trata de las partes de que se compone un buen privado [Gaspar de Guzmán]», fue presentado en noviembre de 1625 bajo el clásicamente evocador nombre de Aenio Turno Grovedano (i.e. «Otro Eugenio d Narvona» [véase imagen 5]). Pese a ello, el memorial así encabezado fue diligenciado con aparente normalidad por el Consejo, encargándose su censura a Pedro Fernández Navarrete [véase imagen 6] por decisión del consejero Berenguel Daoíz que actuó como encomendero. Ni la censura de Navarrete [véase imagen 6] ni la aprobación que por orden del ordinario realizó Diego Vallejo deshicieron la evidente ficción de una obra cuyo «argumento [...] es persuadir al que pretende la graçia del príncipe que sólo dios es lo firme en las Avenidas de la privanza y que no se camina a prosperidad, sino por dios». Pedro Fernández Navarrete, amigo también de pseudónimos peregrinos, escribió:

MPS

Por mandado de V.A. he visto un libro intitulado Don Félix de Luna, compuesto por Aenio Turno Grovedano, cuio estilo está lleno de elegancia y gala spañola, sin que la dulçura de los affectos que en él se representan offendan a la pureza de las buenas costumbres, antes tiene muchas advertencias importantes para los ministros que ocupan puestos superiores, y así me pareçe puede V.A. dar al autor la licencia que para estamparlo pide. Madrid y noviembre 27 de 1625. El licenciado Pedro Fernández Navarrete [rubricado][16].

Tampoco en 1653 parece haber existido problema alguno cuando Francisco Lamberto pidió que se concediese licencia en Castilla para «el oráculo y manual arte de prudencia su autor Lorenzo Gracián, que otras veces ha sido impreso»[17], ni cuando, cuatro años más tarde, este mercader de libros pidió que se tasase la «tercera parte del Criticón compuesto por su autor Lorenço Gracián»[18].

Sin necesidad de recurrir a estratagemas que ocultasen el nombre verdadero del autor, un caso particular en la presentación de los memoriales lo constituye el de obras cuyo autor pertenecía o hubiese pertenecido a una orden religiosa, cuando eran los prelados u otras autoridades eclesiásticas quienes actuaban. Así, como procurador general de la orden jerónima es fray Pedro de Huete quien se pone en relación con el Consejo en 1595 a propósito de la corrección de la Vida de San Jerónimo del Padre Sigüenza[19].

Y, en 1618, Luis de San Jerónimo tramitó la licencia para la princeps alcalaína de las Obras espirituales de san Juan de la Cruz. Aunque la edición había sido preparada por fray Diego de Jesús, no fue éste, sino el procurador general de los carmelitas descalzos quien hizo presentación del siguiente memorial:

MPS

Fray Luis de Sant Gerónimo, procurador general de la orden de Carmelitas descalços, digo que nuestro benerable padre fray Juan de la Cruz, primer descalço de nuestra reforma de nuestra señora del Carmen, dexó escritas algunas obras espirituales de grande utilidad y provecho para las almas y por serlo será servido de dios que V.A. dé licencia y privilegio para que se impriman con la vida del autor y un prólogo que a compuesto el padre fray diego de Jesús, prior de nuestro convento de Toledo. A. V.A. pido y suplico me dé licencia y privilegio para imprimirlas y para ello, etc. Fray luis de San Gerónimo [rubricado][20].

Por otra parte, el que fuera autor suyo fue el argumento esgrimido por los jesuitas alcalaínos para pedir en 1678 que se les concediese a ellos y no a ningún otro el privilegio de impresión de la Doctrina cristiana de Jerónimo Ripalda[21], intentando de esta manera que libreros o impresores pudiesen llegar a obtener rendimiento de tan lucrativo negocio editorial[22].

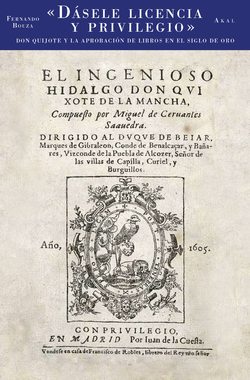

Como si los autores también fuesen suyos, los cesionarios, agentes principales de la edición en el Siglo de Oro, parecen no haber tenido demasiados escrúpulos a la hora de presentar los memoriales de licencia y privilegio de obras que iban a ser impresas a su costa. Ahora se puede asegurar que el texto del presentado en 1604 para ese «libro llamado El yngenioso hidalgo de la mancha compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra» no es un autógrafo de su autor, sino que fue escrito por Francisco de Robles, conclusión a la que llegaron en su día tanto Francisco Rico como Ian Michael.

Tras haberlo considerado de mano de Cervantes al dar la primera noticia de su hallazgo, ahora me encuentro en disposición de corroborar, también gracias a los expedientes de las escribanías de cámara, que fue compuesto por la misma mano que escribió otros dos memoriales firmados, éstos sí, por Francisco de Robles. De un lado, el memorial cervantino de 1604 ha de compararse con un segundo, de 1606, en el que el librero pide al Consejo que se le paguen las cantidades que se le deben por «quinientas instrucciones para los pósitos de pan de registro que se avía de traer a esta corte» y por la impresión de la «cédula de la moneda de bellón»[23]. La semejanza entre ambos memoriales, de 1604 y 1606, permite conjeturar que el texto del primero no es autógrafo de Miguel de Cervantes. De otro lado, la comparación con un tercer memorial, ahora de 1612, por el que Robles suplica que se le abonen los gastos de im-presión y papel de «dos autos del consejo, el uno de los reales sençillos, el otro de los roperos»[24] revela una casi completa similitud gráfica, con lo que se puede concluir que los tres memoriales son de mano de Francisco de Robles[25] [véanse imágenes 1, 7 y 8].

Los expedientes de cámara manifiestan de manera harto elocuente las particulares circunstancias en las que se enmarcaba la autoría personal altomoderna, reflejando la importancia capital que en el proceso editorial tuvieron los cesionarios y costeadores que habían comprado o tenían en su poder libros y que, así, actuaban ante el Consejo de Castilla como verdaderos propietarios de los textos.

Por ello, los nombres de impresores y mercaderes de libros menudean en los expedientes de escribanías de cámara del Consejo, como ya hemos visto y no dejaremos de ver a lo largo de todo este volumen. Los ejemplos son numerosos. En 1612, Andrés Sánchez de Ezpeleta actuaba ante el Consejo de Castilla porque «tengo en mi poder unos romances de la muerte de la sereníssima reyna doña Margarita de Austria compuestos por el Padre fray Alonso Méndez Sotomayor predicador en esta corte» y, en consecuencia, era él quien pedía la licencia para imprimirlos y no el padre agustino[26]. Siete años más tarde, Cristiano Bernabé elevaba un memorial indicando que había comprado la licencia y el privilegio que tenía Juan Dorado, de Murcia, para imprimir y vender las Guerras civiles de Granada de Ginés Pérez de Hita[27]. Y, en 1652, el mercader de libros Juan de Valdés pedía la preceptiva licencia para un libro de varios romances y poesías que le había vendido Álvaro Cubillo de Aragón y que publicaría a su costa dos años después como El enano de las musas[28].

Esto por no entrar en el papel que mercaderes de libros e impresores tuvieron en la solicitud de licencias para obras ya publicadas con anterioridad o, en términos generales, en el negocio editorial, hasta convertirse, como se sabe, en agentes primordiales del comercio literario impreso en el Siglo de Oro. Así, la licencia para Castilla de las Consideraciones devotas del jesuita Fulvio Androzzi fue pedida en 1614 por Luis Sánchez, quien declara que la obra, aparecida primero en Bruselas, había venido «a mi poder», terminando por imprimirse en su imprenta madrileña en traducción de Pedro Martínez[29]. Es el mercader de libros Alonso Pérez y no su autor quien solicita la tasa de una Arcadia de Lope en 1620[30]. Y, en suma, son libreros quienes se ocupan de renovar la oferta editorial castellana, proponiendo, por ejemplo, la entrada de las comedias de los cuatro poetas valencianos, como hace Antonio García en 1613[31], o la publicación de sólo «algunas partes» del «Romancero general donde tiene las catorce partes» que pretendió Bartolomé Gómez en 1621[32].

En los expedientes de cámara se pueden ir rastreando las estrategias comerciales de estos costeadores de libros, quienes parecen haber estado siempre al acecho para, por ejemplo, solicitar licencia nueva para obras demandadas cuyo privilegio hubiera pasado, es decir, se hubiera cumplido[33]. Por ejemplo, en 1616, el mercader de libros Pedro Lozano se apresuró a pedir licencia para las «Notas de escribanos» de Diego de Ribera, cuyo privilegio, que poseía Francisco de Robles, «se ha pasado»[34]. Años más tarde, en 1642, ese formidable agente del mercado editorial que fue Pedro Coello pretendía hacer lo mismo con el Examen y práctica de escribanos recopilados por Diego González de Villarroel cuyo privilegio de 1631 había terminado[35].

Este célebre escribano de cámara estuvo metido, a su manera, en el negocio de los libros al menos desde ese año, cuando obtuvo licencia para imprimir esta utilísima recopilación de modelos documentales que los escribanos deberían emplear en el ejercicio cotidiano de su oficio y que, además, les permitiría superar el examen preceptivo al que les sometía el Consejo antes de su nombramiento. Villarroel no imprimía el Examen a su costa, sino que la impresión corría por cuenta de terceros y, así, la edición madrileña de 1641 salida de las prensas de María de Quiñones fue costeada por Francisco de Robles[36].

Sería necesario, por cierto, analizar con mayor profundidad cuál fue el papel desempeñado en el negocio editorial por el Consejo de Castilla y, en general, por la administración regia, responsables de la emisión de un número formidable de textos de naturaleza legal[37]. En este sentido, merece la pena destacar que el único ejemplo de corrección de pruebas que hemos localizado en las series de escribanías de cámara corresponda, precisamente, a una Instrucción sobre el impuesto que se ha de cobrar a los franceses (Madrid, 9 de diciembre de 1638). La corrección afectaba tanto al texto como al título, debiendo enmendarse un fácil «Señarío» y un más conspicuo «assistir», éste por residir[38].

Ya tuvimos ocasión de ver como el Francisco de Robles cervantino reclamaba al Consejo lo que se le debía por varias impresiones de instrucciones, cédulas y autos en 1606 y 1612, pero el librero parece haber estado relacionado con la publicación de disposiciones regias desde, al menos, 1593, cuando sucede a su padre Blas de Robles en cometidos semejantes[39]. Según los registros de Faustino Gil Ayuso, el año en el que se tramitaba la licencia y privilegio del Quijote, en su casa se vendían los Capítulos generales de las cortes de Madrid de 1592-1598, publicados en 1604, y varias pragmáticas dadas ese año, cuya licencia había sido, precisamente, para Juan Gallo de Andrada[40].

El escribano de cámara que participó en la tramitación del Quijote en 1604 ya había sido beneficiado, entre otros, con el privilegio de los capítulos de las Cortes de Madrid que se imprimieron por Francisco Sánchez en 1584. Compartió entonces el privilegio, dado por ocho años, con Juan de Henestrosa y Juan Díaz de Mercado, que habían actuado como escribanos de cortes, vendiéndose los capítulos impresos en casa de Blas de Robles y Francisco López. Su segunda edición, a la que se añadieron los capítulos de las cortes de 1583-1585, salieron de las prensas de Querino Gerardo en 1588 y, una vez más, se vendían por los mismos libreros, habiendo concedido el Consejo su licencia precisamente a Blas de Robles[41]. La existencia de estos privilegios de impresión y otros similares nos recuerda que en el oficio de Juan Gallo de Andrada entraba pregonar las disposiciones reales para su definitiva publicación, lo que, junto a la remuneración de los servicios prestados durante las reuniones de cortes, explica que se le concediesen.

La publicación de títulos de gran demanda parece haber representado un atractivo indudable para algunos miembros de la extensa planta del Consejo, el organismo que se ocupaba de conceder las licencias y privilegios de impresión. Por ejemplo, en 1641, Juan Sigler de Cendejas, a cuyo cargo estaban las llaves del Consejo, se anticipaba a pedir el privilegio para imprimir la Doctrina cristiana de Ripalda que poseía la librera Esperanza Francisca Torrellas y cuya duración «se acaba por abril» de 1645, atento al «cuidado de recoger los libros que para él [el Consejo Real] se dan». La concesión de tal privilegio al portero del Consejo no hizo más que provocar la respuesta de la interesada que solicitó la inmediata revocación de lo concedido[42].

Tampoco los particulares que presentaban en su propio nombre peticiones de licencias y privilegios solían ser demasiado respetuosos con la autoría ajena, cosa, por otra parte, muy común dados los usos de la época. En 1593, Juan Escalante de Mendoza suplicó ante el Consejo que no concediese la licencia para imprimir la Luz de mareantes que pretendía Baltasar Vallerino de Villalobos porque el contenido de este libro estaba «sacado del suyo», es decir, de su Itinerario de navegación de los mares y tierras occidentales. La exposición de Escalante pasaba por asegurar que había sido imposible recoger todos los traslados manuscritos en circulación de su obra, pese a las órdenes reales que con su recogida pretendían «que los estrangeros no se ynstruyesen en la dicha navegación». Por el contrario, continúa quejoso, «en particulares tratados y con diferentes títulos se auía ympreso mucha parte del dicho libro poniendo otras muchas cosas no berdaderas y quitando algunas que lo son, de que resultan muchos yncombenientes y daños a los que dellos quieren usar y a él se le quita su premio y trauaxo»[43].

La petición de Escalante de Mendoza testimonia que era posible recurrir al Consejo Real por parte de autores que veían cómo terceros, además de alterar la verdad de sus textos, hacían peligrar su premio y trabajo, lo que no deja de tener relevancia para el mejor conocimiento del lento proceso de construcción de la propiedad intelectual. Parece que su iniciativa hizo fracasar el intento de publicar la Luz de navegantes de Vallerino en 1593, pero se puede suponer que no para preservar los derechos del autor del Itinerario, sino para frenar la difusión de sus valiosas noticias para la carrera de Indias. Salvo en el ca-so de Luis de Góngora, a quien el Consejo honró pidiéndole su opinión sobre una licencia para imprimir sus obras que había concedido «a ynstancia de algún terzero» y que, al conocer el desagrado del poeta, en consecuencia revocó[44], el alto tribunal no solía ser demasiado comprensivo con la autoría personal, aunque se le hiciesen saber algunas imposturas al respecto.

En 1611, Gil Ramírez de Arellano recibió del Consejo Real la encomienda de la aprobación de «un bolumen de misas breves de música a quatro y a çinco voces» que decía haber compuesto y recopilado Cristóbal Grande, maestro de capilla en la colegial de Medinaceli, remitiendo su examen a Tomás Luis de Victoria –«cométesse a Tomé de Victoria la censura deste libro de canto»–. El gran músico utilizó el vuelto del memorial de Grande para escribir la siguiente censura que firmó el 8 de agosto de 1611, muy cercano ya a la muerte que se produciría antes de que acabase ese mismo mes:

Yo e visto el libro de misas de canto de órgano del maestro [Cristóbal de] medrano y cantado parte dél, es muy buena música y que será muy útil para gloria de dios y del culto divino y ansí podrá V. Alteza mandarle dar licencia para que le imprima. En Madrid, oy lunes a ocho de agosto de 1611. Thomé de Victoria [rubricado][45].

Aparte de mostrarnos que cuando se trataba de censurar una obra musical había que ver/leerla y, también, cantarla, Victoria ignora por completo el nombre del peticionario Cristóbal Grande y señala que aquel libro de misas de canto de órgano no era de otro que del maestro Medrano [véase imagen 9]. Sin embargo, en plena consonancia con los usos de la época en materia de propiedad de los textos, Ramírez de Arellano dio provisión de que al maestro de capilla se le podía conceder licencia y privilegio por diez años para su volumen de misas breves de música a cuatro, cinco y seis voces, pero no se accedió a conceder también la ayuda de costa que el maestro de capilla de Medinaceli para sufragar su edición, que parece no haber llegado a producirse[46].

Estas ayudas de costa para la impresión de libros, a las que se hacía frente con los recursos obtenidos por el Consejo mediante la recaudación de las condenaciones pecuniarias resultantes de los procesos judiciales (penas de cámara), solían destinarse a obras de naturaleza distinta, cuya utilidad pareciera indiscutible y cuya comisión podía llegar incluso a ser regia. Así, como depositario de los gastos de justicia, Juan Gallo de Andrada, por ejemplo en 1600, se ocupó de tramitar los pagos hechos al licenciado Pedro Várez de Castro por el «libro que conpuso el dr. Mercado [...] para la cura de la enfermedad de peste y enquadernación»; y a Luis Sánchez «por la ynpresión que hiço del libro que conpuso el doctor andrés çamudio de alfaro sobre la cura y preservación de las secas y carbuncos»[47].

Como en tantas ocasiones, la licencia concedida a Cristóbal Grande traslada con cuidado el título que figura en el memorial de petición. No obstante, los títulos que aparecen en los pedimentos de licencia no coinciden siempre con el que tendrán definitivamente cuando lleguen a la imprenta y, así, en el verano de 1604 Don Quijote todavía no aparecía en el título de la novela cervantina. En ocasiones, los memoriales hacen únicamente referencias algo genéricas al contenido de la obra –un tratado sobre la Inmaculada, un sermón del velo de una monja, una relación verdadera, etc.–, pero en otras figuran títulos que, como en el caso de El ingenioso hidalgo de la Mancha, serán alterados en mayor o menor medida al llegar a la imprenta.

Los ejemplos son muy numerosos. La llamada Segunda parte de doce frutos que el árbol de vida de Cristo sacramentado produce en el alma de Alonso de Chinchilla (1612) en la imprenta real madrileña se convierte en Memorial de algunos efectos que el Santísimo Sacramento de la Eucaristía causa en el alma[48]. Los Ejercicios de la vida religiosa (1602) de Nicolás Rodríguez de Torres pasan a las prensas como Agricultura del alma y ejercicios de la vida religiosa[49]. Un Triunfo de la virtud sacado de los 42 capítulos de Job (1620) de José Gallo aparecerá como Historia y diálogos de Job[50]. El Hospital moral y doctrinal y los Entretenimientos para entretenerse sin distraerse de Alonso Remón (1620) verán la luz como La casa de la razón y el desengaño y Entretenimientos y juegos honestos, y recreaciones cristianas[51]. El Ejemplo para la buena vida (1621) de Jerónimo de Alcalá acabará siendo Verdades para la vida cristiana[52]. Al Tratado de la simpatía y antipatía de la naturaleza de Juan Eusebio Niéremberg se le añadirá ese siempre sugerente Oculta filosofía[53]. Y, en suma, Las poesías castellanas (1661) de Gabriel Fernández de Rozas correrán impresas bajo el título de Noche de invierno, conversación sin naipes (1663)[54]. Como se ve, no todos los cambios fueron a peor y, en palabras del jesuita Jerónimo López, quizá algunos den más golosina que los originales[55].

Pese a los cambios que pudieran sufrir en las prensas, es importante destacar que el título que se había hecho constar originariamente en el memorial de petición parece haber sido el que volvía a ser utilizado en el caso de que hubiera que realizar nuevas tramitaciones ante el Consejo. Así, aunque sin ganar una sola a, el lipogramático El firme merece el premio de Zurita y Haro se publicó como Méritos disponen premios (1654), a la hora de pedir la tasa se mantuvo el título primero[56]. Y en 1636, cuando fray Pedro Navarro, volvió a pedir licencia para Favores de el rey del Cielo hechos a su esposa la santa Juana de la Cruz, siguió refiriéndose a una, menos sonora, Vida y revelaciones de la santa Juana de la Cruz con anotaciones a los capítulos, que era el título que constaba en la licencia y privilegio otorgados por primera vez en 1621[57].

Con mayor o menor pericia e imaginación, los memoriales argumentan la concesión de licencia y privilegio para el libro o los libros que presentan. Por lo general, las peticiones se hacen para un solo título, pero no son raros los casos en los que se solicita licencia para varias obras de forma conjunta. Hasta cinco títulos distintos se incluyen en un mismo memorial de Salas Barbadillo de 1613[58], sin entrar, claro está, en las partes de comedias o en los volúmenes que recogen varios trataditos de devoción o coplas y romances diversos.

Sin ningún género de dudas, la petición mayor que hemos localizado se refiere a la de comedias, romances, obrillas de devoción y otros pliegos que Juan Ruiz de Pereda movió ante el Consejo en noviembre de 1625. Por desgracia, el contenido del memorial sólo se puede conocer de manera muy parcial, pero el impresor toledano incluyó no menos de setenta y cinco títulos en su petición. Entre ellos se encontraban:

¶ Otras [coplas] de salud hijas de Sion

¶ La ystoria de la doncella Teodora

¶ La ystoria de la muerte de los comendadores

¶ La comedia de la birgen de guadalupe

¶ Notas breves para husar el oficio de escrivano

¶ Comedia de cómo el Rey don Rodrigo perdió españa

¶ Los dichos de los siete sabios de grecia

¶ Avisos de lo que se a de contemplar en la misa

¶ Décima parte de barios romances[59].

Cinco años antes, Alexandro Thÿerrÿ[60] hacía presentación de dos memoriales cuyo contenido revela el surtido obrecillas que hacia finales del reinado de Felipe III podía ser llevado a la imprenta[61]. Decía uno de ellos:

Muy poderoso señor

Alexandro Thÿerrÿ, archero de V.A., digo que tengo en mi poder diuersos tratados de deuoción que otra vez han sido impresos con licencia de V.A. y del ordinario de que hago presentación, a V.A. suplico mande darme licencia para poderlas hazer imprimir atento que son útiles y prouechosas para el bien de la República y gente popular en ello recibiré mucho bien y merced. Los tratados son los siguientes:

¶ Profesión de nuestra santa fe católica

¶ Aduertencias para exercitar en obras que sean agradables del caballero de Gracia

¶ Desseos de seruir a dios

¶ Arrepentimiento de auer ofendido a su criador

¶ Prouechosíssimo tractado de las limosnas

¶ Inuocación muy deuoto (sic) a nuestra señora

¶ Confessión y protestación de la fe al morir

¶ Exposessión del psalmo del miserere mey

¶ Vida y muerte de la madre teresa de Jesús

¶ Tractado espiritual del santísimo sacramento

¶ Los misterios del Rozario

¶ Confessionario de cortez

¶ Un coloquio de cristo y el alma

¶ Mementos para celebrar

¶ Oraciones para antes y después de la sagrada comunión

¶ Marabillas que resultaron por la deuoción del Rosario

¶ Arte de contrición que el alma tiene pidiendo a dios perdón

Alexandro Thÿerrÿ

[rubricado]

Por su parte, en el otro memorial el arquero metido a editor continuaba describiendo su extraordinario cargamento:

Muy poderoso señor

Alexandro Tiery archero de su majestad digo que yo tengo en mi poder coplas y tratados de deuoción y de otras historias de que hago presentación a V.A. suplico manda (sic) darme licencia para poderlas dar a imprimir, en ello recibiré mucha (sic) bien y merced.

Alexandro Tierÿ [rubricado]

Y son las siguientes

¶ Modo rezar el Rozario

¶ 4 pliegos de villancicos diferentes al nacimiento de nuestro señor que se han cantado delante del nacimiento

¶ La pasión de nuestro señor

¶ Otras de la passión [...]

¶ Villancicos al santísimo sacramento

¶ Desposorio de san Juseppe

¶ Vida y muerte de Santana

¶ [...] del peccador y alabanzas del nombre de Jesús

¶ Copplas de don Jorge Manrique

¶ Plática entre el cuerpo y el alma

¶ Diálogo de la madalena

¶ Obra de los mandamientos

¶ Coloquio entre Cristo y el hombre

¶ El testamento de Jesuchristo

¶ El testamento de nuestra señora

¶ Discursos de la inmaculada concepción

¶ Conceptos en alabanças de la Virgen

¶ Angustias de nuestra señora

¶ Penitencia de la donzella de Valladolid

¶ 4 romances en alabanças de la santa cruz

¶ Modo de vizitar las cruzes santas

¶ Coplas que cantan los niños

¶ Dos romances de san francisco

¶ Vida de santa maría egipciaca

¶ La buena gitana a lo divino

¶ Luzero de nuestro Saluación

¶ 1, 2, 3 parte de don Áluaro de luna

¶ Romances de Roldán y montesinos

¶ 6 romances del cid

¶ 7 romances de fernán cortez

¶ Romances de D. Alonso de aguilar

¶ 5 romances de bernardo del Carpio

¶ Coplas del perro de Alua

¶ Romances de los condes de carrión

¶ Romances de los ymfantes de Lara

¶ Relación de un hombre que [...] su alma

¶ Un caso sucedido en fresneda

¶ Cuentos entre un soldado y un gato

¶ Dos romances sobre la difunto pleteada

¶ 4 romances de don pedro de córdoua

¶ Un caso sucedido en almagro

¶ De una mujer que engaño a 3 demonios

¶ 4 romances de D. ladrón de guebara

¶ Testamento de la zorra

¶ Trabaxos del gallo

¶ Murmuración de mujeres

¶ Enimas de preguntas y respuestas[62].

Mezclar comedias y coplas es bastante frecuente en los memoriales relativos a esta literatura popular impresa, como sucede en la petición que Domingo de la Iglesia hizo, en 1619, para imprimir conjuntamente Catorce romances a la Pasión, una Danza de galanes, la Historia de Flores y Blancaflor, tres entremeses con algunas loas y, entre otras muchas piezas, la comedia de La noche toledana. Para censurar tan sabrosa colección preparada por el impresor conquense fue elegido Luis Vélez de Guevara[63]. Cuatro décadas más tarde, en 1658, Francisco García Fernández tramitaba el expediente para ofrecer otro selecto surtido de coplas y comedias que pensaba imprimir Mateo Fernández, con piezas como el Romance de servía en Orán al rey glosado o Dos obras graciosas para reír, el testamento de la zorra y llanto de sus parientes, junto a La creación del mundo y primera culpa del hombre de Lope, El garrote más bien dado de Calderón o El divino nazareno Sansón de Pérez de Montalbán[64].

Caso especial es el de las peticiones hechas para que una misma obra se pueda imprimir en latín y en castellano, pues el proceso de aprobación era único. En 1620, fray Luis de Miranda obtuvo licencia a un tiempo para las versiones latina y romance de un tratado suyo sobre la Inmaculada Concepción[65]. Tres años más tarde, el noble polaco Maciej Tytlewski hizo lo propio con su Relación diaria de las guerras tenidas entre polacos y turcos por los años 1620 y 1621 y su Narratio de praeliis gestis inter Polonum, et Turcam, ambas dedicadas al infante Carlos de Austria y publicadas en Madrid en 1623 al amparo de la misma licencia y privilegio[66].

Sin importar para cuántas o qué clase de piezas, las peticiones abogan a favor de la licencia solicitada para una obra en atención a los beneficios que redundarán de su impresión, así como el trabajo que ha sido preciso realizar en su composición. En la petición de El ingenioso hidalgo de la Mancha, se encarecía el «mucho estudio y trabajo quen conponer el dicho libro e gastado y ser de letura apacible, curiosa y de grande ingenio». Un año antes, en 1603, del Viaje entretenido de Agustín de Rojas se decía que «es muy curioso y se puede sacar dél muchos avisos y doctrina en que la República será aprovechada y e puesto en él mucho trabajo»[67].

En 1613, Lope de Vega aseguraba, al pedir licencia para sus Rimas sacras, que se seguiría un gran provecho de su impresión «en este tiempo en que se cantan y escriven cosas tan profanas», añadiendo que, en caso de obtener lo solicitado, «V. Alteza me animará a proseguir esta materia»[68]. Y, por su parte, ocho años más tarde, Tirso de Molina abonaba el memorial sobre sus Cigarrales de Toledo diciendo que en esta obra «e puesto mucho cuidado y trabajo, el qual es compostura muy honesta y provechosa»[69].

En otros casos, las peticiones esgrimen los méritos de una obra anterior del mismo autor como argumento irrebatible a fa-vor de la concesión de una nueva licencia. Por ejemplo, en 1621, Nicolás de Ávila, cura del Olivar, abogaba por los permisos para imprimir un Psalterio de diez cuerdas y música espiritual alegando que «fue muy provechosa la Suma que yo saqué de los diez mandamientos y maremágnum del segundo y puse por remedio para desterrar de la república el abuso de los juramentos, ansí espero en Nuestro Señor lo será éste para la devoción de los que le leyeran y dél se aprovechen»[70].

Entre los méritos de obras anteriores también cabía recordar que habían obtenido una buena acogida general entre los lectores, como hace Alonso Jerónimo de Salas Barbadillo, en 1619, a propósito de su Segunda parte del caballero puntual, obra escrita, según su autor, porque la primera parte «con mucha aprovación ha corrido por los reynos de hespaña, Ytalia y las Indias»[71]. Incluso, en el caso de la prorrogación de los privilegios que Juan Gutiérrez poseía para sus Repetitiones y sus Consilia, el jurisconsulto pidió, en 1602, que se le permitiese imprimir las dos obras juntas en un solo cuerpo, «pues son de una misma materia», asegurándose que, así, «serán de precio más acomodado y de más utilidad y provecho a quien los comprare»[72].

Además del trabajo y mérito propios, las peticiones suelen insistir en que de la impresión de las obras que presentan se seguirá utilidad, provecho, gusto, enseñanza, aprovechamiento general, destierro de ignorancias o abusos. En ocasiones, los autores fuerzan un poco el sentido que cabría atribuir a sus obras para encaminarlas hacia la utilidad de una forma que no deja de ser indisimulada. Un ejemplo de esto es el memorial que Juan Agudo de Vallejo presentó en 1622 para una Fingida Amaranta:

MPS

Don Joan Agudo de Vallejo y Cortés, vecino de Madrid, digo que yo e compuesto un libro yntitulado la fingida Amaranta y sus subscessos exemplares, que, aunque es deste género, a de ser de ymportancia y fructo para encargar el cuidado que deben tener los padres y madres de sus hijos e hijas, en el qual e puesto mucho estudio y trabajo. Suplico a V.A. se sirba mandarme dar licencia para ymprimirlo hechas las diligencias que la real pregmática dispone y por tiempo de veinte años de pribilegio o por lo que V.A. fuese servido y para ello &c. Don Joan Agudo de Vallejo y Cortés [rubricado][73].

Para géneros no tan comprometidos, los autores insistían de forma menos forzada en su utilidad. Como exponía Ágreda y Valdés en el memorial sobre su traducción de la Civil conversatione de Guazzo, porque el libro será «útil para todos los estados por su erudizión, moralidad y documentos»[74], cuando no «será de provecho a las personas que traten de gobierno», como quería Mateo López Bravo para justificar la necesidad de imprimir su De rege et regendi ratione de 1616[75], o, porque «ay muy gran falta […] pues es muy útil para las repúblicas» que decía Domingo González a propósito de la edición madrileña de la Curia filípica de Hevia Bolaños que este mercader de libros sufragó en 1619[76].

De lo particular a lo general, se asegura que las obras para las que se pide franquear su camino hacia la imprenta redundarán en un incremento del servicio a Dios y al Rey. Así, colaborar en el mantenimiento de la reputación de la Monarquía se encuentra, por ejemplo, entre los beneficios de la impresión de una Relación de dos presas que hicieron las galeras de Cataluña que, en 1611, solicitaba Gonzalo de Ribadeneira. Dar a conocer las hazañas de las cervantinas Capitana y Patrona, en lo que parece ser una reimpresión de relaciones barcelonesas, vendría a dar «noticia del valor de España y sus soldados»[77]. Y, en 1630, a Tomás Tamayo de Vargas se le ocurría abonar su petición de licencia para su Luitprandi sive Eutrandi chronicon nada menos que «por lo que inporta a la historia de España»[78].

En ocasiones, los memoriales se transforman en una suerte de historia de vida. Ottavio Sapienza no dudó en evocar diversas circunstancias de su asendereada biografía para abonar la concesión de licencia de su Nuevo tratado de Turquía que tramitó en 1620. Según su memorial, este presbítero natural de Catania había sufrido cautiverio en Estambul, Túnez y Bizerta y habría servido a la Monarquía «en algunos servicios secretos que se le encomendaron». Además de recordar estos antecedentes, el catanés justificaba su obra como un intento de conseguir que «se desengañaran muchos que en la christiandad piensan mil desvaríos perjudiciales a los ignorantes»[79]. Dos décadas más tarde, Luis Álvarez, ciego que pedía licencia y tasa para lunarios y pronósticos de Salvador Arias, Diego Sánchez Ortiz, Zaragozano, y Pedro de Miranda, no dejaba pasar por alto «que perdió la vista sirviendo a su Magestad en las guerras de Milán» ni que tenía «muger y tres hijos, madre y hermana con estrema pobreça y necesidad»[80].

En el caso de las reediciones, se suele aludir directamente a la existencia de una demanda lectora que no puede ser satisfecha. Por ejemplo, en 1599, Miguel Serrano de Vargas, por entonces vecino de Cuenca, alegaba la gran falta que había de cartillas para imprimir las suyas De maestro y discípulo[81]. Que era necesario y «al presente ay falta dellos y a sido ympreso otras vezes con licencia» es el argumento del librero Gaspar de Buendía para abonar que se le permita reeditar a Juan Luis Vives en 1596[82]. Que «la historia es gustosa y ay mucha falta dellas» asegura Andrés Sánchez de Ezpeleta en su pretensión, admitida, de poder imprimir «un romance de la historia del Cid Rui Díaz de Bivar» en 1613[83]. Con un «es de mucha utilidad» abona el librero Domingo González su memorial sobre las «obras del excelente poeta Garcilasso de la Vega» que quería imprimir en 1612[84]. Años más tarde, en 1618, un Juan Ginés, que se presenta como impresor, pedía licencia para un «método de escribir cartas» y la «tragicomedia de Calisto y Melibea» porque «ay falta de estos libros»[85]. Y, en 1653, los herederos de Diego Saavedra Fajardo pedían poder imprimir de nuevo la Corona gótica y la Idea de un príncipe cristiano «por los pocos que binieron a España»[86].

Si se trataba de una traducción, cabía mencionar la corrección de la versión que iba a ser impresa, como se hizo en el caso de la Disciplina claustral de Juan de Jesús María, cuyo memorial de licencia, presentado en 1623 por Gabriel del Santísimo Sacramento, no olvidaba insistir en que «está bien y fielmente traducido» de la lengua italiana a la castellana[87]. Por su parte, en el memorial de 1604 que Juan de Arce Solórceno presentó a propósito de su Historia de los dos soldados de Christo, Barlaán y Iosafat escrita por San Juan Damasceno (Madrid: 1608), no dudó en encarecer que «costó la traducción mucho travaxo, atento a lo qual y el provecho que della redundará en las almas de todos los letores» suplicaba la concesión de licencia y privilegio por veinte años[88]. Como ejemplo de un memorial relativo a la traducción de una obra considérese el texto del que José de Pellicer presentó a propósito de la Argenis de John Barclay:

MPS

Don Joseph Pellicer de Salas digo que yo e puesto grande afán y cuidado en traducir un libro de latín en idioma castellano intitulado Argenis de Juan Barclaio y haviéndole hecho ver en el ordinario no halló cosa que se encuentre con la fe y assí dio su Aprobación. A V.A. pido y supplico mande remitir este libro a quien le vea y visto mandar que se me despache privilegio para imprimille por ser justicia que pido &c. D. Joseph de Pellicer de Salas[89].

Para un acercamiento al estatuto de la traducción en la España del Siglo de Oro es importante, sin embargo, resaltar que los expedientes de escribanías de cámara revelan prácticas que debieron ser muy habituales. Así, en 1631, el relator del Consejo Alonso Cortés presentaba un memorial de licencia para unas «horas del día y noche de el Santo Ángel de la guarda» que había traducido o, mejor sería decir, «que yo e hecho traduçir» como se expone en su escrito, sin hacer referencia alguna al traductor, pero tampoco al formidable jesuita Jeremias Drexel, autor de este Horologium auxiliaris tutelaris angeli[90]. Sin embargo, unos años antes, en el caso ya mencionado del memorial de la Disciplina de Juan de Jesús María, el Consejo se mostró favorable ordenando que «ponga el nombre del traductor contenido en la licencia del padre general»[91].

Romance vulgar es la lengua mayoritaria, con mucho, de las obras cuya licencia se tramitaba en el Consejo, siendo menos numerosos los títulos latinos[92]. En tiempos del Quijote pocos autores parecen haberse podido dirigir al Consejo Real con las elegancias clásicas que Cristóbal de Cabrera desplegó ante el Príncipe Felipe en la Valladolid de 1548 a propósito de unos «pia opuscula mea carmine conscripta»[93]. Por el contrario, varios peticionarios se quejan de que no les resulta posible imprimir en latín o griego en Castilla y que, por tanto, debían suplicar autorización para publicar sus originales fuera del Reino, aunque les hubiese sido previamente concedida licencia de impresión. Así, en 1619, Bernardo José Aldrete se dirigía al Consejo en tales términos en relación con su Mysterii Mysteriorum sacrificii aeterni eucharistica symbola, justificando su petición por haber «falta» de tipos en estos Reinos «o de impressores que a su costa lo quieran estampar i io no tengo para poderlo hazer»[94]. Tres años, en 1616, se había pedido lo mismo para los In Ieremiam prophetam commentarii de Gaspar Sánchez[95].

El Consejo parece haber sido, en principio, reacio a acceder a esta clase de solicitudes que la normativa de 1610 había impuesto[96] y, por ejemplo, sendas peticiones que tenían que ver con los Commentaría in primam et secundam también del jesuita Sánchez no fueron concedidas, aunque se había argumentado que las prensas propias no estaban suficientemente surtidas como para satisfacer las exigencias de letrería que la impresión exigía, en especial de tipos griegos y hebreos[97].

Para la concesión o no de estas licencias se podía recurrir a la apertura de diligencias, como las que en 1620 corrieron por cuenta de Gilimón de la Mota en el caso de la Expositio moralis in Canticum canticorum del jesuita Luis de la Puente[98]. El memorial de petición es sumamente interesante pues, como el antes citado de Aldrete, su argumentación pasa por señalar que, habiéndosele concedido la licencia no la podía «usar», por «no hallar en estos reynos impresor que quiera tomar a su qüenta la impresión de dicho libro».

Como resultado de la petición, se llamó a declarar a diversos impresores de la corte, de Tomás Junta a Lorenzo de Ayala, pasando por Francisco de Medina, Luis Sánchez y Francisco Sánchez, llegándose a la conclusión de que sí se debía permitir la impresión foránea de un libro que había sido juzgado «por útil y provechoso», pero cuya licencia quedaba inutilizada porque el autor «no tiene caudal para poderlo imprimir a su costa y que los impresores desta corte tienen declarado ante el licenciado Gilimón de la Mota […] que semejantes libros no se pueden imprimir en España», aunque no porque no fuera posible llevarlos a las prensas, sino porque no tenían «despacho». Es decir, ningún costeador parecía dispuesto a arriesgarse a correr con los gastos de su impresión dadas las dimensiones y características del particular mercado de libros como aquél que no se pueden imprimir en España.