Читать книгу Песнь Бернадетте - Франц Верфель - Страница 16

Часть вторая

Будьте так добры

Глава тринадцатая

Посланцы науки

Оглавление– В конце концов, мы живем во второй половине девятнадцатого века, – вздыхает владелец кафе Дюран, подавая директору лицея Кларану его черный кофе, Эстраду, главе налоговой инспекции, – чашку шоколада, литератору де Лафиту – рюмку горькой настойки, а простуженному прокурору – дымящийся глинтвейн. Кафе «Французское» понемногу начинает наполняться. – Господа, читали сегодняшний номер тарбского «Интерé пюблик»? – возбужденно вопрошает Дюран. – Там напечатана заметочка, озаглавленная буквально так: «Пресвятая Дева является школьнице из Лурда». И такое осмеливается печатать газетчик во второй половине девятнадцатого века…

– Не переоценивайте наш век и его зрелость, Дюран, – улыбается старый Кларан. – Нашему земному шарику очень много миллионов лет. Мы же считаем несчастные девятнадцать столетий за огромный пройденный путь. Я всегда говорю своим мальчикам на уроках истории: «Не следует важничать. Человечество пока еще в детских башмачках».

Хозяин кафе, заслуженно именуемого также кафе «Прогресс», – не тот человек, который даст себя поколебать подобными глубокомысленными сентенциями. В его памяти вертятся передовицы множества газет, за чьи прогрессивные взгляды он выкладывает ежемесячно немало денег.

– Разве мы напрасно страдали? – декламирует он, воздев правую руку, как трагик, играющий на любительской сцене. – Для того ли были порваны оковы державшей нас в плену догмы, чтобы реакция снова пичкала нас отвратительными россказнями о религии?

Гиацинт де Лафит задумчиво смотрит на свою рюмку.

– Я лично нахожу, что это очень красивая сказка, – замечает он. – Вы правы, друг Кларан. Мы живем еще в самых ранних предрассветных сумерках древности. Почему, черт возьми, глазам бедного ребенка, дочери пастуха или ремесленника, не может явиться в заброшенном гроте какое-нибудь небесное божество – к примеру, Диана, или Пресвятая Дева, или хотя бы нимфа ближайшего источника? Это в духе Гомера, мой друг. За такую сказку я отдам семь сотен сцен из современных романов, в которых рыжекудрые жены банкиров изменяют своим мужьям с камердинерами или же бальзаковские и стендалевские выходцы из низов пытаются изменить социальный строй, обрюхатив какую-нибудь наивную аристократку…

Эстрад, глава налоговой инспекции, удивленно смотрит на поэта:

– Я правильно вас понял, Лафит? Вы верующий?

– Верующий? Я единственный истинно неверующий среди всех, кого я знаю, почтеннейший! Я не обожествляю ни четки, ни математические или химические формулы. Для меня религия всего лишь народный прообраз поэзии. Не смотрите на меня так неодобрительно, добрый Кларан, это вполне обоснованное определение. Искусство – это религия, вышедшая из-под влияния церкви. Поэтому религия девятнадцатого века – это искусство.

Налоговый инспектор испуганно отодвигает от себя чашечку с шоколадом:

– То, что вы говорите, возможно, годится для Парижа, но не для нас, простых сельских жителей. Как добрый католик, а я таков, я открыто заявляю, что нахожу всю эту историю с видениями в гроте Массабьель досадной и достойной сожаления…

– В этом я ничуть не сомневаюсь, – спешит ответить Лафит. – Ведь все, что сегодня называют религией, – не более чем механическое повторение, пустая условность и политический ход. Если некое человеческое создание, выделяющееся среди себе подобных, действительно верит в своих богов и видит невидимых во плоти, как это часто бывало в прежние, истинно религиозные времена, то такой человек вызывает неудовольствие всех, кто лишь соблюдает обычай и бездумно повторяет молитвы. Ибо ничто так не противопоказано эпохе, которая сама есть бледная копия, но никак не оригинал.

– Господа, господа, – умоляюще взывает Дюран, который переводит взгляд с одного на другого, не в силах понять, о чем они спорят. – Господа, о чем тут рассуждать? Ведь это же чистой воды надувательство. Вы же знаете, в нашей местности сейчас дает представления цирковая труппа из По. Могу себе представить, что какая-нибудь хорошенькая циркачка решила подшутить над недалеким ребенком…

– Это уже что-то похожее на гипотезу, – смеется литератор Лафит. – Интересно было бы услышать гипотезы других господ. Какова ваша гипотеза, господин главный сборщик налогов?

– Гипотезы – дело прокурора, – отвечает господин Эстрад с вежливым поклоном в сторону Виталя Дютура, сверкающего рано облысевшей макушкой.

– Это заблуждение, господа, – звучит гнусавый голос простуженного прокурора. – Государственная власть действует не на основании гипотез… Что касается первичного дознания, то это прерогатива полиции. – И прокурор протягивает руку полицейскому комиссару Жакоме, который только что подошел к его столику. – Есть новости, милейший Жакоме?

Полицейский комиссар отирает пот со лба, так как громадная печь Дюрана пышет жаром.

– Чистое безумие, – говорит комиссар, покачивая головой. – Я получил несколько донесений. Калле сообщает о демонстрации перед кашо. Моя дочь рассказывает, что завтра полгорода собирается отправиться вместе с малышкой Субиру к гроту Массабьель. А бригадир жандармов д’Англа сообщает о большом волнении в деревнях Оме, Вигес, Лезиньян и многих других.

– И все это в середине девятнадцатого века! – вновь горестно восклицает владелец кафе. – Лурд приобретет в глазах всей просвещенной Франции дурную репутацию. Что напишут о нас передовые газеты: «Сьекль», «Журналь де деба» и особенно «Пти репюблик»?

– Ничего не напишут, – успокаивает его Лафит. – Не переоценивайте нашу значимость. Писать о нас будет разве что «Лаведан», который сегодня опять не вышел.

– Демонстраций я, однако, терпеть не намерен, – размышляет вслух полицейский комиссар. – А что думает об этом господин прокурор?

Виталь Дютур с трудом подавляет приступ кашля.

– Для нас, судей, – объясняет он, – первостепенное значение всегда имеет ключевой вопрос: cui bono? – то есть: кому выгодно? В данном случае: кто извлечет пользу с политической точки зрения? Ибо следует себе уяснить, что любой взмах ресниц имеет в наше время отношение к политике. И если Пресвятая Дева является сегодня дочери поденщика, то она делает это с вполне определенной политической целью: стремится оказать поддержку церкви и, как следствие этого, упрочить власть духовенства, а тем самым усилить влияние роялистской партии, которая и есть партия церкви, хотя в настоящее время по соображениям тактики клерикалы внешне поддерживают либеральный режим. Таким образом, явления в гроте Массабьель служат делу реставрации Бурбонов, осуществить которую стремится французское духовенство. Как представитель императорского правительства я должен рассматривать эти явления и в особенности их возможные последствия как изменнические происки, которые в последнее время опасно усилились. Руководствуясь принципом «кому выгодно?», можно сделать логический вывод: за этой историей стоят какие-то священники, которые стремятся разжечь среди недовольного суеверного населения огонь фанатизма, чтобы добиться ослабления императорского режима. Вот каков, господа, мой основанный на размышлениях и отнюдь не гипотетический взгляд на вещи. Принесите мне, пожалуйста, еще один глинтвейн, любезный Дюран. Проклятый здешний климат вреден мне во всех отношениях…

– Вы склонны стрелять из пушек по воробьям, господин прокурор, – улыбается директор лицея.

– Нет, все очень ясно и убедительно, – одобряет речь прокурора полицейский комиссар. Однако Эстрада эта точка зрения неприятно задевает.

– Фантазия ребенка – еще не религия, – возражает он. – Религия – не то же самое, что церковь. Церковь – это не то же, что клерикалы. И клерикалы в большинстве своем – не роялисты. Я знаю священников, которые придерживаются даже республиканских взглядов.

Гиацинт де Лафит удовлетворенно потирает руки:

– Довольно, господа, не будем отвлекаться от сути дела. Итак, мы выслушали две криминалистические теории. Наш друг Дюран верит в красавицу-циркачку, которая ежедневно появляется перед девочкой в обличье мадонны. Господин прокурор, в свою очередь, верит, что какой-то священник, предположим наш великан отец Перамаль, инсценирует эти явления в костюме Девы…

– Ваш юмор, месье, не кажется мне слишком забавным, – парирует Дютур с кислой миной. – Я не утверждал, что это явление – замаскированный священник, я лишь говорил, что священник стоит за ним.

– Итак, господа не сходятся во мнении, не так ли? – говорит только что вошедший доктор Дозу, услышавший лишь последние слова. С его редингота, который он в спешке не снимает, летят во все стороны дождевые брызги. Он присаживается к столику, как всегда, лишь на пять минут.

– Только пять минут, господа, у меня всего пять минут, вот несчастье… Если я не ошибаюсь, в этом просвещенном кругу говорят о том же, о чем говорят все на свете…

– Именно так, – кивает ему литератор. – И мы ждем не дождемся, когда наука объяснит эти чудеса.

– Я знаю, месье де Лафит, – отвечает доктор Дозу, – по отношению к науке вы убежденный атеист. Вы в нее не верите, недавно вы сами мне в этом признались между площадью Маркадаль и Старым мостом. Но в данном случае, возможно, наука будет как раз кстати: понятно, я имею в виду беспристрастную, критическую науку, которая готова признать любой феномен, даже самый невероятный, прежде чем сунуть его под микроскоп… Лично я еще не имел случая наблюдать подлинные галлюцинации. Я намерен послать об этом сообщение Вуазену в Сальпетриер.

– И вы действительно решитесь, милый доктор, стоять у грота вместе с толпой простонародья? – удивленно спрашивает Эстрад.

– Не делайте этого, – предостерегает его Дюран, принесший напитки. – Это недостойно городского врача.

– В конце концов, я не только лекарь, – возражает Дозу. Меланхолическая тень сомнения пробегает по его бледному, все еще моложавому лицу. – У меня есть кое-какие, хоть и скромные, авторские работы, и только этой осенью университет в Монпелье предложил мне должность профессора кафедры неврологии, а это не мелочь в медицинском мире, уверяю вас. Я отклонил предложение, потому что врос корнями в землю Лурда. Но я еще не настолько закоснел, чтобы не испытывать интереса к столь редкому патологическому случаю…

– Так, по-вашему, речь идет о душевной болезни? – напряженно спрашивает Дютур.

– У меня нет права ставить диагноз, – осторожно отвечает врач. – Хотя во всех заведениях для душевнобольных полно параноиков, которых одолевают видения, но, вспоминая эту малышку, которую я лечу от астмы, я не склонен так легко согласиться с подобным приговором…

– Значит, каталепсия, месмеризм, истерия? – упорно допытывается Дютур.

– Это лишь термины, обозначающие весьма несхожие явления, дорогой прокурор. Сначала следует внимательно понаблюдать за пациенткой во время приступа… Как я слышал, походы к Массабьелю будут продолжаться две недели…

Прокурор делает пометку в своей записной книжке.

– Я был бы вам очень признателен, уважаемый доктор, если бы мог познакомиться с вашим отчетом о проделанном исследовании.

– Почему бы и нет, – бросает доктор, уже поднявшись с места и торопясь покинуть зал, – я ведь заскакиваю сюда ежедневно и, конечно, не стану скрывать от вас мою точку зрения.

Гиацинт де Лафит долго молчит, уставившись в пространство, залитое светом новомодных керосиновых ламп.

– Я полагаю, – внезапно говорит он, – что господа проглядели в этой истории главное. Я полагаю, что истинной проблемой является не юная ясновидица, а следующая за ней толпа…

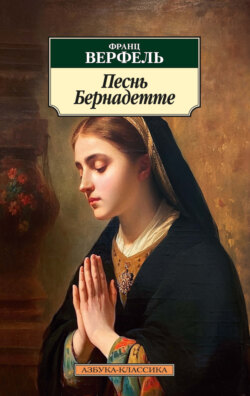

Уже к четырем часам пополудни портниха Пере приносит переделанное на Бернадетту платье Элизы Латапи – роскошное белое платье «детей Марии». И вот девочка Субиру впервые в жизни стоит перед большим зеркалом в дверце шкафа, которое отражает ее в полный рост. Пере опускается перед ней на колени, чтобы получше расправить складки.

– Я и не представляла себе, что ты можешь выглядеть такой хорошенькой, – говорит она, смиренно преодолевая себя.

Добрая Милле не скрывает восторга от этого превращения бедного нищего ребенка в настоящее «дитя Марии», превращения, заслуга которого принадлежит ей, и никому больше.

– Ну просто картинка! – восклицает она. – Наша маленькая ясновидица – настоящая картинка. Впору заказать литографию…

Бернадетта, лицо которой все больше заливается краской, смотрит на свое отражение как на мираж. Девочка так сильно взволнована потому, что до этого часа даже не представляла, как она выглядит во весь рост. В кашо есть только маленький четырехугольный осколок зеркального стекла, но никогда не было настоящего зеркала. Поэтому Бернадетта знает лицо, фигуру, одежду дамы куда точнее и подробнее, чем саму себя. Можно даже сказать, что Очаровательная в гроте для нее гораздо более реальна и гораздо меньше «видение», чем ее собственное отражение в зеркале. Проникнувшись сознанием неведомого прежде достоинства, она стоит и не может унять сердцебиение. Ее обуревает испуганный восторг и блаженное чувство праздника. Впервые она сможет отправиться завтра на встречу с обожаемым существом в достойном виде. Заметит ли дама праздничное платье, накидку из тюля, голубой поясок, поймет ли, что это подражание в ее честь, знак того, как безмерно преклоняется перед ней Бернадетта? Конечно, дама все заметит и поймет. Но понравится ли ей это? Будь ее воля, Бернадетта сейчас же побежала бы к Массабьелю, чтобы показаться даме. Она делает несколько маленьких шагов и поворачивается перед зеркалом, испытывая наслаждение удовлетворенного девичьего тщеславия. Никогда больше она не наденет старое уродливое платье и застиранный капюле. Прежняя одежда внушает ей сейчас отвращение. А что скажут завтра мама, Мария, Жанна Абади, матушка Николо, когда перед ними предстанет новая, преображенная Бернадетта?

Мадам Милле нашла в одной из своих бесчисленных, заботливо хранимых шкатулок искусственную белую розу и золотой булавкой приколола на грудь девочки. У Бернадетты вырывается сдавленный крик восторга, так прекрасно и необычно это выглядит. Она не в силах оторваться от зеркала. Лишь надвинувшиеся сумерки кладут конец радостям примерки. После этого Бернадетта сидит (также впервые в жизни) в настоящей столовой за накрытым белой скатертью столом, на который подают настоящий обед. Филипп в перчатках разливает по тарелкам превосходный суп, затем следует отварная форель, политая растопленным маслом, и, наконец, восхитительный десерт, нечто взбитое и сладкое – ничего вкуснее Бернадетта еще никогда не пробовала. Все это они запивают белым бургундским вином, приятно щекочущим язык. Госпожа Милле очень ценит хорошую кухню, как многие души, чьи более сокровенные желания радостей жизни удовлетворялись весьма неполно. Антуанетта Пере, которая благодаря своей способности без устали болтать также сумела оказаться за этим столом, зорко следит за поведением девочки. Она ожидала, что не получившая хорошего воспитания дочка поденщика будет сидеть развалясь и, уж конечно, не сумеет правильно пользоваться ножом и вилкой. Но, к удивлению Пере, Бернадетта ведет себя безупречно. Она без стеснения наблюдает за движениями хозяйки дома и, подражая ей, как отмечает изумленный Филипп, ест ловко и красиво, как придворная дама. В портнихе вновь пробуждается подозрение, что эта девчонка – отчаянная и бессовестная лгунья, что она задумала ловкую аферу, а ее вялость и апатичность – всего лишь маска, помогающая скрыть незаурядный преступный талант. Ведь самой Антуанетте Пере, как-никак дочери судебного исполнителя, понадобилось не менее двух лет, чтобы научиться непринужденно вести себя в богатых домах Лафита, Милле, Сенака и других представителей лурдского высшего общества, а эта противная девчонка все усвоила в одну минуту.