Читать книгу Raros - Francisco Rodríguez Criado - Страница 9

Оглавление22 de mayo, martes

Doña Ágata vive en un chalé próximo al madrileño Paseo de La Habana, en una calle solitaria sabiamente recogida del mundanal ruido. Un majestuoso lugar de dos plantas que alberga siete habitaciones, tres cuartos de baño, piscina familiar, huerto y asistenta que aun siendo joven parece rescatada de una novela decimonónica de Jane Austen: largo vestido puritano, delantal banco y cofia. Se llama Erlinda, un nombre muy común en su país: Filipinas.

Al poco de pulsar el timbre, es ella quien me abre la puerta.

–¿Está la señora? –pregunto retóricamente a modo de saludo, sin apenas detenerme en la entrada. Con un económico y desabrido gesto de mandíbula, huérfano de palabras, Erlinda me indica que la propietaria de este microparaíso se encuentra trajinando en el huerto, en las traseras de la finca. Avanzo por el vestíbulo con la majestuosidad de un delfín real, firme y seguro, como si estuviera en mi propia casa.

–Tienes que cambiar de asistenta –digo sonriente cuando llego al huerto, los brazos abiertos, dispuesto a darle un abrazo–. Me detesta. No puede remediarlo. Qué ve en mí: a un señorito degenerado, un escuálido y privilegiado cadáver que viste traje blanco y fuma puros malolientes. Un snob o un dandy venido a menos. En definitiva: no soy de su agrado.

Doña Ágata, sentada en una minúscula banqueta mientras adecenta un macetero, logra reconocerme tras hacer con la mano una visera que la ayuda a minimizar la invasión de los rayos del sol.

–¡No podría cambiar de asistenta, es la mejor que he tenido nunca! –dice jovial.

Parece mentira que a doña Ágata, ya septuagenaria, le sobren energías para doblegarse cuidando sus plantas. ¿Qué demonios hace aquí, en un día tan caluroso, parapetada bajo su pamela de paja? ¿Por qué cultiva flores, tomates, pimientos, berenjenas, calabacines? Bastaría hacer una llamada telefónica y al poco tendría en casa la mejor fruta del planeta en menos de una hora. Pero no, ella se resiste a frecuentar fruterías y floristerías. Sería demasiado fácil.

Ágata es un nombre mayúsculo para una mujer mayúscula. No hablo en estos términos de su fisonomía, que es poquita cosa: enjuta, de corta estatura, piernas de alambre, piel clara y apergaminada, la voz dulce y la mirada serena. Simples estrategias con las que disimular su mayor tesoro: su carácter. Un fuerte carácter que administra con morigeración, pero que saca a flote cuando menos se lo espera uno.

No, de lo que hablo es de su vitalidad, de sus ganas de vivir, de su entereza. Todos la llaman doña Ágata, excepto yo, que haciendo uso de la economía del lenguaje la llamo “tía”, a secas.

–¡Nunca cumples mis deseos! Tú no me quieres y tu asistenta tampoco. Qué dura es mi vida –me quejo de buen humor.

–Sí que te quiero –dice mi tía–, es solo que a ella la quiero más que a ti. Lleva tres años conmigo y no me ha dado un solo problema –alega sonriente–. Y mírate tú…

–No te fíes de la gente que no da problemas. A la larga son los más conflictivos. Y sin embargo yo, como digna oveja negra de la familia, nunca te fallaré, querida tía. Mi previsibilidad es un tanto a mi favor. Pero prométeme que no le dejarás a Erlinda tu herencia, o no volveré a visitarte.

–No cambiarás –dice fingiendo enfado. Con un gesto amoroso me pide que me agache para darle un beso en la mejilla y acto seguido se aferra a mi brazo derecho mientras, coqueta, se coloca la pamela–. Ayúdame a levantarme. No más actividad física por hoy… Me estoy haciendo vieja, demasiado vieja... ¿Qué hacemos aquí? Nada –Una vez en pie apenas alcanza la altura de mis hombros. No obstante, parece que soy yo quien se apoya en ella–. Te hablaría con pasión de mis tulipanes, jacintos y narcisos, que ya han brotado majestuosamente, pero sé que careces de sensibilidad para estas cosas. En realidad careces de sensibilidad y de pasión para todo. Está bien. Vamos, llévame al salón. Le diré a Erlinda que nos sirva un té.

–Espero que no me lo lance a la cara.

Tía Ágata enarca las cejas:

–Sería una escena divertida, pero dudo mucho que lo haga: a Erlinda le falta ese punto de maldad para ser perfecta –dice muy seria, resignada ante su hallazgo verbal, a sabiendas de que empieza a contagiarse de mi estilo irreverente.

Acojo su ironía con una sonrisa gremialista mientras nos dirigimos hacia el salón.

Hoy tampoco habrá espacio para la sorpresa. La tía conservadora y su periclitado sobrino interpretarán, como hacen una vez a la semana, un encuentro aparentemente natural entre familiares bien avenidos. Sin embargo, la rutina que gobierna nuestra relación impide esa presunta naturalidad. Todo parece estar predeterminado: su caluroso recibimiento, una charla introductoria sobre temas genéricos con la que romper el hielo, y por último sus preguntas sobre posibles cambios en mi circunstancia actual, que es la de siempre...

Minutos después, estamos cómodamente instalados en el salón, pertrechados en mullidos butacones frente a una mesa baja y circular de caoba que acoge el té y las pastas. Nos rodean muebles de coleccionista muy cuidados y enormes retratos de algunos de nuestros antepasados más insignes. Me fijo en uno de ellos. Debe de ser Carlos I, no el rey, sino mi tatarabuelo (o quizá sea mi bisabuelo, Carlos II). Como si de un monarca se tratara, nuestro familiar posa muy inhiesto, sentado en un recargado asiento, las manos sobre los reposabrazos, solemne, fija la mirada en el espectador, escoltado por dos mansos galgos acostados a sus pies. Los otros cuadros son similares: solemnidad y presunta grandeza. Gestos de exhibición que en otros tiempos cohibieron al niño que fui y que ahora, sin embargo, suscitan en mí vergüenza ajena.

La nuestra ha sido siempre una familia de grandes hombres y de grandes mujeres. Como diría Ralph Waldo Emerson, allá donde vayamos nos acompaña el gigante que tenemos dentro. Los cuadros de este abigarrado salón ejercen la función de recordarle al visitante que somos una familia llamada a copar los puestos altos de la sociedad, una familia con aspiraciones de poder, un clan de gigantes. Si hubiéramos nacido en Estados Unidos, hubiéramos sido dignos rivales de los Kennedy.

–Últimamente tengo la vista cansada y no consigo siquiera leer la prensa. Y como bien sabes, estoy reñida con la radio y la televisión. He trabajado demasiados años en ese mundo y ahora no quiero saber nada de él. Vivo un poco desconectada de todo. Dime, ¿alguna noticia importante?

–Ninguna que merezca la pena comentar. Cuando todo se desmorona nada importa.

–¿Otra de tus citas?

–No, tan solo una reflexión espontánea.

–Hablemos de ti. ¿Algún amor en tu vida? –pregunta sin mirarme mientras remueve lentamente el azúcar en la taza de té.

Era de esperar que con el paso de los años tía Ágata aceptara que soy un hombre adocenado y pusilánime, sin capacidad para los cambios, y mucho menos para el amor, que todo lo modifica. Pero ya dije que es una mujer con gran tesón, una mujer que a los setenta años come los tomates que ella misma planta y recoge de su huerto. Su obligación es insistir. (A su edad, pensará acertadamente, insistir es sobrevivir.) Le gustaría que yo fuera como uno de esos prohombres intimidatorios que nos miran inquisitivamente a los ojos desde los cuadros del salón. O al menos –una vez demostrado que no alcanzo el nivel que exige nuestro apellido– que fuera un miembro activo de la sociedad, un ser respetable. Le gustaría, en fin, que regarme fuera suficiente –como ocurre con sus queridas plantas– para que yo floreciera. La suya es una tarea condenada al fracaso. Yo me acojo a mi filosofía de renuncia y rechazo en rotundo sus planes de futuro. De mi futuro. Si por ella fuera, cambiaría mi estado (al de casado), mis trajes blancos (por otros más formales), mi desidia (“tienes que trabajar en algo, todo el mundo lo hace”) por un oficio digno, mis ideas sobre el pequeño mundo (por sus ideas sobre el gran mundo), mi escepticismo por su fe.

Pero ¿de veras quiere cambiarme? No estoy seguro. A veces pienso que en el fondo le gusta cómo soy y lo que soy: el eslabón perdido de una familia célebre, un eslabón que conduce irremisiblemente al abismo. Creo también que tantas reconvenciones por su parte –amables, todo hay que decirlo– forman parte de una estética, de una liturgia, son en definitiva las líneas argumentales de una obra del teatro del absurdo que representamos una vez a la semana ante un público inexistente.

–Si te dijera que sí, que hay un gran amor en mi vida, un amor que me ha devuelto las ganas de vivir, un amor que se desliza amorosamente noche a noche bajo mis inflamadas sábanas, ¿qué pensarías?

Tía Ágata detiene la taza alzada a pocos centímetros de su boca y me mira de reojo:

–No sabía que alguna vez hubieras perdido las ganas de vivir.

–Tal vez nunca las tuve –espeto con firmeza.

Tratando de mantener la compostura, añade en tono neutro:

–Ser trágico no te pega. Hazme caso, no es lo tuyo.

–Tienes razón –sonrío–. No nací para el drama. Siempre quise ser un bufón, un diletante. Debería conformarme con ese papel: se me da francamente bien.

Tía Ágata le da por fin el sorbo largamente aplazado a la taza y la deja sobre la mesa. Está muy próxima a mí, segura de sí misma, escoltada por dos llamativos galgos invisibles a sus pies. Apenas nos separan unos centímetros, treinta años y dos visiones confrontadas de la vida.

–Te diré algo que seguramente te va a animar mucho: no es cierto que quiera a Erlinda más que a ti. Y te diré algo aún más halagador: eres mi sobrino preferido.

–¡Soy tu único sobrino!

–¡Eso no tiene nada que ver! –dice mi tía medio en broma–. Aunque tuviera mil sobrinos, serías mi preferido.

–Ah, eso, efectivamente, me reconforta –sonrío y acaricio su mano, ajada por la inmisericordia del tiempo, incapaz de manifestar respeto ni siquiera por una gran dama.

–Eres el hijo pródigo que regresa a mi casa una vez a la semana.

–Vivir una semana sin ti es duro, tía. Tú eres el buen pastor con faldas y yo tu oveja descarriada.

Al escuchar mi último pie de diálogo, los ojos de tía Ágata, azules y diminutos, emiten un fulgor joven.

El mundo desde este lugar resulta sereno. Frío, escaso de actividad, previsible… pero un mundo sereno. Es el templo perfecto para que un ser humano inicie su retirada final. Y aquí, de repente, afino mis pensamientos para acabar concluyendo que aún no estoy acabado del todo. Puede incluso que ni siquiera esté iniciado… He de aprovechar mi última –o acaso la primera– oportunidad de hacer algo. Pero…

–¿… hacer qué? –pregunta mi tía, adivinando mis pensamientos–. Desde que murió tu padre, mi querido hermano, y murió hace mucho tiempo, no has hecho nada. Nada que no sea consumir tiempo y dinero con tus amigos.

–He leído tantos libros que podrían hundir esta casa. ¿Eso no es hacer nada?

–Es una forma deliciosa de perder el tiempo y de hundir la morada de esta humilde anciana, pero nada más.

–Hablas en los mismos términos en los que piensa Erlinda… o un general en el campo de batalla. Las personas adictas a la acción habláis de la vida contemplativa como si de un pecado se tratara. Siempre miráis por encima del ojo a quienes no llevamos un reloj en la muñeca… Tranquilízate: ya no me quedan amigos con quienes gastar mi tiempo y mi escaso dinero.

Mi tía suspira.

–Tú y yo tenemos que hablar en serio. Un poco de seriedad es siempre necesaria –me amonesta.

–Sí, tienes razón. Perdona. Pero tú misma te lo has preguntado con escepticismo: ¿hacer qué? Cuando uno no tiene la obligación de trabajar se acaba abandonando a la molicie, a la rutina. Vivir de las rentas es deliciosamente pernicioso: mata la ambición y el instinto de supervivencia que todos llevamos dentro. Eso te aparta definitivamente de la batalla y te convierte en un ser humano, frágil e indolente, pero humano.

–Ahórrate el discurso filosófico. Nadie se libra de la batalla. Y menos tú, que no eres rico precisamente.

–No lo necesito. Como sabes, cuando murió papá decidí tomarme un tiempo para reflexionar. Y al final no he hecho otra cosa que reflexionar y leer, leer y reflexionar. En realidad tengo más de lo que preciso: papá me dejó una herencia respetable…

–Que has dilapidado…

–Que he dilapidado, sí, aunque no del todo. Una herencia que me ha permitido y me permite vivir sin grandes lujos… y sin tener que trabajar.

–Hay cosas peores que trabajar. Yo lo he hecho durante toda mi vida, y aquí me tienes. Trabajar dignifica. No es un tópico, es un hecho. Tú podrías probarlo; puede que un poco de esfuerzo arrugue tus trajes blancos, pero no te matará. En su tiempo fuiste un magnífico estudiante. Podrías haber hecho carrera.

(¿Carrera en qué, mi adorable tía?)

–Tiempo atrás fui joven y ambicioso, te lo concedo. Dos pecados que afortunadamente he borrado de mi biografía.

–¡Pero algo habrá que te gustaría hacer! –añade inquisitiva, con inesperado énfasis–. Algo que no consideres un trabajo aun siéndolo, algo que te reconforte y te haga sentirte útil.

¿Qué es ser útil?, me pregunto. ¿Por qué todo gira en estos términos: lo que es útil y lo que es inútil y por tanto desechable? (Recuerdo la nota que Baudelaire dejó a su madre cuando intentó suicidarse: “Me mato porque soy inútil para los demás”). ¿Para qué sirven los narcisos y los tulipanes, que nacen con una fecha de caducidad tan limitada? ¿Por qué estos retratos del tamaño de una persona me parecen más ridículos que nunca?

–Dime, tía, ¿adónde quieres llegar? ¿Qué te gustaría que hiciera?

–Eres tú quien tiene que responder a esa pregunta. ¿No hay nada que te atraiga?

Podría responder de manera exhaustiva. En realidad no soy ningún asceta: me atraen demasiadas cosas, todas ellas terrenales. Pero prefiero no enumerarlas. Tía Ágata está hoy más susceptible de lo que habitual.

–Sí, hay algo –digo al fin.

–¿…?

–Sigo pensando en mi proyecto.

–¿Qué proyecto? No recuerdo que nunca hayas tenido un proyecto –dice sin la menor ironía.

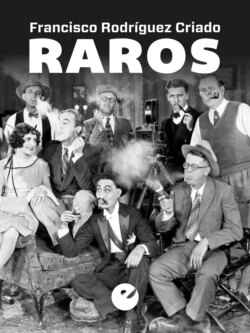

–Siempre he tenido un proyecto, no lo suficientemente oculto… ¿O acaso no recuerdas que te hablé de mis Raros?

–Ah, ese proyecto.

–Llevo recogiendo material desde los dieciocho años. En todo este tiempo he pensado mucho en ese proyecto, pero nunca me he atrevido a llevarlo a la práctica. Pero el pasado sábado me encontré con Vélez, el hermano de mi amigo Gustavo, el que murió en un accidente de tráfico.

–Lo recuerdo bien.

–Vélez y yo nos saludamos en uno de esos tugurios del centro que tanto detestas, tía, negros e inhóspitos como una mina de carbón. Hacía años que no nos veíamos, justo desde el entierro de su infortunado hermano. Decididamente, bebimos más de la cuenta. Hablamos y hablamos desaforadamente, sin orden ni concierto. Ya sabes cómo somos los hombres cuando bebemos en petit comité. En algo hemos de dilapidar nuestro tiempo… Está bien, no te impacientes, iré al grano... De alguna manera, no sé por qué, le hablé de Raros, sin ningún tipo de intención por mi parte, sin demasiados detalles. Para mi sorpresa, a él le gustó mucho la idea, tanto que me propuso que escribiera el manuscrito. Se encargaría de publicar mis raros, aseguró. Así lo dijo, “tus raros”, sustantivando el adjetivo y añadiendo el posesivo “tus”, ese dardo envenenado que pretendía insuflar en mí el gusanillo por la propiedad, por el padrinazgo. No le concedí mucha importancia: ha creado una editorial con uno de sus primos y pensé que su ofrecimiento era solo una manera como otra cualquiera de darse importancia. Deduje que disfrutaba interpretando el papel de editor pujante a la busca de nuevos talentos, solo eso. Al cabo de seis o siete cervezas me marché a casa tras intercambiar nuestros números de teléfono. Dos días después me telefoneó desde su despacho. Quería decirme que había estado pensando en mi proyecto y que su ofrecimiento de publicación era firme. Su editorial está especializada en temas históricos y cree que esta suerte de biografía de personajes raros –la mayoría de ellos poco conocidos– podría encontrar su hueco en el mercado. Sería –así lo dijo– una delicatessen entre obligados Napoleones, Gandhis y Churchills.

–¿Y?

–Y… nada.

Mi tía, entregada a su taza de té, ha estado escuchando demasiado rato sin decir nada. Es su turno para hacer preguntas, su oportunidad de insistir, su enésimo intento de supervivencia:

–¿De veras quieres escribir ese libro?

–¿Qué esperas de él?

–¿Por qué no lo has escrito antes?

–¿Por qué quieres escribirlo precisamente ahora?

Mi respuesta es siempre la misma: “No lo sé”.

–Hmmm… Entonces escríbelo –sentencia–. Si vivimos es precisamente para salir de dudas.