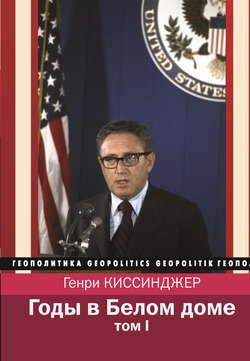

Читать книгу Годы в Белом доме. Том 1 - Генри Киссинджер, Валери д`Эcтен - Страница 5

Часть первая

Начало всех начал

III. Убеждения начинающего государственного деятеля

ОглавлениеПерспективы историка

Момент ответственности действует глубоко отрезвляюще, особенно для человека, готовившегося стать ученым. Неожиданно вынужденный совершить переход от обдумывания к принятию решений, я должен был понять разницу между умозаключением и политикой. Теперь стало уже недостаточно давать аргументированный довод, теперь требовалось быть убедительным и в действиях. Проблемы перестали носить только теоретический характер; партнеры по переговорам были не участниками дебатов, а суверенными странами, часть которых имела физическую мощь, чтобы добиться победы своей точки зрения.

Любой государственный деятель является в какой-то мере заложником фактора необходимости. Ему приходится сталкиваться с ситуациями, не им созданными. Он формируется своей собственной историей, которую уже не в состоянии изменить. Было бы заблуждением считать, что руководители приобретают глубину знаний, в то время как они приобретают опыт. Как я сказал, убеждения, которые сформировались у руководителей до их прихода на высокий пост, являются интеллектуальным капиталом. Они станут им пользоваться все то время, в течение которого будут оставаться на этом посту. У руководителей мало времени на рефлексии, на всякие размышления. Они ведут бесконечную битву, в которой нечто срочное всегда побеждает нечто важное. Общественная жизнь каждой политической фигуры это нескончаемая борьба за спасение элемента выбора от давления обстоятельств.

Приступив к исполнению своих обязанностей, я взял с собой философию, сформированную двумя десятками лет изучения истории. История – это, разумеется, не книга о вкусной и здоровой пище, предлагающая предварительно опробованные рецепты. Она учит на примере аналогий, а не на основе принципов. Она может осветить последствия действий в сравнительных ситуациях, и, тем не менее, каждое поколение должно находить для себя, какие конкретно ситуации на деле можно сравнивать. Ни одна научная дисциплина не может снять с нас бремя трудного выбора.

Я написал книгу и несколько статей по вопросам дипломатии XIX века. Моим побуждением было понять процессы, по которым Европа после Наполеоновских войн установила мир, продлившийся целое столетие. Я также хотел знать, почему этот мир лопнул в 1914 году. Но я никогда не представлял себе, что конструкции и стратегии предыдущих периодов могли бы быть применимы в прямом смысле этого слова к настоящему. Когда я вышел на эту работу, то был убежден, что прошлое может научить нас каким-то урокам. Но также понимал, что мы вступаем в период, которому не было аналога в истории: по разрушительной силе оружия, по скорости распространения идей, по глобальному воздействию внешней политики, по техническим возможностям в плане претворения в жизнь многовековой мечты об улучшении условий для человечества.

Если история чему-то и учит, то это тому, что не может быть мира без равновесия, а справедливости без ограничений. Но я в равной мере считал, что ни одна страна не может сталкиваться или даже определять свои выборы без моральных ориентиров, определяющих курс через двойственность реальности и, таким образом, делающих жертвы значимыми. Готовность пройти этим прекрасным путем отмечает отличие между восприятием нравственности ученого – или любого постороннего – и восприятием морали со стороны государственного деятеля. Посторонний размышляет в терминах абсолютных принципов; для него добро и зло определяются этими понятиями. Политический лидер не имеет такой роскоши. Он редко может достичь своей цели, кроме как поэтапно. Любой частичный шаг в своей основе морально несовершенен, и, тем не менее, нравственность не может стать ближе без него. Испытанием для философа является мотивация его принципов; испытанием для государственного деятеля является не только возвеличивание его целей, но катастрофа, которую он избегает. Человечество никогда не узнает, как ему повезло в связи с тем, что удалось избежать рисков, или предпринять действия, которые помогли избежать ужасных последствий, – хотя бы только в силу того, что нельзя подтвердить то, чего не было. Диалог между ученым и государственным деятелем в силу этого всегда представляется неубедительным. Без философии политика не будет иметь моральных и социальных норм. Но без готовности взглянуть в темноту и пойти на риск шага в неизвестность человечество никогда бы не знало мира.

История не знает ни зон отдыха, ни ровных участков. Все общества, о которых история информирует нас, проходили периоды спада; многие из них, в конечном счете, терпели крах. И все же существует некоторая разница между необходимостью и случайностью, в которой государственный деятель при помощи своей настойчивости и интуиции должен выбирать и таким образом формировать судьбу своего народа. Опасно игнорировать объективные условия; прятаться за исторической неизбежностью равнозначно моральной капитуляции. Это значит игнорировать элементы силы и надежды, вдохновения, которые веками поддерживали человечество. Ответственность государственного деятеля состоит в том, чтобы бороться против мимолетности и не настаивать на том, что оплатой ему будет монета вечности. Он может знать, что история – враг постоянства; но ни один из руководителей не настроен на отставку. Он обязан своему народу, если хочет бороться, творить и сопротивляться упадку, который охватывает все человеческие институты.

Американский опыт

Я попал на высокую должность совершенно неожиданно, в довольно сложный период жизни нашей страны. В жизни стран, как и отдельных людей, часто создается такое положение, когда кажущиеся безграничными возможности молодости неожиданно сужаются и приходится смиряться с фактом, что уже не все варианты осуществимы. Такое понимание может вдохновить на новый творческий импульс, менее невинный, вероятно, по сравнению с наивным изобилием ранних лет, но более сложный и в итоге более прочный и постоянный. Процесс понимания собственных пределов никогда не бывает легким. Он может окончиться безнадежным отчаянием или восстанием; он может вызвать ненависть к самому себе, которая превращает неизбежные компромиссы в чувство неполноценности.

Америка пережила такой период сомнения и ненависти к себе самой в конце 1960-х годов. Детонатором этого сработала война во Вьетнаме. В нее оказались втянутыми две администрации, а к 1969 году она в итоге привела к 31 тысяче погибших американцев без всяких перспектив скорейшего ее разрешения. Она начиналась при подавляющем одобрении со стороны общественности и конгресса, но оно, это одобрение, трансформировалось вначале в скепсис, а затем во все более враждебное противостояние. Для слишком многих война сопротивления агрессии превратилась в символ фундаментального американского зла. Десятилетие, которое начиналось со смелых заявлений о том, что Америка готова заплатить любую цену и нести любое бремя, чтобы гарантировать выживание и успех свободы, закончилось агонией убийств, городских погромов и ужасных демонстраций. Шестидесятые годы прошлого века ознаменовали конец нашей невинности; это было совершенно определенно. Оставалось только определить, можем ли мы научиться чему-либо от такого знания или будем заниматься самоедством, восставая против реальности нашего взросления.

Пертурбации 1960-х годов были тем более неприятны для американцев, что они имели место в конце чрезвычайного периода американских свершений. Мы создали альянсы, которые сохраняли мир и содействовали росту промышленно развитых демократий Северной Америки, Западной Европы и Японии. Мы помогли создать экономические институты, которые обеспечили глобальное процветание целого поколения. Мы содействовали деколонизации и стали первыми в развитии дела оказания помощи новым странам. На планете, которая уменьшилась благодаря совершенствованию связи и технологий, в мире, либо разоренном войной, либо борющемся на начальной стадии за самостоятельный статус государства, Соединенные Штаты Америки имели все основания гордиться своим мировым вкладом – их энергией, идеализмом и прочными достижениями.

Факт остается фактом, но после 20 лет напряженных усилий Америка оказалась не в ладах сама с собой. Согласие, которое поддерживало всю нашу послевоенную внешнюю политику, испарилось. Мужчины и женщины, которые поддерживали наши международные обязательства и достижения, оказались деморализованными тем, что они считали поражением во Вьетнаме. Слишком многие из нашей молодежи восстали против успехов своих отцов, нападая на якобы чрезмерное расширение круга наших обязательств и насмехаясь над ценностями, которые вдохновляли на такие достижения. Нарастал новый изоляционизм. Если в 1920-е годы мы отстранились от мира, потому что считали, что мы слишком хороши для него, то подоплекой изоляции конца 1960-х годов явилось требование о необходимости уйти из мира, потому что мы слишком злобны для него.

И неудивительно, что американская неуверенность в себе оказалась заразительной. Зарубежным странам трудно иметь больше веры в страну, чем та сама имеет к себе. Европейские интеллектуалы стали утверждать, что «холодная война» была вызвана американской, как, впрочем, и советской внешней политикой. Они требовали от своих правительств выбраться из зловещего круга, предложив свои собственные мирные инициативы. Многие европейские руководители, реагируя на такие настроения, стали ярыми сторонниками разрядки, играя роль «моста» между Востоком и Западом – посещая Москву, развивая связи с Пекином, требуя разоружения и торговли между Востоком и Западом.

С этими демонстрациями все было в порядке до тех пор, пока Соединенные Штаты в конце 1960-х годов не стали принимать их близко к сердцу и проводить политику, соответствующую их тематике. Неожиданно европейские политики сменили курс. Теперь их стал страшить американо-советский кондоминиум, новая «супер-Ялта», в которой американские и советские руководители решали бы глобальные вопросы через головы европейских правительств. В год, ставший свидетелем советского вторжения в Чехословакию, Соединенные Штаты осуждались многими их союзниками за то, что они одновременно и слишком воинственно настроены в Юго-Восточной Азии и слишком сильно во всех делах подлаживаются под Советский Союз. Такая двойственность подтачивала единство союзников. Расстроенный событиями в Чехословакии, оказавшийся под давлением со стороны общественности, призывающей к примирению, понуждаемый укреплять безопасность, западный союз уподобился парусному судну, застрявшему в море в штиль.

Такая же неопределенность была характерна и для нашей политики в других областях. На протяжении двух десятков лет наши контакты с Китаем были ограничены взаимными обвинениями на нерегулярных встречах на уровне послов в Варшаве. Ближний Восток был взрывоопасен, но после войны 1967 года никакой дипломатии не было на очереди в обозримом будущем. Наши внутренние разногласия мешали решительным инициативам. Казалось, Америка заняла пассивную позицию в мире, при которой при всей нашей неуверенности в себе только наша мощь могла обеспечить безопасность, только наша самоотверженность могла дать надежду.

На мой взгляд, Вьетнам был не причиной наших проблем, а симптомом. Мы оказались в полосе болезненного приспособления к глубокой трансформации глобальной политики. Нас вынудили всерьез заняться нестыковками между историей и новыми потребностями. В течение двух столетий участие Америки в делах мира, как представляется, колебалось между излишней вовлеченностью и отступлением, между ожиданием слишком многого от нашей мощи и ощущением стыда от всего этого, между оптимистичным огромным ростом и разочарованием двойственностью этого несовершенного из миров. Я был убежден в том, что глубоко подспудно лежащей причиной нашего национального беспокойства было понимание – пока еще ощущаемое не совсем ясно – того, что нам становится, как и остальным странам, очень важно осознать, что наша мощь, хотя и огромная, имеет пределы. Наши ресурсы больше не были бесконечными в сравнении с нашими проблемами; вместо этого нам следовало устанавливать приоритеты, как в интеллектуальном плане, так и в материальном. В 1950-е и 1960-е годы мы стремились добиваться окончательных решений конкретных проблем; теперь перед нами стояла задача сформировать мир и определить американскую роль, которая закреплена за нами постоянно, но которая не могла больше поддерживаться при помощи иллюзии беспредельности наших усилий.

Любая администрация, которая была бы избрана в 1968 году, стояла бы перед этой проблемой. Это было колоссальной задачей даже при самых благоприятных обстоятельствах; война во Вьетнаме превратила ее в болезненное и мучительное дело.

Наша история плохо нас подготовила. Как ни парадоксально, но отцы-основатели были умудренными государственными деятелями, понимавшими европейский баланс сил и блестяще его использовавшими, вначале для того, чтобы добиться американской независимости, а потом для ее сохранения. Хитроумная дипломатия Франклина и Джефферсона задействовала врагов Великобритании (Францию, Испанию и Россию) на нашей стороне; усиливая тем самым наши переговорные силы, Джон Джей обеспечил признание от британской короны и ликвидировал оставшиеся проблемы войны с Англией. На тот период, однако, в лучших традициях европейского баланса сил мы отделились от временных союзников и пошли дальше своим путем. В течение более трех десятков лет после завоевания независимости мы ощущали себя непрочно, как и другие страны. Мы оказались на грани войны с Францией и пережили захват столицы британскими войсками. Но мы действовали умно, пользуясь новыми возможностями. Эффективное устранение Франции и Испании из Западного полушария, новая опасность русской экспансии на северо-западе Тихого океана и разрыв Великобритании с европейскими странами привели нас в 1823 году к сговору с Британией по совместной разработке доктрины Монро с тем, чтобы исключить европейские страны из нашего полушария.

Будущее Британии лежало в европейском равновесии. Премьер-министр Каннинг понимал, что доктрина Монро «давала жизнь Новому Свету и тем самым переделывала баланс в Старом». Но для Нового Света это означало, что мы можем свободно отвернуться от Европы и посвятить всю энергию открытию континента к западу от нас. За сто лет от Ватерлоо до 1914 года мы были защищены щитом нашей географической удаленности и мощью Британии на морях, что поддерживало глобальную стабильность.

По мере укрепления мощи Соединенных Штатов и сфокусированности европейского соперничества на Европе, Африке и Азии американцы стали рассматривать изоляцию, возникшую благодаря двум океанам, нормальной формой международных отношений. Довольно самонадеянно мы приписали свою безопасность полностью превосходству верований, а не весомости нашей мощи или счастливому стечению обстоятельств истории и географии. После наполеоновских пертурбаций Америка стояла в стороне от европейских конфликтов на протяжении всего XIX века, – хотя ради пополнения территории и сохранения единства мы провели почти столько же войн, сколько и любая европейская страна, и, вероятно, потерь имели даже поболее. Но эти войны не рассматривались как ведущиеся в рамках концепции международных отношений. Для американцев они были отражением долга, вызванного предначертанием судьбы.

Американцы, потомки то ли сошедших с парусника «Мэйфлауэр», то ли беженцев от неудачных революций 1848 года, пришли к выводу, что застрахованы от тех потребностей, которыми руководствуются другие страны. Существовала, разумеется, также и прагматическая и реалистическая черта. Понимание адмиралом Мэхэном роли морской державы показало, что американцы могут глубоко мыслить и в географическом плане. Методы, при помощи которых мы приобрели Филиппины и Панамский канал, доказывали, что силовая политика не игнорировалась полностью и окончательно. Тем не менее американская политическая мысль все больше относилась к дипломатии с подозрением. Вооружения и альянсы рассматривались как аморальные и реакционные явления. К переговорам менее всего относились как к средству примирения идеалов с интересами, их больше считали западней, нацеленной на вовлечение нас в бесконечные свары в мире с сомнительной репутацией. Наша собственная предрасположенность к прямоте, наш инстинкт к открытой, шумной политике, наше недоверие к европейским манерам и континентальным элитам – все это было причиной растущей нетерпимости по отношению к кажущимся устаревшими методам европейской дипломатии, а также к ее тенденциям к двусмысленным компромиссам. В свое время даже покупка Аляски, которая в конечном счете изгнала Россию с нашего континента, рассматривалась как величайшая глупость, объяснимая только американской легковесностью перед лицом дипломатических махинаций Старого Света. Конгресс удалось только с огромнейшим трудом уговорить, чтобы он выделил семь миллионов долларов для совершения этой сделки.

Мифы о коварном превосходстве иностранцев в дипломатических уловках дошли до ХХ века. Билл Роджерс всегда мог рассчитывать на смех, когда доказывал: «Америка никогда не проигрывала войн и никогда не добивалась успеха на конференциях». Таким образом, Америка вошла в ХХ век по большому счету не готовой для той роли, которую она будет играть. Был забыт опыт умного государственного строительства, при помощи которого отцы-основатели обеспечили нашу независимость, были проигнорированы техники, при помощи которых все страны должны сохранять свои интересы. Как отмечал лорд Джеймс Брюс в 1888 году в своем трехтомнике «Американское содружество», Америка плывет «в летнем море», но вот облачная гряда появилась «на горизонте, и вот уже на небольшом расстоянии, время туманов и теней, в котором опасности могут скрываться, а их форма и масштабы едва ли просматриваются».

Хотя Америка не могла понять последствий этого в течение многих десятков лет, Пакс Британика, время господства Великобритании, на которое мы опирались так долго, заканчивалось. Мы превратились в крупнейшую в мире экономическую державу и быстро становились единственной демократической страной, обладающей достаточными силами для поддержания непрочного мирового баланса.

Вступление в Первую мировую войну было неизбежным результатом наших геополитических интересов в деле поддержания свободы мореплавания и недопущения господства в Европе враждебной державы. Но верные своим традициям, мы предпочли трактовать участие в войне в правовых и идеалистических формах. Мы вели войну во имя «прекращения всех войн» и для того, чтобы «сделать мир безопасным для демократии». Неизбежное разочарование несовершенным исходом высвободило поток изоляционизма. Мы прибегли к нашему предпочтению права в неоднократных попытках законодательно оформить окончание международного конфликта – автоматический механизм коллективной безопасности, новые планы разоружения, пакт Бриана – Келлога по запрещению войны. Отказ принять установку, что внешняя политика должна начинаться с безопасности, завел нас к тому, что мы стали в межвоенные годы относиться к своим союзникам, как к врагам, чьи вооружения должны быть ограничены, потому что оружие по определению способствовало международной напряженности. Мы выискивали «козлов отпущения» – так называемых военных фабрикантов – для объяснения причины, почему мы вообще подключились к такому грязному делу, как Первая мировая война. Спецслужбы рассматривались как не внушающие доверия, если даже не как угрозу нашим свободам. Экономическая активность рассматривалась как единственная оправдываемая форма американской деятельности за рубежом; ее цели носили либо гуманитарный характер, примером чему служили усилия Герберта Гувера по оказанию помощи, либо исключительной пассивный характер: свободная торговля, которую поддерживал Корделл Халл.

Позже, когда на подъеме оказался тоталитаризм, сделавшийся угрозой международному порядку, мы стали придерживаться нашего изоляционизма, который трансформировался из политического предпочтения в моральное убеждение. Мы фактически отказались от основных мер предосторожности, необходимых для собственной национальной безопасности. Только с большим трудом президенту Рузвельту удалось предпринять первые осторожные шаги против надвигающейся угрозы, путем оказания помощи Великобритании разными уловками и перестройкой нашей военной мощи. Вторая мировая война уже довольно долго шла, когда мы наконец-то оказались выведены из изоляции неожиданным нападением на американскую землю. Но потом, будучи поглощенными задачей достижения полной победы, мы с презрением отклонили понятие о том, что безопасность послевоенного мира могла бы зависеть от какого-то равновесия сил. В силу этого мы были так удивлены случившимся после войны. Главный факт послевоенного периода состоял в том, что разгром Германии и Италии, крайнее истощение Великобритании и Франции вывели советскую державу в сердце европейского континента и на какое-то время, казалось, отдали Западную Европу на милость Советского Союза. Возобновившаяся со стороны Москвы идеологическая враждебность все больше создавала проблемы для наших спокойных предположений военного времени относительно послевоенной международной гармонии. А американские ученые высвободили атом, дав старт новой революции в вооружениях, который разделил наше время от всего того, что было в прошлом.

Когда Дин Ачесон сказал, что он «присутствует при рождении», он имел в виду не только рождение нашей послевоенной внешней политики, но новой эры нашей собственной истории. После двух мировых войн за это столетие обязанности и бремя мирового лидерства оказались неизбежными. Соединенные Штаты, сами того не желая, превратились в стража нового равновесия. Огромная заслуга того поколения Америки в том, что оно взяло на себя эти обязанности со всей присущей им энергией, творческой фантазией и мастерством. Оказывая помощь в возрождении Европы, поддерживая ее единство, формируя институты экономического сотрудничества и расширяя защиту наших союзов, люди того поколения спасли все возможности свободы. Этот всплеск творчества является одним из славных моментов американской истории.

И все же этот период процветания неизбежно должен был закончиться, хотя бы потому, что мы неизбежно столкнулись с последствиями собственного успеха. Возрождение Европы и Японии требовало корректировок в наших союзнических отношениях. Развивающийся мир новых стран, независимости которых мы содействовали, несомненно, должен был бы потребовать большей доли глобального процветания. И ничто из проделанного нами не помешало Советскому Союзу восстановиться после войны и утвердить свою новую мощь. Первые послевоенные успехи не подготовили нас к новой эре более сложных проблем. Первые программы, подобно плану Маршалла, четвертому пункту инаугурационной речи Трумэна 1949 года, отражали наш идеализм, наш технологический уровень знаний и нашу способность преодолеть все проблемы при помощи своих собственных ресурсов. В каком-то смысле мы применяли предписания собственного Нового курса, рассчитывая на то, что политические конфликты рассосутся в ходе экономического прогресса. Это сработало в Европе и некоторых частях Азии, где существовали политические структуры. Менее всего они стали бы работать в многочисленных новых государствах. В сравнительно простом биполярном мире времен «холодной войны» мы выдержали давление или шантаж в Берлине, Корее и снова в Берлине, а затем в итоге во время кубинского ракетного кризиса. Это были наши успехи. Но в каком-то важном смысле мы ведь только приступили, не вдаваясь в детали, к решению долгосрочной проблемы взаимоотношений с Советским Союзом в термоядерный век, которые вскоре приведут к еще более двусмысленным вызовам.

Наша более серьезная проблема носит концептуальный характер. Поскольку мир, как считалось, будет «нормальным», ожидалось, что многие из наших великих международных усилий дадут окончательный результат, который восстановит нормальное состояние путем преодоления мешающих препятствий. Ожидалось, что программы для европейского экономического возрождения дадут длительное процветание. Старания, направленные на обеспечение безопасности, нацеливались на бесповоротное урегулирование с Советским Союзом. Это подразумевалось концепцией «сдерживания», которая отражала нашу послевоенную политику в отношении Советского Союза[9].

В известной статье Джорджа Кеннона за подписью «Икс», опубликованной в 1947 году в журнале «Форин афферс», говорится, что наша задача состояла в том, чтобы отражать советские заходы ответными мерами, терпеливо дожидаясь размягчения советской системы. Как это применялось в дипломатии Дина Ачесона и до некоторой степени Джона Фостера Даллеса, нам следовало тянуть время, пока мы не накопим сил для сдерживания советской агрессии, – особенно наступление на Центральную Европу, что занимало все наше стратегическое мышление. После того как сдерживание будет достигнуто, начнет работать дипломатия. «Что нам остается делать, – говорил Государственный секретарь Ачесон, – так это создать ситуацию с позиции силы; мы должны нарастить силу, и если мы создадим эту силу, то потом, как я полагаю, вся ситуация в мире начнет меняться, …а с этой переменой наступит разница в переговорных позициях разных сторон, и из всего этого, я надеюсь, появится готовность со стороны Кремля признать очевидные факты…»[10]

Определение понятия «сдерживания» рассматривало силу и дипломатию как два отдельных элемента или две фазы политики. Его целью были конечные переговоры, но не давалось никакого руководства по содержанию этих переговоров. Имелось в виду, что сила была очевидна сама по себе и что если переговоры начались, то их содержание тоже будет очевидно само по себе. Оно не отвечало на вопрос о том, как положение с позиции силы должно демонстрироваться при отсутствии прямого нападения на нас или на наших союзников. Не было также и ясно, что могло бы произойти после достижения нами положения с позиции силы, если противник вместо переговоров сосредоточится на их подрыве или обойдет наш фланг.

У этой политики сдерживания было три слабых места. Во-первых, наша излишне милитаризированная концепция баланса сил – и ее следствие, политика отсрочки переговоров о послевоенном урегулировании – как это ни парадоксально, дали Советскому Союзу время для укрепления своих завоеваний и пересмотра ядерного дисбаланса. Разумеется, сразу после окончания войны огромные советские силы в Центральной Европе намного превосходили стоящие против них войска; Западная Европа лежала поверженная, а Соединенные Штаты были деморализованы. Но реальная мощь Советского Союза составляла всего лишь часть нашей собственной. Советский Союз был истощен четырьмя годами войны и понес жертвы в количестве 20 миллионов человек. У нас была атомная монополия, и в течение 20 лет за нами было огромное ядерное превосходство. Наша сравнительная мощь никогда не была такой большой, как в начале того времени, которое вскоре станет известно как «холодная война».

Во-вторых, характер военной технологии стал таков, что баланс сил больше нельзя было считать неизменным. Ядерное оружие имеет такую разрушительную силу, что по мере роста арсеналов оно оказывается все меньше и меньше применимым для отражения любой предполагаемой агрессии. На какой-то период времени эту реальность упускали из-за нашей ядерной монополии, а позже в силу нашего количественного превосходства. Но неизбежно был достигнут такой уровень, когда технологии дали возможность Кремлю создавать угрозу, что уменьшило вероятность ядерного ответного удара. С тех самых пор поддержание военного баланса сил требовало бдительности на двух уровнях: быть достаточно сильным не только в стратегическом плане с ядерным оружием, но и на локальном уровне с обычными вооружениями. Официальные заявления о незапятнанной искренности нашей ядерной гарантии не устраняли факт ядерного тупика и вытекающие требования создания альтернативной региональной обороны. И, тем не менее, почти каждое десятилетие нужно вновь учиться пониманию значимой двойственности нашего бремени.

В-третьих, наша доктрина сдерживания никогда не могла стать достаточным ответом на современное воздействие коммунистической идеологии, которая преобразует отношения между государствами в конфликты между философиями и создает проблемы для баланса сил путем внутренних пертурбаций.

В итоге мы никогда полностью не понимали, что в то время как абсолютная сила нарастала, наша относительная позиция обязательно должна была бы упасть по мере восстановления СССР после Второй мировой войны. Наше военное и дипломатическое положение никогда не было так благоприятно, как в самом начале проведения политики сдерживания в конце 1940-х годов. То было время попытки проведения серьезного обсуждения будущего Европы. Мы этой возможностью не воспользовались.

На самом деле я склонен сомневаться в том, что Сталин изначально рассчитывал запереть всю Восточную Европу в своей орбите сателлитов. Его первые послевоенные шаги – такие, как разрешение на свободные выборы в Польше, Чехословакии и Венгрии, которые коммунисты все проиграли, – предполагают, что он, вероятно, был бы готов на урегулирование со статусом, близким статусу Финляндии. Неожиданно мы отложили серьезные переговоры до того времени, когда смогли бы мобилизовать как можно больше наших потенциальных сил. Таким образом, мы предоставили Советскому Союзу время – самый ценный товар, который был ему необходим для того, чтобы закрепить свои силы и восстановиться после войны.

Как часто бывало в прошлом, Уинстон Черчилль понял это лучше всех. В речи, преимущественно проигнорированной всеми, в октябре 1948 года, в то время, когда он не входил в правительство, он сказал:

«Возникает вопрос: что произойдет, когда у них самих появится атомная бомба и они накопят значительный их запас? Можете судить сами, что случится, исходя из того, что происходит сейчас. Если такое творится с сырой древесиной, то как будет обстоять дело с высушенной? …Никто в здравом уме не поверит, что у нас есть ничем не лимитированный срок. Мы должны довести дело до логического конца и принять окончательное решение. Хватит бегать вокруг да около, действовать непредусмотрительно и некомпетентно в ожидании, когда что-нибудь да проявится, под этим я понимаю ожидание появления для нас чего-то весьма скверного. Западные страны, по всей вероятности, скорее смогут добиться долгосрочного урегулирования и избежать кровопролития, если они сформулируют свои справедливые требования, пока в их распоряжении имеется атомная энергия и до того, как русские коммунисты получат ее тоже»[11].

Так случилось, что две войны, в которых Америка участвовала после 1945 года – в Корее и во Вьетнаме – не соответствовали никаким нашим политическим и стратегическим ожиданиям. Корея была войной, не вызванной нападением на Соединенные Штаты или наших главных союзников. Она не была нацелена на центр Европы. Не вовлекала она напрямую и СССР. Неудивительно, что ответственные лица в Вашингтоне видели в ней стратегическую диверсию, направленную на втягивание нас в Азию, в то время как Советский Союз готовил бойню в Европе. Наше ведение войны носило в силу этого экспериментальный характер. Цели колебались в зависимости от военной ситуации. В разное время нашей целью объявлялся отпор агрессору, объединение Кореи, обеспечение безопасности войск или гарантированное перемирие для разрешения военного тупика.

Наше восприятие силы и дипломатии как отдельных и последовательных фаз во внешней политике не дало нам возможности провести переговоры по урегулированию корейской войны после высадки в Инчхоне, когда у нас были самые сильные военные позиции. Это побудило нас расширить цели. Годом позже это заставило прекратить военные операции, за исключением действий сугубо оборонительного значения, в то время как переговоры стартовали, тем самым избавив противника от главного стимула к скорейшему дипломатическому урегулированию. Мы действовали так, будто процесс переговоров шел сам по себе по присущей ему своей логике вне зависимости от военного баланса – и действительно, военный нажим мог бы подорвать переговоры, настроив-де негативно нашего противника или продемонстрировав вероломство. Неудивительно, что последовал тупик, продолжавшийся почти два года, во время которого наши потери сравнялись с теми, которые мы несли, когда враждебные действия ничем не сдерживались. Отношение к силе и дипломатии как к раздельным, не связанным явлениям привело к тому, что наша сила утратила целенаправленность, а переговоры – поддержку со стороны силы.

Результатом стали внутренние потрясения, продемонстрировавшие первый раскол в новом национальном согласии по внешней политике: конфликт между Дугласом Макартуром и гражданским и военным руководством в Вашингтоне. Макартур ратовал за победу на Дальнем Востоке. Его критики утверждали, среди всего прочего, что нам следует сохранить силы для вероятной неминуемой пробы сил с Советским Союзом с применением всех средств и ресурсов, возможно, в Европе. Макартур возражал на директивы, которые ему слали, потому что они казались ему слишком ограниченными, если говорить в терминах нашей традиционной концепции войны; для политического же руководства, с другой стороны, Корея была стратегическим отклонением: она была слишком большой войной в плане восприятия Вашингтоном Европы как решающей арены битвы.

Учитывая угрозу, которую вскоре будет представлять растущий советский ядерный потенциал, можно выразить сомнение в отношении предпосылок, что время было на нашей стороне или что нам было больше терять из-за тотальной войны с Советским Союзом. Парадокс, который так и не разрешили, состоял в том, что мы ввязались в корейскую войну по причине боязни, что в противном случае гораздо большая опасность возникнет в Европе в самом ближайшем будущем. Но тогда сама неготовность оказаться перед лицом тотального удара в Европе серьезно ограничивала риски, на которые мы готовы были идти в Корее. Образовавшийся тупик ослабил внутренние связи и содействовал наступлению на наши свободы в форме маккартизма.

Десятью годами позже мы столкнулись с теми же самыми дилеммами во Вьетнаме. Еще раз мы оказались вовлеченными потому, что считали войну в Индокитае проявлением скоординированной глобальной коммунистической стратегии. И вновь старались ограничить наши риски, потому что сама глобальная проблема, в которой Индокитай казался лишь какой-то ее частью, создавал впечатление того, что Вьетнам является невыгодным местом для открытой схватки. На каждой стадии мы старались удерживать наши риски ниже уровня, который, по нашим оценкам, вызвал бы китайское или советское вмешательство. Короче говоря, наше восприятие глобального вызова в то же самое время толкало нас на какие-то дела вдали от своей страны и не позволяло нам решительно с ними справиться. Вновь война, в которую мы вступили при большой поддержке со стороны общественности, превратилась в разочаровывающий тупик, который постепенно привел к утрате поддержки.

К 1969 году война во Вьетнаме превратилась в национальный кошмар, вызвавший нападки на всю нашу послевоенную внешнюю политику. До того времени почти единодушное убеждение в том, что «холодная война» была вызвана советской непримиримостью, стало оспариваться крикливым и временами неистовым меньшинством, которое стало настаивать на том, что именно в американской воинственности, американском милитаризме и американском экономическом империализме коренилась вся международная напряженность. Этот доморощенный радикализм никогда не имел много подлинных сторонников; он рухнул моментально, как только мы ушли из Вьетнама. Поражает больше не тот факт, что он имел временную привлекательность, а его раскалывающий эффект, направленный на деморализацию тех самых групп, которые, как, возможно, ожидалось, должны были бы защищать предпосылки и достижения нашей послевоенной политики. Правящие элиты, истеблишмент, носивший интернационалистский характер, благодаря которому и стали возможны великие достижения нашей внешней политики, рухнули под натиском своих детей, которые стали задавать вопросы относительно всех их ценностей.

Новая Администрация Никсона была первой из послевоенного поколения, которая должна была проводить внешнюю политику, не имея общенационального консенсуса, который наличествовал у ее предшественников в значительной степени с 1947 года. И наша задача была, пожалуй, посложнее. Мы столкнулись не только с неурядицами войны, но и с необходимостью изложить новую внешнюю политику для новой эры. Рано или поздно Вьетнамская война закончилась бы. В чем состояли глобальные проблемы, с которыми мы сталкивались? В чем состояли наши цели в мире? Сможем ли мы сформировать новый консенсус, который смог бы примирить наш идеализм и наши обязательства, нашу безопасность и наши ценности, наши мечты и наши возможности?

Проблемы нового равновесия

Именно тогда, когда мы приступили к исполнению своих обязанностей, было уже ясно, что агония с Вьетнамом грозила новыми разочарованиями по отношению к международным делам, которые заставили бы Америку копаться в себе самой и залечивать свои раны, отказываясь от мирового лидерства. Это было бы глубочайшей трагедией, намного более печальной, чем трагедия, вызванная Вьетнамом сама по себе. Мы были бы отброшены назад в историческом цикле развития к периоду избыточной переоценки и мрачного изоляционизма. На этот раз мы бросали бы мир намного более сложный, более опасный и более зависимый от руководства со стороны Америки, чем мир 1930-х годов. В силу этого администрация Никсона посчитала своей задачей заложить основу для долгосрочной американской внешней политики, даже во время ликвидации нашей вовлеченности в дела Индокитая. Кризисного управления, являвшегося предметом научного внимания в 1960-е годы, было уже давным-давно недостаточно. Кризисы были симптомами более глубоких проблем, которые, если дать им возможность нагноения, могли бы оказаться во все большей степени неуправляемыми. Моральное процветание было стимулом как излишней вовлеченности, так и изоляционизма. Я лично был убежден в том, что концепция наших фундаментальных национальных интересов придаст нам сдержанность и уверенность в обеспечении преемственности. Наш идеализм должен быть не оправданием безответственности, а источником смелости, стойкости, уверенности в своих силах и указателем направления движения. Только в таком случае мы будем в состоянии формировать образующуюся международную систему, которая не имела своих прецедентов ни по своим рискам, ни по своим большим ожиданиям, ни по своей глобальной природе.

Поскольку мы были охвачены болезнью пострашнее Вьетнама, ее лечение менее всего было делом некоего опыта, а скорее философии. В эссе, опубликованном за несколько недель до выборов 1968 года, когда у меня даже и намека не было на то, что меня пригласят проверить мои идеи на практике, я написал:

«Современные брожения, несомненно, используются некоторыми людьми, чьи цели совершенно очевидны. Но тот факт, что здесь есть что использовать, является подтверждением глубокого разочарования сугубо административными и потребительски ориентированными качествами современного государства и миром, который, как представляется, генерирует кризисы по инерции. Современное бюрократическое государство, несмотря на всю его видимость силы, зачастую оказывается расшатанным до своих основ в результате на вид пустяшных причин. Его уязвимость и всемирная молодежная революция – особенно в передовых странах и среди сравнительно богатых – предполагают духовную пустоту, почти метафизическую усталость от политической окружающей обстановки, которая все больше подчеркивает бюрократические проблемы и никак не направлена на достижение более глубоких целей, а лишь на материальный комфорт…

При самых благоприятных обстоятельствах следующая администрация окажется охваченной кризисами. Почти во всех районах мира мы живем за счет капитала – борясь с тем, что лежит близко на поверхности, но редко имея дело с подспудными мотивами. Эти трудности, судя по всему, будут множиться, когда станет очевидно, что одним из наследий войны во Вьетнаме станет сильное нежелание Америки идти на риски вовлеченности за рубежом.

Новая администрация имеет право на сочувствие и понимание со стороны американского народа. Но она должна претендовать не на готовые технические ответы на трудные вопросы; ей стоит задаться правильными вопросами. Она должна признать, что в области внешней политики мы никогда не сможем внести вклад в строительство стабильного и творческого миропорядка до тех пор, пока мы, прежде всего, не сформируем какую-то концепцию этого мирового порядка»[12].

Самым зловещим изменением, ознаменовавшим наш период, стало преобразование характера власти. До наступления ядерного века невозможно было и представить, что какая-то страна могла бы обладать слишком большой военной мощью как эффективным политическим средством. Каждое пополнение мощи – по крайней мере, чисто теоретически – имело политическое применение. Ядерный век разрушил эту традиционную мерку. Страна могла бы быть достаточно сильной для того, чтобы уничтожить противника и, тем не менее, больше не способной защитить собственное население от нападения. По иронии истории, колоссальный рост мощи разрушил взаимоотношение силы с политикой. Отсюда, крупные ядерные державы в состоянии уничтожить друг друга. Но у них будут большие трудности в использовании своей силы по вопросам, которые вероятнее всего могут возникнуть. Они могли бы отразить прямой вызов своему собственному существованию; они не обязательно смогут использовать эту силу для того, чтобы навязать свою волю. Способность разрушить оказалось трудно трансформировать в вероятную угрозу даже против стран, у которых отсутствует возможность ответного удара. Разрыв между сверхдержавами и неядерными странами расширяется; и все же страх перед их силой усилил все запреты с их стороны. По мере того как мощь нарастала и становилась все более устрашающей, она также становилась абстрактной, неосязаемой и неуловимой.

Военная политика, которую мы взяли на вооружение, была политикой сдерживания. Но сдерживание это философское явление. Оно больше всего зависит от того, какой потенциал агрессор считает неприемлемым риском. В ядерный век блеф, воспринимаемый серьезно, полезен; а серьезная угроза, воспринимаемая как блеф, может оказаться катастрофой. Чем больше сдерживание имеет успех, тем труднее показать, что заставляет его работать. Поддерживался ли мир риском начать войну или потому, что противник никогда и не собирался, прежде всего, совершать агрессию? Не случайно, что движение за мир становилось все шире и шире, чем дольше сохранялся мир. Но если сдерживание так эффективно, тогда демонтируем те силы, которые его поддерживают, с серьезной угрозой для самих себя.

Ядерное оружие осложнило политическую консервативность биполярного мира. Защитники равновесия XIX века были готовы приспособить его к изменениям в силовой структуре. Политики из сверхдержав во второй половине ХХ века имеют намного меньше доверия к возможностям равновесия восстановить баланс после его нарушения. «Баланс» между сверхдержавами стал и ненадежным, и негибким. Когда мир стал биполярным, он также утратил перспективы нюансировки; выигрыш одной стороны оказывается абсолютным поражением для другой. Каждый вопрос, как представляется, связан с проблемой выживания. Дипломатия становится негибкой, а отношения, по своей сути, – подозрительными.

В то же самое время, как ни странно, военная биполярность поощряла, если не уменьшала, глобальное распыление политической мощи. Малые страны разрываются между желанием получить защиту и стремлением избежать великодержавного господства. В той же мере, в какой малые страны сомневаются в том, что их старшие партнеры стали бы рисковать своим собственным выживанием ради защиты их собственного, они вынуждены искать некие независимые средства своей защиты. Даже тогда, когда они действительно рассчитывают на то, что старшие партнеры защитят их, они тем более склонны проводить независимую внешнюю политику, даже вопреки собственному желанию. Вполне вероятно, что вызов, брошенный Шарлем де Голлем Соединенным Штатам в 1960-е годы, больше свидетельствовал о его убежденности в том, что у Соединенных Штатов не будет иного выбора, как защитить Францию в случае советского нападения, чем о заявляемом им опасении того, что они не станут этого делать. Таким же образом, новые независимые государства оказались весьма искусными в игре на разногласиях между двумя сверхдержавами, даже тогда, когда военное превосходство сверхдержав было огромным и продолжало расти.

Каждый новый президент вскоре узнает, что он стоит перед лицом двух внешне противоречивых обязанностей. Он должен набрать достаточно сил для обеспечения безопасности Америки и ее союзников и друзей. И он также должен реагировать на моральный аспект, связанный с необходимостью избежать ядерной войны. Если он воспринимается иначе, он утратит внутреннюю поддержку, в которой он нуждается в случае, если конфронтация окажется неизбежной. Он должен сделать две вещи: собрать силы и установить дисциплину в деле ее использования. Он должен поддерживать готовность Америки как к обороне, так и к миру. Ни то, ни другое он не сможет делать без общественности, которая верит его целям. Перед тем как приступить к действиям в качестве руководителя, президент должен установить свое моральное лидерство.

Труднодостижимая проблема мира при любых обстоятельствах была бы довольно трудноосуществимой. В наше время она осложнена идеологическим конфликтом. В периоды, в которые идеология играет большую роль, политическая преданность больше не совпадает с национальными границами. Коммунистические партии повсюду придерживаются философии, которая утверждает универсальное действие и историческую неизбежность и дает клятву верности иностранному государству, которое зачастую находится в конфликте с их собственным. Многие новые государства подвержены идеологическому влиянию, главным принципом для них является если не коммунизм, то мощная антизападная направленность во имя антиимпериалистической борьбы. Решающим новым конфликтом является борьба между умеренными и радикалами в развивающемся мире. В таких условиях внутренние беспорядки в любой стране могут привести к крупному сдвигу в международных группировках. Страны начинают чувствовать угрозы не только от внешней политики, но также и от, а возможно, в первую очередь, внутренних метаморфоз. Свободный коммунистический режим в Праге, который никоим образом не бросал вызов советскому превосходству во внешней политике, вынудил Советский Союз в 1968 году вторгнуться, чтобы не рисковать распространением заразы от идей, которые, как он опасался, могут распространиться повсюду в пределах его империи. Десятью годами позже беспорядки в Иране потрясли стабильность по всему Ближнему и Среднему Востоку.

Такого рода конфронтации и неопределенности все, как один, разыгрывались в глобальном масштабе в первый раз. На протяжении истории разные континенты существовали в относительной изоляции. Не ранее начала Второй мировой войны важные решения мировой политики принимались в нескольких европейских столицах. Послевоенный период стал первым, когда все страны стали взаимодействовать. В 1945 году мировое сообщество составляло 51 государство. К 1968 году оно более чем удвоилось, почти до 130 стран. Современные средства связи передавали новости и идеи моментально. События, считавшиеся, как правило, местными, – войны, соперничество, скандалы, внутренние беспорядки, природные трагедии – неожиданно стали приобретать глобальное значение. Когда администрация Никсона приступила к работе, все элементы международных отношений были в движении одновременно.

С одной стороны, промышленно развитые демократические страны получили преимущества в экономическом благополучии и политической жизненной силе. Это неизбежно стало вызовом нашему предыдущему превосходству в наших альянсах. Многие американские руководители были склонны обвинять ужасного и таинственного Шарля де Голля. Я не разделял общепринятое мнение о де Голле. Я считал его не причиной трудностей и сомнений того времени, а симптомом укоренившихся структурных перемен в атлантических отношениях. Было противоестественным, что важные решения, влияющие на судьбы стран, имеющих такие богатые традиции, национальную гордость и экономическую мощь, как страны Западной Европы и Япония, должны были приниматься за тысячи километров от них. Я настаивал годами, что в американских национальных интересах было поощрение совместной ответственности. Если Соединенные Штаты хотели бы быть опекуном всех некоммунистических районов, мы бы выдохлись психологически задолго до того, как сделали бы это физически. Мир со многими центрами принятия решений, как я полагал, полностью отвечал нашим интересам, как и нашим идеалам. Именно по этой причине я выступал против попыток администраций Кеннеди и Джонсона прервать французскую и даже, по возможности, британскую ядерную программу, а также тенденцию в Вашингтоне 1960-х годов по превращению консультаций сугубо в толкование американских предписаний.

В то же самое время так называемый третий мир развивающихся стран встречал наше интеллектуальное и политическое понимание. Наш опыт с Новым курсом и планом Маршалла не совсем подходил для содействия экономическому прогрессу и национальному строительству в странах, у которых не было ни политических традиций, ни среднего класса управленцев и администраторов. Вместо этого лидеры этих стран зачастую были сверх меры поглощены задачей установления сплоченности. Мы имели дело не со зрелыми экономиками, а с обществами, делающими первые мучительные шаги к модернизации. Стало очевидно, что национальное строительство зависело в решающей степени от способности установления политической власти. Экономическая помощь, ускоряя разрушение традиционного (часто феодального) порядка, зачастую делала политическую стабильность трудно достижимой. Одним из парадоксов истории стало то, что марксизм оказался привлекательным для развивающихся стран не в силу экономической теории, которой он гордится, а как готовый ответ на вопрос о политической легитимности и власти – формулы общественной мобилизации, оправдания политической власти, способов использования негодования против западного культурного и политического доминирования, как метод укрепления единства. Демократия менее привлекательна, и не из-за грехов Запада, а потому, что лидеры большинства развивающихся стран не подвергались рискам антиколониальной борьбы, чтобы без них можно было бы и обойтись. Есть одна историческая шутка о том, что материалистическая философия, которая не решила экономических проблем ни в одной стране, распространялась в силу своих моральных претензий, в то время как Запад, пропагандирующий идеалистическую философию, удивил себя экономическими и техническими средствами, по большей части не имеющими отношения к коренной политической и духовной проблеме.

Таким образом, новая администрация столкнулась с бурным и сложным миром, требовавшим от нас качеств, беспрецедентных в американской истории. Одновременно мы должны были закончить войну, урегулировать глобальное соперничество с Советским Союзом на фоне ядерных вооружений, придать новую силу нашим альянсам с развитыми демократическими странами и интегрировать новые государства в новое мировое равновесие, которое будет сохраняться только при условии его сочетания с чаяниями всех наций. Мы должны были повернуться к решению новых задач строительства, даже несмотря на то, что мы знали о пределах наших возможностей. Нам необходимо было найти в себе моральный дух для того, чтобы выстоять, в то время как наше общество было охвачено сомнениями.

В конце XVIII века философ Иммануил Кант в своем эссе «К вечному миру» написал, что мир в мире неизбежен; он случится либо в результате одинакового отношения всех государств к справедливости, либо в результате цикла войн с их все нарастающей жестокостью, что научит людей понимать всю тщетность конфликтов. Наше время придало новое значение предсказанию Канта. Когда страны в состоянии нанести урон в десятки миллионов человек за несколько часов, мир становится моральным императивом, настоятельной потребностью. Ни один вступающий в должность человек не может уйти от этой важной ответственности. Но коренная дилемма нашего времени заключается в том, что, если поиски мира превратятся в единственную цель политики, страх войны становится оружием в руках самых жестоких людей. Он ведет к моральному разоружению. Как стремиться и к миру, и к справедливости, к окончанию войны, которое не приведет к тирании, как быть приверженным справедливости, которая не приведет к катаклизму, – найти этот баланс является постоянной задачей государственного деятеля в ядерный век.

Таковы были тогда ощущения, о которых я раздумывал и много писал в основном как профессор. А скоро они подвергнутся испытанию событиями. Коль скоро присяга была принесена при вступлении в должность новым президентом, то уже нет больше времени для спокойных раздумий. Политик в таком разе уподобляется канатоходцу; он может избежать резкого падения, только двигаясь вперед.

9

Я обсуждал концепцию «сдерживания» в своей работе «Ядерное оружие и внешняя политика» (Нью-Йорк, Харпер и братья, 1957), 2-я глава. Отличный анализ можно найти в: Coral Bell, Negotiations from Strength (New York: Alfred A. Knopf, Inc. 1963) (Белл Корал. Переговоры с позиции силы).

10

US Congress, Senate, Committee on Armed Services and Committee on Foreign Relations, Hearings on the Military Situation in the Far East, 82d Cong., Ist. sess., 1951, p. 2083. (Комитет по вооруженным силам и Комитет по международным отношениям палаты представителей и Сената США. Слушания о военной ситуации на Дальнем Востоке).

11

Черчилль Уинстон. Речь в Лландудно, Уэльс, 9 октября 1948 года, цитируется в: «Нью-Йорк таймс», 10 октября 1948 года.

12

“Central issues of American Foreign Policy”, in Kermit Gordon, ed., Agenda for the Nation (Washington: The Brookings Institution, 1968), p. 614 (Киссинджер Генри. Центральные вопросы американской внешней политики в: коллективной монографии под редакцией Кермита Гордона «Повестка дня для нации» Института Брукинса).