Читать книгу Die gestiefelte Mütze - Gerd Grimm - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

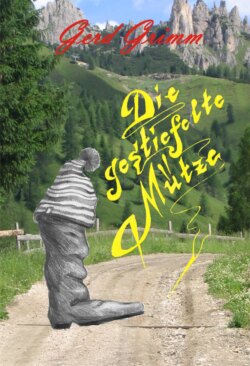

Die gestiefelte Mütze

ОглавлениеEs war vor vielen, vielen Jahren, da lebte einst eine junge Mütze bei einem Schneider. Der Schneider war kein sonderlich guter Schneider, sondern eher so ein Änderungsschneider von der billigen Sorte, wie man sie in fast allen Städten findet. Wenn die Leute ihre Kleidungsstücke gebraucht gekauft oder als Super-Sonder-Billigangebot bei Hyronnimus und Co. mitgenommen hatten, und das Zeug dann nicht so recht passen wollte, kamen sie zu ihm und gaben ihm den Auftrag, die Sachen abzuändern. Da aber die Leute, die solche Sachen kauften, meist nicht viel Geld hatten und demzufolge für das Flicken oder Ändern nicht viel bezahlen konnten, verdiente der Schneider auch nicht viel. Dadurch aber, dass der Schneider immer billig arbeiten musste und schlecht verdiente, wurde er griesgrämig und immer schlecht gelaunt. Immer griesgrämige Leute aber finden keine Frau, denn Frauen mögen im allgemeinen keine Griesgrame, es sei denn, sie sind selber griesgrämig, und die wiederum mochte der Schneider nicht. So kam es, dass der Schneider alleine leben musste, und er wurde noch viel griesgrämiger.

Er wohnte in einer kleinen Wohnung, die meist ungeheizt und furchtbar dreckig war. Den Dreck machte nie jemand weg. Er selbst war viel zu faul dazu und eine Frau, die ihm den Dreck wegmachen konnte, hatte er ja nicht.

Wenn der Schneider des Morgens aufstand, warf er sich drei Schluck kaltes Wasser ins Gesicht, das nannte er waschen, fuhr sich mit den Fingern durchs Haar, das nannte er kämmen, und setzte sich an den Tisch, um zu frühstücken. Bevor er das Brot aufschnitt, nahm er die Mütze und wischte mit ihr den Dreck vom Vortag vom Tisch.

Nach dem Frühstück klopfte er die Mütze an der Tischkante aus, setzte sie auf, und verließ die Wohnung, um in seine Werkstatt zu gehen. Die Werkstatt lag am anderen Ende

der Straße. Dort angekommen, schmiss er die Mütze auf den Arbeitstisch, knäuelte sie fest zusammen und steckte etliche Näh und Abstecknadeln hinein.

Das tat der Mütze furchtbar weh. Am liebsten hätte sie vor Schmerz laut geschrien, aber noch war die Mütze stumm. Sie traute sich noch nicht zu reden, denn sie dachte:

„Wer weiß, was sonst noch alles passiert. Es ist gut so, wie es ist, und so soll es bleiben.“

Insgeheim wünschte die Mütze den Schneider jedoch zum Teufel.

Der Schneider zog seine Stiefel aus, stellte sie in eine Ecke und ging an die Arbeit. Spät am Abend zog er die Nadeln aus der Mütze, setzte sie auf, zog sich die Stiefel wieder an, von denen der Rechte immer etwas unwillig mit dem Leder knarrte, und ging nach Hause.

Er ging immer sehr spät nach Hause, denn er konnte seine dreckige, kalte Wohnung nicht leiden. Seine Werkstatt musste, der Kunden und des guten Eindrucks willen, immer aufgeräumt und sauber sein. Auch darüber war er griesgrämig, denn das Saubermachen lag ihm überhaupt nicht. Aber eben weil die Werkstatt immer sauber war, hielt er sich dort am liebsten auf. Außerdem kam spätabends manchmal noch ein Kunde, der eine besonders eilige Arbeit hatte, weil er vielleicht mit einer schönen Frau ausgehen wollte, und er sich die beste Hose zerrissen hatte. Solche Kunden hatten es meist eilig und waren froh, dass sie noch jemanden fanden, der ihnen aus der Klemme half. Sie bezahlten den Schneider für diese Arbeit gut. Der konnte das Geld gebrauchen, denn er war ständig pleite.

Dann war da noch das mit der Einsamkeit. Der Schneider war furchtbar einsam. Niemand besuchte ihn zu Hause. Er hatte nicht einen einzigen Freund, seines Griesgrames wegen. So blieb er abends länger in der Werkstatt, um ab und zu mit einem Kunden ein paar Worte zu wechseln. Er brauchte das, denn jeder Mensch braucht ab und zu jemanden, mit dem er reden kann. Mit den Kunden sprach er meist freundlich über das Wetter oder andere belanglose Dinge. Freundlich sein musste er zu seinen Kunden, besonders zu den späten, gut zahlenden. Auch das verbitterte ihn, freundlich sein zu müssen, obwohl ihm überhaupt nicht danach war.

Wenn der Schneider dann endlich nach Hause kam, schmiss er voller Griesgram die Mütze auf den Tisch und machte sich etwas zu essen. Manchmal wischte er sich mit der Mütze den Mund ab, manchmal putzte er ein paar Fettspritzer mit ihr auf. Niemals jedoch wusch er die Mütze. Die Mütze wurde, je länger sie bei ihm war, immer unansehnlicher.

Dabei war sie eine ausgesprochen schöne Mütze, mit roten Kreisen auf blauem Grund und mit einem dicken Bommel oben dran. Nach und nach fühlte die Mütze sich immer dreckiger. Nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich. Es ging so weit, dass sie sich eines Tages selber nicht mehr leiden konnte.

Irgendwann dann, an einem Tag, an dem sie sich besonders elend fühlte und der Schneider wieder einmal allen Dreck mit ihr fortwischen wollte, fasste sie sich ein Herz und verließ ihre stumme Welt für immer. Sie sprach den Schneider an:

„He du, Schneider.“

Der Schneider glotzte ziemlich blöd, dass ihn jemand ansprach, wo er doch ganz allein in seiner Wohnung war.

„Schneider, ich rede mit dir! - Ich, deine Mütze!“

Der Schneider wurde ganz bleich. Er streckte die Hand nach der Mütze aus, nahm sie auf und hielt sie sich dicht vor das Gesicht. So etwas hatte er noch nie erlebt. Eine Mütze, die mit ihm redete.

„Mützen können nicht reden“, dachte er, „Mützen sind Kleidungsstücke“.

Und mit Kleidungsstücken kannte er sich aus, schließlich war er ja Schneider.

Die Mütze war aber eine ganz besondere Mütze. Sie hatte ein Innenleben und Gefühle, wie sie nur ganz besondere Mützen haben können, nämlich solche, die mit viel Liebe gestrickt worden sind.

„Hör mal zu, Schneider“, sprach die Mütze, „seit ich bei dir bin, behandelst du mich schlecht.

Du wäschst mich nicht.

Du steckst Nadeln in mich, bis mir vor Schmerz ganz schlecht wird.

Du wirfst mich in Ecken, und als Krönung putzt du allen Dreck mit mir weg, so als ob ich ein alter Putzlappen wäre.

Aber ich sage dir, ich bin eine Mütze, eine schöne Mütze, und ich bin stolz darauf, eine Mütze zu sein. Mützen haben den höchsten Stellenwert in der Kleiderrangordnung. Sie halten die Gedanken im Kopf warm, und so kommt es, dass diejenigen, die eine gute Mütze haben, immer freundliche und gute Gedanken haben. Für diese würdevolle und in höchstem Maße anspruchsvolle Aufgabe wollen wir Mützen auch anständig behandelt werden. Da das bei dir nicht der Fall ist, verlange ich ab sofort eine angemessene Entschädigung für meine Dienste. Außerdem fordere ich, dass du mich wenigstens einmal im Monat wäschst und auch sonst entsprechend behandelst. Das heißt: keine Nadeln mehr in meinen Eingeweiden, keine Verwendung mehr als Putzlappen und einen angemessenen Platz am Kleiderhaken neben der Tür.“

Der Schneider hatte sich wieder gefangen. Er konnte Revoluzzer und Gewerkschafter auf den Tod nicht leiden, und das, was die Mütze eben von sich gegeben hatte, hörte sich verdammt nach Gewerkschaft und Revolution an. Er sagte nur:

„Pah!“ und schmiss die Mütze in eine heiße Pfanne.

Die Mütze war stur wie ein Esel und wusste genau, was sie wollte. Sie rollte sich aus der Pfanne, vom Herd, quer durch die Stube, zum Tisch, das Tischbein herauf und blieb genau vor des Schneiders Augen liegen.

„So“, schrie sie voll Wut, „du wolltest mich anbrennen. Das wird dich teuer zu stehen kommen. Ich verlange von dir ein Tässchen Milch und ein Stückchen Brot pro Tag als Bezahlung.“

Sie hatte einmal gehört, dass Milch innerlich reinigen sollte, und, so dachte sie sich, wenn ich länger bei dem Schneider bleiben soll, muss ich was für meine innerliche Reinigung tun. Da die Mütze aber von purer Milch immer Sodbrennen bekam, forderte sie zusätzlich ein Stückchen Brot.

„Du bekommst gar nichts.“ , brummte der Schneider, „und wenn du nicht still bist, fliegst du ins Feuer.“

Das saß. Die Mütze schwieg. Sie dachte sich:

„Es ist wohl besser, wenn ich einen strategischen Rückzug mache. Aber warte, Schneider, meine Zeit kommt noch.“

Als am nächsten Morgen der Schneider den Tisch mit ihr abwischen wollte, legte sie los. Sie machte schmatzende Geräusche und zwar derart laut, dass die ganze Nachbarschaft es hören konnte. Er ließ sofort die Mütze fallen, denn er dachte:

„Wenn die Nachbarn das hören, denken die, dass ich so schmatze, und das ist schlecht fürs Geschäft.“

Schmatzen galt als unschicklich, und wenn der eine Schneider unschicklich war, gaben die Leute eben dem anderen Schneider in der Stadt den Auftrag.

Außerdem dachten die Leute, dass ein unschicklicher Mensch auch schlechte Manieren haben musste. Und Schneider mit schlechten Manieren galten im Volksmund als schlechte Schneider.

Er holte sich also einen Lappen, um den Tisch abzuwischen. Die Mütze fühlte sich unheimlich gut, denn sie hatte ihren ersten Kampf im Leben gewonnen.

Tief im Innern des Schneiders brodelte es. Er war nicht gewillt, sich von einer wild gewordenen Mütze sein Leben diktieren zu lassen. Er sagte nichts und ging ziemlich eilig in die Werkstatt. Dort angekommen, tat er, als sei nichts gewesen. Er benahm sich, wie er sich all die Jahre zuvor, Tag für Tag, benommen hatte.

In der Werkstatt fühlte die Mütze sich sicher, denn es gab keinen Ofen, in den sie hineingeworfen werden konnte. Die Werkstatt hatte Zentralheizung.

Als der Schneider sie gerade zusammenknäueln und die erste Nadel in sie hineinstecken wollte, rief sie:

„Halt! Brot und Tässchen Milch, oder...“

„Was oder?“

„Das wirst du dann schon sehen.“

„Pah!“, sagte der Schneider wieder und stieß die erste Nadel in ihr zartes Gewebe.

Daraufhin brüllte die Mütze so schrecklich, dass die Leute auf der Straße stehen blieben und sich fragten, was da wohl Entsetzliches geschehen möge.

Den Schneider erzürnte das Geschrei der Mütze fürchterlich. Je lauter sie schrie, mit umso mehr Wut donnerte er die Nadeln in sie hinein. Das Geschrei ihrerseits und das Nadeln hineindonnern seinerseits dauerte so lange an, bis sich zwei mutige, wohlbeleibte Damen, die zufällig auf der Straße daherkamen, der Sache annahmen. Sie blickten sich beide tief in die Augen und sagten: „Was auch immer dort drinnen geschehen mag, wir wollen nachsehen und dem Jammer ein Ende bereiten. Koste es, was es wolle. Wo Hilfe gebraucht wird, soll man helfen.“

Dann gaben sie sich wild entschlossen fest die Hand und marschierten auf die Tür des Schneiders zu. Dreimal klopften sie an, doch das Schreien hörte nicht auf. Im Gegenteil, die Mütze hatte das Klopfen gehört und brüllte noch einige Töne lauter.

Die beiden wohlbeleibten Damen blickten sich noch einmal ganz, ganz tief in die Augen, gaben sich noch einmal ganz, ganz fest die Hand und traten ein.

Der Schneider sah aus den Augenwinkeln, dass sich die Tür öffnete und stoppte mitten in der Bewegung.

Die Mütze hörte auf zu schreien.

Die beiden wohlbeleibten Damen standen in der Tür und sagten - nichts.

Sie blickten den Schneider tief und missbilligend an. Einen Augenblick verharrten sie noch, dann verließen sie die Werkstatt.

Als sie die Tür hinter sich geschlossen hatten, sahen sie sich ein letztes Mal ganz, ganz tief in die Augen, gaben sich ein letztes Mal ganz, ganz fest die Hand und gingen auseinander, eine jede mit dem Gefühl, eine Heldentat vollbracht zu haben.

In der Werkstatt herrschte furchtbar dicke Luft. Der Schneider kochte vor Wut.

Die Mütze fühlte sich siegessicher, sie sagte:

„Zieh die Nadeln aus mir heraus oder...“

„Was oder?“

„Das wirst du dann schon sehen.“

„Pah!“, sagte der Schneider und ging an eine Arbeit, die er am Vortag begonnen, aber nicht zu Ende geführt hatte.

Die Mütze hatte sich unterdessen etwas Neues ausgedacht. Jedes Mal, wenn ein Kunde die Werkstatt betrat, fing sie gar jämmerlich zu wimmern an.

Dieses Wimmern ging den Kunden regelrecht durch Mark und Bein. Es liefen ihnen kalte Schauer den Rücken hinunter. Die Kunden gaben vor, eine sehr wichtige Besorgung machen zu müssen, und verschwanden wieder so schnell es ging. Die Arbeit aber, die gaben sie dem anderen Schneider in der Stadt.

So kam es, dass der Schneider an diesem und an den folgenden Tagen keinen einzigen Auftrag erhielt. Es ging sogar so weit, dass sich Gerüchte in der Stadt verbreiteten, und einige schlaue Herren Mutmaßungen über das andauernde Gewimmer anstellten. Einer der Herren, der resoluteste, wollte sogar die Polizei benachrichtigen, damit endlich in der Werkstatt nach dem Rechten gesehen werde.

Dies alles bekam natürlich auch der Schneider mit und vor allem, es ging an seine Kasse. Er hatte in den letzten Tagen keinen müden Kreuzer eingenommen.

„Na warte“, dachte der Schneider nach einigen Tagen, als er des Abends nach Hause kam und er wieder den ganzen Tag vergebens auf Kundschaft gewartet hatte, „dich werd' ich los.“

Nachdem er in die Küche gegangen war, schmiss er als erstes die Mütze neben den Herd auf die Spüle, die wie immer randvoll mit dreckigem Geschirr stand. Anschließend ging er in den Keller, holte einen großen Korb Holz herauf und zündete im Herd ein Feuer an.

Er heizte kräftig ein und stopfte den Herd so voll, dass kein Span mehr hinein passte. Danach zog er sich die Stiefel aus und setzte sich an den Tisch. Seelenruhig saß er eine gute halbe Stunde und spielte mit einer Wanze, die er kreuz und quer über die Tischplatte jagte. Als es in der Küche unerträglich heiß zu werden begann, zerquetschte er die Wanze mit dem Daumen und erhob sich. Er ging zur Spüle, nahm eine dreckige Pfanne und tat so, als wollte er mit der Mütze die Pfanne auswischen. Doch plötzlich sprang er zur Seite, riss die Herdtüre auf und warf die total verdutzte Mütze hinein.

Noch ehe die Mütze etwas sagen konnte, war die Herdtüre wieder zu. Sofort fing ihr äußerer, weicher Flaum Feuer. Es war barbarisch heiß. Schon brannte sie fast überall. In wilder Panik strengte sie all ihre Wollfäden an und stemmte sich mit übermützlicher Kraft gegen die Tür. Die Holzscheite knackten und krachten. Das Feuer verlosch fast von der Gewalt, mit der sie sich gegen die Herdtüre stemmte. Plötzlich, mit einem lauten Knall, flog die Tür auf und die Mütze rollte zu Boden. Aber sie brannte noch immer. So schnell sie konnte, rollte sie sich die Spüle hinauf, hinein in einen großen Topf mit Wasser. Es zischte gewaltig, als sie sich ins Wasser fallen ließ.

„Gerettet!“, dachte sie. Erschöpft blieb sie einen Augenblick im Wasser liegen, bis die Erinnerung an den Schneider zurückkam. Sie schwang sich aus dem Topf, rollte auf den Schneider zu und brüllte mit sich überschlagender Stimme:

„Ich verlasse dich. Du wirst schon sehen, was du davon hast, ruchloser Geselle, undankbarer!“

Dann versagte der Mütze die Stimme.

Der Schneider wurde bei ihrem Anblick kreidebleich. In Schlappen rannte er aus dem Haus, die Straße entlang, in die Werkstatt und kauerte sich zitternd in eine Ecke. Kurz darauf stand er noch einmal auf, verschloss die Werksatttür von innen und schob auch noch den Riegel vor. Er hatte Angst. Schließlich hätte er um ein Haar seine Mütze ermordet. Das war Grund genug für die Mütze, ihm in die Werkstatt hinterher zu rollen. Bei dem Gedanken daran wurde er noch einen Ton bleicher, denn er wusste ja nun, welche unbändige Kraft in der Mütze steckte.

Die Mütze unterdessen dachte nicht daran, dem Schneider nachzurollen. Sie bewegte sich zum Kühlschrank, trank einen halben Liter Milch, denn Sie fühlte sich innerlich entsetzlich dreckig, aß einen viertel Laib Brot und überlegte, wie sie am besten verschwinden könnte. Wegrollen ging nicht, das hätte ihre Wolle auf Dauer nicht ausgehalten. Sie gedachte weit wegzugehen. Steine und Stöcke hätten sie ziemlich schnell zerrissen.

Sie dachte noch nach, als sich plötzlich der rechte Stiefel, der schon immer etwas unwillig mit dem Leder geknarrt hatte, bemerkbar machte. Er winkte ihr kurz mit der dicken Zehe und forderte sie auf, aufzusitzen. Die Mütze verstand sofort. Sie rollte zum Stiefel und hüpfte obenauf. Der Stiefel knarrte behaglich mit dem Leder.

„Auf geht's, Stiefel. Hinaus in die Welt!“

Der Stiefel wippte noch einmal kurz mit der dicken Zehe, dann schritt er durch die Tür ins Freie.

„Endlich frei“, seufzte die Mütze erleichtert. Der Stiefel brummte zustimmend.

„Also los, Stiefel. Was kostet die Welt!“

Mit diesem Ausruf ritt die Mütze auf dem Stiefel der untergehenden Sonne entgegen.