Читать книгу Aufbruch im Miriquidi - Chemnitzer Annalen - Gerd vom Steinbach - Страница 9

Sorbische Hilfe

ОглавлениеAls die beiden Männer bei Reinhold ankommen, erblicken sie an seiner Seite einen imposanten Mann in weißem Gewand. Über seiner Schulter liegt ein dunkelblauer Umhang, der von einer bronzefarbenen Fibel gehalten wird. Trotz seines hohen Alters steht er aufrecht in geradezu königlicher Haltung und überragt Reinhold um Haupteslänge. Der weiße Bart fällt wellig über die Brust, sein Haupthaar ebenso weiß und gewellt reicht bis tief in den Rücken. Ernst und unbeugsam schaut er aus wässrigen Augen den Ankommenden entgegen. Hinter ihm stehen seine Begleiter in derben Kitteln, gut bewaffnet mit Speeren und Schwertern, aber keinesfalls Gewalt verkörpernd.

Hildebrand nickt dem augenscheinlichen Anführer der Sorben grüßend zu. Die Hände mit den Flächen nach vorn streckend dokumentiert er seine friedliche Gesinnung. „Ich grüße euch, in deren Land wir eingedrungen sind. Wir suchen keinen Händel mit euch, wohl aber eine Bleibe bei den Unsrigen, die schon hier leben.“ Während Reinhold übersetzt, nickt der Alte leise und streicht sich würdevoll über den Bart. Seine Antwort kommt ruhig und in melodischer Weise über seine Lippen. Wie von dem kleinen Bernhard angedeutet, ist die fremde Sprache tatsächlich von vielen Zischlauten durchsetzt und rollenden R.

Reinhold bringt seinen Gefährten das Gesagte zum Verständnis: „Sie sind aus dem übernächsten Tal ostwärts gekommen, wo sie an einem Steinbach leben. Ihr Dorf liegt weitab von ihrem Volk, sie leben von der Jagd. Der Durchzug der Ungarn fügt ihnen immer wieder großen Schaden zu. Deshalb dulden sie gern unsere Krieger in ihrer Nähe, wo sie eine uralte Burg aus Vorzeiten bewohnen. Er will uns dorthin geleiten.“

‚Das wäre eine große Erleichterung für die letzte Etappe des Zuges, es entledigte uns der Erkundung des Weges‘, überlegt Hildebrand. ‚Aber es könnte ebenso gut eine Falle sein. Womöglich verschwindet unsere Kolonne in diesem Urwald auf ewig?‘ Er wirft Reinhold einen fragenden Blick zu. „Sie werden uns nicht erschlagen und sich unserer Wagen bemächtigen?“ Der Alte muss in Hildebrands Miene gelesen haben, dass dieser die Lauterkeit seines Anerbietens infrage stellt. So spricht er erneut zu Reinhold, der nun übersetzt:

„Wir sollen ihm trauen, sagt er. Sie würden uns seit gestern beobachten und hätten sie uns überfallen wollen, wäre der Hang, an dem Rudolf verunglückte, die beste Gelegenheit gewesen. Ein Bote soll zu unseren Leuten unterwegs sein, sie würden uns gewiss jemanden entgegenschicken.“ Hildebrand wägt das Gehörte ab. Darf man dieses Wagnis eingehen? Immerhin sieht er sich in der Verantwortung für zwölf Familien und will nicht leichtsinnig sein.

„Wir sollten auf das Angebot eingehen, die Zeit wird knapp“, sucht Reinhold die Zweifel zu nehmen, „die Besiedlung ist so spärlich hier, dass die Sorben kaum auf Hilfe von den eigenen Leuten hoffen können. So sind wir ihnen doch zahlenmäßig überlegen. Wenn nicht, haben wir ohnehin verloren.“

„Da hast du wohl recht, doch dürfen wir sie auf keinen Fall an unsere Wagen heranlassen, sie sind unser einziger Schutz“, stimmt er zu. „Bitte sie, uns die Trasse freilegen zu helfen. Vielleicht gehen sie darauf ein.“

Als Reinhold die Worte übersetzt, lacht der Alte breit und seine Begleiter schmunzeln verstehend.

„So seid ihr Germanen, euer König drängt in unser Land bis zum großen Elbestrom, sodass ihr zu Recht befürchten müsst, nicht willkommen zu sein. Nun, wir lieben auch euren Karl König nicht sehr, doch leben wir weitab in der Wildnis. Wenn sich mehr Menschen hier ansiedeln, können wir uns besser gegen die Ungarn zur Wehr setzen. Also begrabt euer Misstrauen. Wir bleiben euch vorerst fern und machen den Weg frei“, lässt er wissen, hebt die Hand und wendet sich mit seinem Gefolge ostwärts.

„Oje, nun ist er aber beleidigt!“, fährt es aus Hildebrand. Reinhold wehrt ab:

„Ach wo, er weiß wohl, wie es in uns aussieht. Der blickt direkt in die Seele, wie Mutter Hildburga, und braucht eigentlich gar nicht unsere Worte. Bestimmt ist er ein Priester.“

„Wie zu Hause der Pater Hermius?“, mischt sich Johannes in das Gespräch. „Der Mann sieht aber ganz anders aus, gar nicht so dunkel gekleidet und ein Kreuz trägt er auch nicht um den Hals.“

„Eben“, spottet Hildebrand, „und das Haar ist nicht rasiert, sogar der Rosenkranz fehlt. Mein Gott, du Hohlkopf, das sind keine Christen!“ Der Lange blickt erschrocken hinter den Sorben her.

„Was denn, das sind Götzenanbeter, so wie die alte Hildburga?“

„Ach, Junge, lass unsere gute Hildburga aus dem Spiel. Sie ist vielleicht eine bessere Christin als wir alle!“, unterbricht ihn Reinhold. „Überdies: Wenn die Sorben Gott einen anderen Namen geben als wir, so bleibt er doch derselbe.“

Johannes steht das Unverständnis deutlich ins Gesicht geschrieben. Zu unbeweglich ist sein Denken, als dass er die Worte begreifen könnte. Als Hildebrand abwinkt und zu den Wagen zurückgeht, folgen ihm Johannes und Reinhold, wobei der Ältere dem anderen erklärt:

„Auch unser Volk war früher anderen Göttern zugewandt. Doch im Laufe der Zeit lernten wir, dass Wotan nur ein anderer Name für Gott ist. Von Jesus haben wir erst spät erfahren. Trotzdem waren wir immer gottesfürchtig. So mag es wohl bei den Sorben auch sein. Wir dürfen sie nicht verteufeln, sondern müssen sie für uns gewinnen. Schließlich wollen wir doch friedlich mit ihnen zusammenleben.“ Die Worte begreift der Große und nickt zustimmend.

Die Fuhrleute haben sich bereits am ersten Wagen zusammengefunden. Die Frauen und Kinder bilden nicht weit von ihnen eine zweite Gruppe. Alle schauen gebannt auf ihren Führer, der recht ungehalten auf die Versammlung blickt.

„Seid ihr nicht mehr gescheit?“, grollt er. „Ohne jede Obacht lasst ihr die gesamte Kolonne! Was glaubt ihr, wie schnell euer gesamtes Hab und Gut fort sein kann? Eindeutig war festgelegt, wie gesichert wird!“

„Wird es ja auch!“, tönt eine helle Stimme aus dem Geäst. Überrascht richtet Hildebrand seinen Blick empor, wo er in halsbrecherischer Höhe seine Tochter auf zwei Ästen balancieren sieht. Über ihren Augen die Hand als Blendschutz haltend, mimt das Mädchen den aufmerksamen Beobachter.

„Hilde!“, gellt der erschreckte Ruf Gerfriedes, die ebenfalls erst jetzt die Zwölfjährige entdeckt. Diese jedoch winkt hell lachend herunter und trällert:

„Keine Angst, ich stehe sicher und mein Blick reicht weit. Welche Gefahr auch immer ich sehe, bis sie uns erreicht, habt ihr noch Zeit.“ Dem Vater bleibt ob des losen Mundwerkes seiner Tochter die Luft weg. Oh, wie gerne würde er ihr jetzt das Fell gerben! Indes singt Mathilde weiter:

„Ganz dort hinten tut es mir der Bernhard gleich und zusammen sehen wir das gesamte Sorbenreich.“ Es ist die Mimik der besorgten Eltern, die den Frechdachs eilig vom Baum klettern lässt.

Obwohl Gerfriede dem Mädchen eine schallende Ohrfeige versetzt, bringt sie es doch rasch aus der Reichweite ihres Mannes, dessen todbleiches Gesicht mit zusammengezogenen Brauen ahnen lassen, welch gewaltiger Ausbruch sich in ihm aufstaut.

„Diese Wänster!“, flüstert einer der Männer. Georg schüttelt seine rote Mähne und wendet sich Hildebrand zu:

„Reg dich nicht so auf! Wir waren als Kinder nicht anders. Wisse, die beiden habe ich dort hochgeschickt. Denkst du etwa, dass ein Erwachsener dort hinaufklettern könnte? Bessere Beobachtungsposten findest du aber nirgends. Heribert und Matthias wachen auch, oder siehst du sie hier?“ Hildebrand schluckt schwer.

„Du hast die Kinder hinaufgeschickt? Sollen sie sich die Knochen brechen?“ Georg, der rabiate Mittel bevorzugt und keine Zimperlichkeit kennt, zuckt nur die Schultern. „Was meinst du wohl, wo die beiden bei einer Rast zu finden sind? Gören sind wie Katzen, sie fallen nur, wenn sie es auch wollen.“

Das allgemeine Nicken in der weiten Runde lässt bei Hildebrands Wut abklingen und er ruft:

„Komm schon her, Hilde. Der Sturm ist vorbei!“ Zaghaft löst sich das Mädchen aus dem Schutz des mütterlichen Rückens und reibt sich die von der Schelle gerötete Wange. Tapfer versagt es den Tränen in den Augenwinkeln den Weg über die schmutzigen Wangen. Nur ein kleines Zittern in der Stimme verrät seinen Gemütszustand.

„Wir haben gut Obacht gegeben! Die Fremden sind auf der anderen Seite des Baches, an der Biegung, den Hang hinaufgegangen. Sie machen Kerben in die Bäume. Das sollen gewiss Zeichen für uns sein.“ Als Mathilde bei ihrem Vater ankommt, streicht dieser über ihren zerzausten Schopf.

„Du bist schon ein rechtes Eichhörnchen, Hilde. Laufe mit Bernhard voran, aber behaltet die Kolonne im Blickfeld“, und zu den Fuhrleuten gewandt, „auf geht’s, sie zeigen uns den Weg!“

Die Sonne berührt knapp die Baumwipfel im Westen, als die Wagen endlich den langgestreckten Hang hinunterrollen. Die Sorben haben einen recht mühelosen Weg durch den unendlichen Wald markiert, ohne noch einmal in die Nähe der Kolonne zu kommen.

Nun lichtet sich der Wald und vollkommen überraschend breitet sich eine weite Auenlandschaft vor den Fuhrleuten aus. Im Norden ist sie vom schwarzen Wald auf der nächsten Höhe begrenzt, in den Westen windet sich ein Weg auf sumpfigem Grund mit Buschwerk von den Bergen her.

Die Augen der Entwurzelten weiden sich an dem Ausblick und lebhaft wallen Vorstellungen, wie berückend die Landschaft im Sommer sein mag, wenn ein Blütenteppich die blassen Wiesen bedeckt. Im Tal weisen dicht stehende Weiden auf einen Wasserlauf hin, den sie mit hängenden Ruten gleich einem Schleier zu verbergen suchen. Ein nebeliger Streifen zwischen den geneigten Stämmen verstärkt den Eindruck noch. Weit vorn, am gegenüberliegenden Hang, grasen Rehe in der Sonne und vermitteln ein Bild tiefsten Friedens, das von dem Bussard, der hoch oben majestätisch kreist und nur hin und wieder durch einen Flügelschlag die Flugbahn korrigiert, unterstrichen wird.

„Hier sollten wir siedeln und ein neues Leben aufbauen“, seufzt Gerfriede träumerisch. Mathilde nickt versonnen.

„Oh ja, hier hätten wir alle Platz. Warum bleiben wir nicht, Vater?“ Mit spitzem Finger stößt sie ihn in die Hüfte und Hildebrand zuckt überrascht zur Seite.

„Weil es hier gewiss nicht immer so friedlich ist, mein Mädchen. Wie sollen wir denn hier die Ungarn abwehren. Da müssten wir doch den Waldrand stets und ständig in alle Richtungen bewachen. Wer soll denn dann noch Häuser bauen und die Felder bestellen? Nein, wir ziehen weiter zu den Unsrigen.“ Die Kleine seufzt:

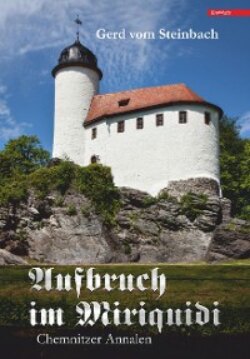

„Hoffentlich sind wir bald da!“ Auf einmal zeigt sie aufgeregt nach rechts: „Sieh doch, Vater, dort oben auf dem Bergen!“ Erstaunt blickt er auf, auf einer bewaldeten Höhe stehen Hütten, die von Palisaden umzogen ist. Trutzig wirkt der Block und stolz. Die am Hang wachsenden Bäume scheinen die Festung zu tragen. Umso mehr verwirrt es Hildebrand, dass die Wegmarkierung keinesfalls dorthin führt, sondern fast die nördliche Ausrichtung beibehält.

„Haalt!“, gellt sein langgezogener Ruf über die Fuhrwerke und bringt die Gespanne zum Stehen. „Ihr bleibt am Wagen, es wird nicht abgestiegen!“, weist er Frau und Tochter an, bevor er zu Reinhold an den ersten Wagen stapft. Rudolf, der trotz seiner Bandagen vorsichtig vom Bock geklettert ist, will sich ihm anschließen, doch gibt er sein Vorhaben schnell auf, da er mit dem Älteren nicht Schritt halten kann.

Reinhold schaut dem Treckführer entgegen und als der in Rufweite ist, weist er auf die Festung:

„Lässt du deswegen halten?“ Der Ältere nickt.

„Es ist doch merkwürdig, dass uns die Sorben daran vorbeiführen!“

„Die Festung scheint verlassen zu sein. Wenn dort unsere Leute wären, hätten sie uns gewiss jemanden herübergeschickt.“ Reinhold kneift die Augen zusammen und sucht die Gegend nach einem Reiter ab.

„Es ist mir zu ruhig.“

„Kann das nicht eine Festung der Sorben sein?“

„Die Sorben bauen anders“, wehrt Reinhold ab, „die Burg ist ganz sicher von unseren Leuten errichtet.“

„Das muss aber lange her sein“, ertönt Ludwigs Jungmännerstimme von hinten, „rechts sind die Dächer eingestürzt und es sieht alles recht verfallen aus.“ Ludwigs Augen scheinen um einiges schärfer als die der beiden anderen.

„Wenn die Burg besetzt wäre, käme uns längst ein Bote entgegen. Aber es scheint alles totenstill“, bekräftigt Reinhold die Worte seines Sohnes.

„Trotzdem scheint es mir bedenklich, dass uns noch immer keiner der Unseren entgegenkommt, wo doch die Sorben einen Boten geschickt haben wollen. Vielleicht ist die Burg dort oben doch unser Ziel und die Sorben, oder wer auch immer, haben unsere Krieger verjagt.“

„Das können wir leicht in Erfahrung bringen“, meint Hildebrand entschlossen, „wir schicken einen Kundschafter hin, oder besser zwei. Laufe zu Theo, Ludwig, er soll mit Heinrich zu mir kommen.“ Der Junge springt mit einem Satz auf den Boden und macht sich eilig auf den Weg.

Gunhild ist derweil aus dem Wageninneren gekommen und auf den Bock geklettert. Sie schaut nun auch auf die Bauten. Das dralle Weib streicht ihre strohblonden Locken aus dem Gesicht und zieht die Stirn kraus. Eine Schönheit ist sie gerade nicht, aber ihre Züge verraten Tatkraft und Gewitztheit.

„Frag doch mal Mutter Hildburga, ob das eines jener Kastelle ist, die in alten Zeiten von unserem Volk im Osten errichtet wurden“, mischt sie sich in das Geplänkel. „Wir haben solche Bauten schon gesehen, als wir als Händler zur Elbe zogen. Stimmt es, Reinhold?“ Ihr Mann pflichtete ihr nickend bei.

„Ja, wo du es sagst, kannst schon recht haben. An der Saale und der Pleiße waren diese Festungen ganz aus Holz – na ja, was davon noch übrig war. Sie müssen mehr als hundert Jahre überstanden haben.“ Hildebrand kratzt sich den Schädel.

„Das muss ein gutes Holz gewesen sein, wenn es hundert Jahre überstanden hat.“

„Ach was, wenn die Häuser bewohnt und bewirtschaftet werden, halten sie länger als hundert Jahre“, hält Gunhild entgegen. „Ihr habt doch auch nicht für jeden Sprössling ein neues Haus gebaut! Nur was verlassen ist, ist dem Verfall preisgegeben.“

„Also gut“, erwidert der Kolonnenführer, „fragen wir die Alte. Ich möchte nur wissen, woher sie über jene Feste dort befinden soll? Sie ist doch ihr ganzes Leben kaum aus unserem Tal herausgekommen.“

Schneller als man es Gunhild zutraut, ist sie vom Wagen geklettert und tritt auf Hildebrand zu.

„Es passt dir wohl nie so recht, den Rat eines Weibes einzuholen?“ Der Gerüffelte schmunzelt das kräftige Weib gutmütig an.

„Nee, es passt mir überhaupt nicht, wenn die Weiber in Männersachen reinreden. Trotzdem versucht es meine Frau immer wieder.“ Dann wird er ernst: „Es ist mir völlig einerlei, von wem ein Rat kommt, wenn er nur gut ist. Man muss halt darauf achten, dass der Rat auch tatsächlich gut ist.“

Die drei gehen zum zweiten Wagen. Rudolf sitzt allein auf dem Bock und blickt den Ankommenden entgegen. Von Hildburga, die sonst immer an seiner Seite sitzt, ist nichts zu sehen. Gunhild schaut zu ihm auf und kann sich nicht verkneifen, den zu Starrheit Verdammten zu necken.

„Na, du geschnitzter Holzscheit, deine Begleiterin ist wohl auf und davon, weil du ihr nicht elegant genug den Hof machst, wie?“

„Halte dein loses Maul. Meinst du, es macht Spaß, wenn man sich kaum bewegen kann? Trotzdem bin ich froh über den straffen Verband, sonst wäre ich ausgelaufen wie ein leckes Fass. Hildburga hat mich fein zusammengeflickt, doch nun liegt sie unter den Fellen, weil sie die Kälte nicht mehr verträgt.“

Hildebrand schiebt sich an seinen Begleitern vorbei und legt die Hand auf das Kastenbrett.

„Wir brauchen Mutter Hildburga. Wenn uns die Ideen ausgehen, muss halt die Weisheit der Alten herhalten.“ Und lauter setzt er nach: „He, Mutter Hildburga, zeige dich, du wirst gebraucht!“ Unter der Plane ist das Rascheln der Decken zu hören, gleich darauf zeigt sich das runzelige Gesicht. Kalkweiß bildet es zum dunklen Schultertuch einen starken Gegensatz, der es noch spitzer erscheinen lässt, das silberne Haar liegt in dünnen Strähnen am Kopf, die Augen blinzeln mühevoll in das grelle Tageslicht.

Gunhild stößt erschrocken die Luft durch die Nase.

„Oh Gott, Hildburga, wie siehst du denn aus? Du bist ja krank!“ Keuchend hüstelt die Alte, als verschließe ihr ein Kloß den Hals, würgt sie hervor:

„Es scheint mich erwischt zu haben. Das muss das kalte Fieber sein. Mir dreht sich alles vor den Augen.“ Sie hustet krächzend und fährt heiser fort: „Seit Jahren war ich kerngesund. Ausgerechnet jetzt holen mich solche Beschwerden ein, es ist ein Jammer!“ Rudolf legt ihr behutsam die Hand auf die Stirn.

„Heiß bist du nicht. Du wirst dich unterkühlt haben“, stellt Gunhild besorgt fest. „Du brauchst etwas Heißes zu trinken und musst dich wieder hinlegen. Nicht auszudenken, wenn du so kurz vor dem Ziel schlapp machst.“ Hildebrand unterbricht das Gespräch:

„Du kannst gleich wieder unter deine Decken kriechen, Alte. Matthias hat einen Kater mit, der kann dich wärmen. Der ist zwar alt wie Methusalem, aber da passt er ja zu dir.“

„Unsinn“, brummt Reinhold, „ich habe heiße Steine geladen, das habe ich mir schon vor Jahren zur Gewohnheit gemacht. Zwischen den Fellen hält ihre Wärme lange an. Dorthin legen wir Mutter Hildburga!“ Die Kranke nickt, die Idee behagt ihr.

„Hast du das von den Franken gelernt oder von den Sorben?“

„Weder das eine noch das andere. Ich habe es aus dem Lothringischen.“

Hildebrand will sich nicht schon wieder aus dem Gespräch drängen lassen und stellt schnell seine Frage zu den Bauten auf dem Berg. Da schließt Hildburga die Augen und beginnt mit rauer Stimme leise zu deklamieren:

„An des Bächleins breiten Auen

konnten weit nach Ost sie schauen.

In Nord und Süd des Waldes Hängen

konnten nicht das Tal beengen.

Dort bauten sie auf einer Höh’

als fortgeschmolzen ward der Schnee

auf fels’gem Grund und auf der Stell

nach altem Brauche ein Kastell.

Ein Trupp von Kriegern blieb nun dort,

die andren zogen ostwärts fort.

Sie zogen einen halben Tag

nicht mehr es wohl gewes’ sein mag,

sie kamen in ein ries’ges Tal

mit Fluss und Bach in großer Zahl.

Auf dem hohen Bergsporn dann

legten sie die Feste an,

wie es ihnen war hienieden

von König Dagobert beschieden.“

Erschöpft hält sie inne. Hildebrand zwirbelt gedankenvoll seinen Bart. ‚Es gab also zwei Kastelle, dann muss noch eines im Osten sein. Also scheinen uns die Sorben richtig zu führen‘, dachte er.

„Bringt Mutter Hildburga zu euch auf den Wagen, Reinhold. Dein Sohn soll sich zu Rudolf setzen, damit der jemanden zur Seite hat. Wir fahren weiter. Also hurtig, solange noch die Sonne scheint.“ Mit einem einzigen Satz ist Reinhold auf dem Wagen, umfasst mit seinen starken Armen Hildburga und als wäre sie ein Blatt im Winde, vollführt er mit ihr einen Halbkreis in der Luft und senkt die Kranke federleicht in die Arme Gunhilds, wo sie einen sicheren Halt findet. Er springt flugs wieder herab und geleitet seine Frau mit der zerbrechlichen Alten zu seinem Gefährt.

Bevor Hildebrand sein Fuhrwerk erreicht hat, treten Heinrich und Theobald an ihn heran.

„Ach, das habe ich ganz vergessen!“, entfährt es dem Kolonnenführer. Er hatte doch Reinholds Sohn geschickt, die beiden zu holen. Schnell klärt er die Freunde auf und während sie an ihre Plätze eilen, holpern die ersten Wagen bereits los und rollen langsam zu Tal. Ludwig, der nun neben Rudolf auf dem zweiten Wagen sitzt, schaut neugierig auf die Landschaft.

In seiner Reife zwischen Kind und Manne stehend, betrachtet er alles von beiden Seiten aus, aufgeregt und neugierig gleich einem Knaben, Vor- und Nachteile abwägend wie ein Mann. Dabei kommt ihm zugute, dass er von Kindesbeinen an auf dem Händlerwagen seiner Eltern mitgefahren war und die Welt vom fernen Lothringen bis hin zur Elbe, vom Meer bis zu den Alpen gesehen hat. So ist er gegenüber denen im Vorteil, die nur ihr Tal und dessen kleinen Umkreis kennen und nun unversehens in der Fremde sich befinden. Unablässig tasten seine wachsamen Blicke die Unebenheiten der Senke wie auch den Waldrand ab.

„Eine herrliche Landschaft ist es“, wendet er sich Rudolf zu, „es ist doch zu schade, dass sie noch nicht unter den Pflug genommen wurde.“ Rudolf ist es ganz lieb, sich mit dem nur wenig jüngeren zu unterhalten. Hildburga mag eine liebenswerte Begleiterin sein, aber sie ist eben doch eine alte Frau.

„Weißt du, Ludwig, wenn die Sorben es gekonnt hätten, wären sie sicher hier sesshaft geworden. Aber wie sollen sie mit ihren Holzpflügen die Baumwurzeln dem Boden entreißen? Wir können das mit unseren Eisengeräten, aber mit Holz? – Nein, das geht nicht.“

„Da mag was dran sein, aber in der Aue sind doch nicht so viele Wurzeln“, hält der Junge dagegen. Rudolf kann den Bauern in sich nicht leugnen.

„Sicher, in der Aue hast du kaum Wurzeln. Doch fallen andere Unwägbarkeiten ins Gewicht: Denn im Frühjahr kann sich das kleinste Bächlein rasch in einen reißenden Strom verwandeln, der das Ackerland überschwemmt und die Saat fortspült. Gleiches kann dir bei einem heftigen Regenguss widerfahren. Kein vernünftiger Mensch will sich und sein Gut dieser Gefahr aussetzen.“

„Stimmt, direkt am Fluss sieht man nur wenige Felder, es sei denn, ein Wall wurde aufgeschüttet“, er überlegt kurz, „ich glaube, einen Deich haben sie es genannt. Der hält das Wasser vom Acker.“ Davon hat Rudolf schon gehört, aber gesehen hat er solch einen Deich noch nie. Bei den Friesen soll es welche geben, am Meer und an den Mündungen großer Flüsse. Die Senken gehören den Wassern, das Vieh weidet dort, aber keinem Bauern würde es einfallen, dort ein Feld zu bestellen oder gar einen Hof zu errichten. Die Anwesen der Thüringer und ihre Äcker sind weiter oben angelegt, sodass kein Wasser sie überschwemmen kann.

„Siehst du, die Berge zeigen sich hier wie bei uns und wir tun sicher gut daran, auch höher zu siedeln“, belehrt er den Jüngeren. „So steil die Hänge auch sein mögen, man findet gewiss fruchtbare Flächen zur Bewirtschaftung.“ Ludwig schaut auf den Berg, der sich auf der anderen Seite des Tales hinzieht.

„Stimmt, auf jener Seite sind die Neigen flach. Dort sind auch die Handelsstraßen angelegt, damit die Gespanne nicht so viel Kraft aufwenden müssen. Als wir einmal im Lothringischen waren, sind wir durch den Schwarzwald gezogen. Dort sahen die Berge ganz anders aus und man hätte glauben können, die Götter hätten einfach Eimer ausgeschüttet. Wenn nicht die alten Straßen gewesen wären, wir wären nicht hindurch gekommen.“

Inzwischen hat der Wagen den Bach in der Mitte der Aue erreicht und die Räder rumpeln über die vom Wasser glattgeschliffenen Steine. Hier hat sich das Bächlein nur oberflächlich in den Grund gegraben, sodass die Ochsen das Gespann beinahe mühelos über den Boden ziehen.

„Von diesem Rinnsal soll eine Gefahr ausgehen?“ Ludwig rümpft die Nase. „Da drinnen müssen die Fische doch laufen, um vorwärts zu kommen!“ Rudolf schnieft vernehmlich.

„Da hast du nun schon fast die halbe Welt gesehen, aber die Macht des Wassers kennst du nicht. Stell dir vor, auf allen Hängen taut der Schnee und das Schmelzwasser rinnt hinab, oder ein langer starker Regen fällt. Dieses Bächlein kann all das Wasser nicht auffangen und überschwemmt die gesamte Aue!“

„Aber dann muss ja in jedem Tal so ein Bach plätschern!“

„Hast du auf unserer Fahrt bisher auch nur eine Senke ohne ein Wasser gesehen?“ Ludwig zieht die Schultern hoch. Darauf hat er nicht geachtet.

Gerade hat die Spitze der Formation die halbe Strecke zwischen dem Gewässer und dem Waldessaum bewältigt, als Reinhold einen Reiter ausmacht, der zwischen den Bäumen hervorprescht. Im wilden Galopp treibt er seinen Braunen auf die Truppe zu und schwenkt seine Kappe in der Hand.

„Hejo, Thüringer!“ Seine raue Stimme dröhnt eindrucksvoll und füllt das weite Tal, als wollte sie die Erdgeister vertreiben. „Bringt eure Karren auf Trab, oder wollt ihr erst im Frühjahr bei uns sein?! Hejo!“

Im Näherkommen wird sein rötliches Gesicht mit dem dünnen Kinn und einem Lippenbart offenbar. Vor dem ersten Wagen reißt er das Ross zurück, sodass es wild scheut und mit den Vorderhufen in der Luft trommelt. Dem Tier beben die Flanken, die Nüstern sind von Schaum bedeckt. Als das Pferd endlich steht, springt der Reiter von seinem Rücken. „He, Leute, hat es euch die Stimme verschlagen oder seid ihr stumm? Hejo, ihr habt sogleich das Ziel erreicht!“ Reinhold betrachtet den verwegenen Mann, dessen Heiterkeit auf alle ansteckend wirkt. Er lächelt leise und nickt bedächtig:

„Hejo ist also dein merkwürdiger Name. Es freut mich zu hören, dass wir gleich da sind. Doch erkenne ich noch nicht, wo wir hin sollen.“

„Nur nicht so fade, Bruder Ochsenkutscher! Ich bin der Meldereiter vom Heerlager am Flusse Kamenitza. Ihr seid spät dran und bei eurem Tempo werdet ihr wohl erst in der Nacht euer Lager erreicht haben.“ Der Bursche schiebt sich keck seine Kappe über den Schopf und zwinkert mit dem Auge. „Aber so schlimm wird es nicht werden. Dort oben läuft eine Straße, die euch bis ans Ziel bringt.“ Überrascht schaut Reinhold den Hang hinauf.

„Eine richtige Straße hier in der Wildnis? Wer hat die denn angelegt?“ Prompt äfft der Meldereiter sein Staunen nach:

„‚Wer hat die denn angelegt?‘! Meinst du vielleicht, dass die Sorben fliegen können? Hier gibt es fast in jedem Tal ein Anwesen, meist von einem Jäger. Im Laufe der Zeit haben sich zwischen den Hütten Wege gebildet, gerade breit genug, dass ein Wagen darauf fahren kann.“

„Das ist ja großartig. Jetzt bürge noch dafür, dass uns keine Gefahr mehr droht und uns bei euch ein Festmahl erwartet“, geht Reinhold auf die Tonlage des Burschen ein, der sich jedoch in keiner Weise verspottet fühlt.

„Welche Gefahr meinst du? Für die Ungarn ist es zu spät im Jahr und die Sorben bereiten uns keinen Verdruss, sie sind friedlich. Aber Weiber haben die, Weiber …!“, mit glänzenden Augen zeichnet er übergroße Rundungen in die Luft.

Inzwischen ist die Neuigkeit von Wagen zu Wagen geflogen und die Gespanne verkürzen die Abstände untereinander. Von der Mitte der Kolonne schiebt sich Hildebrands Fuhrwerk an die Spitze und sogleich schließen sich ihm die anderen Gespanne an.

Als sie den Hang erklommen haben, öffnet sich tatsächlich ein Fahrweg, dessen staubige Spur sich zwischen den Baumriesen nach Osten windet.