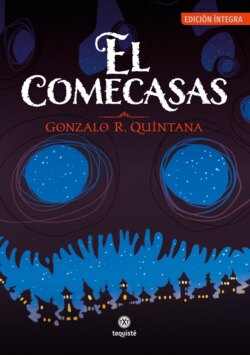

Читать книгу El comecasas - Gonzalo R. Quintana - Страница 4

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1

La caja

ОглавлениеFue en un equinoccio de otoño, en la pacífica bahía de Lembuu. Allí, donde nadie miraría, en el pueblo costero de Torre Baja, preparaban como cada año las fiestas locales con su tradicional mercado popular.

Mientras el pueblo ostentaba colaboración y entusiasmo, Amis y su hijo mayor, Aldar, recogían redes mar adentro.

—Dieciocho meros y sesenta sardinas —dijo el padre haciendo un detenido recuento—, volvamos a casa.

—Me gustaría pescar un poco más… ¡Así tendríamos más pescados! —dijo Aldar emocionado, mirando las olas.

Su padre, hombre sencillo, sonrió.

—¿Y para qué querrías más pescados?

—Para tener más dinero yyy… bueno, gastarlo en la feria —respondió el niño tímidamente.

—Mira Aldar, tu cansado padre ya no puede enseñarte muchas cosas, pero de las que aún me quedan por decirte, quiero que recuerdes bien esta —dijo y se aproximó a su hijo con la red en la mano—: esta red, confeccionada por ti y tu abuela, puede recoger solo un número de peces y no más. ¿Verdad? —Aldar asintió con la cabeza—. Y este bote puede llevar cierto número de personas y no más. ¿De acuerdo? —El temprano pescador no entendía aún la intención de las palabras de su padre—. Tu madre y tu hermana comen un mero entre las dos; tú y yo nos comemos dos meros, y un cuarto se lo damos al viejo Ermo, que ya no puede salir a pescar. El resto lo llevamos al mercado. Así encontramos la felicidad día a día. No nos hace falta nada más.

—Pero si cogiéramos más peces, podríamos tener más monedas y no saldríamos a la mar todos los días —dijo Aldar mientras rescataba un cangrejo de la red para lanzarlo de regreso a las aguas.

Amis podría triplicar su pesca diaria, no obstante, quería enseñarle a su heredero la importancia de recolectar únicamente lo necesario para vivir, y controlar su ansiedad, disfrutando libremente cada etapa de la vida.

—Si todos los hombres de pesca pensáramos y actuáramos como lo estás proponiendo, el mar se quedaría sin peces más temprano que tarde. Debes ser paciente y constante, hijo, solo así el tiempo te dará lo que sueñas.

Aldar se acomodó en la proa, no había entendido muy bien las palabras del padre, por lo que suspiró y estiró los brazos para acariciar las olas.

Cuando llegó a casa, aún con los pies mojados, su abuela le pidió ir al bosque a por setas. Aldar cogió su cesta de mimbre y saltó entre los tejados hasta llegar, casi de inmediato, al linde del bosque. Ya no quedaban boletus, esos que cocinaba la abuela, al menos no a simple vista, por lo que tuvo que adentrarse en la arboleda para buscar robellones y níscalos.

Como todo niño de esa época y lugar, creía haberlo visto todo y saber lo suficiente para ganarse la vida en el mundo; sin embargo, lo que observó desfilar por delante de él lo dejó atónito, sin palabras. A unos metros de su cesta, pasando el encinar, una enorme caja envuelta en coloridas telas descendía por el camino que conducía hasta la entrada del pueblo. No la tiraban caballos, camellos ni cansadas mulas, sino ocho grandes cerdos salvajes. ¡Sí, de esos que huelen a rayos y centellas!

Los dos primeros parecían jabalíes. O al menos eso decían sus afilados colmillos.

Aldar volvió corriendo a su casa para contárselo a su familia. Olvidadas quedaron la canasta y las setas para el almuerzo. Durante el regreso, imaginó qué cosas podría traer en su interior la gran caja y su extraño portador…

«Tal vez contenga muñecos de madera y juguetes, ¡no, no!, ¡animales exóticos!, seguramente la caja esconde animales nunca antes vistos por estos lares. ¡¿O contendrá magia y trucos provenientes de tierras lejanas?!», pensaba el imaginativo Aldar con la impaciencia de un muchacho de su edad.

Nadie escuchó con seriedad lo que el joven contaba eufórico. Eso sí, su abuela le preguntó por la canasta y, al no darle razón sobre ella, recibió un regaño y la penitencia de llevar a su hermana más pequeña a la feria del pueblo.

—¡Uff! ¡Qué aburrido, todos los años es lo mismo! —exclamó tironeando a su hermana de la mano.

Menos mal que recogería de camino a Berat, su gran compañero de aventuras.

Este año, se habían prometido ir por aquellas dos tirachinas que en la feria pasada no compraron por falta de monedas. Berat estaba emocionado.

—¡Llegó el día, Aldar, he vendido toda mi cosecha de caracoles! —decía Berat golpeando su bolsillo lleno de calderilla.

A media calle, cruzando el arco de piedra, los esperaba la ruidosa plaza central. Esquivaron malabaristas, bufones, músicos callejeros y hasta un desfile de alocadas ocas.

—¡Allí, Aldar, allí! —le gritaba su amigo Berat señalando el puesto de armas de madera, pero los hipnotizados ojos del joven pescador ya se habían clavado otra vez en la enigmática caja—. ¡Las tirachinas, Aldar!

Los gritos de Berat se desvanecían en el barullo de la multitud. Aldar y su hermana se aproximaban poco a poco al enorme círculo de gente formado alrededor de la misteriosa caja forrada.

—¡Acercaos, acercaos sin miedo! —vociferaba un delgado personaje de pie sobre el armatoste.

Los hermanos atravesaron sin problemas la muchedumbre para escuchar al enjuto hombre.

—¡Venid y presenciad con sus propios ojos el comienzo y sorprendente cambio de esta villa!

Semejantes palabras despertaron un interés contagioso, atrayendo incluso a los artistas y puesteros más importantes del mercado. No faltaban tampoco soldados, sacerdotes, condes ni altos prelados.1

1 Una rara versión de esta historia agrega que hasta los perros dejaron de perseguir a los gatos, y que los gatos soltaron de sus bocas a los ratones para escuchar al hombre. Dicen que guardias y ladrones olvidaron sus roles por un rato para acudir de la mano al llamado. Pero no la incluiré en mi versión, ya que la considero un tanto exagerada.

Aquel hombre y su misteriosa caja eran verdaderamente cautivadores.

—¡No os traigo especias ni trucos de tierras lejanas! —dijo el hombre a través de un altavoz de hojalata. Aldar rebufaba por lo bajo—. ¡Os traigo una mejor calidad de vida!

El círculo de espectadores engordaba cada vez más.

—¡Sí! Decidme, ¿cuántos de ustedes han soñado con una casa mejor? ¿Cuántos de ustedes ocultan su descontento?, acostumbrados a los pobres espacios donde duermen. ¿O es acaso que solo los más pudientes tienen derecho a vivir como desean?

La gente se miraba entre sí afirmando con la cabeza. Por un instante desaparecieron las clases sociales, los rangos distintivos. Los reunía un mismo interrogante: ¿Quién no quería una casa mejor?

—¡Hoy, todos, desde el más rico hasta el más pobre, podrán colocar el primer ladrillo de su nueva vida y edificar un futuro mejor! ¡Ayúdenme a cambiar el nombre de este precioso pueblo de Torre Baja por un nombre más digno de su gente, un nombre que describa el ascenso que desde hoy todos y todas podrán lograr!: ¡Torre Alta!

El alcalde del pueblo, quien tenía más ejercicio en reconocer las falsas promesas, se adelantó primero y alzó la voz.

—¡El pueblo de Torre Baja no necesita cambiar su nombre!, ¡así figura en libros y caminos! ¡Además, así nos gusta llamarlo! Mis ciudadanos no son tontos. Todos sabemos que una economía no cambia de la noche a la mañana. ¡Somos gente honesta y vivimos acorde a nuestro trabajo y esfuerzo! —ultimó con la barbilla en alto.

La verdad es que la gente miró a su alcalde con desconfianza al citar el trabajo y la honestidad, por lo que lo mandaron a callar de inmediato entre silbidos y abucheos.

—¡Pero yo estoy aquí para ofrecerles un regalo que no podrán rechazar! —continuó el insistente vendedor.

Entonces, Flaín, el herrero, tomó la palabra:

—¿Cómo levantaremos nuevas casas? ¿Cómo pagaremos sus ladrillos? Ni siquiera podemos pagar a nuestro propio alfarero.

El vendedor giró la cabeza como un buitre, sin ocultar su entusiasmo.

—¿Qué fabricas herrero?

—Herraduras, escudos, campanas... —respondió orgulloso Flaín Barba Quemada.

—Arrojadme una herradura —dijo el vendedor.

Flaín cogió una herradura de su puesto y se la arrojó por encima de la multitud.

—¿Y tú?, ¿qué traes? —preguntó el vendedor a otro ciudadano.

—Piezas de liebre y perdiz —contestó altivo Balkar Pies Pesados.

El vendedor golpeó sus palmas mientras le decía:

—¡Pues tiradme una, cazador! —Balkar le lanzó una liebre…

Segundos después el mercader saltó de la caja e introdujo en ella, a través de una compuerta, la herradura y la liebre. Entre tanto, el público seguía atentamente cada uno de sus movimientos.

De pronto, la caja tembló. En un extremo, por un hueco, salieron dos humeantes ladrillos recién hechos. El vendedor los tomó, caminó hasta el centro del gentío y los extendió como si fueran dos humeantes hogazas de pan. Hubo silencio. Luego, el pueblo estalló en aplausos.

Aldar y su hermana, aturdidos por el ruido y con dificultad, huyeron hasta el arco de la plaza. Habían perdido a Berat, así que decidieron trepar al arco de piedra. Desde allí sería más fácil encontrar a su amigo.

Sentados, mientras buscaban, Aldar se entretuvo viendo como la gente le recordaba a cientos de peces engañados nadando dentro de una red.