Читать книгу 106. Ausgabe der allmende – Zeitschrift für Literatur - Группа авторов - Страница 2

ОглавлениеMan kann also behaupten, dass eine Lehre des Virus darin besteht, uns mit Gewalt und Macht in das digitale Zeitalter zu schieben. Keine Produktions- und keine Rezeptionsformen werden davon unberührt bleiben. Der konstante Aufruf »Nicht näherkommen!« ziert auf prognostische Weise das Eingangsportal zur Ferngesellschaft.

Peter Weibel: Virus, Viralität, Virtualität. Oder: das Corona-Virus, der Leviathan der Nahgesellschaft (allmende – Zeitschrift für Literatur, Nr. 105, Juli 2020)

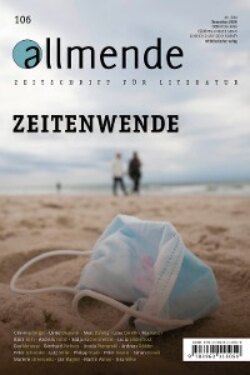

»Der Ausnahmezustand, wie eine Ausgangssperre, wird zum Normalzustand«, konstatierte der Medienwissenschaftler und Künstler Peter Weibel am Beginn des ersten Lockdowns im März 2020. Für kurze Zeit kehrte man im Sommer begrenzt zur ›Normalität‹ vor Corona zurück, mit Masken und drastisch reduzierten Besucher- und Teilnehmerzahlen. Jetzt, am Ende des Jahres, befinden wir uns in einem sogenannten ›Lockdown light‹: Kulturelle Veranstaltungen sind nicht möglich, die Museen wieder geschlossen, die Universitäten das zweite Semester in Folge ohne Präsenzveranstaltungen, die Mobilität ist stark eingeschränkt, Hotels sind lediglich für beruflich Reisende geöffnet, die Gastronomie musste wieder schließen und persönliche Kontakte wurden stark reduziert; Kitas und Schulen hingegen versucht man funktionsfähig zu halten. Bald dauert es ein Jahr, dass das Virus uns beschäftigt – zunächst weit entfernt im chinesischen Wuhan, dann die ersten Fälle in Italien und zurzeit wieder mit global rasant steigenden Infektionszahlen. Alle europäischen Staaten sind im Moment als Risikogebiete zu meiden. Die Pandemie wird zum Normalzustand und wir werden damit noch einige Jahre leben müssen – daran können auch die ersten Impfstoffe nur wenig ändern. »Das Coronavirus dürfte ganz im Gegenteil einen Wandel, der schon im Gange ist, beschleunigen«, prophezeit der französische Schriftsteller Michel Houellebecq in der FAZ (Nr. 19, 10. Mai 2020). Das betrifft nicht allein den eindeutig beschleunigten Prozess der Digitalisierung und damit die Festigung des »digitalen Kapitalismus«, wie ihn Philipp Staab beschreibt: »Leitunternehmen des digitalen Kapitalismus wie Google, Apple, Facebook oder Amazon sind bekanntlich zu den wertvollsten und wahrscheinlich mächtigsten Konzernen der Welt aufgestiegen.«

»Die geschlossene Gesellschaft, zu der wir verdammt sind, öffnet unsere Köpfe!«, erhofft sich Peter Weibel. Das war für uns nach den Beiträgen in der letzten Ausgabe der allmende, die bereits geprägt waren durch die ersten Erfahrungen mit der Pandemie, Anlass, nach den Erfahrungen mit dem Virus zu fragen, nach den Ängsten und den Zukunftsperspektiven, die schließlich die Gesellschaft im Ganzen betreffen: die ökonomische Entwicklung, die rechtsstaatlichen Folgerungen und das soziale Zusammenleben. »Ob die Pandemie meine Arbeit beeinflusst? Ich habe mir fest vorgenommen, darüber nicht zu schreiben, aber weiß nicht, ob ich das durchhalte«, antwortete uns Peter Schneider – und mit dieser Haltung steht der Schriftsteller und Essayist nicht allein. Andererseits sind bereits zahlreiche Schriften über die Corona-Krise erschienen. »In diesem Herbst habe ich bereits 25 Corona-Bücher gezählt. Das erste kam Anfang Mai heraus«, berichtet Vea Kaiser in ihren Tischgesprächen zur Gegenwart, die am Anfang dieser allmende stehen. Einen Überblick über einen Ausschnitt der erwähnten Neuerscheinungen finden Sie im abschließenden Rezensionsteil. Und die Zeitenwende? Ursula Poznanski äußert sich in den Tischgesprächen eindeutig: »Ich glaube tatsächlich, dass wir in einer Art Umbruchzeit leben, weil sich die Gräben immer weiter aufmachen zwischen wohlhabend, nicht wohlhabend, gebildet, ungebildet, rechts und links.« Die Corona-Krise steigert das Bewusstsein über die Gefährdung der Zivilgesellschaft, die globalen kriegerischen Auseinandersetzungen, den Kampf um die Hegemonie in Asien und Afrika und die Auslöschung der architektonischen Zeugnisse vergangener kultureller Größe – Palmyra steht dafür als eine traurige Chiffre. Ebenso wie »Ausgangssperre«, ein Zustand, der über Corona hinaus für Wege zu autoritären Gesellschaftsformen stehen wird. »Auch im übrigen Europa sind die Bürger immer öfter gefordert, das zivile Minimum zu verteidigen«, so die Befürchtung von Peter Schneider. Im belarussischen Minsk demonstrieren seit Wochen zehntausende mutige Frauen und Männer gegen die Diktatur, in Ungarn wird die Rechtsstaatlichkeit und Wissenschaftsfreiheit Stück für Stück außer Kraft gesetzt, und in Polen, wo die Unabhängigkeit der Gerichte längst nicht mehr existent ist, wird die Selbstbestimmung insbesondere der Frauen immer weiter eingeschränkt. Bleibt zu fragen, was angesichts der Pandemie in Frankreich und Italien spätestens nach den nächsten Wahlen geschehen wird?

Der Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen sieht in der Krise einen »Zivilisationstest«. Er fragt: »Wie lernen Kulturen?« und »Wie wollen wir künftig leben? Darüber müssen wir jetzt reden und streiten«. Daran schließt Marlene Streeruwitz unmittelbar an: »Es sind wohl solche Ereignisse wie die Pandemie durch den Covid-19 Coronavirus, die die Zeit selbst zum Vorschein bringen. Und. Ob sie sich nun wendet oder eher kippt.« Georg Büchner lesend heißt das für sie: »Literatur ist das besondere Modell von Zeit, in dem Freiheit existieren kann.« Ähnlich argumentiert auch die Literaturkritikerin Insa Wilke: »Wenn literarische Sprache gut ist, kann sie wieder in eine Erfahrung zurückführen«. Dafür stehen die Reflexionen von Lena Gorelik und Peter Stamm als Beispiel. Ganz anders, aber nicht weniger gewichtig, sind die Aphorismen von Martin Walser, die vollständig unter dem sprechenden Titel Sprachlaub. Wahr ist, was schön ist im März 2021 erscheinen werden. Die verheerenden sozialen Folgen, die der Lockdown für Künstler und fast alle Kulturschaffende mit sich bringt, betont Nadja Küchenmeister: »Ihre Existenzgrundlage ist fundamental bedroht bis zerstört und sie müssen nun, vielleicht temporär, vielleicht für immer, nach anderen Einkommensmöglichkeiten suchen.« Was bleibt, so Björn Kern in seinem Wutanfall über den Zustand des Weltgebäudes, ist die »Sehnsucht nach einer Welt, in der Leben und Zerstören nicht ein und dasselbe sind« – daher spricht Lucia Leidenfrost in ihren Reflexionen auch nicht von einem ›Prinzip Hoffnung‹, sondern von einer »Miniaturutopie«.

Vom Ende der Nahgesellschaft war die Rede. Doch für die Kultur und die Künste kann es eine digitale Zukunft immer nur als – teilweise notwendige – Erweiterung geben. Das zielt auf die Vermittlung. Das Schreiben ist notwendig ein einsamer Akt, die Lesungen dagegen nicht: »Das ist nicht nur finanziell eine Einbuße, ich habe auch gemerkt, wie sehr eben auch die Literatur eine performative Kunst ist«, sagt Peter Stamm. Und politisch auf das europäische Projekt bezogen? »Die EU ruckelt, aber sie bewährt sich«, schreibt Eva Menasse. »Vielleicht hat dieser Kontinent aus hunderten blutigen Jahren doch etwas gelernt?« Was Simon Strauß in seinem Beitrag bestätigt: »Eine Gesellschaft, die den Wert der Poesie vergisst, wird verhärten. Ohne die Literatur ist Europa verloren.« Zeitenwende? Andreas Rödder bilanziert: »Die Gegenwartsdiagnose meint fast immer, eine Zeitenwende zu erleben. Historiker sind da gelassener, neigen allerdings zu einer Nonchalance à la ›nichts Neues unter der Sonne‹«.

Wir danken allen Beiträger*innen für die Mitarbeit und Unterstützung. Eine Momentaufnahme inmitten der Pandemie hatten wir uns vorgenommen und wir waren überwältigt von den konstruktiven literarischen und theoretischen Rückmeldungen. Was bleibt, ist die Zuversicht. Peter Schneider soll das letzte Wort haben. Mit Blick auf den »digitalen Fernverkehr« von Telemedizin, Onlinehandel und Homeoffice ist er sich gewiss: »Aber mit und gegen diese Trends wird es auch eine Rückkehr zu der am meisten entbehrten Austauschform zwischen Menschen geben: zur Berührung.«

Hansgeorg Schmidt-Bergmann

Matthias Walz