Читать книгу Hans Uhlmann - Группа авторов - Страница 8

ОглавлениеDas Kunsthaus Dahlem hat es sich zur Aufgabe gemacht, der deutschen Nachkriegsmoderne einen Ausstellungsort zu geben. Einen besonderen Schwerpunkt im Programm bildet dabei die Bildhauerei. Zu einer umfassenden und zugleich kritischen Betrachtung der Zeit nach 1945 gehört auch, jenen Künstlerinnen und Künstlern zu öffentlicher Anerkennung zu verhelfen, die aufgrund von Verfolgung oder Feme zur Zeit des Nationalsozialismus zwischen 1933 und 1945 in Vergessenheit geraten sind. Diese Aufgabe erscheint angesichts der ursprünglichen Funktion des Hauses als Staatsatelier des NS-Bildhauers Arno Breker besonders dringlich.

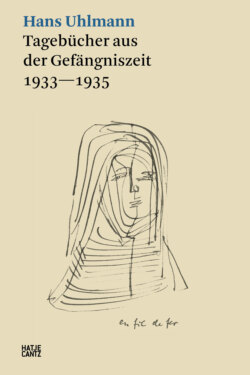

Nun gehört der Bildhauer Hans Uhlmann mitnichten zu den Vergessenen jener Generation. Und doch muss er, wenn nicht zu den Opfern, so doch zu den Verfolgten des NS-Regimes gezählt werden. Dies nicht nur, weil er aufgrund seiner politischen Haltung von Oktober 1933 bis Mai 1935 inhaftiert wurde, sondern auch, weil ihm bis 1945 eine freie Existenz als Künstler verwehrt war. Dass er sich aber keinesfalls vom NS-Regime brechen lassen wollte, obwohl ihn die Haftbedingungen und die Isolation schmerzten, belegen eindrücklich die Einträge der hier vorgelegten Tagebücher. Die in französischer Sprache geschriebenen Bücher sind ein einmaliges Zeitzeugnis, ein Dokument zum Haftalltag der politischen Gefangenen in der NS-Zeit. Es eröffnet zugleich aber auch einen neuen Blick auf Uhlmanns künstlerisches Werk.

Um die Existenz des Tagebuchs wussten in der Vergangenheit nur wenige. Dabei liefert es einen wesentlichen Schlüssel zum Gesamtœuvre des Künstlers. Viele seiner später realisierten Werkgruppen hat Uhlmann in der Haft gedanklich und in Zeichnungen vorbereitet. Seine in Stil und Funktion recht unterschiedlichen Skizzen zeugen von der zweifachen Bedeutung der Grafik in seinem Werk. Uhlmann betonte stets den Unterschied zwischen der Bildhauerzeichnung als Vorstudie und seinem unabhängig vom plastischen Werk zu verstehendem, grafischem Œuvre. In seinen Drahtplastiken und Faltungen, die er unmittelbar nach der Entlassung aus dem Gefängnis schuf und bis in die späten 1950er-Jahre weiterentwickelte, setzte er tastend seine Vorstellungen um.

Mit den Tagebüchern weitet sich unser Blick auf Hans Uhlmann, einen (west)deutschen Bildhauer der Nachkriegszeit, dessen Unabhängigkeit in Werk und Haltung im Kontext der Zeit neu bewertet werden muss. Bis heute prägen seine Skulpturen den öffentlichen Raum. In Berlin finden wir seine Werke vor der Deutschen Oper, in der Hochschule für Musik, im Hansaviertel, im Park von Schloss Bellevue und schließlich auch auf dem Dach der Philharmonie. Hans Uhlmann nun zu würdigen – im Rahmen einer Ausstellung seiner grafischen Werke und durch die Publikation dieses Buches – ist dem Kunsthaus Dahlem und den Herausgeberinnen eine Ehre.

Der Veröffentlichung gingen wesentliche Schritte voraus: Das Tagebuch wurde in den 1990er-Jahren von der Schwiegertochter des Künstlers, Bernadette Uhlmann, ins Deutsche übertragen. Diese Fassung ist auch Grundlage des aktuellen Texts. Eine besondere Bereicherung erfuhr diese Publikation durch die intensive Zusammenarbeit mit der Berlinischen Galerie. Annelie Lütgens hat als Leiterin der Grafischen Sammlung den Herausgeberinnen beratend zur Seite gestanden und Zugang zum umfangreichen schriftlichen und künstlerischen Sammlungsbestand von Hans Uhlmann und Jeanne Mammen geschaffen. Ohne dieses kollegiale Zusammenwirken entspräche diese Publikation nicht dem aktuellen Forschungsstand.

Unser Dank gilt zuallererst Hans-Joachim Uhlmann und seiner Familie, die uns dieses persönliche Material anvertraut haben. Weiterhin danken wir der Stiftung Rolf und Bettina Horn und ihrer Sammlungskuratorin Uta Kuhl für die freundschaftliche und kollegiale Zusammenarbeit. Auch der Galerie Michael Haas, der Sammlung Felix Brusberg, dem Archiv Heinz Trökes, der Berlinischen Galerie und der Stiftung Stadtmuseum Berlin als Leihgeber der Ausstellung sei gedankt für die von ihnen zur Verfügung gestellten Werke. Zu danken ist Annelie Lütgens und Michael Glasmeier für ihren Aufsatz, der kenntnisreich die Verbindungen zwischen den Tagebucheintragungen und dem Konvolut der zeitgleich entstandenen Skizzen beleuchtet. Wir danken zudem Petra Gördüren für das umfassende und weit über das Normalmaß gehende Lektorat und Projektmanagement, ebenso wie David C. Ludwig, wissenschaftlicher Volontär am Kunsthaus Dahlem, für seine Recherchen und Beiträge zum Buch. Auch sei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Hatje Cantz Verlages Nicola von Velsen, Fabian Reichel und dem Grafiker Neil Holt für die gute Zusammenarbeit und sensible Umsetzung dieses Buches herzlich gedankt. Und schließlich gebührt der Dank Dorothea Schuppert und dem Freundeskreis des Kunsthaus Dahlem – Bernhard Heiliger e. V., der das Zustandekommen dieser Publikation so großzügig gefördert und begleitet hat.