Читать книгу Wie ich aus der Hüfte kam - Gudrun Bernhagen - Страница 5

На сайте Литреса книга снята с продажи.

ОглавлениеWie ich aus der Hüfte kam

Demokrit (gr. Philosoph):

„Mut ist der Tat Anfang, doch das Glück entscheidet über das Ende.“

Dass zu meiner Entscheidung sicherlich auch Mut gehörte, dem wird jeder zustimmen. Ob für den Ausgang jedoch nur allein das Glück entscheidend war, möchte ich bestreiten. Denn an dem Ergebnis waren viele Personen beteiligt: Ärzte, Pflegepersonal, mein sich liebevoll um mich kümmernder Mann, meine mich aufmunternde Familie und Freunde. Und natürlich ich selbst. Alle haben mir die Daumen gedrückt. Und der Daumen waren es wirklich viele! Meine eigenen mitgerechnet. Ich bin von Anfang an optimistisch an die Sache herangegangen und habe mich so vernünftig wie möglich verhalten, um sicher und heil wieder aus der Hüfte zu kommen. Die Chancen stehen immer fifty-fifty. Entweder Hopp oder Flop!

Natürlich hatte ich schon darüber nachgedacht, was sein würde, wenn … Behindert? Oder gar tot? Auch von dieser Chance wurde in den Vorgesprächen gesprochen. Unter anderem sprachen auch viele von der Gefahr des mysteriösen Krankenhauskeims. Aber nichts konnte mich von meinem Vorhaben abbringen. Es wird schon gut gehen. Vielleicht war ich mit meinen braunen Augen auch etwas blauäugig. Aber man muss ja nicht immer gleich schwarz sehen. Schließlich kann ich mich ja auch nicht in den öffentlichen Verkehr begeben und ständig an die Möglichkeit eines Unfalls mit den unmöglichsten Folgen denken. Optimismus mit einer Portion Humor lautet schließlich meine Zauberformel.

Die Schmerzen kamen schleichend. Mal weniger, mal mehr. Hauptsächlich nach sportlichen Aktivitäten wurde es immer schlimmer. Schmerztabletten brachten eine Linderung, waren jedoch für mich auf Dauer keine Lösung, denn davon hatte ich früher schon einmal über einen langen Zeitraum zu viele genommen. Vor fünf Jahren schränkte ich zunehmend alle sportlichen Aktivitäten ein, bis vor einem Jahr gar nichts mehr ging. Hier war der Punkt erreicht, wo endlich festgestellt werden sollte, welches Gelenk hinüber ist, das Knie oder die Hüfte. Vielleicht auch beides. Ein nicht unbedingt angenehmes Gefühl, denn durch eine Untersuchung hätte auch etwas entdeckt werden können, was man lieber nicht hätte wissen wollen.

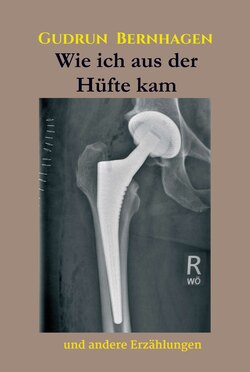

Röntgenaufnahmen reichten aus, um festzustellen, dass es meinem Knie gut geht, die Schmerzen vom kaputten Hüftgelenk jedoch bis dahin ausstrahlen. Was für eine Erleichterung! Nur noch eine halbe Sorge, aber auch Gewissheit, dass eine Operation nicht mehr vermeidbar ist. Ebenso eine gewisse Erleichterung, weil eine Hüft-OP sicherlich die weniger komplizierte ist. Die Gewissheit jedoch, sich jetzt aufschnippeln lassen zu müssen … Kein schöner Gedanke! Die bloße Vorstellung daran, reichte mir schon.

Mein behandelnder Orthopäde hätte die Operation lieber noch ein wenig hinaus gezögert. Böse Zungen behaupteten, dass er gerne noch etwas Geld an mir verdienen wollte. Aber lassen wir das gleich. Ich hatte immer noch die Worte meines Vaters im Ohr, der sich ebenfalls ein neues Hüftgelenk einsetzen lassen musste: „Hätte ich die OP nur eher machen lassen und mich nicht so lange rumgequält!“ Aber wie das so ist … Hätte, hätte, Fahrradkette … Unabhängig davon, hatte er mit seiner Prothese ein wenig Pech. Eines Tages, seine Operation war noch gar nicht so lange her, standen wir beide in der Küche und bereiteten das Abendbrot vor, als es plötzlich in seinem Bein laut hörbar knackte. Es stellte sich heraus, dass die Keramikkugel seiner Hüftprothese gebrochen war. Materialfehler?! Zum Glück gab es Ersatzteile. Er musste sich noch einmal unters Messer begeben, um die Kugel austauschen zu lassen.

Das hätte auf mich eher abschreckend wirken können, hat es aber nicht, da es schon sehr lange her ist. Dass es der Zufall will, dass mir genau das Gleiche wiederfährt, ist so gut wie ausgeschlossen. Oder nicht? Da ich mich endlich möglichst schnell wieder schmerzfrei bewegen wollte, fasste ich kurz und entschlossen den Beschluss, mich diesem chirurgischen Eingriff zu stellen. Allerdings wurde hier meine Geduld gefordert, denn „Gut Ding braucht Weile“!

Es begann mit der Anmeldung für einen Termin zu einem Vorgespräch in der Klinik, wo ich die Operation durchführen lassen wollte. Dieses Gespräch fand erst ein halbes Jahr später statt, wo ich dann meinen verbindlichen OP-Termin erhielt. Einige Monate später war es dann soweit.

Erster Tag:

Aufnahmetag. Ich bin bereit. Mein Mann bringt mich und mein Köfferchen mit dem Auto in die Klinik. An der Rezeption werden die formellen Sachen geklärt. Dann heißt es noch einmal: Blutentnahme, Krankenhauskeimkontrolle, verschiedene Messungen, unter anderem auch meine Sitzhöhe. Wozu das gut sein soll, weiß ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht, aber es wird schon seine Bedeutung haben. Nichts ist umsonst oder gar dem Zufall überlassen. Alles wirkt sehr professionell. Bei dem Pfeil, der auf meinen Oberschenkel gemalt wird, bin ich mir da jedoch nicht so sicher. Er soll die zu operierende Seite markieren. Manche Fragen, die man mir stellt, irritieren mich, da ich sie bestimmt schon mehrfach im Vorgespräch beantwortet hatte. Eine ist neu für mich: „Haben Sie Angst vor Stürzen?“ Ich stutze kurz, denn ich kann mit der Frage nicht viel anfangen, und verneine schließlich. Ich bekomme noch ein, nicht gerade schmückendes, Armband mit den wichtigsten Daten, dem Namen, das Geburtsdatum, der Station und der Zimmernummer. So kann ich nicht verwechselt werden oder verlustig gehen und bin als all-inclusive-Patient erkennbar.

Bei der Zimmereinweisung erfahre ich alle wichtigen Dinge. Um acht, zwölf und siebzehn Uhr gibt es Frühstück, Mittagessen beziehungsweise Abendbrot. Mein erster Gedanke ist: Oh …, fünfzehn Stunden zwischen Abendbrot und Frühstück, da nehme ich ja sogar ab. Ich darf nur noch heute Abendbrot essen, meine Henkersmahlzeit sozusagen, am nächsten Morgen gibt es kein Frühstück mehr. Zur Operation muss ich nüchtern sein.

Ebenfalls muss ich heute noch mit einer dekontaminierenden Waschlotion duschen. Nach dem Wecken am nächsten Morgen das Ganze noch einmal. Dann dürfte ich bakterienfrei und nicht mehr verstrahlt sein.

Als nächstes packe ich meinen Koffer aus. Ich habe nur wenige Sachen mitgenommen.

Mein Mann nimmt mich in seine Arme, schenkt mir ein Küsschen und wünscht mir viel Glück und dem Operateur ein sicheres Händchen. Mehr kann er für mich nicht tun. Durch den Rest muss ich alleine durch.

Ein wenig lesen, ein wenig fernsehen, zwischendurch Abendbrot. Nachtruhe. Es ist auch wirklich sehr ruhig in der Klinik. Trotzdem kann ich nicht schlafen. Die Nachtschwester lässt sich blicken. Kontrolle, ob alles in Ordnung ist. Sie tröstet mich damit, dass alle Patienten in der Nacht vor der Operation nicht oder nur schlecht schlafen können. „Sie können sich ja dann unter der Narkose ausschlafen“, bekomme ich zu hören. Schwesternhumor!

Zweiter Tag:

Um sechs Uhr werde ich geweckt und bekomme nochmals gesagt, dass ich nichts mehr essen dürfe. An meinem „Galgen“ über dem Bett hängt nun ein großes Schild mit dem Hinweis, „Nüchtern“ zu bleiben. Ich kann in Ruhe duschen, ziehe das hochmodische OP-Hemd an und warte. Hin und wieder kommt eine Schwester ins Zimmer. Ich werde wiederholt nach meinem Namen und dem Geburtsdatum gefragt. Sollte ich mich über Nacht so verändert haben?! Meine Temperatur wird gemessen, die Essenswünsche für den kommenden Tag werden notiert, und ich darf mir eine Tageszeitung aussuchen. Das verbreitet Hoffnung. Man geht also davon aus, dass ich die Operation überleben werde. Ein wenig Sorgen mache ich mir, weil durch das zweimalige Duschen der Pfeil auf meinen Oberschenkel komplett verschwunden ist. Aber siehe da, es kommt auch noch ein Arzt und erneuert die Markierung, sodass auch ja nicht die falsche Hüfte operiert wird.

Dann bin ich wieder allein und warte auf die Dinge, die da kommen. Eine angenehme Ablenkung ist das Damwild, das im Wald unter meinem Fenster vorbeizieht. Elf Tiere zähle ich. Leider ist kein Hirsch dabei.

Gegen elf Uhr werde ich endlich abgeholt. Die obligatorische Frage nach dem Namen und dem Geburtsdatum hat die Kontrolle meiner Antwort mit den Angaben auf meinem Armband zur Folge. Hat man hier Angst, dass sich eine andere Person einschmuggelt und sich an meiner Stelle operieren lassen will. Na ja, Vorschriften aus welchen Gründen auch immer. Nichts ist nach wie vor umsonst und dem Zufall überlassen.

Auf meinem Bett liegend werde ich nun durch endlos erscheinende Krankenhausflure geschoben, bis ich mich nach einer gefühlten Erdumrundung im Vorraum zum Operationssaal befinde. Während mit mir noch diverse Kontrollen wiederholt und Flexülen, sogenannte Venenverweilkanülen, am Arm und am Handgelenk gelegt werden, bekomme ich mit, dass im OP-Saal gerade noch operiert wird. Muss ich hier etwa noch irgendwo eine Wartemarke ziehen …?! Irgendwann, wahrscheinlich ist die vorangegangene Operation gerade beendet, stellt sich mir auch schon der operierende Arzt vor. Er beruhigt mich und kündigt mir den Beginn des Eingriffs in wenigen Minuten an. Zeitgleich beginnen die Aufräumungs- und Vorbereitungsarbeiten für die nächste Operation, also für meine.

Und plötzlich geht alles ganz schnell. Ich werde in den OP-Saal geschoben. Vor Aufregung oder vor Kälte zittere ich am ganzen Körper. „Haben Sie Angst?“, werde ich gefragt. „Nein, ich bin nur aufgeregt“, entgegne ich. „Das dürfen Sie auch. Das sind alle“, werde ich wiederum beruhigt. Das medizinische Personal ist sehr nett. Langsam werde ich ruhiger. Wir unterhalten uns noch kurz über meinen Beruf und plötzlich wird mir eine Atemmaske übers Gesicht gehalten. Ich sehe die Uhr an der Wand. Es ist Punkt zwölf Uhr. Ich höre noch: „Jetzt atmen Sie frische Havelländer Luft ein und werden gleich ins Kissen fallen …“

. ? . ? . ? .

Irgendwie bin ich wach. Oder nicht? Ich merke, dass ich auf eine andere Unterlage gehoben werde. Ich höre eine Stimme sagen: „Heben Sie bitte den Kopf!“ Irgendwie fühle ich mich angesprochen und hebe automatisch meinen Kopf. Muss wohl richtig gewesen sein, denn ich werde gelobt: „Ja, gut gemacht!“ Ich? Oder doch irgendjemand anderer?

. ? . ? . ? .

Als ich erneut, diesmal richtig, wach werde, befinde ich mich in einem anderen Raum, dem Aufwachraum, wie ich später mitbekomme. Ich öffne die Augen und sehe wieder eine Uhr an der Wand. Vierzehn Uhr.

Mein erster Gedanke: Ich lebe!!!

Sofort beginnt um mich herum ein emsiges Treiben. Die Schwestern sind sehr besorgt um mich. Mir werden die üblichen Kontrollfragen gestellt. Ich kann auf alle für sie zufriedenstellend antworten. Mehrere Gerätschaften werden an mir angeschlossen. EKG, Tropf, Pulsmesser am Zeigefinger, Sauerstoffzufuhr in der Nase und was weiß ich noch. Ich sehe bestimmt aus wie in den besten Krankenhausfilmen. Jedenfalls bekomme ich alles, nur nicht mein versprochenes Eis. Aus dem Informationsfilm der Klinik ging hervor, dass die Patienten nach der Operation ein Eis bekommen. Ich warte auf die alles entscheidende Frage nach der Sorte. Natürlich Vanille! Aber die Frage wird mir einfach nicht gestellt und ich fühle mich ein wenig betrogen. Vielleicht später …?

Zwischen den ständigen Blutdruckmessungen, die Manschette wird ungefähr alle zwanzig Minuten aufgepumpt, werde ich umsorgt und dämmere währenddessen immer wieder vor mich hin. Zum Wasserlassen bekomme ich einen Schieber. Die Urinmenge und die Uhrzeit werden abgelesen und wie die anderen ständigen Messungen in die Patientenakte am Fußende meines Bettes eingetragen.

Pünktlich vier Stunden nach dem Erwachen erfolgt die von mir gefürchtete erste Aufsteh- und Laufprobe. Vor Kälte, Aufregung oder Schwäche bebt mein ganzer Körper und ich darf letztendlich nur auf der Stelle laufen. Mit meinem schwachen Kreislauf werde ich an diesem Abend nicht „entlassen“, sondern muss noch die ganze Nacht im Überwachungsraum bleiben. Zwei Frauen teilen sich dieses Los mit mir. Über die Männer im anderen Raum habe ich keinen Überblick.

Die eine Patientin ist wesentlich älter als ich. Zwischen uns liegt eine jüngere Frau, die ich bewundern muss. Sie hat jetzt die dritte Operation in diesem Jahr hinter sich. Sie hatte vor zwei Jahren Leukämie, die sie erfolgreich überstand. Allerdings hatten die Medikamente ihre Gelenke angegriffen. Beide Schulter- und beide Hüftgelenke. Das eine Schultergelenk und eine Hüfte waren schon erneuert. Nun wurde das andere Hüftgelenk ausgetauscht. Für das kommende Jahr steht noch das andere Schultergelenk auf dem Plan. Alle Achtung! Da fühle ich mich völlig bedeutungslos mit meiner einen Hüfte.

Nach der Laufprobe wird mir nun auch … nein, leider nicht das Eis … dafür aber das Abendbrot gebracht. „Stulle mit Brot“ sagt der Berliner dazu. Das Essen liegt auf einem Krankentisch, der mir übers Bett geschoben wird. Schmieren muss ich selber. Keine leichte Sache mit all den Schläuchen und der Blutdruckmanschette an den Händen und Armen. Der Hunger macht es irgendwie möglich.

Dann wird mir auch schon das Telefon gereicht. Mein Mann ist am anderen Ende der Leitung und will natürlich wissen, ob ich alles gut überstanden habe. Ich spüre deutlich seine Erleichterung, meine Stimme zu hören und zu erfahren, dass es mir gut geht. Und ich habe wirklich ein gutes Gefühl. Ich habe im Moment keine Schmerzen und merke auch nichts von der Narbe, geschweige denn etwas von einem Ersatzteil in meinem Körper. Mit einem Lächeln erwähne ich allerdings, dass mir noch kein Eis angeboten wurde. Wir reden noch ein wenig über die Schläuche, Messgeräte, Laufversuche, Schieber und … darüber, wie nett das Personal ist. Und dann heißt es auch schon: „Gute Nacht und schlaf schön!“ Wir wollten das Telefon nicht so lange blokkieren.

Die Nacht ist soweit ruhig, zieht sich aber endlos in die Länge. Der ständige Blick auf die Uhr kündigt von minutiösem Schlaf. Bewegen kann ich mich nicht groß und ich fühle mich wie gefesselt und eingeschnürt. Eine Schwester oder ein Pfleger schauen immer mal wieder nach den frisch Operierten oder bringen einen Schieber, wenn danach geklingelt wird.

Dritter Tag:

Pünktlich morgens um sechs Uhr beginnt der Klinikalltag. „Jetzt steppt der Bär“, wie der Berliner sagt. Kontrolle hier und Kontrolle da. Meine Werte sind in Ordnung. Ich werde gewaschen. Zur Visite um sieben Uhr werde ich „freigegeben“. Ich kann auf mein Zimmer zurück. Das hört sich gut an. Ich kann mir aber auch gut erklären, dass die Plätze für die nächsten OP-Kandidaten gebraucht werden. Das geht hier offensichtlich wie das Brezel-Backen. Zuerst werde ich fast komplett „entfesselt“. Allen Schläuchen und Geräten, mit denen ich die schlaflose Nacht verbracht habe, sage ich bye-bye. Nur die Flexülen scheinen mit mir verwachsen zu sein. Vielleicht werden sie noch gebraucht. Wofür? Ich weiß es nicht. Aber, wie bereits mehrfach festgestellt, nichts ist umsonst.

Wieder im Bett liegend werde ich nun auf mein Zimmer gebracht. Der Weg dorthin ist jetzt erstaunlich kurz. Sofort kommt auch schon das Frühstück. Das funktioniert alles sehr gut. Jeder vom Pflegepersonal weiß, was er zu tun hat. Und so werde ich auch auf dem Zimmer rund um die Uhr kontrolliert und gut versorgt. Ich darf mich nur am Waschbecken waschen … Das Duschen ist erst nach dem Entfernen der Klammern erlaubt … Zum Glück darf ich jetzt auch richtig auf die Toilette gehen. Was für eine Wohltat nach einer Nacht auf Schiebern, auch wenn das Sitzen noch nicht so einfach ist. Ich bekomme keine Toilettenerhöhung. Meine Sitzhöhe (Unterbeinlänge) entspricht der normalen Toilettenbeckenhöhe. Schön zu wissen …! Also dafür war die Sitzhöhenmessung gedacht.

Meine Narbe ist mit einem großen Pflaster abgedeckt. So muss ich den für mich gefürchteten Anblick vorläufig nicht ertragen, denn ich bin in dieser Hinsicht etwas empfindlich.

Die Schwester hilft mir beim Anziehen. Die Hose und Strümpfe schaffe ich nicht alleine. Kurz danach werde ich von der Physiotherapeutin zum ersten Lauftraining animiert. Als Laufen darf man das „Schritt-für-Schritt“, den Nachstellschritt, doch tatsächlich schon bezeichnen, natürlich mit zwei Gehhilfen. Es funktioniert bereits so gut, dass ich zu den Mahlzeiten sogar schon in den Gemeinschaftsraum gehen kann.

Tagsüber werde ich rund um die Uhr versorgt. Ich bekomme meine Tabletten für den ganzen Tag, eine Tablettenbox, wie ich sie gar nicht mag. Ich habe mich früher immer gefragt, wie so viele Tabletten überhaupt wissen, wohin sie gehören. Acht davon, vier davon und zwei davon. Ich habe die Hoffnung, dass es auch mal wieder ohne funktionieren wird.

Eine Schwester nimmt mir noch Blut ab, eine andere misst die Temperatur. Ein wenig später werden meine Kühlakkus, mit denen ich den Wundbereich kühlen soll, gewechselt. Der operierte Oberschenkel fühlt sich sehr heiß an, besonders im Bereich der Narbe. Eine Schwester stellt mir verschiedene Getränke bereit. Wiederum nach kurzer Zeit kommt der Reinigungsdienst und eine andere Schwester tauscht die Handtücher aus. Irgendwann kommt auch wieder die Schwester mit dem Speiseplan für den nächsten Tag.

Und plötzlich sitzt auch die Schmerztherapeutin zum ersten Mal an meinem Bett. „Und welche Schmerzen haben Sie auf einer Skala von 0 bis 10?“, möchte sie von mir wissen. „Ich habe keine Schmerzen.“ Sie schaut mich ungläubig an. „Na klar haben Sie Schmerzen.“ Ja, was soll ich dazu sagen? Auf wundersame Weise scheint sie meine nicht vorhandenen Schmerzen als vorhanden zu spüren. Sie möchte von mir gerne eine Zahl haben: „Sie muss ja nicht hoch sein. Wollen wir uns auf Fünf einigen.“ Ich weiß zwar nicht, wozu dies gut sein soll, also gebe ich ihr eine Vier. Damit ist sie sehr zufrieden und kann etwas in ihren Laptop eingeben. Ich bin auch zufrieden, weil ich den berühmten Wundschmerz, aus welchen Gründen auch immer, nicht habe. Und solange ich keine falsche Bewegung mache, habe ich wirklich keine Schmerzen. Dennoch bin ich unsicher und frage mich, was eine falsche Bewegung wäre. Aber das wird mir mein Körper dann schon sagen …

Am Nachmittag bekomme ich endlich den erfreulichsten Besuch. Mein Mann ist super zufrieden, mich so fit zu sehen. Stolz filmt er mich bei meinen Gehversuchen und fotografiert das große Pflaster auf der Narbe. Alles wird per WhatsApp an die Kinder und Enkel gesendet, die schließlich mitfiebern und wissen wollen, wie es ihrer Mutter und Oma geht. Da frischer Kuchen gebracht wird, können wir gleich noch zusammen Kaffee dazu trinken.

Zwischendurch kommt eine Mitarbeiterin der Sozialberatung. Es geht um die Beantragung der Reha. Später, mein Mann ist wieder nach Hause gefahren, heißt es noch einmal laufen üben. Im Beisein der Physiotherapeutin üben wir den Wechselschritt und das Treppensteigen. Im Wechselschritt gehe ich dann stolz zum Abendbrot, natürlich mit den Gehhilfen als Unterstützung.

Der Tag ist im Nu vorbei und doch ist noch kein Ende in Sicht. Plötzlich heißt es, den Bauch frei zu machen für die Thrombosespritze. Oh, oh, Spritzen mag ich ja überhaupt nicht und schaue vorsichtshalber gar nicht erst zu. Ehe ich überhaupt etwas gemerkt habe, hat die Schwester den Akt auch schon erledigt. Hat sie überhaupt gespritzt?

Bei der abendlichen Kontrolle werde ich noch gefragt, ob ich schon Stuhlgang hatte. Nein! Mir wird erklärt, dass das nicht ungewöhnlich sei. Durch die Narkose und die starken Schmerzmittel wird der Darm träge. Aber das reguliere sich schon wieder.

Zur Nacht stellt sich mir die „Nachteule“ vor. Das ist die Schwester, die nur Nachtdienste macht. Sie kann das mit ihrer Familie sehr gut vereinbaren und muss nicht zwischen den einzelnen Schichten zirkulieren. Morgens bringt sie die Frühstücksbrötchen mit, und wenn der Sohn zur Schule geht und der Mann zur Arbeit fährt, legt sie sich schlafen. Mal eine ganz andere Lebensphilosophie, aber für eine „Eule“, denke ich, ganz normal.

Vierter Tag:

Ich werde von der Nachtschwester gegen sechs Uhr geweckt. Das heißt, eigentlich bin ich sowieso wach, denn ich konnte so gut wie gar nicht schlafen. Es fällt mir sehr schwer, in der Rückenlage den gewünschten Schlaf zu finden. Auf der Seite zu liegen, geht überhaupt nicht. Um den Rücken zu entspannen, bin ich immer wieder aufgestanden und ein paar Schritte durchs Zimmer gelaufen. Vielleicht bin ich kurzzeitig mal weggenickt, aber als Schlaf würde ich das nicht bezeichnen. Die Nachtschwester verabschiedet sich. Sie beendet für heute ichren Dienst, kündigt mir noch die Visite an und wünscht mir einen guten Tag.

Zur Visite erscheint mein Operateur mit zwei weiteren Ärzten und der Stationsschwester. Seine Fragen nach dem Befinden und nach Schmerzen kann ich zur allgemeinen Zufriedenheit beantworten. Er schaut sich noch mein Bein an. Natürlich ist es noch geschwollen, was aber normal sei. Das Pflaster ist trocken, also nicht blutig, was auch ein gutes Zeichen ist. Die Hitze im Bein ist ebenso normal, deshalb soll es auch weiterhin gekühlt werden. Ansonsten ist er mit meinem Zustand sehr zufrieden. Und das mit dem Stuhlgang wird sich auch wieder regeln.

Der Tag verläuft dann ähnlich wie der vorangegangene. Und doch gibt es bereits kleine Fortschritte zu verzeichnen. Mit etwas Geschicklichkeit kann ich mir schon mal die Hose alleine anziehen. Mit den Strümpfen klappt das allerdings noch nicht, da brauche ich weiterhin die Unterstützung der Schwester oder bleibe einfach barfuß. Eine erste Flexüle wird beseitigt, da mir zum Glück kein Blut mehr abgenommen werden muss. Bei der Physiotherapie werden neue Übungen eingeführt. Da ich immer noch keinen Stuhlgang hatte, bekomme ich ein Abführmittel. Und die Schmerztherapeutin stelle ich heute mit einer Drei zufrieden. Na bitte, geht doch!

Ansonsten besteht der Tag aus einem Wechsel von Naturbeobachtungen, oder daraus, ein Buch oder die Zeitung zu lesen, fernzusehen, zu telefonieren oder eine Decke für meine Enkeltochter zu stricken, was beim Pflegepersonal zur Bewunderung führt.

So vergeht auch dieser dritte Tag wieder sehr schnell. Er endet im Grunde genommen mit der Begrüßung durch die Nachtschwester, die auch nachfragt, ob es mir schon besser geht. Klar geht es mir insgesamt und den Umständen entsprechend gut, wenn ich mich nur nicht so aufgebläht fühlen würde. Ich hatte immer noch keinen Stuhlgang. Sie versichert mir, dass das normal sei, aber ich könne es ja mal mit einem Glas Buttermilch oder Sauerkrautsaft probieren. Das seien sichere Hausmittel. Jetzt weiß ich auch, warum zu den Essenszeiten ungewöhnlicherweise stets Buttermilch im Angebot ist. Ich hatte mich schon gewundert. Also wofür entscheide ich mich? Sauerkrautsaft hört sich für mich nicht so schön an. Mit Buttermilch habe ich kein Problem. Und so ist die Nachtschwester auch gleich noch so nett und bringt mir davon ein Glas.

Fünfter Tag:

Das mit dem Schlafen wird schon besser, zumindest hatte ich das Gefühl, auch mal eine Stunde tief geschlafen zu haben. Außerdem grummelt es im Unterleib. Das Abführmittel oder die Buttermilch oder beides in Kombination zeigen ihre Wirkung. Der Arzt kontrolliert zur Visite wieder mein Bein und ist zufrieden. Er deutet an, dass ich wahrscheinlich schon übermorgen wieder nach Hause kann. Na, wenn sich das nicht gut anhört …

Mit Eifer mache ich meine Bewegungsübungen und verzeichne wieder kleine Fortschritte. Am besten kann das auch mein Mann einschätzen, der mich heute wieder besuchen kommt und staunt, wie gut ich schon im Wechselschritt „losmarschiere“. Die Ankündigung meiner schnellen Heimkehr erfreut ihn ebenfalls.

Die Schmerztherapeutin kann nun auch endlich akzeptieren, dass ich wohl doch keine Schmerzen habe und halbiert die Tablettenration. Vier Stück weniger! Juchhu!

Die Schwestern entfernen schließlich auch die restlichen Flexülen. Das deutet wirklich alles auf eine gute Genesung und eine baldige Entlassung hin.

Sechster Tag:

Es wird hauptsächlich ein Tag der Unterweisungen. Ich erfahre, wie es zu Hause weiter gehen soll, und worauf ich achten muss. Meine Medikamentenration wird nochmals minimiert und, da das Wochenende vor der Tür steht, bekomme ich die Dosis für die ersten Tage mit nach Hause. Am Montag muss ich dann für alle Folgemaßnahmen bis zur Rhea zu meinem Orthopäden gehen. Ich bekomme auch noch eine letzte physiotherapeutische Unterweisung mit Übungen für zu Hause.

Folgende Hinweise sind in den nächsten Wochen zu beachten:

- Bis vier Wochen postoperativ sollte am operierten Bein ein Kompressionsstrumpf getragen werden, was ich mir mit der frischen Narbe nicht wirklich vorstellen kann, und was ich auch bisher nicht musste.

- Die Seitenlage sollte gleich nach der Operation trainiert werden, was mich aber sowohl auf der anderen und erst recht auf der operierten Seite viel Überwindung kostet und sich zunehmend von Sekunden auf mehrere Minuten steigert. Schlafen auf der Seite geht jedoch noch gar nicht.

- Bis zum sicheren und schmerzfreien Gehen sollen die Unterarmstützen genutzt werden. Am besten in Absprache mit dem Physiotherapeuten. „Unterarmstützen“ ist ein sehr langes Wort. In der gängigen Umgangssprache sagt jeder „Krücken“ dazu. Vielleicht ist es auch eine Art Humor, um mit seiner vorübergehenden Behinderung besser klar zu kommen. Ich fand für mich auch „Gehilfen“, also nicht „Gehhilfen“, ganz nett.

- Man beginnt das Laufen mit dem sogenannten Nachstellschritt und darf bei entsprechender Sicherheit den Wechselschritt praktizieren. Das gleiche gilt für das Treppensteigen, wobei der Wechselschritt dabei erst ungefähr drei Wochen später machbar ist.

- Knien darf man direkt postoperativ, also von Anfang an.

- Für das Schwimmen gibt es keine Einschränkungen. Allerdings muss die Narbe gut verheilt sein. Das heißt, dass das Schwimmen frühestens nach der Beseitigung der Klammern möglich ist.

- Es werden dem Patienten folgende Sportarten empfohlen: Radfahren, Walken, Wandern, Wassergymnastik, das schon erwähnte Schwimmen und Joggen. Letzteres kann ich mir persönlich nicht mehr so gut vorstellen.

- Sportarten, auf die man zukünftig verzichten sollte sind Alpinski, Turnen, Tennis, Squash und Kontaktsportarten. Dennoch habe ich schon gehört, dass viele Hüftoperierte wieder Fuß- oder Volleyball spielen oder sogar gut auf Skiern unterwegs sind.

- Das Autofahren sollte man ebenfalls bis zu drei Monaten nach der Operation tunlichst unterlassen. Das ist vor allem eine versicherungstechnische Frage, falls etwas passiert.

- Der Saunabesuch hingegen ist schon nach sechs Wochen postoperativ wieder möglich.

- In schriftlichen Unterweisungen lese ich auch, dass Sex ebenfalls erst ab der sechsten Woche nach der OP erlaubt sei und das auch nur nach Anleitung. Das ist ein Passus, über den mein Mann und ich sich immer wieder amüsieren. Vor allem sind wir schon gespannt auf die dort erwähnte Anleitung. Wie wird diese wohl aussehen? Wird es praktische Übungen geben? Oder bleibt es nur graue Theorie wie mit dem versprochenen Eis?

- Grundsätzlich gilt es, auf ein optimales Körpergewicht zu achten, beim Bücken das operierte Bein nach hinten zu stellen, erst wenn die Narbe schorffrei ist, zu duschen oder zu baden, vorsichtig zu sein bei der Wannen- und Duschkabinennutzung, Fahrräder mit einem tiefen Einstieg zu nutzen, grundsätzlich erhöht zu sitzen und einen tiefen PKW-Einstieg zu vermeiden. Es wird sogar ein SUV zum besseren Einsteigen und zum höheren Sitzen empfohlen.

- Jedes Verhalten nach einer Hüft-OP bedarf der individuellen Absprache mit dem Arzt.

Na, das sind doch mal deutliche Ansagen.

Am restlichen Tagesablauf in der Klinik bemerke ich auch, dass die Kontrollen immer weniger werden. Es ist wohl alles gesagt. Es kommt auch keiner mehr, um das Essen für den nächsten Tag abzusprechen. Die Auswahl war insgesamt nicht schlecht. Verwöhnte Esser würden vielleicht auch meckern, aber ich esse ja, „was die Kelle kleckt“. So standen Linsensuppe mit Knacker, Fischfilet mit Salzkartoffeln, Hühnersuppe mit Nudeln und Sülze mit Remouladensoße und Bratkartoffeln auf dem Speiseplan. Dazu gab es immer genügend Rohkost oder Obst, von der Menge und Vielfalt an Getränken ganz zu schweigen.

Zur Nacht hin habe ich noch ein nettes Gespräch mit der Nachtschwester und telefoniere mit meinem Mann. Für die eine heißt es Abschied nehmen, für den anderen mich wieder zuhause begrüßen und verwöhnen zu können. Ich freue mich!

Entlassungstag:

Heute werde ich abgeholt. Ich habe relativ gut geschlafen. Wahrscheinlich war ich einfach nur erschöpft genug. Nach der Visite wird mein Pflaster gewechselt. Der Pfleger ist ganz vorsichtig und sehr bemüht, mir keine Schmerzen zuzufügen. Ich sehe zum ersten Mal meine Narbe. So schlecht sieht sie gar nicht aus. Achtzehn Klammern zähle ich. Gut, dass sie schnell wieder abgedeckt wird. Ich habe einen höllischen Respekt davor. Die Vorstellung, dass die Naht wieder reißen könne, verschafft mir Gänsehaut pur.

Mein letztes Frühstück steht für mich bereit. Dieses Mal ist es keine Henkersmahlzeit. Es gibt nach persönlichem Wunsch wie immer ein Croissant, Butter, Kirschmarmelade, Kaffee, Tee mit Honig, Joghurt und Obstsalat. Meine Tischnachbarin wurde vor mir operiert, darf jedoch noch nicht nach Hause. Ihre Knie-OP war wohl etwas komplizierter und der Genesungsprozess dauert länger. Da kann ich ja schön zufrieden sein mit meiner Hüfte.

Bis mein Mann kommt, kann ich auch vom Damwild noch Abschied nehmen. Jeden Vormittag ist es im Wald vor meinem Fenster vorbeigezogen. Vielleicht wird es dort auch gefüttert, so als natürlicher Zoo zur besseren Genesung der Patienten, eine Art Tiertherapie. Allerdings war nie ein Hirsch zu sehen, aber das erwähnte ich ja bereits.

Mein Mann holt mich pünktlich mit dem Auto ab. Das Einsteigen ins Auto ist eine ungewohnte Bewegung und bedarf einer ausgefeilten Logistik. Das Austeigen muss dann genau andersrum funktionieren, den Film sozusagen rückwärts drehen. Alles klappt bestens und wir kommen „gesund“ zuhause an. Dort stehen auch schon die Nachbarn (durch Zufall?) bereit und begrüßen mich. Natürlich muss ich mir gleich alle anderen bekannten Fälle von analogen Hüftoperationen, Komplikationen und Heilungswundern anhören. Aber alle freuen sich mit mir darüber, dass alles gut gelaufen ist.

Da wir keinen Fahrstuhl haben, heißt es für mich von Anfang an, Treppen steigen zu müssen. My home is … ja, auch: my castle, aber ich meine: meine neue Trainingsstätte, my new fitness world. Ich brauche aber auch dringend einen Ruhepol. Und so richtet mir mein Mann einen Liegeplatz für den Tag her. Dennoch möchte ich nicht den ganzen Tag faul rumliegen, sondern mich wirklich viel bewegen. Soweit läuft auch alles gut. Nur das Schlafen in der Rückenlage wird für mich auch zuhause zu einer großen Herausforderung.

Den Strumpf kann ich immer noch nicht alleine am operierten Bein anziehen. Da geht mir mein Mann zur Hand … eh, zu Fuß. So oft hat er sich noch nie vor mir niedergekniet. Das muss ich noch ein wenig auskosten.

Folgewochen bis zur Reha:

Der behandelnde Orthopäde sorgt für die nötigen Folgemaßnahmen. Er verschreibt mir die notwendigen Medikamente, auch die Thrombosespritzen, die mir ab sofort mein Mann allabendlich verpasst. Ich bekomme Stützstrümpfe verschrieben, um die Thrombose zu vermeiden, und Schuheinlagen, um die neue Beinlänge auszugleichen, denn das Bein mit der Hüftprothese ist jetzt einen halben Zentimeter länger. So kann man auch noch im späten Alter wachsen. Desweiteren bekomme ich noch Physiotherapien und Lymphdrainagen verschrieben.

Vierzehn Tage nach der Operation werden die Klammern entfernt. Ich bin wie immer ein kleiner Schisser, denn die Narbe selbst und ihre Umgebung sind immer noch sehr berührungsempfindlich. Und so baue ich auf den Beistand meines Mannes. Er schaut zu und kommentiert die Aktion. Ich selbst will das nicht sehen. Aber ich zähle in Gedanken mit und wundere mich schließlich, dass die Schwester so schnell fertig ist. Das Herausziehen einiger Klammern habe ich offensichtlich gar nicht bemerkt, denn ich kam nicht auf achtzehn. Ich verbuche für mich: Klammern zu entfernen, ist harmlos. Jetzt darf ich auch endlich wieder duschen oder baden, soll aber vorsichtshalber noch zwei Tage warten. Na gut, die schaffe ich auch noch.

In der dritten und vierten Woche mache ich große Fortschritte. Ich werde immer agiler, aber nicht unbedingt flotter. Deshalb vergehen die Tage für mich auch sehr schnell, denn ich kann alles nur sehr langsam verrichten. Die Spaziergänge an der frischen Luft ziehen sich in die Länge. Sowohl zeitlich gesehen, als auch durch die tägliche Verlängerung der Laufstrecke. Mittlerweile kann ich auch richtig auf der Toilette sitzen. Zum Aufstehen und Hinsetzen muss ich mich nicht mehr abstützen und verzichte Zuhause zunehmend auf die Gehhilfen. Auf der Straße dienen sie mir allerdings noch zur Sicherheit. Stufen, Bürgersteigkanten, bergauf und bergab sind noch Unsicherheitsfaktoren für mich. Um schließlich die Schultergelenke zu entlasten, verkürzen wir die Länge der Gehhilfen um zwei Stufen. Nun trage ich sie nur noch aus Sicherheitsgründen mit mir herum, ohne dass sie eine tatsächliche Stützfunktion ausüben.

An der Narbe sind die Fortschritte ebenfalls gut abzulesen. Im Sommer kommt dann ein wenig Sonne rauf und das Bein wird wieder schön aussehen. Auch die Hitze im Bein schwindet immer mehr. Einen großen Anteil am Vorwärtskommen haben die Physiotherapeuten mit dem körperlichen Training und den Lymphdrainagen. Sportliche Übungen an der Kletterwand oder anderen Geräten fördern den Muskelaufbau, der wichtig ist, um das neue Gelenk so schnell wie möglich durch muskuläre Unterstützung zu entlasten. Ich fühle mich bei ihnen gut aufgehoben.

Dass nun letztendlich wirklich nichts umsonst ist, zeigt mir die Rechnung, die mir als Privatversicherte ungewöhnlich schnell ins Haus flatterte. Alle Tätigkeits-, Material- und Unterbringungskosten sind dort ausführlich aufgelistet, sodass sich mir unter dem Strich eine höhere vierstellige, mir Respekt einflößende, Summe vor dem Komma zeigt. Diese muss ich nun erst einmal innerhalb einer Frist von zwei Wochen überweisen, ohne zu wissen, wie viel ich davon wieder zurückerstattet bekomme, denn Eigenanteile müssen immer geleistet werden.

Apropos Respekt: Ich könnte mir vorstellen, dass es sicherlich nicht verkehrt wäre, wenn auch nicht privat versicherte Patienten erfahren würden, welche Summen ihre Krankenkassen für ihre Genesung ausgeben. Vielleicht würden sie dann unser Gesundheitssystem mehr zu würdigen wissen und nicht alles für selbstverständlich ansehen. Viele neigen dazu, über das hohe Niveau auf niedrigem Niveau zu meckern.

Die vier Wochen zuhause sind schnell um. Nun heißt es wieder, den Koffer zu packen. Auch Strümpfe werden eingepackt. Doch wer soll sie mir in der Reha-Klinik anziehen? Eine vor mir niederkniende Frau oder gar ein anderer Mann? Nein, meiner wollte der einzige sein und so sucht er im Internet eine Selbsthilfelösung und fand den Handtuchtrick: Das Handtuch von beiden Seiten zur Mitte zusammenfalten, in den Strumpf einführen, dann mit dem Fuß Stück für Stück durch die Handtuchschiene in den Strumpf rutschen und das Handtuch wieder herausziehen. Funktioniert super! Gut, dass er erst jetzt auf die Idee kam, danach zu suchen. Die persönliche Zuwendung war schöner.

Auf zur Reha!

Einen Tag nach Weihnachten trete ich pünktlich meine Reha an. Die Reha-Klinik befindet sich gleich wenige Meter neben der OP-Klinik. Und auch hier erwartet mich das schon bekannte Prozedere: Aufnahme an der Rezeption, Datenabgleich, Datenspeicherung … Daten, Daten und nochmals Daten … Als alle Zweifel darüber ausgeräumt sind, das ich es auch wirklich bin, erfolgt die Zimmereinweisung durch eine nette Schwester. Mein Technik-Mann will für mich gleich alle Schalterfunktionen der Zimmertechnik erforschen, drückt aber leider auch gleich den Notrufknopf. Und was soll ich sagen …? Er funktioniert wirklich! Die nette Schwester erscheint sofort flotten Schrittes und … bleibt trotz des falschen Notrufs freundlich.

Wenig später erhalte ich einige Formulare zum Ausfüllen. Sie kommen mir sehr bekannt vor. Immer wieder die gleichen Fragen. Kann man nicht gleich die Unterlagen von der Operation nehmen? Von Bürokratieabbau und Papierersparnis keine Spur. Jeder füllt hier sein eigenes Archiv. Aber ich habe ja schon gelernt … nichts ist umsonst.

Auch beim ärztlichen Aufnahmegespräch gibt es ein Déjà-vu. Wahrscheinlich verlässt sich kein Arzt auf das geschriebene Wort des anderen, falls er die Schrift überhaupt lesen kann. Nach der körperlichen Untersuchung zur Feststellung der Bewegungsfähigkeit des operierten Beins werden die Reha-Maßnahmen festgelegt.

Am ersten Tag bekomme ich mein Mittagessen noch auf der Station. An zwei Tischen stehen sechs verschlossene Gedecke bereit. Ob sich wohl unter jedem Deckel das gleiche Essen befindet? Jedenfalls ist nicht zu erkennen, ob hier Vorlieben beachtet werden, vegan, vegetarisch, mit Fleisch oder Diät. Ich könnte ja jeden Deckel kurz anheben, traue mich aber wegen der Hygiene nicht. Ich entscheide mich für ein Gedeck und finde eine Bulette mit Gemüse, Kartoffeln und Soße. Ausreichend! Kein 5-Sterne-Hotel-Essen! Aber das hatte ich ja auch nicht erwartet.

Der Hunger ist gestillt und ich lasse die ersten Eindrücke auf mich wirken: Die Flure sind funktionell, doch kahl und ungemütlich. Sie wirken eher wie in einem Knast. Damit habe ich zwar keine Erfahrung, stelle es mir aber so vor, nachdem was man aus Filmen so kennt.

Im Flur befinden sich neben Informations-Tafeln auch für jeden Patienten ein Briefkasten, der so oft wie möglich kontrolliert werden soll, damit veränderte Therapiepläne rechtzeitig zur Kenntnis genommen werden.

Die Zimmer wirken trotz eines „Gemäldes“ und des sehr schönen Klinik-Kalenders wie ein typisches Krankenhauszimmer. Für die drei geplanten Wochen wird es schon auszuhalten sein, denke ich.

Den Therapiebereichen wurde hinsichtlich der Ausgestaltung mehr Aufmerksamkeit gewidmet. An den Wänden sind viele Bilder zu bewundern und „Grüne Inseln“ erhöhen den Wohlfühleffekt. Ähnlich wohnlich ist die Ausstattung im sehr großen Speisesaal.

Die Essenzeiten gefallen mir nicht so. Ich gehöre zur ersten Schicht: um 7 Uhr Frühstück, um 11.15 Uhr Mittagessen und bereits um 17.15 Uhr Abendbrot. Die zweite Schicht ist jeweils eine Stunde später eingetaktet. Aber irgendwie muss die Masse ja versorgt werden.

Da die Klinik als ursprüngliche Tuberkulose-Heilanstalt mitten im Wald an einem See liegt, bietet sich hier eine herrliche Landschaft zum Wandern, sofern man dazu in der Lage ist. Außer der schönen Umgebung wird den Patienten seitens der Klinik viel Abwechslung direkt vor Ort geboten. Tagsüber laden mobile Verkaufsstände mit den unterschiedlichsten Angeboten zum Geldausgeben für Mode, Bücher, Schmuck, Kosmetika, Taschen und andere notwendige oder weniger notwendige Dinge ein. In regelmäßigen Abständen kann man sich auch ohne Talent in Koch-, Mal- beziehungsweise Schmuckgestaltungskursen ausprobieren. Eine Bibliothek, Billard, Tischtennis, Darts und natürlich immer wieder die Nutzung der herrlichen Wanderwege durch den Wald und um den angrenzenden See lassen keine Langeweile aufkommen. Naturliebhaber können allerhand Wildtiere beobachten. Angefangen beim bereits wiederholt genannten Damwild, über Füchse, Wildschweine, Eichhörnchen, Enten, Gänse, Schwäne und Eichelhäher, bis hin zum Seeadler, der regelmäßig über dem See seine Kreise zieht.

Der abendliche Fernsehfrust kann durch ein gutes Angebot von Kulturveranstaltungen bekämpft werden. Zaubershows, Kabarett, Konzerte und Filme werden kostenlos angeboten. Na, wer das nicht nutzt, ist selber schuld!

Eine besondere Freude ist es immer wieder, die Küchenfrauen täglich zu erleben. Sie sind freundlich, hilfsbereit und stehen in ihren Startlöchern parat, um das ausgewählte Frühstücks- und Abendessen von Patienten mit Gehhilfen zu deren Platz zu bringen. Das Mittagessen wird dank eines ausgeklügelten Bestellsystems kurz nach dem Platzieren jedem Patienten am Tisch serviert. Das klappt perfekt.

Die Küchenfrauen sind aber nicht nur freundlich und hilfsbereit, sie sind auch auf eine lustige Art schlagfertig. Vielleicht wurden sie sogar für nörgelnde Patienten in einem speziellen Rhetorik-Lehrgang geschult. Das Essen ist zwar qualitativ gut, trotzdem nutzen wir zunehmend Belanglosigkeiten, um die Küchenfrauen durch Fragen scherzhaft zu provozieren, um dann mit Spannung ihre Reaktion zu erwarten.

Frage: „Auf dem Plan stehen doch Kartoffelklöße, die hier schmecken jedoch eher nach Grieß.“ Antwort: „Wees ick nich. Sowat esse ick nich.“

Der Tischnachbar will sein Rhabarber-Kompott nicht essen. Diesmal kommt die strenge Frage beim Abräumen von der Küchenfrau: „Wer hat denn hier sein Kompott nich jejessen?“ Mein Nachbar gibt es zu: „Ich. Nach Spaghetti mit Käse-Soße und Grüne-Bohnen-Salat wollte ich das vorsichtshalber nicht mehr.“ Ihre Reaktion: „Na, so schlimm wird’s wohl nich werden. Kommt doch allet in die gleiche Grube.“

Hängt in der Küche vielleicht eine Liste mit möglichen „Beschwerden“ der Patienten und den empfohlenen Antworten?

Frage: Gibt es heute kein Gemüse zum Essen?“ Antwort: „Doch, Se ham doch Petersilie uff de Kartoffeln.“

An einem anderen Tag steht Wildschweinkeule auf dem Speiseplan, auf dem Teller liegt jedoch nur ein kleineres Stückchen Fleisch. Frage: „Das ist alles! Wo ist denn die angekündigte Keule?“ Antwort: „Die hat Obelix!“

Das Kompott sieht auf den ersten Blick wie Vanillepudding aus, ist aber höchstwahrscheinlich nur Vanillesoße, die eine rötliche Masse versteckt. Skeptisch fragt eine Dame: „Ist das unter der Soße eventuell Grütze, die ich nicht esse?“ Die Küchenfrau reagiert prompt: „Na, wenn da sowat drunta is, würd ick’s ooch nich essen!“

Frage: „Die Pilze schmecken irgendwie säuerlich.“ Antwort: „Na, dann denken Se sich die süß.“

Frage: „Warum gibt es statt der angekündigten Spirellis Spaghetti?“ Antwort: „Wahrscheinlich hatte die Köchin die Lockenwickler noch inne Haare.“

Feststellung: „Der junge Mann hat sein Kompott schon wieder nicht gegessen.“ Reaktion: „Sowat würd ick ooch nich essen.“

Und dann gibt es wiederholt nicht eindeutig definierbare Kartoffel(?)klöße. Frage: „Haben Sie die Klöße mal gekostet?“ Antwort: „Nee, ick ess dit nich!“

Die Küchenfrauen waren mit ihren „kulturellen Kosthäppchen“ auf alle Fälle ihr Geld wert.

Das regelmäßige und pünktliche Essen ist wichtig, da ja zwischen den Mahlzeiten die Therapiemaßnahmen erfolgen. Und zwar pünktlich! Langschläfer und Trödelheinis haben da keine guten Karten. Der Therapieformen gibt es viele mit sowohl abenteuerlichen als auch romantischen Bezeichnungen. Neben der Visite gibt es die medizinische Trainingstherapie, Funktionelles Bewegungstraining, Wassergymnastik, Gehschule, Krankengymnastik, Einzeltherapie, Verhalten im Alltag nach der OP, Hüftgymnastik, Hochvolttherapie, Bewegungsbad, Magnetfeldtherapie, Unterwassermassage, Schröpfen, Apparative Lymphdrainage, Vorlesungen zu „Fit durchs Leben“ oder „Gesund bewegen mit System“. Und dann wäre da noch das Perfetti-Training zu nennen. Ein wunderbarer Klang, italienisch … perfetti … So romantisch das auch klingt, es ist nur eine ganz einfache Bewegungsübung.

Alle Trainingseinheiten lassen mich Fortschritte machen. Zunehmend kann ich auf der Seite liegen und habe kurze Tiefschlafphasen. Das Umdrehen geht noch nicht automatisch, dennoch verbessert sich mein allgemeines Wohlbefinden von Tag zu Tag.

Sechs Wochen nach der OP verschwindet peu à peu die Hitze im Narbenbereich. Die Schwellung geht ebenfalls zurück. Die Gehhilfen werden zunehmend zur Attrappe.

Durch die sehr unterschiedlichen Therapien muss ich mich täglich mehrmals umziehen. Der Handtuchtrick aus dem Internet leistet mir dabei sehr gute Hilfe, denn das Strumpfanziehen ist immer noch ein Problem. Es gibt auch spezielle Anziehhilfen, die man selber kaufen muss. Das Geld kann man dank der schwesterlichen Hilfe und dem Handtuchtrick durchaus sparen. Vielleicht ist es in der Cafeteria für Eis oder Kuchen besser angelegt.

Drei Vorträge besuche ich während meiner Reha. Im ersten, dem Chefarzt-Vortrag, werden wir nicht vom diesem persönlich begrüßt. Sein Stellvertreter (?) berichtet über die Entstehung der Klinik als ursprüngliche Tuberkulose-Heilanstalt bis zur heutigen Klinik für Operative Orthopädie. Alles interessant, aber …

… aber ich warte ja immer noch auf die Anleitung zum Geschlechtsverkehr.

Vielleicht erfahre ich etwas dazu in der zweiten Vorlesung, in der es um das Verhalten nach einer Hüft-OP geht und die Patienten Empfehlungen für einen sicheren Umgang mit der Prothese bekommen. Neben den schon bekannten und auch bereits benannten Verhaltensregeln erfahre ich nichts Neues. Ich warte immer noch auf die Erläuterungen zum Sex. Aber nichts! Mit keinem Wort wird das Thema angesprochen. Es gibt also weder theoretische Hinweise, geschweige denn praktische Übungen. Und schon beendet die Rednerin ihre Ausführungen, packt ihre Unterlagen zusammen und …

… und da meldet sie sich plötzlich doch noch einmal zu Wort. Hat da in den vorderen Reihen jemand mutig nachgefragt? Jedenfalls erklärt sie uns schon fast beim Verlassen des Raumes:

„Ach, und dann ist ja da noch der Sex ab der sechsten Woche. Auf jeden Fall sollten Sie jede Spreizung vermeiden! Ist der Mann operiert, muss die Frau mehr tun, ist die Frau operiert muss der Mann mehr tun.“

Das war’s!

Na gut, in der dritten Vorlesung werden uns zu diesem Thema dann doch noch einige bildliche Darstellungen aus dem Internet dazu gezeigt: Strichmännchen oben, Strichmännchen unten. Wer soll von den beiden das Strichfrauchen sein? Na gut, der Mohr … eh, der Lektor … hat seine Schuldigkeit getan! Jedenfalls fühle ich mich für die schönste Sache der Welt nicht ausreichend aufgeklärt. Offensichtlich sind hier individuelle Lösungen gefragt. Das Schlafzimmer wird somit zum Versuchslabor.

Abschließend stelle ich fest, dass mir persönlich die Fortschritte nicht ausreichen. Ich wäre gerne schon in allem weiter. Von zusätzlichen Übungen raten die Therapeuten jedoch dringend ab. Das würde sinnlos zu Muskelschmerzen führen. Man muss einfach Geduld haben. Geduld, Geduld und nochmals Geduld. Die Zeit arbeitet für die Mobilisierung, die bis zu einem Jahr dauern kann. Viel laufen und Treppen steigen, das soll helfen. Wie lautet ein afrikanisches Sprichwort? - „Das Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht.“

Limerick

Eine Operation, was für ein Schocker!

Leider war ich in der Hüfte nicht mehr locker

Auf kurzem Wege, nicht Kreuz die Quer

Musste eine Prothese her

Nun geht‘s wieder flotter über’n Hocker