Читать книгу Stalingrad 3000 km - Hannelore Furch - Страница 3

1

ОглавлениеRoland Duderstädter, der in der Stadtverwaltung für's Personalwesen zuständig war, beschäftigte sich länger als üblich mit einem Brief in der aufgeklappten Unterschriftenmappe. Dabei kannte er ihn fast auswendig, hatte ihn vor einer Stunde erst diktiert. Eine Abmahnung an Hermann Sünders. Die an August Littmann müsste auf der nächsten Seite liegen. Er hatte ungefähr vor einem halben Jahr die gleichen Briefe diktiert und dann doch nicht unterschrieben. Hatte es vorgezogen, mit den beiden erst noch einmal zu reden. Sie hatten zusammen vor ihm gesessen, sich die Hand gegeben und versichert, dass nie wieder etwas dergleichen zwischen ihnen passieren werde.

Duderstädter dachte flüchtig an andere Arbeiter des Bauhofs, blasse Typen, die immer wieder krank und es nicht wert waren, dass Grummet, der Leiter des Bauhofs, oder Bakeberg, der Truppführer, sich überhaupt ihre Namen merkten, geschweige denn, sie mal erwähnten. Über Sünders sprach man, der hatte seine Grundsätze, und ein Schlagabtausch mit ihm war immer ein Gewinn. Dass Sünders sich als Bauarbeiter verdingte, hatte Duderstädter nie verstanden. Der Krieg hatte auch anderen die Berufschancen vermasselt, und viele von ihnen, ungleich dümmer als Sünders – einige tumbe Gesichter von Verwaltungsmenschen bauten sich vor ihm auf –, haben sich dennoch irgendwie weitergebracht nach dem Krieg. Nun ja, sie waren nicht noch weitere zehn Jahre in Kriegsgefangenschaft gewesen wie Sünders. Duderstädter überlegte, wer neben Sünders noch auf der Verliererseite stand, nur Littmann fiel ihm ein, nach weiterem Nachsinnen noch ein anderer vom Bauhof, Walter Schimmelrogge.

Egal, diesmal müsse Härte walten. Die beiden Raufbolde waren mit den Schaufeln aufeinander losgegangen, alle hatten es gesehen, ein unmögliches Benehmen. Duderstädter dachte an ihr gebrochenes Versprechen und unterschrieb diesmal die Briefe.

Der Brief lag geöffnet auf dem Küchentisch, als Hermann Sünders von der Arbeit heimkam. Er ließ ihn liegen, wusste von Bakeberg schon Bescheid. Was ihn ärgerte, war die Schwiegermutter, die so tat, als gelte ihre ganze Aufmerksamkeit den Küchengeräten, mit denen sie hantierte.

„Geht dich nichts an“, knurrte er gegen ihren Rücken, und musste sich doch eingestehen, dass ihr Interesse an seinen Angelegenheiten ihm angenehmer war als die mangelnde Teilnahme seiner Frau.

„Gereizt hat der mich wieder, ihr kennt ja seine Art ...“, suchte er das Gespräch mit Mathilde, und mit Ella, die eben die Küche betrat und seine Worte gehört hatte.

Mathilde drehte sich zu ihm um: "Der Krieg ist aus, Hermann, ihr beide führt ihn auf der Arbeit weiter. Was ist denn da bloß wieder gewesen?"

"'Aus dem Weg da, siehste nicht, dass ich mit der Karre komme?', so hat der mich angeraunzt, der blöde Heini, als ob der da das Sagen hat. War bei mir aber an der falschen Adresse.“

„Und du bist nicht aus dem Weg, die Karre ist umgekippt, weil August anhalten musste, dann hat er dir in den Hintern getreten, und du dann die Schippe ...“

Als Hermann schwieg, sagte Ella: "Du hast es wieder getroffen, Mutter. Wie Kinder im Sandkasten, die beiden.“

Hermann verzog das Gesicht, wollte das Thema wechseln und sah aus dem Fenster: „Mit Meta Main wird es immer schlimmer, die watschelt schon wie 'ne Ente, muss unbedingt was machen mit ihrer Hüfte.“

„Das hält sie für unnütz“, sagte Mathilde, „und du guckst auf die Straße statt in den Brief, der dir ja was angehen sollte.“

„Dich sollte ich angucken, bei dir fängst es auch schon an mit dem Watscheln“, konterte Hermann, trank seinen Muckefuck und begann, seine Fußlappen abzuwickeln.

„Was ist jetzt damit, mit dem Brief, kriegste den Lohn gekürzt oder so was?“

Hermann wickelte seine frischen Fußlappen zu Ende, sah, dass Ella hartnäckig auf Antwort wartete, und stand verärgert auf: „Wird mir zu viel gequasselt hier.“

Er entnahm einer Tasse im Kuchenbüfett ein Geldstück und ging auf die Stubentür zu, die auf eine Zwischendiele des alten Bauernhauses führte, von der es auf die große Diele und zur Ausgangstür ging.

Mathilde rief hinterher: „Nächsten Sonntag kommen sie zum Kaffee, Luise und August, die Lütte sowieso. August vor allen Dingen, dann reden wir mal alle zusammen über euch beide.“

Hermann winkte unwirsch ab, bevor er auf die Diele hinaustrat.

Ella schaute in der Tasse nach und knurrte: „Ja was sagt man dazu, 'ne ganze Mark hat der da rausgenommen. Die kriegt jetzt Helmut Marwede statt der Konsum. Es wird wieder knapp die Woche.“

Hermann Sünders war der einzige überlebende Sohn – der zuerst geborene war zweijährig an Mumps verstorben, ein zweiter verstarb kurz nach der Geburt - einer Kriegerwitwe des 1. Weltkriegs. Hermine Sünders arbeitete als Köchin im Heidesee, einem Ausflugslokal ungefähr in der Mitte zwischen der Kreisstadt Gifhorn und dem Dörfchen Neubokel, das von seinen Einwohnern verkürzt Bokel genannt wurde. Im Dorf lebte sie mit ihrem Sohn in einem kleinen Haus. Es stand am Dorfrand und befand sich, als sie es anmieteten, in einem verwahrlosten Zustand. Hermanns Vater war Maurer gewesen, sodass sie es sich selbst herrichten konnten. Im Gegenzug bezahlten sie eine abgesenkte Miete. Das war noch vor dem 1. Weltkrieg. Als im 2. Weltkrieg der Sohn eingezogen wurde, später geheiratet hatte, wollte Hermine weiterhin in ihrem Häuschen bleiben und war auch dort verstorben, 1954, ein Jahr, bevor Hermann als Spätheimkehrer aus sowjetischer Kriegsgefangenschaft zurückkehrte.

Hermann wollte schon als kleiner Junge immer soviel gelten wie die gleichaltrigen Bauernsöhne des Dorfes. Seinen niedrigeren sozialen Status besserte er durch Fleiß auf, der ihn zusammen mit seiner Intelligenz in der Dorfschule zum Jahrgangsbesten machte, und sein Jahrgang bestand immerhin aus sechs Schülern. Die anderen hatten jeweils nur vier, damit erbrachte der Klassenraum für die Schuljahre fünf bis acht insgesamt achtzehn Schüler. Der zweite Klassenraum für die Schuljahre eins bis vier, in dem eine zweite Lehrkraft unterrichtete, wies ähnliche Schülerzahlen auf.

In dem Raum für die höheren Jahrgänge wurde immer einem Schüler der achten Klasse die Aufsicht übertragen, wenn der Lehrer mal den Raum verließ. Als Hermann diese höchste Stufe erreicht hatte, war grundsätzlich er es, dem diese Ehre zuteil wurde, denn er konnte sich allen anderen gegenüber durchsetzen, selbst der eine, August Littmann, mit dem er auf ständigem Kriegsfuß lebte, fügte sich hier drein, weil er kein Störenfried sein wollte, und grollte im heimlichen Hass gegen Hermann.

Den sozialen Abstand zu den Bauernsöhnen fand Hermann ungerecht, versuchte, ihn zumindest zu den Söhnen der Kleinbauern zu schmälern oder auszutilgen. August Littmann gehörte zu jenen, denen er sich ebenbürtig fühlte. Und Littmann fand Sünders' Verhalten anmaßend, und er versuchte bei jeder Gelegenheit, ihn zu kränken. Urgrund für diese seit früher Kindheit bestehende Feindschaft war die gegenseitige Ablehnung – man mochte sich vom Typ her einfach nicht. Darauf wiederum basierte der gegenseitige Neid auf das, was der andere war oder erreichte. Ein ständiger Hass und Kampf, der beiden das Leben in dem schönen Heidedorf eintrübte, in dem beide nicht fähig waren, diesen Zustand einzudämmen oder gar zu beenden. Selbst die Eltern, der Lehrer, ältere Schüler und andere Leute im Dorf, die sich Einfluss auf die beiden versprachen, hatten es mehrmals vergeblich versucht.

So ging es weiter zwischen den beiden in Missgunst und Hass, wobei meist Littmann der Aggressor war. Zum Beispiel hatte er einmal beim Ausschießen des Kinderschützenkönigs, bei dem Hermann zu den Besten gehörte, so laut gesagt, das jeder Anwesende es hören konnte: „Sünders kann noch so gut schießen, König wird der niiie, weil bei der Auswertung die Habenichtse, die gut geschossen haben, aussortiert werden, die können ja nicht mal ihre Schärpe bezahlen.“

Hermann hatte sich anschließend mit Littmann geprügelt und Littmann hatte mehr abbekommen als er, aber den Stacheln, die August ihm schon gesetzt hatte, war ein weiterer hinzugefügt. Ein anderes Mal war Littmann mit dem Fahrrad dicht vor Hermanns Nase vorbei gerast, als Hermann mit einer Gratulationskarte auf dem Weg zu einem Hochzeitshaus war. Es reichte für den Zuruf Littmanns: „Na willste Kuchen betteln gehn?“ Und diesmal konnte Hermann ihn nicht am Kragen packen und der neue Stachel trieb tief ins Fleisch.

So ging es fort mit dem Hass aufeinander. August ließ keine Gelegenheit aus, seinen höheren sozialen Stand herauszukehren und Hermann zu kränken. Hermann entwickelte seinen Ehrgeiz, hielt auf sich und sein Äußeres, sah immer sauberer und gepflegter aus als Littmann, bildete sich neben der Schule selbst fort, las Bücher, erweiterte sein Wissen und beantwortete mit Hochgenuss im Unterricht die Fragen des Lehrers Sperrgurt, bei denen zuvor Littmann passen musste. So errang sich Hermann durch das, was er aus sich machte und was er leistete, ein Ansehen bei den Schulkameraden und generell im Dorf, sodass er dort gleichwertig mit den Söhnen der Kleinbauern, selbstständigen Handwerkern, besseren Angestellten und ähnlichen sozialen Schichten im Dorf angesehen wurde. Dies schürte Littmanns Hass auf Sünders zusätzlich.

Krieg und Gefangenschaft trennten die beiden Kontrahenten, bis ihre Wege wieder zusammenliefen, und zwar so eng, dass eine Trennung nicht mehr möglich war: Sie heirateten Schwestern, und die Liebe zur Frau war bei beiden stärker als der Graus vor der Verschwägerung mit dem Feind.

Als Hermann Sünders am 12. Oktober 1955 mit dem ersten Bus aus Herleshausen im Lager Friedland eintraf, hatte ihn auch Luise umarmt, und er hatte gleich daran denken müssen, dass die drei Frauen höchstwahrscheinlich auf gleiche Art auch Littmann empfangen hatten, als der heimgekommen war. Dass Littmann seit vielen Jahren zu Hause war, wusste Hermann aus Briefen von daheim, aus den wenigen, die er in den div. Lagern erhalten hatte, zuletzt im Straflager Stalingrad. In Swerdlovsk, wo er zuletzt war, hatte er keinen Brief mehr von zu Hause erhalten. Nur in umgekehrte Richtung waren ein paar unterwegs gewesen, von denen er nicht wusste, ob sie ihr Ziel erreicht hatten. Es war ihm auch immer ein Trost gewesen, ein Trost des Ungewissen, dass Briefe aus der Heimat zwar an ihm abgesandt, aber eben nicht ihr Ziel erreicht hätten. Immerhin waren 3000 km Postweg zurückzulegen, da konnte allerhand schieflaufen. Und er kannte viele im Lager, die ebenfalls keine Post erhielten.

Aber jetzt war er ja in der Heimat angekommen, was vorher war, versuchte er zu vergessen. Nur so konnte man mit den schlimmen Erinnerungen fertig werden.

Später, einige Zeit nach der Heimkehr, hatte sich Sünders immer heimlich geärgert, wieso die Presse später nicht mehr ihn und die anderen erwähnte, die aus diesem Straflager oder aus anderen heimgekehrt waren, sondern allein einen Spätheimkehrer, der in Rhöndorf wohnte, in Nachbarschaft zu den Adenauers. Adenauer hatte von seinem Bäcker erfahren, dass sein Nachbar im Zug der Spätheimkehrer war, die er dort im Dezember 1955 begrüßen wollte. Er lud dessen Frau ein, mit ihm im Sonderzug nach Friedland zu fahren. Als sie dort zusammen mit Adenauer eintraf, hielt man ihren Mann für einen Verwandten des Kanzlers und behandelte ihn bevorzugt. Die Medien taten ihr Übriges.

Ja so war das, dachte Sünders verdrossen, wenn er sich später daran erinnerte, man muss einen kennen, der was bedeutet in der Gesellschaft, und schon ist man selbst ein Bedeutender. War es auch früher im Dritten Reich so? Na klar, dachte er in diesem Zusammenhang immer wieder, schließlich war nicht er, sondern Wilhelm Kuhlmann damals Rottenführer bei der SA geworden, obwohl bei beiden die gleichen Voraussetzungen vorlagen. Nicht er als Sohn einer armen Kriegerwitwe, sondern Wilhelm als Sohn reicher Bauern, die ihre Beziehungen hatten. Es wird sich nie was ändern in dieser Sache, Vorteilsnahme durch Beziehungen waren für Sünders gleichzusetzen mit Bestechung. Und diese erfuhr er durch das Hervorheben des Spätheimkehrers aus Rhöndorf und damit durch das Zurücksetzen seiner eigenen Person und anderer mit gleichem Schicksal. Oft hatte er sich in der Erinnerung daran verhöhnt gefühlt, sich und sein schweres Schicksal im neuen Deutschland verhöhnt. Es kam ihm wie ein böses Omen vor.

Und dazu den verhassten Schwager Littmann!

Littmanns Geschichte war jetzt Familiengeschichte, und so erfuhr Sünders zwangsläufig von Littmanns Lebensweg nach dessen Heimkehr.

Littmann war 1946 aus amerikanischer Gefangenschaft entlassen, lebte bisher mit Frau und Kind auf dem Hof seiner Eltern und half seinem alten Vater und dem Bruder in der kleinen Landwirtschaft, mit der man sich über Wasser hielt. Als vor einem halben Jahr dem Bruder der Hof verschrieben wurde, hatte August eine Abfindung von 7000 DM und ein kleines Grundstück mit einem Bienenhaus darauf bekommen. Es lag Am Bullenberg, einem kleinen Feldweg am westlichen Rand der Kleinstadt.

Das Bienenhaus hatte er sich ausgebaut, es war gerade fertig und von Littmanns bezogen worden, als Hermann aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte. Zu dem Zeitpunkt hatte August vor, sich bei der Stadtverwaltung als Kanalbauarbeiter zu bewerben, die Unterlagen dafür hatte er schon beisammen. Sünders, den Schwager, hatte er zuletzt im Spätsommer 1942 gesehen, als dieser auf Forturlaub war, und war tief erschüttert, als er ihn jetzt, nach 13 verstrichenen Jahren, wiedersah: gelblich fahl im Gesicht, ungesundes Körpergewicht durch Wasseransammlung, stark gealtert, leicht gekrümmte Haltung, verschlossen. Es war inzwischen zu viel passiert, als dass sie sofort ihre Streitäxte wieder hervorholten. Sie schwiegen, gaben sich die Hand. Aber die Wärme des Händedrucks fehlte.

Hermann wurde gut ernährt zu Hause, selbst die Schwiegermutter, die keine Speckschwarte auslassen konnte, verzichtete zu seinen Gunsten auf solche Leckerbissen. Schon nach vierzehn Tagen hatte er sich sichtbar erholt, die Wasseransammlung im Körper war mit Hilfe Dr. Schwerners, der das Krankheitsbild von früheren Heimkehrern kannte und Erfahrung hatte, fast schon ausgeschieden und durch gesundes Gewicht ersetzt. Erst jetzt, als Hermann kräftig genug war, um neidisch den Vorsprung Littmanns zu erfassen, war der Zeitpunkt da, an dem er sich sagen musste, dass Littmann den alten Konkurrenzkampf zwischen ihnen für sich entschieden hatte. Und Littmann hatte dafür nicht mal einen Finger zu rühren brauchen, die Ereignisse der Zeit hatten für ihn gearbeitet. Und Sünders musste sich eingestehen, dass durch Littmanns Lebensstandard Menschen profitierten, die er mochte, seit sie im Dorf waren: die Kowalskis.

Und er fand Trost in dem Gedanken, dass ihm nach dem Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz, über das er sich neulich informiert hatte, ein stattliches Sümmchen zustehen würde. Es würde sich noch herausstellen, ob er im Vergleich mit Littmann wirklich der Verlierer war.

Von den Kowalskis war zuerst Ella gekommen, zum Arbeitsdienst bei Kuhlmanns. Ihre Schwester Luise machte den Arbeitsdienst im Nachbardorf Gilde und zog im Anschluss nach Neubokel zu ihrer Schwester. Ella hatte für beide eine kleine Wohnung, bestehend aus zwei Zimmern, in einem Bauernhaus der Kuhlmanns angemietet, das in vier Wohnungen aufgeteilt war. Die Wohnung konnten sich die Schwestern leisten, weil beide in der Kreisstadt Gifhorn eine Arbeitsstelle in ihrem Beruf gefunden hatten, Ella als Stenokontoristin in einer Essiggroßhandlung, Luise als Verkäuferin in einem kleinen Miederwarengeschäft. Später, Anfang Juni '42, kamen die Eltern ins Dorf, als ihre Kölner Wohnung im britischen Bombenangriff zerstört worden war. Sie fanden eine erste Unterkunft in einem zu Wohnzwecken hergerichteten Schuppen desselben Bauernhauses. Die Schuppen-Wohnung wurde von Kuhlmanns mit ausrangierten Möbeln und einer Nähmaschine ausgestattet, da sie wussten, dass Ellas Mutter Schneidermeisterin war und im Gegenzug dazu bereit, Kuhlmanns Kleidung und Wäsche auszubessern, jedenfalls was bis dahin so angefallen war. Mathilde nahm diese Starthilfe gern an, wollte sich den Kuhlmanns gegenüber nicht weiter verpflichten, was von deren Seite auch akzeptiert wurde. Jedenfalls hatten die Kowalskis einen leichteren Start im neuen Leben als andere Ausgebombte oder Flüchtlinge, und fühlten sich auch ganz wohl im Dorf.

Dies galt zumindest für Mathilde und ihre beiden Töchter. Dem Vater war alles egal. Zu dieser Zeit war die Hochzeit zwischen Ella und Hermann Sünders schon geplant, sie fand im kleinen Kreis der beiden Familien statt, als Hermann noch im gleichen Jahr, im September 1942, auf Fronturlaub nach Hause kam. Ella bezog neun Monate später, kurz vor ihrer Niederkunft, gemeinsam mit den Eltern eine größere Wohnung, die im gleichen Haus frei geworden war.

Vater Kowalski hatte noch vor dem Krieg als Arbeiter in einer Deutzer Fabrik einen schlimmen Arbeitsunfall erlitten und seither ein steifes Bein und einen steifen Arm. Ihm war eine Frührente bewilligt worden. Der größte Schicksalsschlag folgte dann im Herbst 1940, als die Feldpost die unbarmherzigste Mitteilung, die es geben konnte, ins Haus brachte. Der Schmerz um den über alles geschätzten und geliebten Sohn hatte ihm den Lebensmut und die Sprache genommen. Es blieben ihm die beiden Töchter, sie konnten ihm aber den Verlust des einzigen Sohnes nicht wettmachen, bis heute nicht, und bis heute waren auch sein Lebenswille und seine Sprache nicht zurückgekehrt. Er hatte sich in seiner neuen Heimat in einen gebraucht gekauften Sessel gesetzt, die schon vorhandene Sitzkuhle noch weiter eingedrückt, bis ein nächster angeschafft wurde, der schon bald die gleiche Prägung aufwies.

Erst als Sünders aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, gab es wieder jemand, der sich um den alten Kowalski kümmerte. Sünders, selbst körperlich und seelisch schwer beschädigt durch die langen Jahre in russischen Lagern, versuchte dem Schwiegervater zu helfen, glaubte bei ihm eine Depression festzustellen. Das Krankheitsbild hatte er in der Gefangenschaft zur Genüge kennengelernt und 1949, nach seiner Verurteilung zum Kriegsverbrecher, auch am eigenen Leib erfahren und nur mit Mühe überwunden, aber immerhin, er hatte die Depression überwunden. Er hatte also die Erfahrung gemacht, dass man was tun konnte, und sich zuversichtlich für den Schwiegervater aufgeopfert, der ihm leid tat. Doch alle Zuwendung war vergebens, Otto Kowalski blieb, was er war: ein Körper, der auf seinem Sessel am Fenster saß, der nicht mal das kleine Interesse aufbrachte, auf die Straße oder in den Garten hinaus zu sehen. Er saß dort zusammengefallen mit vornübergebeugtem Kopf. Sünders suchte Rat bei Dr. Schwerner, der wiederum nur den Rat hatte, einen Psychotherapeuten hinzuzuziehen. Der allerdings wäre teuer zu bezahlen gewesen. Hermann hatte selbst nichts und dann sagte auch noch Mathilde, deren Engagement hier nötig gewesen wäre: „Lass 'n sitzen, Hermann, der will es nicht anders, ich hab' jahrelang versucht, was du jetzt noch mal versucht hast, und jetzt sind Ella und ich auch dran gewöhnt, dass er da nur so sitzt.“

Hermann gab die Hoffnung für den Schwiegervater auf, ließ aber nicht nach in seiner Zuwendung für ihn.

Mit der Wohnsituation war Sünders vollkommen zufrieden. Im Vergleich mit dem Leben in Krieg und Gefangenschaft war sein Leben in Neubokel das Paradies. Ein Unterschied zwischen damals und heute, der in seiner Größe kaum fassbar ist: zu grauenvoll war das Leben im Kampf um Stalingrad, dann der ständige Überlebenskampf in den Lagern Frolov, Beketowka Wolsk, Karaganda, wieder in Stalingrad, erneut zum Wiederaufbau der Stadt. Und überall, zusätzlich zu den unmenschlichen Lebensbedingungen, die ständigen Anfeindungen der Mitgefangenen, die zur Antifa gewechselt waren und ihre Pöstchen im Lager bis ins Kleinste gegen die einstigen Kameraden ausnutzten, die nicht diesen Wechsel mitgemacht hatten. Er dachte an Frolov, Lager 50, wo es einen einstigen Kameraden gab, den er von früher kannte und schon damals nicht mochte, der zur Antifa gewechselt war und für die Essensausgabe seines Blocks zuständig war. Hermanns Portion war immer kleiner als die der anderen, und er konnte nichts dagegen unternehmen. Hätte er gemurrt, hätte er am nächsten Tag noch weniger in seinen Napf bekommen. Diese schreckliche Hilflosigkeit, dass er solchen Schuften ausgeliefert war! Und dann das letzte Jahr in Swerdlovsk – wo sich die Günstlingswirtschaft der Lagerleitung als Endlos-Kette fortsetzte. Dazu die große Hoffnungslosigkeit, nie wird es dies vergessen.

Und jetzt doch in der Heimat!! Er fühlte sich in seinem Dorf wirklich wie im Paradies. Er hatte ums Haus herum genügend Platz, wenn es drinnen zu eng werden sollte, aber es wurde ihm niemals zu eng. Trotzdem war er ein Draußenmensch, der den Garten, den Hof, die Ställe schätzte und liebte. Zur Wohnung gehörten Ställe für Vieh und Holz, ein großzügiges Gartenstück und ein Platz auf dem Hof, der hauptsächlich zum Holzhacken und als Platz für die Holzmeiler, zwei pro Mietpartei, genutzt wurde. Hermann hielt sich gern draußen auf, eben nicht, weil er sich drinnen beengt fühlte, er mochte ja seine Ella, seine Schwiegereltern, natürlich den Sohn, da konnte es ihm gar nicht zu eng werden. Nein, wie gesagt, er mochte den Aufenthalt in der frischen Luft, die Ställe mit ihren vielen dann offenen Türen und Toren gehörten dazu. Und Mathilde traf er auch hier draußen, sie lag ihm von Typ her besonders. Mit ihr, die in ihrer Familie immer die Hosen angehabt hatte und sie auch, als der Schwiegersohn zurück war, nicht auszog, kam er zurecht, fand in ihr, wenn er es auch nur sich selbst gegenüber eingestand, den Halt in einem Leben, das ihm bisher nicht gut mitgespielt hatte.

Drei Wochen war er nun schon zu Hause, saß in der Stube am Fenster und sah hinaus auf die Dorfstraße, als es kurz klopfte und gleich darauf Luise hereinschneite. Ihrer Tasche entnahm sie einen offen im Kuvert steckenden Brief. „Hier, der Arbeitsvertrag von August. Renate ist gleich auf den Hof zu Tommi“, kam sie Mathildes Frage zum Enkelkind zuvor. Während Mutter und Schwester den Vertrag lasen, schaute Hermann aus dem Fenster, gab sich gleichgültig. Luise folgte seinem Blick: „Ach, Meta Main! Watschelt schon wie ‘ne Ente, müsste was an ihrer Hüfte machen lassen, sonst ist es zu spät, wie damals bei Tante Berta. Sagt ihr das mal, ihr redet doch immer zusammen, und sagt es dem Dr. Schwerner, den hat sie doch bestimmt auch.“

„Ja, wer hat den nicht hier im Dorf. Der kommt ja auch regelmäßig nach Bokel und guckt, was so ist mit seinen Leuten, auf den Schwerner ist Verlass“, sagte Ella im anerkennenden Ton, las dann im Vertrag weiter und gab ihn Luise zurück, „ist gut mit dem Vertrag, das Geld stimmt und du hast den August raus aus der Stube.“

Die Spitze gegen Hermann war nicht zu überhören, er drehte sich nach ihr um, mehr erheitert als verdrossen. Es war ja gerade ihr freches Mundwerk gewesen, das ihn damals schon angezogen hatte, als sie zum ersten mal mit Ihrer Schwester an der Ecke bei Schuhmanns auftauchte, dem Treff für die jungen Leute aus dem Dorf. Sie hatte schon damals gleich drauf los geredet, in ihrer unbeschwerten Art, ohne sich drum zu scheren, ob andere es blöd oder gut fanden, was sie redete. Ihre Tonlage bestand nur aus einem mittleren Ton, selbst wenn sie sang, wechselte er nie. Und sie sang gern. Als sie damals mal einen alten Schlager nachträllerte “Kleine Mädchen müssen schlafen gehn / wenn nachts die Sterne am Himmel stehn“, hatte Hermann ihr geraten: „Lass' das man, Ella, singen kannste wirklich nicht.“

Und sie hatte entgegnet: „Bringt ja keinen um, wenn ich es trotzdem tu' und es macht mir Spaß", und hatte unbeschwert weitergeträllert.

Wenn Ella sich ärgerte, wurde ihr Ton schon mal tiefer und kratzte, niemals wurde er hoch und schrill. Hermann mochte sie von dem Augenblick an, als er sie zum ersten Mal sah. Jedes Pfund an ihr gefiel ihm, und davon besaß sie schon damals mehr als genug. Und er mochte sie heute wie damals. Auch Luise hatte er gleich gemocht und mochte sie heute noch. Aber sie war und blieb für ihn mehr der Abklatsch der älteren Schwester, brachte weniger auf die Waage, war weniger selbstgefällig, weniger frech. Hermann hatte sich für das Original entschieden und im Grunde – was seine anhaltende Liebe zu ihr betraf – bis heute nicht bereut. In diesem Punkt jedenfalls hatte er Littmann übertrumpft. Aber die liebere von beiden, er musste es zugeben, war eben Luise, auch wenn sie manchmal diese Liebenswürdigkeit vermissen ließ. Und sie hatte Littmann, seinen Feind geheiratet. Hinter seinem Rücken, als er schon in Beketowka festsaß. Die liebe Luise und der fiese Littmann! –, das kreidete er ihr insgeheim an.

Aber kränken wollte er sie nicht mit seiner gespielten Gleichgültigkeit, aber musste sie denn mit diesem blöden Vertrag angeben? Er sah, wie sie die Flügel ihrer flachen Nase blähte, bei Ella sah es genauso aus, wenn sie, mit einem leichten Zug von Abfälligkeit, etwas erschnupperte. Luise sah zur Küchentür, durch deren Spalt neben dem Geruch nach Kohlsuppe das Geräusch eines auf dem Topf tänzelnden Deckels in die Stube drang: "Kocht ihr wieder Kappes in Suppenwürfel?“

„Paar Schwarten sind schon drin?“, antwortete Ella, und ich weiß schon, was du gleich wieder so denkst, 'für Hermann, damit der wieder so fett wird wie vor dem Krieg.'“

Luise sah verlegen zu Hermann hinüber und schüttelte den Kopf.

„Wenn August seinen ersten Lohn hat“, versprach sie, „lade ich euch ein. Es gibt denn Fleischrouladen und hinterher Wackelpudding.“

„Hättest du längst machen können, das Geld ist doch da“, sagte Mathilde.

„Wenn du das ausgezahlte vom Hof meinst, das ist bei der Sparkasse, und für fest.“ Die abgesenkte kratzende Stimme Luises – auch hier die gleiche Art wie bei der Schwester – verriet, wie sehr sie August deswegen grollte.

Mathilde lenkte um: „Was gibts denn Leckeres bei Littmanns heute Mittag?“ Sie grinste, als sie Luise die Schultern zucken sah, und beantwortete ihre Frage selbst: „Kappes in Suppenwürfel.“

Als Luise fort war, auf dem Gepäckträger sorgfältig festgeklemmt den bis zum Rand gefüllten Henkelmann“, klopfte Hermann auf das Blatt auf seinem Knie. Mathilde zog es ihm weg, fand eine große Anzeige der Stadt Gifhorn und las laut: „‘Wir stellen für den Bauhof mehrere Fach- und Hilfsarbeiter ein.’“

„Stellen so einen Schlappschwanz ein wie den August“, sagte Hermann verächtlich, „mit Kusshand werden die mich nehmen.“

„August sitzt drüben bei Trude und Albert“, sagte Luise, als sie in Sünders’ Stube getreten war und sich an den Tisch zu Mutter und Schwester gesetzt hatte, „und Renate ist gleich auf den Hof zu Tommi.“

„Es wird ja sowieso nichts mit dem Reden alle zusammen“, entgegnete Ella, „oder siehst du den Hermann hier irgendwo? Der ist rüber zu Marwede, alles Zureden hat natürlich nichts genützt.“

„Man kriegt es nicht in den Kopf rein“, sagte Mathilde und schlug die Hand an die Stirn, „dass zwei Erwachsene sich so kindisch benehmen. Geh' rüber und hol' den August“, forderte sie Luise auf, „denn ist der eine schon mal da, und wenn das Geld alle ist, kommt auch der andere.“

„Gut, ich hol' den. Denn kannste aber sehen, dass wir nichts von haben. Der sitzt denn hier rum und redet nichts, weil der schon sauer ist allein deswegen, dass wir ihn mit Hermann zusammenbringen wollen.“

„Lass 'n da“, winkte Mathilde verdrossen ab und ging in die Küche.

Luise wandte sich kopfschüttelnd der Schwester zu: „Was sind das nur für Männer, die wir beide uns da geangelt haben.“

„Tja, die ganzen Männer weg damals. Weißt du noch, wenn Tanz war im Heidesee, wie die Mädchen zusammen getanzt haben? Nichts war das, und man merkte, wie jede versuchte, es sich schön zu denken. Und ich hab' gedacht, als der Hermann auf Fronturlaub war und wieder so um mich rumscharwenzelte, 'nimm den, der da ist, und da ist der Hermann. Wenn der nicht zurückkommt, haste wenigstens die Rente als Kriegerwitwe. Aber statt der Rente hab' ich jetzt den Hermann.“

„Und ich den August. Und bei mir kam noch hinzu, dass ich dachte, ich wäre schwanger. Dabei war es nur das knappe Futter, weshalb die Regel wegblieb. Wenn ich das rechtzeitig genug …“

„Ach, hilft ja nun nichts mehr“, unterbrach Ella die Schwester, „sind wenigstens keine leichten Kaliber, unsere Männer, da kann zumindest keiner sagen, dass es Waschlappen sind.“

„Was wäre wohl, wenn wir damals in Köln geblieben wären“, überlegte Luise.

„Ging ja gar nicht, zum Arbeitsdienst hätten wir auf alle Fälle fort gemusst, und später wegen der Bomben sowieso. Und außerdem: die Männer waren auch in Köln im Krieg.“

„Ach ja“, seufzte Luise, „nur die ganz unbrauchbaren noch da, solche wie hier der Vollhoff …“

„Der Vollhoff?“, unterbrach Ella erneut, „den Dussel hat nicht mal die Wehrmacht genommen, dass du den überhaupt …“

„Gut, gut, Ich hab' ja nur mal so überlegt, wer im Dorf noch da war und vom Alter her so gepasst hätte“, beschwichtigte Luise, „aber wir hätten warten können, sind ja auch welche zurückgekommen.“

„Ja, erst die ohne Beine oder Arme, und später die paar mit alles dran, die aus Gefangenschaft kamen. Und du meinst, die hätten gereicht für die ganzen Mädchen hier? Und wir zwei beide, so blutjung sind wir ja auch nicht mehr gewesen und nach dem Krieg hätten wir schon die ersten Falten im Gesicht gehabt … Und vor dem Krieg, du weißt doch, wir beide hatten bei den Bauernsöhnen gar keine Chance. Den Wilhelm Kuhlmann mochte ich, da gab es mal ein Geplänkel zwischen uns, bis er dann von einem auf den andern Tag anders war zu mir, irgendwie kühl, wahrscheinlich haben die Alten was gemerkt und ihn zurückgepfiffen. Die wollen eine gute Partie für ihre Söhne, 'ne Bauerntochter, die einen Namen hat, der hier im Dorf oder in der Gegend was zählt, und viel Schotter mitbringt. So was haben wir beide nicht. Du glaubst doch nicht, dass wir nach dem Krieg da 'ne Chance gehabt hätten, niemals! Die Bauernsöhne hätten erst mal geguckt, was für Bauerntöchter noch frei sind, und das waren hier viele.

Warten, welche so zurückkommen, wie du so einfach sagst, nee, nee. Und außerdem wusste man ja gar nicht, wie das alles ausgeht mit dem Krieg? Ob überhaupt welche zurückkommen.

Ja weshalb ich und der Hermann“, fragte sie mehr sich selbst, „das musste ja zugeben, stattlich hat der ja ausgesehen. Und erst in Uniform. Aber auch ohne: kräftig, groß, blond, und so irgendwie fest in seinen Meinungen und Ansichten, und es hat mich, wie soll ich sagen“, überlegte sie und sah dabei auf ihre Hände, die sie zusammengenommen hatte und rieb, „es hat mich schon geschmeichelt, wie der hinter mir her scharwenzelt ist. Und wie der weg war, war es langweilig im Dorf. Ich hab' ihm ja geschrieben, nach Stalingrad, dann später in die Lager, weiß gar nicht mehr, wie die alle hießen?“

„Beketowka, Frolov, Karaganda, Stalingrad Straflager, das war seine vorletzte Station. Dann kam noch ein Lager, weiß nicht mehr, wie es hieß. Und da war noch eins, komm' ich jetzt auch nicht drauf. Mein Gott, du müsstest das wissen, nicht ich, und du hattest dir diese Lager, wo Hermann sich krumm schuftete, während wir hier in Gifhorn und Bokel ganz gut leben konnten, überhaupt noch nie gemerkt“, tadelte sie die Schwester.

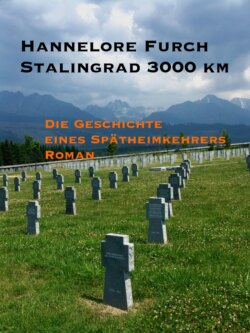

„Aber weißt du noch, das Schild in Gifhorn“, redete Ella fort, ohne auf Luises Vorwurf reagiert zu haben, „das so nach Osten ausgerichtet war mit der Spitze? Die Kilometerzahl, die da draufstand? Ich jedenfalls erinnere mich: 'Stalingrad 3000 km' oder so stand da drauf, können auch paar mehr gewesen sein, toll was?“

„Ja die Vorstellung von damals, wie weit die Briefe reisen! Beide waren wir ganz beeindruckt, besonders du, und hast denn abends zu Hause gleich einen an Hermann geschrieben und am nächsten Tag aufgegeben.“

„Ja, ich glaub', ich hab' gesagt, als ich den zuklebte: 'Boa! 3000 Kilometer bis Stalingrad! Dann ab mit dir, du Brief!'

Wieso ich das jetzt so genau behalten hab'?“, sie zog die Schultern hoch, „war wohl, weil ich so beeindruckt war damals, so weit weg ...“

“Aber dann haste lange Zeit keinen mehr geschrieben, und von Hermann kam jede Woche die Feldpost. Das finde ich bis heute nicht gut von dir, dass du ihm nicht zurück geschrieben hast. Wie du schon selber gesagt hast eben, er war so weit weg von hier, von seiner Heimat. Armer Hermann!

Ja, ja, die Pakete“, sagte sie, als sie ahnte, womit Ella sich rechtfertigen wollte, „die Pakete, die hin und wieder abgingen nach Stalingrad, hat ja Mutter gepackt und auch was dazu geschrieben und mit reingelegt. Selbst später, als dann die paar Postkarten aus den Lagern kamen, als die Zustände dort wohl besser geworden waren, haste ihm nie was geantwortet. Mutter hat es ja oft genug erzählt und darüber geklagt.“

Ella zog wieder in der ihr eigenen unbeteiligten Art die Schultern hoch und antwortete: „Oft hab' ich auch mit unterschrieben, die Briefe von Mutter, und …

Und nun sind beide zu Hause, August und Hermann. War es das, was wir uns immer erträumt hatten? Mit so einfachen Arbeitern unser Leben zu verbringen? Na, ich weiß nicht …“

Sie hielt inne, als Mathilde verstimmt in die Stube kam und den Frankfurter Kranz, den sie mit beiden Händen vor sich hertrug, auf den Tisch haute, sodass der lockere Biskuitteig fast auseinanderbrach: „Was ihr immer schimpft über eure Männer, eine Schande ist das. Außerdem kommt ihr selbst aus einer Arbeiterfamilie, vergesst das nicht!“

Auch was vorher geredet war, hatte sie durch die nur angelehnte Tür zur Küche mit angehört und kannte solche Reden zum Überdruss, aber auch die Nutzlosigkeit der Zurechtweisung. Nur gut, dass sie im Beisein ihrer Kinder nicht so was redeten, dachte sie, jedenfalls hatte sie es noch nie erlebt. Tommi jedenfalls hatte nur Gutes über seinen Vater gehört, hauptsächlich von seiner anderen Oma, Hermine Sünders, die kannte ja auch ihren Sohn besser als sie, die Schwiegermutter Mathilde. Hermine starb, als der Junge elf Jahre alt war. Der langsame Sterbeprozess hatte eingesetzt, als Hermann nach Kriegsende nicht heimkam wie die Masse der Gefangenen. Hätte sie doch nur durchgehalten, nur ein Jahr noch durchgehalten! Arme Hermine Sünders! Aber sie hatte noch genügend Zeit gehabt, dem Enkel von dessen Vater zu erzählen.

Auch sie selbst, Mathilde, hatte immer nur zum Vorteil des Vaters geredet und dies Bild hatte auch Ella nie zerstört. Mathilde wusste: aus Gleichgültigkeit! In diesem Fall eine Gleichgültigkeit Ellas, wenn man so will, zu Hermanns Vorteil.

Die kurzen Gedanken zu diesem Punkt konnten Mathildes Groll gegen Ella kaum schmälern. Ohne ein weiteres Wort ging sie zurück in die Küche, um den Kaffee zu kochen, der vorher noch gemahlt werden musste. Während sie jetzt dort saß, mit der im Schoß festgeklemmten Kaffeemühle und deren Kurbel drehte, beschäftigten sie noch die Reden der Töchter. Besonders was Ella über ihre Beziehung zu Hermann gesagt hatte, so gleichgültig und kaltherzig dahin geredet, ließ sie erschaudern. Mochte Hermann jetzt sein wie er wollte – er hatte da auch so eine Art, sich über andere, auch über Ella, zu erheben – solche herabwürdigenden Reden über ihn hatte er nicht verdient, auch August nicht, dem sie nur seine Knickrigkeit ankreidete.

Mathilde konnte die Gedanken an die von den Töchtern angesprochene Zeit nicht abwenden, ließ sie zu. Ende November 1942! In der Stube stand der Volksempfänger, Nachrichten aus Stalingrad, „von den Truppen im Raume Stalingrad“, bei denen sie den Schwiegersohn wusste und über die sie vage Gerüchte von Einkreisung durch die Russen gehört hatte. Nicht nur die Verschleierung der Wahrheit schmerzte sie damals, auch die pathetische Stimme des Sprechers empfand sie als bitteren Hohn. Besonders schlimm aber war für sie, dass Ella nie einen Kommentar, nie eine Sorge geäußert hatte, oft den Eindruck machte, als hörte sie nicht mal hin, wenn es um Stalingrad ging. Selbst die Sondermeldung vom Ende in Stalingrad hatte sie gleichgültig mit angehört, so schien es Mathilde in der Erinnerung. Sie selbst hatte die Sondermeldung noch ihm Ohr, als wäre sie gestern erfolgt:

„Aus dem Führerhauptquartier, 3. Febr. 1943: Das Oberkommando der Wehrmacht gibt bekannt: Der Kampf um Stalingrad ist zu Ende. Ihrem Fahneneid getreu, ist die 6. Armee unter der vorbildlichen Führung des Generalfeldmarschalls Paulus der Übermacht des Feindes und der Ungunst der Verhältnisse erlegen.“

Welch eine Meldung! Wieder war sie in der Erinnerung daran bis ins Mark erschüttert. Damals, als die Sondermeldung aus dem Volksempfänger herauskrächzte, hatte sie gleichzeitig an Hermann und an sein ungeborenes Kind gedacht, für das es darum ging, ein Leben mit oder ohne Vater zu leben. Dann erinnerte sie sich, wie sie im Oktober 1955 mit den Töchtern auf dem Platz gestanden hatte, wo die Busse eintrafen, die die Spätheimkehrer vom Bahnhof Herleshausen ins Lager Friedland brachten. Ella war mehr darüber in Sorge, dass ihre Haarspange richtig saß und ihr neuer Mantel nicht im Gedränge beschmutzt wurde, als dass sie, in Hochspannung wie die anderen, Ausschau hielt nach den einrollenden Omnibussen.

Und wie sie dann ausstiegen, die ersten Spätheimkehrer, und offiziell begrüßt und besungen „Nun danket alle Gott“ wurden, was für ein Gefühl! Was für ein Gefühl für die Heimkehrer und die sich angesammelte Menschenmenge, aus Angehörigen und anderen bestehend, die das historische Ereignis miterleben wollten.

Mathilde fasste sich in der Erinnerung an diesen Augenblick an ihr Herz, das heftiger zu schlagen begann, so als erlebe sie genau diesen Augenblick erneut. Und wie sie dann Hermann erblickte und durch das Gedränge hindurch winkend auf ihn zu, der in eine andere Richtung spähte und sie erst sah, als sie schon ziemlich nah an ihm dran war. Und der Junge neben ihr, der seinen Vater von Bildern her kannte und gleich wiedererkannte, der Junge und Hermann waren die ersten, die sich in die Arme fielen und aneinanderklammerten, als wollten sie sich nie mehr loslassen. Dann hatten sie und Hermann sich umarmt, dann Ella und Hermann und Luise und Hermann. Sie dachte an Ella, Freudentränen hatte sie nicht gesehen bei ihr, nur den Eindruck aufgenommen, dass Hermann sie fester umarmte als Ella ihn. Hatte die Schwägerin, Luise, ihn nicht herzlicher gedrückt als die Ehefrau?

In der Erinnerung war es ihr, als hätte Ella sich damals gar nicht gefreut. Weswegen war sie denn überhaupt mitgefahren ins Lager Friedland? Die Gleichgültigkeit damals in dem platten Gesicht Ellas! Oder täuschte sie sich? Täuschte sie sich wieder? Wie bei der Sondermeldung? War ihre Erinnerung verfälscht und beeinträchtigt durch Ellas eben geführten, lieblosen Reden über Hermann?

Was für Erinnerungen! Auch daran, wie sie, Mathilde, neben der Freude auch erschüttert war über Hermanns Alterung. So alt aussehend und dabei in leicht gebückter Haltung hatte sie sich ihn nicht vorgestellt. Er wirkte wie knapp fünfzig, gut zehn Jahre älter als er war. Dass er nicht so gepflegt aussehen würde wie vor dreizehn Jahren, dass hatte sie sich reichlich ausgemalt, aber so, wie er jetzt dastand? Ja wie eigentlich? So, als wäre er noch nicht ganz angekommen, irgendwie hilfsbedürftig und fremd hatte er dagestanden, als die Umarmungen vorbei waren. Irgendwie heruntergekommen, trotz Dusche, Friseur, Rasur und neuer Einkleidung in einem Zwischenlager während der langen Bahnreise. In einer besonderen Art Heruntergekommen, wenn man ihn als Vergleich vor sich sah, wie er im Sommer '42 als Soldat auf Fronturlaub im Dorf war. Die Uniform hatte ihm ausgezeichnet gestanden, etwas aus ihm gemacht, zusätzlich zu seinem stattlichen Aussehen.

Ja mein Gott, dachte Mathilde, was sollte man nach so langer Zeit in russischer Kriegsgefangenschaft erwarten?

Trotz seiner ungesunden Hautfarbe, die etwas ins gelbliche ging, seines Blicks aus etwas getrübten Augen, wie ihr schien, sah man ihm an, dass er sich des neuen Lebens in Freiheit bewusst war, das hier auf bundesdeutschem Boden für ihn angefangen hatte. Und die Leute rundum hießen alle Heimkehrer jubelnd und zuwinkend willkommen. Und der Junge, den er festhielt an seiner Hand, musste ihm noch mehr bedeutet haben als die Heimkehr an sich.

Ella! Wie sie die Jahre zuvor nie von Hermann geredet hatte, so kam ihr nach seiner Heimkehr niemals in den Sinn, ihn nach seinen Kriegserlebnissen, nach den Lebens- und Arbeitsbedingungen im Lager zu fragen. Sie, die Schwiegermutter, schon. Bisher hatte er geschwiegen, musste selbst noch verdauen, was unverdaulich war. Dass er viel Unverdauliches im Magen hatte, wusste man allein dadurch, wenn man bei dieser Frage in sein Gesicht sah. Er brauchte Zeit, um fähig zu werden, aus seinem Gefangenenschicksal zu erzählen, diese Zeit wollte sie ihm lassen. Irgendwann würde er beginnen, zu erzählen. Ganz sicher. Und sie würde zuhören, mit dem größten Interesse und Mitgefühl.

Wenn sie ihn in guten zeitlichen Abständen auf seine Zeit im Lager ansprach, abends beim Stricken, wenn sie alle zusammen an dem runden Tisch in der Stube saßen, Hermann mit seiner Zeitung, merkte sie, wie Ella die Augenbrauen hochzog, so nach dem Motto, wie blöd, muss das jetzt sein?

Ella gab sich keine Mühe, ihre Geste vor Hermann zu verbergen, geschweige denn, ihre Gleichgültigkeit zu verbergen. Was hatte er wohl dabei empfunden, wenn er solche Reaktionen von ihr mitbekam? Was hatte er in Stalingrad empfunden, als die Kameraden die Briefe aus der Heimat erhielten?

Nur vier- oder fünfmal müsste die ganze Zeit über einer von Ella dabei gewesen sein, der Gedanke hatte Ella fasziniert, einen Brief nach Stalingrad zu schicken, das nach einem Schild, in Gifhorn an einer Kreuzung aufgestellt, rund 3000 km weit entfernt war, die genaue Kilometerzahl auf diesem Schild war ihr nicht mehr erinnerbar. Tief beeindruckt hatten damals ihre Mädchen von diesem Hinweisschild geredet, genau hier in der Küche, wo sie jetzt saß, sie hatte Ellas Worte noch im Ohr, als Ella den fertig geschriebenen Brief zuklebte: „Boa! 3000 Kilometer bis Stalingrad! Dann ab mit dir, du Brief!“

Wie gut sie sich daran erinnern konnte! Ja warum? Weil der lieblose Beweggrund Ellas, einen Brief an ihren Mann abzusenden, sie damals hatte erschaudern lassen. Nicht Hermann selbst, sondern die Entfernung, in der er sich befunden hatte, hatte den Ausschlag dafür gegeben, dass er einen Brief von seiner Frau bekam: in 3000 km Entfernung. Ja, es war alles genau so gewesen, wie es sich die Töchter vorhin erzählt hatten.

Und nun noch dazu diese Reden über die unwillkommene Heimkehr der beiden Schwiegersöhne, hauptsächlich über Hermanns, nach allem, was er durchgemacht hatte! Und Mathilde konnte sich in etwa vorstellen, was er durchgemacht haben musste, hatte schon von Berichten früherer Heimkehrer gehört, nach denen es nächte- und tagelang grausame Todesmärsche nach der Gefangennahme gegeben hatte. Sogar Einzelheiten hatte sie gehört oder gelesen, vom unbarmherzigen Vorantreiben der stark geschwächten und kranken Gefangenen, bei Frost bis zu 40 Grad Minus, in mangelnder Bekleidung, ohne Pause, Verpflegung und Hilfe für die Kranken, vom massenweisen Zusammenbrechen der Gefangenen und wie sie dann entweder erschossen oder liegen gelassen wurden, um Munition zu sparen. Es dauerte dann bis zu zwei Stunden, bis sie erfroren waren. Die Wenigsten kamen an ein vorläufiges Ziel, ein Sammellager, in denen es ihnen auch nicht viel besser ging als auf den Todesmärschen. Das Massensterben ging weiter.

So was musste Hermann auch miterlebt haben. So was vergaß man nicht. Dann die Jahre in den Lagern mit Krankheiten, Schikane des Lagerpersonals, Flohplagen und Hunger, in denen die Kameradschaft wegen des Kampfes um ein paar zusätzliche Gramm Brot auf der Strecke blieb. Mathilde hatte die Ohren aufgespannt, gehört, was erzählt wurde, hatte darüber gelesen. Sie konnte sich gut vorstellen, wie wund es im Inneren ihres Schwiegersohns aussehen musste.

Einmal hatte er vom Lager Stalingrad erzählt, nichts von sich selbst, sondern von einem Vorfall dort, der alle tief erschüttert hatte. Die Russen hatten im Lager verbreitet, der Oberstleutnant Konrad Freiherr von Wangenheim sei erhängt aufgefunden worden. Entweder Selbstmord oder Mord durch missgünstige Kameraden. Keiner von den Gefangenen glaubte an solche Todesursachen. Später sickerte im Lager durch, was offensichtlich geschehen war: dass er während eines Verhörs erschlagen wurde.

Mathilde hatte gespürt, wie Hermann darunter litt, als er diese Geschichte erzählte, die Geschichte eines untadeligen Offiziers der deutschen Wehrmacht, hochverehrt im Lager und von ihm, dem Gefreiten Hermann Sünders. Er kannte von Wangenheim schon von der Zeit vor dem Krieg her, da hatte von Wangenheim trotz körperlicher Verletzungen einen Sieg für Deutschland errungen: im Springreiten bei der Olympiade 1944.

Wie würde Hermann erst leiden, wenn er seine eigenen Erlebnisse auspackte? Es ginge noch nicht, das hatte sie deutlich gemerkt, als er über das fremde Schicksal des Offiziers von Wangenheim erzählt hatte und sich zusammennehmen musste, um nicht weinend zusammenzubrechen.

Hermann hatte alles überstanden, er war zu Hause. Und dann dies! Das kaltschnäuzige Reden über ihn, von Ella, seiner Frau.

Es war zu viel für Mathilde! Und das an diesem Tag, an dem sie sich auch so schon gesundheitlich schlecht und kraftlos fühlte. Sie blieb noch sitzen, als der Kaffee längst gemahlen war, horchte in die Stube, wo die Töchter sich über anderes ausließen.

Ja, ihre Töchter! Wieder einmal war ihr angst und bange geworden bei ihren herzlosen Reden. Schon als Kinder hatten sie hohle Seelen gehabt, hatten ungerührt zugesehen, als der Vater aus dem Krankenhaus heimkam, noch in Gips die zertrümmerten Knie- und Armgelenke. Schon damals diese Augen in den flachen Gesichtern, die nur schauten, nicht böse, nicht mal ausdruckslos, nicht unfreundlich, nicht freundlich. Schauten, als hätte sie jemand ins Gesicht gemalt, damit es ein Gesicht ergebe, in das man hineinschauen kann wie in jedes andere, das Gesicht eines Menschen, das nur Gesicht war und dabei auch noch hübsch gemalt. Und sie, Mathilde, hatte ihnen hübsche Kleider genäht, damit sie insgesamt hübsch aussahen. Nur bei Luise zeigte sich gelegentlich ein Gefühl, das sich aber immer wieder verflüchtigte, weil sie auf die ältere Schwester fixiert war. Hatte Gott die Mädchen so geschaffen, dachte Mathilde, damit die Leiden der Welt ihnen nichts anhaben konnten? Was für Gedanken!

Sie hatte es doch gar nicht so mit Gott. Gottesdienst gab es, ja, seit sie ein Radio besaßen. Immer sonntags um zehn Uhr morgens, immer wenn sie Kartoffeln schälte. Ein Ritual, das jeden Sonntag gleich war. Wenn man sich in der Stube zum Essen setzte, sonntags eine halbe Stunde früher als sonst, um halb zwölf, ging der Gottesdienst gerade zu Ende, die Glocken läuteten wie zu Beginn der Sendung und hallten dann aus, wie das mitternächtliche Glockengeläut am Heiligen Abend. Heilig Abend ging man anschließend zu Bett, sonntags am Tisch schwieg man danach noch eine Zeit, ging leise mit dem Essgeschirr um, als sei nach dem Ausklang feiertägliche Ruhe angesagt. Ein Familienritual, ein Ritual wie bei Hermann, wenn er von der Arbeit kam und seine Fußlappen abwickelte. Aber das Gottesdiensthören war ein untätiges, während es bei ihm eines mit Handlung war, und es wirkte so, als täte er jeden Griff ganz bewusst. Das andere nur ein Ein schalten des Apparats, ein Zuhören, ein Schweigen. Vielleicht nur aus Gewohnheit. Egal, man mochte es so.

Mathilde dachte wieder an die Töchter, speziell an Ella, die das Ritual ablaufen ließ, ohne sich anmerken zu lassen, ob es ihr was bedeutete oder nicht. Was hatte sie, Mathilde, mal über Ella und Luise zu Emil gesagt, als der noch redete? „Scheint so, als ob unseren Mädchen alles schnurzpiepegal ist, es könnte die Welt untergehen und sie würden es sich ansehen wie einen interessanten Kinofilm. Sie möchten es bequem haben, das schon. Und wenn es nicht bequem ist, denn reden sie drüben aber machen nichts, um es zu ändern, weil auch das Unbequeme ihnen nichts ausmacht.“

Und Emil hatte geantwortet: „Wenn es denen nichts macht, Tilde, ja denn macht es doch nichts.“

Aber traf das heute noch alles so zu? Gerade bei Ella beobachtete sie ein zunehmendes Interesse an allem, was mit dem wirtschaftlichen Fortkommen der Republik in Zusammenhang stand. Es war zwar kein Interesse, das den Mitmenschen zugute kam, aber immerhin ein Interesse. Und Schule und Lehre hatten beide auch gemacht, zu Ende gemacht, und Freundinnen gehabt, liebe Mädchen, die gern mit ihnen zusammen waren, so schien es jedenfalls. Vielleicht war es doch nicht so schlimm mit ihren Mädchen. Ein paar Gegenbeispiele fielen ihr ein, in denen sie die Töchter mildtätig und helfend sah, sodass ihr Zweifel kamen, ob beide wirklich so kalt und herzlos waren, wie sie bei ihren Reden über ihre Männer eben wieder gewirkt hatten.

Uns sie selbst? Mathilde blickte zu ihrem Mann hinüber, der wie immer zusammengesackt in seinem Sessel saß. Vielleicht hätte doch ein Therapeut helfen können und könnte es noch. Das Geld könnte man zusammenkratzen. Aber wollte sie das ernsthaft? Liebte SIE denn ihren Mann? Hatte sie ihn jemals geliebt, diesen alten Mann, der vereinsamt dort am Fester saß, nicht ein einziges Mal hinausschaute ins schöne Dorf, nur dumpf vor sich hinstarrte, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Jahr für Jahr? Wirklich geliebt, sodass sie für ihn, falls es notwendig geworden wäre, auch persönliche Opfer gebracht hätte? Nein, wirklich geliebt hatte sie ihn zu keiner Zeit. Hatte sie wenigstens Mitleid mit ihm? Nein, heute nicht mehr! Nicht mal ein schlechtes Gewissen.

Die Reden der Töchter verloren für sie an Grausamkeit, als sie deren Lebensweg mit dem eigenen verglich. Wie war es damals, 1919, als sie nach dem Krieg allein nach Köln zog? Dort fand sie eine Stelle als Vorarbeiterin in einer Textilfabrik, nach der sie in Pommern vergeblich gesucht hatte. Und dann in Köln! Ganz allein, ohne Eltern, Geschwister und Freundinnen. Und die ganzen Männer im heiratsfähigen Alter Kriegsinvaliden! Ein paar nicht, der Maschinenschlosser Kowalski, der ihr gleichgültig war. Aber der mochte sie, ließ nicht locker bei ihr, sogar über zwei Jahre hin ließ der nicht locker und passte sie überall ab, während der Engwicht aus der Verwaltung, der auch heil zurückgekommen war und hinter dem sie her war – im Verborgenen, damit er es nicht so merkte und nicht abgeschreckt wurde –, keinen Blick für sie hatte.