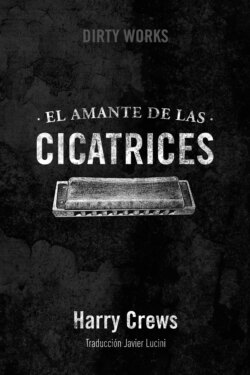

Читать книгу El amante de las cicatrices - Harry Crews - Страница 11

На сайте Литреса книга снята с продажи.

3

ОглавлениеEsa tarde se encaminó a la casa de la chica a eso de las ocho menos cuarto. El sol ya se estaba poniendo tras el roble, pero seguía habiendo bastante luz. Se había pasado cerca de diez minutos mirando por la ventana antes de decidir que había llegado la hora. Ningún movimiento, ni en el jardín ni en la casa. No se escuchaba ni el más leve sonido. Pensó que cabía la dichosa posibilidad de que no hubiese nadie.

Pero antes de que le diese tiempo a llamar al timbre, la deformada puerta de madera se abrió y se vio frente a ella, al otro lado de la mosquitera, mirándole, con la punta de la lengua atrapada entre los dientes.

–No quedamos a ninguna hora –dijo él–. No sé si…

Ella ocultó la lengua y abrió la puerta mosquitera.

–Está bien –dijo–. He preparado algo sencillo.

Lo que había preparado era pollo frito, verduras que ella misma había puesto en conserva y bolas de pan de maíz2. Él nunca había tomado bolas de pan de maíz con pollo frito.

–Nunca he tomado bolas de pan de maíz con pollo frito –le dijo.

Ella no se pronunció, se quedó mirándole durante un instante largo y tenso. No eran más que alitas y muslos. Lo más barato, supuso él.

–Me encanta. Lo mismo me da alita que muslo –dijo.

–Eso pensé. Apuesto a que eres de Georgia.

–Así es. De allí vengo.

–Lo pensé, pero no estaba muy segura porque en realidad no suenas como los de allí. Tu voz, ¿sabes?, tu forma de hablar.

–No eres la primera que me lo dice. No sé cómo pasó. Es solo una de esas cosas que ocurren sin más, ya sabes.

Pero estaba mintiendo. Sabía perfectamente cómo había logrado perder el acento. Se había pasado literalmente cientos de horas esforzándose hasta creerse que sonaba como un puto locutor de radio. Cuando bajó a Parris Island, al campamento de los Marines, tuvo la mala suerte de que le metiesen con un grupo de tíos de Brooklyn que, desde el primer momento, se burlaron sin piedad de él por su manera de hablar, por su acento sureño. Y ya tenía más dedos señalándole de los que podía soportar: el dedo de la culpa por lo que le había hecho a su hermano pequeño, el dedo inclemente de su hermano por la muerte de sus padres y, el peor de todos, el suyo propio, el dedo con el que se culpabilizaba a sí mismo, sin ayuda de nadie, y que le sumía en el autodesprecio. Así que acudió a la biblioteca de la base y se sacó todos los libros que pudo encontrar sobre gramática y pronunciación, al final incluso contrató un tutor y llegó el día en que hasta los lingüistas más expertos se las hubiesen visto negras para determinar que era del Sur. Pero él siempre fingía que su nueva pronunciación había sido un simple accidente inexplicable. Y fue gracias a su denodado esfuerzo por desembarazarse de su acento que se le ocurrió la idea de recurrir a la ley G.I. para probar suerte en la universidad. Nadie más en su familia lo había hecho, pero quizá él lo lograse.

Sarah permanecía frente a él, sin moverse.

En torno a sus ojos vibraba una tensión terrible. Pete comenzó a plantearse vagamente si su madre habría muerto. Pero no se atrevía a preguntar. No quería que ella empezase de nuevo con lo de la enfermedad y la muerte. Aunque de lo último que habían hablado aquella mañana era de la enfermedad de su madre, de su padre que continuaba esperando en el hospital para ver en qué acababa la cosa. No podía ignorarlo sin más, del mismo modo que en San Francisco no pudo alejarse sin más de aquel hombrecillo de los pantalones ensangrentados.

–Menudo día de mierda he tenido hoy –dijo él.

Ella se limitó a asentir y dejó de masticar el tiempo suficiente para aproximar los hombros un poco más al plato en un gesto que él no acertó a interpretar. No era la primera vez que lo hacía y se preguntó si aquella peculiaridad era un síntoma de su aflicción o simplemente algo que solía hacer.

–Hacía tanto calor –dijo él– que se podría haber cocinado un huevo en ese furgón.

Esta vez ella siguió masticando y asintió. A él no le pareció una respuesta normal. Quería gritarle que dentro de ese puto furgón hacía un calor de tres pares de cojones y que lo último que le apetecía en ese momento era sentarse a comer alitas de pollo y atender a respuestas anormales. ¿Por qué coño no le preguntaba de qué furgón se trataba? Por amor de Dios, ¿a cuento de qué se había puesto él también a hablarle de un furgón en el que podría cocinarse un huevo? Pero su madre estaba en el hospital y su padre, por lo visto, no había vuelto aún a casa.

–Podría, podría cocinarse, bueno, cualquier cosa y… –fue reduciendo la voz hasta callarse. No supo cómo acabar la frase. Al final, dijo:

–Descargo furgones.

Aguardó a que ella le preguntase qué tipo de cosas descargaba, pero no se lo preguntó.

–Celofán –dijo él–. Descargo celofán en la Compañía Papelera de la calle Bay. Otro tío y yo –se apresuró a añadir, sintiéndose estúpido e intimidado–. Dos tíos por furgón. Ni te puedes imaginar lo que pesa una pila de celofán de treinta centímetros.

Esperó a que se lo imaginase. No lo hizo.

–Una pila de celofán de treinta centímetros, celofán transparente normal, de cincuenta centímetros cuadrados, pesa alrededor de veintiséis kilos. Tú pásate todo el día cargando con esas nenas con un calor como el que ha hecho hoy, que hasta podía cocinarse un huevo en el furgón y…

De nuevo, fue bajando la voz hasta callarse.

Y aunque todo lo que estaba diciendo era verdad, le hizo sentir mal, en primer lugar por haber acudido a la cita, y en segundo por no haberle preguntado todavía por su madre. Ser consciente del estado de su madre le pesaba como una losa en el corazón. Y lo peor era que, por el mero hecho de estar poniendo tanto cuidado en no sacar el tema, le daba la sensación de que la pobre mujer mutilada, con los pechos rebanados como mortadela, se encontraba allí mismo, entre ellos, tendida sobre la mesa. El olor a pasillo de hospital le pellizcó las fosas nasales y supo que no iba a ser capaz de seguir comiendo pollo. Así que sostuvo un grasiento muslo entre los dedos y, sin probarlo, continuó contándole atropelladamente lo primero que se le pasaba por la cabeza.

Le estuvo hablando largo y tendido de sus experiencias en el servicio militar y del modo en que planeó matricularse en la universidad en otoño valiéndose de la ley G.I. Pudo beneficiarse de aquellas ayudas, aunque el fin de la guerra de Corea le hubiese pillado en el campo de entrenamiento. Eso fue hace tres años, al entrar en el Cuerpo de Marines. El trabajo en el furgón era solo temporal. Tenía un hermano que había estado en Corea al término de las hostilidades. Casi toda la gente que conocía de los tiempos de la granja en el sur de Georgia acabó alistándose. Era muy chunga, la guerra, aunque lo único que sabía de ella era lo que leía en los periódicos, y leer era uno de sus pasatiempos favoritos. Siempre había leído un montón. Los libros eran la cosa más fascinante del mundo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, al menos desde donde estaba sentado, no había un solo libro a la vista, por lo que tuvo que recular para aclarar que, no obstante, los libros no lo eran todo, ni muchísimo menos. Como tampoco la universidad, para el caso. Después de ocuparse de la inutilidad general de las escuelas, se puso a hablar de películas, nunca iba al cine, y una vez despachado el tema del séptimo arte comenzó a hablar de política, un discurso basado por entero en el reconocimiento de que no tenía ni puñetera idea de política. Como cualquiera en el sur de Georgia.

Estuvo más de media hora hablando, deshaciéndose de la grasa del trozo de pollo que tenía en la mano y desprendiendo la carne del hueso hasta que, por fin, pudo dejarlo en el plato. Parecía que se lo había comido. Pero, por supuesto, no había sido así y él sabía que ella lo sabía. Había estado siguiendo el curso agitado de sus dedos mientras hablaba. Él hizo varias pausas esperando que ella le dijese algo. Pero ella permaneció sentada, silenciosa como una roca, y en medio de aquel silencio él se dedicó a masacrar sin piedad el pequeño muslo. Lo único que logró sacarle fue dos síes y un gruñido aislado que lo mismo pudo haber sido un sí que un no.

«Una oyente de mierda», pensó con amargura y con una furia que le pilló desprevenido. Se dio cuenta por primera vez de que nada le hubiese gustado más que darle una paliza por hacerle luchar con aquel pollo asqueroso mientras su madre, herida de muerte, yacía tendida delante de ellos, sobre la mesa.

–Excelente almuerzo –empujó su plato hacia el centro de la mesa–, pero no puedo más.

Ella también apartó su plato y observó sus dedos llenos de grasa.

–Mira –dijo él–, odio comer y tener que largarme, pero he tenido un día de pena.

–¿No puedes quedarte a charlar un rato?

El sonido de su voz le sobresaltó. Pensó que era lo máximo que había dicho en todo el tiempo que llevaba en la mesa con ella.

–Podría –dijo él–, pero he tenido un día horrible descargando celofán de un furgón. Ni te imaginas lo que pesa una pila de treinta centímetros de… –se paró en seco al percatarse de que estaba a punto de contarle lo que ya le había contado hacía un rato.

Ella le dijo:

–Podríamos ver la tele.

Él miró a su alrededor en busca del televisor.

–Solo que ahora no tenemos tele. Pero antes teníamos una.

Él no podía creerse lo mucho que estaba hablando ahora. Tres frases consecutivas y daba la sensación de que llevaba parloteando toda la tarde. Le sobrepasaba. Se puso en pie.

–Al menos lávate las manos en el fregadero ese de ahí –dijo ella–, no vayas a ponerte perdido de grasa.

Él se dirigió aturdido al fregadero que estaba en la pared más alejada. Ella le siguió y se quedó a escasos centímetros de él, observando cómo se lavaba las manos.

–Tenemos que volver a hacer esto –dijo él y, acto seguido, pensó: «Dios mío, ¿qué estoy diciendo? ¿Me he vuelto loco?».

Pero, ¿qué coño?, lo mismo daba lo que dijese. No iba a volver a suceder. Jamás. Pasara lo que pasase.

–Toma, sécate las manos con esto –se acercó aún más a él para darle una toalla. Sus manos se tocaron cuando él se apoderó de la toalla y se quedó de piedra ante la suavidad de sus dedos, suaves como los de un bebé, aunque tuviesen un aspecto curtido, incluso escamoso. Le había arrinconado contra el fregadero y la tenía a su espalda, bloqueándole el paso hacia la puerta, por lo que no le quedó otra que quedarse quieto, restregándose las manos que ya llevaban un buen rato secas, tratando de no mirarla a los ojos, ahora enrojecidos y emborronados, como si hubiese estado llorando. Extraño que no se hubiese fijado en sus ojos en toda la noche, en lo tristes y grandes que eran, en lo imposible que resultaba determinar su color. Por primera vez en toda la velada percibió el intenso olor que desprendía su cuerpo. Se había puesto alguna clase de talco, puede que un perfume. Por razones que jamás habría podido explicar le rompió el corazón pensar en ella bañándose mientras las alitas y los muslos de pollo se cocían a fuego lento en el horno, y empolvándose luego el cuerpo, alto y delgado, mientras hervían las coles. Pero fueran cuales fuesen las razones, seguro que tenían algo que ver con el cáncer de su madre, a la que seguía sintiendo claramente tendida ahí atrás, en la mesa del comedor, entre los huesos de pollo y las bolas de pan de maíz a medio comer.

–Creemos que no tardará mucho en volver a casa –dijo ella.

–¿Cómo? –dijo él.

–Papá sigue en el hospital esperando a ver qué pasa. Tengo que volver a llamarle después de cenar. Pero dice que los médicos piensan que, para lo que le queda, va a estar igual de bien aquí que en el hospital.

¿Para lo que le queda?, se preguntó. Permaneció allí quieto con la toalla húmeda colgándole de las manos, sintiendo cómo se hundía cada vez más en la vida de aquella chica. No había nada que decir. Nada que hacer. Si su madre no volvía a casa, ¿a dónde se supone que iría? ¿Directa del hospital al hoyo? Sintió que se le aflojaban los intestinos y pensó que iba a potar. Dios, no quería escuchar todo eso, no quería hablar de esas cosas.

–Bueno, los médicos no lo saben todo –dijo él. Le tendió la toalla y ella la tomó. Pero no se apartó para cederle el paso.

–Saben mucho más de lo que te crees –dijo ella.

En contra de su voluntad, parecía ser él quien estaba alentando aquella espantosa conversación. ¿Pero por qué demonios había dicho que los médicos no lo sabían todo? ¿Dónde dejaba eso a su madre? Algo tenían que saber. Tenían que saber un huevo.

–Los buenos pueden hacer casi lo que sea –dijo él.

–Deberías ver lo que le han hecho a mamá.

–De acuerdo –dijo, sintiéndose más imbécil que nunca–. Muy bien.

Ella dijo:

–Cuando le extrajeron el primer tumor le…

Él la besó. Era el único modo, eso o golpearla, así que frenó su boca y su cháchara sobre el cáncer plantándole un beso. Ella se aferró a él de un modo que él jamás se hubiera podido imaginar. Su cuerpo alto y delgado de repente fue todo curvas, tensión y calor. Su boca le mordió los labios. Su lengua le atacó como una serpiente y siguió ensañándose hasta que él comenzó a sentirse un poco mareado. Sin pensarlo siquiera, le puso las manos en las caderas y las encontró extrañamente voluminosas, suaves y temblorosas. ¿De dónde procedía toda aquella carne? Ella, más que respirar por la nariz, resoplaba, un sonido áspero y jadeante contra su mejilla.

Al final logró desprendérsela y se apoyó en la pared. Ella se arrebujó y se apretó contra él. Pete apoyo su barbilla en la parte superior de su cabeza. El temblor de su cuerpo le llegaba a través de su cráneo y penetraba en su boca. Pero cuando ella habló lo hizo en un tono curiosamente sosegado y plano, a pesar de su agitada respiración.

–Ni se nos ocurrió que los médicos podrían llegar a quitarle toda la…

La volvió a besar y sus manos, con aparente voluntad propia, se aferraron firmemente a sus nalgas y de nuevo no pudo evitar preguntarse de dónde procedía toda aquella carne ardiente y voluptuosa. Esta vez, cuando su cuerpo se fusionó al suyo con aquella asombrosa fuerza y ansiedad, ella medio le condujo, medio le arrastró, apartándole de la pared y del fregadero en una especie de danza frenética, por el comedor, más allá de la mesa horrible, hasta un sofá andrajoso de color beige en el que le aposentó de un empujón antes de derribarse a su lado. Esta vez él dejó que le mordiese la boca hasta que se cansara porque le aterraba lo que ella pudiese decirle en cuanto dejase de devorarle. Y ella hizo exactamente lo que en lo más hondo de su corazón él sabía que iba a hacer. Siempre que alguien le contaba algo personal parecía que no iba a acabar nunca y solía despedir una peste a carne podrida.

–Puede que mamá muera –dijo ella, agarrándole ligeramente de los hombros, pero con una fuerza inusitada. Sintió que si intentaba salir corriendo por la puerta principal ella le derribaría arrojándose a sus tobillos y continuaría sin pausa aquella conversación mortífera sobre el suelo de madera del salón.

–Tienes que pensar en positivo –logró decir él con su voz seca, semejante a un graznido–. La ciencia médica avanza cada día.

¿Qué eran todas esas cosas demenciales que le estaba soltando al tuntún? Desde hacía mucho tiempo sabía que la locura era más contagiosa que un resfriado. Siempre había sentido que podía pegártela cualquiera que pasase a tu lado. Ya le había sucedido antes. Y supuso que volvería a pasarle. Pero de nada le sirvió saberlo. Ni logró desviar la conversación del rumbo que parecía estar tomando, ni consiguió desprenderse de aquellos ojos enrojecidos y borrosos que ella había fijado ahora en sus labios, a la espera. Él dijo:

–Lo que hay que hacer es mantener una actitud de vamos-a-ver-qué-pasa, tener la suficiente paciencia para aguardar los milagros de la…

–Saben todo lo que hay que saber para extirpárselas –dijo ella, bajando la mirada brevemente hacia sus pechos–. Pero nunca sabrán lo bastante para volver a ponérselas.

Él no pudo aguantarlo más. Con un gemido de desesperación alargó el brazo y le agarró del cuello con una mano como si fuese a estrangularla, pero lo único que hizo fue empujarla contra los cojines del sofá. Ella le tenía bien agarrado por los hombros y le arrastró consigo. Pudo sentir como separó las rodillas para envolverle.

–Eso es una tontería –dijo él, con la lengua tan seca e hinchada que dudó que le hubiese entendido–. Decir eso es una tontería.

Ella separó aún más las rodillas y él siguió hundiéndose en aquella asombrosa y dulce montura al tiempo que, como por arte de magia, se le fue alzando el fino vestido estampado. Llevaba unas bragas color melocotón. Y ahora olía incluso mejor, el perfume de sus polvos de baño mezclado con algo más intenso, más rico, más salado.

–Sé lo que sé –dijo ella–. Me dejaron entrar antes de que se despertase tras la operación y cuando levanté la sábana…

Él la detuvo con la boca y le pasó la mano por la banda superior de las bragas. Estaba tan húmeda y resbaladiza como una ciruela pelada.

Tras un largo instante, él se apartó y la voz plana de la chica surgió milagrosamente indemne a través del traqueteo de su respiración, para decir:

–Yo no suelo actuar así todas las noches.

Él pensó: «Sabe Dios que yo tampoco», pero en su lugar dijo:

–Lo sé. Ya sé que no.

–No hago esto con el primero que me sale al paso.

–Lo sé –dijo él pensando que, junto a lo que ya llevaba dicho, su limitado vocabulario no daba para más.

–En realidad, nunca he hecho esto.

–¿Hecho qué?

–Pues eso –dijo ella–. Hacerlo.

Él supo de inmediato que le estaba diciendo la verdad. Su siguiente pensamiento fue: «Entonces ¿por qué cojones lo estás haciendo ahora?». Parecía una buena vía de escape.

–No tenemos por qué hacerlo –dijo él.

–¿Hacer qué?

–Pues eso –dijo él–. Hacerlo.

Sus ojos se volvieron más opacos.

–¿No quieres?

–Desde luego que sí –parecía la única respuesta posible.

Ella se relajó un poco. La respiración de él se ralentizó. Sintió el pequeño corazón acelerado de ella sosegándose bajo su esternón.

–Sé que tú me respetas –dijo ella.

–Así es, así es.

Estrechó sus ojos enrojecidos.

–Y que me respetarás siempre.

–Toda la vida –dijo él–. Si hay una cosa que siempre haré será respetarte.

Apartó la mano de sus bragas húmedas.

–Hay gente que no –dijo ella–. En este mundo hay que tener mucho cuidado con lo del respeto. Fue una de las últimas cosas que me dijo mamá antes de que se la llevasen en una camilla por primera vez a…

Él le introdujo la lengua en la boca y luchó desesperadamente por volver a meterle la mano en las bragas. Ella reaccionó emitiendo un gemido y haciéndole saltar los tres botones superiores de la camisa.

Con una fuerza enorme y un vigor de los que parecía carecer por completo, ella le levantó por los hombros haciendo que sus bocas se separasen para decirle:

–Los botones. Los botones.

Al principio él pensó que hablaba de los botones que le acababa de arrancar, lo que realmente lamentaba porque era su mejor camisa, pero enseguida se dio cuenta de que se refería a los botones de la parte frontal de su delicado vestido estampado. Ella ni siquiera hizo el amago de tocarlos, se limitó a señalarle con un dedo el lugar donde empezaban a la altura de su garganta y volvió a gemir: «Los botones. Los botones».

Él se apoyó en los codos y le desabrochó el primer botón, luego el segundo. Mientras se afanaba, sudando y gimiendo, intentando imponer algo parecido a una reacción apropiada, ella hizo un rápido movimiento deslizante por debajo y él, más que verlas, sintió que sus bragas caían junto al sofá sobre el que estaban tendidos. Ella se las quitó con una gracia y una flexibilidad que habría considerado imposibles en un cuerpo tan anguloso y delgado. Era un movimiento que ya se lo había visto hacer antes a unas cuantas mujeres. Cuando una mujer deseaba de verdad desnudarse, lo convertía en un acto de pura magia. Pero, por Dios, sin embargo vaya suplicio para un hombre tener que manipular enganches, botones, broches y cintos.

A él ahora le rechinaban los dientes (descuidando por completo su intención inicial de procurar emitir los sonidos apropiados) en su intento de maniobrar con las manos por su espalda para desabrocharle el sujetador. Bajó la mirada y vio que ella no le quitaba el ojo de encima. Había alzado un poco los hombros para que tuviese más espacio de manipulación. Pero el maldito sujetador simplemente no tenía la menor intención de abrirse ahí detrás. Tanteó, comenzó a sudar la gota gorda y le rechinaron los dientes hasta que, al final, desesperado, dijo:

–No se va a soltar.

–Sí se va a soltar –dijo ella.

–¿No puedes ayudarme?

Por lo visto, no podía.

–Puedes tú solito –le dijo ella.

Ya le había hecho el truquito de las bragas y supuso que pensaba que con eso bastaba. Lo mismo obligarle a que fuese él quien le quitase el sujetador era su manera de imponer un poco de romanticismo a lo que estaban haciendo. Quizá. No tenía ni idea. Lo único que sabía era que no iba a permitirle que le siguiese contando más cosas íntimas, nada que luego tuviese que cargar hasta casa para pasar la noche. Su única opción era persistir.

Y, tal y como ella dijo, lo logró sin ayuda de nadie. Algo cedió ahí atrás, donde andaba toqueteando y, de pronto, hubo teta por todas partes. Así fue cómo lo pensó: teta por todas partes. Viéndola embutida en aquel vestido estampado, ni en un millón de años se lo hubiese podido imaginar, pero desnuda, sus pechos tenían el mismo tamaño que la cabeza de su hermano. Se sintió mejor en el acto. Después de todo, la cosa no iba a resultar tan mal. Puede que funcionase.

–Oh, cariño –dijo él, diciéndose para sus adentros que lo único que estaba haciendo era intentar que ella se sintiese mejor, pero sabiendo en el fondo que quien se estaba sintiendo cada vez mejor era él, y eso fue lo que le permitió decir semejante cosa.

Cuando ella habló, su voz había dejado de ser plana y se estremecía al ritmo de su respiración.

–¿Te parece que estoy bien?

–Estás estupenda.

–¿Más estupenda que solo bien?

A modo de respuesta él, sin pensárselo, le metió una mano ahuecada entre las piernas, se dejó caer sobre sus pechos y comenzó a chupárselos como un bebé. Y en cuanto succionó uno de sus enormes pezones oscuros, supo que algo andaba mal. Algo malo. Se separó de sus pechos y vio que ella le estaba mirando fijamente con unos ojos achicados y llenos de terror.

–¿Qué pasa?

–Nada –dijo él.

–¿Por qué paras?

–No he parado –dijo él–. Tú relájate. Tranquila.

–Vale –dijo ella con la voz más agitada que nunca.

Lo mismo se había equivocado. Lo mismo ella estaba demasiado excitada o él demasiado tenso o… No vio que le quedase otra opción que la de lanzarse al vacío. Pero al volver a aprisionar con la mano el pecho que había estado lamiendo, no pudo evitar soltar un pequeño grito y apartar de golpe la mano como si la hubiese metido en un horno ardiendo. En medio del pecho había una protuberancia del tamaño de una pelota de golf, dura y sólida como una piedra.

2 «Hushpuppies», bolas fritas u horneadas de harina de maíz. Procede de la tradición culinaria de los nativos del Sur de Estados Unidos (cheroquis, chickasaws, choctaws, creeks) y es la piedra angular de la gastronomía sureña. El nombre, cuya traducción literal sería «callacachorros», se atribuye a los cazadores o pescadores que freían una mezcla básica de harina de maíz sobrante para darle de comer a los perros y silenciar a los cachorros. También los esclavos que huían daban aquella comida a los perros guardianes de sus amos para que no les delatasen con sus ladridos. (N. del T.)