Читать книгу Werdegang - Heinz Rudolf Kunze - Страница 9

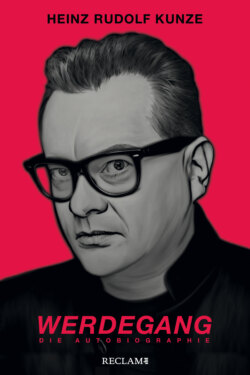

02. Vertriebener

ОглавлениеNur wenige Lieder erzählen direkt aus meinem Leben, man kann sie fast an einer Hand abzählen. Sie zu schreiben fiel mir nicht leicht. Nicht etwa, weil ich fürchtete, mich mit ihnen zu weit ins Offene hinauszuwagen. Sondern weil es mir entsetzlich eitel erschien, den Hörer mit meiner Person zu behelligen. Hatte ich mich aber einmal dazu entschlossen, blieb ich nicht auf halber Strecke stehen. Dann nahm ich die Maske ab und stürzte mich geradezu lustvoll ins Autobiographische. Ich hob die Hände und ergab mich. In diesen Liedern zeigten alle Pfeile auf mich selbst.

Eines hieß »Vertriebener«. Manchmal kündigte ich es in den Konzerten Mitte der achtziger Jahre als mein »Born in the U.S.A.« an. Springsteen hatte seinen Song etwa ein Jahr zuvor veröffentlicht, und viele, darunter Präsident Reagan, hielten ihn für ein patriotisches Glaubensbekenntnis reinsten Wassers. Die bombastische Musik scheint das zumindest nicht auszuschließen. Achtet man aber auf den Text, bleibt von Triumph nur Bitterkeit übrig. Springsteen formuliert die Klage eines Vietnam-Veteranen, von dem die amerikanische Gesellschaft nach seiner Rückkehr aus dem Krieg keine Notiz mehr nehmen will. »Born in the U.S.A.« ist ein Stück über den Verlust von Heimat. Darüber, wie es sich anfühlt, kein Zuhause zu haben und nicht zu wissen, wohin man noch gehen kann, wenn man alles verloren hat.

Schon mit der Titelformulierung »Vertriebener« bezog ich mich auf genau dieses Gefühl. Doch während Springsteen einen fiktiven Charakter entworfen hatte, erzählte ich aus meinem eigenen Leben. Ich hatte nie eine Heimat gehabt und würde auch niemals eine haben. Vielleicht war mir einmal eine zugedacht gewesen, nämlich diejenige meiner Eltern – dort, ganz im Osten, in der Niederlausitz, woher sie stammten, in der kleinen Stadt Guben an der Oder-Neiße-Grenze. Diese Heimat gab es ja auch noch, aber eben nicht für mich. Erst als Erwachsener habe ich Guben zum ersten Mal gesehen, ich bin als Fremder durch die Straßen gegangen. Auch meinen Eltern war diese Heimat längst nicht mehr zugehörig, zwischen ihnen und ihrer Heimat lagen Nazi-Zeit und Krieg, lagen die Gefangenschaft meines Vaters und seine Rückkehr, die erst erfolgte, als es schon zwei deutsche Staaten gab. Mein Vater hat sich für den Westen entschieden, meine Mutter ging mit ihm, sie hatte elf Jahre auf ihn gewartet.

Die Deutschen haben Millionen von Heimaten ausgelöscht, auch mein Vater war daran beteiligt. Dass er selbst seine Heimat verloren hat, kann nichts wiedergutmachen von dem, was nicht wiedergutzumachen ist. Nicht für die Ermordeten, nicht für die am Leben Gebliebenen und auch nicht für die erst später ins Leben Gekommenen.

Ich wurde geboren in einem Spätaussiedlerlager in Espelkamp-Mittwald, wo mein Vater eine erste Stelle nach seiner Heimkehr gefunden hatte, später zogen wir um, mal nach einem Jahr, mal nach einem halben. Ich lernte schon als Kind, dass es immer weiterging, ohne Grund und ohne Boden, wieder fort, auch von Orten, an denen ich mich wohl gefühlt hatte. Wir überlebten, und wir entfernten uns, und als meine Eltern endlich blieben und versuchten, Frieden mit der Welt zu schließen, in Osnabrück war das, hingen an den Wänden die Fotos und Bilder und Stiche von Frankfurt an der Oder, Cottbus und Guben. Sie führten ihr Leben wie auf Vorbehalt, denn eines Tages, wenn es die politischen Verhältnisse erlauben würden, würden sie ihr Exil verlassen und wieder zurückgehen, dahin, wo für sie noch immer Heimat war. Doch als schließlich der Tag kam, waren sie nicht mehr jung genug, um noch ein letztes Mal aufzubrechen, und die Verwandten im Osten Deutschlands lebten nicht mehr. Also blieben meine Eltern in Osnabrück, um dort irgendwann auch zu sterben.

Vom »festen Wohnsitz Osnabrück« sang ich in »Vertriebener«, von »Heimat« konnte ich nicht sprechen. Eine meiner Platten »4500 Osnabrück« zu nennen, weiße Kreideschrift auf grauem Grund, wäre mir unmöglich gewesen. Ich war nicht verwurzelt, ich hatte nur eine Herkunft. Mein Zuhause war überall dort, wo man mich sah und mir zuhörte. Ich war ein Vertriebener, aber wenn ich eines nicht wollte, dann Revanche. Nur Glück.

Eigentlich dachte ich, damit mein Anliegen hinreichend deutlich gemacht zu haben. Der Bund der Vertriebenen belehrte mich jedoch eines Besseren. Im Januar 1987 zeigte mir jemand vor unserem Auftritt in Minden einen Artikel aus der örtlichen Tageszeitung. Die Überschrift lautete: »Dank für ein klares Bekenntnis – Bund der Vertriebenen lobt Heinz Rudolf Kunze«. Ein plumper, lachhafter Versuch der Vereinnahmung. Diese Typen wollten nichts verstehen, verstanden auch nichts, aber das hatten sie ja noch nie. Ich nahm die Zeitung mit auf Tour und zeigte sie Abend für Abend dem Publikum. Die Leute johlten, als ich die Gelegenheit nutzte, um feierlich zu erklären, keine Ansprüche auf Gebiete jenseits meiner eigenen Haustür zu erheben. Den Dank der Vertriebenen wies ich höflich, aber bestimmt zurück. Konstantin Wecker wollte schließlich auch keinen Orden vom Bund der FKK-Freunde, nur weil er ein Stück mit dem Titel »Wenn der Sommer nicht mehr weit ist« im Repertoire hatte.

Wenn mich Journalisten auf »Vertriebener« ansprachen, interessierten sie sich besonders für die Zeile »Mein Vater war bei der SS«. Sie wollten wissen, ob ich auch da die Wahrheit sang. Das tat ich. Es stimmte. Die SS-Mitgliedschaft meines Vaters ist ein Riss in meinem Leben, der sich nicht schließen lässt. Vielleicht bin ich auch deshalb Sänger und Texter geworden, vielleicht ist mein zwölf Jahre jüngerer Bruder auch deshalb Historiker geworden, weil wir Antworten auf unsere vielen Fragen gesucht haben. Wir wollten verstehen, was genau geschehen war. Dazu mussten wir in der Lage sein, die Kriegszeit unseres Vaters zu rekonstruieren, ich mit den Mitteln der Kunst, mein Bruder mit den Methoden der Wissenschaft.

Nicht dass mein Vater selbst über seine Vergangenheit geschwiegen hätte. Er redete sogar sehr offen und viel darüber, er redete wie ein Wasserfall. Ich war fast noch ein Kind, als er damit begann, mich als Gesprächspartner ernst zu nehmen und in seine Erinnerungen mit einzubeziehen. Das machte mich stolz, gleichzeitig ließ mich vieles von dem, was er erzählte, fortan nicht mehr los. Das Schweigen der Väter, an dem so viele meiner Generation in ihrem Bemühen, Auskunft zu erhalten, verzweifelt sind, habe ich nie erlebt. Ich erfuhr alles. Ich erfuhr Banales, und ich erfuhr Unerträgliches. Oft war es mehr, als ich aushalten konnte. Wie etwa die Antwort meines Vaters – den ich ja liebte, wie es alle Kinder tun – auf meine Frage: »Hast du Menschen getötet?«

»Natürlich«, sagte er, »viele.« Er habe doch in der HKL gelegen, in der Hauptkampflinie mit direktem Feindkontakt, und da schieße man nun mal auf Leute, die einem entgegenrennen, das Gewehr im Anschlag.

Wie umgehen mit all den Erzählungen von der Ostfront? Erzählungen von seinem besten Freund, den mein Vater nach der Rückkehr von der nächtlichen Patrouille erstochen vorfand, Partisanen hatten ihm eine Heugabel in den Hals gerammt. Erzählungen vom Liegen in glühender Hitze, hier die Deutschen, dort die Russen, dazwischen die im Stacheldraht hängenden Leichen, sie wurden zerschossen, um den Gestank loszuwerden. Diese und noch andere Bilder, solche vielleicht, die er selbst mir verschwieg, sah mein Vater nachts im Schlaf, unzählige Male habe ich ihn schreien gehört.

In einem Buch hat mein Bruder den Weg unseres Vaters bei der SS-Division »Totenkopf« lückenlos nachverfolgt. Das Studieren der Quellen brachte die Gewissheit, dass er uns nicht belogen hatte. Im Gegensatz zu anderen seiner Division hat mein Vater nie in einem KZ Dienst getan. Aber wir sahen natürlich, in welchem Umfeld er sich bewegt hat und dass es auch leicht anders hätte kommen können. Nicht nur, weil Theodor Eicke, der frühere Kommandant von Dachau, Kommandeur seiner Division gewesen ist. Mein Vater hat auch Amon Göth gekannt, den grausamen Schlächter und KZ-Kommandanten, dessen Geschichte in Schindlers Liste erzählt wird. Doch damit rückte er erst heraus, als ich mich mit ihm über den Film unterhielt. Es schien ihm peinlich zu sein, zusammen mit Göth die Offiziersausbildung durchlaufen zu haben. Entgegen seiner sonstigen Art blieb er kurz angebunden. Göth hätten damals schon alle für verrückt gehalten, murmelte er nur, der sei für die kämpfende Einheit sowieso nicht zu gebrauchen gewesen. Dann wechselte er das Thema.

Mein Vater war ein Frontsoldat, man hat ihn sogar dekoriert. Er war so etwas wie ein Held, jedoch einer für die Falschen, für die ganz Falschen. Er wusste es, er hat es mir oft gesagt. Er wusste um die Sinnlosigkeit all der Jahre, die er verloren hatte, im Krieg, in der Gefangenschaft, und mein Bruder schreibt in seinem Buch, dass es wohl vor allem Trauer gewesen ist, die zwar nicht die Gegenwart meines Vaters, aber doch seine Erinnerungen beherrscht hat. Trauer über ein Leben, das nach allem, was gewesen war, kein wirklich glückliches mehr werden konnte, nicht für ihn, nicht für meine Mutter. Wie auch?

Ich vermag mir das Leben meiner Eltern, als sie noch nicht meine Eltern waren, kaum vorzustellen. Im Kopf lege ich die Strecke zurück, die immer weiter nach Osten führt, von Berlin sind es hundert Kilometer, bis man in Guben ist, wo sie aufgewachsen sind und zu Hause waren. Aber ich komme nicht dort an, ich schaffe es nicht, den Abgrund, der mich vom Leben derer trennt, die vor mir kamen, wirklich zu überqueren. Meine Eltern als junge Leute – was mochten sie gedacht und gefühlt haben? Als Hitler an die Macht kam, waren sie im Grundschulalter, ihre Erinnerungen an ein Davor, wie immer dieses Davor auch ausgesehen haben mag, dürften vage gewesen sein. Sie kannten doch nur ihre Gegenwart. Zwei Heranwachsende in einer Stadt mit 50 000 Einwohnern, zwei Heranwachsende in der Diktatur, später haben sie nicht gezögert, ihre Kindheit und Jugend als glücklich und behütet zu bezeichnen. Die Nachrichten, die sie erreichten, waren die offiziellen der Machthaber, und wenn meine Eltern sich umsahen in ihrem jungen Leben, hatten sie keinen Grund, der staatlichen Propaganda zu misstrauen, sie hätten ja nicht einmal zu sagen gewusst, was Propaganda überhaupt ist. Ich hatte keinen Grund, meinen Eltern nicht zu glauben, wenn sie vom Alltag in Guben erzählten, den sie auch später nicht mit den Gräueltaten des NS-Regimes zusammendenken konnten. Sie haben keine Hetze, keine Übergriffe beobachtet, keine nächtlichen Abtransporte, keine Verschleppungen, keine brennende Synagoge. Bis der Staat nach ihnen die Hand ausstreckte, verlief das Leben von Gerda Lehmann und Rudi Kunze, wie wohl ganz sicher auch meines an ihrer Stelle verlaufen wäre: unauffällig.

Zu Hause bewegten sie sich in gewöhnlichen Verhältnissen. Arthur Lehmann, der Vater meiner Mutter, arbeitete als einfacher Handlungsgehilfe, ich habe ihn nie kennengelernt. Die Eltern meines Vaters besuchten wir regelmäßig in den Schulferien, sie waren nach Schöneiche bei Ostberlin gezogen, dort ging alles langsam vonstatten, viel langsamer, als ich es von Osnabrück, gewiss keiner hektischen Metropole, kannte. Ich staunte über die Pferdefuhrwerke, die man dort noch sehen konnte, Geklapper der Hufe auf Kopfsteinpflaster, abends wurden Gaslaternen angezündet. Oma Röschen, pfiffig, freundlich, liebte mich heiß und innig, und ich liebte sie. Opa Erich, der in Guben eine Kohlenhandlung betrieben hatte, sah Adolf Hitler noch immer auffällig ähnlich, und das nicht nur aufgrund des Bärtchens. Meine ganze Existenz, meine Kindheit, die schon auf Wörtern und Tönen aufgebaut war, schien ihn persönlich zu kränken, weil sie seinem Ethos des Anpackens widersprach, und das ließ er mich spüren, indem er mich kränkte: »Rudi«, sagte er zu meinem Vater, »mit dem da kann ich nichts anfangen, der hat keine Schwielen an den Händen.« Ich habe ihm diesen Satz nie verziehen.

Meine Eltern lernten sich schon früh kennen. Guben war klein, und ihre Interessen und Begabungen im Bereich der Musik und des Theaters hatten sie in die sogenannte Spielschar der Hitlerjugend geführt. Auf dem Programm standen Gesang und Laienspiel, die Indoktrination erfolgte über die völkisch grundierten Inhalte der Lieder und Theaterstücke. Als Zuschauer waren vor allem Soldaten vorgesehen, die Spielscharen sollten sie bei Laune halten, Baldur von Schirach, der Reichsjugendführer, hatte sich das ausgedacht. Eine solche Truppenbetreuung führte meine Eltern im Juli 1942 nach Warschau. Es gibt ein Foto, darauf sind Gerda Lehmann und Rudi Kunze inmitten ihrer Gruppe zu sehen, zehn Jugendliche, vielleicht fünfzehn, alle tragen Uniform, und sie stehen am Zaun des Warschauer Ghettos, blicken hinein, keiner scheint etwas zu sagen in dem Augenblick, als der Fotograf auf den Auslöser drückt. Eine Erzählung meiner Mutter offenbart das, was auf dem Bild nicht zu sehen ist, vermutlich auch nicht zu sehen sein sollte. Sie habe, so sagte sie es mir, den HJ-Führer an diesem Juli-Tag nach den Menschen hinter dem Zaun gefragt, was machen die denn da, die liegen ja auf der Straße. Ach, die schlafen nur, sei die Antwort gewesen. Vielleicht wurde sie sogar geglaubt, weil sich die Wahrheit für die Jugendlichen damals jenseits des für sie Denkbaren befand.

Ich habe Günter Grass nicht verdammen können, als er 2006 seine Mitgliedschaft bei der Waffen-SS beichtete. Grass war siebzehn gewesen, als man ihn eingezogen hatte. Die nun über ihn herfielen, ihn mit Schimpf und Schande aus dem Literaturbetrieb ausschließen wollten oder gar die Rückgabe des Nobelpreises forderten, Journalisten, Politiker, sprachen ihr Urteil mit einer Selbstgerechtigkeit, die mich schaudern ließ. Heute fiele die öffentliche Empörung wohl noch um ein Vielfaches heftiger aus, sie würde sich in Windeseile durch die sogenannten sozialen Medien verbreiten, geifernd, unersättlich, nicht eher Ruhe gebend, bis der Abweichler von der zur Norm erhobenen eigenen Linie des Denkens, Sagens und Handelns für immer mundtot gemacht wäre. Bibelzitate gegen Cancel Culture zu setzen mag anachronistisch wirken. Wahr bleibt die Aufforderung, nicht zu richten, damit man selbst nicht gerichtet werde, dennoch. Jeder der Nachgeborenen, denen heute moralische Urteile so vehement und schnell über die Lippen kommen, sollte sich erst einmal selber fragen, wie er wohl gehandelt hätte, als Jugendlicher, im Krieg.

Meine Mutter war eine glänzende Schülerin, das habe ich von ihr geerbt. Meinem Vater jedoch fiel das Lernen schwer, so schwer, dass Klasse für Klasse seine Angst zunahm, das Abitur nicht zu bestehen. In der Oberstufe kamen die Werber der SS in die Schule, Himmler brauchte Nachschub, zu groß war der Blutzoll an der Ostfront. Nur noch die ganz Jungen waren zum Rekrutieren übriggeblieben, und gelockt werden sollten sie mit dem Geschmack von Freiheit und Abenteuer sowie der Aussicht, ohne großartige Prüfungen das Abiturzeugnis erhalten zu können. Mein Vater interessierte sich nicht für Politik oder für die Rassenideologie. Sicher war er, so wie die allermeisten, durchaus empfänglich für die Parolen von Führer, Volk, Vaterland und gerechtem Krieg. Aber das allein hätte ihn vielleicht nicht dazu gebracht, den Lockrufen der Werber zu folgen. Dazu brauchte es schon die ganz konkrete Sorge, in der Schule zu versagen. Mit sechzehn meldete er sich freiwillig, als er siebzehn war, einige Monate später, erhielt er seine Einberufung. Nach den Sommerferien 1942 ging es für ihn nicht mehr zurück ins Klassenzimmer. Seine Division, das III. SS-Ersatzbataillon »Totenkopf«, war in Mähren stationiert, in der tschechischen Stadt Brünn. Für den Weg dorthin zog sich mein Vater seine beste Kleidung an. Ein Jugendlicher im schon ein wenig zu klein gewordenen Konfirmationsanzug, der aus Angst vor dem Abitur der SS in die Arme lief.

Nun kam es ihm zugute, dass er in Sport immer zu den Besten gehört hatte, es half ihm, die harte Grundausbildung zum SS-Soldaten zu überstehen. Er kam durch, anders als einer seiner Kameraden, der die Brutalität und Schikanen nicht mehr aushielt und sich das Leben nahm. In Westfrankreich erfolgte die Ausbildung zum Scharfschützen, dann wurde Rudi Kunze an die Ostfront geschickt, die russische Armee sollte in ihrem Vormarsch gestoppt werden, das war schon nach der deutschen Niederlage in Stalingrad. Wieder starben Kameraden, dieses Mal aber nicht mehr durch eigene Hand. Mein Vater erfüllte die ihm zugewiesene Aufgabe auf eine Weise, die man der Auszeichnung mit dem Eisernen Kreuz 2. Klasse für würdig erachtete.

Der Zufall meinte es gut mit ihm. Im August 1943, einen Tag, bevor die Russen ein zweites Mal die Stadt Charkow einnahmen, diesmal jedoch endgültig, wurde mein Vater zum Abschluss der SS-Ausbildung nach Klagenfurt abberufen. So überlebte er, im Gegensatz zu den allermeisten anderen seiner Kompanie. Nichts als Zufall auch, dass mein Vater nicht Ende 1944 in der Schlacht um Budapest fiel, kurz zuvor wurde er ausgegliedert, um mit einer Kompanie den Plattensee zu sichern. Zu der im Übrigen, wie ich sehr viel später erfuhr, auch der Vater von Roland Bless gehört hatte, dem ehemaligen Schlagzeuger der Band PUR.

Meine Eltern verlobten sich zu Weihnachten 1944. Mein Vater hatte Urlaub erhalten und war für die Feiertage nach Guben zurückgekehrt. Die Lehmanns zeigten sich einverstanden mit der Wahl ihrer Tochter, vielleicht spielte es eine Rolle, dass Rudi Kunze mittlerweile nicht mehr Sohn eines Kohlenhändlers, sondern dekorierter SS-Untersturmführer war. Ringe gab es keine, die Großeltern liehen ihre eigenen Eheringe dem jungen Paar für die Feier aus. Dafür konnte echter Champagner getrunken werden. Gerdas Bruder Heinz, ein Unterfeldwebel bei der Luftwaffe, hatte ihn in Frankreich aufgetan und für einen ganz besonderen Anlass mit nach Hause gebracht. Als die Flasche geöffnet wurde, war der Bruder meiner Mutter, der rein äußerlich dem Idealbild des großen, blonden deutschen Soldaten verdammt nahegekommen ist, jedoch schon ein halbes Jahr tot. Bei einem Routineflug in Frankreich war er kurz nach dem Start abgestürzt, meine Mutter sprach mir gegenüber stets von einem Sabotageakt der Résistance. Heinz Lehmann wurde in Südfrankreich bestattet, 1977 haben wir sein Grab besucht, eines von unzähligen anderen auf einem riesigen Soldatenfriedhof. Meine Mutter hatte ihren Bruder vergöttert. Dass sie darauf bestand, mir seinen Vornamen zu geben, zeigt mir die großen Hoffnungen, die sie für mein Leben hegte. Dieses Mal sollte alles gutgehen.

Im Januar 1945 sahen sich meine Eltern noch einmal wieder, nun schon als Verlobte, nur wenige Stunden blieben ihnen. Mein Vater hatte sie dem Gehorsam gestohlen, denn er war auf dem Weg zu seiner Kompanie kurzerhand aus dem Zug gestiegen, ein winziger Aufschub, bevor es weiter nach Ungarn ging. Der Abschied fand am Gleis statt, eine letzte Umarmung, dann wurde die Zukunft ungewiss. Meine Eltern sollten sich erst wiedersehen, als die Zeit über all das, was sie einmal gekannt und geteilt hatten, hinweggegangen war.

Die letzten Kriegstage, Tage des sinnlosen Endkampfs, erlebte mein Vater in Wien, der Flughafen Schwechat sollte gegen die heranrückende Rote Armee verteidigt werden. Er war neunzehn, als er einen sowjetischen Panzer abschoss und die Soldaten darin sterben sah, auch diese Erinnerung ließ ihn später wieder und wieder schreiend aus dem Schlaf hochfahren. In Wien gab es keine SS-Oberen mehr, sie hatten sich aus dem Staub gemacht oder waren vor den Augen meines Vaters gefallen. Auf einmal galt er als der Ranghöchste, und es war an ihm, die noch Verbliebenen schließlich an die siegreiche sowjetische Armee zu übergeben. Ein Moment, der in seiner lakonischen Absurdität auch in Louis-Ferdinand Célines fantastischem Roman Reise ans Ende der Nacht am Platz gewesen wäre. Die Kapitulation, mein Bruder schildert das in seinem Buch, erfolgte am Rand eines Feldwegs. Ein sowjetischer Offizier trat meinem Vater entgegen, er konnte Deutsch und schaffte es mit einem einzigen Satz, auch noch die letzten Reste von Hitlers Wahngebäude einstürzen zu lassen: »Jetzt sind sie da, die Mongolen.«

Vielleicht war es dieser Offizier, vielleicht auch ein anderer, der meinen Vater davor bewahrte, von betrunkenen Rotarmisten noch an Ort und Stelle erschossen zu werden. Der Offizier sprang von seinem Geländewagen, ohrfeigte seine Untergegebenen und nahm ihnen die Waffen ab. Dann sagte er, wiederum auf Deutsch, damit mein Vater ihn verstehen konnte: »So etwas machen wir nicht. So etwas machen nur die Faschisten.« Letztlich verdanke ich diesem Mann und seiner Lektion in Sachen Menschlichkeit mein Leben.

Elf Jahre hat mein Vater in sowjetischer Kriegsgefangenschaft verbracht. Irgendwann in diesem schier endlosen Strom der Tage muss, so stelle ich es mir vor, der Punkt gekommen sein, an dem ihm der Ausnahmezustand zum Alltag geworden ist. Mein Vater im wechselnden Licht der Jahreszeiten, an Orten, die ich in meinem Leben niemals sehen werde und deren Namen ich höchstens aus russischen Romanen kenne. Ein Gefangener, dem langsam die Jugend abhandenkommt, wenn auch vielleicht nicht die Hoffnung auf eine Rückkehr nach Hause, vielleicht ist die ihm immer geblieben, die ganze Zeit, aber was weiß ich schon. Denke ich an die Gefangenschaft meines Vaters, fallen mir Details ein, die er mir erzählt oder die mein Bruder in so großer Fülle zusammengetragen hat. Ich rufe sie mir ins Gedächtnis und versuche, sie zu einer Geschichte zusammenzusetzen, denn ich möchte mir diese elf Jahre verständlich machen. Es gelingt mir nicht. Nie ergibt sich ein Ganzes. So bleibt es bei Einzelheiten, hinter denen das Vergehen der Zeit, bei meinem Vater in Russland, bei meiner Mutter in Guben, fast unsichtbar wird.

Ein Zug, der von Rumänien an die Wolga fuhr, dann ein Fußmarsch zum ersten Gefangenenlager, dem noch so viele folgen sollten. Astrachan im Süden von Russland. Neben dem Lager eine große Schiffswerft, doch meinen Vater hatte man für die Gärtnerei-Kolchose eingeteilt, er verbrachte seine Tage zwischen langen Reihen von Tomatenbeeten und Pfirsichbäumen. Bald wurde er Brigadeführer, sein Trupp bestand aus neunzig Mann, der russische Aufseher mochte es, wenn sie sangen, von den Texten der Lieder verstand er nichts, zum Glück. Geschlafen wurde in Baracken, gestorben ebenso, denn das Trinkwasser war voller Keime, mein Vater gehörte zu jenen, die mithalfen, die Toten in die Gräber zu legen.

Drei Jahre dauerte das, was im offiziellen sowjetischen Sprachgebrauch »Untersuchungshaft« hieß, die eigentliche Verurteilung ließ auf sich warten, erst 1948 wurde mein Vater dem Militärtribunal vorgeführt. Die Urteile glichen einander, daher waren sie schnell gefällt, sieben Jahre Zwangsarbeit für Rudi Kunze, zu verbüßen im Gefängnis von Astrachan. Zwei davon, die ersten, vergingen kaum. Zu siebt waren die Häftlinge in kleinen Kellerräumen eingeschlossen, sie hatten nichts zu tun, nichts zu hoffen. Sie aßen feuchtes Brot, mittags gab es etwas Suppe, zum Glück war dieses Mal das Wasser abgekocht. Nach zwei Jahren setzte man meinen Vater in einen Gefangenentransport, der Zug fuhr weiter und immer weiter nach Osten, da hatte das neue Jahrzehnt gerade begonnen, und Deutschland, das waren nun gleich zwei Staaten.

Mein Vater kam nach Jekaterinburg am Ural, dann nach Westsibirien. Die Gefangenen arbeiteten in Bergwerken oder in der Industrie, wie eingefroren war die Zeit, nicht nur aufgrund der extremen sibirischen Temperaturen. In den kalten Suppen schwammen noch gefrorene Kohlstücke. Später, im Zivilleben, sollte mein Vater, der gewiss kein Gourmet war, bei jeder Mahlzeit auf vorgewärmten Tellern bestehen. Nie mehr wollte er etwas essen, das ihm nicht heiß genug erschien.

Ohne Pause rollten die Züge mit den Häftlingen durch das riesige Land, oft geschah die Verlegung abrupt, ohne Erklärung der Behörden. Für meinen Vater ging es von Sibirien zurück nach Astrachan, dann, fast ohne Halt, weiter nach Stalingrad. Er baute Wohnungen und Straßen, nach den ausschließlich russischen Mithäftlingen in Sibirien arbeiteten nun wieder deutsche Kriegsgefangene neben ihm, am Morgen hörten sie die sowjetische Hymne, einer sang seinen eigenen Text dazu: »Steht auf, ihr Idioten, und wascht euch die Pfoten.« Mein Vater gründete eine Kulturgruppe, Theater wurde gespielt, sogar zu Aufführungen kam es, von denen sich die sowjetischen Offiziere kostenlosen Deutsch-Unterricht für ihre Kinder versprachen. Das Tätervolk spielte der Siegermacht Goethes Faust und Shakespeares Sturm vor, mein Bruder hat recht, so etwas kann man sich nicht ausdenken. Ich versuche mir Prosperos Epilog vorzustellen, gesprochen von meinem Vater oder einem anderen, damals, vor den Offizieren und ihren Kindern, vor den Mitgefangenen im Lager von Stalingrad: »Verzweiflung ist mein Lebensend’, / Wenn nicht Gebet mir Hülfe bringt, / Welches so zum Himmel dringt, / Dass es Gewalt der Gnade tut / Und macht jedweden Fehltritt gut.«

Bis zum Winter 1953 waren viele deutsche Kriegsgefangene längst freigelassen worden. Für sie waren die Züge wieder gen Westen gerollt, sie versuchten, Fuß zu fassen in einem Land, das eisern entschlossen war, aus der eigenen Wirtschaft ein Wunder zu machen, und dabei den Blick zurück konsequent vermied. Mein Vater befand sich nicht unter den Heimkehrern. Er kam wieder dahin, wo er schon einmal gewesen war, an den Ural. In Swerdlowsk sorgte er auf Baustellen dafür, dass die LKWs ihre Ladung an den richtigen Stellen auf- und wieder abluden. Er überwachte und lenkte Arbeitsabläufe, er arbeitete als Dispatcher. Dieser Begriff ist mir beim Lesen von Uwe Johnsons Romanen wieder begegnet, über den Umweg des Amerikanischen und des Russischen hatte er auch Einzug in die Arbeitswelt der DDR gefunden.

Zehn Jahre war es her, dass sich meine Eltern voneinander verabschiedet hatten. All die Zeit blieb ihnen nur die Möglichkeit des Schreibens. Die Briefe und Karten enthielten Nachrichten aus einem Alltag, der dem jeweils anderen, so stelle ich es mir vor, nach und nach immer seltsamer und fremder erschienen sein musste. Die Lehmanns, die Familie meiner Mutter, waren im Frühjahr 1945 vor der sich nähernden Roten Armee aus Guben geflohen. Zwar konnten sie später dorthin zurückkehren, doch das auf der Flucht Erlebte und Gesehene verfolgte meine Mutter ihr ganzes Leben. Wenn sie die Augen schloss, war alles wieder präsent: die am Wegesrand zum Sterben Zurückgelassenen, die von den Sowjets vergewaltigten Frauen, die mit dem Tod bestraften Deserteure. Das Chaos der Vertreibung, der Verlust aller Sicherheit.

Nur weniges hat meine Mutter später aus den Jahren des Krieges erzählt. In Erinnerung geblieben ist mir das Verschwinden eines jungen Mannes, der mit seinen Eltern im selben Mehrparteienhaus gewohnt hatte wie die Lehmanns. Man wusste in Guben, dass er zur Leibstandarte SS Adolf Hitler in Berlin gehörte, man sah es ihm auch an, er war schneidig und schick, und wenn er Heimaturlaub hatte, fuhr er im eigenen Wagen vor, eine Sensation. Aber irgendwann erschien er nicht mehr. Aus seinen Eltern war nichts herauszubekommen. Wenn man sie nach seinem Verbleib fragte, schüttelten sie nur den Kopf, offensichtlich hatte man ihnen verboten, Auskunft zu geben. Monate vergingen, beinahe hatte man sich schon mit seiner Abwesenheit abgefunden, da kam der Verschwundene zurück. Meine Mutter sah ihn und sah ihn doch nicht, denn er wirkte wie ein Fremder, war gebrochen und vor der Zeit gealtert, seine Verstörung ließ sich mit Händen greifen. »Wo warst du denn?«, fragte meine Mutter. »Wo hast du dich denn herumgetrieben? Wir haben nach dir gefragt! Haben sie dich auch an die Ostfront geschickt?« Natürlich fiel ihr das als Erstes ein. »Nein«, antwortete er, »ich bin Wächter in Treblinka.« Am nächsten Morgen fanden ihn seine Eltern tot auf dem Dachboden, in der Nacht hatte er sich erhängt.

Der Traum meiner Mutter, Medizin zu studieren, erfüllte sich nicht. Ihr Vater, mein Opa, war Angestellter in einer Wohnungsbaugenossenschaft, den Behörden der DDR galt er damit als Vertreter des Bürgertums. Keine Chance für Gerda Lehmann, an einer Universität unterzukommen. In Guben ließ sie sich zur Säuglingsschwester ausbilden, Arbeit fand sie im dortigen Säuglingsheim, ab 1952 leitete sie es. Zu ihren Schützlingen gehörten auch jene Kinder, deren Mütter Opfer von Vergewaltigungen durch Soldaten der Roten Armee geworden waren.

Meinem Vater wurde die zweifelhafte Ehre zuteil, als einer der allerletzten deutschen Kriegsgefangenen nach Hause zurückzukehren. Anfang 1956 fand auch sein Zug endlich den Weg westwärts. Und Rudi Kunze wollte wirklich ganz und gar in den Westen. Als der Zug nachts das Gebiet der DDR erreichte, stieg er nicht aus. Am Bahnhof hing ein Spruchband: »Der Sozialismus siegt, weil er wahr ist.« Ein Kamerad meines Vaters wollte das nicht so stehen lassen, er schlich sich davon und korrigierte den Satz, wie ihn nur jemand korrigieren konnte, der gerade über ein Jahrzehnt sowjetische Kriegsgefangenschaft hinter sich gebracht hatte. Bei der Weiterfahrt des Zuges waren manche Buchstaben nicht mehr zu lesen, waren geschwärzt oder durchgestrichen, und die Wahrheit hatte sich glücklich aus dem Staub gemacht, denn lesen konnte man nur noch: »Der Sozialismus war«.

Die sowjetischen Behörden hatten es meinem Vater überlassen, in welchem Teil Deutschlands er fortan leben wollte. Seine Strafe galt offiziell als verbüßt, und man stellte es ihm frei, nach Guben zurückzugehen und sich weiterhin am Aufbau des Sozialismus zu beteiligen. Er traute dem Angebot nicht. Heute weiß man, dass es frühere Wehrmachtssoldaten in der DDR durchaus zumindest zu mittleren Karrieren bringen konnten. Aber ein ehemaliges Mitglied der »Totenkopf«-Division? Mein Vater entschied sich für den Westen.

Der Rest ist schnell erzählt. Das Überqueren der deutsch-deutschen Grenze, der obligatorische Aufenthalt im Durchgangslager Friedland bei Göttingen. Das Aufgeben des entscheidenden Telegramms an Gerda Lehmann und dann der 21. Januar 1956, das Wiedersehen meiner Eltern am Osnabrücker Hauptbahnhof. Als Gerda Lehmann aus ihrem Zug stieg, kurz vor 19 Uhr, und hinaustrat auf den sicher kalten und nur schwach beleuchteten Bahnsteig, stand sie ihrem Verlobten endlich wieder gegenüber. Mehr als 4000 Tage waren seit ihrer letzten Begegnung vergangen. Aus dem jungen Soldaten, dessen Bild sie in ihrer Erinnerung immer versucht hatte, lebendig zu halten, war ein dreißig Jahre alter Mann geworden, der noch einmal ganz von vorn anfangen wollte. Beide hatten sie keine Zeit mehr zu verlieren.

Nach drei Wochen fand schon die Hochzeit statt, und auch das erste Jobangebot für meinen Vater ließ nicht lange auf sich warten. Zu verdanken hatte er es seinen mittlerweile exzellenten Russisch-Kenntnissen. Dass er die Sprache fließend beherrschte, lockte den amerikanischen Geheimdienst auf den Plan. Ob er nicht nach München kommen und dort für Radio Free Europe Sendungen einsprechen wolle, natürlich solche mit streng antikommunistischer Stoßrichtung? Auf Russisch und für gutes Geld? Wäre mein Vater schwach geworden, hätte ihn meine Mutter wohl sofort wieder verlassen, elf Jahre Warten hin oder her. Von Politik hatte sie ein für alle Mal genug, von Ideologien erst recht, wer auch immer sie vertreten mochte.

Mit meinem Vater hätten die Amerikaner ohnehin nicht viel Freude gehabt. Zwar konnte man ihn durchaus als Antikommunisten bezeichnen, doch Hass auf die Menschen in der Sowjetunion suchte man bei ihm vergeblich. Nicht nur, weil er sich stets der Schuld bewusst war, die die Deutschen im Osten auf sich geladen hatten. Er hatte die Verheerungen schließlich mit eigenen Augen gesehen, und es wäre ihm nie eingefallen, sie zu relativieren. Sondern auch, weil er die »slawischen Seelen«, wie er zu sagen pflegte, aufrichtig liebte. Er schwärmte von ihrem Witz, ihrer Herzlichkeit, ihrer bildhaften Sprache. Daher war es später das Allergrößte für ihn, wenn eine russische Jugenddelegation Osnabrück, die Stadt des Westfälischen Friedens, besuchte und man ihn als Dolmetscher hinzubat. Dann hatte er Sekt in den Adern und nutzte die Gelegenheit nach Kräften, sein Russisch wieder einmal ein wenig aufzupolieren.

Als Kind wünscht man sich oft, schon ein paar Jahre älter zu sein, näher dran am Leben der Erwachsenen, denen so viel mehr möglich ist als einem selbst. Auch ich wäre als neunjähriger Junge gerne schon zwanzig gewesen. Ohne den Krieg und die Gefangenschaft meines Vaters hätte das auch fast geklappt. Denn dann wäre ich mit ziemlicher Sicherheit schon in den letzten Kriegstagen und in Guben auf die Welt gekommen und nicht erst elf Jahre später in einem Spätaussiedlerlager im westfälischen Espelkamp-Mittwald. Dort absolvierte mein Vater ein sechsmonatiges Praktikum in der Jugendarbeit. Anvertraut waren ihm Jugendliche aus, wie man heute sagen würde, prekären Verhältnissen. Die meisten von ihnen hatten nicht viel Schönes erlebt in ihrem bisherigen Leben, und zu spüren war ihre Wut auf die Welt in der Art, wie sie miteinander und mit den Betreuern umgingen. Meinem Vater muss ihre Situation vertraut vorgekommen sein. Was den Alltag in einem Baracken-Lager betraf, machte ihm so leicht keiner etwas vor. Entsprechend schnell fand er einen Draht zu den Jugendlichen. Sport und Theaterspielen bewährten sich einmal mehr als gemeinschaftsbildende Maßnahmen. Meine Mutter tat es ihm nach, sie kümmerte sich um die Mädchen im Lager und gab ihnen Kurse in Hauswirtschaft.

Ich wurde am 30. November 1956 geboren, ich heiße Heinz wie der Bruder meiner Mutter, der in Frankreich mit dem Flugzeug abgestürzt ist, und ich heiße Rudolf wie mein Vater, obwohl in dessen Pass tatsächlich nur die Kurzform Rudi stand. Nie wäre es meinen Eltern eingefallen, bei der Wahl meines Namens an Rudolf Heß, Hitlers Stellvertreter, zu denken. Sie waren froh, der braunen Zeit ein für alle Mal entronnen zu sein. Diese Zeile in meinem ansonsten nichts als wahren Lied »Vertriebener« ist also glatt gelogen. Aber so funktioniert Dichtung eben manchmal. Man verzerrt die Wirklichkeit und macht sie vielleicht gerade dadurch ein wenig kenntlicher. Mit Heinz-Rudolf hat es meine Mutter auf alle Fälle geschafft, sich für eine überaus seltene Vornamenskombination zu entscheiden. Mir ist noch nie ein anderer Heinz-Rudolf begegnet, und es hat sich bis jetzt auch noch keiner bei mir gemeldet. Den Bindestrich ließ ich später weg, der Optik wegen. Ohne Bindestrich sah der Name einfach besser aus. Rolf Dieter Brinkmann brauchte schließlich auch keinen.

Kurz nach der Geburt mit Mama. (30. November 1956)

Archiv Rolf-Ulrich Kunze

Dass ich auch noch einen dritten und vierten Vornamen habe, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt. Nach meinem ungeliebten Opa väterlicherseits Erich zu heißen, wäre nicht nötig gewesen. Dafür gefiel mir der Name von Mutters Vater, nämlich Arthur, schon immer. Das verbindet mich mit Herbert Grönemeyer, der den Arthur ebenfalls in seiner Vornamensliste führt, immerhin an zweiter Stelle und nicht wie ich an vierter. Irgendwann sind wir übereingekommen, dass wir beide sehr gerne Arthur gerufen worden wären. Arthur, could be, you were right all along …

»Meine Mutter war so treu, dass mir schwindlig wird«, heißt es in »Vertriebener« – und diese Zeile war auch genauso gemeint, wie ich sie sang. Sie handelte vom langen Warten auf denjenigen, dem sie sich mit gerade einmal achtzehn Jahren versprochen hatte, ohne zu wissen, dass sie ihn erst eine Ewigkeit später wiedersehen würde. Und doch beschlichen mich manchmal Zweifel. Das lag an Werner Pöschke, einem der wenigen alten Freunde meiner Eltern, einem der wenigen Freunde meiner Eltern überhaupt. Ihn hatte es ebenfalls von Guben in den Westen verschlagen. Nach dem Krieg lebte er in Münster, wurde Vertreter einer großen Teppichfirma und fuhr ein dickes Auto. Als mein Vater noch sehnsuchtsvoll in Russland den Zügen gen Heimat nachsah, war er für meine Mutter da gewesen und hatte sich aufopferungsvoll um sie gekümmert. Vom ersten Moment an mochte ich diesen Mann und fühlte mich zu ihm hingezogen. Dass er mich ebenfalls sehr gernhatte, spürte ich. Unser Kontakt brach auch später nie ab, er blieb der einzige ältere Herr außerhalb unseres Verwandtenkreises, für den ich mich wirklich interessierte. Wenn ich mit der Band in Münster spielte, ließ ich ihn das wissen, und tatsächlich kam er dann auch. Da war etwas Besonderes zwischen Werner Pöschke und mir, und ich habe mich seither so manches Mal gefragt, ob nicht vielleicht er mein Vater gewesen ist. Ich habe meine Mutter nie darauf angesprochen, mir fehlte der Mut dazu. Nun ist sie schon einige Jahre tot, und wenn es wirklich ein Familiengeheimnis gegeben haben sollte, dann hat sie es mit ins Grab genommen.