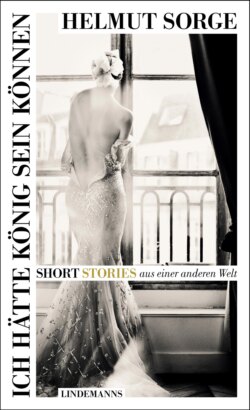

Читать книгу Ich hätte König sein können - Helmut Sorge - Страница 5

ОглавлениеSignore Sorge da Eppendorf

Ich hätte König sein können, zumindest ein kleiner Monarch, ohne Untertanen. Ihre königliche Hoheit und ich. Durchlaucht, das wär doch was!

Ja, ich hatte eine Freundin, die war Prinzessin und gelegentlich entdeckte ich sie beim Durchblättern der „Gala“ oder „Bunten“. Ich war nie auf dem Foto zu sehen. Warum auch? Adel bleibt unter sich, und ich war nun wirklich einer aus dem Kohlenkeller, einem Haushalt, in dem Schlager von Vico Torriani oder Lale Andersen jene Klassiker von Giuseppe Verdi oder Johannes Brahms erdrückten. Also ein Kulturloser der Masse – Karl May statt Heine oder Goethe. Na ja, Grimms Märchen. Erich Kästner. Selma Lagerlöf, die Wildgänse in mein Leben fliegen ließ.

Meine Geliebte, sie war tatsächlich eine Cousine der Queen, der echten, der britischen. Ich war bei ihr im Palast zum Tee, allerdings hat die ewige Elizabeth davon nie erfahren. Ein Freund aus ihrem Beraterstab, auch kein Adeliger, aber immerhin ein berittener Gardeoffizier, hatte mich in sein Büro im Buckingham Palast eingeladen, weil meine Geliebte mit einem Verehrer aus dem gemeinen Volk offiziell nicht auftreten wollte. Ein Arbeiterkind hatte eine bessere Perspektive in der Fremdenlegion als im britischen Adel. Also blieb ich inkognito, trat in den Schatten, sobald Fotografen geortet wurden. In Wimbledon hockte sie in der königlichen Loge und ich auf einer Pressebank, zusammengedrückt von einem Finnen, der nach Matjes und Schnaps roch, und einem Japaner, der auf seinem Schreibmaschinenkoffer saß, weil er sonst außer der Rolex-Werbung vom Center Court nichts gesehen hätte.

Ja, wäre ich ein königlicher Typ, zumindest Hollywood-gestempelt, gewesen, säße ich mit meiner Adeligen in der Loge, direkt neben einer nachgeblondeten, königlichen Hoheit, die Lutschbonbons durch den Mund schob, denn Tennis interessierte sie nicht wirklich. Wer weiß, mit welchem Zauber sie den echten Herzog aus dem Gleichgewicht geschreckt hat? Aber sie hockte da oben und ich weiter unten, und meine Prinzessin würde mich nie vorführen. Verführt hatte sie mich bereits, und das war wirklich königlich.

Gelegentlich löste sich mein Monarchenmädel aus der adeligen Ethik und erklärte mir, ich müsse sie zu einem Cocktail begleiten. An der Tür zum Saal stand ein Mann, zwei Meter hoch, uniformiert und mit derart vielen Orden bestückt, dass er vermutlich bereits im amerikanischen Unabhängigkeitskrieg für die Monarchie seinen Kopf hingehalten hat. Meine Hoheit reichte ihm die goldgedruckte Einladung, die teuerer war als

die Schuhe, die ich trug, obwohl die in der Jermyn Street so viel kosten wie ein Kaschmir-Anzug mit Weste bei Armani.

Der Ordensritter blickte, via Monokel rechts, auf die Karte, klopfte auf den massiven Holzboden und bellte auf den Höhen eines Rekrutenschänders: „Ladies and Gentlemen, her Royal Highness, the Princess of Wonderful.“ Dann betrachtete er mich, zeigte aber keine Abneigung, Mitleid oder Verachtung in seinem von dunklem Guinness aufgeblasenen Gesicht, blickte auf meinen Namen, beobachtete das nun schweigende, in Erwartung schwelgende Partyvolk und rief: „Und ... Herr ... Sorge.“

Kein armes, verlorenes „von“, nicht Graf oder erbärmlicher Fürst, nur Banalität. Zumindest Helmut hätte er hinzufügen können. Oder il Signore Sorge da Eppendorf. Ein Stadtteil, in dem ich, trotz Abwurfs britischer Bomben, anno 1942, geboren wurde. Mit Bill Gates hätte es anders ausgesehen, aber der hatte seine Computer noch nicht erfunden, als ich bereits die Prinzessin bettete und davon träumte ihr König zu sein.

Arbeit bringt nur Falten ins Gesicht

Meine Prinzessin Wonderful war wirklich eine außergewöhnliche Person. Sie sprach Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch und Deutsch, war eine begnadete Skiläuferin und sie brachte einen unangenehm angeschnittenen Aufschlag übers Netz. Nicht wirklich überraschend. Sie musste in ihrem Leben nie arbeiten. Warum auch? Arbeit bringt nur Falten ins Gesicht und Schwielen auf die Hände. Ihr königlicher Vater war nicht eben großzügig, aber Antoinette geriet ohnehin meist nur an Männer, die Privatflugzeuge chartern konnten oder besaßen; und wenn die Jets groß genug waren, dann heiratete sie auch beherzt. Fremde Pässe waren willkommen. Da ich nicht einmal ein antiquiertes Modellflugzeug besaß, musste ich keine Ehe befürchten, und eine solche hat sie mir auch nie angetragen.

Ich traf sie erstmals bei einem Freund in Covent Garden, einem wunderbaren Menschen, kultiviert, charmant, humorvoll. Und Ire obendrein. Ich muss mich korrigieren: Möglicherweise war er Schotte, spielte allerdings kein Golf, trug nie einen Kilt, jene unerotischen Männerröcke, und bevorzugte Cognac statt Whisky. Wir hockten bei George in der Küche und er kochte selbst, obgleich er bereits Minister in der britischen Regierung war. Überdies war er Weinexperte und konnte einen Château Rothschild von allen anderen Châteaux unterscheiden, das heißt den Rotwein, was für seine Nase und/oder seinen Kontostand spricht. George konnte Shakespeare rezitieren, den Hamlet, der ungekürzt auf der Bühne wohl um die vier Stunden benötigt. Er hat Orson Wells gekannt und sogar Hemingway getroffen, worum ich ihn beneidete. Nein, nicht bei einer Lesung, shame on you! Entenjagd. In Venedig und zu Tisch mit „Papa“ in der „Locanda Cipriani“ auf Torcello. Hemingway und Venedig – my kind of town.

Der greise Lord hatte mich nicht alarmiert, dass eine echte Prinzessin am Tisch sitzen würde, weil er sie als relativ unzuverlässig in ihren gesellschaftlichen Pflichten kannte und nie sicher war, ob sie auftreten würde, allein, oder womöglich begleitet von ihrem Cousin, dem ältesten Sohn der Queen. Der darf sich eher Hoffnung machen als ich, eines Tages König zu werden, obwohl Mom, inzwischen 90 plus auf dem Tacho des Lebens, ihn womöglich überlebt. Antoinette kam solo und war elegant und vergnügt. Sie aß mit den Fingern, wenn ein Pfifferling vom Salat auf die gestärkte Leinendecke glitt. Wir waren zu viert. Ich hätte es nahezu vergessen.

Die stilvolle italienische Ehefrau des Gastgebers sprach Englisch mit venezianischem Akzent, den ich, zugegeben, erst erkannte, nachdem ich sie gefragt hatte, ob sie in Venezuela geboren sei, heute ein Land negativer Schlagzeilen. Diktatur und so. Wie ihr Mann plauderte die schöne Gastgeberin entspannt über Weinanbaugebiete und Trüffelfunde nahe Turin, wo man eigentlich nur Fiat erwartet oder Juventus, vertiefte sich mit Antoinette in die Karriere des George Orwell, der vor Jahrzehnten ein Werk über die Kolonialzeit in Burma geschrieben hatte, welches sie meiner Geliebten dringend als Lektüre empfahl, da meine Prinzessin das nach einer demokratischen Atempause wieder von Generälen unterdrückte Land alsbald erkunden wollte.

Antoinette, das wurde mir später klar, machte viele Reisepläne, in etwa so wie ich als Junge, der am Hamburger Hafen das Ablegen der Frachter verfolgte und sich vorstellte, wie er eben mit diesem Schiff Jamaika erreichen würde, und mit dem anderen Dampfer New York und Kapstadt oder Sydney. Selbst Cuxhaven erweckte Fernweh in meiner Trümmer-vertrauten Seele. Später bin ich mit meiner Freundin häufiger verreist, aber eigentlich erreichten wir nie das Ziel, das wir uns gesetzt hatten. Wir schaukelten wie in einer Luftblase um die Welt; und Japan sind wir lediglich über Sushi-Restaurants näher gekommen.

Entschlackungswochen in Indien

Das Museum of Modern Art in New York City erwartete unsere Ankunft, die Chartergesellschaft in St. Barth war beglückt, weil sich eine echte Hoheit für ihre Jachten interessierte. Einige Entschlackungswochen in Indien waren vorprogrammiert, weil die Schönheit mit einem Maharadscha von Jaipur befreundet war. Eine Weltraumexpedition wurde angedacht, allerdings musste ihr Lieblingsonkel sie zunächst im Testament berücksichtigen. Immerhin sind wir mit ihrem „Topolino“, der nur ein wenig größer war als ein elektrischer Rollstuhl, von London nach Glyndebourne getuckert, da jenes Opernhaus nur in den Sommermonaten den Vorhang öffnet.

Feuchtigkeit legte sich auf das Cabriodach des italienischen Winzlings, das ich schließlich öffnen musste, nur weil Antoinette der Öffentlichkeit ihr neues Spielzeug zeigen wollte, ein Kindertelefon, rot und bereit zu tuten, wenn man auf die Gabel drückte. Das Telefon war mit nichts anderem verbunden als den Phantasien der königlichen Hoheit. Folglich entging sie den Abhöraktionen der NSA wie niemand anders auf der Welt. An jeder Ampel setzte sie den Hörer ans Ohr, redete laut auf Italienisch, antwortete auf Deutsch, wobei „Du Schweinehund“ ihr ganz besonders gefiel. Die Fahrer der Wagen, die neben uns hielten, bestaunten verwirrt das rote Telefon, in das eine amüsante Frau so ungeniert brüllte, als wollte sie Sizilien oder São Paolo ohne Hilfe der Leitungen, Unterwasserkabel und Satellitentechnik erreichen. Zuweilen blockierten die Rolls Royce oder Ford, die neben uns auf das Grün der Ampel warteten, die Umschaltphase, nur weil sie den Auftritt dieses temperamentvollen Weibes am Steuer erleben wollten. Gelegentlich klatschten sie Beifall. Wenn diese Gentlemen, natürlich waren’s nur Kerle, uns Pennies in den Wagen geworfen hätten, wäre ich ausgestiegen: Für mich war diese Albernheit genau das, albern. Für die königliche Volksschauspielerin war meine Reaktion nicht die eines „bloody German“, oder „hun“, was unter greisen Jahrgängen auf der Insel eine normale Reaktion gewesen wäre, sondern „kleinkariert“.

Der Kartenabreißer an der Oper war mir sogleich sympathisch, als er Antoinette mit Gleichmut erklärte, warum sie ihr doch so schönes Telefon nicht mit in die Oper nehmen dürfe. Anders als der Offizier, der meinen Namen ungeschminkt in den Schlosssaal geschmettert hatte, war der Kartenabreißer, der keine Orden aber ein Hörgerät, linkes Ohr, trug, wahrscheinlich überzeugt, ich sei der Pfleger der Dame. In gewisser Hinsicht stimmte das sogar.

Der Bulle reagierte nur auf Melonen

Glyndebourne gefiel mir, weil es dort relativ unkonventionell zuging. Die Veranstaltungen begannen am Nachmittag, meist Mozart, und noch bevor die Sonne sich fortstahl, wurde eine große Pause eingeklingelt, die Bayreuth als Provinzbühne erschienen ließ. Das verwöhnte Volk eilte zu den in Rolls Royce, Jaguar oder Bentley verstauten Fresskörben. Die Butler warfen karierte Decken auf die Kuhweiden, die die Oper umringten, Champagner-Korken knallten, Hummer-Sandwiches wurden gereicht und gelegentlich näherten sich Kühe. Verständlich, wann werden sie je mit wirklich vorzüglichem Krabben- oder Hummersalat gefüttert?

Antoinette hatte auf ihr Telefon nicht verzichtet, natürlich, aß Kirschen und warf die Kerne auf die Schnauze eines in der Nähe grasenden Bullen.

Er reagierte nicht.

Die Prinzessin hatte, passend zum roten Telefon, einen roten Mantel dabei, eine Kreation von Oscar de la Renta, den sie nun vor dem trägen Stier hin und her wedelte. Vergebens versuchte ich, sie zu stoppen, indem ich ihr mitteilte, dass spanische Toreros mir verraten hätten, dass nicht die Farbe Rot die Tiere provoziert, sondern die Bewegung des Tuches.

„Und warum“, fragte sie irritiert zurück, „stehe ich wie eine Verrückte auf der Weide und schwenke meinen Mantel? Wegen der Fliegen?“

Ein Gentleman von der karierten Kaschmir-Decke nebenan trat in die von Antoinette nicht verschossenen Kirschkerne und offerierte der königlichen Hoheit ein Glas Champagner. Klar war für mich, dass er damit die Stierprovokation unterbinden wollte. Mir reichte er kein Glas. Da ich lediglich 1,78 Meter groß bin, hatte er mich wahrscheinlich übersehen.

Antoinette war ein enfant terrible. Sie schreckte nicht davor zurück, ihrem Cousin, dem künftigen König, bei privaten Abendessen in ihrem Haus am Holland Park Nasi Goreng zu servieren, und dazu einen Wein zu reichen, der in der Qualität dem „Cröver Nacktarsch“ entsprach. Ich versuchte, obwohl ich nicht eingeladen war, sie von diesem Speise- wie Getränkeangebot abzubringen, aber ihr Argument war so einfach wie das Gericht, das sie von ihrer philipinischen Köchin zubereiten ließ: „Was er bei mir zu essen bekommt, bietet ihm sonst niemand“. Eine glasklare Logik, zumal der König im Wartestand sich häufiger am Holland Park anmeldete.

Antoinette lebte weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft, sondern jetzt, heute. Sie reagierte spontan, oft unüberlegt, man konnte ihr nicht vorwerfen zu zögern. Irgendwann ist sie sogar auf den Hund gekommen, bei der Einweihung eines Tierheims im East End von London.

Charlotte endete im Hochofen

Antoinette hatte einen Golden Retriever entdeckt, der müde erschien und seinen Schwanz nur einige Male bewegte, wahrscheinlich um zu dokumentieren, dass er noch nicht gestorben war. Die königliche Hoheit, der Ehrengast, tätschelte das ursprünglich für die Jagd gezüchtete Tier, das plötzlich Reaktionen zeigte. Es biss kräftig, ich ahnte instinktiv, dass es ein Weibchen war, in die neuen Schuhe der Prinzessin, die sie am Vortag bei „Harrod’s“ erworben hatte, made in Italy und 400 Pfund teuer. Hündische Eifersucht, das war’s. Oder die Botschaft, dass sie sich von keiner Frau unterdrücken lässt, gleich wie schön oder berühmt. Wir fuhren zu dritt im Topolino zum Holland Park zurück, Antoinette, „Charlotte“ und ich.

Wir wurden Freunde. Instinktiv wussten wir, dem Geruch nach, natürlich, dem Geruch der Straße und der Armut, dass wir Stammesgenossen waren, Straßenkind und Straßenköter. Unsere Harmonie überdauerte einen Sommer. Charlotte ermattete zunehmend, wahrscheinlich hatte ich ihr schwaches Herz zum Infarkt getrieben, mit all den weißen „Slazenger“-Tennisbällen. Sie hatte keine Lust mehr, idiotisch hinter denen herzurennen, die sie nicht fressen konnte, die nach Gummi rochen und nicht nach Urin. Sie verweigerte sogar Filetspitzen oder Nestlés Edelhundespezial. Eines Tages verzichtete sie auf Wasser und schloss die braunen Augen. Erstmals zeigte die Prinzessin Trauer. Sie weinte, wie ein Schlosshund.

Wir wollten Charlotte nicht unter einer Trauerweide vergraben, nein, wir würden sie einäschern lassen. Juristisch, gesetzlich, verwaltungstechnisch war das ein Unding. Der Tierarzt freilich kannte nahe der Tottenham Court Road einen Altmetallhändler, der einen Mini-Hochofen betrieb. Die Urne, mit der Antoinette und ich an einem herbstlichen Sonntagmorgen über den See im Hyde Park ruderten, war so groß wie eine Zuckerdose – ob das wirklich Charlottes Asche war? Oder die eines Gänseknochens? Weiß man das bei der Asche der Menschen? Uns war’s gleich. Über dem Wasser würde fortan eine hündische Seele schweben.

Bei unseren Ausfahrten konnten wir ihr Bellen hören, welches das Gezwitscher der Vögel übertönt. Wir ruderten oft auf diesem See, von dem aus wir die Royal Horse Guards bei ihrem morgendlichen Ausritt beobachten konnten, gemächlich oder im Galopp, stets würdig, königlich.

Charlottes Asche versackte wie Kaffeesatz. Antoinette warf eine Rose ins Wasser, die einsam dahintaumelte und dann absackte. Ich ruderte weiter. Am Bootssteg warteten keine Paparazzi.