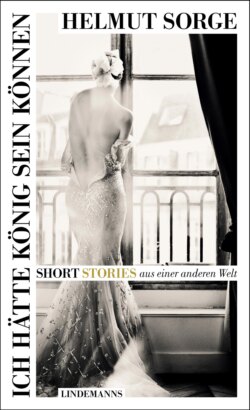

Читать книгу Ich hätte König sein können - Helmut Sorge - Страница 6

ОглавлениеWhere is your captain?

Ihre Augen waren nahezu mandelförmig geschnitten, die Haare auch ohne Farbspülung pechschwarz, die Nase sinnlich geformt, trotz der fragilen Schärfe inmitten ihres ovalen Gesichts. Ihre Zähne müssten Zahncreme-Werber um den von Pfefferminz gestreichelten Atem bringen, waagerecht, wie mit einem Computer liniert. Welch Wunder, dass Ehefrauen saudischer Prinzen und Katar-Scheichs nach nur einem unschuldigen Lächeln der Golf-Schönheit ihren Zahnarzt suchen ließen. Selbst der Hinweis der Ermittler, dieser sei jüdischen Glaubens und habe bereits an der Klagemauer gestanden, also arabischen Boden und den Propheten entweiht, störte sie nicht: Ihre Männer beharrten darauf, mit den längsten und teuersten Yachten der Welt zu protzen, also sei ihr Wunsch nicht übertrieben, mit den schönsten Zähnen der Welt in eine Taubenpastete oder Hammelkeule zu beißen.

Meine schöne Freundin, nennen wir sie Ibtissam, war ein Geschöpf der Wüste, unter der Öl sprudelte und Gas. Die globalen Konten ihrer Familie, unabhängig von unberechenbaren Weltmarktpreisen, sind entsprechend gefüllt. Ibtissam, die Lächelnde, war für den Notfall, einem Umsturz etwa, mit einem britischen Pass abgesichert, erhielt allerdings, allein wegen ihrer Schweizer Konten, auch den Pass der Eidgenossen. Ihr Vater, Bruder des Herrschers eines am Golf gelegenen Scheichtums, muss zwar den unangenehmen Ölpreisverfall verkraften, aber wie mir Ibtissam anvertraute, kommt der Onkel mit einer täglichen Dollarmillion klar. Seine Tochter lässt der Papa in dieser Krise gleichwohl nicht darben. Die Quelle wird sprudeln bis in die Unendlichkeit, so Allah will, und aufs Sparen wird sich der Scheich erst besinnen, wenn die Erde rülpst und furzt und außer heißer Luft nichts mehr aufsteigt.

Für Ibtissams wirtschaftliches Wohlergehen ist vorgesorgt: Sie besitzt seit ihrem 18. Geburtstag ein Sparschwein der nicht alltäglichen Art, entworfen von der Londoner Luxusschmiede „Asprey“; überlebensgroß, massives Gold, der Kringelschwanz und die kleinen Augen mit Diamanten besetzt, per Kurier aus Antwerpen angelieferte Edelsteine. Ja, ein Schwein, das im Index des Korans ein teuflisches, ungenießbares Geschöpf ist. Aber, wie sagt ein deutsches Sprichwort? „Geld stinkt nicht.“ Das Schwein lagert übrigens in einem begehbaren Safe in einer italienischen Bank in Lugano.

Wir haben uns in Beirut kennengelernt. Die libanesische Hauptstadt wurde damals als das „Paris des Nahen Ostens“ gefeiert und in Reise- wie Modemagazinen verherrlicht: elegant, verführerisch, sexy, chic. Ich habe an der „American University“ Professoren und in den Flüchtlingslagern der Palästinenser Führer der Widerstandsgruppen über den ewigen Konflikt befragt, George Habash etwa. Der Linke war überzeugt, die Befreiung Palästinas müsse zeitgleich mit dem Sturz der arabischen Monarchien erreicht werden. Er war, welch Wunder, nicht eben beliebt bei den Saudis und Kuweitis oder beim, mir persönlich bekannten, Emir von Katar, der nach einem Familienputsch seine Rente in London verprassen konnte. Ich traf Ibtissam in der Uni-Cafeteria. Die reizvolle Araberin ließ ihre Wut an einem Cola-Automaten aus, der weder ihr Getränk noch das Kleingeld herausgeben wollte. Sie beschädigte dabei ihre italienischen Maßschuhe. Ihre Zerstörungswut war eine günstige Gelegenheit für mich, ihr Herz zu gewinnen, zumindest ihre Aufmerksamkeit. Ich zwang, obgleich handwerklich begrenzt fähig, die Münzen aus dem Automaten. Ibtissam ließ ihre Zähne blitzen, an sich schon eine Form von Edelsteinen, und diese Schönheit entfernte mich vorübergehend von Analysen über böse, bärtige, radikale Rebellen.

Wir tanzten, Ibtissam, die ewig widerspenstige Verführerin, und ich, in der „Cave du roi“, einer Disco, in der auch Lufthansa-Stewardessen mit ihren Piloten auf Tuchfühlung gingen, weil es im Cockpit nun wirklich zu eng war. Die Crew war im „Excelsior“ einquartiert, so wie ich, zwei Etagen über der Disco. Ein strategisch perfekt gelegenes Zimmer. Wir trafen uns zum Tee im edlen Hotel „Saint Georges“, mit Blick auf das Mittelmeer und die Berge, die der Schnee sahnespitzchengleich dekorierte.

Ich habe kein Foto aus dieser romantischen Zeit. Lediglich ein mit dem dunkelblauen Hotelschriftzug bedrucktes Badetuch, in das sich Ibtissam einrollte, sobald sie nach dem Bad im Mittelmeer ihren Bikini auszog. Erfolglos bot ich an, ihr den Rücken zu trocknen.

Eines Tages, das edle Hotel war inzwischen unter Bomben zerfallen, stand die Schönheit plötzlich wieder vor mir, wie ein pittoresker Geist der Vergangenheit – Place Dauphine, Paris, meinem damaligen Wohnort.

Kasino, Erbschaft oder Banküberfall?

Ihre Suite im ausverkauften Plaza Athenée, erklärte mir die eben in die Seine-Metropole angereiste Ibtissam am Telefon, sei wegen einer Fehlbuchung eine Nacht besetzt. Paris sei ausgebucht, wohl wegen einer Agrarmesse. Sie wäre dankbar für eine Unterbringung in meiner Gäste-Suite. Tatsächlich entsprach meine Wohnung der Größe des begehbaren Kleiderschrankes ihrer Familienvilla am Genfer See. Kein 400 Quadratmeter-Penthouse wie das ihres Vaters in Monte Carlo, Larvotto-Viertel. 60.000 Euro plus pro Quadratmeter. Freundschaftspreis. Ihre Schuhe hätten nicht in meine Küche gepasst, selbst bei Nutzung der Gefrierfächer in meinem Eisschrank und der Grillplatte im Gasofen. Ich wusste, dass sie stets mit ausgiebig Gepäck reiste. Ihre Familie hatte sich deshalb, auf unbegrenzte Zeit, 2.500 Dollar die Nacht, in einem Luxushotel auf Manhattan eine Suite zur Garderobe umfunktionieren lassen – für den Fall eines spontanen New York Besuchs.

Weil Ibtissam Bekleidung für zehn Tage in Paris eingeplant hatte, schleppte ich neun Louis Vuitton-Koffer über die schiefen Holztreppen des denkmalgeschützten Hauses, das in den 222 Jahren seit des Richtfestes nie eine derartige Invasion verkraften musste. Die noblen Gepäckstücke füllten mein Wohnzimmer und bedeckten meine eingetopfte Palme wie ein Pharaonengrab.

Ich hatte eben in Ibtissams nahezu schwarze, melancholische Augen geblickt, wahrscheinlich um mich physisch und psychisch wieder aufzurichten, als Polizeisirenen ertönten, begleitet von einem unromantischen Hupkonzert. Meine Besucherin hatte ihr Auto mitten auf der Straße vor der Tür stehen lassen, einer Einbahnstraße. Sie reichte mir den Schlüssel für ihr Fahrzeug und ich eilte vor die Tür, wo zwei Polizisten bereits notierten, was sie zu notieren hatten. Wahrscheinlich schrieben sie zu zweit, um sich bei der Fahrzeugnummer nicht zu vertun. Ich konnte nachvollziehen, warum sie mich verächtlich anblickten und erklärten, der Abschleppwagen sei unterwegs, um das Verkehrshindernis aus dem Weg zu räumen. Der reine Neid, wirklich! Ibtissam fuhr einen gelblackierten Aston Martin Volante, ein Cabriolet mit V8-Motor, der in wenigen Sekunden auf 100 war, so wie sie selbst, wenn ihr widersprochen wurde. „Das Ding“, so Ibtissam, war ein Geschenk ihres Vaters zum „Valentine’s Day“, dem von US-Supermarkt- und Warenhausketten sowie singenden Glückwunschkarten-Herstellern erfundenen Tag der Liebenden. Weil Ibtissam solo war, hatte Papa die Gefühlslücke ausgefüllt. Der Tacho des Dingsda registrierte ich erst später, zeigte wenig mehr als 1.000 Kilometer, in etwa die Entfernung von Monaco nach Paris. Die Flics beharrten auf ein Strafmandat, obwohl ich das noble Gefährt bereits in der Tiefgarage unter dem Platz in Sicherheit gebracht hatte. Der mir bekannte Parkwächter, an mein maßvolles, hellblaues VW-Cabrio, Jahrgang 72 gewöhnt, reagierte ohne Enthusiasmus: „Für Kratzer an diesem Schlitten bin ich nicht verantwortlich.“ Dann überkam ihn jedoch eine zurückhaltende Neugier: „Kasino, Erbschaft oder Banküberfall?“ Der Franzose bewies Humor, im Gegensatz zur Mehrheit seiner Landsleute, die Witz gelegentlich mit Schadenfreude verwechseln.

Das Strafmandat irritierte Ibtissam natürlich nicht.Derartige Lapalien erledigte der Anwalt ihres Vaters. Der musste auch den Hautarzt honorieren, den Ibtissam morgens um vier im Hotel antreten ließ. Ein Pickel hatte sie irritiert, in der Größe eines Stecknadelkopfes. Es war wohl gegen zwei Uhr morgens, als ich mich damit abgefunden hatte, auf meinem ledernen, kalten Chesterfield-Sofa zu schlafen und ihr mein gänsedaunenumhülltes Bett zu überlassen. Ich war erschöpft, denn nicht täglich schleppte ich neun Koffer und ein Beauty Case, geräumig genug, um als Kofferersatz für eine Kreuzfahrt auf der „Queen Elizabeth II“ zu dienen.

Ein echter Freund würde Kaviar herbeizaubern

Mein allerliebster Gast freilich spürte keine Müdigkeit. Stattdessen reklamierte die schöne Araberin ihr Dinner, und sie war, natürlich, mit einem Yoghurt, der sein Verfallsdatum bereits überschritten hatte, nicht zu beruhigen.

„Ein echter Freund“, erklärte sie, offensichtlich ein Profi psychologischer Kriegsführung, „würde jetzt Kaviar herbeizaubern, irgendwo in dieser Stadt, die angeblich niemals schläft.“

Mir fiel das „Maison du Caviar“ unweit der Champs Elysées ein. Ich war aber sicher, dass der mir bekannte Mâitre mit seiner Geliebten, der dienstältesten Nackt-Tänzerin des „Crazy Horse Saloon“, 12. Saison, kein Lifting (behauptet er), seine Kaviarhalden längst in die Mega-Eisschränke geschoben hatte und nun im „Chien qui fume“ pokerte, einem Etablissement, in dem Kellner der Stadt ihre Trinkgelder verjubelten.

Ich ließ mich weder erpressen noch verwirren. Ich wusste seit früheren, abgewehrten Versuchen, dass Ibtissam mich aus Dank nicht einmal platonisch umarmen würde. Sie war eine religiöse Muslimin und wartete auf ihren Helden, der Mannes und reich genug war, ihr die Unschuld zu nehmen.

Ich wagte also, ihr statt Kaviar Spaghetti anzubieten: „Du kochst die Nudeln, ich mache uns eine tolle Tomatensauce.“

Nach diesem Vorschlag ließ sie sich auf das weiche Daunenbett fallen und ich stellte mich darauf ein, dass sie nun weinen würde, sozusagen als letzte oder vorletzte Waffe dieser Art von Frau. Ich entdeckte, dass ihre Fußnägel rosarot bemalt waren und einen wunderbaren Kontrast zu ihrer leicht matt gefärbten Haut darstellten. Überdies bemerkte ich zwei himmlisch schöne, enthaarte, gewachste Beine, die sich in der Tabuzone verloren. Mein Blick war rein zufälliger Natur. Ich schwöre es beim Barte des Propheten. Friede sei mit ihm.

Sie sei noch nie in den Küchen ihrer elterlichen Besitzungen gewesen, verriet mir meine Freundin, die dennoch keine Magersucht erkennen ließ. Auf meinen wirklich dummen Einwand, „dann hast du sicher noch nie in deinem Leben ungekochte Spaghetti gesehen“, blickte sie mich mitleidig mit ihren von der Weite der Wüste gezeichneten Augen an: „Nein, muss man das, um als intelligent zu gelten?“

Ich war bass erstaunt, denn in Beirut war die Studentin Ibtissam weltoffen, bereit über Literatur zu reden, zumal sie Kunstgeschichte studierte. Sie kannte sich sogar mit Mozart aus und wusste, dass der kein Mohamedaner war. Sie schätzte das „Posthorn“ und die Serenade Nr. 9, weil traditionelle arabische Musiker auf ähnlichen Hörnern blasen wie die Postkutschen-Fahrer seinerzeit. Selbst ihre Fähigkeit Spaghetti kochen zu können, hätte ich nie bezweifelt. Und nun das. Wir nudelten nicht, sondern stritten um die Härte eines Lebensmittels. Womöglich hatte sie in Paris ohnehin der Kulturschock getroffen. So manches stürzte in den ersten Stunden auf sie ein, nicht nur die Diskussion um Küchendienst und ungekochte Nudeln.

In ihrer Heimat wandeln Männer, ein Beispiel nur, in brüderlicher Gemeinsamkeit Hand in Hand durch die Medina-Gassen. Normalität. Männer im sanften oder satten Kuss vereint, wie am folgenden Morgen auf dem Pariser „Pont des Arts“, das war für sie wirklich zu vermessen. Sie zog am Ärmel meiner weißen Leinenjacke und wollte, zwischen Empörung und Verwirrung, wissen: „Was machen die denn da?“

„Die küssen sich. Zumindest sieht das aus der Entfernung so aus. Was sonst? Zahnärztliche Helfer bei der dentalen Hygiene?“

Unser Spaziergang, der uns auch durch das ehedem jüdische Viertel, dem Marais, führte, wo homosexueller Herdentrieb die einsamen Männer auf die Weiden ihrer Sehnsucht treibt, verstärkte fraglos ihre Zweifel an den Werten der westlichen Kultur. Orthodoxe Juden in schwerem, schwarzem Tuch, crepe- oder gummibesohlten Schuhen und überlangen Locken wanderten an den Schwulen vorbei. Die waren in Shorts gekleidet und hatten sich unübersehbar allesamt auf militärkurze Frisuren, ärmellose T-Shirts und klobige Schnürstiefel in beige, Marke „Timberland“, geeinigt.

Schleier weg, runter mit dem Tuch

Die Juden nickten und schwiegen, die Schwulen warfen den Langgelockten Handküsschen nach. Ibtissam war keine politische Eiferin, weder antisemitisch noch antiisraelisch eingestellt. Die öffentlichen Diskussionen über verhüllte muslimische Frauen nervten sie allerdings. „Warum wird eine Frau in eine Terroristenecke gestellt, weil sie aus religiöser Überzeugung am Strand oder im Shoppingcenter weder ihren Körper noch ihr Gesicht zeigen will?“, wollte sie im „Café Costes“ von mir wissen, und nahm versehentlich einen Schluck aus meinem Gin Tonic-Glas.

„In deinem Fall, bei solchen Beinen, wäre das Hochverrat“, erwiderte ich.

„Eine wirklich dämliche Bemerkung“, meinte sie und trank Perrier aus der Flasche, vermutlich um meinen Gin aus ihrem System zu spülen.

„Ja, Männergeschwätz“, räumte ich ein.

„Schleier weg! Runter mit dem Tuch! Das nennst Du Toleranz? Religionsfreiheit?“

Jawohl, da waren wir wieder im Nahostkonflikt. Verfangen in Emotionen. Bitte, bitte, nicht jetzt diese Debatte um Kopftücher oder Gesichtsschleier, nicht heute, später vielleicht, wenn alle Frauen der Welt den Musliminen nacheifern und Gesichtsmasken tragen, damit das Virus sie nicht beißt.

Ibtissams Parfum, ihre wallenden Mandelaugen, verwirrten und führten mich, immer wieder, an die Grenzen des Irrationalen, obwohl mir verführerische Schönheiten aus dem Morgenland über Jahre hinweg vertraut waren. Bei meinen ersten Flügen von Beirut nach Paris oder London fiel mir auf, dass sich die einheimischen Geschöpfe vor den Toiletten aufreihten, zwei Dutzend hintereinander, allesamt im keuschen Dschellabah, einer Mischung aus Kleid und Überhang. Wenige im Vollschleier. Ich konnte mir nicht erklären, warum der plötzliche Aufstieg auf 10.000, 12.000 Meter Flughöhe dem Augenschein nach dramatische Wirkungen auf das Verdauungssystem der weiblichen, arabischen Fluggäste hatte. War’s das gefilterte Wasser, die klimatisierte Luft? Nein, Dior, Balmain, Fath, Saint Laurent, später Gucci, Hermès, Versace, Chanel, Armani, Ralph Lauren, Lagerfeld. Die Ladies verließen die fliegenden Umkleidekabinen, als seien sie durch eine Zeitkapsel geschritten. Jäh war die Keuschheit, Gedanken an Nikab, Khimar, Burka, Vollschleier, Halbschleier, Sehschlitze oder ohne, Blickkontakt ja oder nein, Burkina oder Bikini, Versuchung oder Verführung, verdrängt: Körperbetonte Seidenkleider, hohe Absätze, mit denen sich die ersten Schritte nach den Sandalen als wackelig erwiesen, was bei den Bewegungen eines Flugzeuges nicht unbedingt auffiel.

Unberührte Unschuldslämmer

Die Busen ragten, teilweise, leicht angehoben aus den BHs und erfreuten sich an Licht und Freiheit. Die Schönheiten waren geschminkt und jene, die darauf verzichteten, weil das Licht auf den Toiletten oder fliegerische Turbulenzen keinen vernünftigen Lidstrich zuließen, bedeckten ihr Gesicht mit überdimensionalen Sonnenbrillen, deren Nasenbügel vergoldet waren.

Später, auf dem Rückflug, ein ähnliches Maskenfest. Vorbei die langen Nächte in Londons damaligen Edel-Discos „Annabelle’s“ oder „Tramp’s“, den Einkaufstouren in der Bond, Jermyn oder Kensington High Street, im Avantgarde-Kaufhaus „Biba’s“, oder bei „Harrod’s“. Die Wüstenkinder waren wieder unberührte Unschuldslämmer, eingehüllt in die Tücher der Keuschheit.

Ibtissam verlor sich nicht in der Heuchelei, der Komödie der Klamotten. Sie versuchte allerdings, das Ölumschwappte Emirat ihrer Familie zu meiden. Sie fürchtete, ihr Vater würde versuchen, sie gegen ihren Willen mit einem saudiarabischen Prinzen zu verkuppeln, solange der ein direkter Nachfahre des Herrschers war. Allein diese Vorstellung, hatte mir Ibtissam gebeichtet, sei für sie unvorstellbar – eingesperrt in einem Harem womöglich, ohne Freiheit, bewacht von Eunuchen oder Männern, die vorgaben es zu sein, begleitet von ihren aus Marokko oder den Philippinen importierten Dienerinnen beim Shopping.

Natürlich, offiziell sind Harem mit mehr als vier Ehefrauen, etwa in Marokko, Vergangenheit. Nur, wer wollte einem königlichen saudischen Abkömmling die diskrete Vielweiberei dieser Tage verbieten? Sie selbst würde reduziert werden auf den Rang einer diamantenbesetzten Gebärmaschine, von der ihr Mann, der Sohn des Königs, nur eines erwartete: Söhne. Nach einer Nacht voller Leidenschaft im Beduinenzelt würde er aufbrechen zur Falkenjagd oder mit dem Jet nach Monza düsen, zu Testfahrten mit dem neuesten Ferrari, von denen er sechs bestellte, davon fünf für seine Lieblingsbrüder.

Natürlich, das wusste sie, ein Leben mit drei weiteren Frauen, die sich den Prinzen, legal, teilen können, würde sich in einem Palast abspielen, der über Porsche SUVs verfügte, Maybachs, einige Dutzend restaurierter Oldtimer sowie aus Kentucky importierte Galopper, denen eine Klimaanlage im mahagoni-beschlagenen Stall das Wüstenleben erträglich machte.

Sicher, sie konnte sich ein Leben zu zweit durchaus vorstellen, mit Dienerinnen wie der mir bekannten sinnlichen, lieben Marokkanerin Attika, die auf Knopfdruck morgens um drei vor dem Bett stand, frischen Pfefferminztee servierte und Orangensaft, ohne diese irritierenden Fasern und Kerne. Mit Hummerschwänzen veredelte Omeletts, Zitronenpuffer, Mandel- und Marzipangebäck, unendliche Schokoladenmengen made in Switzerland, vor allem Pralinen. Morgens um fünf. Und Haschisch, welches jugendliche Nachfahren des Monarchen in Dollar-Noten drehten und rauchten. Der mit einer Pumpstation, natürlich unterirdisch montiert, betriebene Wasserfall versprühte Romantik und uniformierte Wachen vertrieben Kamele, die sich dem Wasser näherten.

Uzzis und Kalaschnikows

Die Tochter des Scheichs kannte den Preis für diese unwirkliche, wirkliche Welt made in Saudi-Arabien. Treue Zofen würden sie begleiten, denen wegen des absoluten Vertrauens beim Arbeitsantritt die Pässe entzogen werden. Leibwächter wären an ihrer Seite, bewaffnet mit Uzzis und Kalaschnikows, die von den nationalen Boykottlisten gestrichen wurden, weil die israelischen und russischen Maschinenpistolen sich als treffsicherer erwiesen als die Gewehre der unabhängigen Schweiz und des neutralen Österreich. Im unruhigen Zeitalter des grenzüberschwappenden Terrorismus sicher eine weise Entscheidung.

Bei meinem Dschidda-Besuch mit König Hussein von Jordanien traf ich auf eine Welt aus 1000 und einer Nacht – ein königlicher Palast orientalischer Dimension. Leibwächter, in Weiß gehüllt, waren mit kunstvoll verarbeiteten Säbeln bewaffnet. Aus Marmor geschlagene Brunnen, Kronleuchter, wahrscheinlich aus dem venezianischen Murano importiert. Die Lunchtafel entsprach olympischen Dimensionen – 100 Meter. Hinter jedem Gast, darunter eine Menge Prinzen, stand ein Diener. Die Hoheiten waren selbstgefällig und entrückt. Während die Könige ihre Begrüßungsreden vom Blatt ablasen, dachten die erlesenen, in Weiß gekleideten Gäste womöglich an die anstehende Falkenjagd, an den neuesten Ferrari oder die unnahbare Fatimah, die in London, bei Sotheby’s, dem Auktionshaus, Kunstkurse belegte. Sie tranken aus Kristallgläsern. So wie es der Prophet erwartet: Wasser.

Die Wirklichkeit hinter den Palastmauern sieht zuweilen anders aus – die Prinzen versäumen kein Gebet, fünfmal, ihr Soll. Zu nächtlicher Stunde allerdings füllen sie ihre Kristallgläser mit Champagner und Whisky und morgens jetten sie mit einem schrecklichen Kater gen Mekka.

Bertha T. Thompson ist Wochen vor dem Covid 19- Drama in Rhiad gelandet, der saudischen Hauptstadt, in der auch Donald Trump vor vier Jahren einschwebte, zu seiner ersten Auslandsreise als Staatsoberhaupt der USA. Sie fliegt als Captain für „Federal Express“. Sie kam erstmals aus Shanghai in Saudi Arabien an, mit kostbarer Fracht: Computer. Ground control, die Rollkontrolle, hatte dem Vollfrachter die parking position zugewiesen. Bertha ist eine jener Frauen, die als „tough“ qualifiziert werden können. Ich kann das bestätigen.

In Montmartre hatten wir uns, vorübergehend, eine Wohnung geteilt, eine sexlose WG. In ihrer Freizeit startet Bertha in Oldtimer-Langstreckenrennen im eigenen Mercedes-Benz-Cabriolet. In ihrem Heißluft-Ballon gondelt sie über die Alpen. Männer, die an Berthas Brüsten die verlorene Mami wiederfinden wollen, zumindest dieses wohlige, vertraute Gefühl von Wärme und Geborgenheit, müssen wahrscheinlich nach zwei Stunden Liebestaumel von der Flugzeugführerin die Frage hinnehmen: „War das alles?“

Das baut den Mann auf, keine Frage.

Ein am Place de Fürstenberg etablierter Galerist, der mit der Pilotin Bett und Rennauto teilte, hat mir seine Leidensphase bestätigt, die ein Saudi in anderer Form in Rhiad erlebte. Bertha, US-Bürgerin, wartete im Cockpit ihres Jets auf der ihr vorgeschriebenen Parkposition auf Vertreter des Ramp Services, einen Lademeister und einen für die Betankung zuständigen Agenten. Nach 20 Minuten Wartezeit rollten die Saudis eine Treppe an den Airbus. Der Gentleman, der an die Tür klopfte, trug ein langes, weißes Gewand, geschnitten wie ein deutsches Nachthemd zu Kaisers Zeiten. Offenbar verwirrte ihn das Weib, das sich vor ihm auftürmte, 1,80, uniformiert, offenes, langes Haar.

„Where is your captain?“, wollte er wissen.

„I am the captain“, antwortete Bertha, der die Verunsicherung des Arabers nicht entgangen war. Ihre Uniformjacke war, züchtig, geschlossen. Ganz sicher. Vielleicht waren ihre marylin-ähnlichen Rundungen zu erahnen, aber das war nicht ihr Problem, allenfalls ein Geschenk der Natur.

„Where is your co-pilot?“, setzte der Saudi nach, wohl auf männlichen Beistand hoffend.

„Gioia!“, rief die Flugzeugführerin in Richtung Cockpit, „Gioia, I need your help“.

Die 33-jährige Co-Pilotin, Römerin, Mutter, ein Kind, trat nun in die Tür, die Bertha und Gioia vom saudiarabischen Territorium trennte. Der Handling Agent schwieg, drehte sich auf seinen Sandalen und eilte die Treppe hinab. 30 Minuten später fuhr ein schwarzer Range Rover vor. Die Fenster waren mit Vorhängen verschlossen. Ein Saudi, schwarzer Anzug, Leinen, passende schwarze Loafer, informierte die aus zwei Frauen bestehende Crew: „In Ihren Uniformen dürfen Sie das Hotel nicht verlassen. Falls Sie das vorhaben, dann nur in traditionellen Kleidern, die bis zu Ihren Knöcheln reichen.“

Der Saudi transportierte die Pilotinnen direkt in die Tiefgarage des Hotels. In einem Lastenaufzug erreichten die Frauen ihre Zimmer. 15. Etage. Königreich Saudi Arabien, zwischen Falken und dem 21. Jahrhundert. Bertha und Gioia bestellten den Roomservice und schalteten ihre Fernseher auf CNN.

Eine Rolls-Royce-Jahresproduktion für Ibtissam

Für eine Frau wie Ibtissam wäre die Monatsproduktion von Rolls Royce für einen Eheinteressenten, einen saudischen Thronfolger beispielsweise, allenfalls die Anzahlung. Ibtissam belohnte sich für ihre sexuelle Askese mit Essen, vor allem Kaviar, Austern und Hummer. Na ja, und mit einigen diamantenbesetzten, goldenen Armbanduhren der von ihr geschätzten Marken Patek Phillip oder Vacheron Constantin. In ihrer unendlichen Phantasie verhielt sich meine arabische Gefährtin gelegentlich so, wie es schwangeren Frauen angedichtet wird, die von ihren Männern als Liebesbeweis Unmögliches fordern, und das vorzugsweise zwischen drei und fünf Uhr morgens: „Ich träume von Lammhirn“, hauchte sie in unserer ersten gemeinsamen Nacht auf getrennten Lagern. Ersatzweise in gewürztem Wasser gekochte Schnecken. Nur, in den Restaurants auf dem Place Dauphine gab’s nach Mitternacht ums Verrecken kein Hirn, und die Schnecken, die auf der Tageskarte angeboten werden, sind in Knoblauchbutter ertränkt. Wir näherten uns zum Lunch folglich erneut einer Alternative zwischen Kaviar und Spaghetti – bis Franz Joseph, der trotz seines kaiserlichen Namens Franzose war, ein banales Steak anbot, na gut, mit Trüffeln. „Ja, ja, das würde mich schon reizen“, sagte sie. „Nur, ich muss halal essen.“ Also Fleisch, das nach vorgegebenen muslimischen Ritualien bearbeitet wird, einschließlich des Schlachtens selbst.

„Halal und Halali, was ist da der Unterschied“, trompetete der offensichtlich korankundige Koch, und garantierte meinem Gast, in seinem Restaurant würde jede Speise nach religiösen Richtlinien angerichtet werden. Für sie sogar mit Blick auf Mekka.

Ibtissam schnitt zwei Bissen vom Steak und hatte plötzlich keine Lust mehr für eine derartig schweißtreibende Tätigkeit. „Darling, schneide mir bitte das Fleisch.“

Immerhin, wir näherten uns. Darling, der Startschuss für so manche Katastrophe zwischenmenschlicher Beziehungen.

Ihre hemmungslose Bestätigung, sie habe nie ungekochte Spaghetti gesehen, weil sie weder Lebensmittelmärkte betrete noch irgendwelche Küchen, zeugten nicht von Ignoranz und kindlicher Naivität allein, sondern enthielt auch die Botschaft, sie sei schrecklich verwöhnt und werde sich nicht dazu herunterlassen, für einen Mann in Kochtöpfen zu rühren. So gesehen hatte sie ihre Gleichberechtigungsgrenzen abgesteckt. Warum sollte die Tochter eines ölgetränkten Wüstenfürsten sich überhaupt mit derartig banalen Geschichten befassen. Küche? Ungekochte Spaghetti? You must be kidding! Kochbücher. Spielerei, eine Sandkiste für frustrierte Erwachsene, die beim Schneiden von Zwiebeln Kinderlieder singen. Warum sollte sie Rosenkohl entblättern und das Waschen von Blattsalat einem Opernabend vorziehen? Ja, warum? Ibtissam schleppte 40.000 Dollar in Travellerschecks mit sich herum, die berühmte eiserne Reserve. Diese Araberin wartete nicht vor dem Louis-Vuitton-Palast am Champs-Élyseés mit 436 Japanerinnen, 789 Südkoreanern, zwei Pinnebergerinnen, drei Burmanesinnen und einer vom Herrscher Kim Jong-un mit dem Taschenkauf für seine geliebte Genossin Ehefrau Ri Sol-Ju beauftragte Nordkoreanerin in der unendlichen Schlange, die vor dem gläsernen Eingang steht, wie eine Kerzenlose Lichterkette.

Feilschen entsprach nicht ihrem Kontostand

Ibtissam ließ die Luxusverkäufer, in der Vor-Virus-Zeit, in ihrer Hotel-Suite antreten, die um Mitternacht wie ein arabischer Basar wirkte. Leere Schuhkartons, ein Chanel-Abendkleid, zwei weitere Louis-Vuitton-Koffer, eine Halskette, schlicht, massives Gold, 18 Karat, die ihr ein echter Prinz empfohlen hatte. Der war, vor Jahren, bei einem Edeljuwelier, Harry Winston, an der Avenue Montaigne für die VIP-Kunden abgestellt. Schließlich war auch er eine Hoheit. Sein Vater war König. Kurzfristig. Die in einer Chanel-Tüte verpackten Birkenstock hatte Ibtissam sich – angeblich – von Karl Lagerfeld aufquatschen lassen, wegen des Gehkomforts. Sie war eine der Kundinnen des Couturiers gewesen und hatte bei Karl über Rückenschmerzen geklagt, weil sie hin und wieder bedauert werden wollte. Der PR-geschulte Lagerfeld nahm Maß und schickte eine Assistentin mit den Gesundheitsschuhen in die Nobelherberge.

Ibtissam verfügte über ein Dutzend Kreditkarten und fragte nie wirklich nach dem Preis. Das Feilschen, das die heimatlichen Basaristen zur Perfektion erlernen, ermüdete sie. Handeln entsprach nicht ihrem Kontostand.

Sie blieb nur eine Nacht bei mir, dann war ihre Suite im Plaza Athenée bereit und endlich konnte sie die Zimmerkellner zu nächtlicher Stunde damit nerven, ihr umgehend ein Dutzend Austern zu servieren, weil sie im arabischen Satelliten-Fernsehen gesehen hatte, dass das Fleisch der Meeresfrucht offenbar die Haut glättet.

Am nächsten Tag bestellte Ibtissam mich ins Hotel, weil sie Begleitung zum Kauf von sechs Kartons eines Kosmetik-Produkts namens „La Prairie“ benötigte, mit Austernextrakt veredelte Haut- und Körpercremes. Natürlich wollte sie danach nur noch bei „Marius&Jeanette“ an der Avenue George V reservieren, weil der Concierge ihr das Lokal wegen der außergewöhnlichen Austernauswahl empfohlen hatte. Ein weiterer Grund: Sie konnte das Restaurant zu Fuß erreichen, 388 Meter Fußweg.

Meine verhätschelte Freundin hat ihren Aston Martin tatsächlich einmal durch Paris gesteuert. Ein Hotelpage begleitete sie, damit Ibtissam die Adresse finden konnte, das „Ritz“, am Place Vendôme. Zwei Kilometer Luftlinie, die sie im zweiten Gang zurücklegte. Sie war mit ihrem Vater verabredet, der sich mit Vertretern einer italienischen Werft in der „Hemingway Bar“ getroffen hatte – ein kleiner Umtrunk nach Verhandlungen über den Neubau einer Mega-Jacht für einen ihm freundschaftlich verbundenen, saudischen Prinzen. Papa Scheich trank Champagner, wie immer im Ausland, natürlich in Orangensaft gequirlt – ein überzeugter Moslem verpönt Alkohol. Der Orangensaft war das Feigenblatt.

Das Heil, das auf dem Land ich suche,

nie werd’ ich es finden!

Ibtissam stellte mich ihrem Vater vor, einem untersetzten Mann, mit grauem gestutztem Bart und bläulich gefärbten Haaren. Er hat seinen Doktortitel, wie sie mir verriet, an einer Universität der US-Hauptstadt erworben. Seine intellektuellen Grenzen überwand der Wüstensohn mit dem Versprechen seines Vaters, der Schule eine neue Sporthalle zu finanzieren. Der Ibtissam-Papa beglückwünschte mich zu meinem perfekt geführten Restaurant. Offenbar verwechselte er mich mit dem Bar-Manager des „Ritz“, weil ich in einem weißen Anzug aufgetreten war. Später warnte er seine Tochter, in Weiß gekleidete Männer verdienten meist als Zuhälter oder Croupier ihr Geld. Sie solle dem Typen nicht vertrauen. Durchaus nachvollziehbar, warum die Tochter ihrem Vater nicht beichtete, zwar habe sie die letzte Nacht im Bett eben dieses Typen verbracht, jedoch ihre Unschuld gerettet.

Ibtissam ließ ihren Aston Martin vom Chauffeur einschließlich ihrer nach den Shopping-Expeditionen nunmehr elf Koffer mit einem schwarzen Mercedes-Minibus aus dem Plaza Atheneé abholen. Sie plante nämlich ein unglaubliches Abenteuer: vier Stunden in einem Zug. Ohne Begleitung. Nie in ihrem Leben hatte sie das gewagt. Ich versprach, sie zum Bahnhof zu begleiten, mit der Metro, Nummer 1, von der Haltestelle Franklin D. Roosevelt zum Gare de Lyon – zehn Stationen, ein Vorgeschmack auf ihr bevorstehendes Abenteuer. Ibtissam widersprach mir nicht und schien auch nicht empört, nun Tuch an Tuch mit Arbeitern in der Pariser U-Bahn zu stehen, die nach Pernod, Knoblauch oder Rotwein rochen und Pferdewettzeitungen studierten. In ihrer Krokotasche steckten weiterhin 40.000 Dollar. Ja, der TGV, Frankreichs Hochgeschwindigkeitszug, das würde sie wagen. In Cannes wartete, off shore, Papas Jacht auf sie, 85 Meter lang, 14 breit, bescheiden für einen Scheich der ölumschwappten Oasen, die unterdess mit Weltmachtallüren auftreten und heimlich radikale Islamisten finanzieren. Hassan kutschierte den Aston Martin gen Süden, gefolgt vom Mercedes-Bus. Abdul, der dritte Chauffeur im väterlichen Monte Carlo-Haushalt, würde Ibtissams Bordkleidung, vier Koffer für drei Tage auf See und 12 Stunden Vertauung an der neuen, modernen Kaianlage von Saint Tropez, mit dem Cadillac „Eldorado Biarritz“ direkt ans Boot liefern. Ibtissam konnte ohne Gepäck reisen, erstmals in ihrem Leben.

Sie ist heil angekommen. Hin und wieder erhalte ich eine Ansichtskarte von meiner Freundin, die wahrscheinlich nie verwelkt, den Austern sei Dank. Offenbar ist sie noch immer unverheiratet und umkreist die Welt wie der im Bariton klagende „Fliegende Holländer“, der nirgends mit seinem Schiff anlegen kann: „Das Heil, das auf dem Land ich suche, nie werd’ ich es finden!“