Читать книгу Прогрессор - Игорь Милорадов - Страница 19

Научная работа

«Томский десант»

ОглавлениеЯ окончил Томский политехнический институт (сейчас называется Томский политехнический университет) в 1971 году. В 1970 году дисциплину, которая называется проектирование электрических машин, вел у нас доктор технических наук, профессор Виктор Васильевич Ивашин, которому очень понравилось, как я спроектировал электрический двигатель. Виктор Васильевич пригласил меня заниматься научными исследованиями в институте ядерной физики при Томском политехническом институте, где он руководил лабораторией, занимающейся разработкой всей электронной части, поддерживающей ускоритель заряженных частиц «Сириус» – самое большое, самое ответственное научное сооружение в институте ядерной физики.

Это было время в науке и инженерии, о котором написал поэт Борис Слуцкий «…Что-то физики в почете. Что-то лирики в загоне…», когда физика, во всяком случае, среди молодежи, была чрезвычайно популярна. Все разработки и исследования в физике того времени можно охарактеризовать словом «впервые». В решении всех проблем можно было опираться только на свои знания и инициативу. Например, ускоритель заряженных частиц «Сириус», имеющий большую распределенную электромагнитную систему, при работе нужно было подключать и вовремя отключать от сети питания, управлять режимами его работы. Эту частную задачу героям моего воспоминания удалось решить, создав рациональный симбиоз из трех компонент – только зарождающихся полупроводниковых систем питания и управления, емкостных источников питания и быстродействующих линейных электромеханических преобразователей энергии. Как показали последующие полвека работ, такая идеология создания сверхбыстродействующих линейных приводов позволяла создавать инженерные решения для различных отраслей индустрии на уровне патентной чистоты.

Внешний вид Томского синхротрона «Сириус» на 1,5 ГэВ

В лаборатории Виктора Васильевича Ивашина я сразу познакомился с сотрудниками – кандидатом технических наук Алексеем Михайловичем Блудовым, с аспирантом Александром Михайловичем Еленкиным, лаборантами Петром Андреевичем Кольцовым и Валерой Перцевым. Они мне говорили, что скоро придет Игорь Александрович Милорадов, и тогда тебя включат в какое-нибудь научное направление, определят тему твоего дипломного проекта. В этот момент Игорь Александрович Милорадов прибаливал, его не было, и конечно это была интрига: кто такой Милорадов? Он заместитель Виктора Васильевича Ивашина и занимает серьезное место в лаборатории. И тогда в их словах я уже чувствовал какое-то уважение к этому человеку, не зная его.

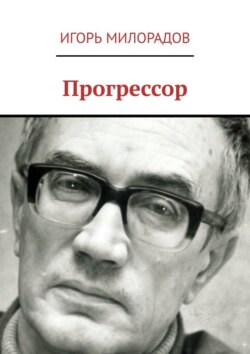

В скором времени пришел Игорь Александрович Милорадов, выздоровев, и я первый раз увидел его – человека среднего роста, худощавого, если не сказать больше, с толстыми очками, из которых поглядывали на меня умные вопросительные глаза. Мне кажется, в первый момент не получилось у нас какого-то контакта человеческого и научного. Я продолжал работать с аспирантом Еленкиным, но в скором времени тот трагически погиб, и его направление по устройствам быстрого включения-отключения перешло к Игорю Александровичу Милорадову – вместе со мной, как одним из исполнителей по этой тематике. Направление действительно было авангардное: если говорить простым языком, оно в течение многих и многих лет продолжало «кормить» людей, которые стояли у начала этой тематики и примкнули потом в Тольятти.

А суть его заключалась в том, что обычные электромагнитные линейные двигатели снабжались демпфирующими короткозамкнутыми обмотками, которые создавали высокие индукции в рабочей зоне, от которых зависела сила этих двигателей. А если увеличивается сила, значит увеличивается быстродействие. Как мы видим дальше, сфера применения таких двигателей и приводов, созданных на их основе, впоследствии стала существенно расширяться.

Ивашин В. В.

Итак, я попал в группу Игоря Александровича Милорадова. Это был 1970 год, а в 1971 году я заканчивал институт, то есть мне нужно было готовить дипломный проект, и Виктор Васильевич вместе с Игорем Александровичем дали мне тему дипломного проекта – исследование настольной физической модели индукционно-динамического двигателя. Сразу хочу сказать о первых месяцах работы с двумя учеными – Ивашиным и Милорадовым. Ивашин – человек, обладающий феноменальной научной энергией, способствующей генерировать непрерывно оригинальные научные, инженерные идеи и «поджигать» единомышленников. А на следующий день Виктор Васильевич уже «горел» следующим решением задачи лучше предыдущего.

Милорадов И. А.

Понятно, в условиях инженерной практики такому руководителю необходим коллега, который обладает высоким инженерным интеллектом и способен тщательно, длительно на протяжении выполнения всего инженерного проекта выполнять эту работу – расширять области представлений, искать заказчиков, разрабатывать техническое задание, создавать проектную документацию для промышленности, повседневно руководить коллективом. Таким человеком в нашем коллективе тогда, от 1970 до 1980 года, за 10 лет, когда я работал с ними, был Игорь Александрович.

Эти два человека дополняли друг друга, поэтому эффективность работы коллектива была очень высокая.

Хочу вам рассказать об одном интересном эпизоде. Я находился, как и другие, в лаборатории, где располагалось экспериментальное оборудование. Вбегают Игорь Александрович и Виктор Васильевич и спрашивают, есть ли у нас такая катушка и труба, которую можно вставить внутрь катушки? Мы, ничего не понимая, зачем, моментально это все находим. А есть ли у нас медная болванка, которую можно вставить в трубу? Мы находим и медную болванку. Потом они просят эту болванку бросить в эту трубу, не включая обмотку. Болванка разгоняется и ударяется о пол. Дальше они просят включить обмотку и бросить болванку. Болванка, разгоняясь по трубе (мы слышим, как она разгоняется), не ударяет о пол. Виктор Васильевич говорит: «Этго я и ожидал!» – поворачивается и уходит с Игорем Александровичем. Этот эксперимент «на коленях» подтвердил их идею о возможности создания эффективного линейного тормоза на тех же принципах индукционно-динамической компрессии магнитного поля. Впоследствии с 1971 по 1973 год под руководством непосредственно Игоря Александровича мы выполняли уникальную хоздоговорную работу с одним из предприятий Томска и создали установку по испытанию радиоэлектронной аппаратуры на ударное воздействие. Результаты работы по этой тематике стали одной из глав моей диссертационной работы. Этот пример показывает, насколько эффективно они работали в паре.

Установка для испытания аппаратуры на ударное воздействие

Эта установка, которую мы впоследствии создавали с Игорем Александровичем, которую курировал научный руководитель Виктор Васильевич, содержала более 700 элементов. На всю установку была составлена документация и передана заказчику. Параллельно велись работы и по исследованию самого индукционно-динамического двигателя. В большей степени этим занимались в этот период все остальные сотрудники лаборатории под руководством Виктора Васильевича Ивашина.

Не смотря на то, что в любых ситуациях Игорь Александрович был предельно интеллигентен, в нем жил мальчишка, позволяющий себе немного «пошкодить». Помню, мы создали мощный индукционно-динамический пресс размером с двухсотлитровую бочку, который при работе создавал удар, от которого стулья и столы подпрыгивали, а тут какая-то комиссия в институт пожаловала, ну и конечно директор института обещал привести ее в нашу лабораторию, как разрабатывающую уникальную технику. Игорь Александрович попросил меня заменить резиновый демпфер, уменьшающий грохот от удара на лист железа, что и было немедленно выполнено. Не забуду, как от грохота проверяющее лицо в испуге рефлекторно ухватился за руку директора, и хитренькую улыбку довольного Игоря Александровича. Вообще, мне тогда казалось, что он недолюбливает «начальников».

В 1973 году Виктору Васильевичу Ивашину было предложено стать заведующим кафедрой в Тольяттинском политехническом институте, и он согласился на это.

Он предложила нескольким своим сотрудникам, Ивану Михайловичу Чуркину, Николаю Александровичу Иванникову, мне, Игорю Александровичу Милорадову переехать в Тольятти, чтобы одновременно работать на кафедре, вести преподавательскую деятельность и продолжать заниматься научно-исследовательской работой. Мы согласились, и определяющим в моем решении был разговор с Игорем Александровичем. Когда он мне обрисовал целесообразность такого решения, я почувствовал, что этот человек, который на 10 лет меня старше, готов патронировать меня, поддерживать в жизни, помогать человеку, который никогда не жил один, всегда жил с родителями. Для меня это было очень важно. Не могу сказать, что мы сдружились, но мы были близки по мироощущению с Игорем Александровичем в тот период времени.

Ударный стенд: слева направо Перцев В., Плотников С., Милорадов И., Кольцов П.

От института ядерной физики, где мы работали, до моего дома был приблизительно километр, а дальше километр по тому же пути до квартиры, где жил Игорь Александрович. Поэтому часто мы шли вместе, разговаривали. Я понял, что этот человек чрезвычайно надежный: его отношение к человеку не зависит от каких-то сиюминутных желаний, от ветра, который дует. Мне хотелось считать себя другом этого человека.

Нужно сказать два слова о семье Игоря Александровича Милорадова. Они жили в здании физического факультета Томского политехнического института. Занимали трехкомнатную квартиру, которая раньше предназначалось, как и многие другие жилые квартиры в этом подъезде, для преподавателей факультета. Архитектура этого здания была такова, что из квартиры по коридору можно было пройти в лекционную аудиторию, не выходя наружу. Вот такое было отношение к преподавателям в царской России, потому, что это здание было построено до революции. Квартира принадлежала маме супруги Игоря Александровича, Галины Владимировны Милорадовой, которая до замужества носила фамилию Страмковская. Ксения Кузьминична, мама Галины Владимировны – энергичный, умный человек, который с первых моментов, как я туда приходил, как-то расположилась ко мне. Мне было это очень приятно. Летом 1973 года мы стали собираться к переезду, и по предложению Игоря Александровича и Галины Владимировны (теперь я уже знал и Галину Владимировну и был вхож в их семью) предложили мне свои вещи принести в их квартиру для того, чтобы перевезти вместе с их вещами в контейнере. Я принес туда чемодан с книгами и две гантели – это все вещи, которые для меня были наиболее близки.

Перелет в Тольятти происходил из аэропорта Толмачево, и там, дожидаясь самолета, Мы с Игорем Александровичем сидели в сквере. В какой-то момент недалеко от нас затеяли потасовку несколько подвыпивших молодых людей. Я, не раздумывая, ринулся поучаствовать, разнять их, а Игорь Александрович задержал меня за руку и сказал: «Они тебе дадут кулаком по голове, а голова – это твой рабочий орган. Береги свою голову». Я согласился с его мнением, хотя немного недоумевал, и впоследствии почти 50 лет вспоминаю, сколь разумен он был в критических ситуациях, насколько серьезна была уже тогда у него, еще молодого человека, «выстроена» шкала ценностей.

1973 год, мы приехали в Тольятти. Нас иногда называют «Томский десант». Я не возражаю против такого названия, потому что, действительно, приехали хорошие специалисты. Я имею в виду прежде всего Игоря Александровича и Виктора Васильевича. Приехали люди с высокой культурой. По крайней мере те, которые приехали из Томска, а потом еще подъехал доцент Цирулик А. Я., его супруга, которая тоже работала в институте. Они, как мне кажется, я тогда не был лишен доли снобизма, отличались от тех преподавателей, которые были до нашего приезда. Во всяком случае, во время дождя наши преподаватели, имею в виду томичи, не ходили в костюмах и резиновых сапогах в институт, а предпочитали вести занятия в промокшей обуви. Мне казалось, что мы были более доброжелательны, более открыты, более эффективны в науке и неконфликтны.

Мы привезли с собой тематику, которая бурно развивалась в связи с тем, что поступали новые аспиранты на обучение Милорадову и Ивашину. Когда мы приехали, то Игорю Александровичу и Галине Владимировне Милорадовым дали временную квартиру, а меня поселили в аспирантской комнате. Это был по тем временам предел мечтаний. Каждый из наших преподавателей стал вести учебную нагрузку и заниматься наукой, а аспиранты Иван Михайлович Чуркин, Николай Александрович Иванников и я стали заниматься наукой, совмещая ее с педагогической нагрузкой в меру своей возможности, потому что надо было проверить, кто из нас склонен к педагогической работе, а кто нет. Это было чрезвычайно правильно со стороны нашего руководства.

Тематика, как я сказал, уже развивалась, уже появилась работа, связанная с созданием на базе индукционно-динамических машин сейсмических генераторов, темы, связанные с созданием коммутационных аппаратов для Ленинграда, которую вел я.

Мои отношения с Милорадовыми, и в частности с Игорем Александровичем, были стабильны хорошие. Я частенько заходил к ним в гости, разговаривал с Игорем Александровичем и чувствовал его поддержку. Это для меня было очень важно, потому что первые год-два для меня были самые тяжелые. Я жил в общежитии чаще всего один в аспирантской комнате, я сам себя во всем обеспечивал, и это были, наверное, самые трудные годы в моей жизни. В этом смысле человечность Игоря Александровича меня чрезвычайно поддерживала. Я думаю, что даже если бы не было его участия в моей жизни в тот период времени – наверное, я бы вернулся в Томск, потому что все было непросто: большая научная нагрузка, учебная нагрузка, бытовые проблемы и так далее.

9 июля 1975 года

В 1975 году я познакомился со своей будущей супругой Наташей, познакомил ее с Милорадовыми, а в 1976 году родился сын Сергей, в 1978 – дочка Мария. Надо сказать, что у нас не было с Наташей сомнения, кто должен быть свидетелем на нашей свадьбе. Хотя у меня в Тольятти было много друзей моего возраста, а у Наташи были родственники, мы совместно решили, что свидетелем будет Игорь Александрович, а свидетельницей будет Галина Владимировна. У нас сохранились фотографии, когда мы все находимся в Тольятти в ЗАГСе, и фотографируемся после этого на улице: четыре человека – брачующиеся и свидетели, Милорадов и Милорадова. Их согласие на этот акт был для нас чрезвычайно важен.

Хочу рассказать об одном событии. Днем приходилось работать по науке, а учебная нагрузка чаще всего была у вечерников, поэтому приходилось задерживаться и возвращаться домой часов эдак в 21.00—22.00, потому что вечерние занятия начинались приблизительно около 18.00 часов. Была еще одна «добрая традиция», которая сопровождает мою преподавательскую карьеру 50 лет: обязательно учебная нагрузка была 11 февраля, в мой день рождения. В 1975 году тоже 11 февраля вечером были лабораторные работы, которые я вел вместе с Николаем Александровичем Иванниковым. В разгар этих занятий открывается дверь, заглядывает Игорь Александрович Милорадов и зовет меня выйти. Я выхожу, он ведет меня в соседнюю комнату, а соседняя комната, тоже лабораторная, была оформлена так, как и та, в которой мы вели занятия – то есть по стенам стояли лабораторные стенды, в центре комнаты стоял длинный-предлинный пустой стол длиной метров 4—5, за которым студенты могли сдавать лабораторные работы. Я зашел в эту комнату, и увидел Галину Владимировну, мою супругу Наташу, а на этом длинном столе с большими промежутками были поставлены чашки с фруктами и три или четыре бутылки сухого вина. Для меня это было совершенно неожиданно, я был несказанно счастлив тем, что мне устроили такой параллельный праздник. Мы, конечно, сели, стали пить сухое вино. Через какое-то время заглянул Николай Александрович Иванников, на что Игорь Александрович сказал:

– Ты что заглядываешь? А кто лабораторные работы будет вести? – и Коля пошел снова вести работы без всякой обиды. Конечно, после окончания занятий он тоже пришел сюда, и мы продолжили праздновать мой день рождения. Такие моменты – они характеризуют человечного человека.

Мы с Наташей прожили в Тольятти до 1979 года, и зимой 1979 года родители Наташи, которые жили в Москве, стали категорически настаивает на том, чтобы мы переехали в Москву, потому что состояние здоровья у них было неважное, они были в серьезном возрасте, и я сказал об этом Виктору Васильевичу и Игорю Александровичу. Реакция была совершенно разная. Виктор Васильевич ко мне охладел, и я почувствовал это сразу. А Игорь Александрович по-человечески сказал: «Да, вам надо ехать. Это правильный поступок». В октябре 1979 года мы с Наташей уехали. И вот с этого времени мы с ней живем в Москве, поддерживаем постоянный контакт с семьей Милорадовых, созваниваясь с ними. А теперь, после потери Игоря Александровича, созваниваемся, поддерживаем контакт с Галиной Владимировной.

Наша дружба, которая идет с 1970 года, не характеризуется какими-то яркими событиями, какими-то катаклизмами, но она содержит много событий, которые подчеркивают человечность, доброту и порядочность человека, о котором мы сегодня говорим.

Плотников Сергей Борисович, кандидат технических наук, доцент кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Российского технологического университета МИРЭА