Читать книгу Misogynie - Jack Holland - Страница 5

Einleitung

ОглавлениеIhr rasierter Schädel –

Ein schwarzes Stoppelfeld,

die Augenbinde ein Dreckverband,

die Schlinge ein Ring.

SEAMUS HEANEY,

»Bestrafung« aus Norden (1975)

Am 22. Juni 2002 wurde in einer entlegenen Gegend der pakistanischen Provinz Punjab eine Frau namens Mukhtaran Mai vom Dorfältestenrat verurteilt, von mehreren Männern vergewaltigt zu werden, weil ihr Bruder angeblich strafbaren Umgang mit einer Frau gepflegt hatte, die einer höheren Kaste angehörte als er. Vier Männer zerrten sie in eine Hütte, ohne sich um ihre Bitten um Gnade zu scheren.

»Sie haben mich eine Stunde lang vergewaltigt, bis ich mich kaum noch bewegen konnte«, berichtete sie Journalisten. Für die Verurteilung gab es Hunderte von Zeugen, aber niemand kam der Frau zu Hilfe.

Am 2. Mai 2002 machte Lee Soon-ok aus Nordkorea vor dem Committee of International Relations des Repräsentantenhauses in Washington ihre Aussage über die Zustände im Frauengefängnis im nordkoreanischen Kaechon, dessen Insassen zu 80 Prozent Hausfrauen sind. Sie war zugegen gewesen, als drei Frauen ihre Kinder auf dem nackten Betonfußboden geboren hatten. »Es war schrecklich mit anzusehen, wie der Gefängnisarzt die schwangeren Frauen mit seinen Stiefeln in den Bauch trat. Sobald ein Baby geboren war, rief der Arzt: »Tötet das Kind auf der Stelle. Wie kommt eine inhaftierte Kriminelle dazu zu glauben, dass sie ein Kind haben kann?«

Nigeria, 2002. Amina Lawal wurde zum Tod durch Steinigung verurteilt, weil sie nach ihrer Scheidung ein uneheliches Kind erwartete. Sie sollte bis zum Hals eingegraben werden, und die Leute sollten so lange mit Steinen nach ihr werfen, bis ihr Schädel zertrümmert war.

Fayetteville, North Carolina. Im Sommer 2003 wurden am Militärstandort Fort Bragg innerhalb von nur sechs Wochen vier Frauen von ihren Ehemännern ermordet. Einer der Männer hatte 50-mal auf die Frau eingestochen, die er einmal zu lieben behauptet hatte.

Ostafrika. In einem Gebiet, das sich von Ägypten bis nach Somalia erstreckt, sind Schätzungen zufolge zwischen 80 und 100 Prozent der Frauen und Mädchen durch Klitorisbeschneidung verstümmelt. Einige dieser Frauen haben in den USA Asyl beantragt. Sie fordern für sich den gleichen Schutz wie Menschen, die in ihrer Heimat politischer Verfolgung ausgesetzt sind. Aber der Kampf, den diese Frauen austragen, ist viel älter als alle Schlachten, die je für Freiheits- oder Bürgerrechte geschlagen wurden.

* * *

Ich bin in Nordirland groß geworden, weitab vom Punjab, von Nordkorea und Ostafrika. Aber in einer Welt, in der das Wort »Fotze« die größte Verachtung ausdrückte, die ein Mensch einem anderen entgegenbringen kann. Wenn man jemanden wirklich widerlich fand, sagte »Fotze« alles.

Das Wort war auf die Mauern von müllübersäten Gassen geschrieben und an die Wände öffentlicher Toiletten gekritzelt, die nach Urin und Kot stanken. Nichts war schlimmer, als wie eine »Fotze« behandelt zu werden, und nichts so dumm wie eine »dumme Fotze«.

Die Stadt Belfast, in der ich aufgewachsen bin, hatte ihre eigenen spezifischen Animositäten. Der sektiererische Hass, von dem sie erfüllt war, machte sie zu einem Synonym für Gewalt und Blutvergießen. Aber einen Punkt gab es, in dem sich die verfeindeten Gruppen der Katholiken und Protestanten einig waren: der verachtenswerte gesellschaftliche Status der Fotze.

In dieser Hinsicht unterschied sich Belfast nicht sonderlich von anderen verarmten Industrieregionen Großbritanniens, in denen eine alltägliche Form der Frauenmissachtung, nämlich Gewalt in der Ehe, ziemlich weit verbreitet war. Männer mischten sich ein, wenn ein anderer Mann seinen Hund mit Fußtritten traktierte, fühlten sich aber nicht berufen einzugreifen, wenn eine Frau von ihrem Ehemann misshandelt wurde. Absurderweise war der Grund für diese Zurückhaltung die »Heiligkeit« der Ehe.

Als gegen Ende der sechziger Jahre die politischen Unruhen eskalierten, fanden frauenfeindliche Tendenzen auch im öffentlichen Raum sichtbaren Ausdruck. Katholische Frauen, die sich mit britischen Soldaten trafen, wurden auf die Straße gezerrt, gefesselt und (oft von anderen Frauen) festgehalten, während die Männer ihnen die Haare abschnitten, den Kopf kahl rasierten und sie dann teerten und federten. Anschließend band man sie an einen Laternenpfahl, wo sie von den Passanten begafft werden konnten, und hängte ihnen ein Schild um den Hals, auf dem – wieder eine sexuelle Verunglimpfung – das Wort »Hure« stand.

Vielleicht taten sie es den Franzosen nach, die sich die englisch sprechenden Nationen in sexuellen Dingen gewöhnlich zum Vorbild nehmen. Die Bilder, die sie nach der Befreiung Frankreichs von dort gesehen hatten, zeigten ja deutlich genug, was mit Frauen geschah, die sich mit deutschen Soldaten eingelassen hatten. Aber sie folgten auch der inneren Logik ihrer eigenen übermächtigen Gefühle, der gleichen Wut, die sich kurz und prägnant in dem Wort »Fotze« Bahn bricht.

Diese Logik hatte Tertullian (ca. 160–230 n. Chr.), einer der Gründerväter der römisch-katholischen Kirche, schon 1800 Jahre früher artikuliert, als er schrieb:

Du bist es, die dem Teufel Eingang verschafft hat, du hast das Siegel jenes Baumes gebrochen, du hast zuerst das göttliche Gesetz im Stich gelassen, du bist es auch, die denjenigen betört hat, dem der Teufel nicht zu nahen vermochte. So leicht hast du den Mann, das Ebenbild Gottes, zu Boden geworfen.1

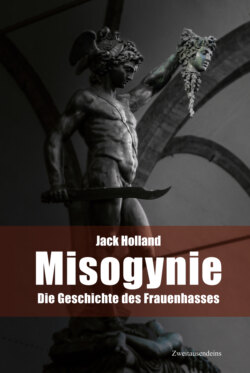

Der Weg der Misogynie, des krankhaften Hasses auf Frauen, reicht weit, von den luftigen Höhen des Denkens griechischer Philosophen, die die Weltsicht der westlichen Gesellschaft mit geprägt haben, bis in die dunklen Gassen Londons im 19. Jahrhundert und auf die Autobahnen um Los Angeles, wo Serienmörder eine blutige Spur verstümmelter Frauenleichen hinterlassen haben. Ob in der christlichen Ästhetik des 3. Jahrhunderts oder unter dem Regime der Taliban in Afghanistan, stets hat sich dieser Hass in der Unterdrückung der weiblichen Sexualität niedergeschlagen. Mindestens einmal in der Geschichte, während der Hexenjagden im ausgehenden Mittelalter, gipfelte der Hass in einem Pogrom, in dessen Verlauf hunderttausende – einige Historiker sprechen von mehreren Millionen – Frauen auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden. Er findet sich in den Werken der größten und berühmtesten Künstler, die die Zivilisation hervorgebracht hat, ebenso wie in den vulgären Produkten der modernen Pornografie. Die Geschichte der Frauenfeindlichkeit ist wahrhaftig die Geschichte eines einmaligen, weil Jahrtausende alten Hasses, der Aristoteles mit Jack the Ripper, König Lear mit James Bond verbindet.

Auf der allerprivatesten Ebene wurde der Geschlechtsakt selbst zu einer Form der Erniedrigung und der Schande – der Erniedrigung für die Frau, die ihn erlebte, und der Schande für den Mann, der ihn vollzog. Im Belfaster Jargon hat das Verb »to stiff«, steif machen, zwei Bedeutungen: »mit einer Frau schlafen« oder »töten«. Aber Tod ist hier nicht im Sinne des französischen »petit mort«, des kleinen Todes, gemeint, mit dem das Sichfallenlassen in der ekstatischen Ohnmacht des Orgasmus umschrieben wird. Vielmehr ist das Opfer in diesem Fall, ganz gleich, in welchem Sinne das Wort verwendet wird, wertlos geworden, seiner Menschlichkeit vollkommen beraubt.

Es ist immer eine komplexe Angelegenheit, die Geschichte eines Hasses zu erforschen. An der Wurzel einer bestimmten Form von Hass, sei er rassistischer, religiöser oder politischer Natur, findet man fast immer einen Konflikt. Aber von allen Formen des Hasses, den Menschen füreinander empfinden können, geht es nur bei der Misogynie auch um dieses elementare Bedürfnis, das Verlangen des Mannes nach der Frau und der Frau nach dem Mann. Hier gehen Hass und Begehren auf merkwürdige Weise miteinander einher. Aus diesem Grund ist die Frauenfeindlichkeit ein so komplexes Thema: Sie basiert auf einem inneren Konflikt des Mannes. Und dieser Konflikt wird in den meisten Fällen nicht erkannt. In der katholischen Welt drückt sich dies in einem Phänomen aus, das auf den ersten Blick wie ein Widerspruch in sich wirkt. Da werden Frauen auf der Straße vielleicht geringschätzig behandelt, aber man braucht nur in eine x-beliebige Kirche zu gehen, schon sieht man sich mit dem Bild einer Frau konfrontiert, die zutiefst verehrt, ja angebetet wird.

* * *

Unsere Gemeindekirche in Belfast war ein unscheinbares Gebäude, wie viele der Kirchen in Irland, die um 1900 entstanden sind – also lange nach dem Niedergang der großen katholischen Sakralarchitektur, auf die eine von sentimentaler Frömmelei geprägte Zeit gefolgt war. Sie war aus rotem Backstein gebaut wie die kleinen Reihenhäuser, zwischen denen sie stand. Ein pseudogotisches Portal und ein Weihwasserbecken aus Porphyr waren die einzigen schmückenden Elemente an dem Gebäude. Auf dem Boden des Weihwasserbeckens bildeten sich allsonntäglich bis zum Ende der letzten Messe kleine, mit Fusseln vermischte Schmutzklümpchen.

Wenn man den düsteren Kirchenraum betrat, fiel der Blick auf die Statue einer jungen Frau in blauem Mantel, deren Haupt von einem Heiligenschein aus Sternen umschwebt war und die mit ihren hellen, zarten Füßen den Kopf einer sich windenden Schlange zertrat. Die Schlange streckte ihre gespaltene Zunge aus einem grellroten, aufgerissenen Maul. Aber ihr giftiger Biss konnte der Frau nichts anhaben: »Und es wurde hinausgeworfen der große Drache, die alte Schlange, die da heißt: Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen.« (Offenbarung des Johannes 12,9)

Eine Jungfrau hatte den Teufel kraft ihrer vollkommenen, unangreifbaren Reinheit besiegt. Uns Kindern wurde das Böse, über das sie einen so triumphalen Sieg errungen hatte, als die Sünde des Fleisches, der Lust, des Verlangens nach Unaussprechlichem verkauft. Aber die Tatsache, dass die Schlange ein selbst für uns offensichtliches Sexualsymbol war, untergrub den pädagogischen Gedanken. Anstatt den Sieg der Reinheit über das körperliche Verlangen zu personifizieren, strahlte die Statue eine latente Sinnlichkeit aus – so, wie ihr Rocksaum ein klein wenig gelupft war und den zartgliedrigen Frauenfuß in intimster Berührung mit der sich windenden Schlange zeigte. Eines Tages würden wir begreifen, dass die Unterdrückung des Sexuellen ebenso wie die Pornografie eine Form der sexuellen Neurose ist.

Spätestens mit 15 hatten meine Freunde und ich kapiert, was die Jungfrau da im Staub zertrat. Das war die Rolle, die den Frauen von der Gesellschaft zugeschrieben wurde: anderen ihre Lustgefühle zu verwehren und sie in sich selbst zu unterdrücken.

Man muss nicht Philosophie studiert haben, um die Frauenfeindlichkeit in der Verwendung des Wortes »Fotze« zu erkennen. Aber im Marienkult zeigt sich, dass Misogynie ebenso in der Verklärung wie in der Erniedrigung von Frauen zu finden ist. Gleichgültig, welche Richtung sie nimmt, das Ergebnis ist das gleiche: die ihres Menschseins beraubte Frau.

Die Misogynie reicht weit zurück in der Geschichte, aber sie hat sich im Lauf der Jahrhunderte verändert und entwickelt, sie hat sich unter dem Einfluss gesellschaftlicher, politischer und vor allem religiöser Strömungen mal abgemildert, mal verschärft. Eine dramatische Wandlung erfuhr der institutionalisierte Frauenhass mit der Verbreitung des Christentums und der Lehre von der Erbsünde.

Wie an späterer Stelle in diesem Buch ausgeführt wird, ergab sich die Lehre von der Erbsünde daraus, dass in der christlichen Theologie drei mächtige Denkströme der Alten Welt zusammenflossen: der griechische Platonismus, der patriarchale Monotheismus der Juden und der Offenbarungsgedanke, wie er sich im Glauben an Jesus Christus ausdrückt, in dessen Person Gott selbst Mensch wurde, um sich direkt in die Angelegenheiten der Menschen einmischen zu können. Diese beispiellose Vermischung philosophischer, mystischer und historischer Sichtweisen schuf eine tragfähige ideologische Grundlage für die älteste Diskriminierung der Welt, indem die Empfängnis selbst zur Sünde erklärt wurde – der Erbsünde. Die Frau wurde in der Gestalt der Jungfrau Maria auf den Sockel gehoben, aber gleichzeitig wurde ihr die Verantwortung für die Erbsünde zugeschoben, dafür, dass der Mensch aus dem paradiesischen Zustand der Gnade Gottes vertrieben und den Schrecken des irdischen Lebens anheimgegeben wurde.

Die Frage, wie es zu diesem zweifachen Prozess der Entmenschlichung – einmal nach oben und einmal nach unten – kommen konnte, führt weit hinter den Marienkult zurück. Sie bringt uns zur Geschichte des ältesten Vorurteils, das in der einen oder anderen Form alle Umwälzungen überlebt hat, in denen Reiche und Kulturen und deren Lebens- und Denkweisen sang- und klanglos untergingen. Das misogyne Vorurteil hat auch die philosophischen und wissenschaftlichen Revolutionen überstanden, die unseren Blick auf die Welt auf Dauer verändert haben. Soziale und politische Unruhen haben dazu geführt, dass sich das Verhältnis zwischen dem Staat und seinen Bürgern gewandelt hat, Demokratien haben Oligarchien und Alleinherrscher verdrängt, doch wie ein böser Geist, den man nicht austreiben kann, meldet sich die Misogynie zur Stelle, um unserem Ideal von der Gleichheit aller Menschen Hohn zu sprechen. Sie ist so aktuell wie die neueste Pornoseite im Internet und so alt wie die Zivilisation selbst.

Denn wir sind die Erben einer uralten Tradition, wurzelnd in den Ursprüngen der großen Kulturen der Vergangenheit, die unser Bewusstsein so nachhaltig geprägt und den Dualismus geschaffen haben, der hinter unserer Tendenz steht, der Hälfte unserer eigenen Spezies das Menschsein abzusprechen. »Der Dualismus in der Welt ist das Unbegreifliche«, schrieb Otto Weininger, der österreichische Denker und vielleicht letzte westliche Philosoph, der die Frauenfeindlichkeit philosophisch zu begründen suchte, »das Motiv des Sündenfalles, das Ur-Rätsel: der Grund und Sinn und Zweck des Absturzes vom ewigen Leben in ein vergängliches Dasein, des Zeitlosen in die irdische Zeitlichkeit, das nie enden wollende Geraten des gänzlich Schuldfreien in die Schuld.«2

Vielleicht hilft es uns, das »Rätsel« zu lösen, wenn wir seine Geschichte begreifen. Aber um seine Wurzeln erforschen zu können, müssen wir uns ansehen, was vorher gewesen sein könnte. Wenn Frauen über Jahrhunderte systematisch diskriminiert wurden, gibt es dann auch eine Geschichte der Frauen vor der Frauenfeindlichkeit?

Diese Frage bewegt die Gemüter vieler, meist feministischer Historikerinnen, wenn sie die Geschichte der Frauen jenseits der ausgetretenen Pfade der Wissenschaft, auf denen Frauen bis vor kurzem nur in ihrer Beziehung zu den Männern und ansonsten eher gar nicht in Erscheinung getreten sind, zu erforschen suchen.

Geschichte war – und ist – weitgehend die Geschichte von Männern und ihrer Einflussnahme auf die Welt in allen ihren komplexen Bereichen: Religion, Politik, Militär, Gesellschaft, Philosophie, Wirtschaft, Kunst und Wissenschaft. Nicht nur Feministinnen haben Geschichte in ihrem Wesen als Produkt einer patriarchalen Gesellschaft beschrieben, in der die Rolle und die Leistungen der Frauen heruntergespielt oder schlichtweg ignoriert werden. Innerhalb dieser Geschichte hat sich der Frauenhass zu verschiedenen Zeiten in verschiedenem Gewand offenbart. In den Augen mancher ist Geschichte nichts anderes als die Legende, die eine patriarchale Gesellschaft verbreiten will, und Misogynie ist die ihr zugrunde liegende Ideologie, ein Ideengebäude, mit dessen Hilfe die Überlegenheit des Mannes gegenüber der Frau erklärt werden soll.

Frustriert über diese historische Form des Tunnelblicks haben viele Feministinnen ihr Heil in der Vorgeschichte gesucht und eine ferne Vergangenheit mit matriarchalischer Gesellschaftsform konstruiert, in der Frauen durch ihre höhere soziale Stellung vor der Diskriminierung geschützt waren, die in späterer Zeit ihr Leben vergiften und das Frauenbild insgesamt aufs Negativste beeinflussen sollte.

Vom beginnenden 19. Jahrhundert an hat das matriarchalische Modell in dieser oder jener Form eine ungeheure Faszination auf Menschen unterschiedlichster Provenienz – von Friedrich Engels und Sigmund Freud bis zu den feministischen Vertreterinnen der New-Age-Bewegung Ende des 20. Jahrhunderts – ausgeübt. Es wurde von renommierten Wissenschaftlerinnen wie Marija Gimbutas propagiert und in Bestsellern wie Rosalind Miles’ Weltgeschichte der Frau einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Miles schreibt:

Denn am Anfang, als die Menschheit aus der Dunkelheit der Vorgeschichte aufbrach, war Gott eine Frau. Und was für eine! … Macht und Bedeutung der ersten weiblichen Gottheit sind eins der bestgehüteten Geheimnisse der Menschheitsgeschichte.3

Die Autorin entwirft eine Chronologie des Göttinnenkults, den sie in unmittelbarem Zusammenhang mit den matriarchalen Gesellschaften ansiedelt:

Wir sehen, dass der heilige Status der Weiblichkeit mindestens 25.000 Jahre lang währte. Einige Experten halten sogar einen Zeitraum von 40.000 oder 50.000 Jahren für möglich. Letztendlich gab es in diesem Abschnitt der Menschheitsgeschichte keine Phase, da die Frau nicht etwas Besonderes und Magisches darstellte.4

Schwierig wird es allerdings, wenn es darum geht, Beweise für die Existenz matriarchaler Gesellschaften zu finden. Und selbst wenn es solche Beweise gäbe, würde das an sich noch nichts an der Tatsache ändern, dass die Rolle der Frau in der Geschichte durch ihre Beziehung zum Mann definiert wird: Eine matriarchale Geschichtsdeutung setzt lediglich an die Stelle der untergeordneten eine dominante Stellung in der Gesellschaft. Aus der Zeit, in der das Matriarchat existiert haben soll, gibt es keine schriftlichen Überlieferungen. Immer wieder werden steinzeitliche Fundstücke wie die so genannten Venusstatuen, die in so weit auseinanderliegenden Gebieten wie Südfrankreich und Sibirien entdeckt wurden, als Beweis für die Verbreitung des Göttinnenkults im gesamten alteuropäischen Raum angeführt. Doch ganz so einfach ist die Deutung solcher Kunstwerke nicht. Für Vertreterinnen der Matriarchatstheorie belegen sie die Bewunderung und Verehrung, die Frauen in dieser Epoche entgegengebracht wurde. Andere interpretieren das Gegenteil in die Figuren hinein; ihre übertriebenen Proportionen, so argumentieren sie, legen nicht Verehrung und Bewunderung nahe, sondern wirken eher furchterregend. Aber selbst wenn bewiesen werden könnte, dass die Venusfiguren Ausdruck eines Göttinnenkults sind, hat die Geschichte doch gezeigt, dass Göttinnenverehrung nicht gleichbedeutend ist mit einer hohen gesellschaftlichen Stellung der Frau – gerade in der Zeit der mittelalterlichen Hexenverbrennungen erlebte die Marienanbetung eine ungeahnte Blüte.

Erst lange nach dem Ende der Altsteinzeit tauchte mit den Kelten eine vorklassische Kultur in Europa auf, die schriftliche Hinweise dafür lieferte, dass es eine matriarchalisch organisierte Gesellschaft gegeben haben könnte, bevor die Griechen und Römer der Geschichte ihren hegemonialen Stempel aufdrückten. Anhaltspunkte hierfür finden sich nicht nur in keltischen Mythen und Legenden, sondern auch in griechischen und römischen Schriften, in denen die empörenden Freiheiten kommentiert wurden, die Frauen in keltischen Kulturen genossen.

Sicher wäre es reizvoll, an die Existenz eines vergangenen Arkadien zu glauben, eines goldenen, aber verlorenen Zeitalters, in dem die Beziehung zwischen Frauen und Männern vollkommen harmonisch war; aber das ist illusionär. Bestenfalls könnte man – in Bezug auf die keltische Kultur zumindest – spekulieren, dass es einmal eine ausgewogenere Beziehung zwischen den Geschlechtern gegeben hat. In den folgenden Kapiteln wird gezeigt werden, dass diese Beziehung mit dem Aufstieg des griechischen und des römischen Reichs aus dem Gleichgewicht geriet, und wir werden den von Weininger benannten Dualismus unter die Lupe nehmen, den diese beiden Kulturen etablierten. In diesem Dualismus ist der Mann die These und die Frau die Antithese.

Im dualistischen Denken gibt es, anders als in der Dialektik, keine Synthese – der Konflikt zwischen den Geschlechtern ist auf ewig festgeschrieben. Frauen sahen sich mit einer Fülle philosophischer, wissenschaftlicher und juristischer Argumente konfrontiert, die dem Zweck dienten, ihre »naturgegebene Minderwertigkeit« gegenüber den Männern zu belegen und zu zementieren. Das Christentum fügte dem später noch sein theologisches Argument mit solchem Nachdruck hinzu, dass wir die Auswirkungen noch heute spüren.

Mit der Verbreitung der freiheitlichen Demokratie im Gefolge der Aufklärung nahm der lange Kampf um die politische und rechtliche Gleichstellung der Frauen seinen Anfang. Doch der institutionalisierte Frauenhass hat sich noch nie durch den Fortschritt aufhalten lassen. Als auf die politische und rechtliche Gleichstellung der Frauen in der westlichen Welt die sexuelle Revolution folgte, löste dies eine heftige Gegenreaktion fundamentalistischer Protestanten und konservativer Katholiken aus. In vielen Ländern der Dritten Welt bedrohte das Bestreben um die Durchsetzung von Frauenrechten tiefsitzende religiöse Überzeugungen und gesellschaftliche Konventionen. Die Entwicklung kulminierte im talibanregierten Afghanistan – einem Staat, der sich die Unterdrückung der Frau zum obersten Ziel gemacht hatte. Hier wurden Frauen per Gesetz aus dem öffentlichen Leben verbannt und ihrer Grundrechte beraubt – ähnlich den deutschen Juden im Nationalsozialismus, die durch die Nürnberger Gesetze zu Menschen zweiter Klasse erklärt wurden. Selten – wenn überhaupt je zuvor – hat sich das Wesen der Misogynie – die Entmenschlichung der Hälfte der Menschheit – so unverhüllt offenbart.

Frauenhass trifft uns wie kein anderer Hass, weil er auf unser tiefstes Inneres zielt. Er ist da angesiedelt, wo sich innere und äußere Welt überschneiden. Die Geschichte der Misogynie mag sich mit deren äußeren Folgen befassen, aber gleichzeitig zwingt sie uns, darüber nachzudenken, warum sich in der komplexen Beziehung des Mannes zur Frau ein solcher Hass breitmachen konnte. Am Ende sollte dieses Nachdenken die Menschen zu der Erkenntnis führen, dass die Gleichheit der Geschlechter der Boden ist, auf dessen Grundlage der Frauenhass überwunden und der ältesten Diskriminierung der Welt ein Ende gesetzt werden kann.

1 Tertullian, »De cultu feminarum« (»Über den weiblichen Putz«, deutsche Übersetzung von Heinrich Kellner), I.1, in: Private und katechetische Schriften, Reihe 1, Band 7, München, Kösel 1912

2 Otto Weininger, Geschlecht und Charakter. Eine prinzipielle Untersuchung, Wien, Leipzig, Gustav Kiepenheuer Verlag und Wilhelm Braunmüller Verlag 1932, S. 373 f.

3 Rosalind Miles, Weltgeschichte der Frau, München, Piper 1993, S. 38 f.

4 Ebd., S. 40