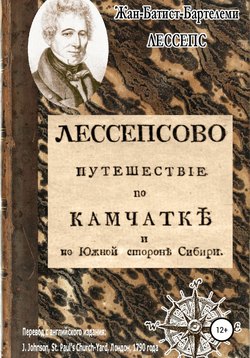

Читать книгу Лессепсово путешествие по Камчатке и южной стороне Сибири - Жан-Батист-Бартелеми Лессепс - Страница 5

Глава IV

ОглавлениеОтъезд из Большерецка – Прибытие в Апачи – Происхождение дурного мнения о французах – Бенёвский – Господин Шмалев покидает нас – Прибытие в Малки – В Ганалах – В Пущино – Избы без дымоходов – Камчадальская лампа – Нечистоплотность жителей – Дороги занесены снегом – Острог Шаромы – Прибытие в Верхнекамчатск – Ивашкин, несчастный ссыльный – Колония крестьян – Острог Кирганик – Описание моей одежды – Визит к барону Штейнгейлю в Машуре – Новые подробности о шаманах – Тревожное сообщение о восстании коряков – Река Николка – Вулканы Толбачика – Ранний брак.

Мы стартовали в семь часов. Светила полная луна, отражаясь в ослепительно белом снегу. Наш отъезд заслуживает отдельного описания. Представьте себе кавалькаду из тридцати пяти саней[75]. В первых сидел сержант Кабешов, назначенный руководить нашей процессией. Он подал сигнал, и тотчас же все сани друг за другом тронулись в путь. Их тянули три сотни собак, одинаково бодрых и быстрых[76]. Вскоре ровный строй упряжек был разобщён, порядок нарушен, и всё смешалось. Каюров оживило энергичное соперничество, и всё превратилось в какую-то гонку колесниц. Это было соревнование в скорости и за первое место в строю; никто не хотел ехать позади, сами собаки не могли вынести такого унижения и тоже сражались друг с другом, чтобы вырваться вперёд, в результате чего сани опрокидывались, часто рискуя вдребезги разбиться. Вопли возмущения тех, кто опрокинулся, визг дерущихся собак, победные крики тех, кто вырывался вперёд, и непрерывная перекличка каюров довершали неразбериху и мешали нам и видеть и слышать друг друга.

Чтобы получше насладиться видом этой суматохи, я пересел из своих больших неповоротливых нарт, где чувствовал себя, как связанный, в небольшие санки, в которых, помимо удовольствия самому управлять упряжкой, я мог видеть всё, что происходило вокруг. К счастью, никаких происшествий не случилось, и у меня не было причин раскаиваться в своем любопытстве. Беспорядок этот был вызван главным образом жителями Большерецка, которые из преданности и уважения пожелали сопровождать господина Козлова до Апачи[77], куда мы прибыли около полуночи. Расстояние от Большерецка до этого острога составляет сорок четыре версты.

Через несколько минут после нашего прибытия поднялся сильный ветер, который очень бы нам помешал, если бы случился ранее. Он продолжался всю ночь и весь следующий день, который мы были вынуждены провести в Апачи.

Здесь мы наконец попрощались с жителями Большерецка. Я был весьма впечатлён их благодарностью и привязанностью к господину Козлову, сожалением, которое они выражали, прощаясь с ним, а также их заботой обо мне и интересом, который они проявляли к успеху моего путешествия. Я был тем более доволен их вниманием, что, как я заметил ещё в Большерецке, французская нация не пользовалась у них большим уважением; они были о нас даже такого дурного мнения, что с трудом верили тому, что им говорили о вежливости и сердечности экипажей французских фрегатов по отношению к жителям Петропавловской гавани. Однако по мере того, как их соплеменники хвалили наше поведение, их предубеждение становилось все слабее. Я, со своей стороны, постарался полностью рассеять его беседами и своим поведением. Не смею льстить себе надеждой на полный успех, но мне показалось, что в их чувствах к нашей нации в конце концов произошла некоторая перемена.

Невыгодное впечатление, которым они прониклись к характеру и склонностям нашего народа, было вызвано вероломством и жестокостью, проявленными в этой части полуострова знаменитым Бенёвским[78]. Этот негодяй называл себя французом, а вёл себя, как настоящий вандал.

Его история хорошо известна. Во время смуты в Польше 1769 года он служил под знамёнами конфедератов. Его бесстрашие побудило их сделать выбор в пользу того, чтобы он командовал разношёрстным отрядом иностранцев или, скорее, разбойников, подобных ему самому, которых они держали на жалованье не по желанию, а скорее по необходимости. С Бенёвским во главе они грабили и убивали всех, кого встречали. Он преследовал русских, для которых был столь же грозен, как и для своих соотечественников. Вскоре он был взят в плен русскими, и можно предположить, что они не были к нему слишком снисходительны. Его сослали в Сибирь, затем на Камчатку, и всюду его сопровождал его пламенный и мстительный гений. Выжив в жестоком климате, который, как полагали русские, должен был его погубить, он вдруг явился в Большерецк с отрядом ссыльных, которых он заразил своей собственной дерзостью. Он застал врасплох гарнизон и завладел его оружием; комендант, господин Нилов, был убит его собственной рукой. Затем он захватил судно, стоящее в порту. Все трепетали от его вида и подчинились его воле. Он заставил бедных камчадалов снабдить его всем необходимым и, не довольствуясь полученными жертвами, отдал их жилища безудержной распущенности своих разбойников, которым сам подавал пример злодейства и жестокости. Наконец, он сел на корабль вместе со своими товарищами и поплыл, как говорили, в Китай, неся с собой проклятия камчатского народа. Этот якобы француз был единственным, кого они видели на полуострове; и такой образец нашего народа они, конечно, не могли полюбить и имели достаточные основания бояться всех нас.

На рассвете господин Шмалев покинул нас и отправился в Тигиль, на западном побережье, чтобы завершить свой визит в той части полуострова[79].

Мы выехали из Апачи почти в то же время. Хотя наша свита была менее многочисленной, впереди нас ждало бо́льшее путешествие. Миновав равнину, на которой расположен этот острог, мы достигли реки Большой, по которой шли несколько часов. Мы следовали по ней по всем её извилинам, иногда в лесу, а иногда у подножия крутых и мрачных гор, которые тут и там возвышаются над её берегами. В пятнадцати верстах от Малки мы оставили реку, потому что из-за течения в разных местах начались подвижки льда; и прежде чем достигли этого острога, пересекли реку Быструю. Примерно в два часа пополудни мы приехали туда. Расстояние от Апачи – шестьдесят четыре версты, и, не имея смены собак, мы вынуждены были остановиться, чтобы дать им отдохнуть.

Тойон острога вышел навстречу господину Козлову и предложил ему свою избу. Он хорошо приготовился к нашему приёму, и мы провели там ночь. Он относился к нам с величайшим почтением и угощал нас, как только мог. К сожалению, его заботы не распространились на наш покой. Мой сон был возмутительно прерван воем наших собак, к которому я ещё не привык. Завывания этих проклятых животных, пронзительные и неумолчные раздавались, казалось, прямо над моими ушами и мешали мне заснуть всю ночь. Надо было слышать этот ночной концерт, самый ужасный из всех, какие я когда-либо слышал, чтобы судить о том, как я страдал, приучая себя к этим звукам, ибо я должен был научиться отдыхать вопреки им. После нескольких таких ночей сон, наконец, одолел меня, и я заснул, не чувствуя никакого шума. Постепенно я настолько привык к вою и лаю этих животных, что мог спокойно отдыхать среди них. Я упомяну также, что собак кормят только один раз в конце дня, их трапеза обычно состоит из вяленого лосося, раздаваемого каждому из них.

Острог Малки похож на те, которые я уже описывал. В нём пять или шесть изб и дюжина балаганов, расположен он на берегу Быстрой и окружен высокими горами. У меня не было времени посетить горячие источники, которые, как говорят, находятся в этом районе, воды которых сильно насыщены сероводородом, а один из них, вытекающий из склона горы, образует внизу водоём с довольно чистой водой.

Из Малков мы отправились в Ганалу, которая находится в сорока пяти верстах, но не смогли двигаться так быстро, как намеревались. Река Быстрая замёрзла не полностью, и нам пришлось петлять по лесу, где снег был глубокий и рыхлый, наши собаки проваливались по брюхо и сильно уставали. Пришлось оставить этот путь и снова направиться к Быстрой. Мы вышли к ней в десяти верстах от Ганал и обнаружили, что лёд на реке в хорошем состоянии. Прочность его обещала быстрое путешествие, и мы с готовностью воспользовались этим преимуществом. Мы поехали по реке, и вскоре достигли острога на берегу. Он состоит из четырёх изб и двенадцати балаганов. Ничего примечательного в нём не было.

Мы только узнали, что здесь прошло несколько сильнейших метелей, и что они ещё не совсем стихли, хотя их сила значительно уменьшилась. Сила этих штормов легко объяснима. Окружающие высокие горы образуют впадины, в которые скапливается холодный воздух. Периодически какая-нибудь впадина переполняется, холодный воздух находит себе путь и стекает вниз, вызывая сильный ветер. Чем меньше препятствий на его пути, тем стремительней он движется, врывается в долину снежными вихрями, засыпает снегом дороги и делает их непроходимыми.

Проведя весьма неважную ночь в доме местного тойона, мы отправились на следующий день в Пущино. Расстояние – девяносто вёрст, которые мы проделали за четырнадцать часов, но вторая половина пути была очень тяжёлой. Дорога была занесена снегом, сани проваливались на три-четыре фута и кренились так сильно, что я был счастлив, что перевернулся только один раз. Судя по снегу на деревьях, он шёл с севера и был очень сильным, что подтверждали и жители. Дорога наша всё время шла через берёзовый лес, и на некоторое время мы потеряли из виду горы, мимо которых шли накануне вечером, но по мере приближения к Пущино они снова стали видны.

Река Камчатка протекает по окраине этого острога, который больше, чем Ганалы. Единственное отличие, которое я заметил в этом месте, было то, что у изб не было дымоходов, а только, как у Балаганов, отверстия в крыше, которые часто закрываются люком, чтобы сохранить тепло. Невозможно находиться в жилищах, обогреваемых таким образом, мы должны были либо оставаться на улице, либо лежать распростёртыми на полу, чтобы не задохнуться или, по крайней мере, не ослепнуть от дыма: он не поднимается прямо к потолку, а наполняет помещение густым чёрным облаком. Изнутри эти избы покрыты сажей, которая придаёт им ужасный вид и самый отвратительный запах.

Но ещё более неприятный запах исходит от убогой лампы, служащей источником света для всего дома. Его форма не из самых изящных: это просто камень с углублением, в которое налит тюлений или другой животный жир и торчит фитиль, скрученный из тряпки. Горящая лампа выделяет густую чёрную копоть, которая в равной степени чернит стены, забивает нос и горло и проникает в самые лёгкие. Это не единственный неприятный запах, который ощущается в этих жилищах; есть и другой, по-моему, гораздо более зловонный, и который я никогда не мог вынести – это тошнотворный дух от вонючей вяленой рыбы когда она готовится, когда её едят и даже после того, как она съедена. Объедки её предназначается для собак, но прежде чем бедные животные получат их, они поваляются по всему жилищу.

Люди, населяющие эти жилища, являют зрелище столь же отвратительное. Вот группа женщин, блестящих от жира, которым они себя обмазывают, и валяющихся на полу среди груды тряпья; некоторые из них кормят грудью своих полуголых детей, грязных с головы до ног; другие пожирают совершенно сырую и часто гнилую рыбу. Там мы видим других женщин в неряшливых одеждах, лежащих на медвежьих шкурах и болтающих друг с другом, или занятых домашними делами в ожидании своих мужей.

К счастью, дом тойона был чист и хорошо убран для приёма господина Козлова, который всегда любезно разрешал мне поселиться с ним.

Мы переночевали в Пущино в доме тойона и выехали на следующее утро очень рано; в тот день мы проехали только тридцать четыре версты. Казалось, чем дальше мы продвигались, тем больше дороги засыпало снегом. Оба моих каюра постоянно поддерживали мои сани, чтобы они не опрокинулись и не съехали с дороги; они должны были также напрягать свои голосовые связки, чтобы подгонять собак, которые часто останавливались, несмотря на удары, которые наносились им с одинаковой щедростью и ловкостью. Эти бедные создания, чья сила и выносливость непостижима, с большим трудом избавлялись от снега, который покрывал их быстрее, чем они его стряхивали. Часто приходилось расчищать перед ними сугробы, чтобы они могли тащить сани. Это также было заботой моих проводников. Чтобы не проваливаться в снег, каждый из них прикрепил к одной ноге лыжу, и так они скользили, время от времени ставя другую ногу на полоз саней. Я не знаю, что на свете может быть утомительнее и требовать бо́льшей силы и ловкости.

Острог Шаромы, в который нам посчастливилось побывать, расположен на реке Камчатке, у меня не осталось о нём никаких заметок. Мы провели там часть ночи и покинули его ещё ранним утром.

Через семь часов мы достигли Веркнекамчатска, что в тридцати пяти верстах от Шаром. Верхний, как его зовут здесь для краткости – очень значительное место по сравнению с теми острогами, которых я видел до сих пор. Я насчитал больше сотни домов. Его положение удобно, и возможности для развития весьма разнообразны, кроме того, что он стоит на реке[80], у него есть ещё одно преимущество: рядом находятся леса и поля, почва которых плодородна и начинает обрабатываться жителями. Церковь построена из дерева, её архитектура оставляет хорошее впечатление, остаётся только пожелать, чтобы внутреннее убранство соответствовало внешнему облику. Жители ничем не отличаются от обитателей других деревень. Впервые я увидел на этом месте строения высотой с балаган, которые служат только для того, чтобы сушить рыбу. В Верхнем командовал сержант, который живёт в казённом доме.

Эта деревня также является местом жительства несчастного Ивашкина, историю которого я уже рассказывал, он был с нами по пути из Петропавловской гавани в Большерецк и покинул нас только для того, чтобы скорее прибыть в Верхний, где его главной заботой было убить одного из его волов, мясо которого он просил нас взять с собой в дорогу, как свидетельство его благодарности. Этим он выразил признательность за мою заботу о нём, один вид которого не раз заставлял меня содрогаться при мысли о его несчастьях. Я не могу себе представить, как он мог выдержать их и примириться со своей судьбой: должно быть, только сознание своей невиновности могло придать ему такую силу духа. Мы нанесли ему визит по прибытии. Он весело бражничал с кем-то из соседей. Веселье его было искренним и даже не намекало на его прошлые страдания или что он тяготится своим нынешним положением.

Наше пребывание в Верхнекамчатске было недолгим; после обеда мы отправились ночевать в деревню Мильково[81], находившуюся на расстоянии пятнадцати вёрст. По дороге мы миновали довольно большое поле, обнесённое частоколом, а дальше – заимку, то есть хутор, населённый рабочими. Эти рабочие были казаками, занятыми обработкой земли за казённый счёт. У них было восемьдесят лошадей, принадлежащих казне, которые использовались и в хозяйстве и для размножения животных, столь полезных и столь же редких на полуострове. Возле этой заимки, которая называется Шигача[82], на протоке Камчатки стоит водяная мельница из дерева, но не очень большая. В это время от неё не было никакой пользы, так как уровень воды был так велик, что она перелилась через шлюз и растеклась по равнине, где и замёрзла. Почва здесь оказалась хорошей, а местность вокруг выглядела приятно. Я расспрашивал казаков о продукции их округа, где, по-моему мнению, можно было бы с успехом выращивать все виды зерновых. Они рассказали мне, что их последний урожай, как по количеству, так и по качеству, превзошёл их ожидания и не уступал лучшим урожаям в России: два пуда зерна дали десять.

Приехав в Мильково, я с удивлением увидел там и не камчадалов и не казаков, А любопытное поселение крестьян, чьи лица и манеры говорили мне, что они не были смешанной крови. Жители этой колонии были собраны в 1743 году в России и Сибири среди коренных жителей-земледельцев. Государство, посылая их сюда, считало, что они могут освоить землю для сельского хозяйства и надеялось, что их пример и успех научат туземцев и побудят их трудиться в этой полезной и необходимой отрасли. К сожалению, их крайняя леность, которую я уже описал, мало соответствовала мудрым намерениям правительства, и они всё так же далеки от того, чтобы претендовать на какую-либо конкуренцию, и всё так же не извлекают ни малейшей пользы из примеров, находящихся прямо перед их глазами. Эта крайняя инертность туземцев тем более удручающа, что нельзя не восхищаться трудолюбием этих деятельных иммигрантов, старания которых сопровождались столь благотворными последствиями. Их камчатские жилища как будто говорят, что им живётся спокойно и уютно, а стада их тучнеют от доброй заботы. Я заметил также, что эти крестьяне вообще очень довольны своим положением. Их труд не чрезмерен, но выгоден. Каждый человек пашет и сеет свое поле, платит только один налог и обильно пожинает плоды своих трудов, которые плодородная почва отдаёт ему с лихвой. Я убеждён, что это дало бы ещё бо́льшую выгоду, если бы земледельцы были более многочисленны. Урожай состоит в основном из ржи и очень малой частью из ячменя. Поселенцы эти совершенно не занимаются охотой. Правительство заботится, чтобы их труды были всецело посвящены сельскому хозяйству, и чтобы ничто не отвлекало их, запретило им охотиться. Запрет, однако, как я мог заметить, соблюдается не очень скрупулёзно. Их староста назначается администрацией из стариков деревни. Задача его состоит в том, чтобы следить за развитием сельского хозяйства, руководить временем посева и сбора урожая, то есть устанавливать их точные сроки; короче говоря, стимулировать трудолюбие и поощрять усердие рабочих, и особенно поддерживать дух предприимчивости и взаимопомощи.

Желая провести день с бароном фон Штейнгелем, я оставил господина Козлова в Мильково и отправился в Машуру[83] за сутки до его отъезда, чтобы потом не задерживать его в пути. Для этого путешествия я использовал небольшие сани. Дорога были не лучше и не менее завалена снегом, чем те, по которым мы двигались до этого, и поэтому я не мог развить намеченную скорость, несмотря на все усилия. Первой деревней, в которую я попал, был Кирганик[84]. Не доезжая до него, я миновал несколько домов и балаганов, которые показались мне заброшенными, но позднее я узнал, что каждым летом их владельцы возвращались в них жить. Несколько жилищ, которые составляют этот острог, построены на берегу реки под названием Кирганик, которая образуется из нескольких потоков, стекающих с ближних гор, и соединяются вместе выше деревни, в пятнадцати верстах от Мильково.

Холод был такой сильный, что, несмотря на то, что я закрыл лицо шейным платком, я обморозил щеки в первые же полчаса. Я прибег к обычному средству – натёр лицо снегом и почувствовала облегчение, но расплатой за это была острая боль, продолжавшаяся несколько дней. Хотя моё лицо мёрзло, всё остальное тело испытало противоположный эффект. Я сам вёл свои сани, и постоянное движение, которого это требовало, вкупе с моей тяжёлой камчадальской одеждой, заставляло меня сильно потеть и чрезвычайно утомляло.

Моё платье заслуживает отдельного описания, из которого вы увидите, что оно придавало мне не очень проворный вид. Обычно я носил только простую парку из оленьей шкуры и меховую шапку, которая при надобности закрывала мои уши и частично щеки. Когда холод становился сильнее, я добавлял к своей одежде две кухлянки – нечто вроде просторной парки, сделанной из двух слоёв оленьей шкуры, одного с мехом внутрь, а другого – наружу. В самую суровую погоду я надевал поверх всего этого ещё одну кухлянку, ещё более толстую и сделанную из шкуры архара или собаки, мехом внутрь, а снаружи окрашенную в красный цвет. К этим кухлянкам спереди прикреплён небольшой нагрудник, которыми закрывают лицо от ветра; у них также есть капюшоны, откидывающиеся на плечи. Иногда мой головной убор составляли все эти три капюшона, один на другом надетые поверх моей обычной шапочки. Шею защищал шейный платок, называемый «ошейник», сшитый из соболя или лисьего хвоста, а подбородок – ещё один платок из соболя. Так как лоб очень чувствителен к холоду, то его покрывала повязка из выдры или соболя, и всё это прикрывала моя шапка. Меховые штаны были ещё более тёплые, чем весь этот ворох остальной одежды. У меня были двойные чулки из оленьей кожи, с мехом с обеих сторон, которые на Камчатке называются «ичиги». Затем ноги были обуты в сапоги из оленьих шкур, причём стельки были из особой мягкой травы, обладавшей свойством сохранять тепло. Несмотря на все эти предосторожности, мои ноги после двух-трёхчасовой ходьбы становились очень влажными, то ли от пота, то ли от постепенного проникновения влаги; и если я останавливался хоть ненадолго, они тут же замерзали. Ночью я сменил обувь на большие мягкие меховые сапоги, сделанные из шкуры оленя или архара, называвшиеся «унты».

Несмотря на усталость, я не стал останавливаться в Кирганике. Ещё через несколько вёрст я увидел на севере вулкан, который не извергал пламени, но из него поднимался столб очень густого дыма. Я ещё буду возвращаться этим путём, и тогда расскажу о нём подробнее. Я заметил возле Машуры еловый лес, довольно густой, и это был первый такой лес, который я увидел на Камчатке. Деревья были прямыми, и очень тонкие. В два часа пополудни я въехал в Машуру, деревню на реке Камчатке, в тридцати семи верстах от Кирганика.

Я остановился у барона Штейнгеля, бывшего капитан-исправника Камчатки, должность которого впоследствии была поручена господину Шмалеву. Наше знакомство состоялось ещё в Большерецке. Я был счастлив, что могу говорить с ним на нескольких языках, в особенности на моём родном языке, хотя он и не был ему хорошо знаком; но всё равно это был французский язык, и я считал барона своим соотечественником. Тот, кто покинул Европу, чтобы отправиться в столь отдалённую часть света, должен испытывать подобные чувства. Мы рассматриваем каждого человека, принадлежащего к тому же континенту или говорящего на том же языке, как согражданина. Самое простое обстоятельство, напоминающее нам о родной стране, доставляет нам весьма волнующее удовольствие; сердце страстно тянется к другу, к брату, которого, как мы думаем, мы нашли, нас охватывает мгновенное желание довериться ему всей своей душой. При взгляде на г-на Штейнгеля у меня сразу возникало это восхитительное ощущение. В разговоре с ним, с самой первой минуты, я почувствовал его неотразимую привлекательность. Я чувствовал что-то вроде жажды увидеть его, поговорить с ним; он просто очаровал меня, хотя его французский, как я уже говорил, был не самым чистым и произносился с немецким акцентом. Весь день 4 февраля я провёл у барона, а вечером, как и ожидалось, прибыл господин Козлов.

Острог Машура до появления оспы был одним из самых населённых на полуострове; но опустошительные последствия этой жестокой болезни сократили число жителей до двадцати семей.

Все камчадалы этой деревни, мужчины и женщины, являются или шаманами или верующими в этих мнимых колдунов. Они до крайности боятся русских священников, к которым питают самую закоренелую ненависть, и делают всё, чтобы только избежать встречи с ними. Это удаётся им не всегда, и тогда в присутствии священника они ведут себя лицемерно, но при первой же возможности стараются скрыться. Я приписываю этот страх тому пылкому рвению, с которым эти священники боролись с идолопоклонством, что камчадалы, несомненно, считают насилием над ними. Соответственно, они смотрят на них как на своих злейших врагов. Возможно, у них есть основания полагать, что, желая обратить их в свою веру, миссионеры преследуют также другие цели, нежели низвержение идолов. Эти попы, вероятно, не подавали им такого примера добродетелей, о которых сами они проповедуют. Туземцы подозревают, что целью их является обогащение и удовлетворение своей чрезмерной склонности к пьянству, а вовсе не обретение новых верующих. Так что не следует удивляться, что туземные жители остаются при своих древних заблуждениях. Они тайно поклоняются своему богу Кутке[85] и обращают к нему все свои молитвы, когда просят благ или помощи в каком-либо деле. Когда они идут на охоту, они воздерживаются от умывания и стараются не осенять себя крестным знамением, молят своего Кутку об удаче, и первое животное, которое они убивают, немедленно приносится ему в жертву. После этого акта благочестия они уверены, что охота будет успешной; напротив, если бы они перекрестились, они бы не надеялись добыть что-нибудь. Также часть их суеверия – это посвящать Кутке некоторых из своих новорожденных детей, которым, как только они покинут колыбель, предстоит стать шаманами. Почтение жителей этой деревни к колдунам трудно понять; оно близко к безумию и на самом деле достойно сожаления, ибо экстравагантные и дикие нелепости, с помощью которых эти колдуны поддерживают доверие к себе в своих соплеменниках, вызывают у нас скорее негодование, чем насмешку. В настоящее время они не демонстрируют свое лицедейство открыто и не придают своей некромантии того великолепия, которым она когда-то обладала. Они больше не украшают свои одежды мистическими побрякушками и другими символическими металлическими фигурками, которые звенят при движении их тел. Точно так же они отказались от своего барабана, называемого «бубен», который они использовали для ритмичного сопровождения своих показных мистерий, и которым они объявляли о своем приходе. Короче говоря, они отказались от всего своего магического инвентаря. Сохранились, однако, обряды, которые они соблюдают на своих собраниях и которые они также стараются держать в тайне, хотя и не так тщательно. Представьте себе круг из зрителей, сидящих вокруг шамана, мужчин или женщин, ибо, как я уже говорил, женщины также посвящены в эти мистерии. Внезапно шаман начинает петь или издавать бессмысленные пронзительные звуки. Толпа послушно присоединяется к нему, и представление превращается в мешанину резких и невыносимых диссонансов. Шаман возбуждается всё больше и больше и начинает танцевать под нестройные возгласы своих зрителей, голоса которых от неистовых усилий становятся хриплыми и изнурёнными. По мере того как в служителе их Кутки просыпается пророческий дух, танец оживляется всё больше и больше. Подобно дельфийской пифии, он закатывает свои страшные измождённые глаза, движения его судорожны, рот кривится, конечности напрягаются, каждая гримаса и конвульсия приводит в восторг его приверженцев. Разыграв своё представление в течение какого-то времени, он вдруг останавливается, как бы вдохновленный, и становится таким же спокойным, каким был прежде взволнованным. Такое особенное сосредоточение человека, исполненного бога, который им управляет и который собирается говорить его голосом. Удивлённая и трепещущая толпа мгновенно замирает в ожидании чуда, которое должно произойти. В этот момент самозваный пророк начинает произносить обрывки фраз, бессмысленные слова и всякий вздор, который приходит в голову самозванцу; и всё это безоговорочно воспринимается как результат чудесного вдохновения. Вся эта тарабарщина сопровождается либо потоком слез, либо громкими взрывами смеха, в зависимости от характера сведений, которые он должен сообщить, в соответствии с этим же изменяются выражение лица и жесты оратора. Обо всём этом мне рассказывали люди, которые заслуживают несомненного доверия и которым удалось лично присутствовать на этих абсурдных «откровениях».

По-видимому, существует некоторая аналогия между этими шаманами и сектой квакеров. Квакеры также претендуют на боговдохновение, и среди них есть люди, которые, якобы под его воздействием, разражаются горестными жалобами или внезапными приступами экзальтированной радости на своих безмолвных собраниях. Разница заключается вот в чём: эти внезапные ораторы импровизируют на тему морали, основные принципы которой они пытаются проповедовать, в то время как камчадальские фокусники не понимают ни слова из того, что они говорят, а только используют свой загадочную и притворную тарабарщину, чтобы подчинить своих глупых поклонников.

В Машуре подтвердились сведения, которые г-н Козлов получил ранее от инженера Богенова. Его посылали на реку Пенжина, чтобы он определил положение населённых пунктов на ней и составил их план с указанием затем двигаться вдоль западного берега Камчатки до Тигиля и составить точную карту местности, по которой он проехал. Он рассказал господину Козлову, что по прибытии в Каменное[86] встретил значительное число взбунтовавшихся коряков, которые вышли, чтобы помешать ему выполнить его миссию. Теперь ещё выяснилось, что их уже шестьсот человек и что нам, вероятно, не будет позволено проехать. Это было печальное известие, особенно для меня, который так стремился прибыть в Охотск, как будто это был конец моего путешествия, или как будто я мог оттуда добраться до Франции в один день. Мучительна была мысль, что нет другого пути, кроме как через эту деревню, и что мне, быть может, придётся повернуть назад! Я просто содрогнулся при одной мысли об этом! Господин Козлов сочувствовал мне и согласился, что донесение инженера не должно нас останавливать. Возможно, всё было не так уж плохо; возможно, рассказчик придал происшедшему больше значимости, чем оно имело на самом деле; возможно, он преувеличил что-то из страха; или история дошла до него, уже обросшая всякими дополнениями, передаваясь от одного к другому. Эти соображения заставили нас усомниться, и мы решили лично убедиться в истинности доклада, полагая, что у нас будет достаточно времени, чтобы прибегнуть к необходимых средствам, если мятежники действительно воспротивятся нашему проезду. Вскоре нас ещё ободрил курьер, прибывший к господину Козлову, который прибыл к нам без помех и заверил, что всё вокруг совершенно спокойно.

На рассвете я распрощался с бароном де Штейнгейлем с равным сожалением и благодарностью за его радушный приём и то внимание, которое он оказал мне во время моего короткого визита. Его знания и образованность делали его поистине интересным персонажем[87].

Мы прошли в этот день по реке Камчатке шестьдесят шесть вёрст, лёд был твёрд и очень гладок. Я не увидел ничего примечательного ни по пути, ни в деревне Щапино[88], куда мы прибыли на закате.

Рано утром мы отправились в путь и обнаружили, что нас очень задерживает снег. Он был так глубок, что мы едва могли двигаться. Весь день мы ехали так через густой еловый и берёзовый лес. Примерно на полпути и несколько дальше мы встретили две реки, одна из которых была совсем узкая, а другая шириной в шестьдесят ярдов, она называется Николкой Первой. Обе они берут начало в горах, сливаются здесь вместе и впадают в реку Камчатку. Обе они не были замершие, что я приписал чрезвычайной быстроте их течения. Место, где мы их пересекли, было поистине живописно, но самым необычным было то, что берега этих рек обрамляли многочисленные рощицы ледяных деревьев. Густой иней, вызванный сыростью этого места, покрывал каждую ветку и придавал ей сверкающий хрустальный вид.

75

Это были в основном обычные сани, какие я уже описывал. Некоторые из них были закрытые на манер возка или кибитки. Кроме этих, были сани жителей Большерецка, которые взялись сопроводить нас до Апачей.

76

Сорок пять собак были впряжены в сани господина Козлова, а тридцать семь – в мои.

77

Я проезжал через эту деревню по дороге в Большерецк и описал её ранее.

78

Бенёвский, Мориц Август (1746 – 1786) – венгерско-словацкий авантюрист и путешественник, закончивший свою богатую приключениями жизнь королём Мадагаскара. – прим. перев.

79

Другой целью этого путешествия было раздобыть нам провизии. Мы присоединимся к нему позже, как будет видно в дальнейшем.

80

Река Камчатка в этот момент всё ещё не замёрзла.

81

Мильково – село, основанное в 1743 году переселенцами из Сибири. Названо по реке Мильковка. – прим. перев.

82

По названию протоки Шигача (совр. Сигачик, или Шигачик). – прим. перев.

83

Машура – бывшее село на территории Мильковского района. – прим. перев.

84

Кирганик – существует и поныне и до сих пор используется мильковчанами, как дачный посёлок. – прим. перев.

85

Этот объект их поклонения точно описан у Стеллера.

86

Каменное (в оригинальном тексте: Kaminoi) – несуществующее ныне селение на северном берегу Пенжинской губы между устьем реки Каменная и устьем реки Пенжина, в то время центр обитания т.н. «каменских» оседлых коряков. Не путать с современным селом Каменское в нижнем течении реки Пенжина. На прилагаемой карте Каменное ошибочно указано на левом берегу Пенжины у её устья. Кроме того р. Оклан указана впадающей в Пенжинскую губы – на самом деле это правый приток р.Пенжина. А на месте р. Оклан как раз должна быть указана р.Каменная. На второй, общей карте также ошибка: вместо Каменного указано селение Оклан. – прим. перев.

87

В Машуре я имел несчастье потерять подаренного мне господином Козловым соболя, который умер, несмотря на все мои заботы о нём. Я сохранил, однако, его шкурку. Наблюдать за ним было для меня немалым развлечением. С его крайней активностью цепь была для него невыносимой. Он часто пытался убежать, и, несомненно, преуспел бы, если бы я не следил за ним постоянно; и мне никогда не удавалось пресечь его побег, не испытав остроты его зубов. Он питался рыбой и мясом; последнее является любимой пищей этих животных в дикой природе. Их ловкость в ловле птиц и животных поражает воображение. Мой соболь почти весь день спал, а по ночам беспрерывно шумел своей цепью; но, до крайности осторожный, переставал издавать малейший шум, как только видел, что кто-то идёт, и снова начинал свою возню, как только оставался один. Я выпускал его несколько раз в день, и как только он оказывался на снегу, то начинал зарываться и прятаться под ним, как крот, появляясь время от времени и тут же снова скрываясь.

88

Щапино – бывшее село Мильковского района. Возникло в XVIII веке. Названо по реке Щапина. – прим. перев.