Читать книгу Heinrich Böll - Jochen Schubert - Страница 10

3

Leben im Nationalsozialismus (1930–1945)

ОглавлениеDie Entdeckung der Literatur: Dostojewski · Jugend · Köln im Dritten Reich · Erste Schreibprozesse · Soldat in Polen, Frankreich und Deutschland · Soldat in Russland und Rumänien · Feldpostbriefe · Neuanfang in Köln

»Oft verstehe ich jetzt, daß man an Gottes Existenz zweifeln kann oder muß …«

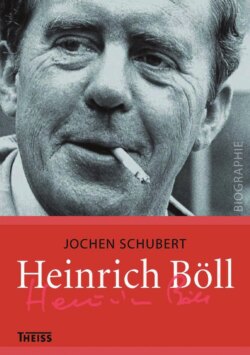

Heinrich Böll

Aus fast 50-jähriger Distanz erinnerte Heinrich Böll den Umzug von Raderberg in die Kölner Innenstadt im Herbst 1930 als »großen Schock«. »[Z]unächst war ich erschrocken über die Stadt, Zentrum, nähe Ubierring, später dann habe ich das sehr geliebt.« Denn er entdeckte, dass die Stadt aufgrund einer ihr eigenen »romantische[n] Komponente«1 einen Resonanzboden für seinen neugierigen, Fremdheitssignalen gegenüber empfänglichen Blick bot. Was die Erinnerung jedoch nicht mit aufrief, war, dass gerade die Anonymität der Großstadt einem Gefühl der Entfremdung zuarbeitete, das seit dem Schulwechsel 1928 die Lebensstimmung des jungen Böll prägte. Die von Melancholie, Verzweiflung, Einsamkeit und Fremdheit gekennzeichnete Atmosphäre der Stadt vermittelte ihm jedenfalls den Stoff für eine erste literarisierte Selbstbeschreibung, die er im September 1938 zu Papier brachte. Darin formuliert sein autobiografisches Alter Ego die Empfindungen eines dissonanten Selbst- und Weltgefühls, das vier Jahre lang einen wortkargen, hässlichen, unlustigen, abstoßenden Knaben durch die Welt gehen ließ, »stumpf, ohne Freude am Spiel wie am Lernen; kein Priester, kein Freund, meine Mutter nicht, mein Vater, niemand vernahm etwas von mir«. Trotz aller pessimistischen und nihilistisch angehauchten Züge dieses Bekenntnisses weist der Text darüber hinaus auf eine Entdeckung fürs Leben hin: die Literatur. »Ein Kind noch, kaum ein Knabe, las ich […] Dostojewski. Ich warf mittags die Schultasche in eine Ecke und verkroch mich […]. Zuerst las ich den ›Raskolnikow‹; und in rasender Eile las ich sie alle hintereinander.«2 Dass es gerade Dostojewski war, der Böll zu einer ersten intensiven Leseerfahrung führte, verdankte sich einem Zufall: Sein älterer Bruder Alois berichtete von seinem Besuch der am 6. Februar 1931 in den Kinos angelaufenen Dostojewski-Verfilmung »Der Mörder Dimitri Karamasoff«.

Böll empfand seine Jugend als eine krisenhafte Zeit des Leidens. In einem Feldpostbrief vom 3. Dezember 1940 schrieb er dazu an seine spätere Frau Annemarie Cech: »Ich erzählte Dir schon, daß ich von meinem 12. bis zu meinem 19. Lebensjahr mich nur wie ein Kadaver habe mitschleppen lassen; ich habe sieben Jahre nicht gebeichtet, nicht kommuniziert, nicht gebetet. Nur manchmal scheinbar grundlos – geweint.«3 Leiden und Entfremdung sind die Projektionsfläche seiner Selbstwahrnehmung. Eindeutiger als der Brief geht das autobiografische Fragment auf die Gründe für das Ende der Krise um 1935 ein: »Dann ging ich beichten, zum ersten Mal seit fünf Jahren, und da erst spürte ich ganz, welch wahnsinniges Dunkel in mir war, wie sehr ich den großen Dostojewski, den ich verzehrend liebte, geschändet hatte, da ich ihn gelesen hatte, ohne vorher die Bibel ganz zu lesen. Langsam, sehr langsam, kam ich wieder ans Licht.«4

Wenig Aufmerksamkeit scheinen zu dieser Zeit die politischen Vorgänge auf sich gezogen zu haben. So blieben die ersten Anzeichen der mit dem Erstarken der NSDAP wachsenden politischen Radikalisierung ab 1929 bei Böll nahezu ausgeblendet, obgleich sie deutlich genug wahrgenommen werden konnten. Die Reichstagswahlen vom 14. September 1930 brachten zum Beispiel in Köln der NSDAP mit 17,5 Prozent (reichsweit 18,2 Prozent) einen sprunghaften Stimmenzuwachs gegenüber 1,6 Prozent (reichsweit 2,6 Prozent) bei der Reichstagswahl 1928. Durch dieses Ergebnis wurde die NSDAP nicht nur zur Massenpartei, sondern im politischen Kalkül zu einer potenziellen Regierungsmacht. Letztlich entscheidend für den Weg bis zur Ernennung Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 wurde die nach der Wahl 1930 propagierte ›Zähmungsstrategie‹ der Regierung unter Reichskanzler und Zentrumspolitiker Heinrich Brüning. Dessen Politik folgte – ebenso wie die seiner Nachfolger Franz von Papen und Kurt von Schleicher – mit Blick auf die Nationalsozialisten der Vorstellung, der Partei ihre totalitären und radikalen Züge durch politische Einbindung nehmen zu können. Selbst der offen als Gegner der NDSAP bekannte, 1917 – im Geburtsjahr Heinrich Bölls – zum Oberbürgermeister von Köln gewählte Konrad Adenauer, Mitglied der katholischen Zentrumspartei, sprach sich für diese Strategie aus. Diese Vorstellung wurde auch nicht infrage gestellt, als die NSDAP bei der am 31. Juli 1932 durchgeführten Wahl zum 6. Reichstag erneut hohe Zugewinne erzielte und bei einem Stimmenanteil von 37,3 Prozent mit 230 Mandaten in den Reichstag einzog. Als dann für den November des Jahres Neuwahlen angesetzt wurden und die NSDAP in Köln von 24,5 Prozent auf 20,4 Prozent (reichsweit von 37,3 auf 33,1 Prozent) sank, schien dies Kommentatoren der Presse dann auch bereits der Auftakt für einen »Abschied vom Dritten Reich« zu sein. Eine Einschätzung, der auch die Kölnische Zeitung folgte und die weithin verbreitet wurde: »Hitlers furchtbarer Absturz. Das Dritte Reich entschwindet im Nebel.«5 Wie irrtümlich diese Einschätzung und wie falsch die Vorstellung der rechtskonservativen Regierung war, sich der NSDAP als bloße Mehrheitsbeschafferin bedienen zu können, zeigte sich in einem mit Köln verbundenen Ereignis kurz vor der Machtübernahme. In der Stadt – Sitz zuerst des gesamten Gaus Rheinland, nach dessen Teilung 1931 dann des Gaus Köln-Aachen – kamen am 4. Januar 1933 in der Villa des Bankiers Freiherr von Schröder auf dessen Vermittlung hin Hitler und der ehemalige Reichskanzler Franz von Papen zu einem Geheimtreffen zusammen, das wesentlich zur Machtübernahme Hitlers Ende des Monats beitrug. Zwei Tage später, am 7. Januar 1933, berichtete die in Köln-Deutz beheimatete Rheinische Zeitung darüber – mit einer Titelzeile, die Bölls spätere ›Blindheits-These‹ zu bestätigen scheint: »Adolf und Fränzchen. Eine Unterhaltung, die die Welt und die Lachmuskeln erschütterte.«6 Drei Wochen später lachte niemand mehr.

Die Einschätzung, dass das »Dritte Reich im Nebel entschwinden« würde, dass Hitler »sich nicht lange halten wird«, hatte wie viele andere auch die Vorstellungen der Familie Böll bestimmt. Sie hatte sich vor 1933 wenig mit der NSDAP auseinandergesetzt, um dann von den Ereignissen überrascht zu werden. »Wir wußten natürlich, daß es Nazis gab und eine Partei und daß die immer größer wurde, aber daß die plötzlich an die Macht kamen, beziehungsweise an die Macht gehievt wurden durch die Deutschnationalen, war ein erschreckendes Erlebnis.«7 Alle Rückblicke auf diese Zeit knüpfen an den 30. Januar 1933 an.

Den »Gedenktag […] kommender Geschlechter«, wie die in Köln erscheinende NSDAP-Zeitung Westdeutscher Beobachter den 30. Januar 1933 tags darauf in einem Artikel bezeichnete, verbrachte Heinrich Böll wie so viele infolge einer Grippeepidemie im Bett: »Ich lag im Bett und las – wahrscheinlich Jack London, den wir von einem Freund in der Büchergildenausgabe entliehen, es kann aber auch sein, daß ich […] ›gleichzeitig‹ Trakl las.«8

Sein Krankenbett hatte Heinrich Böll auf jeden Fall vor dem 19. Februar 1933 verlassen. »Adolf Hitler redet in Köln«, notierte er an diesem Tag auf dem Rand seiner Schulbuchausgabe von Xenophons Kyur Anabasis anlässlich Hitlers Auftritt im Rahmen des Wahlkampfs zum 8. Deutschen Reichstag, und setzte hinzu: »Faschisten Kanone Hitler sabbert; ein abgerutschter Sozialist, genannt Hitler (N.S.D.A.P.) macht sich unliebsam laut – Tod den Braunen.«9

Dieserart frivole Äußerungen leistete er sich auch später noch. So notierte Böll anlässlich der Verleihung der Kölner Ehrenbürgerschaft an Hermann Göring am 27. Juni 1934: »Leck mich am Arsch Faschisten-Häuptling Göring.«10 Aber dies blieben im Schulbuch verborgene Einträge. Denn auch in Köln fiel unmittelbar nach den Reichstagswahlen vom 5. März 1933, die der NSDAP in Köln 33,1 Prozent, reichsweit 43,9 Prozent der Stimmen einbrachten, und noch vor Inkrafttreten des »Ermächtigungsgesetzes« am 24. März 1933 die bis dahin noch aufgrund der Kommunalwahl am 12. März wahltaktisch auferlegte Zurückhaltung der lokalen NSDAP-Gliederungen und ihrer Führer. Am 13. März 1933 verkündete Gauleiter Josef Grohé die Absetzung Konrad Adenauers als Oberbürgermeister. Unwiderruflich endete damit für Heinrich Böll seine gegenüber dem Schulbesuch alternativ bevorzugte ›Lebensform‹, das Umherschweifen in den Straßen rings um die Schule und sein Zuhause. Ihr endgültiges Ende kam mit dem ersten großen Aufmarsch am 1. Mai 1933 – ein Ereignis, das ihm klarmachte, was mit der Machtübernahme tatsächlich geschehen war:

»Ich hatte ein Gemisch aus Schrecken und Lächerlichkeit empfunden. […] Aber dieser Aufmarsch, was da alles so zusammengetrommelt war an Straßenbahnern, an SA-Leuten, Arbeitsfront […], [s]chrecklich, aber gleichzeitig auch etwas Absurdes. Ich hab’ mir das sehr genau angesehen. Ich weiß noch genau, wo ich am Chlodwigplatz gestanden habe, mit meinem älteren Bruder: […] so Ecke Karolingerring, auf der dem Severinstor zugewandten Seite.«11

Prägnanter als jede ideologische Analyse trat für Böll die Bedeutung der neuen Verhältnisse in ihren brutalen Erscheinungsformen offen hervor: durch Zerstörung der Straße als Heimat, als Spielort, als Spaziergang, als Bummel. »Der Faschismus ist ja Straßenbrutalität.«12

In der Tat wurde auch in öffentlichen Verlautbarungen ganz unverhohlen zum Straßenterror aufgerufen: »Wir haben es heute nicht mehr nötig, uns provozieren zu lassen, und wir werden gegen schamlose Provokateure und Gesinnungslumpen rücksichtslos vorgehen. Der Reichsjugendführer Baldur von Schirach sagt: ›Schlagt die Reaktion, wie ihr den Marxismus geschlagen habt!‹« So lautete die am 14. Juni 1933 im Westdeutschen Beobachter publizierte »Dienstanweisung« an das ›Deutsche Jungvolk‹ des Jugendbannführers Köln-Aachen, E. Ulanowski. Die damit vorprogrammierten Ereignisse rückten an die Familie Böll nahe heran, als bei einem Zusammenstoß von Angehörigen der Hitler-Jugend und der katholischen Jugendorganisation »Sturmschar« zwei mit den Böll-Brüdern befreundete Mitschüler des staatlichen Kaiser-Wilhelm-Gymnasiums, Peter und Theo Weidmann, betroffen waren. Die beiden wurden in einem Bericht der »Sturmschar des Katholischen Jungmännerverbandes Köln« erwähnt; es ging darin um einen Vorfall, der sich »am 18. Juni 1933 morgens 9 Uhr auf der Olpener Straße« zugetragen hatte, bei der die beiden Schüler von Angehörigen der Hitler-Jugend aufgehalten und attackiert wurden.

Mitglied der 1929 aus der Bündischen Jugend hervorgegangenen Sturmschar war Alois Böll, sodass nicht nur die mit der Sturmschar verbundenen Ereignisse zum festen Bestandteil der Tischgespräche der Familie gehörten, sondern auch zahlreiche Besuche und Treffen von Mitgliedern der Sturmschar in der Wohnung keine Seltenheit waren. Böll erinnerte in seinem autobiografischen Rückblick Was soll aus dem Jungen bloß werden? an ein illegales Treffen der Sturmschar in der Maternusstraße, das vermutlich Anfang 1934 stattgefunden und zu einer kurzen Begegnung mit dem von der Gestapo gesuchten Sturmscharführer Franz Steber geführt hatte. Zur Sturmschar selbst und ihren Aktivitäten hatte Böll ein eher reserviertes, skeptisch-ironisches Verhältnis, wie eine in diesem Zusammenhang durchaus als autobiografisch inspiriert anzusehende Passage des Romans Am Rande der Kirche festhält:

»Aber ich entfremdete mich doch immer mehr meinen Geschwistern, die den sonnigen und gewollt problematischen Kreisen katholischer Jugendbewegung nähergetreten waren. Manchmal saß ich dabei, wenn sie fröhlich zusammenkamen, die Freunde und Freundinnen meiner Geschwister, in unserer Küche oder in unserem Wohnzimmer […], aber jedesmal hatte ich das Gefühl, als ob hier eine besondere Art geistiger Onanie getrieben würde. Meistens aber war ich allein, ich rauchte und trank in den Cafes, gab mich dumpfen, traurigen unfruchtbaren Träumen und Sinnen hin, oder ich spazierte durch die ärmsten schrecklichsten Viertel und berauschte mich am Mitleid und nährte meinen Haß.«13

Es war die Distanziertheit des Einzelgängers und seine Aversion gegenüber jeglicher Form von Organisation, die ihn nicht nur von einer Verbindung mit der Sturmschar abhielt. Schon aus der an seiner Schule von dem Jesuitenpater Alois Schuh betreuten Marianischen Kongregation, der Heinrich Böll zunächst mit einigem Enthusiasmus zugehörte, war er ausgetreten, als »man dort anfing, Exerzierübungen einzuführen, bis hin zu erheblichen ›Schwenkungen‹ fast in Kompaniebreite«. Die Mitgliedschaft in der Hitler-Jugend oder einer SA-Organisation hatte er vermieden.

Zu den weiteren einprägsamen Erlebnissen zählte die als ein entscheidendes Signal für die manifeste Machtergreifung angesehene Hinrichtung von sechs Mitgliedern der KPD – ein Ereignis, das noch bedeutsam für den 1959 publizierten Roman Billard um halb zehn blieb. Gegen die KPD-Mitglieder Josef Engel, Hermann Hamacher, Heinrich Horsch, Matthias Josef Moritz, Otto Wäser und Bernhard Willms, alle zwischen 20 und 28 Jahre alt, war am 17. Juli 1933, zusammen mit elf weiteren Kommunisten, unter dem Vorwurf des Mordes an den SA-Mitgliedern Winand Winterberg und Walter Spangenberg Anklage vor dem Kölner Schwurgericht erhoben worden. Das Urteil erging am 22. Juli 1933 und lautete für die sechs KPD-Mitglieder auf Todesstrafe. Gegen die elf mitangeklagten Kommunisten wurden Gefängnisstrafen bis zu 18 ½ Jahren verhängt. Als am 30. November 1933 im Kölner Gefängnis Klingelpütz die Todesurteile vollstreckt wurden, hing, so Böll, »Schrecken über Köln, Angst und Schrecken von der Art, die Vögel vor einem Gewitter auffliegen und Schutz suchen läßt – es wurde stiller, stiller; ich machte keine frivolen Bemerkungen über Hitler mehr, nur noch zu Hause und auch dort nicht in jedermanns Gegenwart«.14

Die Etablierung des Hitler-Regimes vor dem Krieg vollendete sich für Böll im Röhm-Putsch vom 30. Juni 1934 und in der Rheinlandbesetzung am 7. März 1936. Während das »stillschweigend[e]« Verhalten von Reichswehr und Kirche gegenüber den Morden an zahlreichen SA-Funktionären und Mitgliedern am 30. Juni 1934 zeigte, dass »damit […] der Terror wirklich etabliert« war, markierte der von Böll beobachtete »Einmarsch der Truppen über die Hohenzollernbrücke in Köln« am 7. März 1936 so etwas wie einen vorläufigen Schlusspunkt der Entwicklung: »Und da wußte ich also, jetzt ist wirklich Feierabend.«15

Unabhängig von diesen Entwicklungen und Einschätzungen entfaltete sich 1935 eine enge freundschaftliche Beziehung zu einem Mitschüler: Caspar Markard. Dieser wurde vom Besuch des Brühler Gymnasiums suspendiert, da er sich der von der Lehrerschaft erhobenen Forderung wiederholt widersetzt hatte, Positionen des 1933 verbotenen »Friedensbundes deutscher Katholiken«, dessen Mitglied er gewesen war, im Schulunterricht nicht zu verbreiten. Einen Förderer hatte Markard in Robert Grosche, nachdem dieser ein Pfarramt in der Gemeinde Brühl-Vochem übernommen hatte. Auf Grosches Vermittlung hin wurde Markard am staatlichen Kaiser-Wilhelm-Gymnasium aufgenommen. Über Caspar Markard wiederum kam Böll mit Robert Grosche in Verbindung.

Grosche, ab 1912 katholischer Priester im Dienst des Erzbistums Köln, war von 1920 bis 1930 Studentenpfarrer in Köln, bis er auf eigenen Wunsch 1930 die Gemeinde im nahe gelegenen Brühl übernahm. Als Herausgeber und Schriftleiter der 1931 gegründeten Zeitschrift Catholica. Vierteljahrsschrift für Kontroverstheologie fungierte Grosche als Vermittler des ökumenischen Dialogs zwischen den Konfessionen. In den 1930er-Jahren war er zudem Dozent an der Düsseldorfer Kunstakademie. Grosche galt als ausgewiesener Kenner sowohl der französischen Literatur im Allgemeinen als auch der Richtung des ›renouveau catholique‹ im Besonderen, die als antimoderne Strömung innerhalb des französischen Katholizismus unter konservativen Vorzeichen einer Erneuerung des katholischen Wertekanons entgegenschrieb. Grosche hatte unter anderem Paul Claudel übersetzt. Für Böll wurde er der maßgebliche Vermittler der Werke von Léon Bloy und Georges Bernanos. Darüber hinaus kam Böll durch Robert Grosche in Berührung mit den Mitte der 1930er-Jahre um die katholische Reichstheologie geführten Diskussionen, zu deren Hauptexponenten Grosche zählte. Entscheidend für den Kontakt aber war, dass Grosche in Brühl Gesprächszirkel leitete, die sich neben kunstgeschichtlichen Themen vor allem mit der Literatur katholischer Autoren befassten und für Böll durch die Bekanntschaft mit Caspar Markard zugänglich geworden waren. Die Grundlage dieser – neben den Bekanntschaften durch Schule, Geschwister und Elternhaus – wohl einzigen Freundschaft Bölls zu dieser Zeit war das gemeinsame Interesse an Literatur. Dafür war Böll sogar bereit, sein selbst auferlegtes Einzelgängerdasein zeitweise abzulegen, um am Brühl-Vochemer Gesprächszirkel Grosches teilzunehmen und über Mauriac, Péguy, Bernanos, Bloy, Chesterton oder Dostojewski zu debattieren.

Heinrich Böll (dritter von links), Klassenausflug zum Drachenfels, Königswinter, 1932

In welcher Weise diesen literarischen Gesprächen Bedeutung zukam, als Böll im Januar 1936 seine ersten Zeilen auf Papier brachte, muss offen bleiben. Böll selbst hat sich dazu nie geäußert. In einem Feldpostbrief vom 29. November 1942 nutzte er jedoch einen metaphorischen Vergleich, um seiner Frau Annemarie das Glück schildern zu können, das für ihn die Lektüre literarischer Texte bedeutete. Es ist dieser Vergleich, der die Plötzlichkeit und Vehemenz, mit der bei Böll Anfang 1936 ein Schreibprozess einsetzte, bildhaft einer Ursprungsszene annähert. Denn Bölls Metapher kommt einer Formel gleich, die für ihn den Zusammenhang von Leben und Literatur als Freisetzung reiner Energie bezeichnet: »[W]irklich, Du glaubst nicht, wie glücklich das machen kann, in einem Buch zu lesen; es ist, wie wenn man einer Starkstromleitung nahekommt, und plötzlich schlägt der Strom über und erfüllt einen mit heißem, wildem Strom.«16 Böll beschreibt hier ein initiales Moment, das er Anfang Januar 1936 erlebte. Gut vier Wochen nach seinem 18. Geburtstag am 21. Dezember 1935 verfasste Böll seine ersten Zeilen – in dem Augenblick also, als er die Krisenzeit seines zwölften bis neunzehnten Lebensjahres überwunden hatte. In diesem Gedicht werden Bedrohung und Erlösung thematisiert und münden in die Figur einer neu gefassten sozialen Identität.

Mir träumte heut: ich läge

auf einem Hügelberg,

auf grünen Wiesenmatten

beseelt geschützt, doch Zwerg.

Ich blickte froh zur Sonne

sah gern hinab ins Tal …

doch leis, ganz still sich schleichend

stieg in mir eine Qual.

Die Sonne sauste abwärts

und schwüler Dämmer rings,

ich schrie wohl vor Entsetzen,

denn höhnend kalt und scharf

entstand im Rund ein Echo,

das hart sich auf mich warf.

Und glucksend, lüstern glucksend

entstand im Tal ein Brei …

[…]

Es ist die ›verzwergte‹ Selbstwahrnehmung einer, obgleich im Ganzen aufgehoben scheinenden, dennoch ausgegrenzten Existenz, der die Umgebung in den Schauplatz beängstigender Empfindungen umschlägt und zur Abscheu gegenüber der surrealen Fratzenhaftigkeit einer alle individuellen Formen verschlingenden Gegenwart führt.

Da plötzlich gellt ein Donner,

ein Blitz erhellt das Grau …

und oben hoch am Himmel …

ich schau, schau, schau,

da blitzet groß und leuchtend

und siegend über Schmutz

ein Kreuz, ein Kreuz erleuchtet,

nun wußt’ ich, wo mein Schutz.

Ich wachte aus dem Träumen

und Alltag sah mich an

und ich neigte mich wachend dem Kreuze

und fing mein Tagwerk an.17

Das Ich dieses frühen Gedichts erlebt sein Erwachen zu sich selbst als Einweihung in den Alltag, indem es sein Tagwerk aufnimmt. Es ist ein Ich, das sich als christliches Subjekt seiner Umgebung entgegenstellt, seine Alltagswirklichkeit in der Zuwendung zum Niederen, zum Ausgeschlossenen erkennt und dies als Einspruch gegen die entfremdenden Mechanismen gesellschaftlicher Konformität kritisch wendet. Diese Gedichtzeilen markieren den Augenblick eines Erwachens: das Zu-sich-selbst-Kommen Heinrich Bölls.

Dass gerade das Kreuz als Reflexionsgegenstand Selbstidentität und Zeitkritik verband, war inspiriert durch die Bekanntschaft mit einem Text, den Böll im Lesekreis von Grosche kennengelernt hatte: Léon Bloys Briefe an seine Braut, die 1935 bei Anton Pustet in der Übersetzung von Karl Pfleger erschienen waren. Darin dürften ihn vor allem die Ausführungen Bloys fasziniert haben, die dieser dem »hochheiligen und anbetungswürdigen Kreuz« widmete.

»Ja, das ist das größte und hinreißendste aller Mysterien. […] Denn gerade in den Kreuzestiefen wird mir das Höchstmaß an Licht zuteil werden. […] Dieses Zeichen der Schmach und des Schmerzes ist das ausdruckvollste Sinnbild des Heiligen Geistes. Jesus, der Gottessohn, das fleischgewordene Wort, der Stellvertreter der ganzen Menschheit, trägt also dies Kreuz, das größer ist als Er und ihn zu Boden drückt.«18

Ende 1936 lernte Böll Léon Bloys Das Blut des Armen kennen, eine Lektüre, die – so Böll im Rückblick – »wie eine Bombe«19 einschlug. Dieses Werk des als Katholik ebenso wie als Kritiker des Klerus radikalen Franzosen stellte für Böll das interpretative Muster bereit, um »erzählend hinter das zu kommen und ihm Ausdruck zu geben, was an der erfahrenen, erlebten und nicht ganz durchschauten Geschichte bewegt [hat]. Soziale Dinge, religiöse Dinge, politische auch«.20

Bloys Armutstheologie, die er in diesem Essay entwickelte und die für Böll den zentralen Aspekt dieses Buches bedeutete, ist Reichtumskritik, sofern Reichtum als Leben im Überfluss das »Blut des Armen« bedeutet. Bloy illustriert dies an den Perlentauchern der Südsee. Deren Leben koste es, damit »die parfümierten, mondänen Weiber […] stolz sein können« auf ihr »bescheidenes Perlenhalsband«, dessen Wert »die Bezahlung des Frühstücks von sechzig Haifischen« ist. »Das Blut der Armen ist das Geld. Man lebt davon und stirbt daran seit Jahrhunderten. Es ist der ausdruckvolle Inbegriff allen Leidens«.21 In seinem Anfang 1950 abgeschlossenen, damals jedoch nicht veröffentlichten Roman Der Engel schwieg nahm Böll literarisch die Blut-Geld-Thematik in der kritisch akzentuierten Form von Bloys Essay auf.

Wenige Wochen, nachdem diese für die gesellschaftskritischen Perspektiven des Frühwerks entscheidende Schrift von Böll intensiv gelesen worden war, legte er am 6. Februar 1937 am staatlichen Kaiser-Wilhelm-Gymnasium das Abitur ab. Anschließend, und nur mehr oder weniger beruflicher Planung entspringend, unterzeichnete er – da noch nicht mündig, zusammen mit Viktor Böll – am 1. April 1937 den »Lehrvertrag des deutschen Buchhandels« mit »Mathias Lempertz, Buchhandlung u. Antiquariat«, Franziskanerstraße, Bonn. Böll beendete die Ausbildung jedoch vorzeitig zum 1. Oktober 1937 und arbeitete anschließend in der Schreinerwerkstatt seines Bruders Alois, die dieser 1933 von seinem Vater übernommen hatte. Für Heinrich Böll war dies eine Gelegenheit, sich weiteren zahlreichen schriftstellerischen Versuchen zu widmen. Allerdings wurde dem 1936 einsetzenden und mit immer mehr Energie unternommenen, alle Schreibformen einbeziehenden Versuch, den eigenen Beobachtungen und Wahrnehmungen mithilfe der literarischen Einbildungskraft Ausdruck zu geben, im November 1938 jäh ein Ende bereitet. Böll wurde zum Reichsarbeitsdienst einberufen, von dem er aufgrund seines Eintritts in die Buchhandlung Lempertz zunächst zurückgestellt worden war. Bis zum 31. März 1939 arbeitete er als Angehöriger des »Arbeitskommandos Fritz Legemann« in Wolfhagen bei Kassel. Das hervorstechendste Kennzeichen der bis dahin verfassten Texte bildete der Versuch, die Fragen des Glaubens sowie der persönlichen Orientierung über die Figur Christi in der von Bloy inspirierten ›Mitleids-‹ und ›Armutstheologie‹ zeitkritisch provokant auszubuchstabieren. Dabei griff Böll neben der bevorzugten Prosa zu dieser Zeit auch auf lyrische und essayistische Schreibformen zurück.

Heinrich Böll als Abiturient, 1937

Nach der Entlassung aus dem Arbeitslager in Wolfhagen immatrikulierte sich Böll am 13. April 1939 an der Universität zu Köln und belegte für das Sommersemester Vorlesungen von Ernst Bertram (Goethe II. Teil), Gottfried Weber (Geschichte der deutschen Dichtung im Spätmittelalter), Joseph Kroll (Griechische Tragödie), Artur Schneider (Die Philosophie der neuesten Zeit seit Mitte des 19. Jahrhunderts), Robert Heiss (Existenzphilosophie), Seminare zu Senecas Epistulae morales sowie Seminare zu ›Lateinischen‹ und ›Griechischen Stilübungen‹. Was darüber hinaus an Zeit verblieb, nutzte er zum Schreiben.

So entstand im Mai 1939 die Erzählung Das Mädchen mit den gediegenen Ansichten. Das Manuskript reichte er, versehen mit dem Vermerk ›Kennwort: Köln‹, der in Wien herausgegebenen Zeitschrift Die Pause ein. Ebenfalls im Mai begann die Arbeit an einem Roman mit dem Titel Am Rande der Kirche. Tagebuch eines Sünders – ein in Stil und Motiven vor allem von der im Werk Léon Bloys zentralen Thematik der Armut, Absolutheit des Glaubens und Kritik der Bürgerlichkeit geprägter Text. Darüber hinaus gingen zahlreiche, die eigene Lektüre dieser Zeit widerspiegelnde Bemerkungen zu Chesterton, Dostojewski, aber auch zu Rainer Maria Rilke, Hermann Hesse oder Homer in den Text ein. Nach Abschluss des Sommersemesters im Juli 1939 arbeitete Böll kurzzeitig in der Kölner Schokoladenfabrik Gebrüder Stollwerck AG. Es waren die letzten Wochen ohne die von ihm stets als »Kerker«22 empfundene Soldatenuniform. Seinerzeit hatte Maria Böll Hitlers Machtübernahme mit den Worten: »›Hitler, das bedeutet Krieg‹«23 kommentiert. Jetzt war es so weit: Ende August wurde Böll zu jener »›mehrwöchigen‹ Übung eingezogen, die sich«, wie er die Einberufung 1956 ironisierend nannte, »bis zum November 1945 hinzog«.24 Ab dem 4. September 1939 war er Soldat der deutschen Wehrmacht.25 Alles, was er 1936 mit der Aufnahme seiner Schreibprojekte an Hoffnungen verbunden haben mochte, wurde damit zunichte gemacht. Als er am 28. August 1939 in die Winkelhausen-Kaserne an der Netter Heide in Osnabrück einrückte, trat an die Stelle des Hoffens auf eine Zukunft literarischer Produktivität die Klage über die verlorene Lebenszeit. Doch Böll fand eine Art literarische Ersatzproduktion in Form der Feldpostbriefe. Schließlich wurde er am 3. September, zwei Tage nach dem deutschen Überfall auf Polen, auf den ›Führer und Reichskanzler‹ vereidigt und als Schütze der 3. Kompanie des 484. Infanterie-Ersatz-Bataillons zugewiesen.

Heinrich Böll (Mitte) mit seinen Brüdern Alfred (links) und Alois (rechts), 1940

Seine Stationen hießen nach Osnabrück vom 27. Juni 1940 an zunächst Bromberg (Bydgoszcz/Polen) und ab dem 2. August Frankreich, hier als Mitglied der 3. Kompanie des in Beaucourt-sur-L’Halue einquartierten Infanterie-Regiments 77. Aufgrund einer Ruhr-Erkrankung verbrachte er ab dem 27. August 1940 einen vierwöchigen Aufenthalt im Kriegslazarett in Dury bei Amiens. Von hier aus erfolgte Ende September die Abordnung zum Ersatztruppenteil seines Regiments nach Mülheim an der Ruhr. Nach mehreren Wochen Wach- und Kasernendienst wurde er Ende des Jahres zunächst in Lüdenscheid und Bielefeld, Anfang 1941 dann in Köln weiterhin als Wachsoldat eingesetzt.

Im Frühsommer 1942 wurde Böll als Besatzungssoldat nach Frankreich abkommandiert, wo er – mit urlaubsbedingten Unterbrechungen – an verschiedenen, meist in der Nähe der Atlantikküste gelegenen Standorten (u.a. Le Tréport, Saint-Valéry-sur-Somme, Mollière d’Avall) bis zum 28. Oktober 1943 stationiert blieb. In diese Zeit fiel die Heirat mit Annemarie Cech, einer Freundin seiner Schwester Mechthild. Die Ehe wurde am 6. März 1942 in Köln standesamtlich geschlossen, am 21. Dezember 1942 – während eines Heimaturlaubes – fand die kirchliche Trauung in St. Paul statt.

Auf Frankreich folgte Russland. Böll erreichte am 11. November 1943 Odessa und wurde per Flugtransport auf die Krim verlegt. Seine dortigen Erfahrungen führten zum endgültigen Zusammenbruch seiner pseudomythischen Vorstellungen über die »Attraktion« des Fronterlebnisses, das er aus den einschlägigen Kriegsbüchern von Werner Beumelburg, Rudolf Binding und Ernst Jünger zu kennen meinte. Der Mythos ›Fronterlebnis‹, den Böll Mitte Juni 1940 noch begrüßte, ebenso wie »vom Kasernen-Militarismus zum Feldsoldatentum«26 überwechseln zu können, wurde nachhaltig erschüttert. Die Entmythologisierung erfolgte gründlich: Der Krieg ist »grausam, böse und schrecklich«,27 schrieb er im November 1943 von der Krimhalbinsel, auf der er in der Nähe von Kertsch eingesetzt war. Dort wurde er zunächst durch Granatsplitter am Fuß und einige Tage später am Kopf so schwer verwundet, dass er zunächst ins Feldlazarett und dann am 6. Dezember per Flug nach Odessa überführt wurde.

Auf Odessa folgte im Januar eine Verlegung nach Transnistrien, dann Stanislau. Bevor Böll von dort aus sein neues Ziel, St. Avold in Lothringen, erreichte, konnte er einige Genesungstage in Köln einschieben. In St. Avold erfolgte die Zuweisung zum Grenadier-Ersatz-Bataillon 485/Genesendenkompanie; kurz darauf, am 17. Mai 1944, das Kommando, das Böll noch einmal in den Osten zurückbrachte, diesmal an die rumänische Front bei Jassy. Erneut wurde er bei Kämpfen nördlich von Jassy schwer verletzt. Eine Odyssee durch verschiedene Kriegslazarette im Hinterland Ungarns, über deren Umstände und Stationen die im Wesentlichen autobiografisch bestimmte Erzählung »Die Verwundung« berichtet, schloss sich an. Aus dem Kriegslazarett entlassen, erreichte er am 5. August 1944 den Standort seines Ersatztruppenteils, die Hauptstadt des französischen Departements Metz. Hier allerdings konnte er einen vierwöchigen Urlaub im unweit Köln gelegenen Ahrweiler erreichen, wohin sich die Eltern sowie seine Frau infolge der zahlreichen Bombenangriffe auf Köln, von denen auch sie direkt betroffen worden waren, umquartiert hatten. Im Fronturlaub erkrankte Böll und hielt sich in der Folge mitunter durch selbst herbeigeführte Fieberanfälle weiterhin krank. Auf diese Weise konnte er sich bis zum 26. März 1945 weitestgehend der Wehrmacht entziehen – wobei ein manipulierter, den Urlaub um 20 Tage verlängernder Urlaubsschein das seinige dazu beitrug. Als er sich dann aus Sorge, seine Entziehungsversuche könnten entdeckt und nicht nur für ihn, sondern auch für seine Familie nicht absehbare Konsequenzen haben, am 26. März 1945 bei der Versprengten-Sammelstelle Röttgen meldete, wurde er dem 943. Infanterie-Regiment der 353. Infanterie-Division zugeteilt, deren Mannschaften zumeist zu Brückenwachen oder als Beobachtungsposten in Birk, Nieder- und Oberauel herangezogen wurden. Bereits kurz darauf, am 9. April 1945, wurde er bei Kämpfen um den Weiler Brüchermühle nördlich des kleinen Ortes Denklingen bei Waldbröl in amerikanische Gefangenschaft genommen, tags darauf in ein Sammellager bei Andernach und von dort aus am 12. April 1945 zunächst nach Namur (Belgien) verbracht. Dem Lager folgte drei Tage später das amerikanische Kriegsgefangenenlager Attichy bei Soissons, aus dem er am 14. August 1945 entlassen wurde. Schließlich erreichte Böll über die Zwischenstation La Hulpe (Belgien) am 11. September 1945 das Kriegsgefangenen-Entlassungslager in Weeze/Rhein, letzte Station vor seiner endgültigen Entlassung in Bonn. Damit hatte seine Odyssee als Soldat endlich ein Ende gefunden.

Hochzeitsfoto Annemarie und Heinrich Bölls bei der standesamtlichen Trauung vor dem Kölner Rathaus, 6. März 1942

Heinrich Böll schrieb nahezu täglich Feldpostbriefe, zunächst an die Eltern und Geschwister, dann an seine Freundin und spätere Frau Annemarie Cech. In der ersten Zeit kreisten sie vielfach um Alltägliches, dienten der Auskunft über das Kasernenleben, den Versuchen, Fahrten nach Köln zu organisieren, oder sie enthielten Bitten, Bücher und sonstige Dinge zu schicken. Insgesamt fügte sich Böll in die Umstände ohne größere Reibungen ein; er nahm hin, was nicht abzuwenden war. Selbst der Überfall auf Polen am 1. September 1939 schien bei ihm keine größere Beunruhigung über seine Zukunft auszulösen. Befürchtungen kamen selbst dann nicht auf, wenn ein eigener Einsatz als immerhin möglich eingeräumt wurde. »Schreibt mir doch bitte, ob man Geld verschicken kann, dann schicke ich Euch Geld mit einer Liste der davon zu erwerbenden Bücher. Aber das hat ja Zeit; bis wir hier in den Krieg ziehen, werden ja wohl noch einige Wochen vergehen; vielleicht ist er auch dann schon zu Ende.«28

Da ihm der Aufenthalt in Osnabrück auch noch die Gelegenheit bot, während Wachdienstzeiten hin und wieder Gedichte zu schreiben bzw. Erzähltexte anzulegen, weiteten sich sein Widerwillen und die empfundenen Zwänge und Nöte des Kasernenlebens noch nicht zur Existenzkrise aus. Das galt im Weiteren auch für die Zeit in Polen ab Juni 1940. »Es läßt sich alles gut ertragen«,29 schrieb er an seine Familie, »hier kann man es auch aushalten; wenn nur diese irrsinnige Hitze nicht wäre«.30

Annemarie und Heinrich Böll mit seinen Eltern Maria und Viktor Böll in Ahrweiler, Frühsommer 1944

Empfindlicher als in Osnabrück reagierte Böll in Polen auf die Umstände der Kasernierung. Gänzlich abstrakt blieb hingegen sein Verhältnis zur Situation selbst. Dass er Angehöriger eines militärisch aggressiv operierenden Landes war, das einen Vernichtungsfeldzug führte, fand zu den Zeiten, in denen er Ausgang hatte und mit Polen bzw. Volksdeutschen in Kontakt kam, kaum Eingang in seine Beobachtungen. Er konstatierte, aber realisierte nicht die Ursachen des ihm trotz allem bemerkbaren Brodelns um ihn herum. Von »den Polen weiß man, daß sie Fremde sind und uns nicht Freund sein können, und damit ist die Lage klar; sie machen alle einen sehr niedergedrückten Eindruck, aber […] hinter der Schwermut ihrer Augen, die wie ein Niederschlag ist, lauert der Haß und ein toller Fanatismus […], es wird einem klar, daß sie noch lange nicht die Hoffnung aufgegeben haben, einmal wieder frei zu werden«.31

Wenn für Böll etwas konkreten Charakter annahm und als einfühlsam beobachtete Situation zur Sprache gebracht wurde, dann waren es mit Fantasie durchsetzte Beobachtungen.

»[A]ls wir vor vier Wochen hierhin fuhren, konnten wir auf einem Nebengleis einen ganzen Viehwagenzug voll gefangener französischer Offiziere sehen […]; dieser Anblick war menschlich umso erschütternder, als man nur ab und zu einmal aus einer der wenigen Klappen ein betresstes Käppi oder eine Baskenmütze sah, von den Gesichtern und Kleidern sah man nichts; sich diese auszumalen war völlig der Phantasie überlassen, und diese ist ja immer noch trauriger als die Wirklichkeit, da sie ja wirklicher ist als Wirklichkeit, denn sie webt Ahnungen, Atmosphäre und Erinnerungen mit in das Bild hinein.«32

Dass Krieg herrschte und dass er in diesem Krieg ein Gefangener der Umstände war, die ihm eine sinnleere Existenz aufnötigten, realisierte Heinrich Böll in vielleicht keinem anderen Augenblick mehr als auf dem Rücktransport von Bromberg nach Westen, als er auf dem Weg nach Frankreich über die Niederlande geführt wurde:

»Gestern sind wir mitten durch den unglaublich behaglichen Samstagnachmittag Hollands gefahren; Pärchen tummelten sich in fabelhaften Parks, überall saßen sie in den Wintergärten und schauten uns büffelig an; viele machten Schwimmbewegungen und dann eine Geste, die absacken bedeuten sollte, wobei sie höhnisch grinsten. Wir waren alle maßlos erbittert durch den Anblick dieses wunderbaren Lebens. […] ich habe wirklich vor Wut geschäumt; heute habe ich nun meinen ganzen Gram über unsere verpfuschte Jugend hinabgespült. Es ist wirklich zuviel, wenn man die holländischen Bummsköpfe das herrliche Leben genießen sieht, und wir müssen wegfahren, weiter, immer weiter …«33

Zugleich wird an dieser Aussage deutlich, wie sehr Böll mit seiner eigenen Existenz beschäftigt war, denn seine Aufmerksamkeit lag bei den »holländischen Bummsköpfe[n]« und weniger beim kriegszerstörten Rotterdam. Die artikulierte Wut und Empörung, in der sich das Bewusstsein bildete, selbst ein Gefangener und unfrei zu sein, steigerte sich in den nächsten Wochen und Monaten. Mehr und mehr opponierte er gegen den militärischen Drill, die bedrückende Langeweile; mehr und mehr litt er unter dem Stumpfsinn des Kasernen- und Wachdienstes, aber auch an der Ödnis des als ›Kameradschaft‹ beschworenen Miteinanders: Das »Geschwätz und der Stumpfsinn der Kameraden bedrückt mich«.34 Zusammengenommen bestimmte sich daraus, was Böll als sein ›Leiden‹ an der Situation beschrieb: »[I]ch verliere mein Gehirn stückweise und gehe allmählich ganz unter in diesem grauen Brei des Wachvereins.«35

Zunehmend spiegeln Bölls Briefe, was er mehrfach mit einer Wendung aus Ernst Wiecherts Roman Jedermann artikulierte: »Wer den Krieg beschreiben will und von Blut und Trommelfeuer erzählt, ist ein Tor. […] Der Krieg […], das ist, daß unser Herz leer ist.«36 Die Lektüre Wiecherts wurde für Böll zur Grundperspektive auf das, was er als Kriegswirklichkeit erlebte: »eine überfüllte, schmuddelige Schenke, Feldwebel und Soldaten und eine grausame sentimentale Mischung vom Radio, Qual und Singerei, Hafenleute und mitten, mittendrin ein großes Billard.«37

Böll kannte nur einen Ausweg aus der Beschädigung des Inneren durch eine aufgenötigte Existenz: Musik. Vor allem die Werke Beethovens und Mozarts erlaubten ihm, sich der Wirklichkeit zu entledigen. Es gebe wohl nichts, schrieb er, wovon er so sehr abhängig sei, was seine Gefühle und Stimmungen so plötzlich und grundlegend ändern und bestimmen könne wie Musik: »Ich bin ihr gleich verfallen.«38

All dies gab es aber nicht ohne eine besondere Überzeugung, in der sich Böll sein Erleben und Erleiden, sein Erkennen und Erfahren, seinen Hass und seine Verachtung gegenüber allem Konformitätszwang zu einer ihm eigenen Form individueller Existenz zusammenreimte: »Gott hat mir nicht umsonst eine so tiefe Empfindsamkeit gegeben und hat mich nicht umsonst so leiden lassen, ich habe gewiß eine Aufgabe zu erfüllen, von der ich selbst vielleicht nicht einmal etwas ahne; er wird mir die Kraft und die Möglichkeit lassen, diese Aufgabe zu erfüllen.« Dabei ist vor allem das ›Leiden‹ die zentrale existentielle Kategorie, denn »es ist wirklich eine Gnade, wenn wir leiden dürfen, denn wir dürfen dann doch auf eine geheimnisvolle Weise wie Christus sein«.39

Bölls Feldbriefe sind voll von Andeutungen, Plänen, Erwartungen und Hoffnungen auf eine durch einen neuen christlichen Geist bestimmte Zeit. So schrieb er im Dezember 1940 an seine Freundin Annemarie Cech, er wolle ganz nüchtern mit ihr und zusammen mit Brüdern, Freunden und Schwestern versuchen, eine neues Geschlecht zu gründen. Das meinte im Kern, sich für den Neuaufbau einer christlichen Kultur einzusetzen.

Böll hatte zu diesem Zeitpunkt ein gespaltenes Verhältnis zu Deutschland. Einerseits träumte er von einem durch das Christentum geprägten Land; andererseits litt er an dem gegenwärtigen Deutschland, das durch Militarismus und Krieg zerstört wurde. Diese Ambivalenz äußerte er 1943: Der Glaube an die »Möglichkeit Deutschland«, das war für Böll die Hoffnung auf die Wiederherstellung eines falsch vertretenen Landes, mit dessen Sprache er sich identifizierte und durch die er sich als Deutscher verstand: »Ich liebe Deutschland wirklich, wenn ich auch manche Erscheinungsform und manches typisch Deutsch-Bürgerliche hasse, so liebe ich doch Deutschland, glaube es mir. Ich glaube, niemand anderm könnte ich das sagen! Fast schäme ich mich. Ich hasse alles das maßlos, was Deutschland entstellt, und das ist leider oft das Geschrei derer, die Deutschland vertreten; aber ich liebe Deutschland.«40

Was Böll in der Zeit des Kriegs, insbesondere an der russischen und rumänischen Front 1943/44 und während der Kriegsgefangenschaft, deutlich wurde, war der allumfassende humane Bankrott: »10.9.45. Oft verstehe ich jetzt, daß man an Gottes Existenz zweifeln kann oder muß …«41 Als Folge seiner Erlebnisse blieb ihm eine »dunkle Lebensangst«.42

Gleichwohl dokumentieren die Tagebuchaufzeichnungen aus der Kriegszeit auch, dass Böll die Hoffnung auf eine Befreiung aus diesem Leben nie preisgegeben hatte. Die Hoffnung ruhte auf nichts anderem als darauf, trotz allem Elend, Grauen und Tod ringsum selbst noch zu leben – und zwar mit dem Glauben und der Gewissheit, dass »Gott lebt!«. In Zeiten von Verzweiflung und Not Gott um Hilfe anzurufen – das war für einen jungen Katholiken wie Böll nicht ungewöhnlich. Aber angesichts des Elends und der Toten um ihn herum versicherte er sein eigenes Weiterleben entgegen aller Wahrscheinlichkeit in Gott als Existenzgrund.

Den Glauben hatte Böll auch in dunkelsten Zeiten und schlimmsten Situationen nicht verloren, sondern zur existentiellen Gewissheit präzisiert: »Ich will immer daran denken, daß Gott allmächtig ist, barmherzig und gütig und mich nicht auf menschliche Gerichte verlassen«, heißt es am 10. August 1945 im Tagebuch. Es ging um keinen Gott in Gedanken, sondern im Leben. An diese ur-existentielle Erfahrung, dass »Gott lebt«, wollte Böll in der Nachkriegszeit nicht nur anknüpfen, sondern daraus auch, trotz aller lebensgeschichtlichen Subjektivität ihres Ursprungs, die Maßstäbe seiner literarischen Produktivität gewinnen.

Mit dem 11. September 1945 rückte die Aussicht auf ein baldiges Ende des Lagerlebens ein Stück näher: »[M]orgens fällt der Name Böll./Niemals die Dankbarkeit gegenüber Gott vergessen! Niemals! Suppe, Brot, Wurst, Suppe. Filzung Camp 8/Tabaknot/Hoffnung/Ich habe Angst vor dem Leben und stelle fest, daß ich die Menschen hasse!/155 Tage Hölle!«43

Entlassen wurde Böll aus dem von der Militärregierung eingerichteten Durchgangslager auf der hinter der Bonner Universität gelegenen Hofgartenwiese am 15. September 1945. Unmittelbar danach sollte sein erstes Ziel die rechtsrheinisch gelegene Ansiedlung Neßhoven bei Much sein, die er am gleichen Abend erreichte. Sein neues Zuhause bestand aus zwei bescheidenen Zimmern, die Annemarie Böll nach ihrer Umquartierung von Marienfeld vom Ehepaar Johann und Katharina Franken zur Verfügung gestellt worden waren. Zwei Tage später meldete sich Heinrich Böll in der Gemeinde an.

Es war Annemarie Bölls zweiter Quartierwechsel nach dem Umzug von Köln nach Ahrweiler und dann Marienfeld, wo sie seit dem 16. November 1944 gemeldet war. Aufgespürt hatte diese Bleibemöglichkeit Alois Böll bereits einige Zeit zuvor für seine Familie, Maria Böll und ihre zu diesem Zeitpunkt drei Kinder: Maria Therese, Bölls Patenkind, Franz und der sechs Monate alte Gilbert. Alois Böll hatte ein als »Pfarrsälchen« bezeichnetes Gebäude entdeckt und die rund 70 Quadratmeter Wohnfläche für die Familien durch Presspappwände in separierte Bereiche aufgeteilt, die so etwas wie Zimmer bilden sollten. Wann Annemarie Böll von Marienfeld in die knapp zwei Kilometer entfernte Ansiedlung Neßhoven übersiedelte, ist zwar nicht bekannt, der Grund dürfte aber in der bevorstehenden Geburt und den allzu sehr beengten Wohnverhältnissen gelegen haben.

Der am 20. Juli 1945 geborene und auf den Namen Christoph getaufte Sohn starb jedoch elf Wochen später. Beerdigt wurde er auf dem Marienfelder Friedhof. Dieses tragische Unglück begleitete Böll noch Jahrzehnte. Doch für Trauer war kaum Zeit, denn es galt, die Versorgung mit dem Nötigsten zu organisieren. Dies drängte alles Interesse und alle Teilnahme an dem, was politisch geschah, in den Hintergrund. Mit einem mehr oder weniger lakonisch gemeinten »Die machen das schon …«44 erklärte Böll später wiederholt seine über längere Zeit bestehende Abkapselung von der gesellschaftlichen wie politischen Entwicklung.

Ein Lichtstreif jedoch erhellte den ansonsten düsteren Horizont. Die Aussicht auf eine Rückkehr nach Köln schien zeitnah realisierbar. Durch verbliebene Kontakte zu früheren Auftraggebern seiner Schreinerei bzw. einem Architekturbüro, in dessen Auftrag die Werkstatt im August 1945 Instandsetzungsarbeiten durchgeführt hatte, konnte Alois Böll im Kölner Stadtteil Bayenthal auf dem Grundstück der Schillerstraße 99 ein zwar kriegsgeschädigtes, aber nicht völlig zerstörtes zweigeschossiges Einfamilienhaus mit sieben Zimmern und drei Mansarden finden, das schließlich vom Kölner Wohnungsamt namentlich Viktor Böll am 15. August 1945 amtlich zugewiesen wurde. Nach Abschluss eines Mietvertrags mit dem Eigentümer, der »Kölner Haus- und Bodenbank«, konnte das Haus ab dem 1. September offiziell der neue Wohnsitz der Böll-Familien werden.

Instandsetzungsarbeiten standen an. Die dazu notwendigen Materialien, vor allem brauchbares Holz für Türen, Fenster und Fußböden, wurden aus zerstörten Häusern der Schillerstraße oder angrenzenden Straßen beschafft – legitimiert durch Bescheinigungen des in Köln-Kalk ansässigen Architekturbüros. Wenn Böll später von dieser Materialbeschaffung sprach, dann waren die Erzählungen auch um eine Darstellung der damaligen Atmosphäre bemüht:

»Zum Baumaterial trug der Besitzer des Hauses in Worten und Ziffern nichts bei. Wir mußten es uns besorgen, was bedeutet: stehlen. […] [U]nser Eigentumsbegriff war durch das Erlebnis des Krieges und der Bombardierungen nicht gerade verfeinert worden. Und Gewissensbisse hatten wir keine, es war kein Nährboden für sie vorhanden, und zu dem berühmt gewordenen ›Fringsen‹ bedurften wir nicht des kardinalen Segens.«45

Wie ein vom Siegburger Arbeitsamt ausgestellter Arbeitspass ausweist, arbeitete Böll ab dem 28. Oktober 1945 in der Schreinerei seines Bruders als Hilfsarbeiter mit 56 Wochenstunden, tatkräftig beschäftigt mit der Wiederherstellung des Bayenthaler Hauses, um mit seiner Frau in Köln wieder heimisch zu werden. So berichtete Böll am 24. November seinem Freund Ernst-Adolf Kunz:

»Wir beide, meine Frau und ich, haben uns in Köln in ein tolles Arbeitsgewühle gestürzt; wir bauen hier ein tolles Haus für unsere ganze Familie […]. Das Wichtigste ist nun, daß ich meine Frau nicht allein zu lassen brauche oben in dem öden Nest, mit ihrem Leid und ihren Gedanken an den Kleinen. Es ist alles so dunkel und schwer, lieber Ernst … An irgendeine Berührung mit dem ›akademischen Leben‹ kann ich nur mit Schrecken denken. Ich werde wahrscheinlich bei meinem Bruder bleiben, mit dem ich mich glänzend verstehe und in dessen Dienste ich auch jetzt beim Aufbau unserer zukünftigen Wohnung stehe.«46

Diese Zukunft war wenige Wochen später erreicht, als Annemarie und Heinrich Böll am 22. Februar 1946 Neßhoven endlich verlassen konnten.