Читать книгу Psicología del vestido - John Carl Flügel - Страница 9

Оглавление4. El pudor

Entre el pudor y la hermosura hay un gran conflicto.

Heroides, xvi, 288

Ovidio

Habiendo examinado más o menos profundamente el motivo del adorno, nos ocuparemos de estudiar ahora más en detalle los fenómenos del pudor, en la medida en que se relacionan con el vestido. Si tomamos en cuenta las declaraciones de moralistas y predicadores, acaso sea verdad que se ha dicho y escrito más sobre el pudor que sobre cualquier otro aspecto de la psicología del vestido. Pero hasta donde el autor sabe, no ha habido ningún intento serio de clasificar las distintas manifestaciones del pudor o de mostrar las relaciones entre unas y otras. Como sería totalmente imposible, en un libro de modestas dimensiones, pasar revista a todas las manifestaciones reales del pudor (que, como ya se ha señalado, varían enormemente tanto en el tiempo como en el espacio), parece más útil indicar aquí ciertos principios generales, con la ayuda de los cuales pueden clasificarse las múltiples manifestaciones reales y clarificarse sus interrelaciones.

Tras reflexionar, podría parecer que cualquier supuesto de pudor puede ser descrito más o menos satisfactoriamente en términos de cinco (y no menos de cinco) variables. Esto puede parecer un poco alarmante; pero si el lector persevera, creo que percibirá en seguida que el análisis propuesto, por muy complicado que parezca a primera vista, es sin embargo un gran paso adelante en el ordenamiento de un campo aún caótico por la confusión que acompañó a la etapa de la simple enumeración de supuestos. Además, la tarea es menos formidable de lo que puede parecer, en la medida en que cuatro de las cinco variables se sitúan entre dos extremos que pueden ser considerados, para muchos propósitos, como simples opuestos. De hecho, en la mayoría de los casos será suficiente decir que cualquier manifestación del pudor exhibe predominantemente uno u otro de estos opuestos.

Procederemos ahora a enumerar estas variables y a mostrar su uso para los fines de clasificación por medio de un simple diagrama.

En primer lugar, debemos recordar que, como se indicó con anterioridad, el pudor es en sí mismo, en todos los casos, un impulso negativo más que positivo. Nos obliga a reprimir ciertas acciones que de otra manera tenderíamos a permitirnos. Psicológicamente, parece implicar la existencia de ciertas tendencias desarrolladas más primitivamente y consiste esencialmente en una inhibición de estas tendencias. Para nuestro propósito podemos, por lo tanto, considerar el pudor como un impulso cuya función es inhibitoria y que se dirige contra las diferentes formas de la tendencia opuesta y más primitiva a la exhibición. Ahora bien, este impulso inhibitorio:

1) puede dirigirse contra formas de exhibición principalmente sociales o sexuales;

2) puede dirigirse principalmente contra la tendencia a exhibir el cuerpo desnudo o contra la tendencia a exhibir vestidos suntuosos o hermosos;

3) puede referirse principalmente a las tendencias de la propia persona o a las tendencias de otros;

4) puede apuntar principalmente a obstaculizar el deseo o la satisfacción (social o sexual), o principalmente a prevenir el disgusto, la vergüenza o la desaprobación;

5) puede relacionarse con distintas partes del cuerpo.

Ahora bien, imaginemos este impulso inhibitorio fluyendo (digamos de izquierda a derecha) como una corriente eléctrica a lo largo de las líneas del diagrama. En su curso debe pasar a través de cada una de las partes marcadas, desde i hasta v (en la terminología del psicoanálisis requiere una «catexis» o «investidura libidinal»); pero, en el caso de cada una de las partes, la mayoría de la corriente puede pasar a través de uno u otro de los canales alternativos, en cualquier proporción. Las diferentes partes del curso total son, además, relativamente independientes entre sí, de manera que si la corriente pasa, por ejemplo, a través del canal inferior de i, no hay razón para que deba pasar por el canal superior o inferior de ii.

Así, si formuláramos un ejemplo imaginario, una manifestación particular de pudor puede dirigirse principalmente contra las formas de exhibición sexuales (línea inferior), contra la exhibición del cuerpo desnudo (línea superior), y su principal objeto puede ser impedir el despertar en otra gente (línea inferior) la emoción de deseo sexual (línea superior), y puede relacionarse primariamente con la exposición de las piernas (una línea particular de v).

Consideremos ahora las cinco variables más detalladamente.

I. El impulso de pudor puede despertarse sea por una situación predominantemente sexual o predominantemente social aunque, por supuesto, por lo general tanto el elemento sexual como el social están presentes en algún grado. Sin duda el elemento sexual es comúnmente el más importante de los dos y, por lo menos en las civilizaciones europeas, opera casi exclusivamente en el caso del pudor relacionado con la exposición del cuerpo desnudo (II). Pero las situaciones de pudor social, en las que en el mejor de los casos existe sólo una mezcla más o menos inconsciente de elementos sexuales, no son difíciles de encontrar. La mayoría de la gente ha sentido en alguna ocasión el embarazo de aparecer en una reunión social con un atuendo inapropiado, y el embarazo puede ser igualmente grande si nuestro atuendo es «superior» o «inferior» al de los demás. Un alejamiento relativamente pequeño del atuendo «correcto» para una ocasión particular como, por ejemplo, encontrarse vestido con esmoquin cuando la mayoría de los demás lleva un frac o viceversa, colocará a algunos hombres en una situación de extrema incomodidad y habrá pocos, si hay alguno, que escapen a esa desagradable sensación. La mayoría de la gente, en una situación así, mirará alrededor ansiosamente con la esperanza de descubrir otros con atuendos similares y se sentirá aliviada si la búsqueda es exitosa. Mucha gente sueña con relativa frecuencia (a menudo con mucha emoción) que está vestida inapropiadamente, sea por una combinación no convencional de prendas (por ejemplo, «bombín con traje de noche», por citar de algunos ejemplos que me han dado) o por lo inapropiado de un atuendo particular en una ocasión en particular (por ejemplo, «dar conferencias a líderes sindicales con traje de noche», «asistir a un baile con un traje de sastrería y un sombrero cloché»). Todas estas situaciones, sea que ocurran en la vida real o en sueños, demuestran de forma exquisita el sentimiento de vergüenza y culpa ligados a una apariencia o comportamiento distintos del de nuestros compañeros, a menos que tal diferencia sea manifiestamente de un tipo que suscite su envidia, admiración o aprobación (o, en raras ocasiones, nuestra propia aprobación). Sin embargo, dejemos la consideración pormenorizada de este importante asunto hasta que hablemos de la moda.

Entre los salvajes, las formas sociales del pudor a menudo requieren quitarse realmente las prendas como signo de respeto.1 En las sociedades primitivas, la desnudez relativa o absoluta es a menudo un signo de estatus social inferior, de servidumbre o de sumisión; tiende a darse allí una correspondencia positiva entre el rango social y la cantidad de prendas usadas. Al aproximarse a lugares sagrados o al hallarse ante la presencia de la realeza o de otras personas relevantes, normalmente uno se desprenderá de las prendas que lleva; ésta es una tendencia de la que quedan pocos vestigios en los pueblos civilizados (por ejemplo, quitarse el sombrero y, entre los musulmanes, quitarse los zapatos).

II. Este último punto nos lleva a la consideración de nuestra segunda variable. Entre los pueblos primitivos, quienes en su mayoría usan menos ropa que los civilizados, el pudor se refiere con menor frecuencia al cuerpo desnudo que entre nosotros. Sin embargo, por lo que respecta a la cultura occidental en sí misma, se observa que tuvo lugar un gran aumento del pudor en el momento del colapso de la civilización grecorromana. Este incremento —probablemente debido en su mayor parte a la influencia del cristianismo con sus tradiciones semíticas— sin duda fue reforzado por el atuendo y el punto de vista de los invasores del norte, que provenían de climas más fríos. El cristianismo sostuvo una oposición rigurosa entre el cuerpo y el alma, y sus enseñanzas predicaban que la atención dirigida al cuerpo era perjudicial para la salvación del alma. Una de las formas más fáciles de lograr apartar los pensamientos del cuerpo era el ocultarlo y, consecuentemente, cualquier tendencia a exhibir el cuerpo desnudo se convirtió en impúdica. Pero el aumento en la cantidad y la complicación de las prendas que trajo aparejada esta tendencia, proporcionó por sí mismo la posibilidad de una nueva irrupción de las necesidades exhibicionistas así reprimidas. El interés en el cuerpo desnudo se desplazó, en alguna medida, a la ropa, de manera que, a su vez, se necesitó un nuevo esfuerzo de pudor para combatir esta flamante manifestación de las tendencias a las cuales se oponía el pudor. Así se llegó a que la desaprobación, por parte de la autoridad eclesiástica, de la fastuosidad o la extravagancia en el vestir se expresara casi tan vigorosamente como la desaprobación del culto al cuerpo en sí. De ahí la doble dirección del pudor que se indica en el diagrama por el doble paso de ii. Tomando ejemplos reales de la historia moderna, nos encontramos, por un lado, con denuncias por hombros, pechos y brazos desnudos (los brazos desnudos eran «considerados con horror y disgusto» en la época de Enrique VIII),2 por la exigüidad general del atuendo que caracterizó las postrimerías del siglo xviii y los primeros años del siglo xix, y por la exposición de las piernas de hoy en día que, por lo menos en Italia, ha sido condenada tanto por el gobierno como por la religión.3 Por otro lado, hemos oído denuncias igualmente fogosas contra los zapatos puntiagudos, los tocados altos y las colas largas, y se ha sostenido que la mera posesión de numerosas prendas era un peligro espiritual; por lo menos una mujer, se nos ha dicho, fue llevada al Infierno por el demonio porque «tenía diez vestidos distintos y otros tantos abrigos».4 (Uno se imagina qué severos castigos estarían reservados para el duque de Buckingham, el amigo de Jaime I, que tenía 1.625 trajes, y para la emperatriz Isabel de Rusia, que tenía 8.700 vestidos).5

Debemos cuidarnos de exagerar la influencia de estas diatribas morales por parte de la Iglesia, que probablemente no fueran más efectivas que los sermones sobre otros muchos asuntos. Sin embargo, cualquiera que sea la causa, está suficientemente claro que, en la historia del vestido europeo, ha habido sucesivas olas de pudor que condenaron lo que una generación anterior había tolerado tanto con respecto a la exposición del cuerpo como a la confección de la ropa. Así, nosotros mismos tendemos a considerar como impúdicas tanto la exposición de los senos, característica de mediados del siglo xix, como la acentuación de las nalgas, implícita en los polisones de un período posterior. Los puritanos desaprobaban también tanto la exposición real de la parte superior del cuerpo como el refinamiento del vestido en sí que caracterizaba a la sociedad real en la época de los Estuardo.

Ya que la innovación de cualquier tipo (que es, de suyo, en lo que se refiere a la vestimenta, una forma de exhibición) puede despertar no sólo curiosidad sino también pudor, el cubrirse una parte del cuerpo que habitualmente había estado descubierta puede en sí mismo despertar sentimientos de vergüenza. Así, se afirma que las mujeres salvajes que acostumbran a estar desnudas pueden sentirse tímidas y avergonzadas si una parte de su cuerpo se cubre de pronto. Y nuestras propias jovencitas experimentaron el año pasado sentimientos similares, cuando se encontraron ataviadas por primera vez en su vida con vestidos (de noche) que les ocultaban las piernas. Es como si el impulso de pudor hubiera penetrado todo disfraz y advertido el elemento erótico que constituye un factor esencial en todos los esfuerzos de encubrimiento corporal.

Un caso que, a primera vista, parece presentar alguna dificultad para nuestra clasificación es el que ocurre cuando el pudor se dirige no tanto contra el cuerpo desnudo en sí, sino contra alguna prenda muy ajustada y ceñida que revela la forma del cuerpo, sin exhibir realmente su superficie. Ejemplos de este tipo son las apretadas calzas de los hombres del siglo xvi, las modas femeninas de la década de 1890 y las medias de las mujeres de hoy en día. Reflexionando un poco, está claro, sin embargo, que la objeción en estos casos no se dirige contra las prendas en sí mismas, sino más bien contra la exhibición de la forma natural que permiten estas prendas. El pudor no protesta contra su esplendor, magnificencia o carácter grotesco, sino más bien a causa de su exigüidad y de la falta de forma independiente como prendas, ya que, de hecho, son poco más que pieles artificiales. En todos estos casos es indudable que el pudor se dirige realmente contra la exhibición escasamente velada del cuerpo en sí y no contra la forma desplazada de esta tendencia que se manifiesta a través de la ropa.

III. Nuestra tercera variable concierne a la dependencia del pudor con respecto a motivos psicológicos, originados en la propia persona y en los otros, respectivamente. Por supuesto, y en cierto sentido, toda conducta pudorosa (como toda otra conducta) debe depender directamente de factores psicológicos personales; pero en algunos casos estos factores pueden ser no sólo necesarios sino suficientes, mientras que en otros tienen una referencia definida a la actitud de otras personas, y dependen para su misma existencia de esta referencia.6 En el primer caso, la persona siente que una cierta clase de vestido (o ausencia del mismo) es impúdico en sí mismo. Sus propios sentimientos son una guía suficiente en la materia, y pueden ser independientes de lo que sientan otras personas; de hecho, pueden estar en conflicto con los sentimientos de otros, como cuando una persona de mente puritana evita ciertas formas de exhibición consideradas por sus vecinos como naturales e inofensivas. La actitud de tal persona puede permanecer intacta aun cuando no haya otras personas presentes, como en el caso extremo de los que, actuando de acuerdo con las recomendaciones de sus consejeros religiosos, llevan ropa puesta hasta cuando se bañan, temiendo el efecto de su propia desnudez aun sobre sí mismos. En el otro extremo, hay casos en los que no existe ninguna convicción íntima de la impudicia de la forma del vestido o desnudez en cuestión, pero en los que el motivo primario es impedir el despertar de algún sentimiento no deseado en otros. Uno puede sentir, por ejemplo, que ciertas formas de exhibición producirán en los observadores tal emoción y optar, en consecuencia, por evitarla, si bien, independientemente de la referencia a otros, dicha actitud podría ser considerada como inofensiva.

Es indudable que tal actitud se adopta a menudo; hoy en día, en Inglaterra, puede observarse tal vez con más frecuencia en las clases sociales bajas que en las altas. Y, en realidad, no puede negarse que la actitud esté justificada, por lo menos en cuanto concierne al miedo real de causar disgusto. Por ejemplo, existen personas que incluso pueden sentirse «físicamente enfermas» al contemplar cuerpos expuestos de una manera no habitual (por ejemplo, durante el baño); y esta sensibilidad anormal es, después de todo, sólo una extensión de los sentimientos que pueden despertar en casi todo el mundo, por ejemplo, la enfermedad o la deformidad.

Pero el disgusto no es el único sentimiento de los otros que puede afectar a nuestra conducta de esa manera. El desprecio social prevalente hacia la persona vestida «incorrectamente» es otro ejemplo

de una actitud de los otros que puede hacernos evitar ciertas formas de exhibición sartorial y ciertas formas de libertad o individualidad en el vestir hacia las que de otra manera nos sentiríamos proclives.

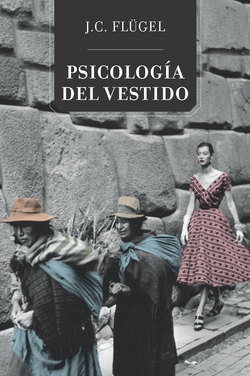

Los celos son otra de las emociones de parte de los otros que probablemente han desempeñado un papel de gran importancia en la historia del vestido, en particular, los celos de los maridos respecto a sus esposas. Un marido celoso no quiere que su mujer suscite demasiada admiración en otros hombres, y la manera más fácil de evitar esto es mantenerla oculta. Esto puede lograrse excluyéndola realmente de la sociedad masculina, tal y como se acostumbra a hacer en gran medida en muchos países orientales. Pero el mismo objetivo puede alcanzarse hasta cierto punto ocultando su cuerpo de la vista de los hombres en las ocasiones en las que se aventura en lugares públicos. Las civilizaciones orientales que han mantenido a la mujer en el retiro doméstico, lejos de todos los hombres excepto de su marido, han ocultado también, en general muy eficazmente, las formas físicas de la mujer cuando sale del hogar. De hecho, puede decirse que toda la teoría musulmana del vestido de calle de la mujer representa un intento —a veces desesperado en su rigurosidad— para impedir que despierte el deseo sexual en los hombres; teoría que, por supuesto, está lógicamente en armonía con un sistema social que hace hincapié en la percepción de que todas las mujeres son propiedad de un hombre u otro. Un ejemplo particularmente notable del funcionamiento de esta teoría se muestra en el vestido de calle tunecino, ilustrado en la figura 14. Se verá que la persona que lo lleva está ampliamente a cubierto de las miradas de los curiosos. El único contacto que tiene su cuerpo con el exterior se da a través de la minúscula hendidura para los ojos; por lo demás, uno sólo puede imaginar la forma y rasgos de esta mujer.

El motivo de los celos, aunque desarrollado con más fuerza en la tradición musulmana, puede observarse a menudo en otras partes, especialmente, quizás, en el hecho de que entre un buen número de pueblos más o menos primitivos las mujeres casadas tienen por costumbre llevar más ropa que las solteras. Incluso entre nosotros, a menudo los maridos no sienten muchos deseos de que sus mujeres atraigan la atención mediante la audacia de sus vestidos, si bien pueden apreciar vestidos de igual atrevimiento cuando los llevan otras mujeres.

IV. Hasta ahora hemos hablado del empeño para impedir el despertar de dos emociones diferentes y opuestas en los otros: deseo y rechazo. Esta actitud doble del pudor constituye la cuarta de las cinco variables en cuyas coordenadas estamos tratando de describir el pudor. Dado que el rechazo, por lo menos el del tipo que nos interesa aquí, tiene en sí el carácter de una reacción contra el deseo, cabría decir que el pudor puede dirigirse o bien contra un deseo primitivo —que si se le permite satisfacerse sin inhibición comportaría placer— o bien contra la manifestación consciente de la inhibición en sí, que si se le permite fortalecerse, producirá necesariamente dolor. En este último caso, se observará que el pudor parece funcionar como una inhibición del segundo grado, que protege del dolor que provocaría el desarrollo pleno de las inhibiciones más primarias.7 Unos pocos ejemplos bastarán para aclarar el sentido de esto. Una mujer puede, por ejemplo, abstenerse de concurrir a un baile con un vestido muy escotado: a) porque, aunque piensa que le sienta bien y experimenta una verdadera gratificación con la vista y la sensación de la desnudez de la parte superior de su cuerpo, no obstante también experimenta una sensación de vergüenza y embarazo ante el mero hecho de que tuviera que hacerlo. El impulso pudoroso aquí se dirige contra el deseo en vez del desagrado (el número iv de nuestro diagrama), y está conectado con los sentimientos que despierta en sí misma y no en los demás (el número iii de nuestro diagrama), pues puede sentirse avergonzada en su propio vestidor cuando no hay nadie más; b) porque, si bien no experimenta los escrúpulos que acabamos de mencionar y disfruta con libertad ante el reflejo de sí misma en el espejo, a pesar de ello teme poder suscitar en demasía el deseo sexual de sus posibles parejas; en este caso, el pudor todavía se dirige contra el deseo, pero ahora se refiere a los sentimientos de los otros en vez de los propios; c) porque, en cuanto se pone el vestido, le sobreviene al instante un sentimiento de repulsión ante su propia imagen. La visión de tanta carne propia desnuda en vez de resultar agradable aunque «pícara» como en a), ahora resulta definitivamente desagradable desde el primer momento, por lo que decide no llevar el vestido para protegerse de esta desaprobación. El pudor funciona aquí en contra del desagrado que nace en su propia mente sin ninguna referencia a los otros; d) porque, si bien puede que a ella misma le agrade el efecto del vestido escotado, piensa en el shock que su apariencia causará a ciertas amistades con mentalidades puritanas y, por su bien, se niega sí misma el placer que la exhibición libre de sus encantos podría proporcionarle. En este caso, el pudor se dirige contra el desagrado en vez del deseo (pues no se atreve a aventurar que esas amistades en concreto encontrarán seductora su desnudez), y se refiere a los sentimientos de otros en vez de los propios.

Está claro que en esta antítesis entre el deseo y el desagrado en realidad estamos tratando con una forma particular del antagonismo general entre la tendencia a exhibirse y la tendencia al pudor del que hablamos en el primer capítulo. La complicación que nos ocupa aquí, tal y como se indicó, estriba en que la inhibición de la tendencia a exhibirse puede darse en varios niveles mentales. Si ocurre de manera subconsciente, es muy probable que se dé la emoción consciente de desagrado. La función de los aspectos más conscientes de la tendencia al pudor se desvía entonces de su objetivo original de combatir el deseo (objetivo ya conseguido) hacia el objetivo secundario de prevenir el desarrollo de la nada placentera emoción del desagrado. Si, por otro lado, la tendencia a exhibirse es lo suficientemente fuerte (en relación con las resistencias) para forzar el camino a la consciencia, entonces estos mismos aspectos conscientes del pudor continúan con su misión original y se oponen a la exhibición.

La medida y el nivel en que los impulsos de pudor logran inhibir las tendencias de exhibición están determinados, por supuesto, por una variedad de factores, algunos de los cuales dependen probablemente de un equilibrio de fuerzas congénitamente determinadas y otros del modo en que las circunstancias, la tradición y la crianza han afectado a este equilibrio. Nos llevaría muy lejos investigar en detalle estos factores. Sin embargo, hay una circunstancia que merece tal vez alguna consideración especial: la belleza natural o la fealdad del individuo en cuestión (de acuerdo con los criterios de belleza de su tiempo y lugar). Un alto grado de belleza hace más fácil que una mujer encuentre placer en exhibirse y adornar su cuerpo, y por lo tanto tiende poderosamente a reforzar las tendencias a la exhibición y el adorno. La posesión de un cuerpo estéticamente inferior, por otro lado, limita las oportunidades de tal placer y, si los demás factores se mantienen iguales, no proporciona una estimulación ni un fortalecimiento correspondientes de las tendencias a la exhibición. En este último caso, por consiguiente, el impulso de pudor tiene una tarea más fácil. Si volvemos al ejemplo que estábamos considerando, está claro que a la mujer vestida con un traje escotado le será muy difícil sentirse disgustada o avergonzada de su propia apariencia si en realidad es extremadamente hermosa; sentirse así representará para ella un tour de force por parte del pudor. Sin embargo, será relativamente fácil para el pudor (o para las inhibiciones subconscientes que actúan a favor del pudor) alcanzar este resultado si su cuerpo está realmente lejos de ser perfecto. De hecho, en este caso ella puede que agradezca un vestido más amplio que oculte sus defectos corporales, o incluso (como sucede a menudo) recurrir a un exagerado pudor para ponerse a salvo de la dolorosa percepción de estos defectos. Así, Knight Dunlap tiene indudablemente razón al recalcar, en una reciente contribución muy interesante a la psicología del vestido,8 la importancia del deseo de ocultar defectos físicos como un factor que interviene en el incremento de ropa o su mantenimiento. En la medida en que el cuerpo está cubierto (a condición de que las ropas no sean ajustadas), las diferencias estéticas entre un individuo y otro tienden a ocultarse. No tenemos realmente medios para juzgar el grado de belleza de la mujer retratada en la figura 14; y, en general, el uso de la ropa tiende a poner en pie de igualdad al que es agraciado y al que no lo es, mientras que el abandono o la reducción de ropa permite al más hermoso el pleno aprovechamiento de sus dones naturales. Probablemente sea verdad, como sugiere Knight Dunlap, que en algunos sentidos hay una lucha continua entre los que pueden sacar ventaja de su cuerpo y aquellos cuyo cuerpo está mejor oculto. Una mengua en la cantidad de ropa que se lleva habitualmente favorece a los primeros y su incremento a los segundos. Así, la reducción en el largo de la falda de los años recientes ha otorgado una gran ventaja a las mujeres que pueden mostrar provechosamente sus piernas, mientras que ha sido seguramente motivo de considerable embarazo para otras. Dunlap considera que la razón por la que los hombres rechazan con tanta vehemencia y persistencia desnudar sus brazos se encuentra en el miedo, por parte de aquellos con un desarrollo muscular menos adecuado, de que sufrirán por la comparación con los miembros más atléticos de su sexo. Sugiere también que, cuando ocurre un triunfo para los que pueden permitirse exhibir cualquier parte de su cuerpo, es probable que este triunfo se compense en otro sentido que admita la igualación de las ventajas del hermoso y del feo en relación con otra parte del cuerpo. De ahí que piense que tal vez no sea casual que, en cuanto a las mujeres, la exposición mayor de la pierna ha sido acompañada por un mayor uso de cosméticos en la cara. Si las deficiencias de las que están peor dotadas en sus miembros inferiores se han expuesto libremente, esta desventaja ha tenido que ser compensada por la igualación de todos los cutis, buenos y malos, a través del uso más general de afeites y cosméticos.9

V. Hemos señalado ya en más de una ocasión la variabilidad de las manifestaciones de pudor. Esta variabilidad no es meramente cuantitativa sino también cualitativa; se relaciona no sólo con la cantidad total de exposición corporal o de exhibición sartorial que se permite, sino también con las partes del cuerpo que pueden ser expuestas o acentuadas. Recientemente, por ejemplo, ha tenido lugar un cambio revolucionario en nuestras ideas acerca de la respetabilidad de la pierna femenina, y las mujeres muestran ahora libremente lo que había estado cubierto, salvo pocas excepciones, desde los albores de la civilización occidental. Puede percibirse mejor la importancia del cambio que ha tenido lugar en relativamente pocos años si recordamos que, no hace mucho tiempo, era poco delicado no sólo mostrar las piernas sino incluso referirse a ellas, por lo menos por su nombre correcto en inglés. Incluso durante un período de excepcional exhibición, lady Brownlow, cuando describe la moda parisina de 1802, afirma que los vestidos se «usaban hasta descubrir una jambe» (y emplea el término francés, según Cecil Brown, que cita el párrafo en una reciente carta a The Times, «presumiblemente porque no era de buena educación mencionar las piernas»). Cuando la madre de Ruskin se rompió una pierna, se refería a su miembro dañado (de acuerdo con su costumbre) como su «extremidad»10 mientras que, en un período anterior, un bienintencionado donante de un par de medias de seda a una novia real fue censurado por las implicaciones indiscretas de su proyectado regalo mediante la afirmación: «la reina de España no tiene piernas».11

Nuestra mayor libertad en lo que respecta a las piernas ha venido acompañada, sin embargo, por una mayor intolerancia de ciertas otras partes del cuerpo y una consecuente incapacidad de usarlas con propósitos de exhibición erótica como ocurría en algunas épocas anteriores. La acentuación de las regiones posteriores del cuerpo lograda por medio del polisón nos parece ahora por lo menos de un gusto muy cuestionable,12 mientras que en este momento hacemos todo lo posible para disimular los senos, que fueron durante mucho tiempo la suprema atracción de la anatomía femenina.

El pudor varía, por supuesto, no sólo en el tiempo sino también en el espacio. En algunos lugares de África central, las nalgas son la región en la que se concentra la vergüenza, vergüenza que excede en mucho, para los habitantes de estos lugares, la relativa a los órganos genitales externos.13 Nuestra sensibilidad pasada con respecto a las piernas no atraía a los musulmanes, que nunca trataron de ocultar el hecho de que las mujeres, al igual que los hombres, son bípedos. Para ellos la parte del cuerpo que había que cubrir era la cara; actitud que, a su vez, era poco comprendida por los europeos, entre los que el velo nunca ha disfrutado más que de una significación decorativa o simbólica, y para quienes la cara, junto con las manos, ha sido usualmente la región más libre del sentimiento de vergüenza.

Así, el pudor varía enormemente en su incidencia anatómica, y una descripción completa de su naturaleza y funcionamiento en un caso dado requiere un análisis de este aspecto tanto como cualquiera de los otros puntos que hemos tratado en este capítulo. La única diferencia es que, en el presente caso, la dirección del pudor no puede ser descrita en términos de una simple variación entre dos extremos (como en el caso de nuestras primeras cuatro variables) sino que puede, por lo menos teóricamente, distribuirse en cualquier proporción en las diferentes superficies del cuerpo: aunque, en la práctica, se aplica comúnmente de manera principal a una o dos de un pequeño número de zonas bien definidas.

1. Schurtz, 86, p. 122

2.Parsons, 71, p. 145

3. Con ocasión del gran terremoto de julio de 1930, varios teólogos católicos romanos no dudaron en expresar el punto de vista de que este desastre era «un azote blandido por la mano misericordiosa (!) del Todopoderoso» y un correctivo divino provocado por «los desórdenes morales y, en particular, por las vergonzosas modas», y en sostener que «Nápoles había sido salvada de la catástrofe porque [los napolitanos] habían rechazado las escandalosas modas femeninas actuales».

4. Parsons, 71, p. 43.

5. Fuchs, 44, vol. ii, p. 205.

6. La inmensa mayoría de los psicólogos actuales sostiene que todas nuestras tendencias «morales» más específicas, incluyendo las relacionadas con el pudor, se originaron de esta última manera. Sin embargo, afortunadamente no es necesario que consideremos aquí la importancia relativa de las tendencias morales heredadas y adquiridas. No obstante, es deseable tener en cuenta que la conducta moral que originalmente dependía de sanciones exteriores (la actitud de otras personas) puede con el tiempo llegar a depender de una sanción interna (es decir, puede llegar a ser independiente de otras personas).

7.En este sentido, la función del pudor es, en cierto modo, comparable con la de una «fobia» que, como parece demostrarlo la investigación psico-analítica, sirve para proteger al individuo de la dolorosa ansiedad que sobrevendría si se enfrentara a la situación (psicológicamente) «peligrosa».

8. 24, p. 64.

9.Cf. más adelante, capítulo 12.

10. Amabe Williams-Ellis, The Tragedy of John Ruskin, p. 232.

11. Havelock Ellis, Erotic Symbolism, p. 26.

12. Que el polizón simbolizaba realmente y servía para llamar la atención hacia las nalgas era, por supuesto, claramente evidente para todos los que dedicaran alguna consideración a las modas del momento. Cf. la divertida rima en boga entonces:

Die letzte Kleidermode war

Noch immer nur so so;

Jetzt erst sind wir ganz und gar

Ein wandelnder P...

[La última moda del vestido

Todavía se podía tolerar;

Es ahora cuando de verdad

Somos un trasero andante.]

13. Cf. Schurtz, 86, p. 50.