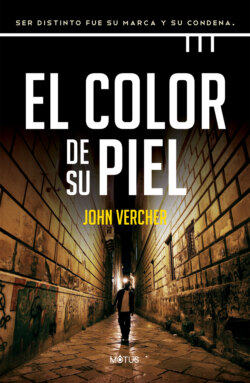

Читать книгу El color de su piel (versión latinoamericana) - John Vercher - Страница 9

ОглавлениеCAPÍTULO 3

ROBERT ADVIRTIÓ LA MIRADA DE reojo que le dirigió la enfermera de Urgencias. Dio una última pitada antes de arrojar a la calle el cigarrillo, que aterrizó en la nieve con un siseo. Por cierto, no era el único médico del hospital que fumaba, pero era de los muy pocos que lo hacían. Sabía que no estaba bien visto, pero acababa de retomar el hábito. Miró su reloj. La enfermera había llegado para el cambio de turno. Podía irse ahora si quería, pero no tenía prisa por volver a casa. La soledad hacía que todo pareciera más intenso y más grande. El eco de pasos descalzos sobre el suelo de madera del comedor, que aunque solo tenía espacio para ocho comensales, era como el salón de fiestas de un gran castillo. La interminable cama de dos metros sin bordes en la que siempre se despertaba en el medio, sin importar la cantidad de veces que se girara. La mesa de la cocina que se extendía hasta el infinito, sin nada que interrumpiera su superficie de roble salvo los papeles del divorcio que habían llegado unos días atrás.

Papeles que ella ya había firmado.

La nieve que se había asentado sobre sus rizos entrecanos se derretía y corría por su cuero cabelludo, enfriándolo en algunas partes. Hizo sonar el nudillo de su dedo anular. Deslizó su anillo de bodas hacia arriba y hacia abajo, su piel café claro era casi blanca debajo. Un viejo hábito, nunca se había acostumbrado a las joyas, a ninguna joya, pero en especial en sus manos.

Se dirigía al interior a buscar sus llaves cuando oyó el ulular de una sirena a lo lejos. Esperó. El efecto Doppler se desvaneció a medida que la ambulancia se acercaba. El vehículo patinó ligeramente antes de detenerse por completo debajo de la arcada. La sirena se apagó, pero la reemplazó un gemido sordo procedente del interior. Las puertas traseras se abrieron; un paramédico bajó de un salto y ayudó a su compañero a guiar la camilla. Un joven negro y larguirucho iba sujeto a ella, su jersey con capucha color café estaba empapado en sangre. La sábana que yacía arrugada a sus pies por las convulsiones estaba cubierta de heces y orina. La máscara de oxígeno se empañaba con cada gemido.

Robert siguió al interior a los paramédicos, quienes lo pusieron al tanto de la situación en el camino a la unidad de traumatología. Los huesos del lado izquierdo de la cara del chico estaban aplastados y el lado derecho tenía muchas fracturas, probablemente a causa de un impacto secundario. Le quedaban unos pocos dientes intactos y la intensidad del golpe le había lacerado la lengua casi por la mitad. Algunos fragmentos de la cavidad orbitaria habían dañado un ojo. Era probable que perdiera la visión, o el ojo en su totalidad. Los pocos estudios neurológicos que habían podido hacerle cuando no estaba convulsionando sugerían una hemorragia cerebral.

Los fragmentos rojos que Robert le quitó de la piel indicaban que alguien lo había golpeado con un ladrillo. ¿Se lo habrían arrojado? ¿Lo habrían dejado caer sobre él? Parecía imposible que alguien pudiera ejercer esa fuerza de impacto sobre otra persona.

El equipo de residentes se movilizó enseguida para estabilizarlo. Después de llamar al neurocirujano de guardia, el equipo derivó al joven a la unidad de terapia intensiva. Robert se quitó el barbijo y la bata, los arrugó y los arrojó dentro del bote de basura. Erró el tiro por muy poco. Uno de los paramédicos estaba de espaldas a la estación de enfermería, con los codos apoyados sobre el mostrador y seduciendo a una joven auxiliar de enfermeras. Vio el tiro errado y movió la barbilla en dirección a Robert.

—Espero que sea mejor para otras cosas —acotó.

Robert esbozó una sonrisa a medias y se unió a ellos en la estación para revisar la historia clínica del chico.

—Homewood —musitó para sí. Compartían el pueblo de nacimiento, aunque Robert no había regresado allí en años. Desde antes de que su mamá enfermara. Luego murió su papá. Y después le siguió su mamá. Una ola de soledad abrumadora lo invadió; luego, con una profunda exhalación, dicha ola se retiró. Robert apartó la historia clínica.

—Seguramente algún tipo de venganza —aventuró el paramédico.

Robert alzó la vista.

—¿Perdón?

El paramédico se volvió y apoyó los brazos sobre el mostrador, de pie frente a Robert. Su chaqueta abultada ocultaba en parte su tarjeta de identificación, pero Robert alcanzó a ver su nombre de pila: Scott.

—El chico —explicó—. Es probable que lo hayan atacado como represalia. Su amigo pandillero estaba ahí cuando llegamos.

—Ese chico no llevaba ropa de un color específico —retrucó Robert—. Pero como su amigo sí, supongo que es suficiente.

Scott se acomodó sobre los codos.

—Tú mismo lo dijiste, el chico es de Homewood. Saca tus conclusiones.

—Yo soy de Homewood —replicó Robert—. ¿Estás diciendo que negro más Homewood es igual a pandillero? ¿Saqué bien mis conclusiones?

Scott se apartó del mostrador y se pasó los dedos por el cabello; sus mejillas pálidas estaban sonrojadas.

—No quise decir eso y lo sabes.

—Por supuesto —respondió Robert. Se puso de pie y se dispuso a marcharse, pero se detuvo—. Déjame preguntarte algo. ¿Cuánto tiempo te demoraste en llegar?

—¿Perdón? —dijo Scott.

—Cuando recibieron la llamada y te enteraste de que un chico negro había sido atacado, ¿te apresuraste? ¿O seguiste intentando conseguir el número de teléfono de alguna joven enfermera en otro hospital?

—¿Me estás llamando racista?

—¿Y cuando recogiste a ese joven, hiciste todo en tu poder para salvarlo en el viaje hasta aquí o pensaste que era un pandillero menos en la calle?

Robert advirtió en su periferia que la auxiliar que había estado hablando con Scott intercambiaba miradas incómodas con la enfermera que estaba junto a Robert. Scott apoyó las manos sobre el mostrador con expresión tensa y una ligera mueca en los labios.

—Puedes irte a la mierda, doctor. No sabes nada de mí.

—Oh, sí —respondió Robert—, creo que sí.

Scott se alejó con las manos en alto en un simulacro de rendición y se encaminó hacia las puertas corredizas que llevaban al estacionamiento. Tomó a su compañero en el camino y se marcharon sin mirar atrás. Robert volvió a dejarse caer en la silla. Sentía unos ojos sobre él, y al mirar hacia la izquierda vio a Lorraine, la enfermera a cargo, con los ojos muy abiertos. A continuación, una sonrisa burlona arrugó sus mejillas morenas.

—Bien, doctor Winston —dijo—. Te vi.

Robert dio un respingo.

—¿Se me fue la mano?

—Por favor. No lo suficiente.

Robert esbozó la sonrisa más genuina que pudo. No se arrepentía de lo que había dicho, pero lamentaba la necesidad. Tomó la historia clínica otra vez y leyó el nombre.

—Marcus Anderson —pronunció.

¿Sería alguien que su madre podría haber conocido? ¿Acaso su padre y el abuelo de Robert habrían mirado juntos los partidos de los Steelers los domingos?

—Lorraine, tenme al tanto de él, ¿quieres?

La enfermera asintió y se alejó para sumarse a otros miembros del personal agrupados alrededor de la estación de enfermería para escuchar el pronóstico del tiempo en la radio. Se avecinaba la tormenta del noreste. Los que vivían muy lejos estaban preparando consultorios externos para pasar la noche allí. Bromeaban y reían. No excluían a Robert, pero tampoco lo incluían. No los culpaba. Disfrutaba de estas rotaciones con el hospital escuela. A menudo, pero no siempre, se ganaba cierto respeto. Sin embargo, una cosa permanecía constante: dondequiera que fuera, en especial con los equipos de traumatología, no lograba establecer la camaradería de la que había disfrutado en las trincheras y, por lo tanto, solía estar solo, esta noche más que nunca.

Terminó de redactar sus notas, tomó su abrigo del perchero que había detrás de la estación de enfermería y volvió a salir. Una ráfaga de aire helado atravesó su uniforme quirúrgico y los calzones largos que llevaba debajo. Se apoyó en su lugar de costumbre de la pared externa y buscó otro cigarrillo del paquete doblado en el bolsillo delantero de su abrigo. Apreció el aire frío, inhaló profundamente, cerró los ojos y volvió a ver la mesa del comedor.

Ella no había esperado su respuesta. Allí estaba su firma, estampada en cada página junto a las etiquetas de plástico multicolores en forma de flecha que indicaban el espacio vacío donde él debía firmar. Tamara Winston.

El día que habían llegado los papeles, había estado a punto de llamarla, pero la última vez que lo hizo había sido un error. Se habían dicho cosas, cosas peores que la vez anterior, cuando ella había decidido que necesitaban pasar más tiempo separados. Se había ido a casa de su hermana, de su maldita hermana, a quien nunca le gustó Robert para empezar, y quien él sabía, simplemente sabía, que aprovecharía la oportunidad de ahondar en la brecha que amenazaba con separarlos definitivamente. Asqueado por la idea de que ella estuviera susurrando al oído de Tamara como si estuviera pronunciando un conjuro, Robert apagó el cigarrillo en la huella de sus zapatillas deportivas y regresó al interior del edificio. Se acercó a Lorraine, quien estaba sentada a su escritorio.

—¿Algún lugar cerca donde pueda beber un trago? —preguntó.

—¿No escuchas el pronóstico, eh?

—Todavía no está tan feo —respondió él—. Uno solo antes de volver.

—Si fuera tú me iría a casa. Esos caminos se van a poner feos enseguida.

—Nací conduciendo en la nieve —dijo—. ¿Quieres venir conmigo?

Lorraine levantó la mano izquierda con la palma hacia ella y movió los dedos. Un diamante atrapó las luces encima de su cabeza y resplandeció.

Robert se llevó las manos al pecho en un mea culpa.

—No quise faltarte el respeto.

—Olvídalo —respondió ella con una sonrisa—. Lou’s queda a un par de cuadras hacia allá. —Señaló el oeste—. Es lo más cerca si quieres un trago rápido. Tal vez no sea lo más hospitalario, pero puedes arriesgarte.

Robert ladeó la cabeza, sin entender a qué se refería. Lorraine arrugó la boca y lo miró con el ceño fruncido, y Robert entendió. El bar equivocado para su color de piel.

—Gracias —dijo—. Nos vemos mañana.

Afuera, los copos caían con más intensidad. Los coches se deslizaban, el ruido de los neumáticos quedaba amortiguado por la gruesa capa de nieve que cubría la calle. Robert se levantó el cuello del abrigo y sacó un gorro de lana del bolsillo. Caminó en dirección a Lou’s. Un camión de sal pasó con estruendo y salpicó los parabrisas y las puertas con trozos cristalizados que dejaron marcas pequeñas en el blanco prístino.

Robert y Tamara se habían dicho cosas que no habían querido decir, o al menos cosas que sí habían querido decir pero que deberían haberse guardado para sí mismos. Durante las semanas que siguieron a la pérdida del bebé, Tamara se había apartado sistemáticamente de Robert. Ella tenía esa risa ancha y contagiosa, acompañada de movimiento de cabeza pero nada pretenciosa, y seguida de resoplidos cuando algo le resultaba verdaderamente divertido. Se había reído de esa manera en la camilla cuando le hicieron el primer ultrasonido. Sus movimientos emocionados al escuchar el rápido latido del corazón habían hecho sonar el papel que cubría la camilla como un aplauso.

Pero no hubo risas en el último ultrasonido. Tan solo la respiración de los dos, primero contenida a causa de la emoción, luego llena de temor, y por último, liberada con un suspiro lento y simultáneo. Una asistente del médico les había dado la noticia. Robert supuso que el médico solo se tomaba la molestia de aparecer en ocasiones felices y, en cierto modo, entendía por qué. Cuando era estudiante de medicina, sus instructores lo obligaban a dar las malas noticias a los pacientes terminales o a los miembros de las familias que perdían a un ser querido. Había sentido un dolor físico al tener que hacerlo, como imaginaba que les había sucedido a sus profesores antes que a él. Se asemejaba más a un rito de pasaje que a una práctica habitual a la que se sometía a los novatos. Qué extraño y claro había parecido en ese momento, mientras la asistente limpiaba el gel del vientre de Tamara y volvía a colocar la sonda manual del ultrasonido en su lugar con el sonido de un arma al ser enfundada.

—Tu cuerpo ha completado el aborto —le había explicado—. Tómate el tiempo que necesites.

Cuando los dejaron solos, Tamara y Robert habían oído sonidos de excitación apagados a través de la pared. Tamara le tomó la mano y él la había ayudado a bajarse de la camilla y a vestirse en medio de un aturdimiento silencioso. Sin lágrimas. Sin palabras. Robert la había guiado a través de la sala de espera llena, con sus manos en los hombros, como para protegerla de los paparazzi. Por la forma en que todos la habían mirado, tratando de aparentar que no lo hacían, con los ojos por encima de las revistas de embarazo, de novias y de entretenimiento, Robert se dio cuenta de que sabían lo que había ocurrido; ella no merecía esa atención. En el pasillo hacia el elevador, Tamara se volvió con los ojos llenos de lágrimas.

—Tengo hambre —declaró. Frunció la boca en una media sonrisa. Él le devolvió la sonrisa.

—Yo también me comería algo —convino.

Tomaron un desayuno tardío en un restaurante cerca del consultorio del obstetra. Todavía no habían logrado quitarse el frío invernal de encima y Tamara se perdía dentro del enorme jersey con capucha de Robert. Revolvió sus huevos pasados por agua con el tenedor y mezcló las yemas con la montaña de kétchup que los cubría.

—¿Estás tratando de encontrarlos? —preguntó Robert.

—¿Qué?

—Los huevos que te trajeron con el kétchup. Porque no los veo. —Tamara trató de contener una sonrisa—. No sonrías. No es gracioso. No estoy bromeando, creo que nos estafaron. —Tamara apretó más los labios mientras seguía forcejando. La camarera les sirvió más café y ella lo bebió. Robert se inclinó sobre la mesa—. ¿Viste? ¿Viste cómo nos miró? —inquirió—. Apuesto a que si eres blanco te dan huevos con el kétchup. —Tamara escupió el café en la taza, se limpió la boca y resopló. Robert sonrió.

—Estás muy loco —dijo.

Robert se encogió de hombros y sonrió. Superarían esto. Eran fuertes. Sabían reírse. Tomó la mano de Tamara y ella se reclinó hacia atrás, pero luego frunció el entrecejo y entornó los ojos. Se tomó del estómago. Su sonrisa desapareció. Se movió en el asiento y sus ojos se humedecieron al instante.

—Robert —susurró.

Miró hacia abajo y meneó la cabeza. Cuando la alzó, las lágrimas rodaban por sus mejillas. Robert se deslizó junto a ella en el cubículo. La entrepierna de sus pantalones deportivos grises estaba manchada de rojo, como si se hubiera roto un bolígrafo. Robert se quitó el suéter y se lo envolvió alrededor de la cintura, dejó dinero sobre la mesa y la sacó deprisa del restaurante. Incluso con quince semanas de gestación, le habían dicho que podía esperar tener calambres, manchas de sangre, tal vez algo de sangrado. No le habían dicho cómo se sentiría. Tamara se acurrucó en posición fetal en el asiento trasero y lloró calladamente durante todo el trayecto a casa.

Esa noche y todas las siguientes, ella se había alejado cada vez más del centro de la cama y evitado el contacto con Robert cuando él intentaba salvar la brecha. Se acostaba completamente vestida y se duchaba con la puerta de la habitación principal cerrada.

A pesar de las protestas de Robert, Tamara retomó el trabajo en una semana. Tenía reuniones hasta tarde. Cenaban comida congelada que calentaban en el microondas o comida para llevar sentados frente al televisor. Ella casi no hablaba, al menos no con Robert. Se pasaba horas en el teléfono con su hermana, que vivía en San Diego, mientras él buscaba artículos de revistas médicas en Internet, fingía no escuchar y trataba de entender qué había hecho mal.

La pelea comenzó después del tercer turno consecutivo de Robert de ocho de la mañana a ocho de la noche, que cubría un fin de semana. Tamara había decidido finalmente que necesitaba más tiempo sin trabajar y se estaba quedando en la casa. Robert había dormido en el hospital para darle el espacio que pensaba que ella quería. Cuando regresó a la casa, el bote de basura llevaba acumulados tres días de envases de desayuno, almuerzo y cena congelados y olía a plátanos maduros. El fregadero estaba tapado de vasos de vino con círculos secos en el fondo. En la habitación, la ropa de Tamara colgaba de la cinta de correr, las blusas yacían tiradas en el suelo y la ropa interior cubría el borde de la cesta de la ropa sucia.

El excusado se descargó y Tamara apareció en el vano de la puerta, su silueta delineada por la luz en el techo detrás de ella. Llevaba puesto lo que se había convertido en su nuevo uniforme: un pañuelo tipo bandana en la cabeza, una camiseta térmica blanca de manga larga, pantalones deportivos gris jaspeado y pantuflas de gamuza. Dio un ligero respingo al ver a Robert, luego pasó caminando junto a él, se metió debajo del edredón y se giró de espaldas. Robert se sentó en el borde de la cama.

—¿Has salido hoy? —preguntó—. ¿O ayer?

—¿Dónde has estado? —preguntó ella.

—No quería agobiarte.

Tamara descorrió el edredón y se sentó con lentitud. Habló con voz suave.

—¿Podemos hacer que esto no se trate de ti? ¿Por favor?

—Lo siento. De verdad, no fue mi intención.

—¿Y cuál fue tu intención?

—Yo también perdí ese bebé, Tam.

—¿Ese bebé? ¿Es necesario que siempre seas tan clínico?

—No. —Robert se miró las manos. El clima frío las había secado y les daba un aspecto ceniciento. El repetido lavado de manos después de cada paciente le agrietaba la piel y dejaba unas líneas delgadas y rojas entre sus nudillos color café claro—. No podía pensar en términos de “él” o “ella” —agregó—. Me costaba.

—Era una niña —precisó Tamara—. Creo… creo que era una niña.

—Una niña. ¿Tenía un nombre? —Tamara meneó la cabeza—. Me pregunto a quién se habría parecido.

Tamara logró esbozar una sonrisa débil.

—Sé que era un riesgo a nuestra edad. Y que tal vez haya sido la última oportunidad. Pero podríamos intentarlo de nuevo. —Robert le guiñó un ojo, con la ilusión de arrancarle una sonrisa genuina—. Después de todo es la parte divertida, ¿no? —Se extendió hacia ella pero, una vez más, ella lo eludió. Robert retiró la mano—. ¿Qué pasa, Tam? ¿Qué fue lo que hice? ¿Qué estoy haciendo mal que ni siquiera dejas que te toque? Dímelo y no lo haré más.

—Lamento no poder lidiar con esto de la forma que tú querrías que lo hiciera. No puedo fingir que ella era “ese bebé”. No tengo tu talento para el desapego. Pero digamos que ya me siento bastante mal sin que tengas que hacerme sentir culpable por no tener ganas de coger contigo.

—¡Ey! Espera un minuto, ¿qué? No pretendo hacer eso, Tam.

Tamara se enjugó una lágrima de la mejilla con el dorso de la mano.

—Yo no quería esta bebé y tú me hiciste quererla, y ahora no está más.

—¿Yo te hice quererla?

—Te dije que no quería un bebé, pero tú presionaste y presionaste y presionaste. Tu mamá tenía que tener un nieto y no podías decirle que no, ¿verdad? No podías dejarme decir que no.

—De acuerdo. Estás enojada. Vamos a decir algo estúpido. Necesitas un poco de espacio.

—Deja de decirme lo que necesito, Robert. No necesitábamos esta bebé. Estábamos muy bien, nosotros dos solos.

Cansado de defenderse durante días, habló sin pensar.

—Bueno, supongo que me lo demostraste, ¿no?

En el momento en que esas palabras salieron de su boca, suspiró, enojado consigo mismo. Pero era demasiado tarde. Tamara lo miró con incredulidad y se abrazó a sí misma. Robert sabía que debería cruzar al otro lado y tratar de abrazarla, pero la acusación de ella era muy dolorosa y le calaba profundo. Ambos eran orgullosos, a veces al punto de lo absurdo, y en ese momento, la distancia parecía inconmensurable.

Tamara se enjugó los ojos y se acurrucó de espaldas a él debajo del edredón. Robert se arrodilló sobre el colchón y se extendió hacia ella. Iba a tomarla en sus brazos, aunque se resistiera. La dejaría que gritara, que le pegara, si era necesario. Que liberara ese dolor para que pudieran volver a ser los de antes. Los elásticos crujieron bajo su peso y Tamara habló, con voz apenas audible.

—Me gustaría dormir ahora —aseveró.

La determinación en su voz fulminó la resolución de Robert. Se alejó de la cama y cerró suavemente la puerta de la habitación a sus espaldas.

Hizo una pausa. El suelo de madera chirrió cuando Tamara se levantó. Luego se oyó el ligero zumbido del ventilador de pie giratorio que ella tenía en su lado de la cama. No podía dormir sin que ese sonido uniforme la arrullara, del mismo modo en que Robert siempre necesitaba sacar la pierna por debajo del edredón. Ninguno de los dos entendía la estrafalaria conducta del otro a la hora de dormir, y se habían reído de lo inquietos que se habían sentido una noche en que habían tratado de no ceder a sus extraños hábitos.

Tamara no podía dormir sin el ventilador.

Robert se preguntó si podría dormir sin él.

A la mañana siguiente, ninguno de los dos habló acerca de la pelea. No hablaron de nada. La discusión pendía en el aire como una lluvia radioactiva que se tornaba más potente por la negativa de ambos a reconocerla. Antes de que Robert se hubiera armado de coraje para ofrecerle quedarse en casa y no ir a trabajar, Tamara ya había subido las escaleras a la habitación.

Cuando él regresó, ella estaba sentada a la mesa de la cocina, con los ojos enrojecidos. Se había arreglado el cabello y se había cambiado; se había quitado la ropa deportiva y llevaba una blusa y jeans. Robert se sentó frente a ella. Tamara lo miró a los ojos.

—Me voy a ir por un tiempo.

—No, no lo harás.

—Necesito hacerlo. Solo por un tiempo.

—Lo siento mucho, Tamara.

—Sé que lo sientes —respondió—. Yo también lo siento. Pero el hecho de que nos hayamos dicho esas cosas, Robert, algo está mal. Entre nosotros.

—Perdimos un bebé, Tam.

—Creo que quizás nos perdimos un poco a nosotros mismos también, Robert. Y necesito tiempo para pensar y ver si eso es así. No puedo hacerlo aquí.

Robert se tomó las manos y se las llevó a la boca. Quería discutir y hacer que se quedara, pero él también lo había sentido, ese río que los separaba y los dejaba en orillas opuestas, ambos sin los recursos para vadearlo.

—¿Y si digo que no?

—No es una decisión tuya.

—¿Adónde irás?

—A la casa de mi hermana.

—¿A California? —Robert exhaló con fuerza—. ¿Puedo llevarte al aeropuerto?

—El taxi ya está en camino.

Minutos más tarde, Robert cargó las maletas en la parte trasera del taxi, que esperaba con el motor encendido.

—Llevas muchas cosas —comentó.

Tamara le apoyó una mano en la mejilla y él inhaló. La crema de cacao que suavizaba su piel despedía olor a hogar. Robert tragó fuerte para aliviar el nudo que se estaba formando en su garganta. Le besó la palma y prometió llamar. Ella no devolvió la promesa. El taxi se alejó y las luces traseras iluminaron los copos de nieve que habían comenzado a caer.

Había pasado poco más de un año y el tiempo no había logrado mitigar los sentimientos. Robert llegó a Lou’s. El letrero de neón rojo sobre la entrada del bar emitía un zumbido. Golpeó los pies contra el suelo para quitarse la nieve de los zapatos y entró. Solo un trago. Una entrada en calor, tal vez para el inicio de una nueva tradición. Para recordar, a través del olvido.