Читать книгу Stefan George - Jürgen Egyptien - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

I DIE

SCHÖNE KUNST Kindheit und Jugend: Die Erfindung von Kunstsprachen

ОглавлениеRobert Boehringer hat in sein Erinnerungswerk Mein Bild von Stefan George eine Ahnentafel aufgenommen, die die Familiengeschichte bis ins 18. Jahrhundert zurückverfolgt. Wenn man die angeführten Berufsbezeichnungen durchgeht, stellt man fest, dass fast alle im Bereich der Landwirtschaft und da speziell im Weinbau und im Müllerhandwerk tätig waren. Die Familie George stammte ursprünglich aus dem deutschsprachigen Ort Rupeldingen in Oberlothringen, die Familie Schmitt, der Stefan Georges Mutter angehörte, war aus dem Nahegebiet.

Der Urgroßonkel Johann Baptist George wanderte zu Beginn des 19. Jahrhunderts nach Büdesheim, heute ein Ortsteil von Bingen, aus und erwarb dort Grundbesitz. Da er selbst keine Kinder hatte, ließ er die Söhne seines Bruders nach Büdesheim nachkommen. Einer hieß Etienne (eigentlich Stephan) George, der Weingutsbesitzer wurde und es bis zum Bürgermeister und zum hessischen Landtagsabgeordneten brachte; der andere war Anton George, ebenfalls Weinhändler. Er ist der Großvater des Dichters Stefan George. Anton George nannte seinen einzigen Sohn ebenfalls Stephan George.

Dieser Stephan George war Weinhändler und Gastwirt. Er soll ein heiteres Gemüt gehabt haben, wahrte den Besitz ohne den Ehrgeiz, ihn zu mehren. Gegenüber seinem Sohn Stefan verhielt er sich großzügig. Er unterstützte ihn finanziell und übte keinerlei Druck auf ihn aus. George äußerte einmal: „Sein Vater hätte ‚Ja‘ zu seinem absonderlichen, außergewöhnlichen Leben gesagt, weil er so ungeheuer sparsam gewesen wäre; davor hätte der Vater Respekt gehabt und hätte ihn gewähren lassen.“ (EG 76) Stephan George heiratete am 22. Mai 1865 Eva Schmitt. Beide Eheleute stammten aus katholischen Familien.

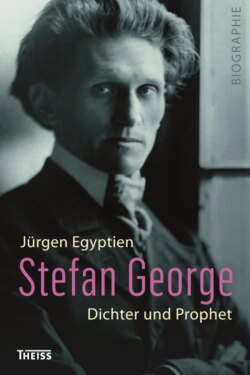

Die Mutter wird als eine arbeitsame, eher verschlossene Frau geschildert. Sie war fromm und mied selbst den Kindern gegenüber körperlichen Kontakt. Das Paar hatte drei Kinder. Genau neun Monate nach der Hochzeit wurde ihnen die Tochter Anna Maria Ottilie geboren. Am 12. Juli 1868 folgte als zweites Kind Stefan Anton George, der den Rufnamen Etienne erhielt. Etwa zweieinhalb Jahre später kam noch der jüngere Bruder Friedrich Johann Baptist hinzu. Alle drei Geschwister blieben unverheiratet und kinderlos, so dass die Familie George mit dieser Generation ausstarb. Von Stefan George ist ein Kinderfoto bekannt. (Abb. 1) Es zeigt ihn im Alter von etwa drei Jahren.

Das Foto ist von dem bedeutenden Fotografie-Atelier Hilsdorf in Bingen angefertigt worden. Um die Haltung des linken Arms zu ermöglichen, hat man den Knaben auf einen Schemel gestellt. Die Kleidung hat den Charakter einer Livree. Das aufgeschlagene Buch auf dem Tisch dürfte ein bürgerliches Accessoire sein.

Die Familie zog im Jahr 1873 von Büdesheim nach Bingen in ein Haus beim Nahekai. George mochte dieses Haus gerne, in das er bis in sein letztes Lebensjahr immer wieder zurückkehrte. Die Dachkammer und das Gartenhäuschen nutzte er als Refugium für seine Lektüren, später konnte er sich ein Zimmer nach eigenen Vorstellungen einrichten, in dem er gerne seine Freunde empfing. Von 1876 bis 1882 besuchte George die Bingener Realschule. Für Fremdsprachen zeigte er von Beginn an eine besondere Empfänglichkeit. Dabei profitierte er von dem vertrauten Verhältnis zu einer älteren ledigen Frau, die immer Zeit für ihn hatte und ihm auch solche Fragen beantwortete, die er Zuhause nicht zu stellen wagte. Diese Person – deren Namen man nicht kennt – beherrschte Französisch, Englisch und Italienisch. Bei ihr fiel ihm die erste italienische Sprachlehre in die Hände (vgl. SL 79).

Die schulischen Leistungen Georges waren unauffällig, nur im Turnen weisen die erhaltenen Censurscheine ein konstantes ‚Ungenügend‘ aus. Diese Note bekam er auch in ‚Gesang‘, von dem er nach dem Übertritt ins Darmstädter Ludwig-Georgs-Gymnasium dispensiert wurde. Selbst im ‚Schreiben‘ und in ‚Naturgeschichte‘ traf ihn im Herbstzeugnis 1880 dasselbe Urteil, was insofern erstaunt, als George ob der in seinem Werk vorkommenden Pflanzennamen als genauer Kenner der mittelrheinischen Flora gilt. Ein aus dem Jahr 1882 stammendes Herbarium beginnt sogar mit einer Art botanischer Topographie, wo der Vierzehnjährige neben Flur- und Ortsnamen die getrockneten Pflanzen eingeklebt hat. Von einer umfassenden Einführung in die Pflanzen der Heimat zeugt auch der autobiographisch gefärbte Text Kindlicher Kalender aus Georges Prosaband Tage und Taten, der berichtet, dass die Mutter ihn und die Geschwister „die namen und die kräfte der blumen und kräuter“ (SW XVII, 14) lehrte. Dieser Text liefert einen Eindruck von der Atmosphäre des Lebens in Bingen, das während Georges Kindheit noch ganz im Zeichen des Kirchenjahres stand. Dessen Rhythmus wird mit dem Kreislauf der Natur und mit den eigenen und zugleich kollektiven Gewohnheiten synchronisiert, die nach profanen und sakralen unterschieden sind. Die profanen Aktivitäten bestehen aus Schlittenfahren, der Teilnahme am Fasching, dem Anfertigen von Flöten und Pfeifen, den sommerlichen „abendmahlzeiten im tannenrund“, der Mutprobe, beim Johannisfeuer „unsre nackten arme in die freie züngelnde flamme zu schnellen“, und daraus, während der Erntezeit „kränze von kornblumen“ zu flechten. Die sakralen Tätigkeiten setzen sich aus dem Empfang des Aschenkreuzes, dem Schmücken des Marienaltars im Mai, der Teilnahme an der Fronleichnamsprozession, dem Johannisfest, der Prozession zur Rochuskapelle und den Frühmetten in der Adventszeit zusammen.

Von Beginn an ist Georges Dichtung gesättigt von der ästhetischen Bildkraft und der rituellen Form der katholischen Liturgie. Nicht zufällig heißen seine ersten beiden Gedichtbände Hymnen und Pilgerfahrten und wird ein programmatisches Gedicht mit dem Titel Weihe sein Werk 1890 eröffnen. Als Reminiszenz an eine konkrete eigene Erfahrung kann das erste Gedicht der Verjährten Fahrten aus den Pilgerfahrten angesehen werden, das wohl eine Wallfahrt zum Gnadenort Walldürn im Odenwald erinnert. Neben der starken Präsenz der katholischen Religion, die dem Leben eine spirituelle Form gab, gehörte für George aber auch die ganz praktische Sphäre von Ackerbau, Viehzucht und Weinanbau zu seinen Alltagserfahrungen. Durch die Nähe zu landwirtschaftlichen und handwerklichen Tätigkeiten bewahrte sich George immer eine besondere Sympathie für Bauern und alle mit den Händen Tätigen. Es wäre zwar verfehlt, George als eine Art Heimwerker zu bezeichnen, aber er verfügte über allerlei praktische Fertigkeiten und wusste etwa, ein Weinfass fachgerecht anzuzapfen. Die Bekanntschaft mit der bäuerlichen Sphäre vermittelte ihm von Beginn an auch eine gewisse Erfahrung mit jüdischen Mitbürgern. So konnte er beobachten, wie die Bauern auf dem Bingener Viehmarkt auf die Vermittlung des sogenannten ‚Vieh-Juden‘ angewiesen waren. Ohne diesen Herrn Hirsch war offenbar kein Geschäft zu machen. Die Bauern warteten geduldig auf sein Eintreffen und wickelten dann mit seiner Hilfe zu allgemeiner Zufriedenheit ihre Käufe und Verkäufe ab. Für George war es eine lehrreiche Beobachtung, die in ihm die Überzeugung verankerte, dass Juden die idealen Vermittler seien, eine soziale Eigenschaft, von der er als angehender Dichter nachhaltig profitieren würde.

Gleich zu Beginn von Georges Schulbesuch dürfte es zu einer seelischen Verletzung durch eine Klassenkameradin gekommen sein, die sich ihm offenbar tief einprägte, denn er erzählte sie noch im Jahre 1929. Er hatte das Mädchen über ein erlittenes Missgeschick ins Vertrauen gezogen und von ihr Stillschweigen zugesichert bekommen. Dann jedoch musste er erleben, wie sie ihr Versprechen brach und der Lehrerin alles haarklein erzählte. Gegenüber Edith Landmann, die diese Erinnerung überliefert, kommentierte er das mit den Worten: „Da wusst ich genug. Sie musste, es war nicht aus Schlechtigkeit, aber sie wäre geplatzt.“ (EL 194) Es mag sein, dass diese frühe Erfahrung eines Vertrauensbruchs Georges spätere latente Misogynie genährt hat.

Eine früh erkennbare Neigung zu einer herrscherlichen Geste bezeugt der Schulkamerad Julius Simon, der davon berichtet, dass George und er sich etwa im Alter von neun Jahren ein Fantasiereich ausgedacht hatten, in dem der eine König und der andere den Minister spielte. Julius Simon erinnerte sich: „Jeden Nachmittag nach der Schulzeit eilte ich zu Stefan und wir fantasierten reichlich in seiner räumlich großen Giebelstube. Als ich nach etwa 4 Wochen, unserer Abrede entsprechend, die Königswürde selbst übernehmen wollte und Stefan zum Ministersessel heruntersteigen sollte, lehnte er dies ab: er wollte auf seinen Königssessel nicht verzichten.“ (RB II, 201) In dem 1895 erschienenen Gedichtband Die Bücher der Hirten- und Preisgedichte der Sagen und Sänge und der hängenden Gärten findet sich im dritten Teil das Gedicht Kindliches Königtum, das dieses Spiel in eine Naturkulisse verlegt.

Du warst erkoren schon als du zum throne

In deiner väterlichen gärten kies

Nach edlen steinen suchtest und zur krone

In deren glanz dein haupt sich glücklich pries.

Du schufest fernab in den niederungen

Im rätsel dichter büsche deinen staat ·

In ihrem düster ward dir vorgesungen

Die lust an fremder pracht und ferner tat.

Genossen die dein blick für dich entflammte

Bedachtest du mit sold und länderei ·

Sie glaubten deinen plänen · deinem amte

Und dass es süss für dich zu sterben sei.

Es waren nächte deiner schönsten wonnen

Wenn all dein volk um dich gekniet im rund

Im saale voll von zweigen farben sonnen

Der wunder horchte wie sie dir nur kund.

Das weisse banner über dir sich spannte

Und blaue wolke stieg vom erzgestell

Um deine wange die vom stolze brannte

Um deine stirne streng und himmelhell.

(SW III, 76)

Interessant ist, dass in diesem frühen Gedicht bereits das Wort ‚staat‘ für das selbst geschaffene Fantasiereich verwendet wird. Es weist weit voraus auf Georges Projekt, eine Art Dichter-Staat zu installieren, der mit dem Anspruch einer kulturellen Erneuerung Deutschlands auftrat.

George galt bald schon bei seinen Mitschülern als Sonderling und wurde wegen seines häufig versonnenen Blicks allgemein als ‚Sternengucker‘ bezeichnet. Er stach unter seinen Klassenkameraden sowohl äußerlich als auch durch seine Sprache und sein Verhalten heraus. Sein zeitweiliger Schulkamerad Georg Fuchs berichtet etwa:

Schauplatz: ein Klassenzimmer im Darmstädter Gymnasium. – Zeit: der erste Tag des neuen Schuljahres 1884. – Die aus Untersekunda in die Obersekunda Versetzten beäugen kritisch etliche ‚Neue‘, die aus kleineren Unterrichtsanstalten der Umgegend gekommen sind […]. Einer unter ihnen fällt auf: es müsse ein Ausländer sein, meinen manche, weil er so gar nicht aussehe wie die anderen. […] Niemand in der Klasse wollte etwas mit ihm zu tun haben; aber auch er mit niemand aus der Klasse. Im Hofe stand er meistens vereinsamt an der Mauer, blaß, fröstelnd, mit verschränkten Armen, über die lärmende Menge hinweg ins Unnennbare starrend, stets mit einem so scharfen, hochmütigen Zug um den schmalen, herben Mund, daß mancher dreiste Bengel es sich nicht verkneifen konnte, ihn als einen ‚eingebildeten Tropf‘ zu hänseln. ‚Sunt pueri pueri …‘ zitierte er in solchem Falle, oder er nahm meinen Arm und wandelte, ohne weiter Notiz davon zu nehmen, durch das Schulhofgewühl. Außer mir traten nur noch drei oder vier Mitschüler zu ihm in ein näheres Verhältnis; aber nicht aus eigenem Antrieb, sondern – und das ist ebenfalls für sein ganzes Leben und Wirken kennzeichnend – weil er sie sich aussuchte und willensmächtig an sich heranzog. […] Außer den in der Schule gelehrten Sprachen las, verstand und sprach er später auch noch Italienisch, Spanisch, Holländisch, und als die Ibsen-Bewegung in der deutschen Jugend anfing zu rumoren, überraschte er mich eines Tages mit Übersetzungsproben aus den älteren nordischen Tragödien Ibsens.1

Der Bericht von Georg Fuchs enthält einige treffende Beobachtungen: den Impuls zur Kreisbildung, die selbstgewählte Isolation beziehungsweise radikale Abwendung von der Menge, das Interesse an anderen Sprachen und Literaturen. Mit der Schaffung einer eigenen autonomen Sphäre war beim jungen George der Impuls zur schöpferischen Erfindung einer eigenen Sprache unmittelbar verbunden. Es ist interessant zu beobachten, dass Stefan Georges später sogenannte ‚Erneuerung der deutschen Dichtersprache‘ nicht erst aus der bewussten Auseinandersetzung mit einem als unpoetisch empfundenen herrschenden Literarturcode resultierte, sondern ihre Wurzeln bis in seine Kindheit zurückreichen. Dabei richtete sich der Ausdruckswille zunächst noch nicht auf das Deutsche, sondern schuf sich eine eigene künstliche Sprache, die an die Stelle der Alltagskommunikation trat. Die ersten Spuren dieses Versuchs, eine künstliche Sprache zu erfinden, reichen bis in das Alter von acht oder neun Jahren zurück. Von dieser ersten künstlichen Sprache ist außer drei Worten (Vgl. RB II, 19) nichts weiter überliefert, als dass sie von George ‚Imri‘ genannt und in einem Fantasiereich namens ‚Amhara‘ gesprochen wurde. Laut den Erinnerungen von Carl August Klein handelte es sich um „eine seltsame, dem Nichteingeweihten völlig unverständliche Geheimsprache“, die „nach einem höchst sinnreichen System“ (CAK 8) erdacht worden war. Bemerkenswert ist, dass Amhara, der mittlere Landesteil Abessiniens, in Georges Geburtsjahr 1868 ein wenn auch kurzlebiges Königreich wurde, in dem die Amharen lebten und Amharisch gesprochen wurde. Da George eigener Aussage nach bereits ab seinem sechsten Lebensjahr Verse verfasste und „ganz früh – acht-, neunjährig – Gefühl für die Süssigkeit der Sprache bekommen“ (KB 13) habe, wäre es denkbar, dass er bereits in der Kunstsprache ‚Imri‘ Gedichte geschrieben hat. Jedenfalls handelte es sich bei Georges Geheimsprache schon damals nicht primär um ein bloßes Spiel mit der Sprache, das keinen anderen Zweck als den einer bloßen Informationsverschlüsselung gehabt hätte. In einem Gedicht aus dem Zyklus Überschriften und Widmungen in dem 1897 erschienenen Jahr der Seele hat George wohl selbst die Richtung angegeben, in der die Bedeutung seiner Geheimsprache auf dieser frühesten Stufe zu suchen ist. Es heißt da:

Schon als die ersten kühnen wünsche kamen

In einem seltnen reiche ernst und einsam

Erfand er für die dinge eigne namen –

[…]

An deren kraft und klang er sich ergezte ·

Sie waren wenn er sich im höchsten schwunge

Der welt entfliehend unter träume sezte

Des tempels saitenspiel und heilge zunge.

Nur sie – und nicht der sanften lehre lallen ·

Das mütterliche – hat er sich erlesen

Als er im rausch von mai und nachtigallen

Sann über erster sehnsucht fabelwesen ·

(SW IV, 51)

Zwei Aspekte scheint George hier im dichterischen Rückblick hervorzuheben. Einmal führt die Schaffung der künstlichen Sprache zu einer Loslösung von der vertrauten Umwelt. Sie korrespondiert der Weltflucht und der selbstgewählten Isolation. Zum anderen wird sie zum Medium einer Neuschöpfung der Welt oder genauer gesagt: zum Mittel der Schöpfung einer neuen Welt. Diese Macht des Sprachschöpfers weist ihm in seiner künstlichen Welt zugleich den Platz des göttlich Sanktionierten – „heilge zunge“ –, die Rolle einer Art Herrscherpriester oder Priesterherrscher zu. Für dieses Selbstverständnis und für die magische Gewalt der Sprache ist eine weitere Erinnerung von Georg Fuchs signifikant, die möglicherweise ausgeschmückt ist, aber im Kern etwas Authentisches überliefern dürfte:

Ich erinnere mich heute noch der äußeren Umstände, unter denen er mich gewissermaßen in sein Weihebündnis aufnahm. Der Unterricht hatte infolge Erkrankung eines Lehrers eine Stunde früher geendet als sonst, und wir dehnten unseren gemeinschaftlichen Heimweg bis in die schon ländlichen Vorstadtgassen aus. An der offenstehenden Tür einer Kegelbahn, bei einer Gartenwirtschaft, blieb George plötzlich stehen und sagte: ‚Also nimm an, das hier wäre das Heiligtum, von dem wir gesprochen haben. Wenn du das ernsthaft glauben kannst, wenn du mit so viel Glaubenskraft begabt bist, dann ist es wirklich das Heiligtum. Hast du den Mut, mit mir hineinzugehen und den Mächten standzuhalten, die ich beschwören werde?‘ – Erst mußte ich lachen. Als ich aber sein unheimlich strenges Gesicht ansah, verging mir das Lachen und ich erwiderte, nachdem nun doch schon einmal mein ‚Mut‘ herausgefordert und damit meine Knabenehre ins Feuer gekommen war, daß ich zu allem bereit sei. […] Er murmelte […], während wir unter fortgesetzten Verbeugungen und rhythmisch eingeschalteten Kniefällen in der sandigen Bahn neben dem Kegelbord nach der Platte wandelten, auf der man die Kegel aufsetzt, Sprüche in seinem Sakraldeutsch; denn als solches wollte er seine Geheimsprache eigentlich aufgefaßt wissen. In der Mitte der Bahn angelangt, mußte ich mein Gesicht mit meinem über den Kopf gezogenen Lodencape verhüllen und ihm blindlings folgen, bis er mir Halt gebot. Wo sonst beim Kegelspiel der König steht, errichtete er aus unseren aufeinander gelegten Schulmappen eine Art von ‚Altar‘, umkreiste mich mit einem liturgisch klingenden nasalen Singsang, und endlich fühlte ich, wie er, eine gewisse Formel dreimal wiederholend, etwas Sand auf mich rieseln ließ – ‚Deutsche Heimaterde‘, wie er mir es später erklärte. – Nun wurde die Hülle weggenommen, und ich muß verwunderte Augen gemacht haben, daß die Kegelbahn sich nicht tatsächlich inzwischen in einen Einweihungstempel gewandelt hatte. – Das Weitere ist meinem Gedächtnisse entfallen; nur das weiß ich noch, daß er sagte: wenn ‚die anderen‘, das heißt die Mitschüler, das mitangesehen hätten, würden sie uns nicht schlecht ausspotten. Aber das verstärke nur die magisch weihende Kraft des Ritus; es käme nur darauf an, was man den äußeren Handlungen für einen inneren Sinn abgewinnen könne, dann möchte wohl auch das lächerlich Scheinende ungeahnte Bedeutung erlangen. Wenn ich katholisch wäre, würde ich das eher verstehen; im rationalistischeren Protestantismus habe man leider die magischen Weihebräuche allzusehr zugunsten der mehr verstandesmäßig wirkenden Predigt außer Übung kommen lassen.2

Bei allem Forcierten dieser Anekdote gilt es doch festzuhalten, dass sich bei George bereits hier ein magisches Sprachverständnis und ein entschiedener Wille zur kultischen Überschreitung der profanen Welt manifestieren. Das Medium, das den Zugang zu dieser Sphäre öffnet, ist die selbst geschaffene ‚Sakralsprache‘, von der das zitierte Gedicht und Fuchs gleichermaßen sprechen.

Wichtig für den Antrieb zu diesem Schöpfungswerk ist die im Gedicht angesprochene „sehnsucht“. Dieser Begriff weist voraus auf eine Formulierung in Georges Lobrede auf Stéphane Mallarmé, die erstmals im August 1893 in Georges Zeitschrift Blätter für die Kunst erschien und 1903 in Tage und Taten aufgenommen wurde. George schreibt dort mit Blick auf „jene sinnlosen sprüche und beschwörungen die von unbezweifelter heilkraft im volke sich erhalten“ und „die schwergeborenen verse“ in den Dionysiaka des spätantiken Nonnos Panopolita: „Jeden wahren künstler hat einmal die sehnsucht befallen in einer sprache sich auszudrücken deren die unheilige menge sich nie bedienen würde oder seine worte so zu stellen dass nur der eingeweihte ihre hehre bestimmung erkenne..“ (SW XVII, 46f.)

Ganz dieser Sehnsucht gemäß unternahm es George bereits während seiner Binger Realschulzeit, als er Latein, Griechisch, Hebräisch und Italienisch zu lernen begann, wohl um 1880/81 eine zweite künstliche Sprache zu erfinden. Von dieser Sprache haben sich in Georges dichterischem Werk die zwei Verse erhalten, die am Ende des 1904 veröffentlichten Gedichts Ursprünge stehen und bis heute zu interpretatorischen Spekulationen herausfordern. George evoziert an dieser Stelle eine Szenerie, die an das eben zitierte Gedicht aus dem Jahr der Seele erinnert und in der letzten Strophe wiederum die Elemente der Weltabgeschiedenheit, der Herrschaft in einem eigenen Kosmos und der weihevollen Kunstübung versammelt.

Doch an dem flusse im schilfpalaste

Trieb uns der wollust erhabenster schwall:

In einem sange den keiner erfasste

Waren wir heischer und herrscher vom All.

Süss und befeuernd wie Attikas choros Über die hügel und inseln klang: CO BESOSO PASOJE PTOROS CO ES ON HAMA PASOJE BOÃN.

(SW VI/VII, 117)

Das Wortmaterial besitzt gewisse Ähnlichkeiten mit dem Griechischen und Spanischen. Diese zweite Geheimsprache wurde von George offensichtlich sein ganzes Leben hindurch benutzt. Ernst Morwitz berichtet jedenfalls im Zusammenhang seiner Kommentierung der Ursprünge Folgendes:

Wie geheim der Dichter diese Sprache, in der er sein Leben lang Notizen niederschrieb, zu halten wünschte, habe ich selbst erfahren, als er mir einmal um 1910 eine solche Notiz zeigte – sie waren oft mit Stecknadeln an die Wand seines Zimmers geheftet – und mich fragte, ob ich ihren Sinn verstände. Da mir das Geschriebene als dem Griechischen verwandt erschien, versuchte ich von dieser Richtung her den Sinn zu erraten. Was ich hervorbrachte, muss etwas Richtiges enthalten haben, denn zu meinem Vergnügen wurde der Dichter aufgeregt, examinierte mich weiter und gab sich erst zufrieden, als meine Auslegungskunst völlig versagte. Robert Boehringer berichtet, dass sich unter den wenigen Dingen, die der Dichter im Handkoffer bis zu seinem Tod mit sich führte, ein blaues Schulheft in Oktavformat befand, das den ersten Gesang der Odyssee in diese Sprache übersetzt enthalten und die Aufschrift ‚Odysseias I‘ getragen habe. Es entsprach sicherlich dem Wunsch des Dichters, dass die Seiten dieses Heftes nach seinem Tode ungelesen verbrannt und dadurch die beiden letzten Verse der ‚Ursprünge‘ dem Sinn nach undeutbar wurden. Sie waren von vornherein bestimmt, nur als Klang zu wirken. (EM I, 290)

Als George nach seiner im März 1888 abgelegten Reifeprüfung zwei Monate später auf ausgedehnte Reisen durch Europa ging, entwickelte er seine dritte Kunstsprache, die er lingua romana nannte. Der Name dürfte sich an die Bezeichnung lingua franca anlehnen. So hieß die aus vorwiegend italienischen und arabischen Bestandteilen zusammengewachsene Verkehrssprache des Mittelmeerraums, die sich im Mittelalter herausgebildet hatte. Die Entstehung dieser lingua romana scheint mit einer Art Sprachkrise Georges verknüpft gewesen zu sein. In einem Brief an den ehemaligen Schulfreund Arthur Stahl vom 2. Januar 1889 klagt George jedenfalls darüber, dass er schon seit Monaten nichts mehr geschrieben habe, weil er nicht weiß, in welcher Sprache er schreiben soll. Das Deutsche zieht er erst gar nicht in Betracht. Es heißt in diesem Brief: „Jetzt noch ein geständnis das mir schwer wird niederzuschreiben. Der gedanke, der mich von jugend auf geplagt und heimgesucht hat, der in gewissen perioden sich wieder und wieder aufdrängte hat mich seit kurzem wieder erpackt: Ich meine der gedanke aus klarem romanischem material eine eben so klingende wie leicht verständliche literatur sprache für meinen eigenen bedarf selbst zu verfassen. […] Ich ahne, diese idee wird entweder bei mir verschwinden oder mich zum märtyrer machen.“ (RB II, 38) Georges Selbstdarstellung lässt keinen Zweifel daran, dass dieser Drang, eine künstliche Sprache zu schaffen, keineswegs aus einem spielerischen Antrieb erfolgte, sondern zwanghafte, quälende Züge hatte. Die Alternative, die er am Ende seines Briefes andeutet, entweder diese Idee zu überwinden oder an ihr zum Märtyrer zu werden, schließt durchaus die Möglichkeit einer katastrophalen Zuspitzung der Krise mit ein. Trotz des Risikos, das der Gebrauch einer künstlichen Sprache in sich birgt, legt der Beginn dieses Briefes an Arthur Stahl bereits Zeugnis von Georges Entscheidung dafür ab. Er ist in der lingua romana abgefasst und verrät das Bemühen, aus spanischen, italienischen und französischen Anleihen eine klangvoll tönende Sprache zu destillieren. Die Ähnlichkeiten zum Vokabular der romanischen Sprachen erlaubt es, diese Sätze ohne große Schwierigkeit zu verstehen. Es wäre wohl sogar möglich, diese Kunstsprache Georges grammatisch und lexikalisch zu rekonstruieren, da er 1889 eine Reihe von Gedichten in dieser Kunstsprache verfasste und sie anschließend selbst ins Deutsche übertrug. Einige Proben der ursprünglichen Fassungen in der lingua romana bietet der 1927 im Rahmen der Gesamtausgabe hinzugefügte Anhang zu dem Gedichtband Die Fibel, in dem George 1901 seine frühe Lyrik in Auswahl veröffentlichte.