Читать книгу Martin von Tours - Judith Rosen - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

|11|1. Eine gute Tat und ihre langen Folgen

ОглавлениеEin eisiger Winterwind fegte vom Ärmelkanal in das Tal der Somme. Wer in Amiens nicht vor die Tür gehen musste, blieb zu Hause. Denn der Dauerfrost hatte bereits viele Menschenleben gekostet. Der Soldat Martin hatte die Kaserne verlassen und war auf dem Weg in die Stadt. In einem Torbogen sah er einen Bettler. Vergeblich hatte der nur mit Fetzen bekleidete Mann die Vorüberhastenden um ein Almosen angefleht. Martin hatte die Mitleid heischende Szene beobachtet und ärgerte sich über die Hartherzigkeit der Leute, die sich offensichtlich an das alltägliche Gesicht der Armut gewöhnt hatten.

Nun trat der vor Kälte zitternde Bettler auf den Soldaten zu. Kurzentschlossen zog Martin, dem man den Offizier ansah, den Soldatenumhang, das sagum, von den Schultern. Er griff nach seinem kurzen scharfen Schwert, das er an der Seite trug, und hieb den Mantel in der Mitte durch. Die eine Hälfte gab er dem Frierenden, die andere warf er sich wieder über die Schulter. Als er weiterging, hörte er das Lachen einiger Umstehender. Sie rissen Witze über den merkwürdig gekleideten Soldaten, den sie als Angehörigen der berittenen Eliteeinheit, der schola palatina, mit besonderem Vergnügen verspotteten. Ihr Hohn ließ den barmherzigen Soldaten kalt.1

Im Verlauf des 4. Jahrhunderts hatte Amiens – das römische Ambiana – wie viele gallische Städte, darunter Tours und Poitiers, |12|zwei Veränderungen erfahren, die eine Folge der Germaneneinfälle waren: Das Stadtgebiet war von 160 auf etwa 20 Hektar verringert und das verkleinerte Gemeinwesen war ummauert worden.2 Castrum nannte man den neuen Stadttypus, weil die Soldaten nicht mehr in Lagern, den castra, außerhalb der Mauern, sondern hinter den Mauern ihre Garnison hatten. Der Historiker Ammianus Marcellinus kannte Amiens, das zur römischen Provinz Belgica secunda gehörte, aus eigener Anschauung und zog einen Vergleich mit anderen gallischen Städten. Für ihn war Amiens eine Stadt, „die unter den anderen herausragte“.3 Wie bedeutend der Ort an der Somme war, bekräftigte Kaiser Valentinian I. im Jahr 367 mit der Entscheidung, dort seinen Sohn Gratian zum Mitkaiser zu erheben.4

Amiens war für seine Webereien berühmt, vor allem für seine Soldatenmäntel. Das grob gewebte, viereckige Tuch wurde als Umhang getragen und auf der rechten Schulter mit einer Fibel zusammengehalten. Im Sommer trugen die Soldaten einen dünneren, im Winter einen dickeren Umhang über der Rüstung. Nach dem Höchstpreisedikt des Kaisers Diocletian aus dem Jahr 301 kostete ein sagum aus Amiens bis zu 8000 Denare, ein Mehrfaches dessen, was ein Soldat als jährlichen Sold erhielt.5 Sulpicius Severus, der die Begegnung in Amiens überlieferte, wählte für den Uniformmantel nicht das lateinische Wort, sondern entschied sich für die griechische Übersetzung chlamys. Bei der literarischen Ausgestaltung der Episode verzichtete der Autor auf eine genaue Zeitangabe, die er offensichtlich nicht mehr herausfinden konnte. Auch Martin selbst, mit dem sich der Biograph später ausgiebig unterhielt, dürfte sich nicht mehr an das genaue Jahr erinnert haben bis auf die Besonderheit, dass der Winter damals besonders hart war.

Dem biblisch gebildeten Leser kam bei Sulpicius’ Erzählung die Geschichte des barmherzigen Samariters in den Sinn, die der Evangelist Lukas überlieferte: Als Einziger half der Mann aus Samaria einem Reisenden, der von Räubern überfallen worden war, behandelte seine Wunden und brachte ihn in eine Herberge.6 Es lag auf |13|der Hand: Der Soldat Martin war in die Fußstapfen des barmherzigen Samariters getreten, und seine großzügige Geste war gleichsam die Ouvertüre für die vielen guten Taten, die er künftig in seinem „zweiten Leben“ als Mönch, Bischof und Missionar vollbringen würde. Der spätantike Autor Venantius Fortunatus, der das Leben des heiligen Martin in Verse brachte, lobte dessen Tat als „erstes Unterpfand seiner Tugenden und Beweis seiner Liebe“.7

Martins Mantel war Teil seiner Uniform, die dem Soldaten wie seine übrige Ausrüstung gestellt wurde. Venantius Fortunatus erwähnte seinen weißen Mantel. Ihn trugen die Angehörigen der schola palatina.8 Damals wie heute durfte man keinen Teil der Uniform hergeben, geschweige denn sie mutwillig beschädigen. So barmherzig Martins Geste war: Der Soldat beging ein Dienstvergehen. Doch sein Mitleid mit dem Bettler war größer als sein soldatischer Gehorsam und die Sorge vor Bestrafung. Martin hatte Glück. Seine Vorgesetzten sahen wohl von einer Ahndung ab; auch der Bettler, stolzer Besitzer eines halben Offiziersmantels, kam ungeschoren davon. Die zeitgenössische Überlieferung schwieg jedenfalls über eine Disziplinarstrafe. Der Spott der Passanten und später wohl auch das Feixen der Kameraden in der Kaserne wären für viele Strafe genug gewesen. Martin ertrug die Schmähungen vielleicht auch deswegen gelassen, weil er zu seiner Uniform als ultima ratio gegriffen hatte, wie sein umsichtiger Biograph sogar zweimal betonte: „Zu dieser Zeit also, als Martin bereits nichts mehr hatte außer seinen Waffen und dem einfachen Militärumhang“, begegnete er einem Bettler.9 Um die Bescheidenheit Martins herauszustellen, sprach Sulpicius fälschlich von einem „einfachen“ Mantel. Wenige Zeilen später erfährt der Leser den Grund für Martins prekäre Lage: „Er hatte nichts außer seinem Soldatenmantel, den er trug. Denn er hatte bereits alles Übrige für eine andere gute Tat eingesetzt.“10 Wie sich der Soldat dem Bettler gegenüber verhielt, war keine Ausnahme, sondern die Regel in seinem Leben. Seine Großzügigkeit hatte den Geber mittlerweile selbst an den Rand der |14|Armut gebracht. In einem Punkt allerdings übertrieb Sulpicius: Nimmt man den Biographen wörtlich, lief der Eliteoffizier nahezu nackt durch Amiens, nur notdürftig bedeckt mit seinem Soldatenmantel. Als er die Episode niederschrieb, hatte Sulpicius wohl den entkleideten Jesus am Sitz des Statthalters Pontius Pilatus vor Augen, dem dessen Soldaten einen purpurroten Umhang überwarfen, während sie ihn verspotteten und folterten.11 Das sollte nicht die einzige Ähnlichkeit zwischen Martin und Jesus bleiben, die Sulpicius nicht müde wurde, in seiner Biographie aufzudecken und seinen Lesern eindrücklich zu vermitteln.

Mit seiner Barmherzigkeit hat Martin den einen oder anderen Zuschauer damals doch beschämt. Amiens war zum Teil christianisiert, und wahrscheinlich gehörten auch Christen zu den Augenzeugen der Mantelteilung. Während die einen lachten, drückte andere das schlechte Gewissen. Denn sie hätten unschwer mehr herschenken können als einen halben Soldatenmantel.12 Anfang oder Mitte des 3. Jahrhunderts wurde eine Christin namens Theodosia aus Amiens in Rom bestattet.13 Auf einer Inschrift ist ferner eine Floreda sanctimonialis in Amiens bezeugt, die nur vage in die Zeit vor 500 zu datieren ist. Auch ihr Epitheton sanctimonialis – die Gottesdienerin – ist nicht eindeutig zu bestimmen.14 Das Beiwort deutet kaum auf eine Klosterinsassin hin. Inschriften wie die aus Amiens kommen in Nord- und Mittelfrankreich im Vergleich zu Südfrankreich nur vereinzelt vor, ein Hinweis auf den geringeren Grad der Christianisierung.15 Als erster Bischof von Amiens ist ein Firminus bezeugt, der während der Christenverfolgung des Kaisers Diocletian (284–305) den Märtyrertod erlitten haben soll. Weitere Blutzeugen, die in der Stadt an der Somme ihr Leben ließen, waren Victoricius und Fuscienus. Auch sie sollen Bischöfe gewesen sein.16

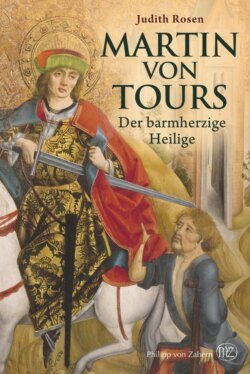

Wer heute an Sankt Martin denkt, sieht meist einen Reiter vor sich, der sich mitleidig zu einem vor ihm knienden Bettler neigt. Sulpicius Severus erwähnte mit keinem Wort ein Pferd. Ist der bildenden Kunst etwa jahrhundertelang die Phantasie durchgegangen? |16|Die kaiserliche Garde, der Martin angehörte, war eine Reitereinheit. So lag es nahe, die bildliche Darstellung der Mantelteilung mit einem Pferd zu verbinden. Reiterdarstellungen waren auch in der römischen Kunst beliebt, und das Pferd galt als herrschaftliches Zeichen, Attribut der Kaiser und Helden. Im frühen Christentum entwickelte es sich zum Auferstehungssymbol und schließlich zum Sinnbild für die Kirche, den Heiligen Geist und die Himmelfahrt. Als Einzeldarstellung ist die Mantelteilung vom Pferd herab seit dem 10. Jahrhundert nachweisbar. Sie blieb Mittelpunkt der Bilderzyklen über das Leben des Heiligen, die es seit dem 5. und 6. Jahrhundert gibt und deren ältestes Exemplar in Tours zu finden ist.17

Fresko der Mantelteilung von 1429 in der Stiftskirche St. Martin und St. Severus in Maifeld in der Eifel.

Ob die mittelalterlichen Künstler dem bescheidenen Martin einen Gefallen taten, als sie sich entschieden, ihn seinen Umhang hoch zu Ross teilen zu lassen, kann man bezweifeln.18 Herrschen gehörte nicht zum Vokabular des späteren Bischofs von Tours, der den Weg zu den Menschen suchte. Zu seinen Idealen zählten Barmherzigkeit und Demut. Während im 19. Jahrhundert die Mantelteilung zu Pferd die typische Darstellung blieb, zeichnete sich seit den 1970er Jahren ein Umdenken ab.19 Falls der historische Martin tatsächlich auf seinem Weg in die Stadt ritt und nicht, wie in römischen Städten üblich, zu Fuß unterwegs war, ist eher vorstellbar, dass er von seinem Pferd abgestiegen ist und den vor Kälte halbtoten Bettler in den wärmenden Umhang gehüllt hat.

Die österreichische Schriftstellerin Ilse Aichinger fasste ihr Unbehagen an der Darstellung der Mantelteilung in einen Vierzeiler mit dem Titel Nachruf:

Gib mir den Mantel,

Martin Aber geh erst vom Sattel

Und lass dein Schwert, wo es ist,

gib mir den ganzen.20

Nach gut 1700 Jahren lässt sich das „Pferderätsel“ nicht mehr eindeutig lösen. Martins Biograph tat recht daran, den Mantel des |17|Schweigens über das Tier zu breiten. Man mag es bedauern: Für die Episode in Amiens hatte das Pferd keinerlei Bedeutung. Bedeutung bekam es erst in der Phantasie der Nachwelt, was zeigt: Der historische Martin unterscheidet sich in einigen Facetten von den Bildern, die nachfolgende Generationen von ihm zeichneten und an denen jeder Verehrer des Bischofs von Tours bis heute mitmalt.