Читать книгу Esmeraldas Geheimnis - Karoline Toso - Страница 6

Kapitel 1

ОглавлениеU

nd es klappte nicht. Vertraut blickte Duc Raphael de Valois seine Gemahlin an. Sie lächelte.

»Komm, Liebster!«, flüsterte sie, streichelte über seine Wange, küsste ihn zart auf den Mund. »Du bist schön und wirst mit jedem Tag schöner, mit jeder Freundlichkeit, mit all den Freiheiten, die ich genieße. Ich sehne mich nach dir!«

»Madame, ich bitte Euch! Ihr reizt mich zum Lachen, wenn Ihr so übertreibt, und dann – ach, Ihr wisst schon.«

Er umschlang sie, zog sie an sich. Sie wirkte zart und zerbrechlich, war aber wendig wie eine junge Katze.

»Na warte!«

Sie lachte hell auf, schwang ihr Bein und drehte sich samt ihm herum, sodass sie nun oben zu liegen kam. Mit den Händen auf seinen Schultern saß sie auf ihm.

»Ich will dich wirklich!«

Wieder küsste sie ihn auf den Mund, wollte seine Zunge kosten, hielt ihn am Schopf fest, als er sich abwenden wollte.

»Ich ergebe mich! Lasst mich frei, ich bin Euer ergebenster Diener!«, lachte er und streichelte ihr übers Haar, über den Rücken.

»Warum so förmlich? Wir vergnügen uns in ehelicher Gemeinschaft und du sprichst mich mit ›Ihr‹ und ›Euer‹ an.«

»Ich werde nie begreifen, wie ein Weib, das nach strengsten Ordensregeln erzogen worden ist, so frei und frech sein kann wie Ihr, meine liebe Agnès.«

Er nahm ihr Gesicht in beide Hände, schloss die Augen und schenkte ihr einen zärtlichen Kuss auf den Mund.

»Hmmm! Mehr!«, flüsterte sie. Fast unmerklich bewegte sie sich auf ihm.

»Du, mein starker Held, kann es sein, dass du mich heute besuchst, bei mir bist und mir schenkst, was alle Welt schon so lange erhofft?«

»Ich will mein Bestes geben, glaubt mir, teuerste Agnès! Helft mir ein wenig auf die Sprünge.«

Neugierig glitt sie an seine Seite herab, streichelte über seinen Oberkörper, dem Seidenhemd entlang, streichelte über seinen Bauch und weiter. Er griff ihr an das Hinterteil, schloss die Augen. Bald schon glaubte sie zu bekommen, wonach sie sich sehnte, setzte sich erneut auf ihn, fühlte drängende Leidenschaft und bemühte sich, ihn zu empfangen. Doch da war der Zauber wieder vorbei.

»Warte, die Nacht ist noch jung«, flüsterte sie tröstend, als er sich abwandte. »Ich liebe dich so sehr, Raphael! So sehr! Wende dich nicht ab, bleib bei mir liegen. Schenke mir deine Nähe.«

»Schweigt, bitte!«

Sie schmiegte sich an seinen Rücken, genoss die Wärme, seinen Geruch, seinen schönen Körper. Doch dieser bebte verhalten. Er wollte nicht weinen, rollte sich wie ein Neugeborenes ein. Die kleinen Küsse seiner Gemahlin am Rücken, ihre Hand, die tröstend über seine Hüfte streichelte, all das liebte er, liebte ihre Nähe, ihre Fröhlichkeit, ihre freimütige Klugheit. Jeder andere hätte dieser vortrefflichen Gefährtin bestimmt jährlich einen Sohn geschenkt und sie jede Nacht mit ehelichen Freuden beglückt. Nur er konnte es nicht. Das war die Strafe Gottes für seinen Frevel, Julien de Bonarbre so sehr zu lieben, wie er eigentlich nur seine Gemahlin lieben sollte. Er hatte die Strafe verdient, hier als Mann nicht bestehen zu können. Doch sie sollte nicht auf eheliche Freuden verzichten müssen. Warum nur konnte er ihr das nicht geben? Es war doch seine Pflicht.

»Ihr wisst, wie hoch ich Euch schätze, meine Teure, meine über alles Geliebte. Ihr wisst es, nicht wahr?«

Endlich wandte er sich zu ihr um. Auch sie hatte Tränen in den Augen.

»Kein Gatte könnte liebevoller sein als Ihr. Auch Eure Förmlichkeiten, sogar hier auf der Liege, mag ich an Euch. Ihr schenkt mir und Claudine alles, was eine glückliche Familie braucht. Grämt Euch nicht. Ich liebe Euch, so wie Ihr seid, und es wird der Tag kommen, da Gott uns einen Erben schenkt.«

»Auf Umwegen vielleicht? Ihr habt es nicht verdient, ohne Lust und Liebe zu leben, nur weil ich Euch das nicht zu schenken vermag.«

»Sprecht nicht so, ich bitte Euch! Niemand außer Euch soll mich berühren. Ungeachtet dessen wäre die Gefahr zu groß, entdeckt zu werden. Als ich aus Paris hierher nach Chartres kam, sah ich Verfolgung, Verleumdung und Grausamkeiten, die mich noch immer in bösen Träumen verfolgen. Hier bei Euch fühle ich mich sicher, hier kann unser Kind frei heranwachsen. Das würde ich niemals aufs Spiel setzen, indem ich einen anderen als Euch in meine Arme schließe.«

Agnès legte das Ohr auf sein Herz.

»Wie schön, dass es dich gibt!«

»Ich bin es, der gesegnet ist, Euch als Gemahlin zu haben.«

Er umarmte sie, genoss ihre Nähe, ihre Wärme, ihre Liebe.

»Schöpfer des Himmels und der Erde. Du schenkst uns das Leben. Ich flehe Dich an, schenke uns auch den ersehnten Erben. Schenke ihn uns auf verschlungenen Wegen, wenn es Dein Ratschluss ist, aber niemals unter Gram und Schmerz für meine Gemahlin, niemals mehr!«, betete er flüsternd.

»Weil du Claudine ein liebevoller Vater bist, ist längst jeder Schmerz ihrer Zeugung getilgt. Du hast mich davon befreit, du und Claudine selbst. Gott schreibt auch auf krummen Wegen gerade. Er wird uns mit einem Erben segnen, davon bin ich überzeugt.«

Das sagte sie und meinte es auch so, doch tief verborgen blieb die andere Seite der Wahrheit wartend übrig; der Ekel und die Angst, welche sich damals auf dem Turm der Notre-Dame in Paris in ihr eingenistet hatten.

»Ihr verwandelt Scham in Trost, Not in Freude, Agnès.«

Noch enger umschlang er sie, ihr Schenkel rieb gegen seine Lenden, doch er spürte nichts als unendliche Zuneigung, wie man sie für die eigene Schwester empfinden könnte.

Als Agnès de Valois am folgenden Morgen erwachte, lag sie noch auf dem breiten Lager im Gemach ihres Gemahls. Er jedoch war nicht mehr da. Sie hatte lang geschlafen, ihn im Traum an ihrer Seite gespürt und Sehnsucht nach seiner Umarmung erlebt. Doch da war auch ein anderer Traum gewesen: Entsetzen, Schreie, die ihr in der Kehle stecken blieben. Im Erwachen spürte sie ihr Herz rasen. Sie sah die schreckliche Szene wieder vor ihrem inneren Auge. Wie so oft beim Erwachen, drückte sie der Dämon nieder, zwang ihre Beine auseinander, rammte ihr das Unaussprechliche in den Leib, rammte immer wieder, keuchte und wollte nicht enden. In qualvoller Wiederholung schändete sie der Dämonenpriester, tanzte den Satanstanz auf und in ihr. Ihr wurde bei diesen Gedanken übel, sie wollte einen Schluck Aufguss trinken, der morgens an ihrem Lager bereitstand. Doch ins Gemach des Duc wurde der beruhigende Trank nicht gebracht. Agnès de Valois wollte vor ihren Erinnerungen fliehen, sich den Aufguss selbst aus der Küche holen. Durch die Gänge zu laufen, die Treppen nach unten zu nehmen, würde ihr rasendes Herz beruhigen. Aber sie lag wie in einem Bann und konnte sich nicht rühren. Das Entsetzen ließ sie nicht los, sie konnte den Albdruck nicht abschütteln. Erst als sie von Ferne die Stimme ihrer Zofe hörte, atmete sie ruhiger und entkam endlich ihrem Traumbild.

»Mademoiselle! Claudine! Wo steckt Ihr denn schon wieder? Schwester Maria Pilar beginnt bald mit Eurem Unterricht und Ihr müsst zuvor noch Euer Morgenmahl essen!«

Anouk hatte für die Prinzessin nur das Obergewand aus der Truhe geholt, schon war das Kind verschwunden. Mit seinen bald fünf Jahren entwischte es der Zofe oft flinker als eine scheue Katze. Doch die Zofe kannte den kleinen Wildfang und auch dessen Lieblingsplätze. Hinter dem Schloss auf der noch taunassen Wiese stand Claudine de Valois barfuß bei der uralten Linde, stützte die Hände gegen den Stamm und starrte unbewegt zur mächtigen Krone empor. Es duftete betörend, der Baum stand in voller Blüte. Tausendfach zwitscherten Vögel im Geäst. Außer Atem und doch beeindruckt verharrte Anouk.

»Da ist es wirklich sehr schön, alles duftet! Aber Ihr habt auch Pflichten, Mademoiselle Claudine. Kommt jetzt! Bitte!«, mahnte die Zofe.

»Stör mich nicht. Ich bin sehr beschäftigt!«, flüsterte das Kind. Anouk lachte laut auf.

»Sagt bloß! Was habt Ihr denn so Dringendes zu erledigen, barfuß auf der feuchten Wiese unter der Linde?«

»Ich muss dem Baum zuhören und seinen singenden, summenden Gästen und den kriechenden Würmern und den flüsternden Blättern. Das ist äußerst wichtig.« Das Kind wandte den Blick nicht von der Baumkrone, dabei atmete es tief den süßen Duft der Lindenblüten ein.

»Äußerst wichtig also. Wieder so ein Ausdruck Eurer Großmutter, nur dass die Duchesse tatsächlich Wichtiges zu tun hat im Gegensatz zu Euch, kleiner Wildfang.«

»Pst! Ich verstehe nichts, wenn du ständig redest!«, war alles, was sie als Antwort bekam. Anouk wurde langsam nervös. Das Versäumnis der Kleinen würde man ihr in die Schuhe schieben. Nach einer Weile trat sie an das Kind heran, umfing es fest und trug es in die Kemenate hinauf. Claudine strampelte, quietschte und lachte gleichzeitig.

»Du hast meine Morgenandacht gestört, dumme Anouk!«, rief sie, gab der Zofe aber beim Ankleiden einen Schmatz auf die Wange.

»Sagt das aber bitte nicht Schwester Maria Pilar, sie hält Eure Worte womöglich für Blasphemie«, sagte Anouk.

»Was ist Blas Feni?«

»Das erkläre ich Euch später. Rasch jetzt, trinkt die Milch und esst das Brot.«

Das Kind war früh aufgestanden und hatte reichlich Appetit. Auf den langweiligen Unterricht mit der Schwester freute es sich allerdings gar nicht.

»Gelobt sei Jesus Christus«, grüßte die Nonne.

»In Ewigkeit. Amen«, antwortete die Prinzessin sittsam und setzte sich an den Tisch, auf dem bereits die große Bibel lag.

»Habt Ihr am Abend Eurer Sünden gedacht und sie bereut und beim Erwachen Euer Morgengebet gesprochen?«

»Oh ja, Schwester Maria Pilar! Mein Morgengebet war fein, voller Gesang und Frische!«

»Erstaunlich. Und die Reue für Eure gestrigen Sünden?«

»War nicht nötig. Es gab keine Sünden.«

Die Schwester bekreuzigte sich, wusste aber, dass die Duchesse Agnès dem Unterricht bestimmt wieder beiwohnen würde, und beließ es dabei. Es war der Dominikanerin unverständlich, wie dieses Kind aus königlichem Hause so ungezügelt, fast gottlos, heranwachsen konnte, doch der Duchesse durfte sie sich auch mit den ehrlichsten moralischen Grundsätzen nicht widersetzen. Zunächst hatte Madame Agnès de Valois das Kind sogar allein erziehen wollen. Es beherrschte deswegen bereits in seinem zarten Alter beträchtliche Kenntnisse des Lesens und Schreibens. Die Mutter des Duc, Madame Veronique hatte es schließlich durchgesetzt, für ein paar Stunden wöchentlich auch den nötigen christlichen Unterricht von einer Ordensfrau erteilen zu lassen.

»Sprecht mit mir das Confessio pecati mei.«

Die Prinzessin rollte die Augen. Was für ein ungehöriges Verhalten, wie die Schwester empfand. Da trat die Duchesse Agnès in den Raum. Schwester Maria Pilar erhob sich und grüßte stumm, indem sie das Haupt senkte.

»Maman!«, rief das Kind und lief seiner Mutter in die Arme, die es an sich drückte.

»Ich habe heute früh die Linde hinter dem Haus begrüßt und sie hat es mir mit tausend Vogelstimmen gedankt und mit Flüstern und mit ihrer starken Nähe. Ihr Stamm ist so groß wie das Haus von Martin, der die Hühner und Schweine versorgt und auch die Tauben!«

Schwester Maria Pilar wollte schon protestieren, doch die Duchesse lachte laut und antwortete:

»Ja, die Linde ist ein besonderer Baum. Da hast du ja den Tag sehr gut begonnen, mein Liebes!«

»Hat Papa heute wieder so viel langweiligen Besuch, oder können wir am Nachmittag miteinander hinunter zum Bach gehen? Dort gibt es eine Ente mit vielen süßen Küken!«

»Papa hat leider wichtige Besprechungen, denen auch ich beiwohnen werde. Du wirst den Nachmittag mit Anouk verbringen, Claudine. Aber jetzt dürfen wir Schwester Maria Pilar nicht länger warten lassen.

»Was gibt es denn heute Wissenswertes zu lernen?«, wandte sie sich an die ratlos Dastehende.

»Ich wollte den Unterricht mit dem ›Confessio‹ beginnen.«

»Das ›Confessio pecati mei‹ für ein kleines Kind? Ich halte einen Lobpsalm für geeigneter. Unsere Linde steht in voller Blüte, die Sonne strahlt, die Vögel singen, da kann man ja nur loben. Wir könnten gemeinsam einen Teil des Psalms 104 singen.«

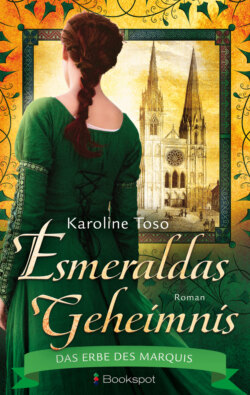

Madame Agnès liebte den Gesang schon immer und seit sie nicht mehr wie früher als Esmeralda singend und tanzend auf Plätzen auftrat, drückte sie Freude oder Traurigkeiten durch die reiche Tradition der Psalmen aus. Sie, die berühmte Tänzerin, war als Hexe und Ketzerin zum Tode verurteilt worden und hatte im Kloster der Klarissen Schutz gefunden. Ein Leben lang war sie frei wie ein Vogel mit der Zigeunertruppe durchs Land gezogen, hatte sich mit ihrer Madre Sophie in Paris angesiedelt und ihre Leidenschaft zum Broterwerb gemacht, das Tanzen und Singen. Und wer war sie nun? Eine biedere, psalmodierende Duchesse mit einem Kind, das durch Schändung gezeugt worden war. Dieses Kind aber bedeutete nun ihr ganzes Glück. Wie viel Esmeralda steckte noch in ihr? Manchmal glaubte sie, ersticken zu müssen, wenn sie keine Räder auf der Wiese schlagen, keine Tänze, keine fröhlichen Gesänge darbieten konnte. Ihr Leben würde sie dafür riskieren, wieder frei durch die Lande zu ziehen, endlich wieder die geliebte Madre zu sehen, nachts unter freiem Himmel zu schlafen. Doch niemals wollte sie Claudines Glück dafür aufs Spiel setzen. Sogar der Kerker wäre ihr recht, wenn es ihrer Tochter nur gut ginge.

Schwester Maria Pilar blätterte noch in der Bibel, da stimmte die Duchesse den Psalm bereits auf Latein an. Claudine kannte ihn nur ansatzweise, weil ihr Latein noch nicht sattelfest war. Sie sang bekannte Passagen mit. Danach schwiegen sie. Die Schwester staunte über die leidenschaftliche Freude, mit der die Duchesse diesen Lobpreis gesungen hatte. Anschließend wurde dem Kind der gesungene Textteil erklärt. Es las einige Zeilen sogar selbst:

»Die Herrlichkeit des Herrn bleibe ewiglich.

Der Herr freue sich seiner Werke.

Ich will singen dem Herrn mein Leben lang.

Ich will loben meinen Gott, solang ich bin.«

Bald darauf war der Unterricht für diesen Tag beendet.

Baron de Bonarbre schlenderte am Gang vor dem Studierraum in Richtung Empfangsaal. Er hoffte, wie so oft, die kleine Prinzessin zu treffen, um ihr einen schönen Tag zu wünschen, vielleicht sogar ein wenig mit ihr zu plaudern. Durch sie war Duc Raphael viel gelöster, das Kind brachte eine neue Stimmung ins ganze Schloss. Julien de Bonarbre sehnte sich danach, mit dem Duc und dessen Tochter unbeschwert auf der Wiese zu spielen, sie Kleinigkeiten zu lehren, mit ihr zu singen. Darum beneidete er Anouk und auch den Schreiber Jean, die täglich Gelegenheit fanden, dem Kind zu begegnen, während er selbst nur aus einer sicheren Diskretion am Leben der Tochter seines Geliebten teilhaben konnte. Doch die Tür zum Studierraum stand offen. Am Tisch saß nur die strenge Nonne und wirkte ins Gebet vertieft. Kein Plaudern und Lachen tönte durch die Gänge. Das Kind würde sich verspäten, Julien durfte das aber nicht. Er betrat den Empfangssaal, wo Duc Raphael de Valois bereits wartete, ebenso der Schreiber Jean de Bouget, Madame Veronique de Valois, Pater Pedro von den Trinitariern und der Vogt von Chartres, Baron de Claireleau. Es ging um die Aufnahme einer wohlhabenden jüdischen Familie, die vorhatte, aus Valencia nach Chartres zu ziehen. Die örtliche Geistlichkeit wollte deren Ansiedlung verhindern, das Haus de Valois pflegte allerdings seit längerem geschäftliche Beziehungen zu den jüdischen Seidenhändlern, vor allem zur besagten Familie Jardinverde. Bei weiteren Verhandlungen wollte man den Pfarrherrn, aber auch Monsieur Jardinverde mit einbinden. Als Madame Agnès den Saal betrat, erhoben sich die Herren und begrüßten sie mit einer Verneigung. Freundlich nickend dankte sie. Nur ihre Schwiegermutter begrüßte die junge Duchesse mit einem Knicks.

»Guten Morgen, meine Liebe!«, antwortete diese. Ihr war die Familie Jardinverde ein besonderes Anliegen, da sie während ihrer Reisen gern in deren Villa in Valencia einige Tage verbrachte.

»Agnès, ich hoffe, Ihr könnt mich einmal nach Valencia begleiten, vor allem da Ihr ja erstaunlich gut Spanisch sprecht.«

Lächelnd errötete Agnès de Valois und tauschte einen kurzen Blick mit dem Schreiber Jean de Bouget, der vor nunmehr über fünf Jahren mit ihr nach Chartres gekommen war. Ihre Gedanken flogen zu den damaligen Turbulenzen, als sie sich für Agnès de Blancheforet, die Nichte der Äbtissin, ausgeben musste, um der Inquisition zu entkommen.

»Madame, was meint Ihr zu diesem Vorschlag?«, sprach Raphael sie an und lächelte, als er bemerkte, dass sie wieder einmal ihren Träumereien nachhing.

»Pardon, ich war wohl etwas in Gedanken. Um welchen Vorschlag handelt es sich?«

»Die Familie Jardinverde möchte den Palast des verstorbenen Marquis Alfons de Sanslieu erwerben. Ich hatte mich verbürgt, bei dieser Transaktion behilflich zu sein und Kontakt zum Erben de Sanslieu aufgenommen. Das war gar nicht so einfach wie gedacht.«

Der Duc unterbrach sich mit einem erinnernden Kopfschütteln und lächelte.

»Mein Vorschlag wäre es, alle Beteiligten, aber auch die Geistlichkeit von Chartres, zu einem Bankett auf unser Schloss zu laden, wo Monsieur Jardinverde seinen Wunsch übermitteln kann, dass er eine beträchtliche jährliche Summe für die Kathedrale von Chartres spenden möchte, auch wenn er als Jude deren Segen nur von außen betrachten kann.

»Warum denn das?«, wollte Agnès wissen.

»Na, weil dieser Geldsegen die hohe Geistlichkeit bestimmt milde stimmen wird.«

»Nein, ich meine, warum kann er die prächtige Kathedrale nicht auch von innen sehen? Im Sommer ist es wunderbar kühl darin. Dieser besondere Ort lässt Sorgen zur Ruhe kommen. Wenn man auch als Jude unseren liturgischen Feiern nicht beiwohnen kann, so darf doch jeder Mensch guten Willens den Raum betreten, oder nicht?«

Pater Pedro schluckte und lief rot an. Dem Vogt klappte der Mund vor Fassungslosigkeit auf.

»Madame, Ihr habt wieder einmal sehr gewagte Vorstellungen. Die Idee, Juden Zugang zu unseren geheiligten Räumen zu gewähren, könnte man fast als ketzerisch ansehen, wären sie nicht gerade aus dem Mund einer Duchesse gekommen«, versuchte Madame Veronique ihre Schwiegertochter diskret, aber so deutlich wie möglich in ihrem Eifer zu bremsen. Raphael teilte so manche Gedankengänge seiner Gemahlin, fand aber, dass die meisten davon unwirkliche Träumereien seien. Ginge es nach ihm, würde auch er jegliche Unterwerfung an Stand und enge Moral über Bord werfen, aber da waren Verbindlichkeiten. Als Duc musste er Recht und Ordnung in seinem Hoheitsgebiet gewährleisten. Für Wunschvorstellungen blieb kein Raum. Sie waren gut für angeregte Gespräche mit seiner außergewöhnlichen Gemahlin, aber nicht für die Realität. Er lächelte ihr zu und sagte laut: »Ich schlage vor, Monsieur Jardinverde vor einer weiteren Zusammenkunft im Schloss einen Besuch in seiner jetzigen Residenz abzustatten und diese Frage mit ihm zu klären. Womöglich liegt der Familie gar nichts am Besuch der Kathedrale, denn die Spende gilt ja vielmehr der christlichen Akzeptanz, Juden in unserem Gebiet Wohnrecht zu gewähren.«

Man vereinbarte einen Termin für solch einen Besuch und schickte die Nachricht durch einen Boten an Ruben Jardinverde. Danach wurden andere Notwendigkeiten besprochen. Agnès fragte sich, ob die Bestimmung gerecht war, von Juden so strenge Auflagen zu verlangen. Ihre Zigeunertruppe von damals war von der Bevölkerung auch oft abgelehnt worden. Und dennoch, die Darbietungen galten allen als etwas Besonderes, man applaudierte und warf den Gauklern Münzen zu. Sich anzusiedeln war allerdings nur in Paris möglich, wo sie unbemerkt im sogenannten ›Hof der Wunder‹ gelebt hatten. In einem Gebiet wie hier rund um Chartres allerdings wäre es nicht möglich, als Zigeuner in einem Haus zu leben, umgeben von braven Christen. Ihre Sehnsucht, die Madre wiederzusehen, Quasimodo auf seinem Glockenturm in der Notre-Dame zu besuchen, oder die Truppenmitglieder im ›Hof der Wunder‹, wurde so groß, dass ihr der Atem stockte und sich ein drückender Schmerz auf ihre Brust legte.

»Meine Liebe, wenn Euch nicht gut ist, könntet Ihr Euch die Beine im Park vertreten. Auch ich möchte ein wenig an die frische Luft, das Wichtigste dieser Besprechung ist ja schon erledigt. Wollt Ihr mich nach draußen begleiten?«, meinte Madame Veronique leise. Agnès nickte. Man erhob sich mit einer kleinen Verbeugung, als die Damen den Saal verließen.

Nach einigen schweigenden Augenblicken fragte Madame Veronique, was Agnès bereits befürchtet hatte: »Darf ich hoffen, dass Euer Unwohlsein auf ein erfreuliches Ereignis schließen lässt? Unsere liebe Claudine zählt bald fünf Jahre und wartet noch immer auf ein Brüderchen.«

Die sonst so verschlossene und kühl wirkende Frau errötete bei der Vorstellung, möglichst bald wieder Grußmutter zu werden.

»Oh, an beglückenden Zusammenkünften mit dem Duc herrscht kein Mangel und, Madame, glaubt mir, sowohl mein Gemahl als auch ich beten täglich um den ersehnten Erben. Zwar kann ich diesbezüglich an mir noch nichts erkennen, aber sicherlich wird Gott uns bald damit segnen. Bestimmt!«

»So sei es, meine Liebe!«

Wie immer, wenn die Rede auf den längst erwarteten Erben kam, fühlte Agnès diese lähmende Schwäche. Der Druck steigerte sich zu einem stechenden Schmerz, ihr Hals war wie zugeschnürt, sie japste nach Luft. Als hinge das Wohl der ganzen Welt allein von ihr ab, fühlte sich die junge Duchesse gedrängt, einen Sohn zu gebären, und war dennoch überzeugt, daran zu scheitern. Mit ganzer Kraft versuchte sie, diese Stimmung vor der Schwiegermutter zu verbergen.

Sie wandelten im Park und sahen aus der Ferne die kleinen Unterkünfte der Knechte und Mägde. Mitten im Gehege für Kleinvieh hockte eine Gestalt in blauem Obergewand. Agnès lächelte, hoffte aber, dass Madame Veronique Claudine dort nicht entdecken würde. Es gab auch so schon genug Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Erziehung.

»Steht da nicht Eure Zofe Anouk am Zaun?«

Oje, dachte Agnès.

»Und wer kümmert sich dann um die Prinzessin? Oder weilt sie noch bei Schwester Maria Pilar im Unterricht?«

»Möglich.«

»Aber nein! Ich wage es kaum zu glauben, sitzt nicht Claudine mitten unter den Hühnern?«

»Gehen wir lieber zurück zum Schloss, Madame«, schlug die junge Duchesse vor.

Ohne Erwiderung eilte Madame Veronique aber zum Gehege. Anouk grüßte sie erschrocken mit einem tiefen Knicks.

»Was soll denn das? Wie könnt Ihr das Kind zu den Tieren lassen?«

Madame war außer sich.

»Claudine, was fällt dir ein, dich zu den Hühnern zu begeben? Komm sofort her, Anouk soll dich baden und umkleiden. Weißt du denn nicht, dass diese Tiere voller Ungeziefer sind?«

»Sei leise, grand-mère, ich unterhalte mich gerade«, erwiderte das Kind und legte den Zeigefinger auf seine Lippen.

Agnès kicherte verhalten, Madame Veronique war fassungslos.

»Was soll das heißen, du unterhältst dich? Mit wem denn?«

»Pst!«

»Versteht Ihr, was in das Kind gefahren ist, Madame Agnès?«

»Das sind doch nur Kinderspiele. Als ich in Claudines Alter war, liebte ich es, mich in die Gedanken der Tiere zu versetzen.«

»In die Gedanken der Tiere? Madame, Ihr könnt von Glück sagen, dass Euch jeder hier von Herzen schätzt, denn andernfalls wären Aussagen wie diese als Blasphemie zu werten, aber das solltet Ihr eigentlich wissen. Und ich dulde es nicht, dass sich meine Enkelin mit Hühnern unterhält!«

Da war sie wieder, die sonst nur noch selten erlebte Härte der Mutter des Duc. Bedauernd blickte Agnès ihr hinterher, wie sie allein zum Schloss zurückeilte. Bestimmt würde Claudines Erziehung wieder einmal Thema beim Abendmahl werden. Sie seufzte. Andererseits, vielleicht bedeutete das auch einen weiteren Besuch des Gemahls in ihren Gemächern, um die Angelegenheit unter vier Augen zu erörtern und um beisammenzuliegen. Am Vorabend hatte es ja fast einen Erfolg gegeben. Vielleicht könnte es diesmal gelingen. Sie sehnte sich danach, noch mehr aber wünschte sie, endlich von dem Druck befreit zu sein, den Erben auf die Welt zu bringen. Versonnen summte sie vor sich hin. Die Gedichte aus dem verbotenen Büchlein kannte sie längst auswendig und erfand dazu Melodien. Niemand konnte wissen, welche Verse ihr Herz in sich trug, wenn sie summte:

»Halte mich, du starker Baum,

deine Früchte sind mir Himmelsnektar.

Honig tropft mir auf die Lippen,

allein wenn du mich anblickst.

Geliebte, sprichst du so zu mir?

Deine Augen bezwingen mich,

dein Rosenduft macht mich dir ganz zu eigen.

Deine Stimme, Götterbotin,

ist mir die gute Nachricht,

lässt mich sicher schlummern.«

»Bebette möchte dich begrüßen, komm, setz dich zu uns, Maman«, unterbrach Claudine ihre Gedanken.

»Ich fürchte, das darf ich nicht, und du solltest auch nicht bei den Hühnern hocken. Unterhalte dich doch vom Zaun aus mit ihnen.«

»Das geht nicht. Bebette sagt, dass du arm bist, wenn du nicht hingehen darfst, wohin du willst, zum Beispiel hierher ins Gehege, wo die saftigen Würmer zu finden sind.«

»Ihr kostet bitte keinen von den Würmern!«, rief Anouk erschrocken. Sie reckte den Hals, um zu sehen, ob die Prinzessin womöglich einen Wurm zwischen ihren Fingern hielt.

»Aber nein, die gehören den Hühnern. Schau, Maman, Bebette kommt zu dir zum Zaun!«

Agnès hockte sich ebenfalls hin und reichte der braunen Henne zarte Löwenzahnblätter. Diese dankte es mit leisem Gackern, während sie die Blätter von ihren Fingern zupfte.

»Komm jetzt heraus, Claudine, Großmutter ist verärgert, weil du dich bei den Tieren herumtreibst.«

»Ich treibe mich nicht herum, sondern führe wichtige Besprechungen.«

»Na gut, Anouk, du kümmerst dich dann um das Bad und um ein frisches Gewand für Claudine.«

»Selbstverständlich, Madame.«

Lächelnd knickste die Zofe. Als die Duchesse hinter ihrer Schwiegermutter her ins Schloss zurückging, begegnete ihr der Schreiber Jean de Bouget.

»Ah! Du hältst wohl Ausschau nach der schönen Anouk, du Schelm!«, grüßte sie ihn. Erschrocken drehte sich der Angesprochene nach allen Seiten um.

»Madame! Nach all den Jahren schafft Ihr es noch immer nicht, ganz und gar Duchesse zu sein! Das kann uns Kopf und Kragen kosten, ich bitte Euch!«

»Und dass du meiner Zofe nachstellst etwa nicht, mein lieber Jean Frollo?«

»Was ist in euch gefahren, Madame? Bitte fühlt Euch nicht zu sicher. Wenn einmal auch nur ein Funke des Zweifels an Eurer Identität oder Loyalität der Kirche gegenüber aufflammt, ist aller Schutz dahin. Ich fühle mich ja selbst zerrissen und sehne mich nach dem alten Leben an der Seite meines Bruders, den ich schmerzlicher vermisse, als Ihr Euch vorstellen könnt.«

Das war das Stichwort, Dom Claude Frollo. Die Erinnerung an diesen Benediktiner erwischte Agnès wie ein Schlag in den Magen.

»Du hast recht, Jean. So viele Menschen haben alles riskiert, damit wir der Inquisition entfliehen können, das darf ich nicht aus Unbekümmertheit aufs Spiel setzen. Gehabt Euch wohl, Jean de Bouget, und grüßt mir Anouk, die Mühe hat, mein Töchterchen von den Hühnern wegzubekommen.«

Sie kicherte.

»Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, schöne Esmeralda, die mit dem Ziegenbock tanzte. Was wohl aus Djali geworden ist?«, raunte er ihr zu, während sein Blick den Platz inspizierte, ob ihn auch niemand hören könne.

»Womöglich hat Pierre Gringoire ihn an Kindes statt angenommen.«

Jetzt konnten beide nicht anders als laut loszulachen. Erst als sie sich wieder etwas beruhigt hatten, setzte Jean seinen Weg fort. Agnès blickte ihm nach. Schmunzelnd dachte sie daran, wie er ihr mit zwölf Jahren einen Heiratsantrag gemacht hatte. Da war ihr Ziegenbock Djali noch klein gewesen, sogar der Ort fiel ihr wieder ein, Place de Grève in Paris mit der unheimlichen Schwester Gudule, der Klausnerin. Ob Jean eine Lösung für ihr Nachwuchsproblem darstellen konnte? Ihr Gemahl selbst hatte diese Überlegung ›Nachwuchs auf Umwegen‹ genannt. Bestimmt würde Jean ihr diesen Gefallen erweisen. Als Einziger hier wusste er von ihrem bisherigen Leben als tanzende Zigeunerin Esmeralda, er wusste auch, dass Claudine die Frucht einer Schändung war. Noch einmal wandte sie sich nach dem Schreiber Jean um und beobachtete, wie sich Anouk tief vor ihm verneigte. Bei dem Gedanken, dass ihre Zofe vor Freude bestimmt errötete, lächelte sie. Nein, der Gedanke, Jean um einen so delikaten Gefallen zu bitten, war absurd. Sie fühlte für ihn wie für einen Bruder und er sah sie als seine Schwester. Außerdem wuchs da diese junge reine Liebe zwischen ihm und Anouk heran, das konnte sie nicht trüben. Eine andere Lösung musste gefunden werden. In der Kräuterkunde vielleicht? Ihre Madre wusste darüber sehr viel, außerdem gab es dazu bestimmt einiges in der Schlossbibliothek zu erfahren. Es musste doch ein Kraut für die Standhaftigkeit der männlichen Begierde geben. Sofort steuerte sie auf die Bibliothek zu. Wenn sie an die Höflichkeit und die Aufmerksamkeit Raphaels ihr gegenüber dachte, fühlte sie sich angeregt, sehnte sich nach seiner Berührung, nach seiner Leidenschaft. Sie sehnte sich danach, selbst begehrt zu werden. Warum nur konnte ihr Gemahl nicht das für sie empfinden, was er gern rezitierte, wenn sie wieder einmal des geheimen Büchleins gedachten, deren pikante Gedichte beide bereits auswendig kannten:

Du, mein Himmel, meine süße Henkersmahlzeit.

Ja, zum Sterben bin ich verurteilt,

solange du mich meidest.

Ein Toter bin ich in diesem Leben,

wenn du mir fern bist, du wahre Freude.

Mein Herz schlägt nur, weil es deines kennt,

wie es ruft unter deiner Brust, von der ich träume.

Atmend spüre ich dem Duft nach,

der mich trunken macht aus deiner Mitte,

du Rose der Erlösung.

Mein einziges Verlangen bist du, Geliebte.

Mein Trost ist es, von dir zu wissen.

Ich verzehre mich nach dir bei Tag und Nacht.

»Ihr bewegt Euch in wahrhaft guter Gesellschaft, Claudine«, begrüßte Jean die Prinzessin. Anouk kicherte, er zwinkerte der Zofe zu und genoss es, wie sie ihn anstrahlte und dabei versuchte, ihre Freude zu verbergen.

»Onkel Jean!«

Claudine lief mit ausgestreckten Armen auf ihn zu, dass die Hühner nur so auseinanderstoben. Er hob sie über den Zaun und drehte sich mit ihr ein paarmal, dass sie vor Vergnügen quietschte.

»Ich will fliegen!«, rief sie.

»Na gut, ich hoffe, Ihr habt nicht allzu viel gefrühstückt, sonst verliert Ihr Brot und Milch beim Flug und verteilt es über die Wiese.«

»Nein, nein! Lass mich fliegen, Jean!«

Er nahm sie fest an der linken Hand und an der Fessel ihres linken Beins, dann drehte er sich und schwang das Kind dabei auf und nieder, dass ihm die Haare und Gewänder nur so flatterten. Nach einigen Drehungen senkte er es behutsam ab und ließ sich auf seine Seite ins Gras fallen.

»Die Welt dreht sich um meinen Kopf herum!«, rief Claudine atemlos.

»Nein, sie dreht sich um meinen Kopf herum«, lachte Jean.

»Nur nicht um meinen, schade eigentlich«, ergänzte Anouk und setzte sich zu den beiden.

»Das können wir gleich ändern, lasst mir nur noch ein wenig Zeit, damit sich meine Welt wieder etwas beruhigt.«

»Du willst Anouk im Kreis herumwirbeln? Sie ist doch viel zu groß!«

Claudine setzte sich überrascht auf.

»Das frage ich mich allerdings auch, Baron de Bouget.«

»Wartet es ab, Anouk, gleich werde ich Eure Welt zum Drehen bringen.«

Sie tauschten einen lächelnden Blick.

»Das ist schön, wie ihr euch anschaut, fast so wie bei Papa und Maman und wie bei Papa und Julien de Bonarbre«, meinte Claudine erfreut. Die beiden waren überrascht, doch Anouk kicherte.

»Also, ma chère, darf ich bitten?«

Jean verneigte sich mit übertriebener Geste vor Anouk, sie reichte ihm die Hand und er schwang sie hoch, sodass sie fast in seine Arme fiel. Mit überkreuzten Armen fassten sie einander an den Händen und drehten sich immer schneller im Kreis. Unwillkürlich jauchzte Anouk auf, Claudine klatschte begeistert in die Hände.

»Ihr seid der Wirbelwind!«, rief sie. Nach etlichen Drehungen ließen sich die beiden ins Gras fallen und lachten. Claudine warf sich auf Anouk und umarmte sie.

»Halte mich fest, Anouk, dann dreht sich meine Welt mit deiner.«

»Glaub mir, meine Welt dreht sich so sehr, dass ich kaum etwas in ihr erkennen kann!«, rief die Zofe.

»Ich kann auch nichts erkennen«, hörte man Claudines gedämpfte Stimme. Sie hatte ihr Gesicht an Anouks Hals gepresst, als wolle sie sich in ihrem Nacken verkriechen.

»Gurruuu! Gurruuu!«, lockte Knecht Martin vor dem nahen Taubenschlag.

»Oh! Die Tauben!«, rief das Kind und lief sofort hin. Anouk und Jean hatten noch etwas Mühe hochzukommen, um hinterherzutorkeln.

»Was machst du denn da?«, fragte die Prinzessin, als sie sah, wie Martin vorsichtig einen zusammengerollten Streifen Papier am Bein einer Taube befestigte.

»Die Taube bringt eine Botschaft zum Nachbardorf. Ich brauche dringend mehr Körner, Rüben und Bohnen. Unsere Bauern sollten das schon längst geliefert haben.«

»Das sind also Brieftauben?«, Jean war begeistert. Er hatte nicht gewusst, dass es am Schlossgelände welche gab. Sehnsüchtig dachte er an die Tauben seines Wahlbruders Quasimodo in Paris.

»Du schreibst also Nachrichten und die Tauben bringen diese an die gewünschte Person? Wäre das auch über weitere Distanzen möglich?«

»Die Nachrichten schreibe nicht ich, sondern unser Verwalter, ich bin des Schreibens nicht kundig, mein Herr, aber dafür kenne ich mich mit der Taubenzucht aus.«

»Das ist wunderbar. Vielleicht werde ich darauf noch zurückkommen. Hab Dank, Martin!«

Der Knecht verneigte sich.

»Darf ich sie streicheln?«, fragte Claudine.

Martin hielt dem Kind die Taube hin, die sich in den großen Händen des Mannes sicher zu fühlen schien. Mit zwei Fingern streichelte Claudine ihr über den Kopf, neigte sich nahe an das Tier und flüsterte: »Guten Flug, und erzähle mir dann, wie es war.«

»Schaut, Mademoiselle, jetzt geht’s los!«, sagte Martin, hob die Arme und warf die Taube vorsichtig in die Luft. Nach kurzem Flattern gewann diese rasch an Höhe und segelte bald mit ruhigen Flügelschlägen dahin.

»Ich will auch eine Taube sein!«

»Gerade vorhin wolltet Ihr noch ein Huhn sein.«

Anouk lachte, nahm Claudine an der Hand und verabschiedete sich. Martin verneigte sich abermals, Jean begleitete sie aber noch bis zum Schloss.

Währenddessen ging Baron de Bonarbre noch einige Dokumente mit Duc Raphael und Madame Veronique durch. Das Fenster stand offen, man hörte Claudines und Anouks Stimme. De Bonarbre blickte verstohlen hinaus und entdeckte Jean bei der Prinzessin und der Zofe. Es ärgerte ihn, dass sich der Schreiber auf der Wiese vergnügte, während er eigentlich bei dieser Besprechung für Notizen gebraucht wurde. Raphael bemerkte es.

»Wir sollten uns eine kleine Pause gönnen, das Wichtigste ist ja vorbereitet«, sagte er in Richtung seiner Mutter.

»Dann sehen wir einander beim Mahl«, antwortete diese und verließ den Raum.

Raphael und Julien blieben am Fenster stehen, bis das Kind und seine Begleitung im Schloss verschwunden waren.

»Claudine kennt mich gar nicht richtig, obwohl ich fast täglich an der Familientafel das Frühmahl einnehme. Sie spricht mit allen, nur nicht mit mir. Gibt es denn keinen Weg, der mich ihr näherbringt? Ich sehne mich danach, Teil eurer Vertrautheit zu sein«, bekannte Julien. Raphael nickte nachdenklich.

»Ich weiß. Bestimmt hätte Agnès auch nichts dagegen, aber, um ganz ehrlich zu sein, wirkt es manchmal auf mich, als käme niemand an Claudine richtig heran, außer Anouk vielleicht. Agnès scheint in einer eigenen Welt zu leben, in die sie unser Kind durch ihr allzu freies Gehabe entrückt hat. Die Erziehungsbestrebungen meiner Mutter sind für mich zuweilen sinnvoll und nötig, dann wieder, wenn ich mit Claudine plaudere und spiele, merke ich, dass sie nicht in unsere Konventionen passt und sogar ich außen vor bleibe. Claudine die Freiheit zu nehmen, erschiene mir wie eine Verletzung, es aber darin zu belassen, entrückt sie uns.«

»Ich möchte Teil von euch beiden sein, Raphael«, insistierte Julien.

»Und Agnès?«

Raphael ergriff die Hand seines Freundes und schaute ihn an. Julien senkte den Blick.

»Ja, natürlich. Verzeih. Deine Gemahlin wirkt so unbeugsam und stark, dass ich zuweilen ihre Rechte und Bedürfnisse vergesse.«

Die Bäckerei auf der Mariahilfer Straße war voller Kunden, alle Kaffeetischchen besetzt. Gut so, dachte Albert Alden. Nach Wochen des Zauderns hatte er sich endlich dazu durchgerungen, wieder hinzugehen. Es war ja kindisch, dieses Geschäft zu meiden, nur weil Selma, die junge Angestellte, nie bei ihm anrief. Was erwartete er sich? Dass sie sein Manuskript las und ihn dann begeistert kontaktierte? Auf ihre Meinung zu hoffen, vielleicht sogar auf ein wenig privaten Kontakt, war lächerlich gewesen, das musste er sich eingestehen. Doch jetzt zu feige zu sein, um wie üblich das Gebäck dort zu holen, war noch peinlicher. Nur um seine Selbstachtung wieder ein wenig aufzupolieren, hatte er beschlossen, nach den Vorlesungen so entspannt wie möglich dort etwas zu kaufen. Doch aus irgendeinem Grund war das Geschäft brechend voll. Gab es etwas gratis? Unverrichteter Dinge ging er nach Hause, es war Freitag. Leon kam übers Wochenende, wenigstens dieser Lichtblick erwartete ihn. Bevor sich Albert etwas zum Essen richtete, rief er seinen Sohn über Skype an.

»Hallo, Leon, kommst du heute Abend oder morgen Vormittag? Ich wollte gerade eine Kleinigkeit zum Essen richten.«

»Servus, Papa, heute Abend treffe ich mich mit Freunden, morgen gegen elf bin ich dann bei dir. Hast du etwas Bestimmtes vor? Ich muss nämlich so ein blödes, kitschiges Gedicht auswendig lernen. Was für ein Schwachsinn! Gedichte sind was für kleine Kinder!« Leon zog einen Schmollmund, der tatsächlich kindlich wirkte.

»Na, du bist ja nicht gerade bestens drauf. Aber so schlecht finde ich das Prinzip des Auswendiglernens nicht, Theaterkünstler oder Opernsängerinnen müssen sich Unmengen an Text merken. Von wem ist das Gedicht denn und wie lautet der Titel?«

»Was weiß ich, eh ein bekannter Dichter, irgend so ein Heini, jedenfalls geht es beim Inhalt um Mädchenkram, fehlen nur noch die Einhörner.«

»Es geht um Einhörner?«

»Nein, das ist das einzige Märchenwesen, welches nicht darin vorkommt, dafür aber Elfen und Nixen oder so, urpeinlich!«

»Kommt mir bekannt vor, könnte entweder eine Passage von Shakespeares ›Sommernachtstraum‹ sein oder vielleicht ein Gedicht von Heinrich Heine, müsste mal nachschauen, doch bei meiner Lyriksammlung finde ich es bestimmt.«

»Ach ja, Heine heißt er, nicht Heini, wäre eh witzig gewesen, ein Heini schreibt was über Zwerge.« Leon kicherte. »Glaubst du, wir schaffen das Gedicht am Wochenende?«

»Es in so kurzer Zeit auswendig zu lernen, halte ich nicht für sinnvoll. Besser fände ich es, den Text zu durchleuchten, seine Intention zu erfassen.«

»Das ist es ja! Der Schneider, also unser Deutsch-Prof, hat uns das als Aufgabe gegeben, aber dazu sollten wir auch noch das Traktat lesen und die Biografie von diesem Heini, also Heine. Wir wollten das nicht, es haben mehrere von uns dagegen protestiert, da wurde der Schneider halt ärgerlich und hat uns diese Scheißarbeit aufgegeben. Übers Wochenende!

Irgendetwas stimmt hier nicht. Die Analyse des Textes muss mit der Lehrkraft geschehen und nicht einfach anhand eines Traktats, vor allem aber nicht als Wochenendübung. Ich werde mich über den Professor beschweren!

Na ja, lieber nicht. Vielleicht müssen ja nicht alle das Gedicht in so kurzer Zeit lernen. Vielleicht haben manche ohnehin die Analyse in mehreren Deutschstunden mitgemacht. Kann aber sein, dass manche nicht so richtig zugehört haben.«

»Ich ahne, was du mir sagen möchtest, du Tunichtgut.«

»Jetzt heißt’s halt strebern«, murrte Leon.

Albert lachte. Er kannte den bald Siebzehnjährigen nur zu gut, selbst wenn er ihn seit der Scheidung nur an bestimmten Wochenenden und in Ferienzeiten bei sich haben konnte.

»Und wenn du mir die Analyse schreibst? Das ginge nämlich auch, ich könnte mir das Traktat von einem Freund ausborgen, hab’s nämlich in der Schule vergessen und die Biografie von dem – hm – Dichter habe ich in Kurzform in der Mappe, außerdem kann man das ja auch googeln.«

»Ich schreibe dir natürlich nichts, aber es mit dir zu analysieren wird mir eine Freude sein.«

»Aber Papa!«

»Aber Leon! Schicke mir lieber eine Nachricht mit dem Titel des Gedichts. Aber was anderes, wohin gehst du denn mit deinen Freunden heute Abend?«

»Weiß noch nicht, wir treffen uns zunächst bei Elias, dann schauen wir weiter.«

»Na gut, dann viel Spaß und bis morgen. Wie wär’s mit Tafelspitz zu Mittag?«

»Lieber Kaiserschmarren oder Palatschinken. Bis morgen dann!«

Einige Minuten später kam die Nachricht, »Waldeinsamkeit«. Albert blätterte bereits in Heines gesammelten Werken. Da war es, »Waldeinsamkeit«, 39 Strophen! Sofort versank er darin. Als junger Student hatte er dieses Gedicht geliebt, seitdem aber fast vergessen. Besaß er nicht eine Schallplatte, auf der Oskar Werner es so wunderbar vortrug? Es wäre schön, diesen Künstler wieder einmal zu hören, doch die Nadel seines alten Plattenspielers war verschlissen, die Stimme käme kaum zur Geltung. Umgehend musste er sich eine neue Nadel besorgen. Ob so etwas jetzt noch aufzutreiben war? Und wo? Leon hätte bestimmt mehr Freude an dem Gedicht, wenn sie es miteinander anhören könnten. Er schaute auf Harolds Seiten, um ein Fachgeschäft zu finden. Bei der Gelegenheit checkte Albert seine Mails, zwei neue im Posteingang, beide von Verlagen. Die erste war wieder mal eine freundliche Absage bezüglich seines Exposés über den »Glöckner von Notre-Dame« nach Victor Hugo. Es kamen nur noch wenige Absagen, seit er fast ein Jahr zuvor das Angebot an alle Verlage verschickt hatte, die er finden konnte. Die meisten waren bald darauf eingetrudelt, viele Verlage hatten gar nicht erst geantwortet. Desillusioniert öffnete er die zweite Mail.

›Sehr geehrter Herr Alden,

wir danken Ihnen für Ihr Angebot. Die Geschichte Quasimodos aus Ihrer Perspektive klingt interessant, vor allem auch die Beschäftigung dieses Werkes der Weltliteratur nach dem tragischen Brand in der Notre-Dame letzten April. Wir bitten Sie, uns das Manuskript zur unverbindlichen Begutachtung zu senden und werden uns danach wieder bei Ihnen melden.

Mit freundlichen Grüßen‹

Albert starrte auf den Bildschirm, las die Mail mehrmals. Er hatte es schon aufgegeben, seinen Roman je veröffentlichen zu können, und nun das. Wo war die Freude? Wo die Begeisterung? Selma fiel ihm ein. Sie hatte das Manuskript Monate zuvor von ihm bekommen, es war ihr erstes und einziges Date gewesen, einsilbig, etwas unbeholfen seinerseits, doch auch sie hatte angespannt gewirkt.

»Ich freue mich darauf«, hatte sie gesagt und, »Ich melde mich wieder, sobald ich es gelesen habe.«

Wie dumm er doch war! Hatte er wirklich geglaubt, sie interessiere sich für seinen Roman? Vielleicht sogar für ihn? Warum freute er sich nicht über die Aussicht auf eine Veröffentlichung? Stand und fiel sein Ansporn mit Selmas Reaktion oder besser gesagt mit ihrem Schweigen? Emma, seine Ex, hatte das Manuskript in wenigen Tagen gelesen und es für gut gefunden, sogar Leon fand es spannend. Drei Testleser, zwei davon verwandt, eine hatte es offenbar noch nicht angeschaut oder so schlecht gefunden, dass sie ihn lieber nicht kontaktierte.

»Verdammt noch mal! Jetzt bekomme ich eine Fast-Zusage und kann mich nicht einmal richtig freuen!«

Etwas verbissen vertiefte er sich noch mal in Heines »Waldeinsamkeit«.

»Der Kranz ist mir vom Haupt genommen,

ich weiß es nicht, wie es gekommen;

doch seit der schöne Kranz mir fehlt,

ist meine Seele wie entseelt.

Es glotzen mich an unheimlich blöde

die Larven der Welt! Der Himmel ist öde,

ein blauer Kirchhof, entgöttert und stumm.

Ich gehe gebückt im Wald herum.«

Mit dieser Passage sank er in süße Melancholie des Alleinseins. Der schöne Blumenkranz lag gedanklich noch auf seinem Haupt, doch er war verwelkt, kratzte an der Stirn und machte Altersfalten deutlich. Und genau das motivierte ihn, die Datei mit dem Manuskript zu suchen. Was für ein Chaos auf seinem Computer! Er wollte alles ein letztes Mal Korrektur lesen und es dann an den Verlag schicken. Bestimmt machte es einen guten Eindruck, wenn er nicht postwendend reagierte.

Leon kam am folgenden Tag kurz nach zwölf Uhr. Albert konnte sich kaum beherrschen, nicht von der eventuellen Zusage des Verlags zu erzählen, doch solange es kein eindeutiger Vertrag war, wollte er sich lieber nicht exponieren. Gemeinsam bereiteten sie Kaiserschmarren zu, Albert rührte den Teig, Leon öffnete die Packung mit Rosinen und das Glas Apfelmus.

»Auf meinem Schreibtisch liegt die Schallplatte ›Oskar Werner liest Gedichte‹. Wenn ich eine neue Nadel für meinen Plattenspieler auftreibe, können wir uns die ›Waldeinsamkeit‹ anhören, das gefällt dir bestimmt. Oskar Werner macht mit seiner einzigartigen Sprachmelodie die Worte lebendig!«

»Also diesen Kinderkram mit Nixen und Wichtelmännchen – ich weiß nicht. Aber anhören können wir uns das gleich, auch ohne Nadel. Du bist ja so was von retro, Papa!«

»Wie meinst du das?«

»Na auf YouTube.«

»Oskar Werner auf YouTube? Der ist ja schon Anfang der Achtziger gestorben, außerdem dachte ich, da gäbe es nur moderne Lieder und so.«

»Moderne Lieder und so – echt, du könntest im Kabarett auftreten. Auf YouTube findest du sogar Vorträge über alle möglichen Themen. Was wetten wir, dass ich deinen Werner finde?«

»Oskar Werner. Das wäre wirklich schön, es heute schon mit dir anhören zu können! Wir wetten darum, wer den Abendfilm auswählt.«

»Na gut, dann schauen wir heute Abend ›Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger‹, den haben wir zwar vor Kurzem schon geschaut, aber ich finde ihn einfach spitze.« Leon grinste. Nach dem Essen schaute Albert seinem Sohn zu, wie er mit wenigen Klicks auf YouTube ein Bild von Oskar Werner auf den Monitor zauberte, genau das gleiche wie auf dem Schallpattencover. Und schon hörten sie seine unvergleichliche Stimme. Albert fühlte sich beschenkt wie ein Kind, doch auch Leon konnte dem Text damit einiges abgewinnen.

»Ich hab’ in meinen Jugendtagen

wohl auf dem Haupt einen Kranz getragen;

Die Blumen glänzten wunderbar,

ein Zauber in dem Kranze war.

Der schöne Kranz gefiel wohl allen,

doch der ihn trug, hat manchem missfallen;

ich floh den gelben Menschenneid,

ich floh in die grüne Waldeinsamkeit.«

»Was fällt dir spontan dazu ein, Leon?«, fragte Albert nach einer Pause. »Aber du sagst auch, was dir einfällt und nicht nur, was du alles darüber weißt, sondern ganz subjektiv, okay?«

Albert nickte. Assoziationsspiele mochte er.

»Mir fällt ein, dass sich dieser Heine gerne als Frau verkleidet, so richtig mit wehendem Gewand wie seine Feen. Und dann spaziert er im Wald herum.

»Warum als Frau verkleidet?«

»Na ja, mit dem Blumenkranz?«

»Und wofür könnten die Blumen und ihr Zauber eine Metapher sein?«

»Dass der Heine Esoterik mag?«

»Sag einmal, Leon, willst du mich auf den Arm nehmen?«

Der lachte hell auf. »Ich dachte schon, du bemerkst es nie. Aber sag du, was fällt dir dazu ein?«

»Willst du wirklich meine ehrliche Empfindung wissen?«

Leon nickte.

»Als ich gestern das Gedicht durchgelesen habe, wollte ich unbedingt wieder Gedichte schreiben, so wie damals während meines Studiums. Ich war auch in einem Lyrikzirkel und träumte davon, Gedichte zu veröffentlichen. Meine Vorbilder waren Rilke und Heine, aber auch Pablo Neruda.«

»Urspannend.«

Leon deutete ein Gähnen an. Albert grinste.

»Aber echt. Im Kranz findest du vielschichtige Bedeutungsansätze.« Er holte etwas aus, erzählte vom Archetypus des ›Gekrönten Monarchen‹, von der entwicklungspsychologischen und anthropologischen Sichtweise von Blumenkränzen, Ritualen, vom Kranz als Ausdruck der Dichtkunst und von der Romantik, deren sogenannter ›blauen Blume‹ unerfüllter Sehnsucht und schließlich vom begrenzten Dasein, von Jugend und Alter. So sehr ereiferte er sich, dass er das leise Schnarchen an seiner Seite lang nicht wahrnahm.

»Leon!«, rief er dann aber halb verärgert, halb amüsiert. Dieser zuckte hoch.

»Ist der Film schon aus?«, stammelte er, bevor ihm wieder alle Sinne gehorchten.

»Ich rede mir den Mund fusselig und du schläfst?«

»Ist spät geworden gestern, sorry. Du, ich bin am Verdursten!«

Er eilte in die Küche und trank zwei Gläser Wasser. Albert grinste.

»Hast wohl einen Brand.«

»Aber woher denn?«

Dann räumten sie die Küche auf. Als der Geschirrspüler eingeräumt war, konnte sich Albert dann doch nicht verkneifen zu sagen: »Drück mir die Daumen. Ein Verlag möchte, dass ich mein Manuskript einsende, du weißt ja, meine Version des ›Glöckner von Notre-Dame‹.«

»Cool! Mein Vater als Buchautor!«

»Na ja, hoffen wir es mal.«

Erst jetzt spürte Albert Erwartungsfreude in sich.

»Am Nachmittag machen wir unbedingt noch ein wenig ›Waldeinsamkeit‹«, erinnerte er, als sich Leon in sein Zimmer zurückzog.

»Müssen wir leider, schließlich ist das Gedicht urlang und das Wochenende urkurz«, murrte dieser.