Читать книгу Salzburger Rippenstich - Katharina Eigner - Страница 8

Zweites Kapitel

ОглавлениеErzählt von lästigen Pflichten, Verdrängung, Stylingfragen und Wochenendplänen. Es geht um böses Karma und Vorzimmerdrachen. Gott reißt das Ruder herum und schickt mir den Rettenbacher. Ein unerwartetes Outing löst mein Problem und ein Papierstau im Drucker bringt eine Zeitzeugin zum Reden. Ich erfahre, dass der Pechtl eigentlich eine ganz arme Sau ist.

Um fünf Uhr früh stehe ich auf und humpele schweißnass ins Bad. Aus dem Spiegel schauen mir Augäpfel mit geplatzten Äderchen entgegen. Tiefe Augenringe und vertrocknete Lippen komplettieren mein gespenstisches Erscheinungsbild. Die Sache mit »Schlaf gleich Schönheit« wird überschätzt, finde ich. Ich schütte mir ein paar Handvoll eiskaltes Wasser ins Gesicht, öffne das Fenster und atme die morgendlich kühle Luft tief ein. Der Schock über den abgetrennten Männerkopf im Weidenkörbchen sitzt mir immer noch in den Knochen, auch wenn er nur geträumt war. Das Unterbewusstsein ist ein Hund, denke ich mürrisch; es bedient sich aus allen verfügbaren Zutaten wie Alltagssorgen, versteckten Wünschen und aktuellen Ereignissen und mixt daraus ein teuflisches Kopfkino. Ich bin zwar keine Expertin in Sachen Traumdeutung, aber das Weidenkörbchen steht ganz eindeutig für meine Vergangenheit. Die Tuchent ebenso. Alles aus diesem Traum sieht exakt gleich aus wie das Zeug, in dem ich gefunden wurde und das seit Jahren auf Tante Zenzis Dachboden vor sich hin verstaubt. Dass das Körbchen auf der obersten Stufe gestanden ist, damals, stimmt ebenfalls; so hat es mir jedenfalls meine Tante Zenzi erzählt. Sie war es, die mich gefunden hat an diesem neblig kalten Herbstmorgen vor 35 Jahren. Natürlich ist sie nicht meine leibliche Tante, sonst wäre die Sache mit den unbekannten Eltern kein großes Geheimnis und ich wüsste längst, wer mich zur Welt gebracht hat. Ich nenne sie einfach Tante, seit ich denken kann. »Mama« wollte ich mir freihalten; für den Fall, jemals auf meine leibliche Mutter zu treffen. Details wie das Weidenkörbchen und hilfesuchendes Kindergeschrei mischen sich seit Jahren in meine Träume und bringen mich um den Schlaf.

Mein rechtes Bein ist zwar rot und geschwollen, aber die Schmerzen sind längst nicht mehr so intensiv wie gestern. Es zwickt ein bisserl an der Naht. Brav wechsle ich den Verband und tupfe Betadona auf die Wunde, die mit sieben kleinen Stichen zusammengehalten wird. Beim Nähen hat die Frau Doktor ganze Arbeit geleistet. Einen roten Streifen von der Wunde Richtung Herz suche ich vergeblich – also keine Blutvergiftung. Der Kelch mit der Tollwut wird also an mir vorübergehen, hoffe ich. Weil die Fäden nicht nass werden dürfen, ziehe ich ein Plastiksackerl übers rechte Wadl, bevor ich in die Brause steige. Eine gefühlte Ewigkeit lang wasche ich mir dann alle geträumten Grauslichkeiten der letzten Nacht vom Leib und entsteige erfrischt der dampfbeschlagenen Kabine.

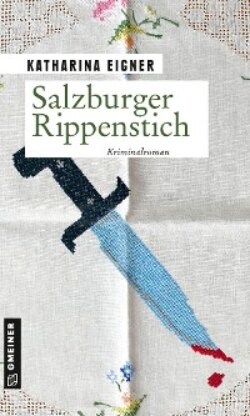

Ein paar Extraminuten bleiben noch für mein morgendliches Ritual: Sticken.

Am Dachboden meiner Tante Zenzi, quasi Mikrokosmos meiner Familiengeschichte, habe ich vor Jahren neben dem Weidekörbchen ein altes Buch über Stickmuster entdeckt.

Gut möglich, dass meine leibliche Mutter eine Handarbeitsfee war. Vielleicht ist das Stickzeug aber auch nur zufällig neben meinen alten Sachen gelegen. Jedenfalls habe ich das Buch fasziniert verschlungen, mich mit Nadel und Garn geduldig durch sämtliche Stickmuster gearbeitet. Seither entspannt mich das konzentrierte Zählen von Stichen und hilft, Albträume wie den der letzten Nacht zu vergessen. Manch einer mag das simple Vor-und Rückwärtfädeln von Garn belächeln und Handarbeit als stupide Hausfrauentätigkeit abtun. Tatsächlich aber ist Sticken eine uralte Technik, um Textilien mit Mustern zu verzieren. Eine Kunst mit langer Geschichte, die in allen Kulturen der Welt Tradition hat, und die mehr verdient als ein verstaubtes Image.

An den noch warmen Kachelofen gelehnt, suche ich willkürlich eine Farbe aus und fädle Garn in die Nadel: Blutrot. Und dann geht es los mit meiner eigenen Methode, Ideen und spontane Einfälle festzuhalten: »Brain-Stitching«. Eine Mischung aus Brain-Storming und dem englischen Wort für Sticken. Notizzettelartige Mini-Stickereien ohne Zählmuster und Konzept, die ich niemandem zeige. Ein paar Minuten lang lasse ich Garn durch den Stoff gleiten, schneide die Fäden ab und betrachte meine Stick-Notiz. Das Ergebnis erinnert an eine Blutlache. Wahrscheinlich wegen Hermis Mordtheorie von gestern Abend.

Laurenz hat den Kindern und mir gestern Abend eine Nachrichtensperre auferlegt: kein Wort über den Toten von Fürstenbrunn zu irgendjemandem. Schon gar nicht in der Schule. Erstens, weil das Hinaustrompeten sowieso Xaverl und Hermi erledigen. Zweitens, weil das Stille-Post-Spiel in diesem Fall mehr schadet als nützt. Und weil ihm das neugierige Flackern in meinen Augen nicht entgangen ist, als uns die Hermi gestern Abend an den »latest news« hat teilhaben lassen, war noch eine Extrabotschaft an mich dabei: »Wenn du schon überlegst, welche Patienten du morgen in der Praxis anzapfen könntest, gebe ich dir jetzt einen gut gemeinten Rat: Lass es! Mach dich nicht wichtiger, als du bist!« Er meint es gut mit mir, sagt er. Aber jeder kennt das Sprichwort: »Gut gemeint ist das Gegenteil von gut.« Und: Ja, natürlich interessiert es mich, was es mit dem Mann und seinem entstellten Gesicht auf sich hat. Alles andere wäre gelogen.

Wolkenfetzen umgeben den Untersberg und weichen langsam der Morgensonne. Der Kalkriese, dem nur wenige Meter bis zur 2.000er-Marke fehlen, ist ein gewaltiges Bergmassiv zwischen Bayern und Salzburg, das von zehn Gemeinden umgeben wird; vier davon auf österreichischem Boden. Von Höhlen durchzogen, von Sagen umwoben, hochalpin und geheimnisvoll zieht er Wanderer, Touristen, Schamanen und Höhlenforscher gleichermaßen an, lässt sich von ihnen besteigen, bestaunen und bezwingen. Wer ihn unterschätzt, findet sein Grab in den trichterförmigen Senken, den Dolinen, und bleibt schlimmstenfalls unentdeckt. Geschichten erzählen von Kaiser Karl, der im Innern des Berges sitzt und von Raben umkreist wird. Zahlreiche Sagengestalten wie die Wildfrauen, der Riese Abfalter und das Moosweiberl gehören genauso zum Untersberg wie der Marmor, Kugelmühlen, die Seilbahn und die Mautflüchtlinge, die auf Grenzwartezeiten und Vignettenpflicht pfeifen und sich vom Navi auf schmale Waldstraßen locken lassen.

Ich mag den Untersberg, obwohl er ganzen Grödiger Ortsteilen schattige Winter beschert und sie vor sich hin schlottern lässt. Herbstfärbung und Altweibersommer setzen der Mystik noch eins drauf und rechtfertigen die Aussage des Dalai Lama, wonach der Untersberg das Herzchakra Europas ist.

In der Küche schäumt Max gerade Milch für seinen Cappuccino auf: Teenager, Kaffee-Junkie, Fußballfan.

Susi, meine Große, macht sich eine Tasse Kakao. Haare bis zum Hintern und nie ohne Ear-Pods. Lisi, die Kleinste, reibt sich den Schlaf aus den Augen. »Ist heute Montag?«, fragt sie. Ich nicke, und sie strahlt übers ganze Gesicht. »Ausflugtag!«

Susi rollt mit den Augen. »Abgabetag für die Entwürfe!«

Alle aus Susis Schule arbeiten mit Hochdruck auf das Ereignis des Jahres hin: die hauseigene Modenschau.

»Ab Mittwoch ist Ruperti-Kirtag in der Stadt«, sagt Max und löst damit eine heiße Diskussion unter seinen Geschwistern aus, ob Sturmsegler, Hexenwippe oder Geisterbahn das Beste am Kirtag sind. Lisi würde am liebsten sofort hin, notfalls auch im Pyjama. Dass sie beim Dosenschießen Kuscheltiere und Lebkuchenherzen abstaubt, davon geht sie grundsätzlich aus.

Laurenz erscheint und küsst mich auf die Stirn.

»Wie geht’s deinem Bein?«

»Soso lala«, murmle ich in meine Kaffeetasse.

»Fein, dann muss ich nicht allein zur Eröffnungsfeier!«

Verdammt; hab ich das vergessen? Nein, verdrängt. Die Pläne fürs neue Gemeindezentrum sind aus der Feder vom Laurenz und jetzt ist das Bauwerk endlich fertig. Soll heißen: Heute ist Tag des roten Teppichs in Grödig. Der ganze Ort ist auf den Beinen und voller Vorfreude auf Musik, gratis Schweinshaxen und Fassbier.

Eröffnungsfeiern haben bei mir denselben Stellenwert wie Wurzelbehandlungen. Im Laufe der Jahre habe ich notgedrungen einen beträchtlichen Erfahrungsschatz zusammengetragen. Folgende Faustformel lässt sich daraus ableiten: Bei offiziellen Feiern könnte man ruhigen Gewissens die erste Stunde schwänzen, denn grob gesagt 60 Minuten sind reserviert für Reden, in denen sich Text, Danksagungen und billige Speichelleckereien wiederholen. Transpirationsbedingt steigt die Luftfeuchtigkeit im Festzelt, die Mägen knurren und die Kinder quengeln. Die Fahnenträger der Vereine halten sich übermüdet an den Masten fest und die 80-Plus-Fahrgäste schalten die Hörgeräte ab, weil sie ohnehin nur die Hälfte mitbekommen. Entspannt wird das Ganze erst, wenn alles gesagt, jedem gedankt ist und man nicht mehr gegen Müdigkeitsanfälle kämpfen muss. Wenn der erste Sturm auf das Buffet vorbei ist und man trotzdem noch etwas Essbares ergattert. Und genau aus diesen Gründen hat es dieser heutige Termin nicht bis in mein Langzeitgedächtnis geschafft.

Bleibt nur noch die Hoffnung, dass der Tratsch betreffend Leichenfund im Grödiger Gemeindegebiet das langweilige Brimborium etwas durcheinanderbringt und zusätzlichen Gesprächsstoff bietet.

»Was soll ich anziehen zur Feier?«, denke ich laut. Der Laurenz zuckt nur ratlos mit den Schultern: Er selber erscheint in seiner Architekten-Gala-Uniform, wie er immer sagt. Jeans, weißes Hemd und dunkelblauer Wollpulli.

Susi und Max rennen zum Bus, wie immer drei Minuten zu spät. Laurenz fährt zu einer Baustelle, und ich bringe Lisi zum Kindergarten, endloses Pfiat-di-Winken inklusive.

Voll motiviert und einsatzfähig humple ich kurz vor acht in die Praxis. So ein Hundebiss wirft mich noch lange nicht aus der Bahn, das wäre ja gelacht! Ich bin ein energiegeladenes, toughes Arbeitstier, nichts kann mich aufhalten. Du unersetzbare, harte Nuss, du!

Aber das Montagmorgen-Karma will es anders. Eine Designer-Handtasche steht protzig auf meinem Schreibtisch. Ein Mahnmal aus schwarzem Leder, überladen mit goldenen Reißverschlüssen und klimpernden Schnallen. Ein Fremdkörper auf meinem blütenweißen Schreibtischblock. Herta ist da! Eroberer rammen die Fahne ihres Heimatlandes in jungfräuliche Gebiete, Hunde setzen Duftmarken ab, Herta markiert mit ihrer Handtasche. Als provokantes Luder weiß sie genau, was sie tut. Der faltige Vorzimmerdrachen hat sich auf meinem jetzigen, ihrem früheren, Schreibtisch ausgebreitet in aller Wichtigkeit. Scheiße! Meine Laune sinkt, aber gleichzeitig weiß ich: selber schuld. Ich habe meiner Chefin nicht Bescheid gegeben, dass ich Herta als Vertretung nicht brauche. Die wiederum scharrt schon mit den Hufen, denn Gelegenheiten, an die frühere Wirkungsstätte zurückzukehren, dem Telefon beim Klingeln zuzuhören, mit den Lieblingspatienten zu ratschen und die anderen links liegen zu lassen, sind selten. Nicht zu vergessen das Blättern in der Vogue, und das alles gegen Honorar.

Noch ist sie nirgends zu sehen, aber in der Toilette rauscht die Spülung Ich humpele so souverän wie möglich zu meinem Schreibtisch: Jetzt wird zurückerobert! Die Luxustasche, die wahrscheinlich so viel kostet wie ich in einem ganzen Monat verdiene, landet direkt neben dem Mistkübel im Warteraum. Hertas Pension als Arzthelferin scheint üppiger auszufallen, als ich dachte. Oder hat sie einen Nebenjob? Irgendeine zusätzliche Einnahmequelle? Egal – nicht mein Kaffee.

Anschließend kümmere ich mich um die Hintergrundmusik. Frau Doktor Fleischer legt Wert auf eine angenehme Atmosphäre in der Praxis. »Angenehm« bedeutet natürlich für jeden etwas anderes. Geschmackssache. Meine Chefin jedenfalls hat konkrete Vorstellungen: Keine esoterische Blim-Blim-Musik, kein künstliches Wasserplätschern, sondern Outdoor-Sounds. Vogelgezwitscher und Hummelbrummen, sagt die Frau Doktor, machen Patienten entspannter. Längere Wartezeiten würden dann gelassener hingenommen. Sagt sie. Also bin ich DJ und Sekretärin in Personalunion. Aus unserem reichen Sortiment an Naturgedudel entscheide ich mich für »Blumenwiese«: Bienen, Hummeln und Grillen.

Herta reißt die Toilettentür auf und erscheint. Top gestylt wie immer. Sie ist – das muss der Neid ihr lassen – für ihre 65 Jahre immer noch ein heißer Feger. Dass sie solo ist, kann einen nur wundern. Ihre enge schwarze Reiterhose verzeiht kein Gramm Fett zu viel; muss sie auch nicht. Die schlanken Beine stecken in eleganten Lederstiefeln, ebenfalls schwarz. Bluse in Rosé, leicht transparent, mit einer großen Schleife am Hals. Schmuck in Roségold. Das jahrelange Schmökern in der Vogue hat sich gelohnt.

Binnen Sekunden checkt sie die Lage und erfasst mit Scannerblick das Wesentliche: Erstens, Rosmarie Dorn ist trotz Verletzung zur Arbeit erschienen und hat zweitens die Grenzmarke vom Schreibtisch entfernt. Einen Wimpernschlag lang ist da ein missmutiges Zucken um ihren Mund, aber sie hat sich sofort wieder im Griff und legt den Schalter um.

»Ach, du Tapfere! Schon dich doch!«, flötet sie und haucht mir ein Bussi auf die Wange. Ihr Lächeln: morgendliche Gesichtsgymnastik. Und ich verwette mein Ohrwaschl: Da war eine Botox-Spritze am Werk. Oder mehrere. Die Stirn ist noch unbeweglicher als im vorigen Jahr, die Knitterfältchen um den Mund sind weg. Dafür sind die Lippen gut zwei Nummern zu groß. Lässig holt sie ihre Tasche und kramt darin. Feile, Nagellackentferner, Wattepads und die aktuelle Vogue werden auf meinem Schreibtisch ausgebreitet. Botschaft an mich: Die Queen am Schreibtisch bin ich! Und jetzt stör mich nicht. Also, Coolness hat sie.

»Du, ich schmeiß den Laden heute allein. Kannst dich voll auf mich verlassen«, sagt sie und fängt an zu feilen. Ich taste nach dem Kruzifix an meiner Kette. Muss das sein, frage ich Gott, bekomme natürlich keine Antwort. Jedenfalls nicht gleich. Herta reibt seelenruhig dunkelroten Nagellack von ihren Nägeln.

Punkt acht. Na gut, einer muss ja etwas tun. Sperr ich halt die Praxis auf. Ich habe noch die Hand am Türgriff, als mir schon der Rettenbacher entgegenstolpert. Unsere tägliche Heimsuchung. Mit Terminen und organisatorischem Schmarrn hält er sich nicht auf, denn seine Uhr tickt. Sagt er. Und schon marschiert er an mir vorbei in die Praxis und hängt seine beige Jacke an die Garderobe.

Der Rettenbacher ist ein anatomisches Wunder. Er schaut aus wie das blühende Leben, und das, obwohl er sich seit Jahrzehnten regelmäßig ins Koma säuft. Keine Schnapsnase, kein Lallen, nicht einmal ein Leberzirrhoserl. Nur der Kopf, der hat gelitten unter dem vielen Alk. Vom vielen Saufen ist der Rettenbacher komplett Banane: Verfolgungswahn, Todesangst und ausgeprägte Hypochondrie. Ein krankhaftes Heischen nach Aufmerksamkeit.

Und trotzdem bemerkt er den Verband an meinem Bein.

»So was macht den Alltag gleich schwieriger, gell?« Er ist voll auf Konversationskurs.

»Möcht ich jetzt nicht haben, so einen Haxen. Da ist man so patschert und froh um jede Hilfe; vom Ehepartner, zum Beispiel, oder den Eltern.«

»Ich hab keine Eltern.« Meinetwegen hätte er heute ruhig mehr trinken können, der Rettenbacher. Ganz Grödig kennt meinen Findelkind-Status, aber jeder weiß: Das Thema ist tabu. Zumindest in der Praxis.

Er lächelt mitleidig. »Jeder hat Eltern. Nur manche sind halt noch nicht so weit.«

Zack, Finger in die Wunde! In meinen Ohren rauscht Blut, im Hals wird es eng.

»Ich wüsste nicht, warum ich noch nicht so weit sein sollte!!«, presse ich heraus.

»Neeeiiiin«, lallt der Rettenbacher, »die Eltern meine ich! Die waren damals nicht so weit. Aber Sie werden sehen, Rosmarie …«, er seufzt und schmachtet in Richtung Herta, »eines Tages finden Sie Mutter und Vater. Manchmal ist alles einfacher, als man glaubt.«

Aus purem Selbstschutz nehme ich das kryptische Gefasel eines Alkoholikers nicht allzu ernst, also zurück zum Wesentlichen. »Was führt Sie heute zu uns?«

Der Rettenbacher hat kein Problem mit dem Themenwechsel. Diesmal plagen ihn unbeschreibliche Magenschmerzen, sagt er. Schuld daran: Leitungswasser. Er krümmt sich, eine Hand auf den Oberbauch gepresst. »Ich hab einen Stein im Magen. Das ist der Kalk … Beim Wein passiert mir das nie«, japst er und schaut mich mitleidheischend an. Eine Magenspiegelung und ein MRI verlangt er, vorher geht er nicht heim. Dass er dafür erstens nüchtern sein müsste und wir zweitens weder Gastroskopie noch MRT durchführen, lässt ihn kalt. Er lässt sich auf einen Stuhl im Wartezimmer plumpsen und jammert leise vor sich hin, wobei er immer wieder in Richtung Herta schaut. Großartig. Während ich Computer und Drucker einschalte, lehnt sich Herta zufrieden in meinem Stuhl zurück und pustet auf ihre frisch lackierten Nägel. Anthrazit mit Glitzer, soso.

Die Plätze im Wartezimmer füllen sich.

Der Rettenbacher intensiviert seine Vorstellung: Er wiegt sich auf seinem Sessel vor und zurück und sein Wehklagen wird immer lauter. »Au-au-auuuu.«

Anfangs nehme ich das nicht so ernst; Jammern gehört beim Rettenbacher zum Geschäft. Aber nach einer halben Stunde hört er sich an wie ein indisches Klageweib, und die Patienten um ihn herum werden langsam unruhig. Herta finisht derweil ihre Nägel mit Überlack und blättert in der Vogue. Keinen Meter von ihr entfernt geht der Rettenbacher in wohldosiertem Crescendo zum Fortissimo über. Das beunruhigte Getuschel der Patienten um ihn herum wird lauter, und schlagartig ist auch die Geduld der Frau Doktor zu Ende: Sie dampft aus dem Behandlungsraum, packt den Rettenbacher am Arm, schleift ihn ins Zimmer und knallt die Tür wieder zu. Bumm! Die Patienten sind beeindruckt und flüstern. »So ein launisches Weibsbild – vielleicht hat sie ihre Tage – mit der möcht ich nicht verheiratet sein – das ist eine Resche, uiuiui! – Hab ich immer schon gewusst!«

Es wäre falsch, meiner Chefin wegen dieser leichten Überreaktion gleich grundsätzliche Bosheit oder gar Jähzorn zu unterstellen. Ganz im Gegenteil: Sie ist die Beherrschung in Person, fast schon britisch. Aber Patienten wie der Rettenbacher sind eine veritable Herausforderung. Muss man so sagen. Sein häufiges Erscheinen in der Praxis ist geschäftsschädigend. Denn die übrigen Patienten sehen in ihm den armen Tropf, dem nicht geholfen wird, obwohl er sich vor Schmerzen krümmt. Ein Fall für den Patientenanwalt. Das Vertrauen in den Hippokrates-Eid wird sozusagen täglich aufs Neue erschüttert und die Frau Doktor muss sich tadelnde Blicke ihrer Kundschaft gefallen lassen. Dass einem da einmal die Hutschnur reißt, ist mehr als verständlich.

Aus dem Behandlungsraum ist jetzt nichts mehr zu hören. Weder die Stimme der Frau Doktor noch das Zetern vom Rettenbacher. Kein Au-au-au mehr, stattdessen ein tiefer Seufzer, dann ist Ruhe. Dormicum, vermute ich. Das letzte As im Ärmel meiner Chefin. Schlaffördernd, beruhigend, angstlösend und entspannend. Als der Rettenbacher mit seligem Grinser aus dem Behandlungsraum torkelt, bestätigt sich mein Verdacht. Er wankt geradewegs auf Herta zu und stützt sich lässig auf den Schreibtisch. Sie ignoriert ihn verkrampft, aber er glupscht ihr mit glasigem Blick und diabolischem Jack-Nicholson-Grinser tief in die Augen.

»Dann bis heute Abend um 20 Uhr, meine Gebieterin«, säuselt er.

Oha! Jetzt ist es mucksmäuschenstill im Wartezimmer. Wer hört als Erster die Stecknadel fallen? Niemand, es passiert nämlich nichts. Zumindest nichts akustisch Wahrnehmbares. Denn Hertas Gesichtsfarbe wechselt völlig lautlos von Rosa auf Karmin. Auch die Schweißperlen, die stirnabwärts Richtung Lidschatten perlen, kann man nicht hören. Noch sitzt sie fest im Sattel respektive meinem Bürostuhl und zuckt mit keiner Wimper. Aber dann …

»Alle Männer stehen still, wenn’s die strenge Herta will!« Ein gebrülltes Kommando vom Rettenbacher, mitten in die neugierige Stille hinein. Ein Schirm, den er wie eine Lederpeitsche durch die Luft wirbeln lässt: Das endgültige Aus von Hertas Coolness. Sie springt auf und ist samt ihrer Tasche in einem Satz draußen aus der Praxis. Durch die offene Tür sehe ich die Frau Doktor grinsen.

Der Rettenbacher ist vom Dormicum dermaßen relaxt, so habe ich ihn noch nie erlebt. Vollkommen enthemmt, der Kerl. Im lockeren Plauderton und mit leicht erhöhter Lautstärke erzählt er mir von der strengen Herta. Von ihrem Reihenhauskeller, wo sich der kleine Mann noch das große Vergnügen leisten kann. Von rasselnden Ketten höre ich, an denen lustvoll japsende Männer hängen – freiwillig, versteht sich – und er selber mittendrin. Als er von den Jutesäcken mit Gucklöchern über dem Kopf anfängt, versuche ich wegzuhören. Wie sehr er die Züchtigung durch Hertas Lederpeitsche genießt, will ich gar nicht wissen. Aber als er bei den Starterklemmen angekommen ist, die sie ihm an die Brustwarzen zwickt, reicht es mir und ich verabschiede ihn.

»Ich sehe, Sie haben es eilig, Herr Rettenbacher. Ich will Sie gar nicht aufhalten! Bis morgen!«

Ich schubse ihn aus der Praxis, schließe die Tür hinter ihm und öffne ein Fenster; einigen Patienten ist die Schamesröte ins Gesicht gekrochen und der Temperaturanstieg ist überdeutlich. Frischluft tut gut, vor allem den älteren Semestern. Ein weißhaariger Endsiebziger mit Burberry-Schal und aufgestelltem Kragen zögert kurz und rennt dann dem Rettenbacher hinterher. In Sachen Domina, nehme ich an. Kein Wunder, dass sich Herta teure Handtaschen leisten kann. Ist man als Domina eigentlich einkommensteuerpflichtig?

Der restliche Vormittag verläuft dann erfrischend normal: haufenweise Patienten. Wie das eben so ist zu Wochenbeginn. Jeder jammert über akute Schmerzen, die ihn seit Freitagabend plagen. Alle wollen schnellstmöglich untersucht werden. Keiner will warten. An Tag eins nach einem Leichenfund darf man allerdings den Kommunikationsfaktor nicht unterschätzen; manche Patienten werden eher vom Redebedürfnis als von Schmerzen zu uns getrieben. Die Praxis ist ein Nachrichten-Hotspot. Und heute geht’s hier zu wie in einem Bienenstock: Die Neuigkeit vom Toten an der Glan wirkt sich positiv auf die Patientenfrequenz aus. Jeder beteiligt sich am Tratsch, jeder hat eine eigene Version. Mit einem Ohr bin ich immer bei den Gesprächen, um nichts zu verpassen, aber die Ausbeute an wirklich Interessantem ist mager. Nur wilde Spekulationen. Die Fakten kenne ich schon von der Hermi.

Kurz vor dem Zusperren geht mir dann das Papier im Drucker aus und ich muss um Nachschub humpeln. Vorbei an der letzten Patientin im Wartezimmer; Frau Schneider. Ihre dunklen Knopfaugen blitzen freundlich und wach aus dem runzligen Gesicht. Eine liebe alte Dame, die schon so viel überstanden hat wie andere Patienten in drei Leben: Krebs, Unfälle, einen Darmverschluss. Im Alter ist sie noch dazu Diabetikerin geworden. Sie ist also Stammkundin und – was ihren Medikamentenverbrauch betrifft – ein Leckerbissen für die Pharmaindustrie. Momentan wartet sie auf ein Rezept. Mein Humpeln kommentiert sie nur mit einem freundlichen »Na?«

Ich schenk ihr ein tapferes Lächeln. »Hundebiss. Gestern, beim Laufen.«

Frau Schneider gehört zu der Sorte Mensch, mit der man binnen Minuten in ein angenehmes Gespräch eintauchen kann. Nicht aufdringlich, sondern irgendwie vertraut. Und während ich mit dem Drucker kämpfe, erzähle ich ihr vom Pechtl und seinem Othello.

»Der Pechtl Hubi war schon immer ein unangenehmer Zeitgenosse«, seufzt sie am Ende meiner Story.

»Die Untertreibung des Jahrhunderts, Frau Schneider!« Zum hundertsten Mal schalte ich den Drucker ein und wieder aus. Schließlich Master-Reset: Stecker raus.

»Wissen Sie, ich kenn den Hubi seit seiner Kindheit. Ich hab ihn schon gekannt, als er noch Smolecek geheißen hat. Leicht hat er’s nie gehabt.«

»Smolecek?«, hake ich ein. »Ein slowakischer Name?«

»Tschechisch. Smola heißt auf Tschechisch Pech. Und die verkleinerte Form davon ist Smolecek.« Das interessiert mich. »Wieso hat der Pechtl früher Smolecek geheißen?« Im Nebenzimmer telefoniert Frau Doktor mit der Apotheke; Medikamentenbestellung.

»Der Hubi, also der Herr Pechtl, wie er seit 1945 heißt, ist in einem kleinen Dorf an der österreichisch-tschechischen Grenze aufgewachsen. Genau wie ich. Wir waren zwar keine direkten Nachbarn, aber unser Dorf war so klein, dass jeder jeden gekannt hat.«

»Aber … wenn der Pechtl seit 1945 einen deutschen Namen hat … dann ist er mit einem tschechischen Namen aufgewachsen?« Der Drucker piepst, blinkt und rattert. Jedenfalls funktioniert er nicht. Ist mir wurschtegal. Eigentlich sogar recht. Denn je länger sich der Drucker mit dem Rezept für die Frau Schneider Zeit lässt, umso mehr erfahre ich über den Pechtl, den Arsch.

»Die Familie Smolecek hat, genau wie die Familie Schneider, seit Jahrzehnten in dem kleinen Dorf gewohnt. Außer Weinbergen und Wald gibt es dort nicht viel. Das Dorf heißt übrigens Bratelsbrunn; also, so hat es geheißen. Seit 1945 heißt es Brezi …«

»Im Jahr 1945 wurden die Sudetendeutschen vetrieben, oder?«, frag ich.

Die Frau Schneider schaut mich an, nein, eigentlich schaut sie an mir vorbei und nickt langsam. Sie ist grad ganz weit weg, gedanklich. Dieses Mal ist es sie, die redet, nicht ich.

»Spätnachts sind sie gekommen, mit der Maschinenpistole im Anschlag. Zu acht sind sie in unser Haus herein, haben herumgebrüllt. Verschwindet, haben sie gerufen. Und dann haben sie uns eine Viertelstunde Zeit gegeben. Wir konnten nur mitnehmen, was wir am Leib gehabt haben. Meine drei Geschwister und ich, wir haben gar nicht verstanden, was da los war. Ich bin die Älteste, zehn Jahre alt war ich damals. Die Kleinen sind aus dem Schlaf gerissen worden. Aber die Eltern, die haben uns gepackt und zur Tür hinausgeschleift, es ist ja um’s nackte Überleben gegangen.« Sie atmet schwer, die Frau Schneider, und ich setz mich behutsam neben sie.

»Wir sind die ganze Nacht gerannt. Zuerst in den Wald hinein, und dann einfach nur weiter. Irgendwohin. Nur weg, sonst hätten sie uns abgeknallt.«

»Und der Pechtl?« Noch verstehe ich nicht, wo der Zusammenhang sein könnte zwischen ihrer Geschichte und dem Pechtl, der früher Smolecek geheißen hat. Die Frau Schneider sammelt sich und kommt gedanklich wieder zu mir zurück. Sie schaut mich an. »Alle Einwohner mit deutschen Vorfahren wurden im Jahr 1945 aus dem Dorf vertrieben. Ausnahmslos alle. Vertrieben oder erschossen. Nur wer mit einem Tschechen verheiratet war, durfte bleiben.«

Ich frag nicht nach, sondern lasse sie selber weiterreden. Sie gönnt sich nur eine kurze Pause, atmet tief durch.

»Der Hubi war ein lediges Kind von einer tschechischen Magd. Seine Mutter, die Smolecek Anna, war Magd bei einem großen Bauern. Mit dem hat sie sich ein Pantscherl angefangen; es hat eingeschlagen. Und wie das halt so war damals: eine ledige Frau, schwanger, und noch dazu vom Bauern, war eine Last. Also hat sie weg müssen vom Hof, zurück zu ihren Eltern. Und dort hat sie das Kind bekommen. Den Hubi. Er ist furchtbar gehänselt worden von den anderen Kindern. Ledige Kinder haben es damals besonders schwer gehabt. Und Jahre später, bei der Vertreibung, da ist der Smolecek Anna das alles zum Verhängnis geworden. Als Tschechin hätte sie eigentlich im Dorf bleiben dürfen. Aber wegen dem unehelichen Kind aus dem Verhältnis mit dem Bauern … Ihre ganze Familie durfte bleiben.«

»Und wann sind die Pechtls nach Salzburg gekommen?«

»So genau weiß ich das nicht. Meine Familie hatte Verwandte in der Salzburger Gegend. Bei denen durften wir unterschlüpfen. Und Sie können mir glauben: Die haben keine große Freude gehabt mit uns. So kurz nach dem Krieg, da hat niemand viel zum Leben gehabt. Lebensmittel waren knapp und alles andere auch. Dann steht da plötzlich eine Familie mit vier Kindern vor der Tür und braucht Nahrung und ein Dach überm Kopf. Aber der Hubi … Der ist ohne seine Mutter hier angekommen. Warum es ihn ausgerechnet in dasselbe Dorf verschlagen hat wie uns … vielleicht Zufall. Jedenfalls war er knapp sechs Jahre alt und mutterseelenallein. Ich hab ihn dann aus den Augen verloren, aber ich glaub, irgendeine Familie hat ihn eine Zeit lang aufgenommen. Ich hab dann erst wieder von ihm gehört, als er volljährig war. Da hat er seinen tschechischen Namen schon längst eingedeutscht gehabt. Smole – Pech. Smolecek – kleines Pech. Pechtl.«

Clever. Und erschreckend zugleich, wie ein Name so uneingeschränkt zu einem Menschen passen kann. Das Pech war von Anfang an ständiger Begleiter im Leben vom Pechtl. Dass er von einem Bauern und dessen Magd gezeugt wurde, war sein allererstes Pech.

Frau Schneider steht auf und streckt die Hand nach dem Rezept aus, das der Drucker jetzt gnädigerweise doch noch ausgespuckt hat.

»Was dem Pechtl passiert ist, entschuldigt in keiner Weise auch nur irgendwas von alldem, was er angerichtet hat. Er hat sich einen Beruf ausgesucht, in dem er möglichst vielen Leuten viel Unglück bescheren konnte. Im Lauf der Jahre hat er sich einen Haufen Feinde geschaffen.« Sie faltet das Rezept und steckt es in ihre Handtasche. Dann gibt sie mir die Hand zum Abschied.

»Gute Besserung, Frau Dorn«, wünscht sie mir und verlässt die Praxis.

Auch Frau Doktor Fleischer ist längst nicht mehr da, also schließe ich alles ab und fahre heim.