Читать книгу Die Kommune der Faschisten - Kersten Knipp - Страница 9

На сайте Литреса книга снята с продажи.

1. Auf dem Balkon Der Dichter als Agitator

ОглавлениеDer Rhythmus hat immer recht.

Gabriele D’Annunzio

„Italiener von Fiume. Hier bin ich.“ Der Redner sah auf eine unüberschaubare Menschenmenge. Vom Balkon des Gouverneurspalastes überblickte er den gesamten Platz, schaute auf die zahllosen Menschen herunter, die sich vor dem Gebäude versammelt hatten. Überall standen sie, reihten sich dicht an dicht. Weil aber der Platz trotzdem nicht ausreichte, waren einige auf die Dächer der umliegenden Häuser geklettert, während sich andere wiederum an deren Fenstern drängten. Schon bei seinem Einzug in die Stadt wenige Stunden zuvor hatten seine Anhänger ihre Banner gehisst, hatten sich Musikkapellen in der Stadt verteilt, zogen die Menschen durch die Straßen, um auf ihn zu warten: Gabriele D’Annunzio, den Dichter, Schriftsteller und politischen Agitator, den Helden des soeben zu Ende gegangenen Weltkriegs, die seit Monaten ersehnte Lichtgestalt, die das Unrecht der Alliierten wiedergutmachen und Fiume, die Stadt am nordöstlichen Ufer der Adria, im heutigen Kroatien gelegen, dahin brächte, wohin sie nach Überzeugung der feiernden Menge gehörte: nach Italien.

Auf den Zusammenschluss, waren sie überzeugt, hatten Stadt und Land, Fiume und Italien, ein absolutes Recht. Drei Jahre hatte Italien auf Seiten der Alliierten gekämpft und im Kampf gegen das Deutsche Kaiserreich, das Habsburgerreich und deren Verbündete zahllose Opfer gebracht. Darum wäre es nur recht und billig, Fiume als Kriegsbeute nach Italien zu holen. Zur Rechtfertigung beriefen sie sich auf den Londoner Vertrag vom April 1915. Darin hatten die Regierung in Rom und die Alliierten vereinbart, welche territorialen Ansprüche die Italiener für den Kriegseintritt stellen konnten. Nach dem Ende des Krieges, so die Vereinbarung, sollten sie die unter Herrschaft des Habsburgerreiches stehende Stadt Triest sowie das ebenfalls zu Österreich-Ungarn gehörende Istrien in ihr Staatsgebiet eingliedern können. Fiume hingegen war von der Vereinbarung ausdrücklich ausgenommen. Immer deutlicher zeichnete sich während der im Januar 1919 beginnenden Pariser Friedensverhandlungen ab, dass die Stadt zum gerade entstehenden Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen gehören sollte. Das war weder hinnehmbar noch entsprach es dem Geist des Vertrages, waren die italienischen Nationalisten überzeugt.

Denn nur in Italien – und nicht in dem im Dezember proklamierten Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen – hätte die Stadt ihren Platz, nur dort wäre die Zukunft Fiumes denkbar. Wozu sonst hätten die Tausenden dort lebenden Italiener den Ort in den vorhergehenden Jahrzehnten entwickeln, die Wirtschaft nach vorne bringen, die dortige Kultur auf – so hieß es – neue Höhen bringen sollen? Und wenn die Alliierten, die Siegermächte des Ersten Weltkriegs, gerade in Paris die neue Ordnung entwarfen und darüber die Vorstellungen der Italiener so ungerührt ignorierten – dann wäre es an der Zeit und mehr als angemessen, die Dinge in die eigene Hand zu nehmen. Wenn überdies US-Präsident Woodrow Wilson Europa im Geiste seines „Selbstbestimmungsrechts der Völker“ ordnen wollte, dann wäre es nur konsequent, ihn beim Wort zu nehmen.

Über Monate hatten die Bürger den Widerstand gegen die Pariser Beschlüsse vorbereitet. Ein eigens gegründetes Komitee hatte über verschiedene Kandidaten nachgedacht, die den Aufstand anführen könnten. Am Ende fiel die Wahl auf Gabriele D’Annunzio, den damals bekanntesten und populärsten, seit jungen Jahren als Wunderkind gehandelten Dichter des Landes. D’Annunzio war Lebenskünstler, Exzentriker, Selbstdarsteller und zudem ein Kriegsheld. Geboren 1863, hatte er sich nach dem Kriegseintritt Italiens als Freiwilliger für den Krieg gemeldet. Rasch wurde der landesweit bekannte Autor zum Mann für besondere Missionen. Mal kämpfte er an der Isonzo-Front, dann in den Reihen der Marine, dann wieder – vorzugsweise – in der Luft. Einmal, im Januar 1916, war seine Maschine von feindlichem Feuer getroffen worden. Bei der Notlandung kam das Flugzeug so hart auf dem Boden auf, dass D’Annunzio mit dem Gesicht auf die Armaturen schlug, und zwar so heftig, dass sein rechtes Auge seine Sehkraft verlor. Er selbst wie auch seine Bewunderer sahen in dem versehrten Organ einen dramatischen Ausweis seines Heldentums. D’Annunzio, gab die Behinderung zu verstehen, hatte sich im Krieg vor nichts gedrückt. Auch das trug dazu bei, dass er im Spätsommer 1919 als Kriegsheld nach Fiume kommen konnte.

Am Mittag des 12. Septembers 1919 zog er in die Stadt ein. Seit Tagen hielt ihn hohes Fieber im Griff, aber das hinderte ihn nicht, am Abend seine erste Rede vor den italienischen Bürgern Fiumes zu halten. Der Ort der Ansprache war sorgsam ausgesucht: die Terrasse des Stadtpalasts, eben jenes Gebäudes, von dem aus zu Zeiten des ein Jahr zuvor untergegangenen Habsburgerreichs die Ungarn die Stadt regiert hatten. Der imposante Bau entsprach ganz dem Herrschaftsanspruch des Kaiserreichs. Den Mittelteil flankierten zwei Seitenflügel. Die aber waren um mehrere Meter nach hinten versetzt, so dass der Hauptteil umso mächtiger in Richtung des angrenzenden Platzes trat. Im ersten Stock verlief vor den Räumen des Mittelteils ein gewaltiger Balkon – der ideale Platz für wagemutige Redner, die sich nicht scheuten, es mit einer viele Tausend zählenden Menge aufzunehmen. Ideal also für jemanden wie D’Annunzio, der sich nicht weniger vorgenommen hatte als der italienischen Regierung unter Premier Francesco Saverio Nitti ebenso wie den Delegierten der Pariser Friedenskonferenz in die Parade zu fahren. Von Fiume aus, waren er und seine Zuhörer überzeugt, würden die in Rom und Paris versammelten Politiker eine Lektion erhalten, die sie nicht so leicht wieder vergessen würden. Eine Schar mutiger Männer – und nicht minder mutiger Frauen – würde die arroganten, weil die Vorstellungen der Italiener kühl missachtenden Beschlüsse der in Paris versammelten politischen Elite torpedieren. Die Diplomaten der Welt hätten am Ende keine Wahl, als sich dem Willen der italienischen Nation zu beugen.

Das Gelingen dieses Unternehmens, war D’Annunzio sich sicher, hing vor allem von einem Mann ab: ihm selbst. „Italiener von Fiume“, wandte er sich darum an die Menge: „Hier bin ich.“ Allein dieser Umstand, deutete er im nächsten Satz an, könnte der bedeutenden Neuigkeiten schon genug sein: „Weiteres möchte ich heute nicht sagen.“1 Er sei eben da – ganz so, als ob sich damit alles Weitere erübrigte, als ob die italienische Zukunft der Stadt allein durch seine Präsenz bereits gesichert sei.

Tatsächlich löste D’Annunzios bloße Anwesenheit eine Euphorie und Begeisterung aus, wie sie nur außergewöhnliche, als herausragend und bedeutend wahrgenommene Ereignisse zu wecken vermögen. „Am 12. September um 18 Uhr“, notierte D’Annunzios Sekretär Eugenio Coselschi, „begab sich ganz Fiume, in unbeschreiblichem Enthusiasmus bebend, zur Piazza Roma, um das Wort des Retters zu hören.“ Die Anspannung ist groß, voller Erwartungen harren die Menschen des Mannes, von dem sie so viel erwarten. „Als Gabriele D’Annunzio um 18:20 Uhr auf dem Balkon des Palastes erschien, entfuhr der Menge ein gewaltiger Schrei. Diesem folgte, sobald der Dichter zu sprechen begann, religiöses Schweigen. Er ist müde, er ist fiebrig, er leidet, aber seine Konstitution ist unerschütterlich, sein Glauben kennt keine Ruhe.“2

Coselschi, später Mitarbeiter Mussolinis und einer seiner vornehmsten Streiter für die globale Förderung des Faschismus, wirkte in Fiume während der folgenden Monate vor allem hinter den Kulissen. Dort war er für die Beziehungen zu italienischen Nationalisten auf der ganzen Halbinsel verantwortlich. Unverkennbar schwingt in seinen 1929 veröffentlichten Erinnerungen die Begeisterung an die erregenden Monate in der Hafenstadt mit. Präzise umreißt er die auch von anderen Autoren beschriebene auratische Atmosphäre jenes Abends, die mystisch aufgeladene Stimmung, in der D’Annunzio und sein Publikum miteinander kommunizierten, sich zu einem heiligen Bund zusammenschlossen, in dem es um nicht weniger als die Erlösung Fiumes, letztlich aber von ganz Italien ging. Denn erst durch die Eingliederung dieser Stadt, fanden die Nationalisten, war die vittoria mutilata, der „verstümmelte Sieg“, wie sie die Ergebnisse des Ersten Weltkriegs für Italien nannten, wirklich überwunden. Erst wenn Fiume von Rom aus regiert würde, wäre der Beitrag der Italiener zum Ausgang des Krieges in gebührender Weise anerkannt.

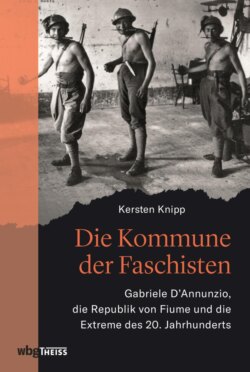

Rede auf dem Balkon des Gouverneurspalastes.

Insgeheim ging es aber um noch viel mehr. D’Annunzio und viele seiner Begleiter träumten von der Erlösung des modernen Menschen, der, gefangen in der „Dekadenz“ seiner Zeit, der strengen Ordnung der bürgerlichen Moderne, das eigentliche Leben verfehlt. Und D’Annunzio war gekommen, den Weg zu diesem Leben zu weisen, den Menschen in Fiume und letztlich der gesamten Welt zu zeigen, wie sie zu diesem echten, unverfälschten Leben wieder finden könnten. Dieser Weg, so schien es dem Dichter und seinen Anhängern, verlief über die Politik. Aus heutiger Perspektive – mit Blick auf ein ganzes Jahrhundert politischer Erregungen und Hysterien – stellt es sich anders dar: Der Weg verlief über die Passion, über Leidensgeschichte und Selbstaufopferung, zu Teilen in realer physischer, auf jeden Fall aber in verbaler Gestalt.

„Hier ist der Mensch“, fuhr D’Annunzio darum fort, seinen Willen verwerfend, an diesem Abend nichts Weiteres zu sagen. „Der Mensch, der alles aufgegeben und alles vergessen hat, um sich frei und neu in den Dienst der edlen Sache, eurer Sache, zu stellen: die schönste und vornehmste Sache der Welt für einen Kämpfer, der in derartiger Niedergeschlagenheit und Traurigkeit noch einen Grund zum Leben und zum Glauben sucht, dazu, sich hinzugeben und zu sterben.“3

Der Dichter als Erlöser, der zugleich ein Verdammter ist: Geschickt verstand es D’Annunzio, seine erste Rede in kunstvoller Unschärfe zu halten, Motive von Selbstopferung und Aufbruch miteinander zu verknüpfen. Ja, er fühle sich wie ein Heimkehrer nach „dunkler Abwesenheit, nach langer Seefahrt“, vertraute er der Menge an. Hier, in Fiume, habe er nun seinen Altar, seinen Herd, sein Grab gefunden, spann er das Motiv der Selbstaufopferung weiter. Aber zum Sterben, gab er dem Gedanken eine neue Richtung, sei er dann doch nicht gekommen. Im Gegenteil: In Fiume gehe es um Aufbruch und um Zukunft, die allerdings erobert werden müsse. „Wir sind wenige gegen viele, wir sind wenige gegen die ganze Welt“, rief er seinem Publikum zu. „Nicht nur, was unseren Mut, sondern auch, was unsere Zahl angeht, werden wir uns vervielfachen.“

Die Rede war im eigentlichen Sinn nicht politisch. Sie umriss keinen Plan und keine Strategie, verriet nicht, wie der Dichter und seine Mitstreiter in den kommenden Monaten vorzugehen gedachten. Was nötig sei, um den Anschluss Fiumes an Italien erfolgreich voranzutreiben, wusste niemand – allerdings interessierte es auch niemanden, zumindest in diesem Augenblick nicht. Im Vordergrund stand das glückliche Gefühl, dass der Erlöser von Stadt und Nation endlich und tatsächlich da war. Der ganze Tag war ein Fest der Herzen: Freude, Feiern, Verbrüderung. Die Zivilisten beklatschen, umarmen, küssen die Milizen. Die Orchester der Kaffeehäuser spielen patriotische Melodien. Fahnen wehen, Wimpel flattern in der Luft, überall herrscht ein Aufruhr ohnegleichen. D’Annunzio genießt das Schauspiel, jenes froh gestimmte Drama, in dessen Mittelpunkt er von nun an stehen wird. „Man könnte nach einer Stunde wie der des heiligen Eintritts in die Stadt vor Freude sterben“, wird er sich später erinnern. „Ich hätte mir niemals so viele Lorbeerzweige vorstellen können. Jede Frau, jedes Kind der Stadt schwenkte unter der halluzinierenden Sonne einen Lorbeerzweig.“4 Kaum weniger ekstatisch wirken die Menschen. Das düstere Schicksal der Stadt, das die Bürger so lange ohnmächtig ertragen haben, hat ein Ende gefunden, von nun an winkt ihren Töchtern und Söhnen eine lichte Zukunft. „Fiume ist nun eine Schwester der anderen italienischen Städte“, hatten die Mitglieder des italienischen Nationalrats der Stadt den Bürgern am Nachmittag verkündet. „Nun hat hier Italien das Kommando. Im Namen Italiens ist der Kommandant mit seinen Soldaten zu uns gekommen.“5

Dieser hielt sein Publikum mit einer pathetischen Rede in Atem, lieferte seinen Zuhörern exakt jene Stichworte, die sie von ihm hören wollten. „Heute ist Fiume das Zeichen der Freiheit“, wird er ihnen entgegenrufen, ihnen weiterhin erklären, dass in der niederen, schmutzigen Welt Fiume eine „reine Sache“ sei, „die einzige Wahrheit“, „eine einzige Liebe“. Nein, die endlich erlöste Stadt konnte man kaum hoch genug preisen, ihre Bedeutung kaum überschätzen. „Fiume ist ein Leuchtturm, erstrahlend inmitten eines Meeres der Niedertracht.“6 Schreie, Tränen, Ergriffenheit. Die Bürger von Fiume sind außer sich. Noch mehr sind sie es, als der Dichter am Ende seiner Rede zu einem feierlichen Schwur ansetzt: „Ich, Freiwilliger, Kämpfer aller Waffengattungen, Infanterist, Matrose, Flieger, Verwundeter und Kriegsversehrter, ich glaube die tiefe Sehnsucht meiner ganzen Nation deuten zu können, indem ich erkläre, dass von heute an für alle Zeiten die Stadt Fiume wieder zu Mutter Italien gehört.“

Im Manuskript der Rede ist dieser letzte Abschnitt in Majuskeln gehalten. Groß springen die Buchstaben dem Mann auf dem Balkon ins Auge, als wolle er auch sich selbst noch einmal von der Unumstößlichkeit und Größe des Augenblicks überzeugen. D’Annunzio entfaltet im Angesicht der Menge eine Energie, die – so jedenfalls stellt es sich ihm später dar – nicht nur eine psychologische Wirklichkeit, Resultat eines mit den Zauberwaffen der Rhetorik erzeugten Moments ist. Nein, die Energie jener Stunde weist weit darüber hinaus, ist objektives Zeichen einer kommenden Wirklichkeit, eines Flusses von Ereignissen, die gar nicht anders können, als sich in der vom Redner vorgezeichneten Richtung zu entwickeln. Auf diesem Balkon, jetzt in diesem Moment, darin sind sich Redner und Zuhörer einig, wird die Geschichte Italiens neu geschrieben. „Eine Art Fieber hat alle dort ergriffen, vor allem die jungen Menschen“, umreißt Pietro Badoglio, Militärkommissar der Region Venezia Giulia, in einem Brief an Premier Nitti die Lage.7

D’Annunzio selbst, schreibt der Historiker Pierluigi Romeo di Colloredo, erlebte den Auftritt vor der Menge wie in Trance.8 Er erschien ihm als außergewöhnlicher, dem alltäglichen Leben enthobener Augenblick, der alle Beteiligten in einen besonderen psychologischen Zustand versetzte. Ein Gefühl der Erhabenheit durchzuckt den Redner und zugleich sein Publikum. Eine Art unio mystica bemächtigt sich der Anwesenden, vereint sie in der gemeinsamen Hingabe an das gesprochene Wort, seine Bedeutung und, mehr vielleicht noch, seinen Klang. Wie dieses Wort seine Wirkung entfaltete, hat D’Annunzio in einem späteren Text beschrieben. „Jene halbe Stunde, die mein Geist und Herrschaftswille vor dem Auftritt auf dem Balkon durchlebten, war eine Zeit ohne Maß. Sie war schlicht erhaben.“9 Der Dichter sagt es ganz offen: Er folgt – auch – einem Herrschaftswillen. Da draußen ruft und tobt das „Volk“, jene „entmenschlichte menschliche Masse“, wie er seine Zuhörer nennt. Die Vielen sind willenlos oder besser vereint in einem einzigen Willen, nämlich dem, sich dem Redner hinzugeben. So ähnlich wird es später auch Mussolini empfinden. Der Diktator verachtet seine Zuhörer insgeheim. Er weiß, wie leicht sie sich lenken lassen. „Die Masse liebt die starken Männer“, wird er 1932 dem deutschen Journalisten Emil Ludwig erklären. „Die Masse ist eine Frau.“10

Wie weiblich die Vielen sein können, hatte er sich auch in Fiume anschauen können, jenem Ort, der vom September 1919 bis zum Januar 1921 zum Ort der großen politisch-ästhetischen Exerzitien der Moderne wurde, zu einer großen Bühne, um das Spiel von Masse und Macht in all seinen Facetten zu erkunden. Ein Spiel, das in die Inszenierungskunst des Faschismus einfloss, das zugleich aber auch die Regungen vorwegnahm, denen sich 50 Jahre später die Akteure jener „Gegenkultur“ ergaben, die den inzwischen geradezu mythisch scheinenden „Geist von 1968“ beseelte.

Die Faschisten und die Hippies: So gegensätzlich die Schwarzhemden und die Blumenkinder auch waren, beide standen mit ihrer Ästhetisierung der Politik in der Tradition jener rund 15 Monate, die D’Annunzios Fiume, Italien und Europa in Atem hielt. Nicht weniger in dieser Tradition standen auch die Populisten, in Italien und anderswo, die von D’Annunzio vor allem eines lernen konnten: dass man sich zur Führungsgestalt einer Menge hochreden kann, indem man ihr erklärt, sie – und allein sie – sei das Volk.

D’Annunzio beim Sonnenbad am Strand von Francavilla al Mare, 1880er Jahre.

Gabriele D’Annunzio um 1910.