Читать книгу The Crazy Never Die - Klaus Bittermann - Страница 4

The Crazy Never Die Eine kurze Vorbemerkung

Оглавление»Am Anfang war Lenny Bruce«, schrieb Steven Lee Beeber in »Die Heebie-Jeebies im CBGB’s«, in dem er Lenny Bruce als »Schutzheiligen« der Punkbewegung feiert. *(1) Darüber wäre Lenny Bruce wahrscheinlich selber am meisten erstaunt gewesen, aber es zeigt auch, in welche dunklen Grenzbezirke sich sein Einfluß ausgebreitet hatte. Die Behauptung jedoch stimmt nicht wirklich, denn am Anfang war nicht Lenny Bruce, sondern Allen Ginsberg, der schon am 7. Oktober 1955 in der »6 Gallery« in San Francisco vor »ungefähr 150 Dichtern, Malern, Professoren, Bohemiens, Anarchisten, Zynikern und Kommunisten« sein berühmtes Gedicht »Howl« vortrug, dem eine ungeheure Wirkung innewohnte, mit der sich das »Geheul« langsam aber unaufhaltsam den Weg zu einem nationalen Kulturgut bahnte. Aber bevor es soweit war, wurde Allen Ginsberg lange vor Lenny Bruce wegen »Obszönität« angeklagt, was auch immer die Kläger Obszönes in diesen Zeilen sahen:

»Ich sah die besten Köpfe meiner Generation zerstört vom Wahnsinn, ausgemergelt hysterisch nackt, wie sie im Morgengrauen sich durch die Negerstraßen schleppten auf der Suche nach einer wütenden Spritze, Hipster mit Engelsköpfen, süchtig nach dem alten himmlischen Kontakt zum Sterndynamo in der Maschinerie der Nacht, die armselig und abgerissen und hohläugig und high wach hockten und rauchten im übernatürlichen Dunkel von Altbauwohnungen, in Jazz-Meditationen schwebend über dem Häusermeer der Städte ...«

Auch wenn man mit Allen Ginsberg nicht besonders viel anfangen kann, weil er eine zu große esoterische Ader hatte und mit seinem »Ommmm« auch einer Menge Leute auf die Nerven ging, die wußten, daß das Gesummse nicht vor den Knüppeln der Chicagoer Polizei schützen würde, aber dieses »Gedicht« hatte was, und zwar enthält es einen ziemlich genauen Steckbrief der Leute, die in diesem Buch auftauchen.

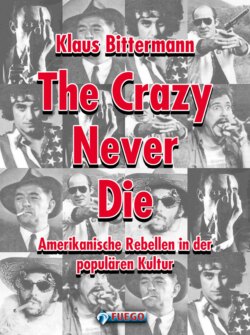

Daß Allen Ginsberg und andere wie Jack Kerouac, William Burroughs, Ken Kesey, Peter Berg, Emmett Grogan, Ben Morea, Neal Cassady, Truman Capote, der frühe Norman Mailer, Tom Wolfe und noch eine Menge anderer, die heute kaum mehr jemand kennt, aber die verrückt genug waren, um Spuren und manchmal nur einen Fußabdruck in der populären Kultur zu hinterlassen, verrückt genug auch, um sich mit den Bullen und den Gerichten anzulegen, daß diese Leute in diesem Buch keine oder nur peripher eine Rolle spielen, ist nichts anderem geschuldet als meiner Willkür und meiner Vorliebe, wobei den sechs »romantischen Außenseitern«, denen ich hier jeweils eine kleine Liebeserklärung gewidmet habe, durchaus eine besondere Bedeutung zukommt, und zwar im Film, in der Musik, in der Literatur, in der Rebellion, im Journalismus und in der Stand-up-Comedy.

Es geht mir in diesem Buch einfach nur darum, für sie eine kleine Bresche zu schlagen, auch wenn das Hunter S. Thompson, Robert Mitchum oder Kinky Friedman bestimmt nicht nötig haben, die auch in Deutschland nicht ganz unbekannt sind. Obwohl also sehr unterschiedliche Voraussetzungen herrschen, gibt es dennoch eine innere Verwandtschaft, die über meine persönliche Vorliebe hinausgeht, und die besteht schlicht darin, daß es sich um verrückte Außenseiter handelt, die die populäre Kultur in Amerika auf ihrem Gebiet nicht unwesentlich prägten und beeinflußten, wenngleich das nicht oder nicht immer ihre erklärte Absicht war, weil sie Anerkennung durch das kulturelle Establishment nicht durch Anbiedern und Mitmachen erreichten, sondern durch ihren Erfolg beim Leser oder Zuhörer.

Sie verkörperten Widerstandsgeist, Provokation und Dissidenz, und das alles auf einem extrem hohen Drogenniveau. Sie waren die Jungs, die die normalen Bürger Amerikas, die brav Nixon, Reagan und Bush wählten, am liebsten in irgendein Drittweltland abgeschoben hätten, am besten zu den Vietcong, um sie für immer los zu sein, weil sie alles repräsentierten, was inakzeptabel war, gefährliche Individuen, auffälliges Gesindel wie Robert Mitchum, Exzentriker wie Lenny Bruce, dessen Genuß im Regelverstoß lag, Feinde der Gesellschaft wie Abbie Hoffman, Verrückte, die den sexuellen Exzeß liebten und zelebrierten, Vaterlandslose ohne Familie, Waffennarren wie Hunter S. Thompson, Deserteure aus allen Pflichten, Bohemiens, Spinner und Maniker wie Lester Bangs, Drogenfreaks, Agitatoren, Cowboys wie Kinky Friedman. Wenn es so etwas gab, wie »das andere Amerika«, dann waren sie die Protagonisten, in ihnen wurde der amerikanische Traum wahr und die Faszination der Freiheit, die auf alle ausstrahlte, die etwas mehr vom Leben erwarten und deshalb auf der Suche nach den Bedingungen dieser Freiheit sind, einer Freiheit, die sich nur selten blicken läßt, bevor ihr ganz hektisch wieder der Garaus gemacht wird, damit sich nicht noch mehr Leute in sie verlieben, denn es gibt wohl kaum etwas, das ansteckender ist als sie.

*(1) Steven Lee Beeber versucht dabei ein bißchen zu verkrampft, den Nachweis zu führen, der Punk hätte »jüdische Wurzeln« gehabt. Aber abgesehen davon, daß die empirische Sachlage etwas dünn ist, und abgesehen davon, daß Kronzeugen wie Lou Reed und Richard Hell mit dieser These nichts anfangen konnten, ist eine solche Zwangseingemeindung immer etwas anrüchig, und man sollte vielleicht den Wunsch derjenigen respektieren, die sich vom Judentum emanzipiert haben und mit jüdischer Identität und ihrer Herkunft nichts mehr zu tun haben wollen. (zur Textstelle)