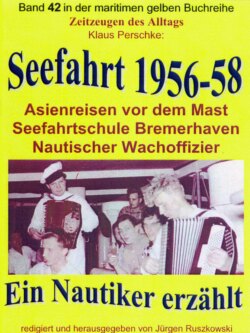

Читать книгу Seefahrt 1956-58 – Asienreisen vor dem Mast – Nautischer Wachoffizier - Klaus Perschke - Страница 7

Kiautschou zu Kolonialzeiten

ОглавлениеKiautschou, das preußische Hongkong

des deutschen Kaisers Wilhelm II

Tsingtau war unser erster Hafen in China. Tsingtau war auch die einzige Hafen- und Garnisonsstadt der ehemaligen deutschen Kolonie Kiautschou, die sich der große Imperator Kaiser Wilhelm II mit Hilfe des katholischen Steyler Missionswerks am Niederrhein eingesackt hatte. Papst Leo XIII gab damals sogar seinen Segen dazu, als die katholischen Missionare in das Land einfielen und sich dort breit machten. Und für die kaiserlichen Militärs in Berlin war es ein reines Sandkastenspiel, diesen abgelegenen Landstrich an der Küste im Paradeschritt zu erobern.

Die „völlig überraschte chinesische Garnison mit 1.700 Mann des Küstenschutzes unter General Chang Kao Yang missverstand das Manöver des Landungskorps (107 Offiziere, Unteroffiziere und 610 Mann unter der Führung von Kapitän zur See Zeye) und stellte, anstatt sich zu wehren, zu dessen Begrüßung eine Ehrenkompanie auf. Von Vizeadmiral Otto von Diederichs zum Abzug („verpisst euch ihr Hurensöhne“) innerhalb von drei Stunden aufgefordert, packten die Söhne des Himmels ihre Sachen ein und verschwanden (siehe Bernd G. Längin: Die deutschen Kolonien, Schauplätze und Schicksale 1884 –1918, Kiautschau – das Hongkong der Deutschen, Seite 278, Verlag E. S. Mittler & Sohn GmbH, Hamburg – Berlin – Bonn, 2005)

Hierzu wieder einmal ein kleiner Exkurs in die Vergangenheit - Mit einer didaktischen Überleitung. Schon mal etwas von Tsingtao-Bier gehört, lieber Leser? Ich hör schon: „Ein Deutscher trinkt kein Tsingtao-Bier!“ Vielleicht sogar schon einmal dieses Bier in einem der gängigen Getränkemärkte in unserem geliebten deutschen Vaterland gekauft? Nein? Aber das gibt es heute schon wieder! Und es ist ein hervorragendes Bier, es schmeckt besser als Beck’s-Bier! Ich hab nichts gegen die Bremer Brauerei. Aber das Tsingtao-Bier ist ein Produkt der ehemaligen Germania-Brauerei. Und die ersten chinesischen Bierbrauer wurden alle in München ausgebildet. Da staunt der Leser! „Das Helle wurde nach Pilsener, das Dunkle nach Münchener Art analog dem bayrischen Braugesetz hergestellt.“ (siehe Seite 297).

Die ehemalige Germania-Brauerei von 1903, heute Tsingtao Brauerei im Jahre 2008 –

Aufgenommen von dem in Hamburg bekannten maritimen Fotografen und Inhaber der Bildagentur Foto-Dock, Herrn Eberhard Petzold. Mein Dank für die Überlassung dieser Aufnahme.

Nachdem die kaiserlich japanischen Streitkräfte, die 1914 ganz böse auf die damalige Reichsregierung in Berlin zu sprechen waren, das deutsche Pachtgebiet Kiautschou überfielen, platt gemacht und die deutschen Staatsangehörigen in Gefangenschaft verschleppt oder vertrieben hatten, wurden viele, viele Jahre später 1947 Teile des zerstörten Tsingtao wieder nach alten deutschen Plänen aufgebaut, unter anderem auch die Germania-Brauerei. Heute im Jahre 2008 ist die Brauerei im Auftrage der Volksrepublik China von deutschen Brauereiingenieuren total modernisiert und vergrößert worden und dank ihres guten Rufs und der guten Qualität des Bieres, hat es inzwischen auch viele trinkfeste chinesische Liebhaber gefunden, nur noch keine hessischen Vogelsbergler! Die haben nämlich noch nie etwas von Tsingtao Bier gehört, das man in Asia-Shops kaufen kann.

In welcher verdammten Ecke Chinas liegt eigentlich die Hafenstadt Tsingtao? Der verehrte Schüler muss jetzt mitarbeiten, also den Atlas auf den Tisch legen und China aufschlagen. Ich vermute, die geographischen Kenntnisse meiner Leser sind nicht sehr berauschend. Keine große Lust auf Erdkunde in der Schule gehabt? Langweilig, was? Ich früher auch nicht. Dagegen gibt es ein Rezept: Erdkunde muss man praktisch und hautnah erleben. Die Erde ist eben keine Scheibe, bei der man nicht über den Tellerrand hinaussehen kann. Die Erde ist eine um sich selbst drehende Kugel. Und der große Chef, der sich das alles ausgedacht hat, war bestimmt schlauer als alle Päpste, die seit 2000 Jahren ihr heiliges Unwesen treiben.

In meinem „Lloyd’s Maritime Atlas of world ports and shipping places“ wird Tsingtau in English „Qingdao“ geschrieben. Und seine Position liegt auf 36°04’ Nord und 120°19’ Ost.

Nach dem Studium der deutschen Kolonialgeschichte bin ich mir heute sicher, dass schon damals die großen Kolonialmächte das deutsche Kaiserreich 1914 mit voller Absicht in den Ersten Weltkrieg hineinmanövrieren wollten. Die Gründung von deutschen Kolonien war den damaligen Kolonialmächten ein Dorn im Auge. Das gilt nicht nur für die afrikanischen Erwerbungen, z. B. Deutsch-Südwestafrika mit seinen Diamantenfeldern, deren Gewinne das Budget der damaligen Reichsregierung gewaltig ins Plus anschwellen ließ, sondern auch für die Südseeinseln und ganz besonders für die chinesische Erwerbung Kiautschou. Tsingtau war das kleine Berlin in China.

Das große Land China lag ohnmächtig am Boden, als die Alliierten, Großbritannien, Frankreich, Amerika, Russland und Japan in das wehrlose Reich des Drachen einfielen und sich die Sahnestückchen aus dem großen Kuchen herauspickten. Besonders verrufen war hierbei der Opiumkrieg, den die Briten 1839–1842 den Chinesen aufzwangen und dabei ganze Provinzen durch das Teufelszeug lahmgelegt wurden. „Dem chinesischen Dauerverlierer blieb der uneingeschränkte Handel mit Opium aufgezwungen. Opium, Brei des Glücks und Tod für Chinas Nerven.“ (siehe Seite 276) Die Wut der chinesischen Bevölkerung auf die Langnasen war groß. Es war daher keine große Heldentat, als Deutschlands Seestreitkräfte am 14. November 1897 mit den beiden Kreuzern 1. und 2. Klasse „KAISER“ und „PRINZ WILHELM“ vor Tsingtaus Küste auftauchten und plötzlich säbelrasselnd an dem Strand landeten. Hilfe, die Teutonen waren da!

Was sollten die unterbewaffneten chinesischen Streitkräfte ihnen denn entgegensetzen? „Bis zum Eintreffen eines kriegsstarken Seebataillons und der Matrosenartillerie blieben die Mannschaften des Ostasien-Geschwaders zur Verteidigung an Land.“ (siehe Seite 279).

Tsingtau, 27. Januar 1898:

Parade des Landungskorps des 1. Klasse Kreuzers „KAISER“ und 2. Klasse Kreuzers „PRINZ WILHELM“ vor Vizeadmiral Otto von Diederichs.

Quelle: Bernd G. Längli, Die deutschen Kolonien, Schauplätze und Schicksale 1884-1918, Mittler Verlag, Hamburg, 2005,S.278

Bereits 1750 gab es an der Haipo-Mündung die Gründung einer „Handlungscompagnie von Emden auf China“. Also außer den Missionaren waren bereits vorher die ersten ostfriesischen Kaufleute aufgetaucht und hatten ihre Geschäfte mit den Chinesen abgewickelt. Diese kleine Kaufmannskolonie musste „rund hundert Jahre hilflos mit ansehen, wie imperialistische Großmächte das Land in Einflusssphären aufteilten“ (siehe Seite 269). Als in der Heimat des Konfuzius chinesische Aufständische zwei Missionare des Steyler Mutterhauses töteten, führte das zu einem Aufschrei in Deutschland unter allen katholischen Christen. Und Wilhelm der Große schrie am lautesten. Deutsche Seestreitkräfte marsch, marsch! Diesen Schlitzaugen muss man eine Lektion erteilen! Mal zeigen was Kruppstahl ist! Natürlich waren Chinas Kaiser Guang Zu und die einflussreiche Kaiserwitwe Cixi in Peking mit diesen Drohungen und Einschüchterungen nicht einverstanden. Doch sie hatten keine andere Wahl. Ihre Regierung war machtlos wie ein Papiertiger. „Das schwache China hatte keine andere Wahl, als den „berechtigten Wunsch des von Gott gesandten deutschen Kaisers nach einem Platz an der chinesischen Ostküste zu erfüllen.“ (siehe Seite 282) Nun waren also auch noch die deutschen Langnasen ins Reich der Drachensöhne gekommen und machten gleich Nägel mit Köpfen, sprich, einen Pachtvertrag auf 99 Jahre. Der Vertrag sicherte dem deutschen Imperator sowohl ein deutsches Pachtgebiet als auch ein neutrales, unter deutscher Kontrolle stehendes Gebiet dazu. Offiziell wurde die Reichskriegsflagge am 21. Februar 1898 aufgezogen. Der Vertrag wurde aber erst im März 1898 ratifiziert. Das Pachtgebiet war kaum größer als Hamburg.

Unter dem Schutz der kaiserlichen deutschen Reichskriegsmarine wurde rangeklotzt, entstand nach den Plänen eines Berliner Städteplaners eine deutsche Vorzeigestadt. Im Januar 1898 trafen das in Cuxhaven neu aufgestellte III. See-Bataillon und die Matrosenartillerie, in Zukunft die „Tsingtauer“ genannt, in der Kiautschou-Bucht ein und wurden an Land vorerst in den ehemaligen Lehmunterkünften der chinesischen Garnison untergebracht. In der Regel blieben die Marinesoldaten zwei Jahre vor Ort, ehe sie aus der Heimat abgelöst wurden. Aus Deutschland brachten Handelschiffe kaiserliche Beamte, Architekten, Ingenieure und Facharbeiter, dazu Maschinen, Werkzeuge, Laboratorien und so genannte Tropenhäuser ins Land. Unter dem Schutz der „Tsingtauer“ wurden die Stadt- und die Hafenanlagen mit Volldampf vermessen und nach den modernsten Bebauungsplänen und Vorstellungen der Städe- und Hafenplaner errichtet. Es wurde für die damalige Zeit eine der modernsten Trinkwasseranlagen und Abwasserentsorgung für alle drei geplanten Stadtteile gebaut. Bereits im ersten Jahr gab es eine deutsche Schule, 1899 wurde nach der Gründung der Schantung-Bergbau- und der Schantung-Eisenbahngesellschaft mit dem Bau der Eisenbahnlinie Tsingtau–Kiautschou begonnen und die Verbindung zu den Kohlefeldern und Seidendistrikten hergestellt“ (siehe Seite 284). „Eine moderne Landordnung verhinderte Grundstückspekulationen, was dem geregelten Aufbau und einer nach Funktionen gegliederten Raumstruktur entgegenkam. Der Bebauungsplan sah mit dem Europäer-, Geschäfts- und Chinesenviertel drei klar zu unterscheidende Stadtteile vor. Der Ausbruch einer Seuche erzwang den Abriss weiterer chinesischer Dörfer in der Nähe der Reißbrettstadt (siehe Seite 285) In der Aguste-Viktoria-Bucht entstand die Europäerstadt, in der Chinesen Land kaufen und vermieten, aber vorerst noch nicht wohnen durften. Das ausradierte Dorf Tsingtau an der Tsingtaubucht wurde durch eine Geschäftsstadt ersetzt. Nordwestlich der Geschäftsstadt, zur Kiautschoubucht hin, wurde das bereits bestehende Dorf Tapautau zur Chinesenstadt mit Handwerker- und Händlervierteln ausgebaut. Auch Nichtchinesen konnten sich dort niederlassen. Das war die Situation um 1900. „Der Baumboom war kaum zu übertreffen: Die Iltiskaserne, das große Lazarett und Hotel Prinz Heinrich ab 1899, das Europäergefängnis und das Bahnhofsgebäude 1900, das Seemannshaus 1901, das Gouvernementsgebäude und die Bismarckkaserne 1903, die Polizeistation 1904, „...um Wohnraum für die vom Bauboom angezogenen Chinesen zu schaffen, wurden in einiger Entfernung die Arbeitersiedlungen Taitungtschen und Taihsittschen angelegt“ (siehe Seite 285). „Anfangs gab es eine Rassentrennung aus kolonialhygienischer Sicht. Erst durch den Sturz der Mandschu-Dynastie, welche den vornehmen Mandschu-Adel und wohlhabende Sympathisanten der Monarchie in das Gebiet von Tsingtau spülte, wurde auch das vornehme Europäerviertel multikulturell aufgemischt“. Die chinesische Oberschicht fühlte sich sichtlich wohl unter den Fittichen des deutschen Kaisers. Fünf Jahre nach Inbesitznahme von Kiautschou wurde durch den deutschen Gouverneur Truppel und Konteradmiral Henning von Holtzendorff die große Anlegemole 1 im Hafen von Tsingtau dem internationalen Schiffsverkehr übergeben. Aus Tsingtau, der Stadt aus dem Nichts, waren inzwischen eine „Haupt-, Handels-, Hafen- und Garnisonstadt“, weiterhin ein Flottenstütz- und ein Kulturmittelpunkt am Osteingang der Kiautschou-Bucht geworden (siehe Seite 291). Ich überspringe den Auslöser des Boxeraufstands und konzentriere mich nur auf „Klein Deutschland in Übersee“. „Wahrzeichen der Stadt ist nicht nur der „Einhundertfünfzig-Tonnen-Kran“ des Hafens, sondern die 1910 östlich der Bismarckstraße geweihte evangelische Christuskirche der zivilen Gemeinde, die der Architekt und Bauherr, Curt Rothkegel, in Anlehnung an die Schwesternkirchen in Deutsch-Südwest-Afrika in Windhoek und in Ostafrika in der Hafenstadt Daressalam entworfen und gebaut hatte.

Tsingtau, Geschäftshäuser im Europäerviertel

Quelle: Bernd G. Längli, Die deutschen Kolonien, Schauplätze und Schicksale 1884-1918, Mittler Verlag, Hamburg, 2005, Seite 284.

Im Pachtgebiet von Tsingtau hatten sich 73 europäische Unternehmen, wie die Firmen Schwarzkopf, Wieler, Karberg, Carlowitz, Siemssen und andere niedergelassen. Nahezu jede größere deutsche Bank mit Chinaengagement war durch ihre Filiale in den Geschäftsstraßen vertreten. Dazu kamen chinesische Unternehmen, die die Stadt als Standort gewählt hatten und für den Handel mit dem Hinterland unentbehrlich waren“. Es gab 1910 bereits Automobile und Telefon, fließendes Wasser und elektrischen Strom, dazu die Schantung-Eisenbahn mit Wagons auf Doppelachsen-Drehgestellen. Die einst kahlen Hügel um Tsingtau herum wurden aus sanitären und wasserwirtschaftlichen Gründen mit Laubbäumen, Akazien und Kiefern kräftig aufgeforstet. Damit die Täler des Lauschan ihren „reindeutschen Charakter“ erhielten, wurden die im Winter arbeitslos gewordenen Dörfler zu kostenlosen Aufforstungsarbeiten herangezogen (siehe Seite 292). Das Gesundheitswesen war vorbildlich und kostenlos für die Bevölkerung. Deutsche Gärtner hatten den örtlichen Chinesen beigebracht, wie man Obst- und Gemüseanbau verbessert. Deutsche Experten hatten die örtliche Rinderzucht durch schwarzbuntes Vieh aus den deutschen Küstenregionen mit ostfriesischem Blut aufgefrischt. Tsingtau wurde mit deutscher Gründlichkeit vom unscheinbaren Fischerdorf zur deutschen Musterstadt in Asien umgestaltet.“

Chinesische Geschäftshäuser in der Schantung-Straße ungefähr in der Zeit um 1910

Quelle : Bernd G. Längli, Die deutschen Kolonien, Schauplätze und Schicksale 1884-1918, Mittler Verlag, Hamburg, 2005, Seite 285

„Es gab weiterhin die deutschchinesische Hochschule für Spezialwissenschaften, die nach der modernen pädagogischen Erfahrung deutsche Natur-, Medizin- und Geisteswissenschaften lehrten. Und auf diese Hochschule schickten Chinas beste Familien aus nahezu allen Provinzen ihre Söhne zum Studium. Im Januar 1913 fanden die ersten Abschlussprüfungen der juristischen und landwirtschaftlichen Fakultäten der deutsch-chinesischen Hochschule statt, übernahm die Schantung-Eisenbahngesellschaft die Aktien der Schantung-Bergbaugesellschaft und kostete eine Fahrt von Tsingtau nach Berlin 2. Klasse im Schlafwagen 536,75 Mark“ (siehe Seite 296). Das war Tsingtau, bis die Japaner kamen und alles platt machten. Grausame Japaner damals!

Verehrter Leser, das steht alles geschrieben bei Bernd G. Längli: Die deutschen Kolonien, Schauplätze und Schicksale 1884-1918. Sehr lesenswert! Doch wer liest heute noch solche Literatur von Anno Toback. Ich habe sie gerne gelesen. Das war also der Rückblick über eine längst vergangene Epoche. Aber sie hatte viele Spuren in diesem Lande hinterlassen. Es gibt immer noch Reste der einst im wilhelminischen Stil erbauten Stadt. Und es gibt heute immer noch die ehemalige Germania-Brauerei. Und sie produziert immer noch das weltbekannte Tsingtao-Bier. Also Prost auf das gute Tsingtao-Bier! Und das sollten Sie mal probieren!

Und diesen Hafen steuerten wir im März 1956 an. Die Temperatur war unter minus 20°Celsius gefallen, als das Lotsenboot mit dem Hafenlotsen uns draußen vor dem Hafen in Empfang nahm. Der Hafenlotse hatte den militärischen Rang eines höheren Marineoffiziers der Volksrepublik China. Er war dick verpackt in einem schwarzen Wattemantel, wattierten Hosen und dicken Pelzstiefeln, als er die Lotsenleiter an Bord empor kletterte. Auf dem Kopf die obligatorische mandschurische Pelzmütze mit dem goldenen Stern auf rotem Untergrund. Der Mann konnte nicht frieren. Vor seiner Brust trug er ein echtes Zeiss-Jena-Fernglas. Die gesamte Volksmarine war mit in der DDR produzierten Zeiss-Jena-Ferngläsern ausgestattet. Auf der BAYERNSTEIN gab es kein einziges Zeiss-Fernglas auf der Brücke. Ich glaube, unsere Ferngläser waren alle „made in Japan“. Aber das ist nur eine Vermutung. Tja, und dann brachte er uns an die Hafenmole I. Zwei alte Dampfschlepper, gebaut auf der Schichau-Werft in Königsberg, also schon vor dem 1. Weltkrieg, drückten uns an die Mole. Wir hatten nur gestaunt, als wir die beiden Schlepper von der Back aus ankommen sahen. Und noch mehr staunten wir, als wir ein großes mit Grünspan überzogenes Messingschild an der Mole entdeckten, auf dem „Kaiser-Wilhelm-II-Gedächtnispier“ stand. Warum das noch nicht von den Rotchinesen abmontiert war, fragten wir uns. Nein, offenbar hatten die Kaiser-Deutschen von damals noch 1956 einen hohen Stellenwert, also für das, was sie in Tsingtau auf die Beine gestellt hatten. Vermutete ich damals jedenfalls.

Die Hafenbucht von Tsingtao mit der berühmten Hafenmole im Jahre 2008. Links im Foto am Ende der Mole wurde 1956 die BAYERNSTEIN vom Hafenlotsen angelegt und vertäut. Die Hafenarbeiter mussten die für Europa bestimmte Ladung (Ballen) auf zweirädrigen Handkarren aus den Lagerschuppen am Ufer bis längsseits der Bordwand herankarren. Natürlich durfte keiner von uns zu Maos Sturm- und Drangzeiten an Land gehen. Alles war streng bewacht durch die Angehörigen der Volksbefreiungsarmee, die sogar an Bord vor jedem Eingang der Besatzungsunterkünfte Posten bezogen hatten.

Irgendwie beneideten wir alle chinesischen Hafenarbeiter, die, in dicken Steppwatteanzügen, mit Pelzmützen auf dem Kopf und Filzstiefeln an den Füßen ausgestattet, unsere Ladung auf zweirädrigen Schottschekarren aus den Lagerschuppen bis zum Schiff herankarrten. Wir beneideten sie natürlich nur um ihre warmen Klamotten, die wir bei dieser Kälte auch gerne angehabt hätten, natürlich nicht um ihre harte Maloche, die sie wie in einem Straflager ableisten mussten. Die gesamte Ladung wurde per Menschenkraft herangekarrt, die reinste Kuliarbeit. Ich erinnere mich, wir luden damals eine Partie Erdnüsse und eine Partie Frauenhaare in gepressten Ballen, die in zwei Zwischendecks verstaut wurden. Ich hatte keine Ahnung, dass auch Frauenhaare aus China exportiert wurden. Angeblich wurden in den 1950er Jahren chinesische Frauenhaare bei der Herstellung von meteorologischen Messinstrumenten verwendet. Ich weiß heute nicht mehr, wer mir das ins Ohr geflüstert hat. Von uns war, außer dem Schiffsarzt, keiner an Land gewesen, nicht einmal die Angehörigen unserer Wäschereitruppe. Unser Obermax und seine Leute fühlten sich nur an Bord wohler und in Sicherheit. Offenbar wurden sie von den Angehörigen der Küstenschutzeinheit besonders observiert, denn zwei Wachposten mit umgehängten Kalaschnikows beobachteten sie den ganzen Tag bei ihrer Arbeit. Auch nachts waren die Wachsoldaten auf dem Achterdeck, denn unsere Chinesen schliefen in der Wäscherei. Unsere Wäschereitruppe legte aber auch keinen gesteigerten Wert, mit den Soldaten zu einem freundlichen Gedankenaustausch zu kommen. Möglich, dass auch den Soldaten die Unterhaltung mit ihren Landsleuten aus Übersee verboten war. Am nächsten Tag liefen wir wieder aus in Richtung Shanghai. Wir waren froh, als wir diesen Eiskeller verlassen konnten.