Читать книгу Seefahrt 1956-58 – Asienreisen vor dem Mast – Nautischer Wachoffizier - Klaus Perschke - Страница 8

Fortsetzung der Reise entlang der chinesischen Küste

ОглавлениеVon Tsingtau bis Shanghai betrug die Distanz 399 Seemeilen. Bei einer Marschfahrt von 17 kn benötigten wir einen Tag Seereise bei diesem Wetter, wie wir es im Gelben Meer vorfanden. Es war unangenehm kalt. Doch der kalte Wind kam von achtern, und das war schon erträglich. Die Region um die Millionenstadt Shanghai liegt am Delta des Yangtse-Flusses, nach chinesischer Art Chang Jiang geschrieben. Das Delta hat eine gewaltige Breite, mindestens wie die Elbe auf der Höhe von Cuxhavens Alter Liebe, bestimmt noch breiter, denn draußen vor der Mündung, als der Lotse an Bord kam, konnte man das andere Ufer nicht erkennen. Da das Gelbe Meer auch dem Gezeitenwechsel unterliegt, gibt es im Mündungsbereich viele vorgelagerte Wattflächen, die bei Hochwasser überflutet werden, bei Niedrigwasser zum Teil trockenfallen. Das Fahrwasser war gut ausgetonnt. Auch der Shanghaier Seelotse kam dick eingemummt in einen Wattemantel. Auch er trug das obligatorische Zeiss-Jena-Fernglas vorn auf der Brust. Offenbar kannte er Kapitän Schott von den vorhergegangenen Reisen. Jedenfalls begrüßten sie sich recht kollegial und freundlich oben auf der Brücke. Und dann ging es die letzten Meilen flussaufwärts bis mitten in die Stadt, wo wir auf der gegenüberliegenden Seite vom Interclub – ein ehemaliges Gebäude einer bekannten europäischen Bank – am Kai festmachten. Wie in Tsingtau kam auch hier eine Delegation von Einklarierungsbeamten nebst der volkseigenen Schiffsagentur an Bord. Erst kam die Kontrolle der Mannschaftsliste, danach mussten alle Mann zur Gesichtskontrolle antreten. Zwischendurch war eine Mannschaft der Küstenschutztruppe in Kompaniestärke an Bord gekommen und hatte alle offenen Türen und Niedergänge zu den Mannschaftsräumen besetzt und kontrolliert. Zusätzlich erfolgte eine Kammerkontrolle, die auch die persönlichen Effekten unter die Lupe nahm. Leute mit Leidenschaft für Pornolektüre waren ihre Sammlung sofort los. Erst, als alles durchleuchtet war, konnten die Hafenarbeiter an Bord kommen und der Ladungsoffizier mit dem Schiffsvormann seine Beladungsstrategie besprechen. Hier in Shanghai arbeitete der gesamte Hafenbetrieb wieder in zwei Schichten. Es gab eine Früh- und eine Spätschicht. Und zur Unterstützung des Ladungsoffiziers waren etliche von uns als Deckswache für die jeweilige Schicht eingeteilt worden. Die Zusammenarbeit mit den chinesischen Vorleuten war gut. Wenn sie Pause hatten, kamen sie sogar zu uns in die Mannschaftsmesse zum Aufwärmen und Kaffeetrinken.

Ich möchte darauf hinweisen, dass wir ab Tsingtau bereits auf der Heimreise waren. Und so nahmen wir in Shanghai praktisch nur Ladung für Europa an Bord. Ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, welche Art von Ladung wir bekamen. Nach der zweitägigen Hafenliegezeit wurde die BAYERNSTEIN wieder seeklar gemacht, heißt: Luken geschlossen, Bäume niedergelegt und in den Baumhalterungen gelascht. Es kam wieder die Ausklarierungsbehörde mit der Passkontrolle an Bord, alle Besatzungsmitglieder mussten vor der Kommission zur Gesichtskontrolle antreten. Die Unterkünfte wurden dieses Mal nicht kontrolliert. Es dauerte nicht lange, bis der Seelotse eintraf. „Klar vorn und achtern, Vorschlepper an Steuerbord-Seite fest, alle Leinen los!“. Und schon taute uns der Schlepper vom Kai ab und drehte uns im Strom mit dem Steven in Richtung Mündung des Yangtse-Flusses. Nach knapp 40 Minuten Revierfahrt erreichten wir den Lotsendampfer. „Maschine stop!“ Der Lotse verabschiedete sich vom Kapitän und dem wachhabenden Offizier und entschwand über die Lotsenleiter auf den Ausholer des Lotsendampfers. „Maschine voll voraus!“ und ab ging die Post in Richtung Hongkong, die letzte britische Kronkolonie in der Volksrepublik China, auf der Landkarte so groß wie ein Fliegenschiss. Aber auf diesem Fliegenschiss lebten 1956 bereits 3 Millionen Hongkongchinesen mit britischem Pass.

Zunächst fuhren wir im Ostchinesischen Meer an der Küste entlang bis zum Nordeingang der Straße von Taiwan. Dort wurden wir überraschend von zwei amerikanischen Zerstörern (Fletscher-Klasse) aufgestoppt und mussten erklären, woher wir kamen, wohin wir wollten und was für Ladung wir an Bord hatten. Anschließend teilten sie uns mit, dass wir durch die Straße von Formosa (so hieß Taiwan damals in den 1950er Jahren) nur unter ihrem Geleitschutz fahren durften und wir ihnen zu folgen hätten. Und schon fuhren wir mit ihnen durch den taiwanesisch begrenzten Abschnitt bis zum Südausgang, wo wir uns verabschiedeten und unsere Reise nach Hongkong fortsetzten. Die Distanz von Shanghai bis Hongkong betrug 845 Seemeilen. Bei einer Marschfahrt von 17 kn waren das 49,7 Stunden oder 2 Tage.

Je weiter wir nach Südwesten vorankamen, desto besser wurden das Wetter und auch die Stimmung an Bord. Tagsüber herrschte kein eisiger Frost mehr wie in Tsingtau. Die Sonne ließ sich auch wieder blicken, wir hatten beste Sichtverhältnisse. So machte die Seefahrt Spaß. Martin Imbusch ließ alle Schäkel und Spannschrauben fetten, die Tagelöhner an Deck und auf den Windenhäusern hatten alle Hände voll zu tun. Einige Ladeblöcke von den Bäumen wurden inspiziert, die Bolzen der Scheiben gefettet. Die Windenläufer wurden nach Abnutzungen (Fleischhaken) kontrolliert. Im Falle größerer Abnutzung wurden sie ausgewechselt und aus dem Verkehr gezogen. Bei unserer Ankunft in Hongkong musste das Ladegeschir tiptop in Ordnung sein.

Die Pilotstation lag bei der Ansteuerung auf Pok Liu Chau. Von dort aus steuerten wir 360°, bis wir Victoria Peak querab hatten und liefen in die Innenreede von Hongkong ein. Unser Ankerplatz lag auf der Westseite von New Kowloon. Dorthin wurden wir vom Harbourpilot dirigiert und gingen vor Anker. Der Hafen hatte uns wieder. In der britischen Kronkolonie lief wieder alles seinen demokratischen Gang, kein großes Aufgebot von Passkontrolle mit Gesichtskontrolle. Okay, auch hier kam die Immigrationbehörde und kontrollierte die Seefahrtbücher und die Mannschaftsliste, und auch der Zoll kontrollierte die Bestände an Freilager, aber auch nur, weil jeder einen kleinen Obolus einstecken wollte. Und anschließend kamen der Schiffsmakler, der Schiffshändler, die Hafenarbeiter. Und nach ihnen kam die Schneiderschwemme, mindestens 30 Schneider versuchten sich einen Jan Maaten an Land zu ziehen, um ihm einen maßgeschneiderten „suit“, Kakizeug, oder „shirts“ aufzuschwatzen. Und das gelang tatsächlich dem einen oder anderen. Die Konkurrenz war groß, und jeder wollte ein paar Krümel vom großen Kuchen BAYERNSTEIN absahnen. Aber wenn nichts mehr im Portemonnaie ist, dann gehen die Brüder mit Nadel und Schere auch leer aus. Auch die Souvenirverkäufer kamen mit uns nicht ins Geschäft und verließen das Schiff schon nach wenigen Stunden. In Hongkong blieben wir zum Laden nur zwei Tage. Ich glaube ein Großteil der Ladung kam aus der Volksrepublik China. Ich habe in Erinnerung, dass wir in Hongkong auch eine Partie Entenfedern in Ballen in mehreren Zwischendecks geladen hatten.

Nachdem wir unsere Ladeprozedur abgeschlossen hatten, hieß es wieder „Tschüß Hongkong, bis zum nächsten Mal!“ „Klar vorn auf der Back, Hiev Anker, Maschine Langsam voraus!“ Querab von Pok Liu Chau ging der Harbour Pilot von Bord. And off we went.

Hongkong, das Pachtgebiet der britischen Krone mit den beiden größten vorgelagerten Inseln Hongkong Island und Leng Tao Island.

Die Hauptstadt war Victoria auf Hongkong Island.

Quelle : Google Earth 2008

Unser nächster Zielhafen war Singapore. Und laut Reed’s Marine Distance Tables betrug die Distanz 1.460 Seemeilen (siehe Seite 188). Bei unserer Marschfahrt von 17 kn wären das 85,9 Stunden, bzw. 3 Tage und 14 Stunden. Doch vorher sollten wir noch bunkern. Offenbar hatten die Bunkerexperten des NDL herausgefunden, dass die preisgünstigste Bunkerstation in Miri, also in Sarawak in Ostmalaysia auf der Insel Borneo, lag.

Mit anderen Worten, die Ankunft in Singapore würde sich um einen halben Tag verzögern. Ich hatte von diesem Hafen Miri nie etwas gehört. Gebunkert wurde ungefähr drei Seemeilen vor der Küste an einer riesigen Bunkerboje, die über eine Unterwasserpipeline mit der Bunkerstation an Land verbunden war. Vorne am Steven wurden wir an der Boje vertäut, eine schwimmende Leitung wurde von einem Motorboot bis nach mittschiffs an Backbordseite geschleppt und mit dem Ladebaum von Luke 4 aus dem Wasser an Deck geholt und am Bunkerstutzen an Deck angeschlossen. Der Pilot, der gleichzeitig die einzelnen Arbeitsschritte überwachte, gab über walky-talky grünes Licht, und an Land wurden die Pumpen in Gang gesetzt. Natürlich dauerte es Stunden, bis die einzelnen Tanks einer nach dem anderen aufgefüllt waren. Die Maschinenassistenten spurteten an Deck von einem Peilrohr zum anderen, denn es durfte zu keinen „flow-over“ kommen. Und es klappte alles. Der Bunkeragent saß beim Chief in der Kabine, und beide warteten auf das Ende und Endergebnis der Ölübernahme. Irgendwann nach Stunden war es endlich soweit. Stopp mit Fuel. Die Landstation gab die Bunkertonnage durch. An Deck wurde am Bunkerschlauch ein Ventil verschlossen, der Schlauch am Runner des Ladebaums von Luke vier angeschlagen und tightgehievt, die Schrauben vom Bunkerstutzen gelöst und anschließend der Bunkerschlauch mit einer Blende verschraubt und ins Wasser gefiert. Unten im Wasser pickten die Bunkermänner ihren Schlauch am Motorboot fest, schleppten ihn zurück zur Bunkertonne und befestigten ihn dort. Nach dieser Prozedur hieß es wieder „Klar vorn auf der Back, Leinen los von der Bunkerboje, Maschine langsam zurück!“ bis wir uns von der Tonne entfernt hatten, Pilot und Bunkeragent von Bord und Fortsetzung der Reise nach Singapore.

Und siehe da, nach einer angenehmen Reise durch das letzte Stück im südchinesischen Meer erreichten wir in der Nacht des 31. März die Reede von Singapore, die voll mit ankernden niederländischen Küstenmotorschiffen war. Politisch zeichnete sich 1956 für die Niederlande zunehmend eine verheerende Auflösung ihrer Verwaltung in Indonesien ab, das hieß, die kommunistisch ausgerichtete indonesische Unabhängigkeitsbewegung unter General Surkano weitete sich unaufhaltsam über das ganze Inselreich aus. Die niederländischen Siedler, die Hunderte von Jahren das indonesische Volk unterdrückt und ausgebeutet hatten, packten ihre Koffer und verschwanden mit Kind und Kegel, Sack und Pack mittels eingekaufter Bordplätze auf niederländischen Küstenmotorschiffen in Richtung Singapore, von wo aus sie mit Passagierschiffen zurück nach Europa fuhren.

Schon bei Ankunft auf Reede Singapore wurden die Bäume getoppt und die Luken klar zum Aufziehen gemacht, denn unsere BAYERNSTEIN bekam eine Berth (Liegeplatz) zugewiesen.

Gleich nach dem Festmachen und der Einklarierung kam auch die Schiffsagentur mit der langersehnten Mannschaftspost an Bord. Dieses Mal fiel auch für mich etwas ab. Wahrscheinlich hatte man sich wegen meiner provozierenden Funkstille Sorgen gemacht.

Klaus Perschke an Bord der BAYERNSTEIN auf Reede vor Singapore

MS BAYERNSTEIN im Hafen von Singapore, 1956

Private Aufnahme

Post bekam ich auch von einer alten Freundin aus Swakopmund, Elke Künzel, die damals in Hamburg bei ihrer Tante in Fuhlsbüttel untergeschlüpft war und bei der Hamburg-Amerika-Linie in der Befrachtungsabteilung eine Anstellung gefunden hatte. Dieser Brief hatte mich gefreut.

Übrigens, beinahe vergessen: Die Christenheit unseres Planeten feierte an diesem 1. April 1956 Ostern! Für die muslimischen Malayen oder die in Singapore lebenden Chinesen hatte Ostern keine Bedeutung. Doch die wirkliche „Auferstehung“ sollte erst ein paar Jahre später passieren. Also, nur die Briten und andere hier lebenden Europäer feierten das Osterfest. Für uns Besatzungsmitglieder brachte es zwei gekochte Eier und Toastbrot zum Frühstück, ansonsten einen arbeitsfreien Tag, an dem wir machen konnten, was wir wollten. Drei Tage Liegezeit hatten wir in Singapore. Und da es mit „Überstundenmachen“ wieder einmal nicht klappte, beschlossen „uns Heini Winter aus der Amerika-Straße“ und ich, an diesem Tag einen kleinen Landgang zu unternehmen, nämlich in den bekannten „Tiger-Park“, der in der Nähe des botanischen Gartens lag. Eine Art Foto-Safari hatten wir geplant, malaysische Schmetterlinge zu fotografieren, oder zweibeinige Osterhäschen, denn die liefen uns ständig über den Weg und waren genau so albern wie wir. Süße Schülerinnen, im Alter von 16, 17 Jahren. Heini und ich waren hin- und hergerissen. Wir waren einfach durchgeknallt. Heini rannte mit dem Belichtungsmesser immer vorweg zu den Mandelaugen, rief mir die Belichtung zu, ich stellte sie ein und machte von den kreischenden Puppen schnell einige Fotos. Hinterher stellte sich heraus, dass ich doch nicht der große Fotoexperte war und nie die richtige Bildschärfe eingestellt hatte. Wenn sie wegliefen, hechelten wir hinterher, versteckten uns hinter einem Busch und knipsten die Ahnungslosen, wenn sie an uns vorbeispazierten. Wat ’n Glück, dass das die Polizei nicht mitbekommen hatte, sonst wären wir noch wegen Belästigung Minderjähriger im Knast gelandet. Aus unserer Sicht war das ein harmloser Gag, sonst nichts.

Ich bekam vom 1. Offizier, Herrn Vetter, die Aufforderung, dass ich, zurückgekehrt, in Bremen einen Rettungsboot- und Feuerschutzlehrgang auf dem Segelschulschiff „DEUTSCHLAND“ zu absolvieren hätte. Dazu war ich gerne bereit. Welcher Kümokapitän in der Nord- und Ostseefahrt hätte mich damals aufgefordert, an einem solchen Kursus teilzunehmen? Die wussten damals doch gar nicht, was Schiffssicherheit bedeutete. Sicherheitskenntnisse in einer Notsituation, davon wollten sie nichts wissen. Kostete alles nur Geld: „Dat kost all miin Geld för soon dusseligen Dschung!“ Und ehrlich gesagt, als ich noch als Moses auf dem Kümo AUFBAU fuhr, da kann ich mich gar nicht daran erinnern, jemals einer Feuerlöscher gesehen zu haben. Der Deckwaschschlauch bedeutete im Falle eines Brandes die allgemeine Schiffssicherheit. Damit konnte man auch in der Maschine einen Bilgenbrand bekämpfen. Aber mehr auch nicht.

Port Sweatenham war unser Anschlusshafen nach Singapore. Malaysia bestand aus zwei getrennten Landesteilen, zum einen aus der westliche Halbinsel Malakka mit der heutigen Hauptstadt Kuala Lumpur und aus dem nördlichen Teil von Borneo, auch Sarawak genannt, in dem allerdings noch ein kleines selbstständiges Königreich mit dem Namen Brunei existierte. Es gab also West- und Ostmalaysia. Beide Teilstaaten waren reich an Bodenschätzen. Zinnerzbergwerke, riesige Kautschukplantagen, Palmöl und Kokosöl waren mehr im Westen vertreten, Erdöl und auch Kautschukplantagen in Ostmalaysia. Allerdings profitierten damals davon nur die Briten allein, welche alles nach England ausführten. Damals war die Welt noch in Ordnung für die junge Queen.

Port Sweatenham hieß damals der Hafen an einem Fluss in West-Malaysia, leider ist der Hafen heute auf keiner geographischen Karte mehr zu finden. Der Hafen ist wohl der gleiche geblieben, doch wahrscheinlich später unter einem malaysischen Namen.

Auf jeden Fall fuhren wir ca. 150 sm nordwestlich die Straße von Malakka aufwärts in Richtung Penang. An dem Gewässer war vom Ufer des Flusses aus eine zwanzig Meter lange Holzpier in den Strom hinausgebaut worden. Eine breite Holzanlegerkonstruktion, auf der auch Lorenverkehr stattfand, verband die Holzpier mit dem Ufer. Als wir vorn auf der Back „stand-by“ standen, um die BAYERNSTEIN festzumachen. Da versagte bei dem Rückwärtsmanöver plötzlich die Maschine. Das Ergebnis: Die BAYERNSTEIN drückte sich mit dem Steven langsam in die Holzpier rein, wobei die ganze Konstruktion nachgab und durch die Schiffskörpermasse zur Uferseite gedrückt wurde. Großes Entsetzen bei allen! Plötzlich ein unheimliches, in hoher Frequenz ertönendes Gekreische! Bestimmt über hundert Ratten rasten in Todesangst über die dicken Holzbohlen in Richtung Ufer und verschwanden an Land. So etwas hatten wir noch nie erlebt. Danach, nachdem die BAYERNSTEIN drei Minuten aufgestoppt an der Pier eingeklemmt und durch ein geglücktes Maschinenmanöver rückwärts wieder herauskam, stellte sich die Pierkonstruktion wie von allein fast wieder gerade auf. Natürlich war einiges zu Bruch gegangen. Auch die BAYERNSTEIN hatte ein paar Blessuren am Steven abbekommen. Dafür musste die Schiffsleitung gerade stehen, der P&I-Club die Rechnung bezahlen. Das war unsere glorreiche Ankunft in Port Sweatenham am 3. April 1956. Kapitän Schott war außer sich über den Vorfall.

Das einzige Foto von Bootsmann Kurt Tietjen, aufgenommen 1956in der Mittagspause in Port Sweatenham.

Auf der gegenüberliegenden Seite ein britischer Turbinenfrachter.

Unsere Ladung für Europa bestand aus Kautschuk-Ballen, die wir in verschiedenen Unterräumen der Luken 2, 3, 5 und 6 luden. Natürlich waren die Bodendielen in den Unterräumen vorher mit Stauholz ausgelegt worden. Und geladen wurden die Ballen in Netzbroken. Die malaysischen Hafenarbeiter in den Unterräumen mussten sehr aufpassen. Es war zwei, drei Mal vorgekommen, dass sich ein Ballen über der Lukenöffnung aus der Netzbrok herausquetschte und in den Unterraum fiel. Wenn einer dieser herabstürzenden Ballen auf bereits am Boden gestaute Kautschukballen fiel, dann machte er hintereinander vier bis fünf Riesensätze quer durch den Unterraum, bis er endlich zur Ruhe kam. Das gab dann ein Geschrei und Gefluche seitens der Hafenarbeiter. Es wurde aber keiner von ihnen verletzt. Nach Abfertigung dieser Ladungspartie, war es wieder soweit, die Luken seeklar zu machen, die Bäume niederzulegen und in den Haltestützen festzulaschen.

Malaysische Hafenarbeiter bei der Mittagspause

Am 4. April 1956 liefen wir wieder aus. Unser nächster Hafen war wieder Colombo auf Ceylon. Zirka 1.400 Seemeilen hatten wir zurückzulegen, d. h. dreieinhalb Tage durch die Andaman Sea. Die Fahrt verlief zu dieser Jahreszeit bestens. Kein schlechtes Wetter, kein Wölkchen am Himmel. „Time to make overtimes!“ Wir durften wieder eine Mark fünfzig pro Stunde verdienen. Kurt Tietjen ließ die Leine locker. Wir waren willig, wenn es um die Aufstockung unserer Penunzen ging. Und jetzt durften wir ranklotzen. Und wir klotzten ran! Wir begannen mit der Ouvertüre „Vorschiff“, überholten Ladebaum für Ladebaum, das Ladegeschirr, Lade- und Hangerblöcke, kontrollierten die Scheiben, füllten die Scheiben mit neuem Öl auf, setzten die Blöcke wieder zusammen und hievten sie in ihre Positionen, befestigten und sicherten sie dort mit Splinten. An den MacGregor-Luken wurden die Rollen abmontiert, abgeschmiert und auf ihre Achsbolzen zurückgesteckt. Wenn man 04-08-Wache hatte, dann bedeutete das, zunächst morgens um 20 Minuten vor 04 Uhr aufzustehen, sich anzuziehen, Katzenwäsche, sich schnell einen Pott Kaffee hinterzukippen und fünf Minuten vor Wachbeginn auf der Brücke zu erscheinen, eine Stunde und 20 Minuten am Ruder zu stehen, eine Stunde und 20 Minuten Ausguck in der Nock, eine Stunde und 20 Minuten „stand-by“. Stand-by hieß aber nicht, irgendwo faul in der Ecke herumzusitzen, sondern die Stewards, außer den Chiefsteward, morgens um 05:30 zu wecken, das Kochpersonal, außer den Oberkoch, zu wecken, den Bootsmann, die Zimmerleute und die Deckstagelöhner um 05.30 Uhr zu wecken und etwas ganz Spezielles: für den Nachtsteward die Schuhe der Passagiere zu putzen! Lieber Leser, Sie haben richtig gelesen. Denn, wenn wir seinen Haufen Passagierschuhe geputzt hatten, dann durften wir die Reste der „Kalten Platten“, die spät abends für hungrige Passagiere zubereitet waren, restlos aufessen. Und Hunger hatten wir von der 04-08-Wache immer. Um 08:00 Uhr wurden wir dann von der 08-12-Seewache abgelöst, hatten anschließend von 08:00 bis 08:30 Frühstück, ehe wir wieder nach dem Frühstück beim Bootsmann antanzten. Von 12:00 bis 13:00 Uhr war Mittagszeit, ab 13:00 Uhr bis 16:00 wurde noch einmal rangeklotzt, dann zog der erste Mann von der 04-08-Wache wieder auf, um den Rudersmann abzulösen. Die restlichen beiden Wachgänger arbeiteten noch weiter bis 17:30 Uhr, bis zum Abendbrot in der Mannschaftsmesse. Die letzten Stunden bis 20:00 Uhr musste man sich wieder starken Kaffee hinter die Binde kippen. Manchmal konnte man sich auch Streichhölzer zwischen die Augenlider klemmen. Aber mit 21 Jahren steckt man diese Art maritimen Stress noch „mit links“ weg.

Bis Colombo auf Ceylon waren es dreieinhalb Tage Seereise. Und in Colombo sollten wir unsere letzte Ladung für Europa an Bord nehmen. Also am 8. April umrundeten wir mit der BAYERNSTEIN das Leuchtfeuer Dondra Head. Eine Stunde später stoppten wir vor der Hafeneinfahrt von Colombo, wo uns bereits der britische Harbour Pilot mit zwei Hafenschleppern erwartete und uns anschließend an den Berth brachte. Nachdem wir das Schiff vertäut und das Fallreep ausgebracht hatten, erschienen zunächst die Herren von des Immigration Office, vom Custom, die Shipping Agent Einklarierer und die Stevedoring Company own tallymen and shipsforemen. Letztere wollten vom Ladungsoffizier, Herrn Hanuschke, wissen, welche Laderäume angefasst werden sollten und welche nicht. Herr Hanuschke überreichte ihnen seinen bereits vorgefertigten Stauplan und erläuterte ihnen seine Wünsche. No problems. Bootsmann Tietjens bekam die Anweisung, die Luken 3, 4 (Postluke) und 5 ladeklar zu machen. Zwei Gangs von uns machten die Luken 3 und 5 und eine Gang machte die Postluke oben auf dem Promenadendeck ladeklar. In den Zwischendecks von Luke 3 und 5 sollten Teekisten und in der Postluke sollten 50 Zimtballen übernommen werden. Das Klarmachen von Luke 4 gestaltete sich am schwierigsten. Zum einen mussten zuerst die Sonnensegel von den niedergelegten Ladebäumen abgenommen werden, das heißt, wir hatten es bereits auf See getan. Anschließend wurden die Ladebäume getoppt, nicht in Position gestellt, denn zunächst mussten erst die Ponton-Lukendeckel entsichert, aus der Lukenöffnung herausgenommen und bei den Rettungsbooten abgestellt werden. Zum Schluss wurde die Lukenöffnung mit Sicherheitsstützen abgesichert und das gesamte Promenadendeck für die Passagiere gesperrt. Passagiere hatten während des Ladebetriebs nichts auf dem Promenadendeck verloren. Die ceylonesischen Hafenarbeiter stiegen über einen Betriebsgang auf dem Hauptdeck in die Postluke ein. Raumwache während der Ladearbeiten ging Matrose Ernst Tesch. Ernst hatte alles im Griff. Während der Ladearbeiten in Luke 4, also der Postluke, entfaltete sich in den inneren Betriebsgängen auf dem Hauptdeck ein intensiver Zimtgeruch, ich empfand ihn als sehr angenehm. In manchen Hamburger Lagerschuppen am Petersenkai roch es auch stark nach Zimt. Andere rümpften die Nase darüber. Unsere Köche wollten gleich ein paar Hände voll Zimtstangen von Ernst abstauben. Es war aber nichts zu holen, denn sie waren alle gut in Jutetuch eingenäht. Nach zwei Stunden waren alle 50 Zimtballen in der Postluke verstaut, und als der letzte Hafenarbeiter aus dem Laderaum gekommen war, konnten wir sie wieder schließen. Das heißt, zuerst wurden wieder die Ponton-Lukendeckel oben auf dem Promenadendeck eingesetzt und mittels Schraubbolzen fest angezogen, so dass die Luke wieder wasserdicht war, danach beide Ladebäume in ihre Halterungen niedergelegt und beide Runner und der Ladehaken abgetakelt und zum Schluss das Sonnensegel über beiden Bäumen angebracht, so dass unsere sonnenempfindlichen Passagiere endlich wieder in Ruhe überall im Liegestuhl liegen und sich entspannen konnten.

Am nächsten Tag wurden auch im Laufe des Tages Luke 3 und 5 fertig, so dass wir das gesamte Schiff seeklar zum Auslaufen machen konnten. Irgendwann am Nachmittag hieß es dann wieder „Klar vorn und achtern, zwei Schlepper fest!“ Der Harbour Pilot wartete bereits mit Kapitän Schott und dem 1. Offizier, Herrn Vetter, auf der Brücke. „All lines let go!“ und schon wurden alle Vor- und Achterleinen eingeholt, die Schlepper tauten das Schiff vom Berth weg, drehten es mit dem Steven in Fahrtrichtung, und schon passierten wir die Breakwater mit ihren Leuchttürmen. Das offene Meer hatte uns wieder. Ein Pilot Boat holte den Hafenlotsen ab. Die beiden Schlepper hatten schon in der Hafenausfahrt ihre Leinen eingeholt und ließen zum Abschied ihre Sirenen heulen. Am 9. April 1956 gegen 16:30 Uhr Bordzeit wurde der Maschinentelegraph auf „Voll voraus“ gelegt. Herr Schulz, unser 2. Ingenieur, fuhr die Maschine langsam hoch und kitzelte sie zum Schluss noch ein bisschen, oder, wie man es oft aus der Maschine hörte, „er legte den Nachbrenner ein“! Laut Lloyd’s Maritime Atlas (page 34) beträgt die Distanz Colombo - Port Said 3.481 sm. Der Suezkanal ist ca. 100 km lang, also 54 sm! Folglich beträgt die Strecke bis Ankunft Suez Außenreede immer noch 3.427 Seemeilen oder 201,6 Stunden oder 8 Tage und 9,5 Stunden.

Die Tagelöhner auf der Rückreise beim Farbewaschen in den äußeren Betriebsgängen. Vorne unser Fremdenlegionär (Name vergessen), ein völlig unberechenbarer Kadett. Unser OA Knull wurde einmal von ihm angegriffen und hatte ihm daraufhin das Nasenbein gebrochen. Im Hintergrund Ernst Tesch in Ölzeug mit Südwester beim Abspülen der Schotten mit Frischwasser.

Auch Kurt Tietjen legte bei uns seinen Nachbrenner ein, jetzt wurde nicht gekleckert sondern rangeklotzt. Zunächst kam das große Deckwaschen, also alle Decks von der Brücke bis zum Hauptdeck, danach von vorn bis achtern. Die Foulbrassen wurden alle nach außenbords entleert und mit dem dicken Wasserstrahl ausgewaschen. Marpol-IV–Sewage gab es damals noch nicht, darauf waren die großen Strategen der Klassifikationsgesellschaften noch nicht gekommen. Das Thema Umweltverschmutzung existierte damals noch nicht. Danach wurden alle zu malenden Flächen mit Frischwasser abgeschwabbelt. An den weißen Flächen der Aufbauten wurde „Farbe gewaschen“, wie man auf dem vorangegangenen Foto erkennen kann. Als wir die „nassen Arbeiten“ abgeschlossen hatten, kamen die Malarbeiten an die Reihe, zuerst die Aufbauten von der Brücke bis in die Niederungen des Hauptdecks. Vorkante Brücke wurden Stellagen angebracht, die Abweiser mit weißen Putzlappen umwickelt, und jeder Mann, der auf eine Stellage kam, wurde mit einem Sicherheitsgurt um den Bauch vom Peildeck aus gesichert. Martin Imbusch hatte bereits an die 15 kleinere Farbtöpfe mit weißer Vorstreichfarbe, Pinsel und Kuttenlecker bereitgestellt. Eine Gang malte die Brücke abwärts. Und die Leute, die uns fieren mussten, malten die Brückennocken. Die Brückennocken waren mit Jutebahnen ausgelegt, damit kein Farbspritzer auf das Holz kam. Und wie bereits erwähnt, Kurt Tietjen ließ alle Flächen nur mit dem Pinsel malen, nichts mit der Rolle, jedenfalls nicht die Aufbauten. Da wir nach Westen fuhren, arbeiteten wir am Vormittag im Schatten. Ab Mittag, wenn die Sonne in der Kulmination stand, wurde es langsam unangenehm, denn die weiße Farbe blendete gewaltig. Aus diesem Grund bekam die „Vorkante-Brückengang“ Sonnenbrillen ausgehändigt, damit man beim Malen keine „Feiertage“ hinterließ, ein gängiger Begriff unter den Seelords. Für jeden „Feiertag“, den der Bootsmann entdeckte, musste man ihm eine Flasche Bier bezahlen! Und das konnte teuer werden. Nach der Vorstreichfarbe kam, als sie trocken war, am nächsten Tag die weiße Lackfarbe drauf. Und die blendete noch unangenehmer, wenn die Sonne da raufknallte. Was anfangs für den Laien chaotisch aussah, entwickelte sich nach dem dritten Tag als eine gute Arbeitsstrategie. Natürlich konnte man in 8 Tagen keine Luxusyacht aus der BAYERNSTEIN machen, doch die Mittschiffsaufbauten glänzten wie ein Kinderpopo, als wir am 16. April auf der Außenreede von Suez ankamen, von der Kanalbehörde einklariert wurden und den Kanallotsen an Bord nahmen. „Scheun Schipp, jeden Dag Pudding, de Kaptain kookt sölbst!“ Die Vorschiff-Gang hatte in der Zwischenzeit bis Suez die Luken, die Innenverschanzungen und die Decks auf beiden Seiten von der Back bis vorkante Brücke gemalt. Der Bootsmann spendete für Neptun zwei Kisten Bier, die wir, glücklich über diese Anerkennung, zur Brust nahmen. Das Vorschiff war soweit, bis auf die Masten und Bäume, fertig gemalt. Bei Ankunft am Suezkanal war dann Party achtern auf dem Poopdeck angesagt. Aber zuerst mussten wir vor Anker gehen.

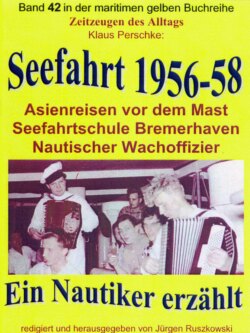

Unsere Gang nebst Kochpersonal, Stewards und Flurplattenindianern bei der Suezkanal-Ankunftsparty, 1956, vorne rechts mit dem Schifferklavier unser Keenigsbarger, im Hintergrund links mit der Quetsche unser Babier, ganz im Hintergrund in der Mitte Harald Hilmer, die Typen dazwischen kamen aus der Kombüse.

Nach der Einklarierung und nachdem von einem Tender der Kanalbehörde aus die Kanalscheinwerfer vorn unter dem Steven mittels eines Galgens unterhalb der Festmacherklüsen angebracht worden waren, hieß es erst einmal warten, bis alle Schiffe für den nordwärts fahrenden Konvoy zusammen waren beziehungsweise warten, bis der „south bound convoy“ die Reede von Suez passiert hatte. Erst danach konnten wir Anker-auf gehen und unter der Schirmherrschaft des britischen Canal Pilot unsere Reise fortsetzen. Mit der Kanalagentur kam auch die Mannschaftpost an Bord. Und ich gehörte auch dieses Mal wieder zu den Auserwählten, die Post von zuhause bekommen hatten. Mein Vater hatte nach seinem Motto „Solange Du Deine Beine unter meinen Tisch streckst, hast Du Dich nach meinen Anordnungen zu richten!“ Anstoß an meiner spontan geäußerten Zuneigung zu den asiatischen Frauen genommen. Diese frühreifen Schönheiten verblühten auch früh im späteren Leben, die wären nicht geeignet für einen europäischen Mann. Außerdem kennten sie unsere christlich-abendländische Kultur nicht. Blablabla. Und die war ja so lebenswichtig! Meine Freude auf das Zuhause war wieder wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Ich hatte doch nur spontan als Gag für diese asiatische holde Weiblichkeit geschwärmt. Er kann mich mal! dachte ich.

In Bremen verschwinde ich erst einmal auf der „DEUTSCHLAND“ und ziehe meinen Kursus durch. Ich musste mich wieder meiner Arbeit widmen, sprich Überstunden abreißen.

Klaus Perschke mit seinem Vater

Nicht selten fand man bei Seeleuten dieser Generation eine ödipal gestörte Vater-Sohn-Beziehung

Und die Anzahl meiner auf der ersten Reise bis zurück zum Suezkanal geleisteten Überstunden betrug bereits 410! Es konnten ruhig noch ein paar mehr werden. Ich brauchte das Geld demnächst dringend für die Zeit meines Seefahrtschulbesuchs in Bremerhaven-Geestemünde.

Die BAYERNSTEIN im Konvoi im Suezkanal nordfahrend

Die Reise ging weiter, zunächst durch den Suezkanal bis Port Said, wo wir den Pilot und die Scheinwerfer am 17. April noch in der Ausfahrt abgaben, und dann ab durch das Mittelmeer, das uns bis dato wohl gesonnen war. Kein schlechtes Wetter in Sicht! Und jetzt konnten wir auch das Achterschiff in Angriff nehmen. Der Bootsmann drohte mit der Peitsche, wenn es einer wagen würde, aus der Gruppe der Zutörner auszuscheren. Keiner verweigerte dem Bootsmann die Arbeitskraft. Die Innenverschanzungen von Luke 5 bis 6 wurden auf beiden Seiten mit dieser kackbraunen Farbe gemalt, die MacGregor-Lukendeckel wurden von beiden Luken grau, die Decks zu beiden Seiten der Luken wurden schwarz gemalt. Auch das Achterschiff mit seinen weißen Aufbauten wurde gepinselt, alles tiptop! So konnten wir in neuem Granz strahlend in Bremen antanzen.

Aber dann passierte etwas sehr Ungewöhnliches: Wir waren schon durch die Straße von Messina hindurch auf dem Wege nach Genua, da stürmte Ernst Tesch morgens um 06:00 Uhr plötzlich zum Bootsmann und zum 2. Ingenieur, Herrn Schulz. Luke 4, seine Postluke, war aus Versehen geflutet worden. Es stand ungefähr ein halber Meter Frischwasser im Raum, und Ernst Tesch wurde darauf aufmerksam, weil das Wasser schon über die Schwelle der Eingangstür lief. Ernst, der auch gleichzeitig der Raumwächter von Luke 4 war, besaß die Schlüssel und konnte die Tür sofort öffnen. Da war die Kacke am Dampfen! Von den 50 Zimtballen konnten gerade noch 30 Ballen gerettet werden. 20 Ballen waren klitschnass, vom Wasser beschädigt. Herrn Hanuschke blieb die Sprache weg, Kapitän Schott war fassungslos, Herr Vetter schimpfte wie ein Hafenarbeiter auf die gesamte Maschinengang. Und tatsächlich hatte jemand von den Flurplattenindianern, ein Maschinenassistent sogar persönlich, Mist gebaut, nämlich zwei Ventile verwechselt. Ich glaube, der Knabe hieß Georg Orthmann. Und der konnte bestimmt in Bremen seinen Sack nehmen und an Land gehen. Ein Ballen Zimt kostete damals 1.000 D-Mark! Also 20.000 D-Mark Ladungsschaden. Kurz vor Genua mussten wir, nachdem die Postluke gelenzt war, erst die trockenen, dann diese nassen Ballen mit Taljen aus dem Raum holen und zum Trocknen nach Luke 5 bringen. So sah die Situation aus, als wir am 22. April 1956 in Genua einliefen. Der Bootsmann war stinksauer. Gott sei Dank waren die Zimt-Ballen nicht für Genua bestimmt gewesen. Die Italiener hätten einen Riesenhallas daraus gemacht, wenn es ihre Ladung gewesen wäre.

Bei der Mannschaftspost, die wir am 22. April 1956 in Genua bekamen, ging ich leer aus. Der frisch gekürte Marine-Verwaltungsinspektor hatte in der Aufbauphase des Marinestandorts Cuxhaven so viel um die Ohren, dass er nicht zum Schreiben kam. Brainstorming war er jahrelang nicht gewohnt gewesen. Das wurde offenbar gerade nachgeholt. Armer Willi! Die grauen Zellen standen plötzlich unter Strom.

Wir blieben nicht lange in Genua. Am 23. April 1956 verließen wir die schöne Hafenstadt wieder Kurs Heimat oder Kurs Nordseeküste, hinein in den Frühling an unseren norddeutschen Gestaden. Der 2. Ingenieur gab seinen Pferden die Peitsche, bis die Kolben glühten, und die BAYERNSTEIN stürmte davon, zuerst durch das Ligurische Meer, an Backbordseite Corsica liegen lassend, weiter in Richtung Balearen-Inselgruppe, Menorca an Backbord lassend. Von dort aus zur Südostspitze von Spanien, Cabo de Gata, ganz dicht unter der Küste von Costa del Sol, bis sich der Felsen von Gibraltar voraus eben an Backbord aus der Meerenge zwischen Europa und Afrika erhob. Mittels einer kleinen Kurskorrektur ließen wir „Her Royal Majesty Own Rock“ eben an Steuerbord und fädelten uns beim Näherkommen des Affenfelsens in den ost-west- und nordsüd-laufenden Schiffsverkehr zwischen Atlantik und Mittelmeer ein. Mittelmeer „Tschüssing für diese Heimreise“. Der Atlantik hatte uns spätestens ab Tarifa wieder in seinen Fängen, Wind und See kamen wieder von vorn. Spritzwasser und Salz überall.

Von Genua bis Gibraltar betrug die Distanz laut Reed’s Marine Distance Table genau 875 Seemeilen, bedeutete also bei unserer Durchschnittsfahrt von 17,5 kn genau 50,1 Sunden oder zwei Tage und vier Stunden. Und in diesen zwei Tagen ließ auch Bootsmann Kurt Tietjen seine Deckspferdchen noch einmal ranrauschen. Die Restarbeiten auf dem Vor- und Achterschiff, zum Beispiel auf den Masthäusern, mussten noch abgeschlossen werden. Es war ein Wettrennen mit der Zeit und dem Wetter, denn Ende April, Anfang Mai konnte man noch mit manchen Überraschungen im Atlantik querab von Portugal und Spanien rechnen. Querab von Cadiz bis Cabo de Sao Vicente blies der Wind noch aus WNW, eine frische Briese, aber kein Spritzwasser an Deck. Wir malten, was das Zeug hielt. Und wir schafften tatsächlich alle Ladewinden auf den Masthäusern des Vor- und des Achterdecks. Doch als die BAYERNSTEIN querab von Cabo de Sao Vicente den Kurs auf Nord bis zum Eingang der Biscaya änderte, da frischte es doch noch einmal auf. Weiterhin wurde es zeitweilig stark diesig und salzigfeucht. Und ab Eingang Biscaya, querab von Cabo Finistere, dem Nordwestzipfel von Spanien, als wir den Kurs auf Ile d’Ouessant-Leuchtfeuer zum Westeingang des Englischen Kanals absetzten und Windsee und Dünung fast querab von Backbordseite kamen, da war endgültig Schluss mit lustig. Alle Deckaufbauten und Luken wurden mit einer salzigen Glasur überzogen. Jetzt wurden alle Farbtöpfe und Pinsel zu Martin Imbusch ins Kabelgatt gebracht, in die großen Farbeimer entleert und alle Pinsel mit Terpentin ausgewaschen und weggelegt.

Die letzte Strecke von Gibraltar bis querab Cabo Finistere betrug 815 Seemeilen. Bei einer Marschfahrt von 16 kn, bedeutete das zwei Tage Fahrt bei Wind und Dünung von vorn. Die verbliebene Strecke durch die Biscaya, den Englischen Kanal bis zu unserem ersten Hafen Antwerpen betrug nur noch 530 Seemeilen, also 31,2 Stunden. Und da man rechnen konnte, dass man im Kanal bei einer günstigen Tide kräftig geschoben würde, konnte sich die Ankunft sogar noch verfrühen. Und so geschah es auch. Unsere Fahrzeit von Genua bis Antwerpen betrug trotz widriger Wetterumstände für die Distanz von 2.190 Seemeilen 5 Tage und 12 Stunden einschließlich der Revierfahrt auf der Westerschelde. Wir kamen also am 28. April 1956 in Antwerpen an.

Schon ab Vlissingen, als der belgische Revierlotse an Bord kam, ging es wieder rund an Deck. Auf der Back und achtern wurden die Festmacherleinen an Deck geholt und aufgeschossen. Die vergipsten Ankerklüsen zum Kettenkasten hinein wurden freigemacht, anschließend bei den für Antwerpen zu öffnenden Luken die Ladebäume getoppt und festgesetzt. Das passierte alles noch vor dem Schleusen. Die BAYERNSTEIN war klar zum Löschen. Antwerpen bedeutete wieder erste, zweite, dritte Schicht. Und für diesen Stresshafen mussten auch entsprechend für jede Schicht Decks- und Wachleute eingeteilt werden. Ich wurde der Nachtschicht, also von 22:00 Uhr bis morgens um 06:00 Uhr zugeteilt. Und das waren wieder einige Talerchen mehr, die zu meiner Heuer kamen. Ein Mann ging Fallreepwache und vier Jungens standen dem Wachoffizier zur Seite. Sobald ein Teil des Zwischendecks gelöscht war, wurde das Stauholz (dunnage) zu einer Hieve aufgestapelt und bei passender Gelegenheit an Deck gesetzt. Wenn zwischendurch mal Pause zum Luftholen war, gingen wir ins Kabelgatt, um mit Martin Imbusch Stroppen aus Geiengut für die Reserve zu spleißen, falls die Hafenarbeiter welche benötigten. Zu tun gab es immer etwas, auch wenn es nur Kaffeekochen war.

Am nächsten Tag teilte mir der Bootsmann beim Mittagessen mit, dass ich in Bremen aussteigen müsse, da es mit einem Teilnehmerplatz auf dem Segelschulschiff DEUTSCHLAND für den Sicherheitslehrgang geklappt hatte. Das hieß, für die Zeit der Rundreise Bremen – Hamburg – Bremen wurde ich für den Crashkursus freigestellt. Mir war das recht. Während der dritten Nachtschicht wurde die Antwerpen-Ladung aus allen Luken gelöscht. Für uns war jetzt wieder Maloche angesagt. Die Ladebäume blieben auf der Reise nach Rotterdam getoppt, alle Luken wurden seeklar gemacht, also seefest geschlossen. Als endlich der Hafenlotse und der Scheldelotse an Bord gekommen waren und auch beide Hafenschlepper stand-by längsseits lagen, wurde das Fallreep eingeholt und „klar vorn und achtern!“ geblasen. Wir nannten solche arbeitsintensiven Nächte „Nacht der langen Messer“. Als die BAYERNSTEIN nach dem Ablegen endlich zur Schleuse bugsiert, eingeschleust, festgemacht war und endlich wieder auf die Westerschelde auslaufen konnten, waren wir alle am Ende unserer Kräfte. Kaffeetrinken hält nicht immer lange wach. Wir waren froh, als draußen auf der Westerschelde das Kommando „Vorschlepper los!“ kam und wir nur noch die Festmacherleinen und Drähte aufzuschießen brauchten. Bis auf die Mitternacht-04-Wache konnten wir uns verpieseln, duschen und anschließend in die Koje kriechen, auch ich. Doch gegen 03:40 Uhr wurde die 04-08-Seewache bereits wieder rausgetrommelt, ob sie wollte oder nicht. Jetzt konnte endlich die 00-04-Seewache unter Deck gehen und Feierabend machen.

Rotterdam war unser nächster Hafen, ein Katzensprung bis zur Maas, ich schätze mal knapp 100 Seemeilen bis zur Lotsenübernahme vor Hook van Holland. Und dann ging der Spaß von neuem los, „klar vorn und achtern!“ vor der Einfahrt in den Maashaven. Zwei Hafenschlepper hatten uns schon vor der Einfahrt auf den Haken genommen und bugsierten uns langsam von der Maas in das Hafenbecken.

Teil des Hafens von Rotterdam mit Maashaven

Ein schöner Liegeplatz, leider ein bisschen weit ab, um in die City zu kommen. Also unsere Ankunft war am 30. April 1956. Im Maashaven wurde der überwiegende Teil der verbliebenen Ladung gelöscht. Unter anderem gingen die Kautschukballen hier an Land. Auch über die Hälfte der Teekisten wurde hier gelöscht. Die Ballen Zimtstangen mussten noch bis Bremen warten. In Rotterdam hieß es wieder erste, zweite, dritte Schicht. Wieder einmal wurde die Deckscrew gesplittet und auf die einzelnen Schichten aufgeteilt. Und wieder einmal hingen wir am Kaffeekannentropf, denn die Schichten, besonders die Nachtschicht, schlauchten einen mächtig. Aber da mussten wir durch! Auf der anderen Seite, je schneller die Ladung aus den Laderäumen kam, desto früher konnten wir Rotterdam wieder verlassen.

Und wir verließen Rotterdam am 2. Mai des schönen Jahres 1956. Nachdem wir ausklariert waren, die wartenden Hafenschlepper vorn und achtern befestigt und die Leinen nach Lotsenanweisung los- und eingeholt hatten, wurden wir wieder aus dem Maashaven auf die Maas bugsiert, und ab ging die Reise. 300 Seemeilen waren es von Rotterdam bis nach Bremen, mindestens 200 Seemeilen Zwangswege bis zur Lotsenübernahme auf der Außenweser, also 12 Stunden, bis der Weserlotse an Bord übernommen wurde. Und der 2. Ingenieur Schulz kachelte wieder seine beiden Hauptmaschinen. Die BAYERNSTEIN roch schon den Stallgeruch und wurde noch schneller. Und auch Bootsmann Tietjen kachelte uns: Deckwaschen war angesagt, auf dem Vorschiff eine Gang, von der Brücke abwärts eine zweite Gang und auf dem Achterschiff eine dritte Gang. Und alles, was nicht brauchbar war, flog über die Kante. Kaputtes Stauholz, zusammengefegter Dreck, leere Bierkisten, die Foulbrassen wurden ausgekippt und ausgewaschen. Das Schiff sollte sauber aussehen, wenn wir ankommen, war sein Motto.

Der Bootsmann hatte mich kurz vor der Lotsenübernahme auf der Außenweser zu sich kommen lassen und mir mitgeteilt, dass ich nach dem Festmachen in Bremen sofort meine Sachen packen solle, um von Bord zu gehen. Ich sollte mich spätestens noch am gleichen Tag auf der DEUTSCHLAND einfinden. Mein Sturmgepäck sollte nur eine saubere Arbeitsgarnitur, feste Arbeitsschuhe, eine Ausgehgarnitur und Unterwäsche zum Wechseln enthalten. Alles andere sollte ich an Bord in meiner Kammer in meinem Schrank einschließen. Ich hatte kapiert. In einem NDL-Schreiben war dem Kursleiter auf der DEUTSCHLAND mitgeteilt worden, dass ich während der Rundreise Bremen – Hamburg – Bremen den Sicherheitslehrgang mitmachen sollte, um anschließend wieder in Bremen auf der BAYERNSTEIN zusteigen zu können. Aber noch waren wir nicht in Bremen. Auf 04-08-Seewache konnte ich noch nicht packen. Erst als wir in Bremerhaven Lotsenwechsel und ich anschließend Freiwache hatte, konnte ich auf die Schnelle alles in meinen Zampel stopfen. Der Obermax hatte bereits in Rotterdam ein Arbeitspäckchen durch die Waschmaschine mit scharfem Wasser gejagt, getrocknet und sogar gebügelt. Einen Pullover hatte ich auch noch zu meinen Sachen gepackt. Zwei Paar Schuhe, einmal für den Landgang, einmal Arbeitsschuhe, dazugetan, auch Kamm, Zahnbürste, Zahnpasta sowie Seife, weiterhin mein Seefahrtbuch. Ich war mit mir zufrieden und legte mich noch eine Runde zum Pennen in die Koje. Gegen 22:00 Uhr hieß es wieder: „Reise, Reise, all hands an Deck, klar vörn un achtern!“ Schnell noch eine Tasse Kaffee hinter die Binde gekippt, und schon ging es nach vorn auf die Back. Wie Schäferhunde umkreisten uns die Hafenschlepper, kamen von achtern dicht unter den Steven. Der Backborddraht wurde langsam zu Wasser gefiert, der Decksmann schnappte sich das Drahtauge, und wir fierten nach, bis er es auf den gewaltigen Schlepphaken übergehängt und gesichert hatte. Jetzt gaben wir oben auf der Back vom Poller aus dem Draht noch soviel Lose, bis der Schlepperkapitän „stopp“ grölte, und wir belegten die restlichen Buchten auf dem Poller. Der Schlepper törnte ein, auf dem Poller zutschte der Schleppdraht noch ein, zwei Mal, der Draht war bombenfest vertäut. Und jetzt musste jeder aus den Kinken gehen, als der Schlepper voll in Action ging. Das berühmte Drehen im Wendebecken stand zuerst auf dem Programm, danach zog uns der Achterschlepper bis querab zum Liegeplatz, wo wir mittels Schmeißleinen die ersten Festmacher an Land gaben. Eine halbe Stunde später war das Schiff fest, vorne drei und eins, achtern drei und eins, und das Fallreep wurde an den Kai gefiert. Bremen hatte uns am 3. Mai 1956 wieder. Die BAYERNSTEIN war heimgekehrt. Das war das Ende meiner ersten Reise nach Ostasien.