Читать книгу Казанский альманах 2020. Лунный камень - Коллектив авторов, Ю. Д. Земенков, Koostaja: Ajakiri New Scientist - Страница 8

Эхо Великой Отечественной. 75

Станислав Гордиенко

Девятаев, Стефания, космическая эра…

(очерк)

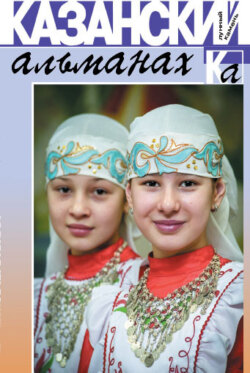

ОглавлениеСтанислав Гордиенко и правнучка М. Девятаева – Стефания Будник

Учебный год 2019 года начался как обычно. В Академический лицей имени Николая Ивановича Лобачевского на улице Миславского (что важно подчеркнуть, так как есть ещё один лицей того же имени, но при КГУ, то есть теперь уже КФУ) влился свежий состав. Особенно прибыло в шестом классе, где я преподаю.

Два раза в неделю я обучаю лицеистов основам изобразительного искусства и дизайна, а также мировой художественной культуры и – главное! – географии. Ведь по образованию я географ и преподаватель. Так записано в моём дипломе, выданном мне Казанским государственным университетом ещё в 1981 году. Почему я это подчеркиваю? Да потому что в советское время было совсем другое образование…

Программа изобразительного искусства шестого класса предполагает некоторое владение техникой рисования, что по нарастающей прививается с детского сада, а потом передаётся в первый класс и так далее.

Неожиданно среди новеньких обратила на себя внимание девочка с необычным именем Стефания. Меня удивила её техника штриховки цветным карандашом.

– Я вообще-то хожу в художественную школу, – призналась она.

Ну и что! У нас немало лицеистов посещали и посещают «художки», только не все они на моих уроках могут учиться на «отлично». Так что в этом смысле Стефания меня приятно удивила. Я поделился своим впечатлением о работах Стефании с директором лицея Татьяной Беспаловой. В конце концов «пятёрка» «пятёрке» рознь…

– А ты знаешь, – сказала она, – что Стефания правнучка Девятаева?

Прямо скажем, для меня это было сюрпризом. Дело в том, что я был знаком с Михаилом Петровичем Девятаевым, и произошло наше знакомство в далёком 1975 году.

Год 30-летия Победы… Её тогда ещё не называли Великой, просто – Победа в Великой Отечественной войне! Моя комсомольская организация была деятельной, оказалась на виду, и меня как её руководителя командировали «от имени и по поручению» на юбилейные торжества в Волгоград. Если бы я знал, какая встреча ожидала меня на пароходе, следовавшем в город-герой, я бы не стал так упорно сопротивляться!

Но делать нечего. «Нас было много на челне», как сказал бы классик… Прежде всего это ветераны войны, потом – комсомольские функционеры, музыканты, победители различных конкурсов, ну и я с одной девочкой из провинции, которая теперь мой директор. Путешествие было интересным. Волга неописуема по своей красоте и величию, особенно если «кулик» дальше своего «болота» ни шагу до этого. А тут на каждой остановке экскурсии, вечерами танцы, репетиции будущего концерта, беседы за «круглым столом», соревнования, а рано утром – выпуск с той самой девочкой из провинции «боевого листка»…

Как она танцевала по вечерам! Я стоял на верхней палубе и любовался этим маленьким танцующим чудом с белокурыми косичками. Татьяна, кстати, не случайно попала на наш пароход. В своей Лениногорской школе она была очень активна в общественной жизни, кроме того, вместе со своим военруком осуществляла постоянное шефство над ветеранами Великой Отечественной войны.

По утрам, часиков эдак в пять, мы встречались в кают-компании, она строчила тексты, я рисовал. Так и познакомились. Уже потом, когда Татьяна приехала в Казань поступать на истфилфак университета, наши интересы укрепились, мы и семьями стали дружить. Но вернёмся к повествованию.

Михаил Девятаев с пионерами. 1972. Фото А. Багаутдинова

…Тут и Волгоград показался, и пристань его, и… распределение обязанностей. Дело в том, что на борту парохода стояло Красное Знамя. Его нельзя было оставлять без присмотра, и во время экскурсий около него выставляли пост. Когда подошла моя очередь, мне тоже выдали форму защитного цвета, пилотку, даже красную ленту через плечо, чтобы выглядеть рядом с алым полотнищем соответственно. Неожиданно в кают-компанию вошёл небольшого роста, плотно скроенный человек в синем костюме. Посмотрел на меня, взял стул, сел к столу.

– Скучаешь?

Я пожал плечами. Скучно, конечно. Ни почитать, ни поговорить…

Перекинулись двумя-тремя фразами. Только тут я увидел у него на груди «Золотую Звезду» Героя Советского Союза. Вот это да! Я набрался смелости и спросил: за что такая награда?

– Самолёт угнал! – усмехнулся герой.

И до меня дошло: это же Девятаев! Я, конечно, читал о нём. А тут, на пароходе, как-то ненароком услышал разговор двух ветеранов-полковников. «Тоже мне, герой! – говорили они. – Посидел в плену, не то, что мы на передовой!» Два полковника оказались танкистами, дошедшими до Берлина: «А этот и повоевать-то не успел». Я тогда не знал, о ком идёт речь, а тут, встретив самого героя, сразу всё понял.

Михаил Петрович оказался человеком не разговорчивым. Это сейчас я знаю, насколько засекреченной оказалась биография Девятаева, а тогда он с улыбкой поведал лишь, что был в самолёте не один. Кроме него в новейшем немецком бомбардировщике «Хейнкель», нашпигованном невиданным оборудованием, было ещё девять узников.

– Без них я не смог бы поднять самолёт, слишком слаб был физически. Мы все вместе и навалились на штурвал… Чудом улетели!

Вот и весь тогдашний разговор.

Между тем судьба этого человека была удивительна. Родился он 8 июля 1917 года в Пензенской губернии. Рос тринадцатым ребёнком в семье мордовского крестьянина. У него и позывной потом был «Мордвин». Окончив семь классов, поступил в Казанский речной техникум. Одновременно занимался в аэроклубе, мечтал о небе. После окончания техникума в 1938 году был призван в Красную Армию и в 1940-м стал выпускником Первого Чкаловского военного авиационного училища лётчиков имени К. Е. Ворошилова. В действующей армии Михаил Девятаев оказался 22 июня 1941 года! То есть с первого дня Великой Отечественной! Ошибались мои полковники, ох, как ошибались!

24 июня он сбил в бою первый «Юнкерс», и на груди засверкал первый орден Красного Знамени. Случилось это под Минском. Были и другие победы (всего – девять), только вот уже 23 сентября 1941 года под Киевом при возвращении с задания был атакован вражеским звеном и ранен в ногу. Ранение исключило его из истребителей, переведя в тихоходную авиацию. А это сначала ночной бомбардировочный полк, потом – санитарная авиация. И только случайное знакомство с легендарным Александром Ивановичем Покрышкиным в мае 1944 года вернуло его в истребители.

13 июня 1944 года во время воздушного боя гвардии старший лейтенант Михаил Девятаев сбил последний (девятый) в своём боевом счету вражеский самолёт, но был сбит и сам. Это случилось в районе Львова. Истребитель загорелся… В последний момент Михаил Петрович смог покинуть с парашютом падающий самолёт, ударился о стабилизатор, потерял сознание и в таком состоянии попал в плен.

После первой попытки побега был отправлен в лагерь смерти Заксенхаузен. Вот тут случилось чудо. Лагерный парикмахер, кстати, подпольщик, заменил ему лагерный номер, превратив «смертника» в «штрафника», и его под другим именем отправили на остров Узедом, где в ракетном центре Пенемюнде велись разработки «оружия возмездия» под руководством эсэсовца фон Брауна. Это были знаменитые теперь и никому неизвестные тогда крылатые ракеты «Фау-1» и баллистические ракеты «Фау-2».

Прислуживая на аэродроме, Девятаев собрал группу единомышленников и после внимательного изучения немецкого бомбордировщика «Хейнкель HeIIIH-22» попытался его угнать. Попытка удалась. Избавившись от охраны, опередив зенитчиков, Девятаев повёл самолёт в сторону моря. За ним вдогонку бросился обладатель двух «железных крестов» и «немецкого креста в золоте», немецкий истребитель-ас Гюнтер Хоб. Но на счастье беглецов искать их пришлось наугад, и затея провалилась. (С этим немецким асом Михаил Девятаев встретился в Заксенхаузене на съёмках фильма о себе. Обнялись, приняли по сто грамм…)

Однако радоваться было рано. Приказ сбить угнанный самолёт получил другой ас – полковник Даль. Но счастье опять улыбнулось беглецам. У истребителя Даля закончились боеприпасы, и угнанный «Хейнкель» долетел до линии фронта, где его, приняв за врага, обстреляли свои же зенитки.

Девятаев вынужденно посадил бомбардировщик на брюхо в расположении части Красной Армии в Польше, уткнувшись носом в сугроб. Было это 8 февраля 1945 года. Таким образом, в плену он пробыл чуть больше полугода. Вспоминать об этом времени Девятаев не любил. Одно сказать, вернувшись к своим, он опять оказался в лагере, только уже у своих – в спецлагере НКВД. После многочисленных проверок вместе с соратниками по побегу Кривоноговым и Емецем оказался вне фильтрационного лагеря, но и не на фронте – офицеры до конца войны ожидали подтверждения своих званий. Остальных «беглецов» отправили в штрафные роты, где они «искупали свою вину» в смертельных боях.

Сам Михаил Петрович службу в армии закончил в ноябре 1945 года и сразу, учитывая «пленное» прошлое, попал в некий вакуум. Имея диплом капитана речного судна, в 1946 году он устроился грузчиком в Казанский речной порт и только в 1949-м стал капитаном служебного катера. Не прост был путь Девятаева в руководители экипажей-испытателей первых советских судов на подводных крыльях – «Ракеты» и «Метеора».

На пароходе. В центре М. Девятаев. Ниже (в очках) – С. Гордиенко

Итак. Волга. Волгоград. 1975 год. Девятаев сидит рядом, за большим столом кают-компании. Я стою у Знамени. Больше молчим. На улицах города зной, а здесь прохладно.

– Мне стукнуло сорок лет, и тут такой подарок! Орден и «Золотая Звезда»… – промолвил после некоторой паузы Девятаев.

– А сейчас вам сколько? – спросил я, переминаясь с ноги на ногу. Устал очень.

– Вообще-то, я ровесник Октября. Это мне постоянно пионеры напоминают. Спрашивают: вы Ленина видели? А я его не только не видел, но и не слышал про него. Какой там Ленин в деревне!

Где-то далеко слышалась музыка, речи… На празднике присутствовали Первый секретарь ЦК ВЛКСМ Евгений Тяжельников, лётчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Георгий Береговой. Кстати, первую геройскую «Золотую Звезду» Береговой получил ещё во время войны, будучи также фронтовым лётчиком, правда, бомбардировщиком.

Стоя у Знамени, я высчитал, что Девятаеву присвоили Героя Советского Союза в 1957 году. Мне в то время было пять лет. И где-то далеко, с земли Казахстана, в космос устремилась ракета с первым спутником Земли. И это самым прямым образом связано с именем Михаила Девятаева, бомбардировщиком «Хейнкелем» и ракетой «Фау-2». С 1957 года началась космическая эра человечества, а точнее, она зарождалась раньше, с 1945-го, с угона Девятаевым и его соратниками немецкого «Хейнкеля». Долго это держалось в секрете. Теперь можно и рассекретиться.

Михаил Петрович Девятаев волею судьбы оказался на островном полигоне, где испытывали ракеты «Фау-2». А самолёты «Хейнкель» были их навигаторами. Девятаев, нажимая на кнопки пульта управления, случайно осуществил запуск одной из ракет. Странно, что всё закончилось благополучно.

Его история побега, записанная следователями СМЕРШа, стала известна руководителю программы по освоению немецкой ракетной техники, конструктору Сергею Павловичу Королёву. Разведка донесла, что на базе Пенемюнде проводятся испытания какого-то нового оружия на реактивной тяге. Об этом знали и союзники. Они бомбили остров, но без толку.

Узнав про человека, улетевшего с этого острова, Королёв встретился с ним, и эта встреча решила многие проблемы как в советском ракетостроении, так и в личной жизни Девятаева.

Немцы очень хорошо маскировались. На аэродромах стояли фанерные макеты, их-то и бомбили американцы с англичанами. Сами установки прятались в другом месте.

Девятаев поведал Королёву многое из того, что знал о разработках реактивных снарядов нацистов. Это, в принципе, и стало началом космической истории Советского Союза. В преддверии запуска искусственного спутника Земли Сергей Павлович вспомнил о Михаиле Девятаеве, и Н. С. Хрущёв подписал Указ о присвоении боевому лётчику звания Героя Советского Союза.

Вот такая история. С помощью Девятаева советская наука получила доступ к новым ракетным технологиям и с некоторыми доработками осуществила прорыв в космос. Американцы раньше прорвались к немецким технологиям, они даже вывезли из Германии главного конструктора «Фау» Вернера фон Брауна, но всё равно были только вторыми, не понимая, как находившаяся в руинах страна смогла отряхнуться от пепла и осуществить мечту всего человечества.

Это сейчас я знаю кое-что о подвиге Михаила Девятаева. Не он один уходил из плена, улетая с соратниками на вражеских самолётах. За это не дают героев. Наоборот, недоумевают, а недоумевая, подозревают… А тогда, в 1975 году, я не смог разглядеть в простом, скромном человеке героя. И очень жалею об этом. Самое странное было потом. Прогулки по Волгограду, Мамаев Курган, дом Павлова, самодеятельный концерт для ветеранов войны, утренние выпуски боевых листков, дискуссии, соревнования, дискотеки, а Михал Петрович Девятаев исчез, словно бы растворился…

* * *

На этом можно было бы и закончить небольшой рассказ о человеке-герое, но как-то после одного из последних уроков в шестом классе, когда Стефания задержалась в классе с подружкой, мне удалось разговорить её про всякое разное. Вспомнили и прадедушку, и прабабушку Фаину Хайрулловну, родившую герою двух сыновей и дочку. Правда, сама Стефания появилась на свет через четыре года после смерти (2002) Михаила Петровича. Но память о нём бережно хранится в семье, укрепляется, она рядом с памятью всей страны. Оттого-то девочка и не любит всуе говорить о герое-прадеде. Не хочет примазываться…

Мама героя Акулина Дмитриевна была из крепостной семьи и совсем не говорила по-русски. На мокша-мордовском общался и маленький Мишка, хоть старший брат и убеждал его изучать русский, дескать, это язык большой страны, где живут всякие народы. И как с ними разговаривать, если не на русском? Однако мальчишка яростно отстаивал родной язык и дрался со всеми, кто дразнил его «мордвой». За драки он постоянно рисковал вылететь из школы.

Прапрадед Стефании Пётр Тимофеевич Девятайкин был тоже из крестьян, но не простым, а весьма сообразительным и мастеровитым. За эти качества барин направил его в командировку в Данию для повышения квалификации. Вернувшись на родину, Девятайкин, не уставая, рассказывал про город Копенгаген, отчего его и прозвали Копенгагеном. Вон, говорят, у Копенгагена опять дитя народилось! Уже тринадцатое…

Тут и революция случилась, а с ней и воля, и проблемы. От тех проблем-то подальше и отправился Пётр Тимофеевич на Урал, поддавшись уговорам брата. А там Колчак с белочехами, а Тимофеич-то на службе в Красной Армии… А там и возвращение многодетной вдовы со всей своей оравой обратно в Мордовию.

1919-й. Мише третий годок. Не сладкой была его жизнь – холодной, голодной… А у кого она тогда была сладкой? Хорошо, что родные не бросили, помогли. Хоть Торбеево по тем временам считалось небогатым рабочим посёлком и небольшой станцией на железной дороге, но как-то выжили. Сегодня Торбеево – заметный районный центр, куда можно добраться хочешь поездом, хочешь на автомобиле, полюбовавшись по пути с моста речкой Мокшей. И ещё примечателен районный центр Торбеево с прекрасным домом-музеем М. П. Девятаева.

До упомянутого разговора со Стефанией к нам в лицей приезжали на юбилей Николая Лобачевского, чьё имя носит лицей, его потомки из Санкт-Петербурга. Они попали как раз в наш шестой класс на урок географии. Директор лицея представила Стефанию Будник:

– Это правнучка Героя Советского Союза Михаила Девятаева.

Потомки великого математика, к сожалению, ничего не знали про нашего героя. Это несколько смутило и директора, и меня, но не Стефанию. На прощание дружно сфотографировались и благополучно расстались.

Да, подвиг Девятаева не общеизвестен, подобно подвигу Матросова. Но он не менее значим для нашей страны и всего мира, как это следует из истории и бесстрастных архивных документов. Есть статьи, книги, фильмы о нём. Но, видать, всего этого недостаточно. Надо расширять информацию о нашем герое, как документальную, так и художественную. Ещё немало белых пятен в биографии Девятаева. Некоторые события его жизни в энциклопедиях описываются двояко, со множеством вопросительных знаков. Или, скажем, известно ли вам, что в том же концлагере Заксенхаузен в плену томился и погиб сын Сталина Яков Джугашвили? И знал ли сам Девятаев об этом? Теперь не у кого спросить.

Или вот ещё интересный вопрос: почему Девятаев, а не Девятайкин? Ответ прост. Ошиблись при оформлении метрики о рождении. Вот и всё. У нас такое не редкость.

Вообще-то, девятаевская жилка в характере правнучки прослеживается – выдержанная, действенная и, когда надо, готовая постоять за себя, хотя это сейчас не смертельно, как это было во времена её прадеда.

Что от школьницы Стефании Будник требуется сегодня? Хорошо учиться, развивать свои способности, быть достойной великого предка. Что ещё? Да хватит, на мой взгляд, пока. Не надо заострять на ней особого внимания, она и без нас ощущает груз «родового наследия» и, что называется, держит марку и в учёбе, и в творчестве… А дальше видно будет.