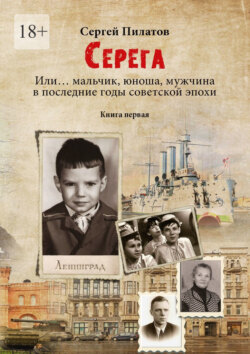

Читать книгу Серёга. Книга первая - - Страница 7

Часть первая. В поисках себя

Я поэт, зовусь Серёга…

ОглавлениеТо, что каждый второй в младенчестве сочиняет стихи, – истина, проверенная временем. Не был исключением и Серёга, то есть он и был этим каждым вторым.

Как и все нормальные советские дети он был воспитан на произведениях Корнея Чуковского, Самуила Маршака, Агнии Барто, а ещё очень любил слушать радиопрограмму, где два Александра: Лившиц и Левенбук – весело, задорно и очень смешно читали произведения не очень известных Серёге поэтов: Даниила Хармса, Юлиана Тувима, Бориса Заходера… Передача эта называлась «Радионяня» – великая детская передача, каких больше в истории не было, просуществовавшая около тридцати лет. Многие из звучавших в «Радионяне» номеров, стихов Серёга помнит до сих пор, и, конечно, она оказала на него огромное влияние, хотя и казались несколько необычными, а может, и смешными фамилии Хармс, Тувим, Заходер, Левенбук… Найти стихи трёх поэтов в домашней библиотеке он не смог. А Лившица с Левенбуком иногда показывали по телевизору – это был известный эстрадный дуэт.

Серёга, находясь под воздействием «Радионяни», мечтал сделать свою радиопередачу, но… в доме не было никакого магнитофона, ни катушечного, ни кассетного, и ему приходилось выдумывать сценарии, в лучшем случае проигрывать их на младшем, ничего не понимающем братике Коле и хранить всё в своей маленькой голове. Только в Москве у дедушки Васи он мог захватить в пользование небольшой кассетный магнитофон с микрофоном и тренироваться, записывая, стирая и снова записывая свои «радиопрограммы» на кассеты, любезно предоставляемые дедушкой Васей, чтобы затем прослушивать эти записи на кассетах при каждом удобном случае, если под руку попадался кассетный магнитофон. Дедушке Васе нравилось то, что вытворял Серёга. А как может дедушке не нравиться то, что вытворяет десятилетний внучок?

И конечно, никуда не деться от влияния на Серёгу одного из великих детских писателей – Сергея Михалкова. Все его знали, все читали его басни, все смотрели мультфильмы по его стихам, а в театрах смотрели спектаклю по его пьесам. Но Серёга читал другую книгу Сергея Михалкова, которая называлась «О самом себе». Это простая и незамысловатая автобиография поэта. Начиналась она так: «Многие взрослые в детстве рисовали, писали стихи, играли в школьном театральном кружке, но ни художниками, ни поэтами, ни артистами впоследствии не стали. Автор этих строк мог стать геологом или освоить какую-нибудь профессию, однако стал писателем».

Серёге показалось это вступление очень обнадёживающим. Рисовать он не умел совсем, стишками баловался, и на школьных концертах его просили выступать… А следовательно, шанс не стать геологом у него оставался. Из этой же книги Серёга узнал, что Сергею Михалкову неоднократно отказывали в разных издательствах в публикации его стихотворений и первое стихотворение было опубликовано, когда Михалкову было пятнадцать лет. «Время есть», – думал одиннадцатилетний мальчик.

И вдруг повезло! Один из его одноклассников, живущий в соседней парадной, имел дома пианино и, что самое главное, умел на нём играть. Правильнее сказать, умел из пианино пальцами звуки извлекать, стуча по клавишам, в основном, несколькими аккордами, но этого было достаточно, чтобы сочинять песни. А как сочинять песни без поэта-песенника? Тут-то Серёга и пригодился. Он подкладывал под то, что сосед называл музыкой, то, что он называл стихами, и получалась вполне себе «приличная» дворовая песня. Потом дружно исполняли её дуэтом, естественно, в отсутствии родителей. Никогда бы не посмел я эти стишочки цитировать, но вдруг мне показалось, что сегодня на эстраде и не такое можно услышать, а потому рискнул:

Ты поверь мне – я тоскую / от твоей любви ко мне. / Только я люблю другую, / а она не верит мне. // Ведь она другого любит, / тот другой уже женат. / Так влюблённых жизнь погубит, / быть влюблённым – это АД!

Следует открыто заявить об отсутствии у Серёги на первых этапах школьной жизни каких-либо претензий на внимание со стороны представительниц противоположного пола; данный текст был, скорее всего, навеян некими фантазиями его приятелей, рядом сцен из советских мелодрам, дворовыми песнями и некоторыми произведениями советской эстрады.

Выдавливать из себя какие-то стихи у Серёги надобности не было. Записывал, что в голову приходит. Когда с Серёгой случилось то, что должно было случиться с мальчиком в тринадцать лет, и он пытался влюбиться в девочку (благо не в школе, а в студии Ленинградского телевидения), он начал строчить любовную поэзию, посвящённую своей избраннице:

Меняет маски словно в театре, / то тот бандит, / то тот наглец, / то умный он, / а то глупец. / А также чувствам изменяет: / то равнодушием убивает, / то вдруг заигрывать начнёт, / затем презрением убьёт.

За это произведение его и побили поклонники девочки в её присутствии. Но любовные творения были исключением. Самое первое стихотворение было посвящено бабушке, написал он и про маму, что-то у него получилось про Пискарёвское кладбище, про игру «Зарница», про утро, про февраль, про индейцев из племени сиу, про войну, про Новый год… Было и откровенное подражание Владимиру Высоцкому… Но всегда давало о себе знать революционное прошлое района, где он вырос, и радость от кубинской революции.

Про защиту негров уже говорилось, но жалел Серёга не только негров. В далеком 1973 году, когда в Чили произошёл военный переворот, убили Сальвадора Альенде и страну захватила хунта Пиночета, из мальчишечьей души Серёги сначала вырвалась песня:

Дело было в Чили, / у Пиночета на квартире. / Как-то у него на жопе / вскочил огромный очень чирий. / Только это не беда, / позови врачей сюда.

Далее в песне пелось о том, как стали звать врачей, а врачи все оказались расстреляны.

Но этого оказалось мало, давление единственного телевизионного канала, обсуждение этой темы мамиными испаноговорящими учителями было настолько могучим, жалость к простым жителям далёкой латиноамериканской страны настолько велика, что душа Серёги не только рвалась бежать защищать чилийский народ, но и исторгла новый, но уже без бранных слов, стих:

Нет, не забыть нам никогда —

У Ла Монеда собралась пехота.

Над Чили только что взошедшая звезда

Была расстреляна из пулемёта.

Штыками пригвождённая к земле

Лежит в осколках равенства и братства

Свобода, что в кровавом сентябре

Была растоптана приверженцами рабства.

Но верим мы: не будет никогда

Дня траура чилийского народа.

И над Сантьяго заблестит звезда,

Неугасимая в любое время года!

Со своим старшим братом Андрюхой Серёга осваивал и большие литературные формы. Они соревновались, кто придумывает лучшие сказки или рассказы, называя их повестями. Соответственно, они издавали различного рода журналы, разрезая ученическую тетрадь надвое, в которых и публиковали свои «произведения». Один из журналов назывался «Бабушкины сказки». В нём рассказывалось о рождении нового Гоба. Не трудно догадаться, что Гоб – это Бог наоборот. Серёга и Андрюха были атеистами, жили в коммунистической стране и читали только «Забавную библию» Лео Таксиля, которой, видимо, и подражали.

В книге «О самом себе» Сергея Михалкова приводился ответ маленькому поэту Михалкову из издательства, куда он послал своё стихотворение. Он звучал так: «Больше читайте и продолжайте писать».

Почему-то Серёга подумал, что это и к нему относится. Благо книг дома было достаточно, самых разных. Первым делом Серёга изучал огромные и очень тяжёлые три тома под названием «Энциклопедия». Там было обо всём понемножку. Энциклопедия была издана в 1952 году, а потому во втором томе на букву «С» на несколько страниц была размещена биография Иосифа Сталина с огромным его портретом. О Сталине в приличном обществе и в школе было принято молчать, и в разглядывании его портрета и изучении биографии «великого вождя великого народа» Серёга ощущал себя каким-то подпольщиком. Впрочем, портреты Сталина вместе с биографией были и в «Политехнической энциклопедии», и в толстом «Философском словаре», не было разве что в «Словаре иностранных слов», который тоже очень интересовал Серёгу.

Когда Серёга был маленьким, он считал себя очень взрослым и, дабы самому себе подтвердить это, выбирал самые толстые книги самых иностранных авторов и насиловал себя, стремясь их прочитать до конца. Иногда устраивал перерывы, читая сказки, в основном, скандинавские, потому что они были страшными, что было видно и по картинкам, потому как книги были хорошо иллюстрированы. Таким образом он отдыхал от мучительного чтения толстых книг авторов с нерусскими фамилиями.

Самой толстой оказалась книга «Семья Тибо» Роже Мартена дю Гара. Она была очень толстой, шрифт был мелкий, и всё равно остаётся загадкой, как в одной книге могли уместиться все три тома? Впрочем, Серёга осилил страниц пятьдесят и, оправдывая тяжесть чтения мелким шрифтом, перешёл на Арчибальда Кронина и его «Замок Броуди». И её он зачем-то дочитал до конца. Вопрос: а зачем он это делал? Почему не читал нормальных советских авторов или русских классиков? Ответ может удивить современных детей. Он думал, что именно в этих книгах описываются подробности обстоятельств, при которых берутся дети. То есть, говоря простым языком, хотел эротики. Наверное. Поэзия, которую читал Серёга, не очень детально раскрывала эти подробности.

Так или иначе, подражая всему прочитанному, Серёга старался писать свои толстые романы, но все они оказались либо сожжёнными, как «Три отца», либо недописанными.

Серёга в четырнадцать лет послал несколько своих творений в газету «Смена» и через несколько дней получил очень хороший ответ, суть которого была похожа на ответ Сергею Михалкову, кроме одного. Отсутствовала фраза: «…продолжайте писать». Но с другой стороны, не было фразы «перестаньте писать». Всё равно Серёга закомплексовал, но записывать свои мысли в рифме и в прозе продолжал. Просто никому больше этого не показывал.