Читать книгу Театр и военные действия. История прифронтового города - - Страница 12

Часть 1

Младший жрец провинциального храма Мельпомены

Преемственность поколений

ОглавлениеПосле революции традиции театральных постановок в Коломне утрачены не были, и едва только жизнь «немного вошла в берега», начались представления, дававшиеся в разных залах города. Первый спектакль комсомольского драмкружка «За власть советов» был поставлен в декабре 1920 года режиссером Е. Коганом. Примерно в ту же пору в Коломне и появился Василий Немов, но заметных ролей он тогда не играл. Для него это было время ученичества. Примой тогдашней труппы была А. В. Раевская, «инженю»[24] Ольга Бурмистрова, «первый любовник» И. Н. Бурмистров[25].

Сохранился отчет о летних гастролях этой труппы в Общественном саду, «при старом режиме» принадлежавшем Коммерческому клубу. В былые времена в этот сад бесплатно пускали только членов клуба, дам и девиц. Клубмэны платили годовые взносы, а дамы… ну, Господь с вами – какой спрос с дам? Они ведь, как райские птички, должны украшать дни суровой реальности мужской жизни, заполненной серьезными делами. Не состоявшим в клубе представителям сильной половины человечества приходилось выкладывать за посещение сада рубль, что было зверски дорого. На такие деньги можно было закатить пир горой в хорошем трактире – с водкой, пивом, закусками и тремя переменами блюд. Высокую плату старшины Коммерческого клуба устанавливали специально, чтобы отделить «чистую публику» от «швали». Тому, кто не мог выложить целковик[26] за вход, по мнению старшин, делать в саду было нечего. В том Коммерческом саду был летний театр, на сцене которого местные любители играли в очередь с заезжими профессионалами. Причем приоритет был за последними.

После революции Коммерческий клуб закрыли, его здание конфисковали[27], а клубный сад объявили общедоступным, но… плату за вход теперь брали со всех, не делая ни половых, ни классовых различий. И опять произошла сепарация, делившая публику на «чистых» и «нечистых».

Весной 1921 года закончилась эпоха «военного коммунизма» – 14 марта 1921 года на X съезде РКП(б) была провозглашена Новая экономическая политика, в рамках которой отменялась продразверстка, замененная продналогом, возвращались товарно-денежные отношения, производилась частичная реституция ранее конфискованных имуществ[28], разрешалась частная торговля, гарантировалась свобода слова.

Как только деньги снова стали эквивалентом стоимости и платежным средством, под натиском возродившейся коммерции ужасающая разруха постепенно отступила. В Коломне вели торг три сотни магазинов и лавок, множество торговых палаток. Процветали трактиры, пивные, закусочные, чайные, рестораны. По улицам ходили многочисленные лоточники, торговавшие «в разнос» папиросами, спичками, пирожками домашней выпечки, ирисками и леденцами «петушок на палочке» кустарного приготовления, всяким другим мелким розничным товаром. Кое для кого лоток с товаром был лишь прикрытием, а главный доход они получали от нелегальной продажи «марафета», как тогда называли кокаин, ставший также одним из главных символов того времени[29]. Большинство лоточников были совсем мальчишки, которых использовали, чтобы не выкупать у власти патента на торговлю. Взрослых за беспатентную торговлю ждали крупные неприятности, но с малолетних торгашей спрос был невелик – по закону их даже оштрафовать было нельзя, а потому особого рвения в борьбе с незаконной лоточной торговлей блюстители порядка не проявляли. Часто целые артели мальчишек-лоточников работали на какого-нибудь одного хозяина, анонимно владевшего розничной сетью.

Летними вечерами в поисках щедрых покупателей коломенские лоточники стекались к воротам городского сада, образуя там шумное торжище. Среди уличных торгашей это место считалось «фартовым» – там собиралась «чистая публика», не привыкшая мелочиться[30].

И вот как раз вскоре после введения НЭПа, летом 1921 года на летней сцене Общественного сада местная труппа давала спектакли, рецензии на которые, вполне может быть, написал прославленный литератор Борис Пильняк, в ту пору еще только «делавший себе имя», стремясь вскарабкаться на литературный Олимп. В 1921 году проживавшего в Коломне Бориса Андреевича насильственным путем «мобилизовали на трудовой фронт», понудив служить в местной газете, исполняя массу разных обязанностей в редакции. Характерной особенностью стиля Бориса Андреевича было категорическое нежелание подписывать газетные публикации своим именем[31]. И эти рецензии «как раз тот случай» – имя рецензента не указано, что наводит на определенные подозрения. Автор заметок строг, но справедлив, подвергая критике исполнителей и администраторов. Тогда это называлось «продернуть в прессе». Вот что он изверг на читателей:

Бобровский театр

ДК з-да им. Куйбышева, построенный в 1934 году. Между Бобровским театром и новым ДК Коломзавода расстояние всего лишь в квартал… и целая эпоха

Самодеятельный духовой оркестр театра Коломзавода до революции

Любительский оркестр Коломзавода в 20-х годах. Любопытно сравнить, как выглядели оркестранты-любители до и после революции.

Неаполитанский оркестр – участник концерта 1 мая 1918 года в «День Интернационала». Первое легальное празднование Первомая в Советской России

Участники концерта в годовщину Октябрьской революции 1918 года – ансамбль струнных инструментов, которым руководил А. С. Курлаев

Фотография из альбома В. Немова.

Оперная студия ДК з-да им. Куйбышева. Исполнители оперы «Евгений Онегин»

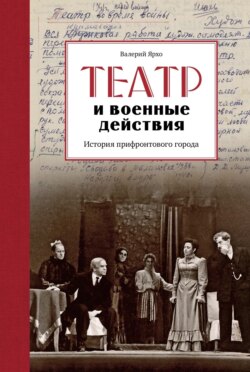

Фотография из альбома В. Немова. Спектакль «Любовь Яровая»

Фотография из альбома В. Немова. Спектакль «На дне»

Вокально-инструментальный коллектив ДК з-да им. Куйбышева.

В центре Ф.Н. Пападич и С.А. Курлаев

«12 июня в Коломне, в театре городского сада была представлена пьеса «Дни нашей жизни». Игра была вялая и не представляла художественного интереса. Спектаклю мешал шум от сильного дождя, бывшего в тот вечер. Не прекращавшийся ливень удержал в здании театра на некоторое время большое количество публики. При этом администрация театра поступила более чем странно, потушив электричество во всем саду и закрыв выход из сада. Злополучным посетителям коломенского храма Мельпомены пришлось в темноте и давке пробираться через какие-то задворки, превратившиеся в болота грязи»[32].

Около 1926 года при Бобровском театре Коломзавода сложился зачаток того театра, которому Василий Васильевич Немов посвятит остаток своей жизни. Во главе первого «драмколлектива Коломенского завода» стоял Камилл Леопольдович Гонтуар. Личность во многом загадочная и трагическая. Родился он в селе Рушоны Витебской губернии. Еще молодым человеком уехал в Бельгию. Почему? Неясно. Кем был по национальности? Тоже. Родился в черте оседлости, но, судя по имени и отчеству, не еврей. Скорее немец. Или француз. Может быть, эльзасец. Мировая война застала его в Бельгии. Воевал в рядах одной из армий Антанты против немцев. После революции приехал в Петроград с мечтой строить новый театр. Все эти сведения, кроме времени и места рождения, сообщаются Александром Исаевичем Солженицыным – Гонтуар персонаж второго тома «Архипелага ГУЛАГ» и пьесы «Олень и шалашовка», но как надежный источник прозу и драматургию Солженицына рассматривать нельзя. Разве что можно «иметь в виду».

Как Камилл Леопольдович попал в Коломну? Опять же неясно. Точно известно, что работал он бухгалтером в ГКО (городской коммунальный отдел) и жил по адресу: г. Коломна, Конная площадь, д. 8, кв. 12. У него было трое детей: Римма, Александр, Лев. В записках Немова о Гонтуаре имеется одно слово. Буквально одно. Единственное. Напротив его фамилии написано «пьянь». И все.

Сохранилась афиша:

«Театр металлистов, в Боброве 3 июня, в Коломне 4 июня 1930 г., постановка К. Л. Гонтуар и Б. В. Дмитриева. Сатирическая комедия в 3-х действ. (7-ми картинах) по роману британского писателя А. Хетчинсона того же названия».

В записках Немова об этом спектакле нет ни слова. Впрочем, как и о многом другом. Вступление в НЭП, электрификация, начало индустриализации – все это мимо. Впрочем, он писал не обо всем подряд, а о театре. Но тоже как-то скачками. О том, что в 1926 году из коломзаводского драмкружка родился «драмколлектив», мы узнаем совершенно из другого источника – публикации «От синей блузы к народному театру» в № 128 газеты «Коломенская правда» за 1961 год. И все же информационная синергия – использование разных источников сведений для познания – позволяет нам судить о событиях давней поры вполне объективно.

Умолчание же Немова имеет свое объяснение. Дело в том, что труппу коломенских театралов-любителей основательно «проредили» арестами. Многие коломенские «партийцы» попали за решетку в 1929 году во времена борьбы «с правой оппозицией в партии». Годом позже коломзаводских инженеров и техников «брали по делу металлистов». Это был отголосок «процесса Промпартии», в ходе которого провалы планов первых пятилеток свалили на заговор научно-технической интеллигенции, «связанной с французской разведкой». Некоторым из арестованных повезло – они попали в так называемые «шарашки» – конструкторские бюро и иные учреждения «закрытого типа» в составе ОГПУ-НКВД, где «отбывали сроки», занимаясь своим настоящим делом. Это был очень особенный вид привилегированной советской неволи, условия которой ни в коем случае нельзя сравнить с лагерными или тюремными порядками.

То, что арестованные в начале 30-х годов уже «сидели», спасло их, когда в 1937 году стартовал «Большой террор» и по тем же обвинениям, по которым их посадили, стали «шить расстрельные дела». В числе прочих под каток репрессий попал и Камилл Гонтуар, которого можно было «брать» за одни только имя-фамилию и особенности биографии. В «шарашку» он не попал. Судя по опубликованным спискам заключенных лагерей, находившихся в Томской области, Камилл Леопольдович сначала «мотал срок» в лагере. Его видели в театре лагерной КВЧ (культурно-воспитательной части), о чем, собственно, и писал Солженицын. Потом з/к Гонтуар «вышел на поселение» и где-то там, под Томском, «загнулся», или как там еще на лагерном жаргоне называли смерть заключенного…

24

Образ невинной, наивной девушки.

25

Они играли на любительской сцене 40 лет. Раевской удавались роли «сильных женщин ограниченного денежным интересом ума»: Василиса «На дне», генеральша в «Детях Ванюшина», Гурмыжская в «Лесе». Супруги Бурмистровы с годами перешли на характерные роли.

26

Старинное название серебряной монеты номиналом в рубль. Обиходное название рубля в дореволюционной России. Нечто вроде buck применительно к американскому доллару.

27

В нем долгие годы размещался аэроклуб.

28

Прежним хозяевам возвращались доходные дома, при условии их содержания в свой счет. Желающим отдавали обратно фабрики и небольшие заводы. Лишь бы работали…

29

Кокаин тогда не был запрещенным товаром. Он считался лекарственным препаратом. Вроде нынешних обезболивающих и антибиотиков отпускался только по рецептам в аптеках. Лоточников карали не за торговлю собственно кокаином, а за его перепродажу, т. е. спекуляцию и торговлю без патента.

30

Нынче на этом месте – у перекрестка Гражданской и Комсомольской улиц – существует огороженное нечто. Не то собачий выгул, не то сквер, не то пустырь. Огороженное забором с прорехами пространство, кое-как засаженное деревьями и с проложенными асфальтовыми дорожками. От былого великолепия заметны жалкие руины. Да и то их различают только те, кто знает, что на этом месте было прежде.

31

Этим он отличался от своих коллег-газетчиков и коломенских «внештатников», которые всегда подписывались и очень гордились этими публикациями.

32

Голос труженика. 1921., № 20–21.